Pour le philosophe Bruno Karsenti, la forme prise par la montée contemporaine de l’antisémitisme – qui s’organise de manière privilégiée autour d’un déni – témoigne de ce qu’un nouveau procès est fait aux juifs. Dans cette conférence, donnée au Mémorial de la Shoah le 4 juillet 2025 à l’occasion du séminaire annuel de formation pour les Référents « Racisme et antisémitisme » des universités, il entreprend de déciller notre regard, afin de le rendre apte à reconnaître ce que la situation actuelle comporte d’inédit. Transparaît alors une question, qui est autant adressée aux juifs qu’à l’Europe : celle de leur persistance.

L’antisémitisme est un phénomène si unanimement réprouvé dans nos sociétés, que l’on s’interroge sur les raisons des polémiques que déclenchent son analyse objective et les actions pour le combattre.

À soi seule, l’intensité de ces polémiques est un signe d’époque, un signe de notre malaise. Ce malaise nait de l’impression qu’entre les sociétés européennes d’avant la Seconde Guerre mondiale, où l’antisémitisme était une opinion affichée qui avait toute sa place dans le débat public, et celles post-Shoah où ce n’est plus le cas, quelque chose perdure tout en se transformant. Les juifs font toujours problème, la seule différence étant qu’ils ne le font plus simplement en eux-mêmes, suscitant des attitudes positives ou négatives relativement à ce qu’ils sont, mais ils le font aussi, et peut-être surtout, à travers les conflits qui s’instaurent sur la manière de se rapporter à la haine dont ils font toujours l’objet. Une part non négligeable du problème se concentre sur la mesure de cette haine, la considération consentie ou pas de sa gravité, et la mise en œuvre d’une politique résolue pour la contrer. Bref, les juifs, désormais, font problème à travers le combat embarrassé contre l’antisémitisme, un antisémitisme que personne ne peut ignorer, mais que l’on ne s’accorde nullement à voir et à qualifier de la même manière. Tel semble être le lot des sociétés libérales démocratiques post-Shoah, au moment où nous parlons.

Quand l’antisémitisme ne devient pas un problème public

Dès lors, parler directement de ce qu’il conviendrait de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, à propos du phénomène, ne peut pas être la meilleure méthode. Il faut procéder autrement. Pour se rapporter à l’antisémitisme contemporain, on est contraint d’en passer par l’embarras qu’il y a justement à s’y rapporter, puisqu’il fait partie intégrante du phénomène. Bref, puisque l’antisémitisme et le fait de s’en récrier, ses manifestations effectives en actes ou en paroles et les ratures et indignations vraies ou feintes qu’elles suscitent, sont inextricablement mêlés.

C’est ce que je ferai pour commencer : une série de remarques, qui sont moins des points d’entrée dans le problème posé – les tendances actuelles de l’antisémitisme – que des remarques sur ce qui y fait écran. Et ce n’est que dans un second temps, une fois tirées les conclusions de ces remarques négatives et indirectes que j’essaierai de parler plus frontalement du phénomène.

Première remarque : si tout le monde s’accorde sur les chiffres qui importent, à savoir que l’antisémitisme est un phénomène qui n’a cessé de croître depuis le début du XXIe siècle, que les discours qui l’expriment connaissent une diffusion impressionnante, que sa proportion parmi l’ensemble des crimes de haine en raison de la religion ou des origines est exorbitante, que le type de violence qu’il déclenche va jusqu’au crime de sang et au meurtre d’enfants, et que, depuis le 7-octobre, on en est à un nouveau pic, la synthèse de toutes ces données en un authentique problème public ne va pourtant pas de soi. Car pour qu’il y ait problème public, certaines conditions sont nécessaires qui ne sont pas remplies. La volonté des dirigeants politiques fait certes partie de ces conditions – et la tenue récente d’assises sur l’antisémitisme sous l’égide du ministère chargé de la lutte contre les discriminations, de même que les textes législatifs présentés dans les assemblées, signalent à cet égard un tournant. Mais la sociologie des problèmes publics nous enseigne une chose : une telle volonté n’est suivie d’effets que si elle s’adosse à ce que les sociologues appellent une « culture publique ».

Les juifs, désormais, font problème à travers le combat embarrassé contre l’antisémitisme, un antisémitisme que personne ne peut ignorer, mais que l’on ne s’accorde nullement à voir et à qualifier de la même manière.

La culture publique, c’est le plan où s’élabore, au sein de la société, la « mise en problème » des faits. Interviennent dans cette opération des acteurs sociaux très divers, appartenant à des groupes variés, politiques et non politiques, académiques et non académiques, éducatifs et non éducatifs, médiatiques et non médiatiques… Pour cela, il faut qu’au niveau de la conscience collective, on soit relativement au clair sur ce qu’est l’antisémitisme en tant que problème spécifique, c’est-à-dire en tant que phénomène qui porte atteinte à la vie commune dans son ensemble, mais qui le fait en fonction du problème exact qu’il représente. Ou encore : qui le fait en tant qu’il exprime la haine de cette minorité bien particulière que sont les juifs.

Or je crois qu’en dépit de tous les signes repérables qu’on voudrait bien en arriver là, on n’y est toujours pas. L’antisémitisme, en tant que problématique socialement et politiquement travaillée et partagée, ne s’est toujours pas configuré en « problème public ».

Racisme et antisémitisme : l’étau des deux extrêmes

Cela me conduit à ma seconde remarque : le blocage paraît dépendre prioritairement de la difficulté qu’éprouve la culture publique (ou la conscience collective, si l’on veut) à aborder aujourd’hui la distinction entre racisme et antisémitisme, distinction qu’elle ne peut pourtant éviter de faire, comme si quelque chose la retenait de rabattre complètement le second sur le premier, en même temps que paraît aberrante, ne serait-ce qu’en raison de l’antisémitisme racialiste historiquement avéré, leur complète décorrélation. Nous aurons à y revenir. Ce qu’on peut dire en première approche, puisqu’il s’agit ici de scruter un élément de nouveauté dans la période récente, c’est que prononcer désormais d’un même souffle la formule « racisme et antisémitisme », ou encore dénoncer à grands coups de déclaration « l’antisémitisme et tous les racismes », est devenu bien plus ambigu que dans les années 80 et 90.

À l’embarras qui se manifeste ici, on peut voir deux raisons, qui forment ensemble un piège dont on a toutes les peines à se libérer.

D’une part, on est face au fait que du racisme trouve indéniablement son relai, à l’extrême droite, dans l’argument de la défense sélective des juifs, et d’eux seuls parmi les minorités, contre leurs supposés ennemis de prédilection que seraient les sujets issus d’autres minorités, en l’occurrence post-coloniales. Une stratégie s’est instaurée à ce pôle extrême, qui politise la lutte contre l’antisémitisme à contre-emploi, occultant le fait que, dans le sort de chaque minorité, quelle qu’elle soit, se joue en termes de droits et d’intégration le sort de toutes les minorités.

D’autre part, on est face au fait que l’antiracisme, brandi par l’extrême gauche comme cause éminente et point d’orgue de la lutte contre la domination, se fait bel et bien vecteur d’antisémitisme. Cela arrive de trois manières : soit négativement par effacement de la spécificité de ce type de haine (car si le sort de chaque minorité concerne potentiellement toutes les minorités, les sorts ne s’équivalent pas entre eux) ; soit en véhiculant avec complaisance ou inconscience des tropes antisémites sous couvert d’opposition aux élites (nier la recrudescence de ce phénomène relève de la mauvaise foi) ; soit, enfin, et c’est le plus important, en refusant la réalité d’un antisémitisme effectivement à l’œuvre du côté de ceux qu’on désigne et qui se désignent comme « dominés » et « racisés » (ce dernier point recoupe le second, mais ne se confond pas avec lui).

On voit l’étau dans lequel est alors enserrée la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Le problème se résume au fait que la distinction des deux termes, racisme et antisémitisme, étant combattue d’un côté, la décorrélation est prônée de l’autre, et que les deux positions laissent passer, voire favorisent, aussi bien du racisme que de l’antisémitisme.

Au stade où nous en sommes de la lutte contre les discriminations et les persécutions en général, l’urgence est de réélaborer la distinction entre racisme et antisémitisme, qui devient analytiquement cruciale.

Insistons. Se contenter de dire, comme pour se rassurer, que de l’antisémitisme existe toujours à l’extrême droite en sous-main d’un racisme patent (de type culturaliste-différentialiste plus souvent que biologique), souligner que cet antisémitisme s’exprime dès qu’on scrute les opinions d’assez près est très insuffisant au regard de l’ampleur actuelle de l’antisémitisme à l’autre pôle de l’échiquier. Aussi faut-il imposer à l’attention publique cette réalité que l’antisémitisme connaît sa poussée la plus significative ailleurs qu’à l’extrême droite, qu’il est souvent porté par l’antiracisme dont la gauche se fait le fer de lance – ce qui fournit en retour des arguments facilement exploitables à l’extrême droite dans sa stratégie politicienne de défense sélective d’une minorité contre d’autres.

Cette remarque débouche sur une conclusion importante : au stade où nous en sommes de la lutte contre les discriminations et les persécutions en général, l’urgence est de réélaborer la distinction entre racisme et antisémitisme, qui devient analytiquement cruciale. Mais la difficulté est qu’elle est cruciale précisément dans un contexte où l’on sait que le geste est guetté comme une aubaine pour de mauvaises raisons. Bref, où le risque d’instrumentalisation est réel.

Mais comme l’invocation de ce risque d’instrumentalisation sert précisément à faire que, de l’antisémitisme, il ne soit pas question, ou il ne soit question que comme d’un racisme qui indistingue toutes les minorités, occultant l’antisémitisme qui se prévaut de l’antiracisme, on n’a absolument pas le choix. Ce n’est qu’à partir de la distinction réexplicitée – réexplicitation dont ne veulent, notons-le, ni l’extrême gauche, ni à la vérité l’extrême droite, qui doit se borner à la postuler – qu’un combat global anti-discrimination et anti-persécution, celui dont toutes les démocraties ont en effet le plus grand besoin, pourra se reconstruire. Au contraire, si l’on part de leur jonction sous la rubrique d’une haine générique de l’altérité sous toutes ses formes, on se retrouve paralysé. Car cet universalisme abstrait est inajusté aux conditions réelles.

Antisionisme, islam politique et nouveau terreau de haine

J’en viens à ma troisième remarque indirecte préliminaire, sur ce qui fait que la lutte contre l’antisémitisme peine à s’articuler. Il s’agit de l’évaluation du rôle de l’islam politique, en tant que doctrine internationale aux relais intranationaux, dans l’antisémitisme actuel. Ce rôle, dans un monde globalisé de circulation intense de l’information, peut prendre différents aspects. Il se conjugue souvent à des motifs qui n’ont rien à voir avec les musulmans et l’islam ; mais il arrive aussi qu’il puise à des sources théologico-politiques disponibles qu’il interprète en fonction de ses desseins. Qu’on le prenne dans son expression internationale ou dans ses manifestations à l’échelle nationale, nier qu’il soit une facette de l’antisémitisme contemporain est absurde.

Or le problème ici, c’est que l’analyse requise, au niveau de la conscience collective ou de la culture publique, sur ce point, est de nouveau bloquée. La cause principale paraît relativement claire. Le blocage se produit à la faveur de la montée en puissance de l’antisionisme, qui est devenu au cours des dernières années une position dont le rayonnement a notablement grandi. Le 7-octobre n’a été à cet égard qu’un amplificateur et un accélérateur spectaculaire, dont les effets n’ont pas attendu pour se déployer plus d’un jour, et n’ont pas eu besoin, pour se manifester, des crimes commis à Gaza par Israël dans les mois qui ont suivi.

Ce qui est nouveau, c’est le fond d’acceptation répandu quant à l’illégitimité intrinsèque du sionisme, qui permet à des positions clairement antisémites de se répandre et de se renouveler.

Ce que je voudrais noter pour ce qui nous concerne, c’est que, là aussi, on est très loin des années 70 ou 80, c’est-à-dire de cette époque où l’antisionisme relevait d’une position qu’on appelait tiers-mondiste, en soutien à des luttes d’émancipation nationales anticoloniales. Un double mouvement s’est produit, là encore en vingt-cinq ans. D’une part, on a vu se souder l’un à l’autre les termes de « sionisme » et de « colonialisme » dans de larges pans de l’opinion progressiste, bien au-delà des positions radicales portées par des groupes réduits. Soudure qui s’est produite sur fond d’une ignorance stupéfiante des histoires nationales respectives des populations en présence, et d’une simplification drastique de ce qui entre sous la rubrique de colonialisme. Et d’autre part, seconde tendance de fond, a été systématiquement inhibée toute interrogation sur la nature des forces supposées libératrices, alors même que leur projet national s’abîmait manifestement en un programme religieux réactionnaire de type islamiste – programme où l’abolition de toute souveraineté juive, voire de toute existence juive au Moyen-Orient, a valeur d’un crédo fédérateur que rien ne peut faire bouger.

Bien entendu, le lien entre tiers-mondisme, antisémitisme et islamisme, en lui-même, n’est pas nouveau. Il suffit de penser à l’ouvrage du milieu des années 90, édité par La Vieille taupe, des Mythes fondateurs de la politique israélienne de Roger Garaudy. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est le fond d’acceptation répandu quant à l’illégitimité intrinsèque du sionisme, qui permet à des positions radicales de ce type, clairement antisémites, de se répandre et de se renouveler bien au-delà de leur cercle immédiat d’influence. Or cela a pour conséquence que lutter contre l’antisémitisme doit forcément se faire en allant jusqu’à atteindre ce fond commun de refus de légitimité.

C’est ici que l’on saisit un point fondamental : ce fond est constitué d’opinions qui ne se pensent pas antisémites, et qui ne voient absolument pas en quoi la confusion qu’elles font en permanence entre antisionisme et critique de la politique israélienne aurait quoi que ce soit de répréhensible. Qu’on ait là, dans ce qui correspond alors à de la dénégation au sens strict, l’un des principaux terreaux de l’antisémitisme, c’est pourtant le cas. Pour cette raison, quoi qu’il en soit de ses tournures tautologiques, il faut saluer la pertinence de la définition de l’IHRA de l’antisémitisme : parce qu’elle a su accorder toute sa place à ce facteur, elle reste le meilleur appui que l’on ait pour le moment à disposition. Son mérite, en effet, est, sans tomber dans la confusion, de guider correctement le regard sur l’antisémitisme dont l’antisionisme se fait aujourd’hui le canal. Le nier, comme avait voulu le faire, au nom d’une idée toute formelle de la liberté d’expression, la « Déclaration de Jérusalem » qui lui avait été opposée, c’est tourner le dos au problème réel, encore une fois par crainte d’instrumentalisation. Mais comme précédemment, l’invocation du risque d’instrumentalisation se dénonce comme stratégie de recouvrement du fait objectif de l’antisémitisme logé dans l’antisionisme. Qu’il y ait du réel derrière l’instrumentalisation, qu’instrumentaliser ne soit possible que sur du réel, c’est ce que la dénonciation de l’instrumentalisation s’attache à faire oublier. Depuis le 7-octobre, face à l’explosion de ce réel, certains signataires de la Déclaration de Jérusalem s’en sont d’ailleurs aperçus, ce qui les a incités, plus ou moins explicitement, à se rétracter.

Le terreau de l’antisémitisme actuel est constitué d’opinions qui ne se pensent pas antisémites, et qui ne voient absolument pas en quoi la confusion qu’elles font en permanence entre antisionisme et critique de la politique israélienne aurait quoi que ce soit de répréhensible.

Ainsi, tandis qu’il faut aujourd’hui partir de la distinction entre racisme et antisémitisme pour réélaborer un tableau d’ensemble, ici, au contraire, il est impératif de rendre apparent le point exact où antisionisme et antisémitisme communiquent, leur corrélation profonde. Ce qui doit se faire, non rabattant un terme sur l’autre, non pas en brandissant l’accusation que tout antisionisme est ipso facto antisémite, mais en mettant l’antisionisme face à l’explicitation de ses attendus. Et en démasquant ainsi le fait qu’il n’est pas aujourd’hui de justification de l’antisionisme – si l’on entend par là une position qui ne se contente pas de critiquer la politique israélienne, mais qui va jusqu’à récuser que l’État d’Israël, tel qu’il s’est constitué en 1948, mérite de continuer d’exister –, qu’il n’est pas de position de critique radicale de ce type qui ne doive faire ses comptes avec l’antisémitisme qui se ravive en lui, à travers l’idée que c’est l’un des pôles autour desquels l’existence du peuple juif tout entier s’est construite que l’on veut détruire. Ce travail de démasquage du raisonnement antisioniste a été conduit magistralement par Julia Christ dans les colonnes de la revue K., et je me borne à vous inviter à la lire.

Le “fait juif” européen, et la singularité française

Enfin, dernière remarque indirecte. C’est à la fois la plus simple, et la plus difficile à expliciter. Dit simplement : elle tient au refus de voir qui sont les juifs. De voir qui ils sont, non pas abstraitement en tant que sujet collectif intemporel, cet autre mythique et fantasmé sur lequel maintes projections ont été de tout temps rendues possibles, mais comme groupe minoritaire munie de son histoire propre. Une histoire dont l’Europe a été le centre de gravité à l’époque moderne, jusqu’à la Shoah, et dont, à l’époque post-Shoah, s’est opérée une certaine reconfiguration. Dans le polycentrisme juif post-Shoah, on le sait, ce sont Israël et les États-Unis qui, de loin, occupent la plus grande place. Mais ce qu’on aurait grand tort d’oublier, c’est que la France n’en a pas moins constitué une singularité, en raison du foyer de vie culturelle et spirituelle consistante qu’elle a fait renaître après le désastre.

Voilà qui nous concerne au premier chef, et je veux m’arrêter un instant sur ce point. La France n’est pas n’importe quel pays pour les juifs. Elle ne l’a jamais été, mais on peut dire que ce qui était vrai hier l’est encore plus aujourd’hui. Cette singularité du centre juif français s’est accusée à l’époque contemporaine, grâce à l’évitement, malgré Vichy, de l’éradication, puis grâce aux migrations liées aux processus de décolonisation des années 60.

Que la France apparaisse, à partir de cette période, le seul centre juif d’Europe à compter plus de juifs après la destruction qu’avant, c’est ce que l’on ne remarque pas assez. Et pourtant, on mesure la portée de ce fait dès qu’on l’énonce en toutes lettres, et qu’on s’exerce à entendre ce qu’il signifie. Ici, dans le pays révolutionnaire qui fut le déclencheur de l’émancipation civile et politique des juifs – proposition à laquelle les juifs se sont ajustés comme au gradient de leur destin moderne –, leur persistance s’est déclinée après 1945 à la manière d’une renaissance. Le sens du verbe persister a pris un autre sens que celui de subsister. Et cela s’est produit autrement qu’en Israël et aux États-Unis. Car, par rapport à ces deux très grands centres, le centre juif français est affecté d’un trait unique : qu’il le veuille ou non, il lui revient d’incarner chaque jour le démenti factuel que l’existence juive européenne n’ait plus aucun avenir après la Shoah. Ou encore que la « destruction des juifs d’Europe », pour reprendre le titre sobre et clair du livre de Raul Hilberg, n’a pas été sanctionnée en tout lieu d’Europe par leur disparition, ou par une subsistance qui ne serait que résiduelle.

Nous devons réapprendre à voir, et du même coup à faire voir, qui sont les juifs. Ce qui nous retient de le faire, outre la crainte de tenir des propos « excluants » pour d’autres, c’est le risque de captation réactionnaire de l’argument, qui revient à sélectionner une « bonne minorité » à l’encontre d’autres qu’on stigmatise alors comme inassimilables.

Or, si cet énoncé nous saute au visage, c’est que l’on sent bien l’effort qu’il faut pour le rendre pleinement compréhensible, à l’encontre de tout ce qui l’obscurcit aujourd’hui. Il y a donc un fait juif européen, et la situation française est l’angle privilégié par où l’on touche cette réalité. Ce fait est inséparablement sociologique et historique. Il a une densité présente, mais cette densité, ou cette « facticité », il la doit à ce que se réfléchit en lui une longue histoire qui, par-delà toutes les failles et tous les gouffres, se poursuit. Cette histoire est celle d’une minorité bien particulière, dont la trajectoire est évidemment marquée par la haine, les discriminations et les persécutions dont elle fut et reste l’objet – l’antisémitisme –, mais qui ne s’y limite pas, le paradoxe étant que cette face négative est inséparable d’une face positive : la contribution juive au projet européen lui-même, considéré dans tout son déploiement et sa vocation émancipatrice des individus et des peuples.

J’ai pu mesurer, à l’occasion du rapport auquel j’ai participé cette année dans le cadre des Assises contre l’antisémitisme, à quel point parler de « fait juif européen » ou de « fait juif en Europe » heurte les sensibilités. L’expression, je le regrette, a été écartée, et c’est celle de « mondes juifs », plus vague, qui a été choisie. Là non plus, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

La crainte est toujours la même, comme à propos de la distinction trop marquée entre racisme et antisémitisme, comme à propos de la conjonction entre antisionisme et islam politique : on redoute qu’à parler ainsi, offense soit faite à d’autres minorités, dont le degré de « facticité » ne serait pas aussi reconnaissable, c’est-à-dire qui ne pourraient se prévaloir de la même incorporation à l’histoire de l’Europe et aux processus d’émancipation nationale dont elle est faite. Plus encore, ce qui est redouté si l’on pousse un peu plus loin, c’est que l’histoire coloniale et post-coloniale de l’Europe en ressorte relativisée, que sa dimension tout aussi constitutive de l’Europe moderne, mais en un sens foncièrement différent de l’histoire des juifs, soit projetée au second plan, et que les crimes et les oppressions dont elle est tissée en soient occultés.

Le geste est en effet difficile, car ces écueils ne sont pas fictifs. Mais il est essentiel, aujourd’hui, de surmonter les évitements, si l’on veut voir clair sur la réalité de l’antisémitisme contemporain. Car on atteint ici la racine du problème : si la spécificité de l’antisémitisme actuel est si difficile à dégager, ce n’est pas que des victimes tout autres viennent se présenter en protestant contre l’oubli frappant les crimes et les souffrances qui les concernent en propre, oubli censément imputable à l’ombre que la Shoah ferait porter sur la représentation d’ensemble des crimes européens. Cette thèse, celle d’une concurrence dans la reconnaissance des maux, est superficielle, et se borner à la rappeler n’avance à rien. Le vrai problème, c’est l’incapacité dans laquelle se trouve actuellement l’Europe de s’autoanalyser dans toutes ses dimensions, c’est-à-dire de distinguer les fils différents qui entrent dans sa composition réelle, où se sont trouvés impliqués, sur des modes irréductibles entre eux, les différents groupes minoritaires en présence.

Parmi ces groupes figurent les juifs, en tant que minorité singulière. Ne pas s’attacher à déplier cette singularité de l’être minoritaire que les juifs incarnent, ne pas essayer de comprendre et de faire comprendre en quoi cette déclinaison juive de la condition minoritaire – où, et c’est une part importante du problème, c’est de l’être minoritaire en tant que tel qu’il s’agit –, c’est se retirer tout moyen d’avancer. Nous devons donc réapprendre à voir, et faire voir du même coup, qui sont les juifs.

Ce qui nous retient de le faire, outre la crainte de tenir des propos « excluants » pour d’autres, je ne le méconnais pas, c’est le risque de captation réactionnaire de l’argument, qui revient à sélectionner, comme on l’a déjà souligné, une « bonne minorité », à l’adouber en la décrétant toujours déjà « domestique », à l’encontre d’autres qu’on stigmatise alors d’autant mieux comme inassimilables. Qu’il ne s’agisse justement pas d’assimilation et de domestication, mais bien d’intégration et de différenciation intérieure d’une société politique qui se renouvelle, suffit évidemment à disqualifier l’argument. Du moins si l’on adopte, comme je crois qu’il est absolument nécessaire de le faire sur ces questions, une position sociale-démocrate conséquente. Quoi qu’il en soit, à celles et ceux que ce risque arrête, on répondra la même chose que précédemment : faire prévaloir systématiquement l’argument de l’instrumentalisation est une faute aussi bien politique que morale. Car c’est présupposer que le fait de l’instrumentalisation importerait plus que la réalité de ce qui est instrumentalisé, recouverte ainsi d’un voile pudique : l’antisémitisme tel qu’en lui-même, le fait juif tel qu’en lui-même. Au contraire, nous devons transpercer tous les écrans qui s’interposent entre notre regard et ce qui est, si nous voulons combattre l’antisémitisme et restituer sa consistance historique au fait juif.

Récapitulons les obstacles que nos remarques préliminaires ont révélés : déficience de la culture publique sur le fait que l’antisémitisme soit le problème de tous (et pas d’un segment restreint de la société) ; incapacité à distinguer et à articuler correctement racisme et antisémitisme, où, sous prétexte d’universalisme facile, on dissout les traits saillants du second dans la bonne conscience que confère le combat mené contre le premier ; pathologie de l’antisionisme qui, avec ou sans mauvaise foi, ne perçoit pas ce qu’il charrie en termes de refus de la persistance des juifs ; et enfin réticence à restituer le sens européen du « fait juif », à l’époque post-Shoah où nous nous plaçons, c’est-à-dire après que se sont reconstruites, à la fois l’existence juive en Europe, et le projet européen élevé à une plus haute conscience de lui-même après 1945.

Peut-on alors, pour finir, instruit de toutes ces difficultés, dire quelque chose de plus direct sur l’antisémitisme auquel nous sommes confrontés en ce moment ? Nous l’avons vu jusqu’ici se dessiner en creux. Peut-on maintenant déchirer le voile et l’aborder de face, le saisir d’un regard ?

C’est possible, si l’on repart de ce qu’on vient de voir du fait juif et des réticences que suscite la prise en compte de sa singularité.

Des anciens procès faits aux juifs au “plus jamais ça” européen

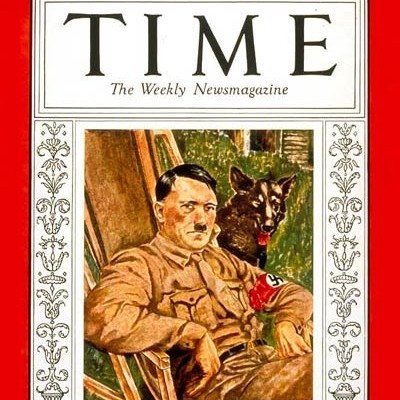

Lorsqu’on considère les différents procès faits aux juifs au cours de leur longue histoire, celle post-exilique qui, au gré des migrations, a trouvé en Europe son principal espace, et celle, entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, qui s’est placée sous le signe de l’émancipation, c’est-à-dire de leur intégration au sein des nations comme des sujets dotés de droits égaux à tous les autres, on voit se détacher deux grands blocs. Toute la question, débattue par les philosophes et les historiens, est de savoir ce qui permane et se transforme d’un bloc à l’autre, si le mot d’antisémitisme est déjà employable dans la période prémoderne, ce qui change avec sa racialisation et sa détermination comme discrimination et persécution plutôt sociales que légales et institutionnelles, dès lors que la vie des juifs se déroule dans des sociétés nationales censément égalitaires.

Il faut répéter que le déni d’antisémitisme est tout aussi actif que l’antisémitisme lui-même, affiché ou pas. Et qu’il s’énonce aussi bien de bonne et de mauvaise foi.

Je n’interviendrais pas dans ce débat, qui tourne autour de l’articulation sur le temps long entre haine antijuive à dominante religieuse et antisémitisme « rationnel », fondé dans des argumentaires scientistes, sinon scientifiques, où de l’inégalisation est réinstaurée sur fond d’égalité. Il me semble cependant qu’un contraste se laisse lire entre deux modalités de la haine, dont les logiques peuvent évidemment se combiner – les produits de ces combinaisons se chevauchant dans le temps – mais qui n’en sont pas moins distinctes dans leurs principes.

Longtemps, le procès fait aux juifs a été ce que j’appellerai un procès en séparation. Ils ne veulent pas entendre la bonne nouvelle, ils ne veulent pas se fondre dans l’unité inséparablement humaine et divine instanciée dans le corps du Christ – celui définitoire de l’Église dans sa forme chrétienne. Ils ne veulent pas « nous rejoindre », le « nous » n’étant pas seulement majoritaire, mais se voulant totalisant sous l’égide de l’universalisme chrétien, irrité par la résistance qu’il rencontre du côté de ceux qui disent « non », accrochés à leur affirmation initiale – reconduits, c’est le maître-mot de la haine qu’on leur voue, à leur « obstination ».

Du point de vue de cette haine très ancienne, pour cause de séparation insupportable, de refus inacceptable de commensalité, il est certain que la modernité nationale laïque a changé bien des choses. En intégrant les juifs aux nations en construction, et en faisant en sorte qu’un autre genre de baptême, non chrétien cette fois, fût accepté par les juifs (parfois avec réticence, parfois avec enthousiasme, sans préjuger de la gradation entre les deux), on a changé de paradigme. Si bien qu’on aurait pu croire à une extinction de la haine. Il n’en fut rien, et ce que l’antisémitisme signifie encore pour nous, nous le comprenons surtout à partir de là. Le procès qu’on a pu faire aux juifs fut moins un procès en séparation, qu’un procès en intégration – c’est-à-dire quasiment le contraire. En intégration, mais en une intégration faussée, en une incorporation dénoncée comme corruptrice et pathologique. Ils disent qu’ils rejoignent l’histoire de tous, ils prétendent jouer le jeu de l’égalisation citoyenne, mais c’est pour mieux faire avancer leurs intérêts particularistes d’arrière-plan, comploter dans l’ombre, détourner le mouvement à leur profit, agir pour dominer le monde. Ou encore, c’est pour corrompre la pureté des communautés nationales, y introduire un élément étranger pathogène, précipiter la dégénérescence, faisant courir le plus grand péril à l’unité que le nous « majoritaire » entend incarner en se réalisant dans la forme-nation.

L’Europe s’est donnée comme le dépassement aussi bien de l’antijudaïsme pour cause de séparation que de l’antisémitisme pour cause d’intégration corruptrice. En se reconstruisant dans chacune de ses nations, et en les faisant converger sur des valeurs communes, l’Europe s’est rangée sous le signe du « plus jamais ça ».

De la séparation insupportable à l’intégration dévoyée, le procès fait aux juifs en est venu à se compliquer et à s’intensifier. Retentissant continuellement, il puisait à une haine fabriquée dans les replis de la socialisation moderne. Dès qu’elle fut en position de gagner l’appareil d’État et de définir son axe, le pire se produisit. La Shoah fut le point culminant de l’antisémitisme moderne, qui fit périr, à l’échelle du continent, les deux tiers des juifs européens.

Précisément, de ces deux procès classiques faits aux juifs, l’Europe post-Shoah s’est voulue et se veut encore la conjuration. Cette résolution tacite ne s’est pas instaurée en un jour, mais les décennies de l’après-guerre l’ont progressivement imposée : l’Europe s’est donnée comme le dépassement aussi bien de l’antijudaïsme pour cause de séparation que de l’antisémitisme pour cause d’intégration corruptrice. En se reconstruisant dans chacune de ses nations, et en les faisant converger sur des valeurs communes, l’Europe s’est rangée sous le signe du « plus jamais ça ». Et il est tout aussi remarquable qu’elle l’ait fait en concevant positivement la fonction qu’est venu remplir l’État juif, Israël, une fois qu’il fut fondé. En bref, elle donna finalement son crédit au sionisme réalisé. Il est légitime qu’existe un État dévolu à la défense des juifs, étant entendu que ce n’est pas aux nations modernes non juives que l’on peut s’en remettre pour s’assurer absolument que ce type de discrimination et de persécution, celle qui s’abat sur la minorité structurellement minoritaire, surexposée par définition, ne puisse jamais culminer dans la répétition du crime.

D’autant plus que l’antisémitisme ne disparaissait aucunement. Sur la courbe de l’Europe post-Shoah, il n’a cessé de se raviver en prenant de nouveaux relais.

D’ordinaire, lorsqu’on s’interroge sur le « nouvel antisémitisme », c’est sur ces relais et leurs mutations que l’on se concentre : aux négationnistes de droite et de gauche des années 70 et 80, se sont joints les islamistes radicaux, les populistes de droite et de gauche là encore, des néo-chrétiens… Le parcours détourné qu’on a suivi ici visait justement à changer d’approche. Car le « nouveau » réside surtout dans un nouveau terreau, une autre problématique, qui rend possibles les actions ou les paroles manifestes de ces agents antisémites visibles. Surtout, sur ce terreau beaucoup plus large, il faut répéter que le déni d’antisémitisme est tout aussi actif que l’antisémitisme lui-même, affiché ou pas. Et qu’il s’énonce aussi bien de bonne et de mauvaise foi.

La bonne question, à laquelle ce détour conduit, est alors de savoir si s’est mis place un nouveau procès des juifs dans l’espace temporel et mental de l’Europe post-Shoah, ou bien si les nouveaux acteurs ont toujours recours aux mêmes ressorts logiques d’où la haine procède historiquement, et si l’on n’a affaire qu’aux deux procès précédents, perpétuellement réagencés.

Je pense qu’il y a bien une nouvelle logique, et que, si elle est perceptible depuis le début des années 2000, la période post-7-octobre l’a mise à nu. Encore faut-il réussir à décrire et nommer ce que tout le monde a sous les yeux.

Le nouvel antisémitisme est celui qui cherche à ouvrir l’ère de l’après-post-Shoah, et à respirer dans un monde où les juifs ne persistent pas.

Il s’agit de la logique d’un nouveau procès à la Kafka. Les juifs sont mis sous procès – et comme le Joseph K. du Procès, ils s’échinent à comprendre de quoi il s’agit. Ils le sont non pour cause de séparation, ni pour cause d’intégration corruptrice, mais pour cause de persistance. Ils persistent à être juifs, ils persistent à se dire juifs, ils persistent dans un être juif qui ne doit pas avoir sa place dans un monde où il est certes encouragé et favorablement accueilli de dire et de revendiquer son identité, mais précisément pas de cette manière-là.

C’est le niveau d’analyse, le grain exact des phénomènes auquel il faut parvenir, pour traiter aujourd’hui frontalement de l’antisémitisme. Qu’y a-t-il de si problématique dans cette persistance-là, avec sa modalité, pour certains pans de l’opinion européenne ? Y répondre est un programme de recherche en soi, en philosophie politique comme en sciences sociales. Un chantier s’ouvre ici, largement à investir.

L’antisémitisme de l’après-post-Shoah : haïr la persistance

Ce qu’on peut simplement dire en amorce, c’est que dans ce cas, persister à se dire juifs et persister dans le projet moderne de l’Europe se donnent comme inséparables. Les juifs persistent dans l’Europe post-Shoah, et en persistant, ils font en sorte que cette Europe persiste. Hors d’Europe, cette double persistance a un appui essentiel dans la réalisation du sionisme et le maintien dans l’existence d’Israël. Les juifs, en persistant, portent la persistance comme vertu cardinale de l’Europe telle qu’elle a su se reconstruire malgré tout. Que la conscience européenne, et plus généralement occidentale, mais qui s’est forgée depuis le centre européen, ne puisse plus supporter de se voir elle-même ainsi, qu’elle bute sur la question de sa propre persistance, c’est une cause que je crois puissante, et nouvelle, de l’antisémitisme contemporain. Par où l’on retrouve le fait signalé plus haut : la difficulté à reconnaître la densité et l’épaisseur du fait juif, dont fait partie le sionisme réalisé, tout critiquable qu’il soit, mais en tant que trait constitutif de la persistance juive, comme modalité, politique précisément, d’existence des juifs dans l’époque post-Shoah.

Cette haine pour cause de persistance, les juifs la sentent désormais comme une morsure quasi permanente. Depuis le 7-octobre, c’est devenu le fond douloureux de leur condition.

Les juifs, mais pas seulement eux. Disons tous ceux et toutes celles qui sentent qu’autour de la persistance du fait juif, et de la réaction révulsive qu’il déclenche, se joue une crise politique et sociale d’une très grande ampleur. Je finirai mon exposé sur ce qui a eu pour moi valeur de révélateur de cette haine et de sa morsure. Une haine dont les porteurs, bien souvent, ne se pensent pas antisémites, mais qui le sont en fait très profondément, et qui sont à mon sens le vrai substrat de l’antisémitisme actuel, en deçà des acteurs antisémites couramment répertoriés. Rétroactivement, on se dit que c’est le ton général de l’époque qui était alors donné, comme un coup d’envoi à ce dont on recueille constamment les effets dans les manifestations d’antisémitisme indéfiniment actées et raturées.

Ce coup d’envoi, ce fut l’arrachage dans les multiples lieux publics où elles avaient été placardées – et notamment dans les établissements scolaires et universitaires, hauts lieux supposés de la réflexivité en démocratie – des affiches reproduisant les portraits des otages qui avaient été enlevés par le Hamas. Quelle motivation est à l’œuvre dans cet acte rageur, dans ce geste d’une violence inséparablement symbolique et réelle ? En restant au raz de l’acte accompli, quelle intention agit donc chez l’acteur qui déchire le portrait d’hommes, de femmes et d’enfants, dont le sort est celui de captifs juifs, aux mains de ravisseurs qui ont sur eux le pouvoir de vie ou de mort ?

On l’a rappelé à plusieurs reprises dans K. – aussi bien d’ailleurs contre les antisionistes que contre la politique du gouvernement israélien durant la guerre. Un otage, ce n’est pas n’importe quel genre de victime. Homme, femme, enfant ou vieillard, c’est quelqu’un dont on escompte, sans pouvoir en être tout à fait certain, qu’il ou elle soit encore « en vie ». Entendons qu’il soit toujours vivant, et puisse revenir vivre parmi les siens. L’otage juif, c’est donc très précisément le porteur éminent de la persistance de la vie juive, en qui s’incarne l’espoir que « des juifs », quelque part, vivent encore. Les arracheurs d’affiches d’otages savaient-ils ce qu’ils faisaient ? Oui et non. Les dispositions doivent varier entre les individus, entre le déni comme dénégation (inconsciente) et la simple dissimulation (consciente). Ce qu’on peut dire de toute façon, c’est qu’une impulsion en eux le savait, et qu’ils agissaient alors en conséquence. Ce qui s’exprime, c’est leur conscience confuse qu’ils veulent sortir de l’Europe et du monde post-Shoah. Or cette sortie ne se fait pas sans en payer le prix, en termes de répétition, symbolique dans leur cas, réelle pour les tueurs de juifs qui n’ont pas manqué au cours des deux dernières décennies.

Finir par ces mots précisément en ce lieu, le Mémorial de la Shoah, rendra je l’espère mon propos plus facilement audible qu’ailleurs. Le nouvel antisémitisme est celui qui cherche à ouvrir l’ère de l’après-post-Shoah, et à respirer dans un monde où les juifs ne persistent pas – invités au mieux à se dissoudre dans la bigarrure des identités multiples, toutes réduites à des préférences subjectives qui ne disent rien de notre monde commun et qu’on accueille avec d’autant plus de faveur qu’on est assuré qu’elle n’en disent rien. C’est l’antisémitisme d’un après redoublé, d’un après d’après. Il a pour cible la persistance des juifs. C’est à lui qu’il faut barrer la route.