Comment penser le clivage entre ceux qui, en Israël, font passer la destruction du Hamas avant toute considération sur le sort des otages et ceux qui, au contraire, sont prêts à négocier leur rachat à n’importe quel prix ? Noémie Issan-Benchimol analyse dans ce texte les coordonnées du débat en termes d’ethos culturel et religieux. Alors que la tradition juive conçoit le rachat des otages comme une obligation communautaire, une partie significative du sionisme religieux est en train de renouer avec un ethos romain de l’honneur citoyen, qui méprise la faiblesse et territorialise la fraternité. La fraternité, propre à la diaspora, peut-elle continuer à informer la politique d’un État ?

La question du rachat des otages et des captifs a accompagné l’histoire juive depuis les politiques d’exil et de déportation des empires venus conquérir la terre d’Israël. On aurait pu croire, ou espérer, qu’une telle question soit rendue caduque avec le renouvellement de la souveraineté juive en Israël au XXe siècle et ne nous évoque plus qu’une étrangeté radicale comme les lois sur les sacrifices ou les esclaves. Il n’en est malheureusement rien. L’histoire de l’État d’Israël est parsemée de prises d’otages, de demandes de rançons, d’humains ou de restes humains gardés par les ennemis d’Israël en monnaie d’échange et de chantage. Reste qu’au-delà de l’apparente continuité, des différences structurelles se font jour : entre une situation exilique de vulnérabilité où les Juifs, combinant absence de Tiers protecteur extérieur et tradition de rachat de ses captifs, faisaient figure de captifs rêvés pour les ennemis, brigands et autres esclavagistes, et une situation étatique où la charge du rachat n’est plus communautaire et transnationale, mais étatique et intégrant la raison d’État et la stratégie comme facteurs de décision, il y a tout de même une certaine distance. Il se pourrait pourtant qu’au cœur de cette distance se niche justement la tension fondamentale de la politique juive moderne et de la nature d’Israël.

Que peuvent nous apprendre, et ne pas nous apprendre, la pensée juive et la tradition halakhique sur ce sujet ? Comment des motifs traditionnels sont mobilisés, subvertis et parfois détournés dans le discours politique actuel ? Et que nous disent les positionnements des différentes « tribus » israéliennes sur la question d’un accord négocié pour le retour des otages encore à Gaza de leur rapport au territoire, à la fraternité, à la conscience exilique, à la morale civique ?

Le nouveau partage politique israélien : bring them home vs crush Hamas

Dans le Figaro du 6 février 2024, le journaliste israélien Amit Segal, qui représente la voix du sionisme religieux de droite, résumait la nouvelle ligne de fracture politique en Israël de façon brutale, mais au fond assez juste : « Il y a un clivage politique sur ce sujet. Pour faire vite, plus les gens s’identifient à droite, plus ils veulent la destruction du Hamas, plus ils s’identifient à gauche, plus ils veulent délivrer les otages. C’est le nouveau clivage politique en Israël. Il n’est pas vrai qu’on puisse accomplir les deux en même temps. Il faudra choisir. Mais je pense qu’on peut avoir un objectif et demi : détruire le Hamas et libérer une partie des otages, peut-être une douzaine de plus ». J’ajoute que la « douzaine » d’otages libérés qu’il a en tête le seraient par opérations militaires et pas par échange négocié. Sur le même sujet, un récent sondage réalisé début décembre par l’institut de la démocratie israélienne sur différents sujets liés à l’actualité comprenait une donnée tout à fait intéressante. La question posée aux sondés était leur degré de soutien à un accord négocié d’échanges de prisonniers contre otages avec le Hamas. Au sein du groupe juif, sur un continuum allant des ultra-orthodoxes aux laïcs, le sous-groupe religieux/sionistes religieux est le seul sous-groupe dont seule une minorité soutient ce type d’accord négocié (alors qu’une libération des otages par opération militaire est plus soutenue).

Quiconque prétendrait qu’il n’y a pas là un véritable dilemme, avec un choix entre le pire et le moins pire, serait ou bien hypocrite ou bien aveuglé par l’idéologie. D’autant que ce qui a été placé comme un des objectifs premiers de cette guerre défensive – ramener la sécurité aux frontières, et éliminer les infrastructures et l’appareil politique du Hamas de sorte qu’il ne soit plus au pouvoir à Gaza au lendemain de la guerre – est en contradiction directe et immédiate avec le fait même d’une négociation. Personne en effet ne met sur la table des négociations son propre suicide. Le Hamas ne cesse donc de faire miroiter à Israël le retour des otages (ou de leurs restes, vus qu’il est vraisemblable que plusieurs dizaines aient déjà été tués en captivité), mais ce qu’Israël voit dans ce miroir, ce sont les terroristes qu’il va libérer, les futurs 7 octobre promis et encore le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Back to square one. Devoir de l’État vis-à-vis des citoyens qu’il a non seulement échoué à protéger mais activement abandonnés, devoir de l’État vis-à-vis de ses citoyens de revenir dans leurs maisons abandonnées, de ne plus vivre aux côtés d’un voisin qui a juré leur perte et prouvé qu’il était prêt à mettre en œuvre ses desseins éradicateurs. La vie des uns, contre la vie des autres. Je n’envie pas les décideurs face à ce choix cornélien. Mais ce qui m’intéresse dans le cadre de cet article, ce ne sont pas tant les arguments rationnels, de politique froide, de stratégie, de gestion du risque, qui ont toute leur place et légitimité dans le débat, c’est plutôt ce que révèle, ce qu’exsude la façon avec laquelle le débat est fait : les émotions politiques et les ethos culturels et religieux.

Il convient surtout de tenter d’expliquer ce qui est en fait une bizarrerie étonnante dans le découpage politique sur la question. Pourquoi le discours le plus traditionnel, celui qui place sur ses banderoles des citations de Maimonide (« Il n’existe pas de plus grand commandement que celui du rachat des captifs ») est celui qui est assimilé, à tort ou à raison, à la gauche, à la soumission, à la défaite, à la conscience exilique et pourquoi le groupe censé placer la fraternité communautaire et religieuse au premier plan est celui qui soutient le moins un accord négocié et qui insiste sur la victoire, l’écrasement de l’ennemi, l’honneur de la nation ? Des indices, et même de gros indices, laissaient pourtant présager d’un tel partage. On l’a vu, des affiches d’otages ont été arrachées en Israël même, assimilées à un chantage émotionnel pouvant perturber le moral martial israélien. On a entendu, à peine quelques heures après le 7 octobre, certains hommes politiques et journalistes expliquer froidement qu’au fond, si on voulait gagner cette guerre, il fallait mettre de côté les otages, ne pas les intégrer dans l’équation. Ces indices, loin de n’être que des analyses rationnelles type théorie des jeux, comportaient un élément affectif et moral supplémentaire qu’il était impossible de ne pas voir, qui en tous cas m’a frappé : un élément de mépris, voire de dégout pour les otages et leurs familles, mal masqué par des dénégations de façade et une compassion cédée du bout des lèvres.

Racheter ses captifs : entre honneur et charité

Pour expliquer ce phénomène, qui lie en lui ethos moral, conceptions et limites de la fraternité au sein du couple territoire/lignée, je propose un détour comparatif par le droit rabbinique et le droit romain. L’ethos romain, qui a pénétré certaines strates anciennes du droit rabbinique[1], a ensuite été rejeté par la pratique et la jurisprudence à l’unanimité pour en fait faire correspondre le droit et le fait, la pratique continue : les Juifs ont constamment racheté leurs otages comme obligation communautaire. Ainsi, ce que j’interprète comme sa résurgence dans certains pans du sionisme religieux de droite en Israël ne serait pas tant une influence extérieure qu’un retour du refoulé.

Je soutiens que le rejet massif d’un accord négocié pour le retour des otages au sein du monde sioniste religieux est lié à une territorialisation de la fraternité qui se développe dans certaines franges de ce monde et surtout à une désapprobation liée à un ethos de l’honneur et de la hiérarchie pour celui qui « a été assez faible » pour se laisser prendre et qui est à présent assez « faible », par la voix de ses soutiens, pour exiger que l’intérêt national se plie à l’intérêt du sauvetage de sa vie.

Le droit romain du postliminium

Ce fut l’une des grandes préoccupations du droit appelé postliminium que de définir le statut de ceux qui, après un séjour chez l’ennemi, revenaient éventuellement dans leur patrie. Certaines de ses dispositions sont très anciennes et remontent à l’époque archaïque, d’autres témoignent au contraire des évolutions de l’époque impériale. Les détails de l’évolution historique et des sources du droit excèdent le cadre de cet article. En bref, l’entrée en captivité et le séjour chez l’ennemi, hors du territoire contrôlé par Rome ou ses alliés, se traduisaient par l’asservissement du captif, considéré sur le champ comme mort pour sa cité.

« Cette disparition affectait l’ordre familial tant du point de vue juridique que du point de vue patrimonial. Or, à cette perturbation initiale s’ajoutait la fiction selon laquelle, s’il revenait, le captif était considéré comme n’ayant jamais été capturé, comme s’il n’était pas mort auparavant ».[2] Par exemple, en cas de retour du père, l’exercice de sa puissance était considéré comme n’ayant jamais été suspendu, de sorte qu’il bénéficiait en principe des acquisitions réalisées entre temps par ses esclaves ou par ses fils (Gaius, I, 129). Si le captif mourait réellement en captivité, seule la date de sa mort fictionnelle comptait pour juger des actes juridiques accomplis par ses proches dans ce laps de temps. Une règle très intéressante était relative à la puissance du père. Le fils était affranchi de la potestas paternelle dès l’instant où le père s’était retrouvé sous la potestas de l’ennemi (Digeste, 49,15,11) Tout se passe comme s’il existait une impossibilité logique à avoir été soumis et à pouvoir soumettre un autre. Être sous la potestas de l’ennemi était contradictoire logiquement avec l’être citoyen. Cette conception hiérarchique et aristocratique est caractéristique d’une conception de la citoyenneté comme dignitas.[3]

Si le rachat des captifs était considéré comme un devoir de pietas pour la famille du prisonnier, comparable au devoir de ne pas laisser mourir de faim ses parents ou ses enfants, il a été universalisé comme un devoir de charité communautaire autour du IIIe siècle par les chrétiens et notamment par les apologètes et pères de l’Église. Par exemple, Cyprien, évêque de Carthage, écrit, au milieu du IIIe siècle :

« … en ce moment la captivité de nos frères doit être considérée comme notre captivité et la peine de ceux qui sont en danger comme notre peine, puisque, par notre union, nous ne formons qu’un corps, et que, non seulement l’affection, mais aussi la religion doit exciter nos cœurs, et nous encourager à racheter les membres de nos frères » (Epistola, 59, 1,2).

Sous la plume de Cyprien, on voit s’esquisser un nouveau paradigme moral : celui de la fraternité religieuse indépendante d’un territoire, mais liée à une communauté de foi, et surtout, le remplacement du sentiment de honte ou de mépris, qui suinte tout le droit du postliminium, par celui d’empathie et de miséricorde.

Ce nouveau paradigme moral ressemble à s’y méprendre à celui qui s’esquisse en parallèle chez les Sages Juifs, et de façon continue dans toute l’histoire juridique juive et qui ne cesse d’affirmer ceci : la fraternité n’est pas dépendante d’un territoire, elle ne s’étiole pas à l’éloignement ni n’est conditionnée à une situation de liberté ou de victoire. Même sous la coupe de l’ennemi, les nôtres restent les nôtres.

Le droit rabbinique sur le rachat des captifs : histoire d’un contournement

La Mishna dans le traité Gittin (4:6) établit une liste de règles dont on comprend qu’elles ne relèvent pas du droit strict, mais d’ordonnances rabbiniques destinées à préserver la bonne marche du monde. Parmi ces règles, celle qui impose une limite au prix auquel on peut racheter un captif :

« Si un homme vend son esclave à un païen ou à une personne vivant hors du pays [d’Israël], l’esclave est libre. Les captifs ne doivent pas être rachetés à un prix supérieur à leur valeur, pour des raisons de tiqqun olam. Les captifs ne doivent pas être aidés à s’échapper, pour des raisons de tiqqun olam. Rabban Shimon ben Gamaliel dit [que la raison est] d’empêcher le mauvais traitement des captifs. Les rouleaux de la Torah, les phylactères et les mezuzot ne sont pas achetés aux Gentils à un prix supérieur à leur valeur, pour des raisons de tiqqun olam ».

Ici, le concept de tiqqun olam, qui connaît au sein des judaïsmes progressistes principalement anglophones un grand succès en tant qu’invitation éthique à réparer le monde de ses injustices, prend un sens tout à fait différent, voire opposé à cette interprétation éthique molle. Il est d’abord introduit comme ratio legis mais surtout sert à justifier un conservatisme prudent sur la marche du monde tel qu’il fonctionne, avec ses injustices, là où des infractions à la marche normale du monde, quoique motivées par le bien (vouloir d’acheter un rouleau de Torah à tout prix, aider un prisonnier à s’enfuir) peuvent en fait avoir des effets pervers.

Cette source, qui suppose une obligation préexistante de racheter les captifs tout en l’assortissant d’une limitation, commence, comme c’est souvent le cas dans la Mishna, au milieu. Il n’existe pas dans la Bible de verset qui nous parlerait d’une telle obligation. Cette dernière est présupposée par la Mishna. Toutefois, et c’est là que le développement historique et doctrinal de la halakha devient intéressant et met à mal les tentatives de citations intéressées et de cherry picking : l’histoire de cette Mishna se confond avec l’histoire des tentatives pour neutraliser et outrepasser cette limite. En effet, dès le Talmud babylonien, qui commente et explicite la Mishna, les Sages introduisent un cas, dont on sait que le rôle est souvent de critiquer la règle ou de la subvertir, où le rachat a été fait « à tout prix ». Après avoir exposé les deux justifications possibles à la règle, une liée à la redistribution du bien commun prélevé par l’impôts et la charité communautaire obligatoire (mishoum doh’qa detsiboura), l’autre à l’incitation possible que l’absence d’une telle limitation donnerait aux brigands et extorqueurs (delo ligrebou)[4], la guemara rapporte une histoire :

« Viens et écoute : l’histoire de Levi bar Darga qui racheté sa fille qui avait été capturée avec treize mille dinars d’or. Abbayé dit : Et qui nous a dit qu’il avait agi conformément aux souhaits des Sages ? Peut-être qu’il a agi contre la volonté des Sages ! ».

L’histoire (aggada) est, comme toutes les histoires, incarnée. On nous parle d’une personne avec un nom, qui a racheté, non pas une captive, mais sa propre fille. L’individualisation et les affects se tiennent en opposition avec la règle. Abbayé, un amora palestinien, introduit quant à lui la conscience des limites du pouvoir rabbinique. Rien ne dit selon lui que ce récit puisse constituer une objection de droit. Toutefois, quelques pages plus loin (58a), la guemara réitère avec cette fois un récit impliquant un rabbin rachetant un bel enfant intelligent et versé dans les sources de la Torah pour un prix exorbitant et c’est bien en tant qu’objections de droit que ces narratifs ont été interprétés par les commentateurs et décisionnaires ultérieurs.

Les tossafistes français du Moyen-Âge, commentant ces passages du Talmud avec leur systématicité habituelle, introduisent à la règle de la Mishna une limitation tellement large qu’elle vide de facto la règle de presque toute portée pratique[5] :

« Pour la somme d’argent qu’ils exigent. (Il était légalement autorisé à faire cela) parce que lorsqu’il y a une menace pour la vie, nous rachetons les captifs pour un montant supérieur à leur valeur ».

De là à dire, comme le fera Nahmanide, que le captif est par définition en danger de mort, il n’y a qu’un pas, et c’est ce pas qui vide la règle de la Mishna de toute portée pratique, et qui justifie que cette limitation ait sans cesse été enfreinte, sans doute pour être ajustée à la pratique continue des Juifs.

Dans sa codification monumentale de la loi juive, le Mishne Torah, Maimonide palliera à l’absence de sources bibliques sur le rachat des captifs évoqué plus haut par une accumulation emphatique de tous les commandements positifs et négatifs enfreints par toute négligence de l’obligation du rachat des captifs, dans une langue très émotive assez peu caractéristique de son style d’écriture, d’ordinaire épuré jusqu’à l’ascèse :

« Le rachat des captifs est prioritaire par rapport à la subsistance des pauvres et à la fourniture de vêtements. Il n’y a pas de plus grande mitswa que le rachat des captifs. En effet, un captif fait partie de ceux qui ont faim, qui ont soif et qui ne sont pas vêtus, et il est en danger de mort. Si quelqu’un ne se préoccupe pas de son rachat, il enfreint les commandements négatifs : « Ne t’endurcis pas le cœur et ne ferme pas la main » (Deutéronome 15:7), « Ne reste pas là quand le sang de ton prochain est en danger » (Lévitique 19:16) et « Il ne l’opprimera pas par un travail épuisant en ta présence » (ibid. 25:53). Et il a nié l’observation des commandements positifs : « Tu lui ouvriras ta main » (Deutéronome 15,8), « Ton frère vivra avec toi » (ibid. 19,18), « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19,18), « Sauve qui peut » (Proverbes 24,11), et bien d’autres décrets de cette nature. Il n’y a pas de mitswa aussi importante que le rachat des captifs » (Maimonide, Mishne Torah, Lois Relatives à la charité vis-à-vis des pauvres, chapitre 8, loi 10).

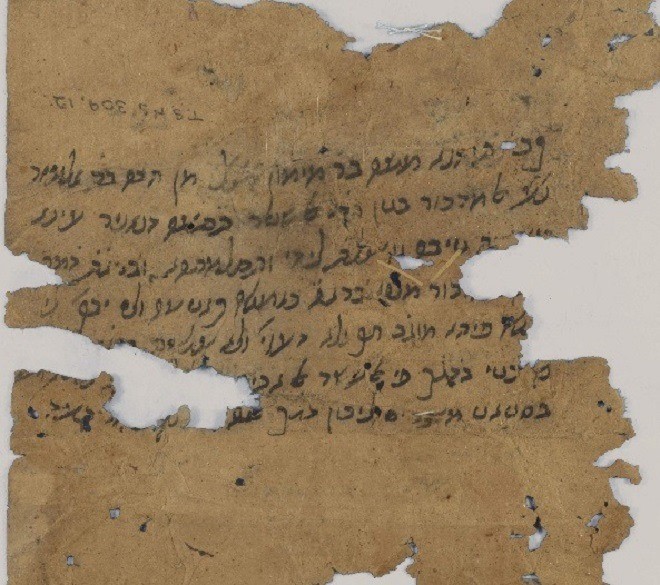

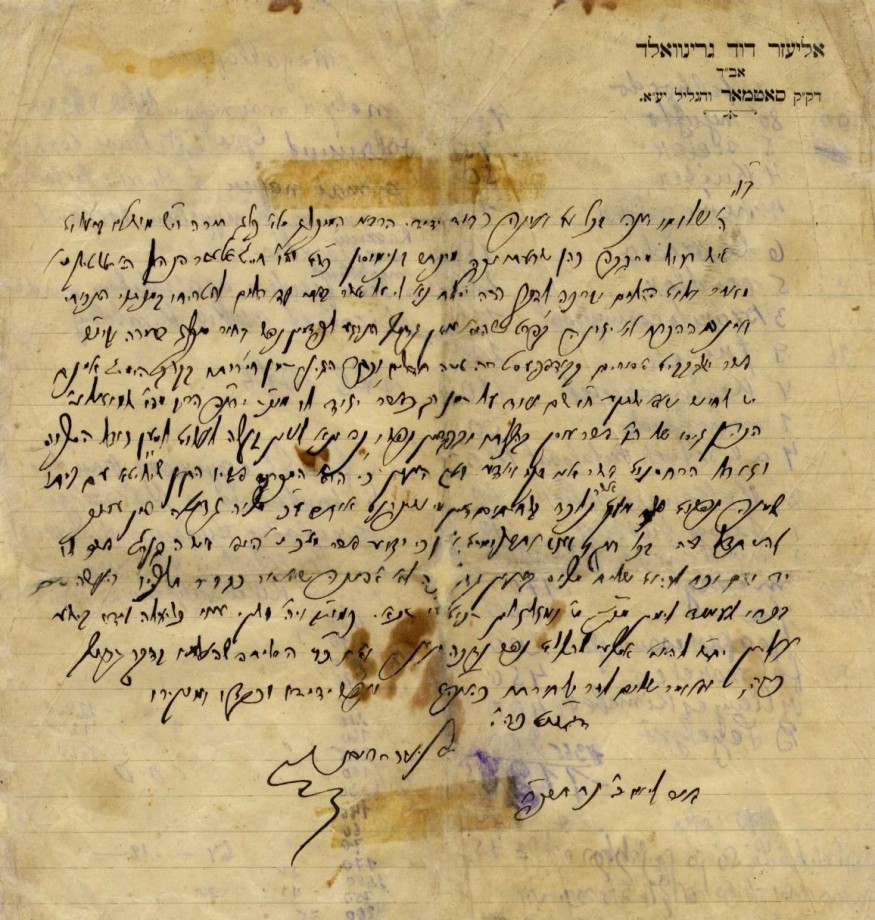

L’histoire du rachat des captifs juifs sur le temps long est aussi une histoire matérielle : ainsi les archives et les guenizot sont remplies de lettres faisant état de sollicitations financières pour aider tel ou tel Juif, parfois du bout du monde, à être racheté. On connait aussi des cas qui défrayèrent la chronique comme celui, qui finit très mal, de l’éminent talmudiste et rabbin Meïr de Rottenburg, dit le Maharam de Rottenburg (1215-1293), qui fut enlevé par l’empereur Rodolphe Ier de Habsbourg, et qui refusa toute sa vie que la communauté juive paye sa rançon. Après sa mort en détention, la communauté paya tout de même une somme exorbitante pour récupérer sa dépouille afin de pouvoir l’enterrer dignement selon les rites traditionnels.

Le rachat des captifs dans la tradition juive, celui dont nous avons parlé jusque maintenant, et qui correspond exactement avec un vécu exilique, ne parlait QUE de rachat monétaire, de paiement de rançon, et pas du tout d’échanges de prisonniers, ni de négociations de guerres. C’est une objection de taille à la pertinence même de cette tradition juridique pour les affaires politiquement urgentes qui nous occupent. C’est toutefois une objection qui est faite à l’intérieur même de la tradition juridique juive. Face à l’affaire Entebbe – où la possibilité de la légalité d’un échange selon la loi juive avait été examiné à la demande du premier ministre israélien Itshak Rabin par les grands rabbins israéliens, dont le grand rabbin Ovadia Yossef qui en parle dans ses responsa avant que la solution du raid ne soit réalisée, avec succès -, ou encore à l’affaire Shalit – où l’échange de 1000 prisonniers contre le soldat Gilad Shalit a aussi fait l’objet de débats halakhiques -, les décisionnaires ne se penchaient pas seulement sur la bonne réponse à apporter à la question, mais en fait essentiellement sur la pertinence de la tradition halakhique pour répondre à des défis inédits.

Pertinence de la loi juive exilique en contexte de souveraineté politique ?

Sur l’affaire Shalit par exemple, le rabbin orthodoxe Israël Rozen a publié un responsum tout à fait intéressant puisqu’il se finissait sur une autolimitation halakhique et sur la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire de la politique. Citons la conclusion en intégralité :

« C’est une erreur à mon avis, de déduire de la sugya « on ne rachète pas les captifs à un prix supérieur à leur valeur » des conclusions pertinentes pour des circonstances dans lesquelles l’échange avec lequel on libère les captifs n’est pas financier. Ainsi, il ne faut pas apprendre que nos Sages de mémoire bénie ont enseigné la halakha selon laquelle la crainte d’une incitation future à l’appétit extorqueur des rapteurs est supérieure au devoir immédiat de faire libérer les captifs ou les mettre hors de danger. Le message de cette sugya porte uniquement sur la charité, à savoir jusque quelle limite un individu, et surtout la communauté, doivent payer un prix démesuré pour faire la mitswa du rachat des captifs. Il ne faut pas apprendre de là un interdit hilkhatique qu’il y aurait à payer une contrepartie non financière lourde à cause du risque futur d’augmentation de l’appétit à enlever encore et encore des gens.

Ainsi, si, à Dieu ne plaise, se posait la question de l’obligation familiale ou publique de payer une contrepartie énorme à des mafieux ayant enlevé un homme ou un enfant, et que cette contrepartie soit financière, alors le débat sur cette sugya sera pertinent. D’un autre côté, quant à la question qui se pose à l’État d’Israël sur le rachat de captifs par la libération de très nombreux terroristes, à mon avis, la halakha est neutre, et laisse à la discrétion tactique des dirigeants souverains étatiques.

Et en général, dans les domaines de la politique gouvernementale, le « royaume » jouit d’une grande liberté d’action et tout n’est pas tiré d’une section explicite du Choulkhan Aroukh » (Rav Israël Rozen, « Rachat de captifs à prix démesuré d’un argent qui n’est pas le mien », Tehumin (30), 2009).

Ce que fait le Rav Rozen, pourtant sioniste-religieux, c’est en fait de continuer la structure juridique de l’exil (le pluralisme juridique reconnaissant la validité des Lois du Royaume dans certains domaines en vertu du principe Dina Demalkhuta Dina) à l’intérieur même de l’État d’Israël. La loi juive n’interdit ni n’oblige à un tel échange, qui doit être examiné à l’aune de critères rationnels, politiques, stratégiques.

Alors, tout ça pour rien ? Pas exactement. Tout cela pour dire que peu importe la conclusion pratique aujourd’hui, et comme nous l’avons dit plus haut, les dilemmes véritables n’ont que des alternatives difficiles, la tradition juive sur la question du rachat des captifs, intimement liée aux notions structurantes de fraternité, de communauté et de responsabilité, a créé des ethos, des sentiments religieux, politiques et sociaux, et qu’il se pourrait bien que nous observions une mutation de ces notions structurantes. Même si le pouvoir discrétionnaire est donné à l’État et au gouvernement par des voix décisionnaires de la loi juive, rien n’interdit que ces valeurs et cette longue tradition n’infusent ni n’inspirent les décideurs.

Le retour du refoulé romain

Revenons à ce qui était notre question d’origine : comment expliquer la résurgence de discours « romains » sur la polémique liée aux otages à Gaza dans le débat israélien et leur éloignement d’une mentalité juive ancrée dans les pratiques, textes et usages pendant des siècles ? Mon hypothèse est la suivante : si cette tendance, pour l’instant minoritaire dans sa forme grossière, peut être dite « romaine » c’est d’abord et avant tout parce qu’elle se veut, et cette fois-ci de façon très consciente, anti-chrétienne. Le rejet de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une « valeur chrétienne » est en effet très prégnant dans le mainstream religieux-sioniste. Les sentiments moraux universels y sont souvent vus comme des perturbateurs de l’esprit droit, comme des faiblesses de caractère, et enfin, comme des influences non juives sur une échelle de valeurs supposément « juive ». De surcroit, l’importance démesurée accordée à la terre, aux frontières, couplée au retour en force de la rhétorique de l’honneur national (kavod leumi), et de la fierté martiale, qui se surimpose sur un rejet déjà bien ancré du juif exilique faible et vulnérable, permettent à ces sentiments de mépris et de rejet pour les faibles d’affleurer. Ces otages avec lesquels le Hamas nous met à genoux, semblent-ils dire, refont de nous des Juifs faibles, vulnérables, des Juifs exiliques. Et parce qu’ils détestent cette position (à mon avis à raison, il faut vraiment être un privilégié et n’avoir jamais connu la persécution pour glorifier théoriquement une telle vulnérabilité), ils en viennent à détester ou à en vouloir aux otages et à leurs familles, sans qui tout serait plus simple (cette fois à tort).

Finalement, construire une identité religieuse sur la négation d’une supposée morale chrétienne et d’une attitude de faiblesse exilique qui se déguiserait en grandeur morale peut mener à ce résultat paradoxal d’un éloignement de notre propre tradition et à un retour vers une morale impériale détestée et méprisée par nos Sages.

Préserver les valeurs juives

Comment, alors, préserver ces valeurs juives de solidarité et d’empathie envers les otages et leurs familles dans un contexte aussi difficile ? Un texte tannaitique du Avot De-Rabbi Natan[6] (8:5) présente une analyse bouleversante qui suggère une réponse :

« Lorsque deux personnes s’assoient ensemble et s’adonnent à la Torah, leur récompense s’accumule en haut lieu – comme il est dit (Malachie 3:16) : « Alors le peuple craignant Dieu parla ensemble, chacun à son compagnon, et l’Éternel écouta ». Et qui sont ces gens qui craignent Dieu ? Ce sont ceux qui font une proclamation publique, en disant : Nous devons aller libérer les prisonniers et racheter les captifs. Alors le Saint Béni soit-Il pourvoit à leurs besoins et ils sont en mesure d’aller accomplir cela immédiatement. Et qui sont ceux qui « pensent au nom de Dieu » (fin du verset de Malachie 3:16) ? Ce sont les gens qui pensent silencieusement dans leur cœur : Nous devrions aller libérer les prisonniers et racheter les captifs. Le Saint Béni soit-Il n’y pourvoit pas, et un ange arrive et les écrase au sol ».

Dans ce texte, l’étude de la Torah véritable est assimilée à une décision politique et publique de faire en sorte que les prisonniers soient libérés et les captifs rachetés. Il n’existe pas entre les deux types présentés de différence de contenu de croyance : les deux pensent qu’il faut libérer les prisonniers et racheter les captifs. La différence se situe au niveau du degré d’engagement et d’action en faveur d’une telle idée. Ceux qui sont résolus, décidés, et actifs, sont récompensés par une réponse divine. Ceux qui en restent au stade du vœu pieu et du solipsisme sont récompensés par un ange qui vient les écraser au sol, expression très dure, voire violente, qui vient exprimer un véritable mépris du texte pour ceux qui ne font que dire du bout des lèvres au lieu d’en faire une proclamation publique. Voilà peut-être un début de piste : en faire un objectif politique avoué au centre de l’agora.

Noémie Issan-Benchimol

Notes

| 1 | Orit Malka et Yakir Paz, « A rabbinic postliminium The property of captives in tannaitic halakhah in light of Roman Law », dans LEGAL ENGAGEMENT. THE RECEPTION OF ROMAN LAW AND TRIBUNALS BY JEWS AND OTHER INHABITANTS OF THE EMPIRE | Katell Berthelot, Natalie B. Dohrmann, Capucine Nemo-Pekelman |

| 2 | Yann Rivière, « Captivité et Retour de Captivité dans la Rome Impériale », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 42, 2008 |

| 3 | Clément Bur, « La citoyenneté comme dignitas en droit romain : (dé)classer et/ou exclure ? », La Revue des Droits de l’homme, 22, 2022 |

| 4 | TB Gittin 45a : Un dilemme a été soulevé devant les Sages : En ce qui concerne l’expression « pour le tiqqun olam », est-ce dû à la pression financière de la communauté ? Ou bien est-ce parce qu’il en résultera qu’ils ne s’empareront pas d’autres captifs et ne les emmèneront pas ? |

| 5 | Sur 45a, ils listaient des cas où la limitation ne s’applique pas : sur soi-même, sur son épouse, en période de persécution ou de déportation globale, où les enlèvements ont lieu dans tous les cas : « (Tossefot anticipent une difficulté. Nous avons une beraïta dans le chapitre « hanaara » (la jeune fille) dans Ketubot 52a qui dit : « Si l’épouse d’un homme est capturée et qu’ils en demandent dix fois sa valeur, la première fois il doit payer la rançon. (ce qui semble contredire notre principe). (Réponse de Tossefot) ; Son épouse est différente de tous les autres captifs puisqu’elle est comme son propre corps, encore plus que le cas présent de la fille. Sur soi-même, il n’y a jamais eu de statut rabbinique interdisant à une personne de payer tout ce qu’elle possède pour elle-même. (Une autre difficulté est soulevée) : À propos de Rabbi Yehoshua Ben Hanina qui a racheté cet enfant pour tant d’argent, comment peut-on comprendre que c’était permis si le principe de non-incitation s’applique ? (Réponse) Parce qu’il était exceptionnellement brillant ou parce que ce principe ne s’applique pas en période de destruction du Temple. » |

| 6 | Sorte de midrash sur les Maximes des Pères qui est compté dans les petits traités du Talmud |

| 7 | On trouve aussi dans la gueniza des documents listant les captifs, la somme exigée pour leur libération et les sommes récoltées par la communauté de Fostat. |