Après avoir publié, il y a un mois, les bonnes feuilles de Motl en Amérique, Mitchell Abidor revient dans son texte sur cet extraordinaire conte de l’immigration juive aux États-Unis. Mêlant la mémoire de sa famille au récit de Sholem-Aleikhem, Abidor évoque le périple jusqu’à la « Terre promise », le dépaysement des nouveaux arrivants et leur acculturation à la société américaine. Surtout, il rend hommage à l’optimisme à toute épreuve de ces juifs qui avaient quitté « Pogromlande ».

J’ai souvent béni le jour — le 12 décembre 1909 — où mon grand-père, qui s’appelait alors Leib, et qui deviendra plus tard Louis Abidor, a débarqué à Ellis Island, après avoir quitté à jamais sa Russie natale. Après avoir subi les aléas et les restrictions imposés aux Juifs sous le tsar, ma famille n’a plus couru le moindre danger au cours des 114 années ayant suivi son arrivée en Amérique. Elle s’est agrandie et a enregistré des succès, mais aussi quelques échecs. Jamais sa judéité ne l’a désignée comme cible. Le XXe siècle fut une période propice pour nous et pour les Juifs du pays en général. En fait, tous les siècles ont été fastes pour nos compatriotes juifs aux États-Unis, un pays que je considère comme la véritable Terre promise. En secouant les poussières de l’Ancien Monde, nous nous sommes donné les moyens de vivre pleinement et sans entraves, exactement comme la première génération de ma famille l’avait espéré. Mes grands-parents n’ont jamais parlé de leur vie à l’époque de la Zone de Résidence : cette existence s’était volatilisée pour ne plus constituer qu’un vague souvenir qu’ils n’évoquaient jamais. Ils étaient américains et je le suis aussi. C’est ma grand-mère qui a le mieux exprimé cette évidence. Lorsque, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j’ai annoncé que je partais pour Israël, elle a secoué la tête et m’a dit, avec un accent yiddish prononcé : « Mitchell, tu es un Américain ». Elle avait raison.

Le grand barde de la génération d’immigrants à laquelle appartenaient mes grands-parents était Sholem-Aleikhem, chroniqueur de la vie du shtetl et inspirateur du Violon sur le toit, un spectacle qui a permis de redonner vie (musicalement et chorégraphiquement) à un monde auquel ces personnes avaient si facilement renoncé. Les immigrants communiquaient rarement des informations sur leur passé, et leurs enfants — la génération de mes parents — ne leur posaient jamais de questions à ce propos, occupés qu’ils étaient à devenir des Américains. Aleikhem, qui s’est lui-même installé en Amérique où il est mort en 1916, aussi prolifique fût-il, n’a consacré qu’un nombre relativement restreint de ses contes à la vie en Amérique. Ces récits sont désormais disponibles en français, et constituent le deuxième volume publié par L’Antilope de la série inachevée Motl, le fils du chantre. Disponibles également dans plusieurs traductions anglaises, ils constituent une source inestimable pour comprendre le processus ayant conduit les Juifs à émigrer en masse, ainsi que les embûches rencontrées en chemin. Avec son habileté et sa légèreté habituelles, Sholem-Aleikhem nous entraîne aux côtés du petit Motl, qui n’a pas encore dix ans, et de sa famille, alors qu’ils luttent dans leur Kasrilevka natale, traversent l’Europe, et l’Atlantique et finissent par s’établir dans la goldene médiné[1].

Dans les histoires de Motl, son écriture est une pure distillation de la vie quotidienne de la population juive d’Amérique. C’est une vision rassurante, qui comporte certes des déboires, mais peu de ténèbres. Sholem-Aleikhem ne ressent pas la misère que l’on retrouve dans des romans ultérieurs sur les immigrants...

La première moitié de Motl, le fils du chantre est parue en 2022 en français, et bien qu’il soit possible de lire chacun des deux volumes français séparément, il est préférable de les lire à la suite l’un de l’autre. Seule cette méthode permet de ressentir l’expérience de l’immigration dans toute son ampleur.

Dans le premier volume, le chantre, le père de Motl, est malade et la famille s’appauvrit. Il finit par mourir et la famille doit trouver un moyen de garder la tête hors de l’eau. Le frère aîné de Motl, Elyahou, achète un livre décrivant diverses méthodes pour devenir riche. Suivant scrupuleusement les instructions du livre, il cherche successivement à s’enrichir en fabriquant du kvass, en produisant de l’encre et en débarrassant maisons et commerces de la vermine. Toutes ses entreprises échouent. Pendant ce temps, le petit Motl proclame : « Je suis bien loti, je suis orphelin », car il n’est plus obligé d’aller au cheder [école juive traditionnelle]. Enfin, sur un coup de tête, la famille décide de partir pour l’Amérique. Le pourquoi de cette décision n’est pas évoqué et aucune autre destination n’est même envisagée. Il n’y a pas eu de pogrom dans leur village, mais la vie y est sans issue et l’Amérique représente la porte de sortie.

Motl en Amérique — paru en feuilleton entre 1914 et 1916 — a été la dernière œuvre de Sholem-Aleikhem : il est mort au milieu d’un mot dans le dernier récit publié. C’est la seule de ses œuvres qui se déroule en Amérique, où il s’est installé en 1914 et où il est mort et enterré. Sa popularité n’est pas seulement due au charme de ses histoires, mais aussi à l’humour qu’il insuffle dans le monde désorienté où les nouveaux immigrants sont plongés. Dans les histoires de Motl, son écriture est une pure distillation de la vie quotidienne de la population juive d’Amérique, et plus particulièrement de son plus grand bassin : le Lower East Side de New York. C’est une vision rassurante, qui comporte certes des déboires, mais peu de ténèbres. Sholem-Aleikhem ne ressent pas la misère que l’on retrouve dans des romans ultérieurs sur les immigrants, comme Juifs sans argent de Mike Gild ou Appelle ça sommeil d’Henry Roth. Il brosse un tableau réconfortant d’un quartier qui, au début du XXe siècle, avait une densité de population aussi élevée que celle de Calcutta. Il convient de noter qu’Aleikhem n’a jamais vécu lui-même dans cette partie de la ville, préférant séjourner d’abord à Harlem, puis dans le Bronx. Les pires événements ont parfois un effet positif dans la mesure où les Juifs d’Aleikhem se trouvent désormais en un lieu où ils peuvent se sentir heureux et en sécurité. Ils sont en Amérique. Mais la route n’est pas facile.

Une grande partie du récit du voyage de Motl en Amérique est consacrée à son périple à travers l’Europe au départ de Kasrilevka. Lorsque nous nous représentons le voyage des immigrants, nous pensons qu’ils ont quitté leur village, ont embarqué sur un bateau, sont arrivés à Ellis Island et ont commencé leur nouvelle vie. Rien n’est plus faux.

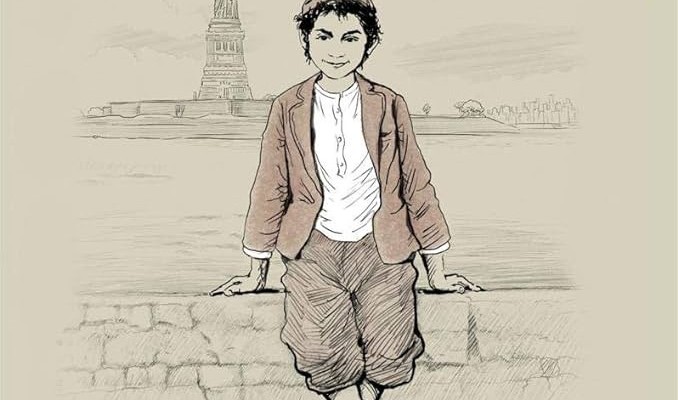

Sholem-Aleikhem ne nous épargne pas le récit des vicissitudes du voyage, lequel clôt le premier volume. Lorsque j’ai interrogé mes grands-parents sur leur voyage en Amérique, tout ce qu’on m’a dit, c’est qu’il faisait nuit noire lorsque ma grand-mère a quitté son shtetl (dont elle n’a jamais donné le nom) situé dans le gouvernorat de Minsk. Et pourtant, ils ont dû parcourir les milliers de kilomètres qui séparent la Russie de New York. Aleikhem comble ce vide dans la vie des immigrants en mettant l’accent sur la promiscuité dans l’entrepont, puis sur la vue de la Statue de la Liberté dans le port de New York. Ces pages sont peut-être d’ailleurs les plus sombres du livre.

Aleikhem a écrit pour un public qui ne connaît que trop bien la réalité de l’immigration ; c’est pourquoi Ellis Island, idéalisée aujourd’hui comme la porte d’entrée de l’Amérique, est décrite telle que la percevaient les immigrants, c’est-à-dire comme un lieu à redouter.

Motl, sa famille et leurs compagnons doivent d’abord franchir la frontière russe, sans aucun papier. Ils passent ensuite par Brod, Cracovie, Lemberg, Vienne, Anvers et Londres, perdant en chemin leur bien le plus précieux, à savoir une literie (un objet dont la mère de Motl a entendu dire qu’il était introuvable en Amérique). Ils doivent affronter des passeurs sans scrupules, mais surtout l’indifférence, voire l’hostilité, des diverses agences d’aide aux immigrants juifs disséminées le long de leur périple et dont le personnel est composé de coreligionnaires. La solidarité est rare sur le chemin de l’Amérique. La dernière étape, le voyage à bord du Prince Albert, est un véritable enfer. Mais l’Amérique se profile enfin devant eux. « Bonjour à toi, Colomb. Nous te saluons terre de liberté ! Oh, terre d’or, terre heureuse », s’écrie Pinyè, l’ami de la famille.

Aleikhem a écrit pour un public qui ne connaît que trop bien la réalité de l’immigration ; c’est pourquoi Ellis Island, idéalisée aujourd’hui comme la porte d’entrée de l’Amérique, est décrite telle que la percevaient les immigrants, c’est-à-dire comme un lieu à redouter. Certes, les nouveaux arrivants recevaient quelque chose à boire et à manger, mais c’est sur cette île que leur destin allait se jouer. Ils risquaient fort en effet de se faire refouler par les autorités. Pendant le voyage à travers l’Europe, on avait conseillé à la mère de Motl de ne pas pleurer, car cela lui aurait conféré l’aspect d’une personne atteinte du trachome, l’une des maladies entraînant automatiquement le refoulement en Europe. Deux étrangers avaient même été poussés à se marier pour accroître leurs chances d’être admis. En définitive, nos héros sont autorisés à entrer et rejoints par Mendl, un enfant séparé de ses parents pendant le périple à travers l’Europe. Ils sont enfin arrivés.

Le New York d’antan n’était pas moins bruyant que celui d’aujourd’hui, un endroit bruyant : « Boum badaboum ! Tac-tac-tac ! Crac ! Dzin-dzin-dzin-ding-ding-dong ! Oh là là ! Tut-tut-tut-tut-tut ! Ouuuf ! Aï-aï-aï-aï-aï ! Et de nouveau boum badaboum ! Tac-tac-tac ! ». Le monde devient étrange, c’est un gehennom [enfer] habité par des êtres étranges. Dans des termes qui illustrent la méconnaissance du monde de son personnage, mais aussi une écriture qui marque un passé où la negrophobie était la norme, Aleikhem décrit l’étonnement de Motl alors qu’il se retrouve un jour assis « entre deux goys, noirs tous les deux. Un homme et une femme. Des créatures massives. Lèvres énormes. Grandes dents blanches, ongles blancs. Ils sont là à mâcher quelque chose, ils ruminent comme des bœufs ». Le bruit, les Noirs et le chewing-gum sont les premières découvertes de Motl. Bienvenue en Amérique.

Peu d’immigrants d’Europe de l’Est parlent anglais, mais cette langue s’insinue dans leur yiddish, et la traduction de Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg incorpore habilement une translittération phonétique du nouveau lexique qui se glisse dans le vocabulaire des immigrés : Motl travaille dans un grosseri store comme délivère boille, aidant les costomeurs en grimpant avec leurs paquets jusqu’au tope flore. Les traductrices ont sagement laissé le mot « goy » en yiddish alors que, dans son excellente traduction anglaise pour les éditions Penguin, Alice Shverin a choisi de les appeler « Gentils », privant l’adjectif de toute sa saveur. D’une certaine manière, les traducteurs français ont la tâche la plus facile, car injecter de l’anglais translittéré dans un texte français est une tâche aisée alors qu’insérer de l’anglais dans de l’anglais est infiniment plus difficile.

Nous sommes censés nous moquer de l’ami de la famille Pinye, qui ne cesse de faire l’éloge de l’Amérique, de Christophe Colomb, de Washington et de Lincoln. Mais au fond, Sholem-Aleikhem partage le même sentiment.

La famille de Motl subit toute la gamme des expériences liées au statut d’immigré à New York. Ils doivent partager un appartement — disposant de l’eau courante chaude et froide — avec une autre famille ; les hommes trouvent des emplois et les perdent ; ils apprennent de nouveaux métiers, car « en Amérique, rien d’impossible à l’être humain. En Amérique, tout s’apprend ». L’exploitation est le lot de l’homme qui travaille : quelques minutes de retard au boulot suffisent à perdre une demi-journée de salaire. Un syndicat se forme, une grève est déclenchée. Les employeurs tiennent bon et les travailleurs sont licenciés. Les immigrants apprennent que l’Amérique est peut-être meilleure, mais qu’elle n’est pas parfaite.

Et pourtant, comment pourraient-ils se plaindre ? Ils apprennent qu’un pogrom de trois jours a balayé Kasrilevka de la carte et qu’en peu de temps la Kasrilevka juive s’est reconstituée dans le Lower East Side. Même leur ancien rabbin vit désormais à Manhattan. Le Nouveau Monde est la nouvelle maison de leur Ancien Monde, mais en mieux.

Sholem-Aleikhem est souvent décrit comme le Mark Twain juif, mais ce n’est pas tout à fait vrai, en particulier dans le cas de Motl le fils du chantre. Twain est un écrivain qui observe l’hypocrisie et la laideur de la vie, que ses livres se déroulent dans le Missouri ou dans un passé lointain. Ses ouvrages, même s’ils sont souvent destinés à provoquer le rire, ne sont pas des œuvres réconfortantes. Motl en Amérique, quant à lui, est un livre optimiste, même lorsqu’il décrit les aspects négatifs de l’existence.

En Russie, les projets du frère de Motl ont tous échoué ; en Amérique, les personnages centraux, surmontant les échecs, sont en mesure d’acheter un stand de confiserie, puis, avec les revenus qu’ils en tirent, d’acheter une véritable confiserie, un endroit représentant le cœur battant de presque tous les quartiers de New York au début du XXe siècle. Nous sommes censés nous moquer de l’ami de la famille Pinye, qui ne cesse de faire l’éloge de l’Amérique, de Christophe Colomb, de Washington et de Lincoln. Mais au fond, Sholem-Aleikhem partage le même sentiment.

Aleikhem, s’il n’était pas un alrightnik [un nouveau riche], une figure de dérision dans les livres et les films yiddish, n’en restait pas moins un défenseur à la fois du pays et de la société juive locale. Les personnages tombent parfois, mais se relèvent toujours. Il y a constamment quelque chose de bon qui les attend au détour d’un virage. Comme le dit Pinyè : « Choure que ça va, quand je me souviens que je suis en Amérique et pas au Pogromlande ».

Mais il y a un prix à payer. Alors qu’ils se promènent dans les rues du Lower East Side, Motl et Mendl tombent sur Big Motl, un autre immigrant qu’ils avaient vu pour la dernière fois de l’autre côté de l’Océan. Mais ce n’est plus Motl, c’est Max. Mendel, décrète-t-il, est désormais Mike, et Motl, le fils du chantre, deviendra bientôt lui aussi un Max. C’est ainsi que l’ancienne identité disparaît. Mon grand-père Leib a vécu les cinquante-six dernières années de sa vie sous le nom de Louis. Un petit prix à payer, en fin de compte.

Nous ne savons pas comment Sholem-Aleikhem aurait terminé les histoires de Motl. Mais nous savons ce qu’il est advenu de la communauté dont il a fait brièvement partie. Bientôt, la langue maternelle, entrecoupée d’anglais, deviendra un outil de communication accessoire. Les enfants de Motl — je veux dire Max — ne la parleront presque plus. Et les petits-enfants de Max la considéreront comme un objet exotique. Ils quitteront les bidonvilles de Manhattan, de Brooklyn et du Bronx pour s’installer dans les banlieues. Et le doux optimisme de Sholem-Aleikhem sera remplacé par les voix acerbes de Philip Roth, Saul Bellow et Bernard Malamud.

Mitchel Abidor

Notes

| 1 | Expression yiddish signifiant « le pays en or » et par extension « le pays de cocagne » ou « la Terre promise », à savoir les États-Unis. |