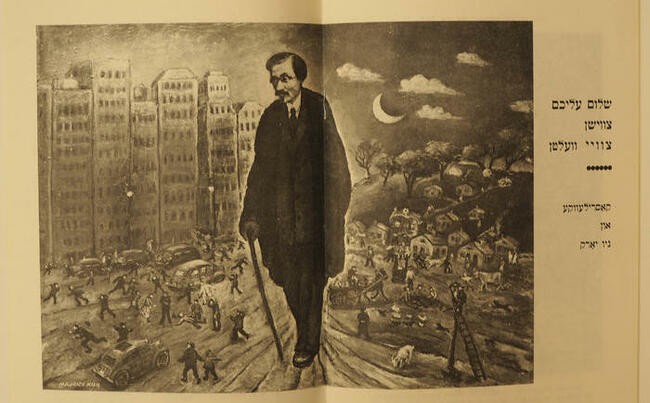

Nous avons, en mars 2022, publié des bonnes feuilles de la nouvelle traduction en français de Motl, fils du chantre de Sholem-Aleikhem. La suite – Motl en Amérique – est désormais disponible, grâce aux traductrices Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg et aux éditions de l’Antilope. Le grand conteur yiddish y raconte l’arrivée du paquebot le Prince Albert à New York, l’appréhension et l’espoir des émigrants, le passage par Ellis Island de Motl et sa famille, les premiers pas dans les strites de New York et leur nouvel exil…

Mazl tov, nous sommes enfin en Amérique !

A

Nous méritons bien un mazl tov, nous sommes enfin en Amérique ! Du moins, c’est ce qu’on nous a dit. Mais l’Amérique, nous ne l’avons toujours pas vue, pour le moment nous sommes encore à Casse-la- Gardienne[1]. C’est-à-dire qu’avant on l’appelait comme ça. Aujourd’hui on ne l’appelle plus Casse-la-Gardienne mais Elie’s Aillelande. Pourquoi ce nom ? « Parce que dans le temps, ce petit bout de terre appartenait à un certain Elie, dont le cerveau ne connaissait pas d’embellie. » C’est ce qu’affirme notre ami Pinyè, pour rimailler comme à son habitude.

Pinyè est terriblement fâché contre Elie’s Aillelande parce qu’on y retient les émigrants pauvres alors que les riches on les laisse partir dès la descente du bateau. Ça, c’est digne de ces bandits de Ruskoffs, il dit, pas d’un pays libre comme l’Amérique. Ici les gens doivent tous être égaux. Pas de riche, pas de pauvre qui tienne. Et il y va d’un torrent de noms : « Colomb, Shakespeare, Buckle, Civilisation. » Il a l’intention d’écrire un poème sur eux, il va bien les assaisonner, le diable les emporte ! Mais il n’a ni encre ni plume ni le moindre bout de papier.

Mon frère Elyè lui dit que si le pays ne lui plaît pas, il a le choix, il peut repartir. Vous vous en souvenez sûrement, ces deux-là, Pinyè et Elyè, sont rarement d’accord, quoi que l’un dise, l’autre soutient le contraire. « L’été et l’hiver », les surnomme Brokhè, la femme de mon frère Elyè, qui se prend un savon de son mari. Lui l’appelle bêtasse, pauvre dinde et autres noms du même genre qu’il vaut mieux ne pas répéter. Maman s’en mêle, elle dit à sa bru que quand les chats se bagarrent, les hommes devraient éviter de se mettre au milieu, s’ils ne veulent pas attraper un coup de griffe…

B

Ce que nous fabriquons à Elie’s Aillelande ? Nous attendons que des connaissances ou des proches viennent de la ville remplir un papier pour nous permettre de sortir. Encore que des papiers comme ça, on nous en a déjà fait je ne sais combien. On nous a écrit, on nous a décrits, on nous a inscrits, avant la montée, sur le bateau, à la descente du bateau, et à chaque fois la même comédie : qui sommes-nous ? où allons-nous ? qui avons-nous en Amérique ?

Nous leur racontons : il y avait un homme, Peyssi le chantre – il est mort. Il a laissé une veuve – maman. Elle a un fils qui s’appelle Elyè. Lui-même a une femme qui s’appelle Brokhè. Il a aussi un ami qui s’appelle Pinyè. Lui a une femme qui s’appelle Taybl. Moi je suis le benjamin et je m’appelle Motl. Et voici mon copain – Mendl. Comme il est haut sur pattes, Brokhè l’a surnommé Poulain.

Qui nous avons en Amérique ? Nous connaissons l’Amérique entière, tous les Juifs sont nos amis. Primo, Moyshè le relieur, sa femme Pessyè la grosse – une voisine à nous – et leur ribambelle d’enfants. Chacun a un nom et un surnom. Nous les énumérons sur les doigts de la main : « Pinyè Billot, Velvl Matou, Mendl Cigogne, Haïm Bison, Faytl Areu-areu, et Hershl avec sa bosse au front, qu’on appelle Vashti… »

On nous coupe en plein milieu : « Assez, assez de marmaille ! on nous dit. Des adultes ! Donnez-nous des adultes ! » Alors nous leur donnons des noms d’adultes :

« Yoyne le boulanger, un soupe au lait, et d’un. Sa femme Rivelè la boulangère, une bonne femme en pèlerine à col de fourrure, et de deux. Enfin, elle avait une pèlerine mais on la lui a volée à la frontière. » Au mot « frontière », maman se souvient des affaires qu’on nous a volées à nous aussi là-bas, elle demande, on ne sait jamais, peut-être est-il possible de les lui récupérer – et elle se met à pleurer. Elyè lui tombe dessus parce qu’elle pleure. Elle proteste qu’elle est en Amérique, à présent, elle n’a plus peur pour ses yeux. Elle a le droit de pleurer, elle dit, autant qu’elle voudra.

C

Comment on l’a laissée passer avec ses yeux, c’est vraiment un grand miracle. Et avoir survécu à la traversée, ce n’est pas aussi un prodige ? Combien de fois nous avons vu de nos yeux vu l’ange de la Mort, cru notre dernière heure arrivée ! Combien de fois nous avons dit adieu à la vie !

Au début, quand nous sommes montés sur le Prince Albert, tout allait pour le mieux. Mon copain Mendl et moi avons arpenté le bateau de long en large. Personne n’était aussi content que nous. Jamais nous n’avions eu pareil logement. Une maison d’eau. Une maison de trois étages sur l’eau. Je vous l’ai déjà décrite dans les moindres détails, un jour. Rendez-vous compte : vous êtes assis dans votre cabine, apparemment, ou bien vous vous promenez mains dans les poches et… vous voyagez ! Vous mangez et… vous voyagez ! Vous buvez et… vous voyagez ! Vous dormez et… vous voyagez ! Et puis tous ces gens que vous pouvez observer ! Plein de monde ! Une ville entière qui voyage avec vous. Et comme ils sont sur le même bateau et vont au même endroit que vous – l’Amérique – vous faites connaissance avec tous et tous font votre connaissance, vous apprenez plus de choses en un jour qu’en un an ailleurs.

D

Oh là là, le nombre de femmes avec qui maman, ma belle-sœur Brokhè et Taybl, la femme de Pinyè, ont fait connaissance ! Mais ce n’est rien à côté des rencontres que mon frère Elyè et son ami Pinyè ont faites chez les hommes. On avait beau parler et parler, on n’en avait jamais fini. Les femmes discutaient plutôt de choses domestiques, cuisine, garde-manger, linge propre, linge sale, literie, chaussettes, taies d’oreiller, pèlerines à col de fourrure. Les hommes, eux, parlaient Amérique, gagne-pain, Colomb, persécutions, pogroms.

Les persécutions et les pogroms, ils ne peuvent pas s’en passer. Moi, je vous l’ai dit depuis longtemps, je déteste ça. Dès qu’on y vient, je m’en vais. J’attrape mon copain Mendl par la main et nous partons nous promener dans les rues du Prince Albert.

E

Le Prince Albert est vraiment grand. Et beau. Escaliers en pierres. Rampes en cuivre. Rien que du solide où qu’on se tourne. Et puis ces « gens ». Ceux qui servent, je veux dire. On les appelle stiouardes et neurses. Et puis les matelots – de vrais diables. Ils courent dans tous les sens. Mendl et moi nous les envions. Nous nous le promettons, quand nous serons grands, nous nous enrôlerons comme matelots.

Le Prince Albert n’a qu’un défaut : on ne nous laisse pas aller partout. Dès que nous voulons jeter un œil au-delà de l’entrepont où nous logeons, on nous chasse. Les matelots, justement, ils sont vraiment méchants. Et les passagers des classes supérieures aussi, ils sont méchants. Sinon, ils interdiraient aux matelots de nous chasser. Qu’est-ce qu’on va leur faire ? Les mordre ? Mon copain Mendl n’est carrément pas content. Il ne comprend pas pourquoi il faut des classes. Il dit qu’en Amérique il n’y a pas de classes. Si je ne le crois pas, je n’ai qu’à demander à mon frère Elyè. Mais mon frère déteste qu’on lui pose des questions inutiles. Je vais plutôt demander à notre ami Pinyè.

Pinyè, lui, adore parler de ce genre de choses, justement. Il peut vous bombarder de discours. Amorcez-le d’un seul mot et il est remonté comme une pendule. Il ne se tait pas tant que le ressort n’est pas entièrement déroulé.

F

J’ai mis la main sur Pinyè alors qu’il était assis sur le pont. Il avait le nez dans un livre. Comme il a la vue basse, il ne lit pas avec les yeux mais avec le bout de son nez. Je me suis approché.

Reb Pinyè, je voudrais vous demander quelque chose. Pinyè a levé le nez de son livre :

Questu veux, minus ?

Par minus, il veut dire petiot.

C’est comme ça qu’il m’appelle quand il est de bonne humeur. De bonne humeur, il l’est presque toujours. Même quand il se dispute avec mon frère Elyè. Et même quand sa Taybl boude.

Alors je lui raconte ci et ça, est-ce que c’est vrai, ce qu’on dit, en Amérique il n’y a pas de classes ?

Vous auriez dû voir Pinyè s’échauffer, s’allumer, discourir, décortiquer, postillonner, lancer à tout-va les grands mots enflammés. L’Amérique, c’est le seul pays, il dit, de vraie liberté, de vraie égalité. En Amérique, il dit, tu peux être assis là, oui là, et à côté de toi il y a le prézidinte, un peu plus loin, il y a un mendiant, un clochard, un rien-du-tout, et encore un peu plus loin, il y a un comte, une huile, un millionnaire ! Civilisation ! Progrès ! Colomb !

C’est là que Pinyè se met à déverser ses plus beaux mots. Mais un émigrant s’en mêle, que nous ne connaissons ni d’Eve ni d’Adam.

– Si c’est le pays du bonheur que vous dites, où tous les gens sont égaux, d’où vient qu’il y a des clochards et des comtes, des mendiants et des huiles ? De deux choses l’une…

Nous laissons Pinyè avec le type et d’autres Juifs à leur dispute – du moment que nous avons obtenu satisfaction : en Amérique, il n’y a pas de classes. Donc Mendl avait raison. Il affirme que les classes, il faut les détester. Autrement dit, les passagers des classes supérieures, on doit les détester. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Qu’est-ce que j’ai contre eux ?

Mendl peste : « Qu’est-ce qu’ils ont à s’enfermer entre eux en première et deuxième classes au milieu de tous ces miroirs ? Ça les défriserait, ces grands seigneurs d’être avec nous, ici, sur l’entrepont ? Nous ne sommes donc pas des êtres humains, comme eux ? Notre Dieu n’est-il pas le même ? »

Mais il a eu sa revanche sur eux. Une nuit, les aristocrates de première et deuxième classes sont descendus chez nous, en troisième, et sont devenus nos égaux.

C’était le soir de Yom Kippour, au moment de Kol nidrè.

G

Comme le Prince Albert a pris la mer aux Jours redoutables, nous avons dû célébrer Yom Kippour à bord. La veille, pour le repas d’avant le jeûne, nous avons mangé des pommes de terre rôties, des peteilletesses on les appelle ici. Comme il n’y a pas de cuisine casher sur le Prince Albert, nous vivons uniquement de peteilletesses. Du pain, on nous en donne tant qu’on veut. Et puis du thé et du sucre tous les jours. Ce n’est pas si mal. On vivrait très bien comme ça à longueur d’année. Mais Brokhè, la femme de mon frère Elyè, dit que les pommes de terre font gonfler le ventre. Non mais, ce qu’elle peut raconter ! Est-ce qu’il existe une chose qui lui plaise ? Elle vous trouve des défauts à tout.

Par exemple, elle n’aime pas le Prince Albert parce qu’il se traîne. Où a-t-on déjà entendu qu’un voyage doit durer dix jours ? On lui répond que ce n’est pas la faute du bateau, mais celle de l’océan. Notre ami Pinyè entreprend de lui faire comprendre que la mer est trois fois plus étendue que la terre ferme. Mon frère Elyè corrige, pas trois fois, deux. On dira ce qu’on voudra, la géographie, c’est lui qui la connaît le mieux. Dans le monde, il dit, il y a deux tiers d’eau et un tiers au sec. Donc si l’on compte bien, la mer est deux fois plus grande que la terre ferme. Pinyè dit :

« Non, trois fois ! » Elyè dit : « Non, deux fois ! » « Trois fois ! » « Deux fois ! » On se dispute et on se réconcilie vite.

H

Qui conduira la prière ? Qui chantera le Kol nidrè ? Mon frère Elyè, bien sûr. Certes il n’a jamais été chantre. Mais son père l’était, et un fameux. Il a une belle voix. Il sait les prières. Que faut-il de plus ? Et puis notre ami Pinyè a même manœuvré pour qu’on vienne supplier mon frère de chanter le Kol nidrè. Il a fait courir le bruit sur tout le bateau, glissé à l’oreille de chacun que le jeune homme, là-bas, à la barbiche rousse (Elyè), est un chanteur formidable. Sa façon de prier – oh là là ! Surtout si son petit frère, le minus que vous voyez (c’est de moi qu’on parle), l’accompagne de sa soprano, nous aurons un Yom Kippour qu’on nous enviera sur terre comme au ciel !

Elyè a eu beau implorer qu’on le laisse tranquille, jurer que de sa vie entière il n’avait jamais conduit les prières aux Jours redoutables, rien n’y a fait. On l’a presque traîné de force au pupitre (une petite table ronde, en fait, recouverte d’un linge blanc) et moi, Pinyè m’a attrapé par l’oreille : « Allez, minus, au travail ! »

Et nous avons régalé les passagers d’un de ces Kol nidrè, ils s’en souviendront, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants après eux.

I

Pas tant du Kol nidrè que du crescendo des cris sur « que monte notre prière ». Et pas tant des cris que des pleurs versés par les femmes et les hommes. D’abord on s’est contenté de gémir, soupirer, se moucher. Puis on s’est essuyé les yeux, ensuite on a pleuré en silence. Et de plus en plus haut, clameurs, piaillements, pâmoisons. On se souvenait que juste un an auparavant, chacun était chez soi au vieux pays. Dans sa synagogue. À sa place habituelle. À son pupitre, avec son livre de prières. Écoutant son chantre. Ses chers petits choristes. À présent, on est sans feu ni lieu, chassé, poussé, tels des moutons vers l’abattage, tête contre tête. Sans pouvoir reprendre souffle. Vous le comprenez, même les passagers des classes supérieures en grande toilette, haut-de-forme luisant sur la tête, ne pouvaient se retenir, ils s’épongeaient la sueur, soi-disant, avec leurs mouchoirs de soie. Mais moi, j’ai bien vu les larmes dans leurs yeux. Leur tristesse était si grande que même les stiouardes et les matelots se tenaient respectueuse- ment à l’écart et regardaient ces Juifs enroulés dans leurs châles de prière blancs, en chaussettes, se balancer, pleurer, se lamenter – le cœur très lourd, visible- ment. Mon frère Elyè s’est mis à chanter avec ardeur. Et moi je l’accompagnais. Dans un coin, parmi les femmes, ma mère, son fichu en soie des jours de fête sur les cheveux, son rituel à la main, baigne à son aise dans les larmes.

Aujourd’hui, maman a la vie belle. C’est son jour à elle.

J

Le lendemain, nous nous sommes levés un peu plus tôt pour aller chanter Adoyn-oylem à notre bonne vieille mode. Mais rien à faire. Impossible non seulement de prier mais même de tenir sur nos jambes. D’atteindre le pupitre. C’était les ténèbres de la fin. On se voit à peine les uns les autres. La vie nous dégoûte. Ça va mal, mal à en mourir. Oui, nous mourons.

Que s’est-il passé ? À présent je suis fatigué, je laisse la suite pour demain.

Sholem-Aleikhem

Traduit du yiddish par Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg