Figure majeure du débat intellectuel mondial, Jürgen Habermas est l’auteur d’une œuvre philosophique monumentale qui peut se lire comme le support théorique de l’idéal politique européen depuis la Seconde Guerre Mondiale. La conscience du crime allemand et l’apport juif à la philosophie européenne sur sa longue histoire occupent une place fondamentale dans cette pensée. C’est ce qu’entend montrer ce texte du philosophe Bruno Karsenti conçu comme un hommage. Un hommage qui entend également marquer ce que l’esprit européen tel que le prolonge l’œuvre d’Habermas peut encore, dans l’autre sens, apporter aux juifs d’aujourd’hui.

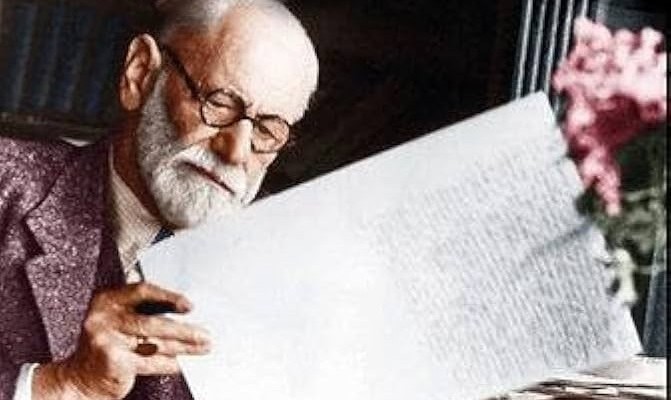

Le 18 juin 2023, Habermas a fêté ses 94 ans. Vient de paraître en français son dernier opus de 2019, monument impressionnant qui n’a rien d’un mausolée. Il se présente comme Une [autre] histoire de la philosophie[1], Auch eine Geschichte der Philosophie, selon une formule difficilement traduisible qui renvoie allusivement à l’Auch eine Philosophie der Geschichte de Herder écrite à la fin du XVIIIème siècle. L’intention lui est en effet apparentée : il s’agit de relancer au présent la philosophie moderne – « post-métaphysique », comme la qualifie l’auteur – en la resserrant progressivement dans son vrai sillon, un sillon dont les Lumières allemandes ont les premières pris la mesure. Le geste est comme un replacement, le choix d’un angle et le frayage réitéré d’un chemin, depuis le présent jusqu’au passé, et retour – le retour prenant pratiquement tout l’espace, mais comme l’action d’un passé qui n’est pas n’importe quel passé, puisqu’il est celui qui vient vers nous, celui qui nous meut intérieurement. Ainsi, la philosophie est ramenée au sens qu’elle doit avoir à nos yeux : elle est remise sur ses rails de sorte à lui réassurer, à l’aide d’une généalogie déterminée, son axe directionnel.

Cette généalogie remonte à la Bible et à la philosophie grecque, passe par la philosophie médiévale, la Réforme, l’âge classique, l’idéalisme allemand, les jeunes hégéliens, le marxisme et le pragmatisme. Il n’est évidemment pas question de reprendre ici ce long parcours, impossible à résumer d’un trait, même en l’épurant à l’extrême. En revanche, on voudrait honorer son auteur, sans conteste l’un des plus grands philosophes de l’après-guerre. On voudrait célébrer à notre manière son anniversaire, nous réjouissant au passage que l’on puisse toujours compter sur lui pour nous accompagner dans les défis qui sont les nôtres, qu’ils soient pratiques ou théoriques.

Mais on voudrait l’honorer justement de notre point de vue, orienté lui-aussi. Ce point de vue est celui des juifs européens et de leur défi propre, au moment précis où les deux pans de leur identité courent le risque de s’écarteler sous la pression des événements, et où ils se voient contraints de réagir en les réajustant l’un à l’autre. Il s’ancre dans une revue juive née de cette réaction, la revue K., animée par des intellectuels formés à plusieurs périodes et dans plusieurs lieux d’Europe, qui tous sont nés et ont grandi avec en toile de fond le déploiement magistral de l’œuvre de Habermas. Ils s’y sont rapportés diversement au fil des années, sans jamais se départir de leur admiration, mais aussi sans cesser de percevoir plus ou moins confusément ce qui a d’emblée distingué Habermas dans la cohorte des philosophes allemands de l’après-shoah: une conscience aiguë du crime allemand – que l’on pense à sa colère salutaire dans die Zeit en 1986, déclenchement de la querelle des historiens allemands dont Julia Christ a montré toute la portée dans K. – doublée d’une conscience tout aussi aiguë de l’héritage juif de la pensée allemande. Héritage d’une densité et d’une nature jamais réellement analysées cependant, grevé pour cette raison d’ombres persistantes. Bref, l’hommage que l’on voudrait rendre ici à Habermas consiste à le reconduire à la question juive telle qu’elle se pose aujourd’hui en Europe ou depuis l’Europe, une question qu’il a eu le mérite singulier, à un stade précoce de son œuvre, de se poser à lui-même en tant que philosophe allemand, et dont on se demande comment, désormais, elle pourrait être reformulée à l’adresse des Européens visiblement embarrassés par leur mémoire, si tant est qu’elle les concerne encore.

Partons de ce rappel : la philosophie allemande, avec Habermas, a pu renaître après-guerre comme il était impensable que ce fût le cas. Il fut celui qui a ouvert une voie inespérée à ce que Karl Jaspers, dès 1945, appelait le Miteinanderreden : le « dialogue » ou la « communication » qu’il fallait reconstruire après la Shoah, sans détourner les yeux, mais au contraire en l’obligeant à sonder la « culpabilité allemande », Die Schuldfrage.

Cette reconstruction par la culpabilité devait commencer par l’Allemagne, et donc par le fait que les Allemands parviennent à dialoguer entre eux à propos de leur culpabilité. Culpabilité qui était bien celle de tous les Allemands, c’est-à-dire de tous en tant qu’Allemands, puisqu’elle entachait la conscience même de ceux, minoritaires, qui n’avaient pas été nazis, voire s’étaient opposés au nazisme. L’auto-analyse rayonnait depuis ce centre dans l’Europe entière. A travers elle, il en allait de la possibilité de donner à l’Europe un nouveau souffle, attestant sa capacité à se faire vectrice d’un universalisme où figurait au premier chef la protection des minorités et le rejet absolu des discriminations et des persécutions, qu’elles émanent des forces sociales toujours prêtes à se déchaîner, ou du pouvoir d’État toujours prêt à les suivre ou à les devancer. De son statut de coupable intégral, l’Allemagne ne pouvait se relever qu’en faisant de sa culpabilité son ressort essentiel, et en le convertissant en tâche civilisationnelle, c’est-à-dire en se projetant à l’avant-garde de la nouvelle Europe comme terre d’élection des droits les plus consistants et les mieux garantis qui soient. Dans cette opération de conversion, qui s’est effectivement produite, la voix philosophique de Habermas a compté plus que n’importe quelle autre. Au bout du compte, c’est dans sa pensée que s’est forgé le socle le plus robuste de la « construction européenne » en tant que porteuse de l’universel. Si bien que son nom lui reste indissolublement attaché.

Lorsque l’on se porte vers les fondements de l’œuvre, il est impossible de ne pas entendre les résonances entre la relance du projet moderne à partir de la « rationalité communicationnelle » d’une part, et l’exigence allemande post-Shoah du dialogue à partir d’une réflexion sur la culpabilité collective des Allemands d’autre part. Pourtant, il est douteux que l’on ait accordé une attention suffisante à ce nœud initial. Un moment précis permet de le ressaisir. Il est resté en suspens au cours des années, et l’Histoire de la philosophie parue récemment, si riche soit-elle, n’en porte que des traces fugaces.

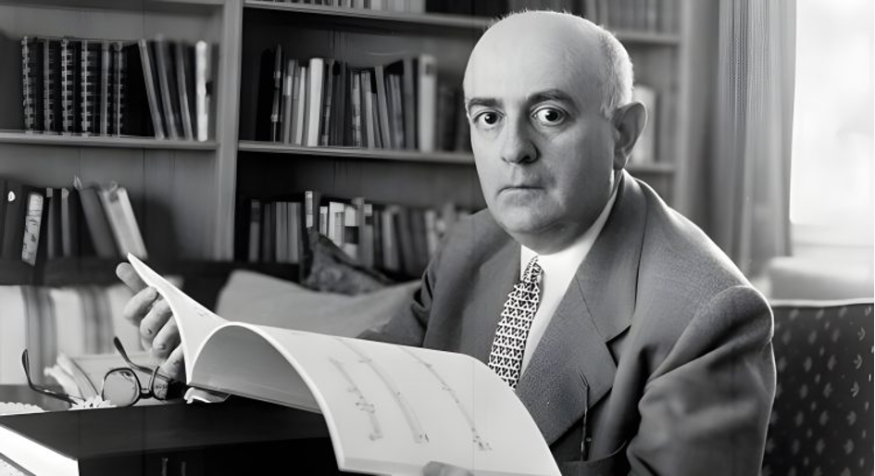

Cela s’est produit en 1961. Habermas prit à ce moment une décision grave, du genre de celles qui engagent fortement et pour longtemps : rendre l’Allemagne consciente d’elle-même sur sa dette philosophique à l’égard des juifs, ces juifs qu’elle a chassés et assassinés. Le pas procédait ainsi : colliger et sérier les apports juifs à l’idéalisme allemand, les identifier et les comprendre dans ce qu’ils ont d’irréductiblement juif, sans les dissoudre dans la marche unitaire et homogène d’une tradition de pensée qui n’aurait à se dire qu’allemande. De Mendelssohn à Bloch et Adorno, en passant par Cohen, Rosenzweig, Benjamin, Simmel, mais aussi d’autres auteurs moins connus, chaque penseur, un à un et individuellement, retrouvait sous la plume de Habermas son nom juif. Plus exactement, chacun retrouvait son nom de juif allemand, replacé au fronton de son œuvre, une œuvre chaque fois singulière et unique dont l’Allemagne philosophique, si elle veut exister encore, doit reconnaître qu’elle dépend.

Si elle en est éminemment tributaire, c’est que le tribut, selon Habermas, touche justement à ce qu’il y a de plus allemand dans l’histoire de la philosophie : à l’idéalisme, dans la forme la plus haute et la plus radicale qu’il a revêtue en cette nation de l’Europe moderne. « L’idéalisme allemand et ses penseurs juifs »[2] : tout réside dans le possessif dont le titre du texte fait sobrement état. Les penseurs juifs, en l’occurrence, ne sont pas les produits de l’idéalisme allemand, ils en sont les producteurs non reconnus. Non pas exclusifs évidemment, mais néanmoins décisifs, et décisifs en tant que juifs. Un aveu personnel, en bout de course, met le point sur le i. Habermas dit avoir hésité à faire ce geste hagiographique, craignant qu’il ne fasse qu’orner d’un motif juif l’aveu du crime, « qu’accrocher une étoile de David au massacre et à l’exil »[3]. Mais une force irrépressible, à ce moment, a eu raison de sa réticence. Car, affirme-t-il, il est clair que son intervention s’est imposée d’un point vue historique comme un acte nécessaire au sein de la génération particulière à laquelle lui-même appartient.

Un verrou générationnel devait être forcé. L’expérience était celle d’un blocage, doublé d’un silence. Et l’on comprend pourquoi. Si l’immédiat après-guerre renvoyait l’Allemagne à la centralité de la question juive dans son histoire propre, ce ne pouvait-être que comme à un passé, et pas comme à un présent. Tel fut le dilemme moral auquel la génération des penseurs formés à la philosophie dans l’après-guerre a été confrontée. Pourquoi « passé » ? Deux raisons empiriques peuvent ici être invoquées. D’une part, l’immense majorité des juifs n’étant plus là en Allemagne, il était exclu que la question juive puisse avoir un quelconque ancrage social, ce qui la nimbait d’abstraction et lui conférait une tournure théorique et irréelle dès qu’on s’aventurait à la faire émerger. Même le retour d’exil de certains philosophes juifs – parmi eux, des maîtres de Habermas, à commencer évidemment par Adorno – n’y changeait absolument rien. D’autre part, une résistance presqu’imparable s’élevait contre le simple fait de distinguer le juif du non-juif, au plan des personnes comme au plan des idées. En Allemagne, l’opération de détection était comme interdite, paraissant charrier avec elle quelque chose du crime dont elle avait été pour ainsi dire la condition technique.

Aussi l’ignorance pouvait-elle s’installer. Dans l’intranquillité, certes, mais pas moins sûrement, presque mécaniquement. Avec le recul, cette ignorance a quelque chose de sidérant. En 1961, Habermas écrit : « Bien que j’aie étudié pendant des années la philosophie, j’ai ignoré l’origine de plus de la moitié des penseurs cités ici avant d’entreprendre ce travail »[4].

Un cursus complet de philosophie pouvait normalement se dérouler sans la moindre mention de l’origine juive d’une portion considérable de la pensée allemande. Ou plutôt, il devait se dérouler en s’accompagnant de ce silence. L’ignorance était collective, léguée de professeur à élève, oscillant entre le déni et le non-savoir, maintenue tacitement par les pères et acceptée tout aussi tacitement par les fils. C’est qu’elle s’adossait aux raisons qu’on a vues : d’un côté, il n’y a pas de juifs réels, de l’autre, se demander qui est juif (ou plutôt l’était) est frappé d’interdit.

C’est là que Habermas a pris son élan : « Je considère aujourd’hui qu’une telle naïveté n’est plus convenable »[5]. « Aujourd’hui », c’est-à-dire en 1961, lorsqu’à la demande de la radio de l’Allemagne du nord, dans le cadre d’une série initiée par Tilo Koch de portraits « tirés de l’histoire intellectuelle des juifs en Allemagne », est rédigé ce texte, scrupuleux, précis, scandant le nom juif à chaque paragraphe monographique, comme un défi lancé à une ignorance dont on ne veut plus, et même que l’on rejette de toutes ses forces.

La première question que l’on se pose renvoie à cette étrange époque. Elle concerne la façon dont ce refus, cette révolte même, a progressivement grandi en Habermas, ce qui l’a causée et fait croître, au cours de la séquence 1945-1961. Là aussi, plusieurs hypothèses se présentent. On pense d’abord à l’éloignement du crime, lequel comporte différents aspects, dont le principal est sans doute qu’au début des années 60, la démographie commençait lentement à s’équilibrer entre les Allemands adultes qui en furent les acteurs et les nouveaux adultes qui n’y furent pas personnellement impliqués. On pense aussi au fait que l’analyse du crime lui-même ne s’amorçait réellement que dans ces mêmes années.

Mais sans doute faut-il considérer autre chose : le tournant qu’a représenté l’affirmation progressive d’une autre présence des juifs sur la scène, sinon allemande, du moins européenne et mondiale – une scène où les communautés juives européennes se réorganisent à l’Ouest (surtout en France), tandis que l’État d’Israël existe comme puissance politique victorieuse, protecteur définitif (tant que son existence et ses conditions d’action sont assurées) de tous les juifs de la diaspora. De ces évolutions, qui signalent un changement de l’état moral, il est certain que la résolution de 1961 porte la trace. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne fut pas explicitée à l’époque, et qu’elle ne l’a pas été non plus depuis. Or aujourd’hui, alors que la situation est en train de changer dans un tout autre sens, il se pourrait que l’explicitation importe encore plus. Surtout si, comme nous le croyons, il s’agit d’en recueillir une intention, à des fins qui ne sont plus celles de l’époque, mais qui ont trait à un autre régime d’ignorance en train de s’installer, lequel touche une fois encore, quoi que différemment, à la distension du lien entre les juifs et l’Europe.

C’est pourquoi, en cette date d’anniversaire du philosophe, on se permet d’insister. Que s’est-il passé dans le long après-guerre qui a rendu pour Habermas les juifs si présents, jusqu’à faire place au devoir de dire leur nom en les nommant juifs ? Quelque chose de ce geste vaut-il d’être repris aujourd’hui, et si oui comment ?

Ces questions ont sans doute une dimension historique et sociologique, puisque leur réponse est à chercher dans la première séquence de l’après-guerre, comprise en termes d’évolution sociale et politique où les juifs s’inscrivent et se redéfinissent comme peuple de l’après-Shoah, ce qui a un effet direct sur la reconstruction de la conscience allemande au premier chef, avant et pour indiquer sa portée plus générale pour l’Europe en reconstruction. Mais les mêmes questions sont justiciables d’un traitement philosophique, et c’est sur ce plan qu’entend se situer Habermas. Si l’on se laisse guider par le texte de 1961, on voit en effet qu’il en va du sens de l’idéalisme. C’est en se fixant ce but que le geste était accompli : afin de renouveler l’idéalisme et de lui redonner toute sa vigueur de courant moderne, le fait de nommer les juifs importe au plus haut point. Car c’est seulement ainsi que sera compris le tribut que l’Europe philosophique a contracté à l’égard de ses penseurs juifs. On en déduit que c’est donc un certain destin de l’idéalisme qui se traduit dans le choix précoce de ne plus être « naïf ». La question philosophique s’énonce donc désormais ainsi : à quelle racine spécifiquement juive puise l’idéalisme comme tel, celui qui irrigue l’esprit européen aujourd’hui comme hier, et qui est encore au principe de la pensée post-métaphysique telle qu’elle nous sert actuellement d’aiguillon ?

Habermas est revenu à quelques reprises sur ce thème. Il l’a fait notamment dans certains textes où la philosophie côtoie la théologie, comme dans sa lecture du théologien catholique Johann Baptist Metz, saluant son intransigeance face au refus de se confronter à la Shoah et au rapport aux juifs dans le christianisme contemporain. Dans cette lecture, c’est encore le legs idéaliste et rationnel du judaïsme à la pensée moderne, sur une ligne qui remonte aux prophètes d’Israël et se poursuit dans la Haskala qui est surtout pris en considération. Cette même ligne transparaît en maints endroits du dernier opus, notamment dans la façon dont la sémantique biblique est ravivée comme le point le plus reculé du nouage entre raison, foi et justice, dont on dépend encore. Au cœur de ces discussions, il en va de la manière de comprendre l’Alliance et sa permanence au travers même de la sécularisation. Cela étant, dans ces discussions, la question juive et allemande posée en 1961 n’affleure pratiquement pas – ou seulement de façon laconique, un peu mystérieuse, dans une note sur Luther, dont l’antijudaïsme est fortement souligné et condamné sans la moindre ambiguïté[6].

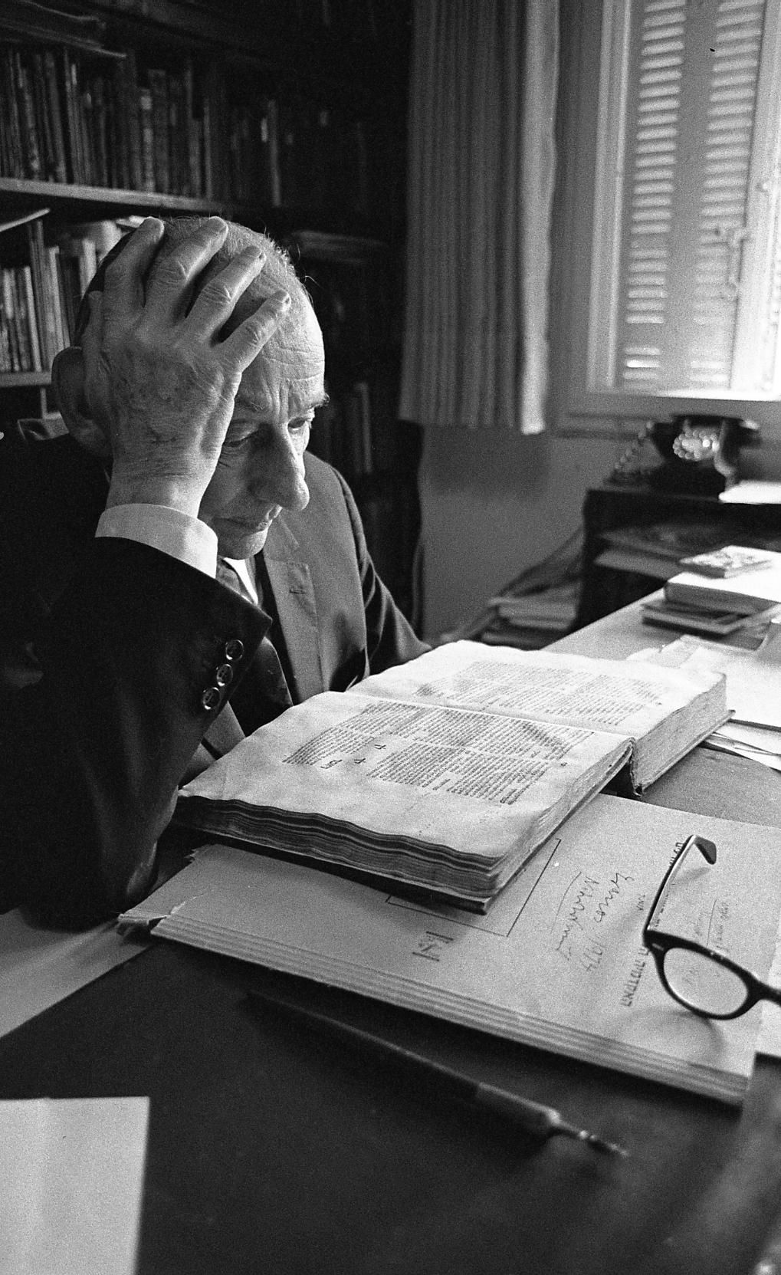

On connaît par contre un autre texte où elle est directement reprise. Pour cette raison, c’est sans doute celui-ci qui se prête pour nous le plus à une possible actualisation. Il s’agit du texte prononcé à l’ambassade d’Allemagne en Israël en 1978, en l’honneur et la présence de Gershom Scholem. Ici, ce que veut dire « idéalisme », en un sens à la fois mais irréductiblement allemand et juif, et dont l’élucidation ne devient complète qu’avec la modernité – et donc à l’épreuve de l’antisémitisme moderne grandissant qui a culminé avec la Shoah, en tant que crime allemand et européen – se dévoile un peu plus. A distance des quatre décennies qui nous séparent de ce discours, on le distingue comme une pierre d’attente pour une réflexion qu’il serait peut-être temps aujourd’hui de reprendre.

Le texte s’intitule La Torah déguisée. Habermas se rend aux arguments du célèbre réquisitoire de Scholem de 1957 sur la fausseté de la « symbiose judéo-allemande. » La cause est entendue, elle fut d’emblée un trompe-l’œil auquel seuls les juifs, illusionnés sur eux-mêmes et sur leur nationalisation allemande, ont pu croire, alors que pratiquement aucun Allemand non-juif n’en a esquissé ne serait-ce que le premier pas. Mais alors, si tel est le cas, c’est tous les noms propres du texte de 1970 qui doivent être reversés dans le trompe-l’œil, soit qu’ils en représentent comme les pièces détachées, soient qu’ils en soient les sujets hallucinés – et parfois les deux ensemble. Habermas s’incline donc : il y a là une « vérité historique », voilà qui est indéniable. Mais il laisse aussi parler sa réaction défensive à cette vérité, d’autant plus vive qu’elle traduit son lien aux penseurs juifs revenus d’exil dans l’après-guerre. Revendiquant l’avantage de voir le problème « des deux côtés » – entendons, non pas du côté juif et du côté allemand, mais du côté de ceux qui savent qu’il y a eu trompe-l’œil, et qui, dans le même temps, mesurent l’héritage juif essentiel à la pensée allemande -, Habermas peut à la fois souligner que « l’avenir de l’assimilation de l’esprit judéo-allemand appartient désormais au passé »[7], et voir en quoi cet avenir toujours déjà passé n’est précisément pas le seul. Car « l’avenir que vous représentez, Monsieur Scholem, est différent »[8].

Dans cet avenir-là, que Scholem incarne, les destins des Allemands et des juifs peuvent encore se conjuguer, sous condition qu’ils se produisent sur deux voies : d’un côté celle de l’Europe dans et pour laquelle œuvre l’Allemagne définitivement coupable, et de l’autre celle des juifs qui ont maintenant la possibilité de se projeter dans un avenir qu’ils se sont donnés eux-mêmes, à l’aide de ce lieu où vit « Monsieur Scholem » et où les paroles de Habermas résonnent au moment où il les prononce, c’est-à-dire en Israël.

Car Scholem représente un autre avenir de l’esprit judéo-allemand, et donc une autre figure, non de la synthèse, mais des cheminements liés, sur deux scènes qui ne se recouvrent pas, dont l’une a désormais le privilège de pouvoir se dire résolument juive – non-assimilée à quoi que ce soit d’autre – tandis que l’autre ne l’a plus de se dire exclusivement allemande. Telle est l’asymétrie nouvelle, qui rejette loin derrière soi l’ancienne asymétrie, celle du trompe-l’œil – avalisant sa dénonciation, mais aussi la dépassant. Comment décrire maintenant cette asymétrie de l’avenir ? Il est clair qu’elle repose à son tour sur une opération d’héritage. Il faut rejoindre ce qui fait effectivement que Scholem, c’est-à-dire son œuvre, représente bien cet autre avenir.

On en vient à ce noyau d’idéalisme spécifiquement juif sans lequel il n’y a pas d’idéalisme comme tel, allemand par-delà l’Allemagne, européen c’est-à-dire universel, et seulement en cela porteur d’avenir. Mais la tâche, Habermas ne l’ignore pas, est d’autant plus délicate qu’il n’y a pas à proprement parler de philosophie de Gershom Scholem. Hormis les « Dix propositions anhistoriques sur la Kabbale », tout chez l’historien est affaire de philologie et d’histoire, qui sont comme une armure pour avancer sur un terrain où l’hostilité à l’égard des juifs est la règle, et l’écoute l’exception. Or Habermas écoute, et même ardemment. Ce qui le rend d’abord sensible au fait que l’histoire de la mystique juive fut inspirée à Scholem par le mouvement sioniste, en tant que force vive de renaissance du peuple. De cette inspiration est tirée l’attention à une strate dont il s’est fait l’arpenteur inlassable : la mystique comme tradition souterraine qui maintient le judaïsme sous tension, une source recouverte par la trame doctrinale et dogmatique officielle, lui garantissant une durée et une efficace inouïe au travers même de l’expérience moderne – cette expérience dont le sionisme peut alors être vu comme la figure inédite, où l’archaïque affleure dans ce qui semble s’en éloigner le plus.

Ce qu’il y a de moderne dans la tradition mystique est résumé ainsi par Habermas : « Le concept mystique de tradition recouvre un concept messianique de vérité qui est en mesure de répondre à l’historicisme. »[9] A l’historicisme, c’est-à-dire à la pointe de l’esprit moderne qui, avide d’en finir avec toute vérité révélée érigée en dogme, se voue intégralement à l’histoire, relativise ses productions et renonce à l’absolu. A la dérive nihiliste et sceptique qui guette ici les modernes, le judaïsme objecte par une immunité de principe, qui n’a rien pourtant d’une rétractation dogmatique ou d’un refus. Au contraire, le concept mystique de tradition, avec l’image de la « Torah déguisée » qu’il fait surgir, où l’oral surdétermine l’écrit en le rejouant à chaque génération, et où la connaissance et la vie la plus juste dont on soit capable convergent dans une attente ininterrompue, offre une tout autre disposition au savoir moderne que celle qui a cours dans le monde non-juif. Car dans ce cas, la dimension d’historicité inhérente à ce savoir ne porte aucune dégradation. Elle est affranchie de « l’horreur qui nous saisit face à la relativisation de tout ce qui prétend à une quelconque forme de validité. »[10]

Aux yeux de Habermas, c’est sans doute dans la thèse tirée de la Kabbale lourianique, à l’aube de la modernité, de l’auto-contraction de Dieu, que ce trait s’exprime avec la plus grande netteté. Et, comme il le disait déjà dans le texte de 1961, la proposition, ou du moins ses implications, se retrouvent dans l’œuvre de Jacob Böhm à la Renaissance, racine mystique de l’idéalisme de Schelling, de Hölderlin et de Hegel, dont les liens avec la Kabbale de Luria sont désormais connus. Ici gît ce qui reste de l’esprit judéo-allemand sans trompe-l’œil, et donc de l’autre avenir auquel il est permis de songer.

Ce qui est en jeu en effet dans cette thèse de l’auto-contraction – le Zimzum – c’est le fait qu’elle puisse présenter l’auto-exil de Dieu comme constitutif du monde, et qu’il s’ensuive que le néant puisse être vu, non comme une force opposée à la création divine, mais comme son effet paradoxal, de sorte à ouvrir l’espace à une participation pleine et entière de l’action humaine à cette création même, en passant par le sens qu’elle est en mesure d’y faire exister. Pour cela, il faut que l’exil juif, en situation moderne, soit compris tout autrement que selon la vision chrétienne. Non pas comme punition et une expulsion de l’histoire pour avoir refusé la « bonne nouvelle », mais comme résistance à sa prétention que tout soit achevé, objection permanente à ce que cette « nouvelle » menace de produire, ou de commander de longue main : la perte du trésor de la modernité elle-même, à savoir l’activation de la raison sensée, la capacité à introduire dans l’histoire un sens en se plaçant à la hauteur de ce que chaque époque et chaque situation historique est en mesure de faire advenir, dans sa tension assumée en direction de la rédemption.

Appelons cela, si l’on veut, le messianisme juif. Aujourd’hui, la formule fait naître des représentations contradictoires, puisqu’elle se trouve captée par des courants politiques qui sont loin d’en résumer la signification, quand bien même ils en expriment pathologiquement l’une des virtualités. Il est frappant de voir que Habermas, lorsqu’il s’efforçait de cerner par contraste la position de Scholem, en avait d’ailleurs par avance décrit la double face. La grandeur de l’historien-philologue, disait-il, est d’avoir caractérisé la profondeur de la pensée juive (qui est aussi son legs réel à la pensée moderne), dans le fait qu’elle ne s’identifie « ni dans la figure politique d’Israël, ni avec les contenus religieux traditionnels. »[11] A fortiori, ajouterait-on aujourd’hui, lorsqu’on a affaire aux deux à la fois. Qu’il y ait là une leçon à tirer pour le sionisme actuel, sur son besoin de se reprendre dans son rapport vital à la pensée européenne – non comme à une origine qui lui serait exogène et conjoncturelle, mais comme à un terreau riche des forces authentiquement juives qui l’ont rendu possible, et qui ont fait de lui le signe éclatant de la renaissance moderne du peuple -, ce n’est pas le moindre mérite du penseur non-juif qu’est Habermas, pour nous qui le lisons, que de nous l’offrir.

C’est pourquoi nous lui devons, à notre tour, plus que des louanges, des remerciements. Mais ceux-ci se colorent dans ce cas inévitablement d’une demande : que le même geste s’accomplisse de l’autre côté – puisque, nous aussi, ici en Europe et maintenant qu’elle s’affronte à une crise tout aussi patente, crise dont le départ des juifs est depuis deux décennies l’effet direct, avons l’avantage de voir « les deux côtés. » Ce dont l’espoir émerge, c’est que se reprenne l’effort, dans les termes du présent, de formulation du legs juif à la pensée politique de l’Europe. Car en somme, si le point de contact qui demeure actif se trouve effectivement enfoui dans l’archéologie du messianisme juif, alors il vaut forcément des deux côtés, pour les juifs assurés d’avoir leur État à eux, lequel n’est pas un État théocratique mais un État laïc moderne, élevé à la plus haute exigence d’accomplir le rêve de justice qui anime la modernité, et pour les Européens dont la construction est la première au monde à avoir résolument endossé, après 1945, la mission de commander intérieurement aux États l’accomplissement d’une justice qui les porte au-delà d’eux-mêmes, qui les transforme de l’intérieur et les unit toujours plus en une entité politique et morale d’ordre supérieur.

Monsieur Habermas, à votre grand âge, vous aussi, en 2023, êtes pour nous, comme vous le disiez de Scholem en 1978, le représentant d’un autre avenir. En tout cas est-ce ainsi que les juifs européens sont enclins à vous voir, lorsqu’ils cherchent anxieusement entre les lignes ce que vous avez aujourd’hui à dire concernant leur épreuve actuelle, et ce qu’elle peut bien encore signifier pour l’avenir de tous.

Bruno Karsenti

Notes

| 1 | Jürgen Habermas, Une histoire de la philosophie, 2 volumes, Gallimard, 2019 et 2021. |

| 2 | Jürgen Habermas, « L’idéalisme allemand et ses penseurs juifs », in, id., Profils philosophiques et politiques, Gallimard (Tel), 1981, pp. 53-86. |

| 3 | Ibid. p. 82. |

| 4 | Ibid., p. 55. |

| 5 | Ibid. |

| 6 | J. Habermas, Une histoire de la philosophie, volume II, op. cit., p. 711. |

| 7 | J. Habermas, « Die verkleidete Tora. Rede zum 80. Geburtstag von Gershom Scholem », in, Merkur, Nr. 356, Januar 1978, pp. 96-104 ; p. 98 (nous traduisons). |

| 8 | ibid. |

| 9 | Ibid., p. 99 (nous traduisons). |

| 10 | Ibid., p. 100 (nous traduisons). |

| 11 | Ibid., p. 103. |