En février, nous publiions un texte de Gabriel Abensour déplorant la tiédeur du franco-judaïsme et son désarroi dû à l’oubli de ses héritages spirituels, notamment sépharades. David Haziza lui répond ici, sous la forme d’une « critique modérée et amicale ». S’il s’accorde avec le constat fait par Abensour d’une perte des forces vives du judaïsme, il ne l’explique pas par un dédain colonial pour la sépharadité, mais plutôt par une tentative de rendre le judaïsme moderne et présentable.

Désarroi. Ce mot exprime au mieux notre sentiment face au gâchis déployé par le judaïsme français de ce début de XXIe siècle. C’est même tout le mérite de Gabriel Abensour d’être allé plus loin encore, nous faisant grâce de la sempiternelle nostalgie franco-juive – celle de jours heureux qui ne furent jamais vraiment – et d’avoir suggéré qu’en fait le ver était dans le fruit.

Certes, le rayonnement international de Levinas et Derrida nous honore, comme, dans le registre des études kabbalistiques, celui de Mopsik. Quant à un Neher ou un Gross, voire un Gary ou un Albert Cohen dans le champ littéraire, si ces auteurs restent peu connus hors de France, la faute en revient à ceux qui ne les lisent pas et certainement pas à la qualité de leurs œuvres. Il n’en demeure pas moins que notre vie « communautaire » est languissante, comme l’est la formation, consistoriale, de la plupart de nos rabbins, qu’à quelques exceptions près, nul ne connaît hors de nos frontières – si tant est qu’on les connaisse à l’intérieur de celles-ci. Pour citer Abensour, il est vrai que « le seul rabbin français de ces cinquante dernières années… à avoir été traduit en anglais et en hébreu est Delphine Horvilleur », qui officie justement hors de l’institution bonapartiste, tandis qu’« aucun rabbin consistorial n’a d’écho au sein du reste du monde juif », en Europe, en Israël ou en Amérique. Abensour a aussi raison de signaler à titre de comparaison que « le judaïsme anglais, n’atteignant pas la moitié des effectifs français », émerveille par la qualité et la diversité de son étude comme par celle de ses outils liturgiques : qu’on pense aux siddourim et mahzorim de Jonathan Sacks, par lesquels des centaines de milliers de Juifs suivent aujourd’hui l’office religieux. Il n’y a certes pas autant de Juifs francophones qu’anglophones, mais entre la France, la Belgique, la Suisse, Montréal, le grand nombre de familles francophones d’Israël, voire de Juifs tout à fait capables – et désireux – de lire dans notre langue ailleurs en Europe si ce n’est en Amérique, il y aurait de quoi faire : rien, ou presque rien, n’est pourtant fait.

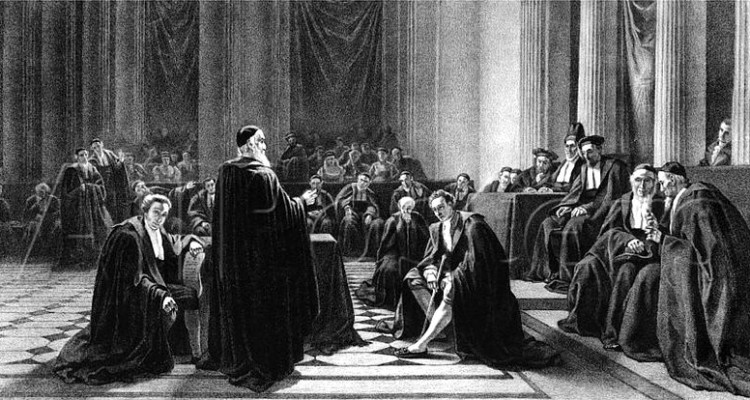

Il reste en vérité, et c’est bien dans ce constat détaillé que réside la force de ce texte, que le judaïsme consistorial du XIXe siècle fut lui-même essentiellement « tiède », ne se comparant en rien à ce qui se faisait par exemple alors en Allemagne, pour ne rien dire de la Pologne et, plus généralement, de l’Europe centrale et orientale. Il n’est pas anodin que le seul rabbin de langue française qui ait vécu à cette époque et dont la pensée présente un vrai caractère d’originalité, d’audace et de générosité, soit probablement Élie Benamozegh – soit un Juif italien d’origine marocaine, d’expression française, oui, mais un Français, non.

Tiède, c’est la formule qu’emploie Abensour, et il n’en est pas de meilleure. « À gauche, écrit-il, on étouffait les réclamations réformatrices en autorisant quelques maigres modifications au sein du culte, comme l’usage de l’orgue à la synagogue. À droite, on cherchait à apaiser les craintes orthodoxes en évitant toute décision trop audacieuse. Il semble que, dès cette époque, le franco-judaïsme consistorial s’était résigné à la place qu’on lui connaît aujourd’hui. Pas assez novateur pour les réformateurs, pas assez traditionnel pour les orthodoxes, il se trouvait simplement en mesure de jouer un rôle représentatif ». Non seulement je souscris à ce diagnostic, mais c’est en son nom que je me permettrai une critique modérée et amicale du texte courageux d’Abensour.

Un peu d’orientalisme

J’aimerais nuancer un premier point, celui du mépris « colonial » qu’aurait inspiré aux rabbins ashkénazes, consistoriaux, le judaïsme algérien. Je suis aux trois quarts ashkénaze moi-même, mais c’est mon grand-père paternel, Juif d’Algérie, qui me fit connaître les traditions et les rites que, sans lui, j’aurais probablement ignorés jusqu’à maintenant : indirectement, c’est également lui qui m’a poussé à m’intéresser à d’autres traditions, sœurs des siennes, à savoir celles du judaïsme ashkénaze, me construisant à la fin une sorte d’ipséité hybride, ou plutôt d’être aussi profondément juif, dirais-je, qu’indifférent à ces séparations un peu niaises. Je ne tire aucune fierté, fût-ce par esprit de contradiction, à être, avec les uns, de « culture ashkénaze », avec les autres de « culture sépharade ». Je suis juif, et c’est tout.

Notre famille étant de souche marocaine – comme beaucoup de Juifs dont les ancêtres gagnèrent l’Algérie au moment du décret Crémieux – et tlemcénienne, d’extraction sociale modeste, somme toute moins « assimilée » que d’autres familles algériennes, ces traditions ont pu m’être inculquées parce qu’elles s’étaient maintenues plus longtemps en son sein que chez la plupart des Juifs « pieds-noirs ». Pour le dire autrement, nous ne fûmes justement jamais des pieds-noirs : les Haziza étaient aussi profondément français que juifs, mais telle que je la vois, leur judéité n’était pas de compromis.

J’ai le souvenir de mon grand-père me bénissant au moment de la Mimounah[1], muni de l’épi de blé et du lait caillé, et les premières lettres hébraïques que j’aie eues sous les yeux furent celles de la bénédiction des épices et des senteurs, recopiées à sa demande parce que c’était en prononçant ces mots qu’était mort son propre père, mon arrière-grand-père. J’ai dû respirer les airs des piyyoutim sépharades avant ceux de la musique Klezmer (ou classique), avec les effluves un peu tribaux de la cuisine de mes aïeules – que je suis parvenu à restituer en bien des points, aux côtés de gastronomies que j’ai appris plus tard à chérir, française, italienne, polonaise. En un mot, j’habite cette tradition et elle m’habite depuis mon enfance. Et pourtant, il m’a fallu des années, plus encore qu’à Abensour, pour renouer avec la beauté, avec l’audace du judaïsme sépharade – non pas celui de Maïmonide, d’Ibn Ezra ou des kabbalistes de Castille, mais bien celui de ces petites communautés d’Afrique du Nord dont j’avais si longtemps ignoré qu’elles eussent maintenu, jusqu’au grand déracinement de l’après-guerre, ou jusqu’à la colonisation pour celles d’Algérie, leur vitalité ancestrale, notamment par une connaissance parfaite de la grammaire hébraïque et de la Bible même.

Or, cette ancienne ignorance que je confesse aujourd’hui, je ne la dois pas tant au mépris colonial (bien que celui-ci existe et que le « complexe de supériorité » d’Ashkénazes généralement ignorants de leur propre culture – à commencer par le yiddish – me désole au plus haut point) qu’à l’attitude de mon grand-père lui-même et de ses frères. Loin d’être des « Sépharades honteux », ils goûtaient, je l’ai dit, par leurs airs et tous ces gestes de leurs parents, cette langue arabe de leurs aïeux. Seulement, le souvenir de la médiocrité rabbinique du Vieux Pays – médiocrité mêlée d’une brutalité sans bornes à l’égard des gosses qu’ils étaient alors – les hantait. Mon grand-père me racontait en riant les supplices subis au cours d’instruction religieuse : soixante-dix ans après, il en riait, oui, mais il n’avait aucune nostalgie de ce judaïsme-là et n’en pouvait avoir. Il en avait plutôt conçu, à ce que je comprends, une approche singulière, presque antinomienne, que j’ai parfois rencontrée chez d’autres Juifs de cette génération et de ce milieu : jusqu’à sa mort, il cultiva une vive et libre conscience juive, il chérit une certaine esthétique juive – et notamment sépharade – mais jamais ne put tolérer ce qu’il appelait les « simagrées » et le « charabia » des rabbins.

Je rapporte ces faits parce que lorsque, des années plus tard, j’ai été amené à faire quelques recherches sur l’histoire du judaïsme algérien, j’ai eu sous les yeux des textes exprimant la consternation des envoyés du Consistoire, au XIXe siècle – pendant les années qui préparèrent le décret Crémieux –, devant ce qu’ils décrivaient comme un vaste abrutissement. Le langage est colonial, oui, et il masque mal une autre médiocrité, celle, toute bourgeoise, du franco-judaïsme d’alors, que je reconnais avec Abensour – mais mon grand-père et ses frères auraient néanmoins souscrit au propos même.

Un point attira d’ailleurs singulièrement mon attention lors de ces recherches : le constat unanime, par exemple exprimé dans un « rapport général » présenté au Consistoire central en 1850 par le Grand Rabbin d’Alger Michel Aaron Weill, que la femme juive d’Algérie – quoique mieux traitée que la femme musulmane, n’étant pas « obligée de se voiler la face pour la soustraire à tout regard indiscret » – n’est aucunement libre.[2] Weill, qui est, c’est indubitable, un homme de la bourgeoisie, remarque plaisamment qu’en Algérie la maîtresse de maison n’en est pas vraiment une car sa place n’est pas à table mais à l’office. Pour datée que puisse nous sembler cette implicite fierté d’appartenir à un monde de parfaites hôtesses et de salonnières, doit-on lui faire reproche de son sentiment d’injustice et de dégoût ? De même, lorsqu’il ajoute que « si la naissance d’un fils mettait le père dans un état de jubilation, la naissance d’une fille était le plus souvent pour lui un sujet de désolation et de courroux », nous savons hélas qu’il a raison : cette désolation et ce courroux, nombre de mâles algériens de la génération de mes grands-parents les partageaient encore, comme a contrario la fierté bête, chez d’autres, de « ne faire que des fils ». Dans leur enquête de 1998, Joëlle Allouche-Benayoun et Doris Bensimon en font encore état.[3]

Weill va d’ailleurs plus loin. Il note que le mépris de la femme va jusqu’à la priver de toute éducation et que « ce qui est surprenant, c’est qu’au milieu de ces populations si profondément religieuses on ne lui enseignait pas même la religion, on ne lui apprenait même pas à prier Dieu. Quelques pratiques superstitieuses, certaines observances de pureté, voilà tout ce qu’elle savait du culte du vrai Dieu ». Là encore, j’ai pu remarquer que cela était resté vrai jusqu’aux générations proches de la mienne. Mon grand-père et ses frères savaient leurs prières : leurs sœurs aucunement, et jamais on ne leur avait appris ne fût-ce que les rudiments de l’alphabet hébraïque. C’est ainsi, soit dit en passant, qu’a dû périr le judéo-arabe, alors que, langue de femmes si l’on peut dire,[4] le yiddish a su, lui, prospérer de l’éducation relativement bonne dont on les gratifiait en Europe centrale et orientale – tout au moins du fait, si simple, qu’elles apprenaient à lire ! (Non, bien sûr, que le sort des filles hassidiques fût particulièrement enviable à cette époque ou plus tard : dans d’autres proportions, on retrouvait dans ces milieux le même problème de sous-éducation – et la même critique, justement véhémente, de la part de Juifs éclairés.)[5]

Les Juives d’Algérie sont passées de l’analphabétisme le plus complet à La Fontaine, à Molière et à Victor Hugo : si leur francité en a triomphé, leur judéité en a été en partie sacrifiée, mais c’est là la faute de leurs pères, qui les avaient méprisées, et non de l’école de Ferry – ou du Grand Rabbin Weill. Il y aurait d’ailleurs toute une histoire à écrire – mais le peut-on vraiment – de ces femmes, de ces Juives dont on a tu les élans spirituels sans parvenir à les détourner complètement de leur force propre, de leur foi « déviante », « superstitieuse », mystique et volontiers syncrétique. Mon arrière-grand-mère, ouvrière native de Tlemcen, était fort éloignée de la bourgeoisie algéroise : elle n’était pas pianiste comme la mère de Derrida – laquelle était pourtant plus vieille qu’elle d’une génération – et ne s’exprimait sans doute pas dans le français parfait d’une Berthe Aboulker ; elle était pieuse, jusqu’à la bigoterie – et cependant ne dédaigna pas, quelques années après le « rapatriement », les rites gitans des Saintes-Marie-de-la-Mer. S’il est à mes yeux une spécificité du judaïsme maghrébin dont on a trop méconnu l’héritage, c’est en fait celle-là : celle des femmes algériennes, celle des exorcistes marocaines et tunisiennes de Shh’ur[6] et de La Statue de sel, mais cette méconnaissance a commencé avec les hommes de ce judaïsme-là.

J’ai l’air en somme de renvoyer dos à dos une certaine complaisance consistoriale – aussi ridicule que timorée dans le fond – et ce qu’il faut bien se résoudre à qualifier d’obscurantisme. Je partage en effet avec Abensour, en même temps qu’une franche admiration pour quelques Juifs français de ce temps-là – y compris de rares personnalités rabbiniques comme Lazare Wogue et Zadoc Kahn, plus souvent, disons-le, des Juifs d’esprit libre si ce n’est complètement étrangers à la synagogue – le constat de la tiédeur et du manque d’audace général qui caractérisait ce monde, en tout cas lorsqu’il s’agit de le juger quant à ses apports spécifiquement juifs. Mais si j’ai plaisir aujourd’hui à revendiquer la solaire « ouverture » sépharade, je ne veux pas non plus idéaliser tout ce qui s’est fait dans les communautés du Maghreb ni ramener chacun des gestes, chaque parole qu’ont pu proférer, devant le spectacle de l’Algérie et de ses Juifs, ceux de la métropole, à du colonialisme, voire à de l’« orientalisme » au sens qu’Edward Said a donné à ce mot. Voilà donc le premier point que je me sentais le devoir d’éclaircir.

La France, les Sépharades et les Ostjuden

Le second maintenant : Abensour a l’air de traiter le judaïsme ashkénaze comme un bloc. Or le XIXe siècle a vu s’opposer un judaïsme occidental, marqué par les Lumières – et notamment le double héritage de Kant et de Mendelssohn – et un judaïsme « oriental », celui des Ostjuden, issu grosso modo de l’ancien Royaume de Pologne. Parmi ces derniers, les dissensions étaient nombreuses, et les différences, culturelles autant que théologiques. Ainsi, l’anecdote du rav Kook imposant aux synagogues algériennes son désaveu de l’orgue – motivé par une décision fondatrice, au début du XIXe siècle, de ce qu’on a depuis lors nommé « orthodoxie » – ne dessine pas tant une opposition entre les deux « branches » stéréotypiques du judaïsme qu’elle ne renvoie à de profondes divergences au sein du judaïsme ashkénaze. En l’occurrence, c’est une certaine « fermeture » de ce dernier qui semble avoir d’abord cherché à dominer des courants plus « ouverts », plusieurs générations avant de déteindre sur le judaïsme sépharade en profitant d’opportunités liées en effet à la colonisation et aux exils qui l’ont suivie. Il faut lire à ce sujet l’article désormais classique de Haym Soloveitchik, « Rupture and Reconstruction »,[7] qui détaille la façon dont, à l’époque contemporaine, notamment du fait de l’engloutissement dans la Shoah des traditions vivantes d’Europe, des traditions des Ostjuden, un certain judaïsme ashkénaze, lui aussi « oriental », mais né dans le cercle initialement très restreint des yeshivot lituaniennes, s’est mis à vouloir remplacer tous les autres. Oui, la modernité a paradoxalement rigidifié le monde orthodoxe en gommant toute la variété, toutes les nuances que présentaient les communautés religieuses d’avant-guerre ! Mais, pour revenir au XIXe siècle, qui niera que les Juifs favorables à ce qu’on jouât de l’orgue à la synagogue étaient ashkénazes également ? Abensour le rappelle d’ailleurs en évoquant la grande vitalité du judaïsme germanique de l’époque. À mon avis, il pèche un peu en ne soulignant pas toujours l’extraordinaire morcèlement de ces sociétés.

D’ailleurs, ça n’est pas seulement la « fermeture » ashkénaze qui a prévalu, ce sont aussi bien souvent, à l’opposé, ces Lumières mêmes, mais édulcorées, comme le remarque avec justesse Abensour, par la nécessité toute consistoriale de ne froisser personne. Et ces Lumières – dont il faudrait donc peut-être assortir le nom de guillemets, du moins s’agissant de l’institution elle-même – se sont imposées d’abord, disons-le, au détriment de tout un pan de l’héritage ashkénaze si ce n’est de tout le judaïsme ashkénaze authentique, logé à la même enseigne que celui des juiveries d’Afrique du Nord. J’ai beau trouver charmant qu’on ait enseigné le latin et le grec ancien au Séminaire de la rue Vauquelin – et regretter que ceux qui le fréquentent aujourd’hui parlent à peine le français –, je me désole de ce qu’aucune de ces bonnes figures consistoriales du Second Empire et de la Belle Époque, aucun de ces pasteurs bien propres sur eux (du moins, à ce prix-là, peut-on l’espérer), bien instruits, bien français en un mot, n’ait connu, ne serait-ce que de nom, leurs contemporains, héros d’un judaïsme autrement plus ardent, vibrant, vivant que le leur : Menahem Mendel de Kotzk, Judah Arieh Leib Alter – le Sefat Émet –, Menahem Mendel Schneersohn – le Tsémah Tsédek –, Hayyim de Volozhin ou encore Israël Salanter. C’est pourtant de ces derniers qu’on étudie, de nos jours encore, la pensée et l’œuvre, ce sont eux qui continuent d’inspirer des millions de Juifs de par le monde, eux qui ont façonné le judaïsme d’aujourd’hui – eux, et non le si convenable Lazare Isidor, oublié de tous ceux que n’obsède pas l’histoire des synagogues néo-mauresques du XIXe siècle, ou l’actrice Rachel dont il conduisit les obsèques en 1858.[8]

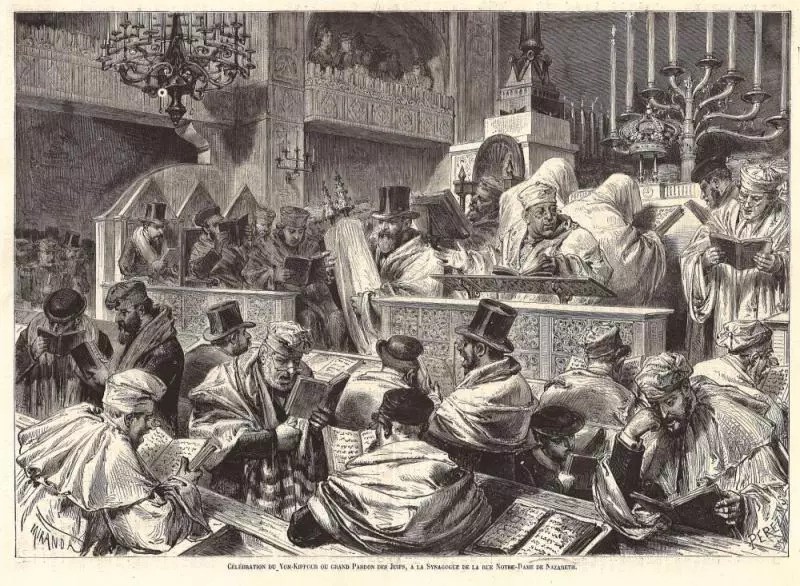

Un franco-judaïsme au conditionnel passé

Une remarque de Weill au sujet de la religiosité algérienne (pré-Crémieux) nous fera mieux comprendre l’enjeu théologique de cette ostracisation des Juifs de l’Est, pour moi aussi cruciale dans la construction du tiède franco-judaïsme qu’a pu l’être le mépris à l’égard des Juifs de langue arabe – en fait plus matricielle encore. « Nous devons encore une mention à une branche d’étude qui ne fait pas partie de l’instruction religieuse proprement dite, mais qui dans ces contrées était plus vénérée que la religion elle-même : nous voulons parler de la Kabbale ».[9] Notez cette extraordinaire formulation. La Kabbale est donc à part, à l’extérieur du judaïsme, et ça n’est pas, à l’évidence, qu’à l’instar d’une certaine tradition – surtout ashkénaze – Weill la trouve trop sainte pour être étudiée par le commun : il qualifie ses « arcanes » de « ténébreux », s’amuse des « conjurations », des « exorcismes » et des « amulettes », se réjouit surtout de ce que, contrairement à l’Afrique et à l’Orient, « parmi nos frères de l’Europe », la Kabbale ait « perdu depuis longtemps tout pouvoir sur les esprits ». C’est à se demander ce qu’il entend par Europe, et s’il a jamais entendu parler des Juifs de Galicie, de Transylvanie, de la Zone de résidence russe, pourtant infiniment plus nombreux à l’époque – et d’une existence plus « judaïquement » significative – que les notables cartésiens de Strasbourg et de Nancy.

Quelque chose s’est passé au XIXe siècle : on a tenté d’assainir le judaïsme, ou, pour le dire autrement, on a tenté de faire du culte ancestral – « superstitieux », « bizarre », « ténébreux » – d’Israël une doctrine organisée et présentable.

Mais précisément : au rebours de la lecture saidienne qu’à mon sens Abensour embrasse avec trop d’enthousiasme – lecture qui fait de l’orientalisme la matrice de toute pensée de l’autre au XIXe siècle –, j’identifie plutôt cette matrice, en tout cas dans la pensée de la bourgeoisie juive de ces années-là, à un autre travail d’othering, celui qui fait du Juif oriental – mais d’Europe orientale – l’autre même, par son irrationalité, son hystérie, son primitivisme et presque son paganisme,[10] du Juif moderne – lequel se vit comme apôtre, pour paraphraser Hermann Cohen, d’une « religion de la raison ». Et c’est par rapport à ce refoulé-là que Weill et d’autres constituent leur regard méprisant (souvent à tort, mais, que l’on me pardonne, à raison au moins en ce qui concerne le statut de la femme) envers les Juifs d’Algérie.

Le déni de l’apport sépharade, en France, fut d’abord un déni des racines ashkénazes du judaïsme européen, de ses racines d’Europe orientale. Il serait approprié de noter ici que Weill et ses pareils réussirent assez bien, hélas, leur travail d’effacement : si la superstition demeura, la « vraie » Kabbale fut, elle, à peu près extirpée du judaïsme algérien. Une remarque du grand Paul Bénichou est, à cet égard, fort éclairante : commentant, dans Les Mages romantiques, les élucubrations pseudo-kabbalistiques d’un autre Weill – celui qu’on appelait « le prophète du faubourg Saint-Honoré », Alexandre – Bénichou prétend, dans une note de bas de page, que de telles idées, sur la réincarnation, ne peuvent être venues à cet auteur par le judaïsme dont il se réclame et auquel elles sont absolument étrangères.[11] Il ignore apparemment que, pour n’être pas « judéo-chrétienne », la notion de réincarnation est bel et bien juive, et occupe même une place tout à fait centrale dans la Kabbale, singulièrement dans sa forme lourianique.

Mais ce qu’il faut dire, c’est qu’en privant les Bénichou de Tlemcen de tout accès aux conceptions les plus sublimes de la théologie mystique juive, les proprets rabbins du Consistoire rompaient d’abord – et surtout – avec leur propre héritage mystique et « superstitieux » : si deux ou trois générations auparavant, Jonathan Eyebeschütz diffusait ses amulettes kabbalistiques (et sabbataïstes) à Metz où il officiait,[12] désormais ce type de comportement se voyait réservé à l’Ostjude – et le Sépharade ressemblait par trop à ce dernier, comme, en fait, les étranges dénégations de Weill le prouvent assez.

Ce qui est aussi frappant, c’est tout ce que, ce faisant, un tel propos exclut au sein même du judaïsme français de l’époque – et, partant, tout ce qui nous apparaît comme une sorte de conditionnel passé, de regret de ce qui aurait pu être et n’a pas été. Weill écrit en effet, avec un mépris palpable envers un domaine qui le dépasse, que « la restauration philosophique de ces études » kabbalistiques n’a pu leur rendre, en France, le prestige qu’elles ont gardé en Algérie (ou en Pologne). De quoi, ou plutôt de qui parle-t-il donc ? À l’évidence d’Adolphe Franck, auteur en 1843 de La Kabbale ou La philosophie religieuse des Hébreux, figure étrange, à la fois centrale et marginale, représentative et singulière, du franco-judaïsme. En rupture avec le conformisme consistorial, Franck avait pour ainsi dire tenté de refonder, un siècle avant Scholem, Buber et Jonas, une théologie juive sur la Kabbale, qu’il comprenait comme l’essence véritable – et universelle – du judaïsme. C’est dire qu’un autre franco-judaïsme était possible : il a d’ailleurs existé, mais hors des synagogues, dans une contrée réunissant Franck, et par exemple les représentants de la « décadence » juive – dont Proust[13] – voire, plus tard, de la bohème artistique et poétique, dont les liens avec le mysticisme « oriental » restent à explorer.

Quelque chose s’est passé au XIXe siècle : on a tenté d’assainir le judaïsme, ou, pour le dire autrement, on a tenté de faire du culte ancestral – « superstitieux », « bizarre », « ténébreux » – d’Israël une doctrine organisée et présentable. Il en reste l’alternative entre une orthodoxie provinciale d’un côté, une « ultra-orthodoxie » sans ancrage de l’autre – aussi dépourvues d’âme et de sève l’une que l’autre. C’est en tout cas cette Torah assainie qu’on avait appelée du nom de judaïsme, au prix d’une gigantesque perte de vitalité : il est désolant de constater que cette vitalité nous est « revenue », pareille à un dibbouk, sous la forme d’une superstition froidement « organisée », rabbinifiée si j’ose dire – par des vendeurs d’amulettes, de peurs millénaristes et de prêt-à-mitsvater.

Abensour a raison : le ver de notre désarroi était dans ce fruit tiède et mou. Mais le déni de la grandeur sépharade – déni qu’il ne faut pas non plus exagérer ou qu’il faut aussi comprendre dans son contexte – ne fut alors qu’un aspect d’un plus vaste déni, celui de toutes les forces vives du peuple juif, en Europe comme en Afrique – et dans un Orient qui commençait à l’Europe même. Pour notre malheur, c’est ailleurs que ces forces vives ont prospéré par la suite, quand elles ne furent pas englouties dans le double exil colonial et décolonial, ou annihilées par la Shoah.

David Haziza

Notes

| 1 | Soirée traditionnelle de rupture de la fête de Pessah, célébrée chez les Juifs algériens et marocains. |

| 2 | Michel Aaron Weill, Situation des Israélites en Algérie – Rapport général, dans le volume de Simon Schwarzfuchs, Les Juifs d’Algérie et la France (1830-1855), Jérusalem, Institut Ben-Zvi, Centre de recherches sur les Juifs d’Afrique du Nord, 1981, p.288. |

| 3 | Voir par exemple cette anecdote : « Daniel A. raconte, lui, qu’un de ses amis fut heureux lorsque naquit sa première fille ; un peu déçu lorsqu’arriva la seconde ; et qu’il se soûla de rage quand arrivèrent la troisième, puis la quatrième qu’il refusa de voir avant le dixième jour… », dans Joëlle Allouche-Benayoun et Doris Bensimon, Les Juifs d’Algérie – Mémoires et identités plurielles, Paris, Stavit, 1998, p.231. |

| 4, 5 | Voir le classique de Naomi Seidman, A Marriage Made in Heaven – The Sexual Politics of Hebrew and Yiddish, Berkeley, University of California Press, 1997. |

| 6 | Film israélien de Shmuel Hasfari, sorti en 1994, dont les protagonistes sont des Juifs et des Juives marocains. C’est l’un des premiers rôles de Ronit Elkabetz. |

| 7 | Reparu récemment dans Haym Soloveitchik, Rupture and Reconstruction – The Transformation of Modern Orthodoxy, Liverpool University Press, 2021. |

| 8 | Et c’est d’ailleurs la seule raison qui m’ait fait m’y intéresser. Disons aussi qu’elle honore à tout jamais ce personnage dont je ne veux pas me donner l’air de dénigrer la mémoire. |

| 9 | Dans S. Schwarzfuchs, op. cit., 311. |

| 10 | Il faut lire le remarquable livre de Samuel Spinner, Jewish Primitivism, sur l’intérêt porté par les intellectuels de langue yiddish, allemande et russe, au début du XXe siècle, au caractère « primitif » des Juifs du shtetl ; et les travaux de Gabriella Safran sur la parenté de ces derniers et des « indigènes de Sibérie » aux yeux de quelqu’un comme An-Ski, l’auteur du Dibbouk. |

| 11 | Paul Bénichou, Les Mages romantiques, Paris, Gallimard, 1988, p.419. |

| 12 | Voir l’article de Sid Z. Leiman et Simon Schwarzfuchs, « New Evidence on the Emden-Eibeschütz Controversy – The Amulets from Metz », Revue des Études juives, vol. 165, n° 1-2 (Janvier-Juin 2006), pp. 229-249. Paweł Maciejko, spécialiste incontesté du sabbataïsme et du frankisme, a récemment travaillé, entre autres, sur ces documents. |

| 13 | Voir Jonathan Freedman, The Jewish Decadence – Jews and the Aesthetics of Modernity, Chicago & London, University of Chicago Press, 2021. |