Si le temps de la crise est souvent prétexte aux replis identitaires, où l’on cherche à se réassurer de ce qu’on est au risque de tous les aveuglements, il est aussi propice à la relance de l’interrogation philosophique sur l’identité et ce qu’elle signifie vraiment. C’est à ce cheminement que nous invite cette semaine le texte d’Ivan Segré, en interrogeant l’articulation de l’identité juive au corpus qui la fonde, et à ses événements émancipateurs : le départ d’Abraham et la sortie d’Égypte. Chez Segré cependant, le commentaire talmudique se trouve chargé d’une radicalité proprement moderne, car la question de l’être juif est reprise depuis les profondeurs d’un réel qui n’a pas encore reçu sa nomination. Par le détour d’un problème qui semble avoir embarrassé les commentateurs médiévaux, le philosophe en vient à cette question, éminemment moderne : qu’en serait-il d’une judéité inconsciente d’elle-même, voire d’un juif qui se proclamerait tel sans rien savoir d’Israël ? L’ossature fondamentalement bipolaire de l’identité juive se trouve alors identifiée, entre une généalogie qui voue, depuis l’intime, à la recherche du nom, et l’affirmation irréductiblement subjective d’une étrangeté au monde, qui oblige au départ et à la refondation.

Qu’est-ce qui a empêché, pour la majeure partie de la gauche radicale, le 7 octobre de faire événement ? Comment expliquer qu’il n’ait pas pu jouer un rôle analogue au Printemps de Prague dans la prise de distance critique des intellectuels de gauche à l’égard du stalinisme ? Pourquoi la défense de la cause palestinienne semble-t-elle rendre les séides de l’émancipation collective si rétifs à la réflexivité et à la dissension interne ? Balázs Berkovits interroge les paramètres idéologiques ayant permis à l’horreur du massacre, tout empirique, d’être immédiatement recouverte d’un vernis conceptuel la rendant inexistante, sinon justifiable. Le fond du problème réside, selon lui, dans le fait que la cause palestinienne n’est pas conçue ni énoncée par ses partisans comme une cause politique, ouverte à une résolution par compromis, mais comme une cause morale procédant d’une intraitable revendication de justice. C’est sur ce point que se rejoignent le fondamentalisme religieux du Hamas et la moraline des activistes radicaux : plutôt que d’articuler politiquement les légitimes doléances palestiniennes, ils se glorifient d’être les dépositaires de la lutte universelle des opprimés. Enfermés dans cette mythologie sans imprévu, les Palestiniens sont condamnés au rôle de l’éternelle victime. Quant à Israël, il méritera toutes les atrocités, sans que la moindre goutte de son sang ne puisse venir maculer le script.

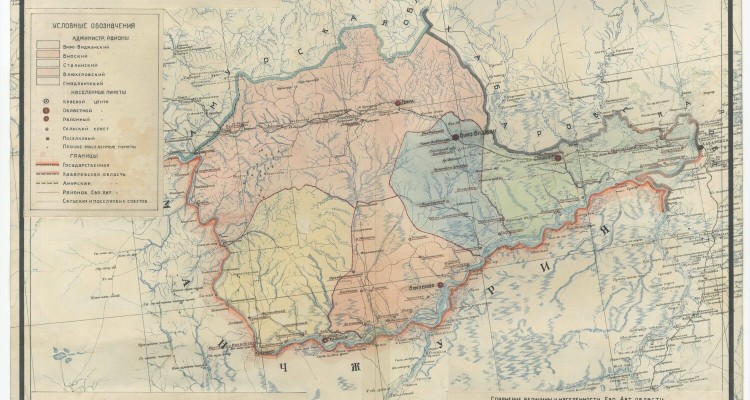

« Aujourd’hui, on voit [le Birobidjan] comme une grande plaisanterie de Staline, mais des gens ont nourri un rêve avec cette région et ont souvent payé ce rêve de leur vie », rapporte Ber Kotlerman qui – après avoir grandi dans la « région autonome juive » fondée en mai 1934 aux confins de l’URSS – vit depuis trente ans en Israël, où il est professeur de la littérature et de la culture yiddish à l’université Bar-Ilan. Les lecteurs de K. ont déjà pu lire plusieurs de ses textes : « Rothenburg » et « Nous aurons été comme des rêveurs ». Dans l’entretien qu’il a accordé à Macha Fogel, il revient sur son itinéraire et explique comment il se voit comme « quelqu’un qui met un miroir devant le visage du Birobidjan [où il] ne cesse de retourner mentalement ».