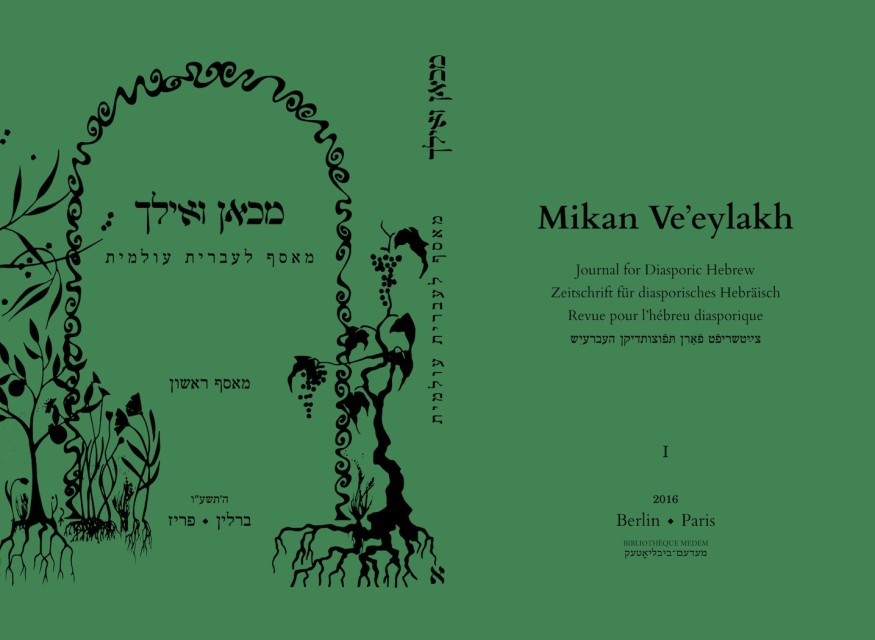

Tal Hever-Chybowski, le directeur de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem à Paris, le plus grand centre yiddish d’Europe, a l’hébreu pour langue maternelle. Mais il refuse de circonscrire cette langue aux frontières de l’État d’Israël ; à son oreille, l’hébreu est une langue du monde juif tout entier. Ce sont l’histoire et les possibilités diasporiques de l’hébreu qu’il explore dans la revue Mikan Ve’eylakh (« A partir de maintenant / A partir d’ici ») dont deux numéros sont parus, dans lesquels on retrouve des articles et récits d’intellectuels hébraïsants d’hier et d’aujourd’hui. Rencontre.

Macha Fogel : Quand avez-vous commencé à vous intéresser à cet étonnant sujet, l’hébreu « diasporique » ?

Tal Hever-Chybowski : Lorsque j’ai immigré à Berlin en 2008 depuis l’État d’Israël, je me suis demandé que faire de ma langue. L’hébreu était ma langue maternelle, celle de mes rêves, de mes pensées les plus intimes, je ne pouvais pas l’abandonner, même si j’avais quitté Jérusalem. C’est en réfléchissant à cette question très personnelle que je me suis rendu compte que l’hébreu, non seulement pouvait jouer un rôle aujourd’hui en-dehors des frontières de l’État d’Israël, mais avait déjà joué un large rôle en Europe. Mon éducation typiquement israélienne m’avait caché le rôle de l’Europe dans la modernité de l’hébreu.

M. F. : Avant d’aller plus loin, pourquoi avoir quitté Israël, et pourquoi avoir choisi d’émigrer à Berlin ?

T. H.-C. : Je voulais quitter l’État d’Israël parce que c’est un pays en guerre et que je ne savais pas comment je pourrais vivre dans un pays en guerre, y assumer mes responsabilités vis-à-vis de la famille que je souhaite fonder. Tout d’abord, j’ai pensé émigrer aux États-Unis et me suis retrouvé en Allemagne par hasard. J’avais appris l’allemand à l’université, j’avais des amis allemands à Jérusalem, où j’ai fait mes études en histoire à l’Université hébraïque. En 2007, je suis parti deux mois à Berlin pour suivre des cours d’allemand. J’ai vu qu’il s’agissait d’une ville confortable, que je pourrais y vivre. D’autres raisons moins conscientes m’ont aussi motivé naturellement. Ce lieu est lié aux nazis, à l’extermination des juifs. Dans la société où j’ai grandi, il s’agissait d’un lieu interdit, où l’on ne pouvait pas se rendre. J’étais sûr de ne pas y rencontrer mes oncles ! C’était une véritable césure. Enfin, plus profondément, la Seconde Guerre mondiale a marqué une défaite juive. Que faire de cette terrible défaite, comment réparer ce qui n’est pas réparable ? Une présence juive culturelle et linguistique à Berlin, où je me trouve en ce moment-même, indique que l’on n’accepte pas l’assassinat du judaïsme européen.

M. F. : N’est-ce pas faire preuve d’un fort esprit de contradiction, à la fois dans vos choix de vie individuels et par rapport au cours de l’Histoire ?

T. H-C. : C’est vrai. Mais dans cette négation, il y aussi une force d’affirmation. Dans les milieux très à gauche de la société israélienne où j’ai grandi, il existe une tendance à dire « non », à s’opposer systématiquement à tout, mais sans construire de manière positive ce que l’on est. En ce qui me concerne, il ne s’agit pas simplement d’être un éternel contrarié provocateur, mais de chercher à faire un choix positif. Là où j’ai grandi, le yiddish était nié. En l’apprenant, en partant à sa recherche, je n’ai pas seulement dit non à ce que j’étais. J’ai cherché ce que j’étais aussi et que l’on m’avait caché. Il faut déconstruire et reconstruire.

M. F. : Dans quel but avez-vous lancé la revue Mikan Ve’eylakh, que l’on pourrait traduire par « À partir d’ici » ou « À partir de maintenant » ?

T. H-C. : Cette revue est née de sept années de réflexions et de recherches, entre 2009 et 2016. J’ai rencontré pendant ce temps des partenaires, des écrivains, des universitaires. Les deux numéros de la revue, publiés en 2016 et 2017, ont été conçus comme deux manifestes ; et la revue ne sera pas périodique, même si un troisième numéro s’avérera peut-être nécessaire, on verra.

Dans le premier numéro, nous avons souhaité susciter le débat, montrer combien il est important de lutter contre le mythe de l’hébreu en tant que langue morte et ressuscitée, selon la métaphore biologique couramment utilisée. Le sous-titre de la revue, « me’asef le’ivrit ‘olamit » : journal pour un hébreu « éternel » ou « mondial », signifie que le concept de diaspora ne concerne pas que les gens, mais aussi les langues.

Dans le deuxième numéro, nous nous sommes demandés comment définir ce modèle diasporique d’un point de vue philosophique. Disons que la diaspora désigne une existence discontinue ; elle est faite de hiatus défiant la continuité, aussi bien géographique que temporelle. Ces brisures qui la traversent sont nécessaires à son modèle.

Pour rester plus concret : beaucoup d’interlocuteurs me demandent comment nos enfants pourraient apprendre l’hébreu dans une situation diasporique. Et nos petits-enfants ? Comment assurer la continuité de cette langue à travers les dangers de l’assimilation ? La réponse de la revue est que l’histoire linguistique du judaïsme est faite de ces écarts ; parfois, on oublie. Il faut alors se re-lier à la chaîne. L’image diasporique d’une chaîne de transmission faite de maillons suppose des espaces, des discontinuités, la possibilité de se délier et de retrouver le lien. Elle s’oppose au modèle nationaliste, dont la métaphore biologique postule qu’une culture n’est pas pertinente si elle ne passe pas d’une mère à son fils. C’est une question que vous connaissez bien, vous, par rapport à la transmission du yiddish…

M. F. : Je remarque une correspondance entre vos choix biographiques personnels et votre vision générale de l’histoire linguistique juive. Qu’en pensez-vous ?

T. H-C. : En effet. Le yiddish avait été parlé par mes ancêtres, jusqu’à mes grands-parents. Seuls mes parents ne l’ont pas parlé. Et moi, je l’ai appris. La langue a sauté une génération. On pourrait en sauter cinq ! Il est très important de se dire qu’on peut fabriquer de la culture non pas dans la peur, mais dans la confiance. Le fils du grand écrivain yiddish Y. L. Peretz ne parlait pas le yiddish mais le polonais. Le petit fils du penseur juif Moses Mendelsohn s’est converti. Pourtant, les écrits de ces auteurs sont restés, car le temps juif est diasporique.

M. F. : Qu’en est-il de la charge polémique portée par cette idée de l’hébreu comme langue juive de diaspora parmi les autres ? Avez-vous l’intention de relancer la « querelle des langues » ?

T. H-C. : Certainement pas. Quand on parle de querelle des langues, on pense à la querelle ayant opposé le yiddish et l’hébreu pendant la période du yichouv, du foyer juif existant en Palestine avant la création de l’État. Quelle langue choisir ? Quand on posait la question à l’écrivain Mendele Moïkher Sforim, l’un des fondateurs à la fois de la littérature hébraïque et de la littérature yiddish modernes, il répondait que c’était comme de lui demander avec quelle narine il préférait respirer. Le grand critique littéraire Bal-Makhshoves déclarait que la littérature juive était bilingue, que les deux langues formaient une seule littérature. C’est cette approche qui m’intéresse. D’ailleurs, la revue hébraïque Mikan Ve’eylakh est publiée par la bibliothèque Medem ; l’hébreu diasporique trouve un toit à la Maison de la culture yiddish…

A ceux qui me reprocheraient de vouloir créer de l’animosité envers l’hébreu israélien, je répondrais aussi qu’il ne s’agit pas de cela, mais de percevoir l’hébreu israélien comme une composante du corpus linguistique hébraïque en général. Le philosophe et traducteur Franz Rosenzweig notait dans les années 1920 que même les nouveau-nés des colonies juives de Palestine ne pouvaient faire autrement que de parler une langue éternelle, comprenant toutes les couches cumulées de son histoire. L’hébreu est un véritable trésor aux multiples composantes et l’hébreu israélien est l’une d’elles. N’étant pas messianiste, je ne crois pas que l’État d’Israël vivra à jamais. Aucun système politique n’est éternel, même pas la France… Ce qui n’est pas éphémère en revanche, c’est la littérature. Le corpus littéraire juif défie les hiatus. La production israélienne fait partie de ce corpus.

M. F. : Vous vous opposez à la métaphore organique de l’hébreu comme langue morte puis ressuscitée. Le rôle d’Ahad Ha’am et de Ben-Yehuda n’a-t-il pas été déterminant ?

T. H-C. : Si bien sûr, mais pas plus que celui de Rachi, du Rambam ou de Mendele Moïkher Sforim. Ben Yehuda est parti en Palestine en disant qu’il voulait entendre l’hébreu qu’on y parlait dans la rue – parce qu’on le parlait déjà. Il n’a pas ressuscité une langue morte. Cette pensée est étrangère au judaïsme. L’hébreu n’a jamais été perçue par les juifs comme une langue morte, comme le latin ou le grec, qui ont été considérés comme tels après la Peste du Moyen-Âge, lorsque la Renaissance européenne a dû trouver des réponses à ses problèmes morbides. Cette obsession du mort et du vivant est fausse et dangereuse. Les nazis ont exterminé les juifs parce qu’ils estimaient qu’historiquement, selon le sens de l’Histoire, ils ne méritaient pas d’être un peuple vivant. Léon Pinsker, dans sa brochure Autoémancipation, militant sioniste précurseur en Russie dans les années 1880, compare l’antisémitisme à la peur du mort-vivant. On a peur des morts-vivants, donc on peut les tuer, dirais-je en résumant sa pensée.

Le sionisme est une idéologie qui a de bons et de mauvais côtés. Cependant, pour s’affirmer comme Renaissance du judaïsme, il lui a fallu nommer ce qui était mort : le juif « d’avant ». C’est une violence intergénérationnelle et historique tout à fait compréhensible, mais très forte. [À ce moment de l’entretien, Tal Hever-Chybowski s’interrompt pour parler, en hébreu, avec sa mère venue lui rendre visite en Europe.]

En fait, chaque grand mouvement historique et intellectuel a provoqué une accélération. Au Moyen-Âge, aux XIe et XIIe siècles, entre l’Espagne et la Provence, l’arabe donne à l’hébreu son vocabulaire philosophique. Aux XVIIIe et XIXe siècles, la Haskala, les Lumières juives, dotent l’hébreu de nouveaux outils dont il a besoin en Allemagne et surtout en Russie. Les derniers néologismes hébraïques ne sont pas seulement un phénomène palestinien, puis israélien. Ils ont aussi été inventés à Varsovie et à Odessa, où l’on imprimait une presse quotidienne en hébreu, où des cercles d’hébraïsants se réunissaient et devaient mettre une pièce dans une tirelire chaque fois qu’ils utilisaient le yiddish au lieu de l’hébreu.

M. F. : Dans le dernier cas que vous citez, celui des hébraïsants d’Europe de l’Est cherchant à développer l’hébreu, ne s’agissait-il pas de créer une nouvelle langue pour un futur État-Nation, pour un futur bébé en quelque sorte ?

T. H-C. : Aujourd’hui, on peut dire que les défis que se lançaient des intellectuels pour parler hébreu visaient la création d’un État national juif ; mais c’est une relecture a posteriori. Toutes sortes de désirs co-existaient dans ces réunions. Bien sûr, il existe une corrélation avec les mouvements des colonies juives parties de Russie depuis la fin du XIXe siècle. Mais il y avait chez les sionistes beaucoup de yiddishistes, qui pensaient que le yiddish devrait être la langue de ce nouveau foyer. D’autres sionistes ne pensaient pas que ce foyer devrait prendre la forme d’un État. Mendele Moïkher Sforim, le Goethe de l’hébreu, estimait que le sionisme était un mouvement ridicule ; nombreux parmi les hébraïsants ne le prenaient pas au sérieux. On ne peut pas juger le passé d’après ce que l’on sait aujourd’hui et on ne peut pas réduire cette culture hébraïque au désir de créer un État. C’est notre devoir de nuancer, de connaître le passé au lieu de le nier.

M. F. : Votre réflexion contient-elle un message politique à l’égard de l’État d’Israël d’aujourd’hui ?

T. H-C. : L’État d’Israël comme objet de polémique n’intéresse pas la revue Mikan Ve’eylakh. Ce qui nous intéresse, c’est la question linguistique. Celle-ci devient toutefois en effet politique lorsque je dis, et cela intéressera la revue K., que notre langue, l’hébreu, a sa place ici, dans une Europe qui doit l’accepter et lui donner la possibilité d’exister sur son sol. On parle du yiddish comme d’une langue assassinée en Europe mais c’est aussi le cas de l’hébreu. Aujourd’hui, si on n’agit pas, on délègue l’hébreu à l’État d’Israël, avec ses avantages et ses désavantages.

M. F. : Voulez-vous arracher l’hébreu à l’État d’Israël ?

T. H-C. : Non, je ne veux pas arracher l’hébreu à l’État d’Israël ! C’est le nationalisme qui crée la rupture et la violence collective. Au contraire, accepter qu’un pays puisse avoir plusieurs langues et qu’une langue puisse exister dans plusieurs pays renforce ceux qui l’utilisent.

M. F. : En Europe, l’idée d’un État d’Israël refuge pour les juifs est souvent perçue comme nécessaire à la sérénité des communautés de diaspora. Comprendriez-vous que certains puissent craindre que votre réflexion sur l’hébreu comme langue diasporique porte atteinte à la légitimité de l’existence de cet État ?

T. H-C. : Je comprendrais ces craintes si Mikan Ve’eylakh était publié dans la langue d’une culture européenne dominante, comme l’anglais, l’allemand, le français… Mais la revue est écrite en hébreu. Je n’ai pas l’intention de créer de l’animosité envers l’hébreu israélien, il s’agit d’une discussion interne, particulariste et non universaliste. L’enjeu n’est pas d’éclairer le monde sur l’hébreu.

Par ailleurs, je comprends très bien les craintes que l’on peut avoir comme juif européen, même si j’ai été élevé dans un pays où les juifs sont la majorité. La question que vous me posez – « Est-ce que c’est bon pour les juifs ? » – est pertinente. Cependant je trouve qu’elle est toxique en tant que réflexe. L’idée que la survie du peuple juif ne puisse être assurée que dans une certaine configuration géopolitique est très réductrice et rend le judaïsme trop dépendant des enjeux internationaux. C’est un automatisme dangereux pour la pensée. N’aurions-nous pas le droit, comme nos ancêtres, de créer une culture, une littérature, un cinéma… de langue juive en Europe ?

M. F. : Mais cette tentative d’établir ou de rétablir une culture hébraïque en Europe n’a-t-elle pas quelque chose d’un peu « forcé » ?

T. H-C. : Ah ! Bien sûr que si. C’est tout à fait « forcé ». Les missionnaires chrétiens reprochent d’ailleurs depuis très longtemps aux juifs leur obstination à être juifs ; ils la trouvent « forcée ».

Voyez-vous, je ne crois pas du tout que notre réflexion affaiblisse le judaïsme, qui a survécu pendant des millénaires grâce à sa culture, sa foi, ses écrits, ses pratiques religieuses et linguistiques. Nous ne devons pas oublier que les juifs sont le peuple du Livre ; pour assurer la continuité de ce peuple, ce qui importe est le livre.

Propos recueillis par Macha Fogel

Tal Hever-Chybowski est directeur de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem à Paris, où il enseigne la littérature yiddish. Il est rédacteur en chef de ‘Mikan Ve’eylakh’ : Revue pour l’hébreu diasporique (Berlin et Paris). En 2017, il a fondé ‘Yiddish à Berlin : Université d’été de langue et de littérature yiddish’, à l’Institut d’Europe de l’Est de l’Université libre de Berlin. Récemment, il a mis en scène la pièce yiddish ‘Jacob Jacobson’ au Théâtre de l’Opprimé à Paris. Il prépare actuellement un doctorat en histoire à l’Université de Göttingen.

Soutenez-nous !

Le site fonctionne grâce à vos dons, vous pouvez nous aider

Faire un don