Après avoir lu Retour à Lemberg, Danny Trom est revenu dans la ville de Galicie, hier polonaise et aujourd’hui ukrainienne, parcourant la région sur les traces de sa famille. Les traces de Lemkin et de Lauterpacht, les deux héros du best-seller de Philippe Sands, s’y chevauchent avec celle de son grand-père. Terre du crime et épicentre du droit pénal international naissant, pourquoi Sands efface-t-il qu’elle fut aussi un lieu où l’on rêvait le sionisme en yiddish ? À présent la guerre fait rage en Ukraine — et donc à Lviv, autrefois Lemberg. En quoi et comment la situation tragique de l’Ukraine implique-t-elle les Juifs ? La question leur est adressée par l’Ukraine, de même qu’à l’État d’Israël. Pour y répondre, Danny Trom ajoute un post-scriptum à son texte, d’où il tire une position, pour l’Europe et pour les juifs, solidairement.

Retour à Lemberg de Philippe Sands est un best-seller mondial. S’y imbrique l’histoire personnelle de l’auteur — suscitée par une curiosité que chacun semble nourrir pour sa propre histoire familiale — et l’histoire mondiale qui est l’affaire de tous. Le point de convergence des deux plans se nomme Lemberg. L’auteur, dont la famille est issue des environs de cette ville située aujourd’hui en Ukraine, est un professeur de droit international enseignant à Londres et un praticien plaidant devant les instances internationales. Invité un jour à la faculté de droit de la capitale de la Galicie d’antan, province de l’Empire austro-hongrois jusqu’à la Première Guerre mondiale, Sands entreprend de tisser les fils d’un récit surprenant, presque haletant. À vrai dire, l’ouvrage relève d’un art accompli du collage, si prisé par l’avant-garde artistique de l’Europe centrale d’alors.

Lemberg comme métaphore

Voici les pièces de la composition de Sands. Le juriste Hans Frank, futur conseillé juridique de Hitler, gouverneur de la Pologne conquise et à ce titre organisateur de l’extermination des juifs de Galicie, prononça une conférence à la faculté de droit de Lemberg, dans la même salle que l’auteur, apprendra-t-il par la suite. Et la matière qui nourrit l’activité professionnelle de Sands — le droit pénal international— a été forgée par deux juristes juifs formés à cette même faculté, Raphaël Lemkin, connu pour avoir imposé la notion de crime de génocide et Hersch Lauterpacht, réputé pour avoir promu l’idée de crime contre l’humanité, rendant l’État souverain pénalement responsable de crimes, fût-ce contre ses propres citoyens. De l’université de Lemberg le pire a eu voix au chapitre, mais aussi la tentative de le surmonter.

La puissance de l’ouvrage de Sands tient dans ce nouage. Lemberg se solidifie en une métaphore : il figure la bigarrure de l’Europe d’avant guerre, puis l’extermination des juifs en son cœur, lieu de leur plus grande concentration. Avec Lemberg surgit alors le tribunal de Nuremberg qui mit, pour la première fois, les catégories juridiques de crime contre l’humanité et de crime de génocide sur le métier. Lauterpacht ironisa sur la construction juridique de Lemkin que Nuremberg ne retint pas, mais qui ressurgit deux ans plus tard, en 1948, avec la Convention pour la répression et la prévention de crime de génocide. Le tribunal de Nuremberg condamna Hans Frank à la peine de mort ; il ne put faire mieux, c’est ainsi que l’on conçoit le sort mérité de n’importe quel tueur en série. La série, celle des victimes, est innombrable, mais celle des tueurs, limitée, est néanmoins trop longue pour qu’un tel verdict soit satisfaisant. Lemberg fonctionne alors aussi comme un condensé de notre condition actuelle : l’humanité européenne est désormais accusable de crime contre elle-même. C’est à partir de ce foyer que le droit pénal international contemporain s’est déployé et que la pratique de tout juriste qui exerce dans ce domaine, tel Sands, trouve son principe actif.

Retour à Lemberg est donc pour l’auteur un retour aux sources, celle de sa famille, de sa profession, de ses croyances. Et Lemberg fascine Sands. Cela transparait encore davantage quand il est invité à commenter son ouvrage. Est-ce la ville, aujourd’hui vidée de sa bourgeoisie germanophone, de ses juifs et de ses polonais, repeuplée après-guerre d’une population rurale ukrainienne, qui le fascine ? Ou est-ce la métaphore, celle d’une Europe centrale jadis créative, vibrante, puis la fin d’une humanité européenne heureuse et la naissance d’une Europe qui désormais pense pouvoir convertir les massacres politiques en actes criminels ? On ne sait. Sands non plus peut-être, mais il conseille à son auditoire d’aller à Lemberg pour voir de ses propres yeux. C’est ce que j’ai fait.

Retour à Sanok

Peu importe si le projet resté flou de mon voyage précédait ma lecture de Retour à Lemberg : l’ouvrage, efficace, a donné le signal de départ. J’ai suivi le courant sans résister, à la manière dont les dauphins, sans se coordonner, ni même savoir pourquoi, s’engouffrent ensemble dans le Gulf Stream et se laissent porter dans une même direction. Mais dans quelle direction ? Le ressort de cette chorégraphie dépend entièrement de l’identité de la destination. Sands a choisi Lemberg. Non pas Lviv, son nom actuel, ukrainien, ni Lwow, son nom polonais, ni Lvouv, son nom en yiddish. Voilà pourtant autant de destinations possibles.

Il serait abusif de désigner ma destination du nom de Galicie puisque cette province acquit une identité qui se défit en même temps que l’Empire dont elle était une province et Lemberg sa capitale. Avec son architecture parfois majestueuse, toujours élégante, Lviv se pare effectivement des habits de Lemberg. De la terrasse d’un café choisi au hasard dans la vieille ville, cela saute aux yeux : le décor évoque la Cacanie de Musil, mais, hormis quelques visiteurs polonais et russes, on y parle exclusivement ukrainien.

Le lieu névralgique de mon voyage se situe en réalité sur le chemin de Cracovie vers Lemberg. Son nom est Sanok, étape à peine mentionnée dans les guides touristes, ville natale de mon grand-père, où se perd l’origine de mon nom de famille. Aujourd’hui sise en Pologne à la frontière ukrainienne, bordée au sud par les Carpates et au-delà, à quelques kilomètres, par la Slovaquie, cette petite ville, coincée aux confins de trois frontières, est endormie au bord du fleuve San, éphémère limite séparant jadis l’Allemagne nazie de l’Union soviétique fixée lors du pacte germano-soviétique.

Des juifs fuyants l’avancée des troupes allemandes traversèrent le fleuve pour se réfugier sur l’autre rive sous tutelle soviétique, poussant souvent jusque Lemberg quelques 100 kilomètres plus loin. Certains furent abattus lors de la traversée, d’autres s’y noyèrent. Ceux qui atteignirent l’autre rive, y compris Lemberg, sans continuer leur route plus à l’est encore, furent piégés plus tard par l’avancée des troupes allemandes. Les archives informent effectivement qu’on perd la trace de deux membres de ma famille dans le ghetto de Lemberg.

À présent, complètement polonaise, Sanok donne le dos à la frontière et regarde définitivement vers Cracovie, non plus vers Lemberg devenu Lviv dont elle était proche, géographiquement et culturellement.

Comme Lemberg, le nom de cette ville peuplée en 1939 d’à peine 12.000 habitants dont 5000 juifs, se décline en fonction des locuteurs : Sanok en polonais et en ukrainien, Saanig pour l’administration austro-hongroise, Sounik en yiddish. Le cas est banal. Comme Vilnius en Lituanie, Wilno en polonais et Wilna en russe et en yiddish, cité encore plus prestigieuse que Lemberg, du moins pour les juifs, ces villes étaient ballotées au gré des incessants remaniements géopolitiques que connu l’Europe centrale. Vilnius aussi, pour mériter son nom lituanien actuel à l’exclusion de tout autre, fut progressivement homogénéisée, avec l’extermination des juifs, l’expulsion des polonais et des ukrainiens, puis des russes. Sanok, comparée à ses grandes et illustres sœurs Lemberg et Vilnius, était également composite, mais ne présente aucun intérêt ni ne prétend d’ailleurs n’en présenter aucun.

À l’instar de Lemberg, et de très nombreuses villes moyennes et bourgades de la Galicie profonde, Sanok comptait une proportion de 30% à 40% de juifs. Encore fortement dominée par les formes de vie traditionnelle avec ses diverses obédiences hassidiques, une petite bourgeoisie commerçante et industrieuse juive et une strate cultivée y a également prospéré. À l’instar de Lemberg, comme partout ailleurs en Galicie, jusque dans les villages reculés, le judaïsme traditionnel y était concurrencé par des courants religieux modernisateurs et défié par le rayonnement de l’émancipation acquise par les juifs à l’ouest de l’Europe, puis par les sirènes de la Révolution, par le socialisme et le sionisme dans toutes leurs versions et combinaisons. Ces propositions contradictoires, mais souvent enchevêtrées se disputaient l’hégémonie intellectuelle sur les masses.

Le destin des juifs de Sanok fut similaire à ceux de Lemberg, toute proportion numérique gardée et à quelques mois près : incendie des synagogues le lendemain même de l’arrivée des troupes allemandes afin de signaler sans ambiguïté ce qui se prépare, exécutions de masse, surtout des femmes, enfants et vieillards ; mise au travail des hommes valides jusqu’à épuisement ; concentration de la population environnante dans le ghetto déjà surpeuplé et affamé ; déportation et extermination du reste à Sobibor et en cas d’embouteillage, ailleurs.

À la lecture du « Livre de souvenirs » (Yiskerbuch) confectionné par les anciens de Sanok en 1970, il apparaît qu’une trentaine de membres de ma famille, restée sur place, a été assassinée. Survécurent les juifs de Sanok qui partirent avant ou fuirent in extremis très à l’est.

À peine sorti l’adolescence, pris dans le malström politique qui agitait les communautés juives de l’époque, séduit par le sionisme socialiste, mon grand-père, rompit définitivement en 1926 avec sa communauté des hassidim de Belz, et émigra aussitôt en Palestine. Issu du petit peuple yiddishophone, il appelait sa ville Sounik et Lemberg Lvouv. Ce qui le poussa irrésistiblement à embrasser le sionisme était un sentiment de stérilité de la forme de vie traditionnelle dans un contexte où les dangers toujours tangibles planaient sur les juifs de la région. Rien de plus commun à cette époque : Hersch Lauterpacht et Raphaël Lemkin, les deux héros de Sands, activistes du droit international, furent eux aussi des militants sionistes dans leur jeunesse.

Pour Lauterpacht, la proximité du centre universitaire germanophone qu’était Lemberg, devenue soudainement l’université polonaise de Lwow en 1918 avec d’avènement de la seconde République polonaise, offrait des possibilités d’ascension sociale et de mobilité géographique. Mais le climat se détériora quand les nationalistes polonais suscitèrent des pogroms contre les juifs, les accusant de connivence avec les ukrainiens. Pour Lemkin, l’université de Lwow ne fut qu’une étape puisqu’il débuta ses études à Varsovie où il fit ensuite une carrière de procureur, puis dans la haute fonction publique au sein du Ministère de la Justice polonais. Le sionisme, pour ces jeunes diplômés en pleine ascension sociale était une idée certes séduisante, mais ils partirent poursuivre leur carrière, Lauterpacht à Vienne puis à Cambridge, Lemkin à Varsovie, puis aux États-Unis. En province, le sionisme offrit directement au petit peuple une solution pratique, une voie pour s’extirper de la crise spirituelle et politique qui se superposaient avec une acuité inégalée jusqu’alors.

Langue du combat

Il n’existe apparemment aucun point de croisement des trajectoires de Lemkin, Lauterpacht et mon grand-père. Aucune matière romanesque pour broder un récit qui vaille la peine. L’installation durable de mon grand-père dans une Palestine en proie à une sévère crise économique échoua. Il se résolut après quelques mois à partir pour Anvers en Belgique, ville réputée offrir des opportunités de travail, ville portuaire aussi d’où l’Amérique était joignable. Il demeura à Anvers.

Anvers, avec sa concentration de petites communautés hassidiques, est parfois appelée aujourd’hui la Jérusalem sur l’Escaut (comme Venise, il y a des Jérusalem un peu partout, le label est libre de droits). Anachronique, cette ville continua de répliquer, après-guerre, les clivages qui traversaient les communautés juives de l’est. Mon grand-père y retrouva un reste réchappé des hassidim de Belz, mais s’en tint à distance et demeura sioniste, admirateur de Ben Gourion.

Chose moins banale, il resta attaché à la culture yiddish, soutint après-guerre, après avoir mis sa famille à l’abri cinq longues années dans le sud-ouest de la France (alors que la famille restée à Anvers fut déportée), la revue littéraire yiddishophone Di goldene keyt (La chaîne d’or) publiée à Tel Aviv entre 1949 et 1995. Il invita à Anvers, où le yiddish était encore une langue vernaculaire, des écrivains et poètes qui, comme Avrom Sutzkever, s’obstinaient à écrire dans cette langue désormais agonisante. N’en déplaise aux partisans du Bund, on pouvait tenir au yiddish et au sionisme, ensemble.

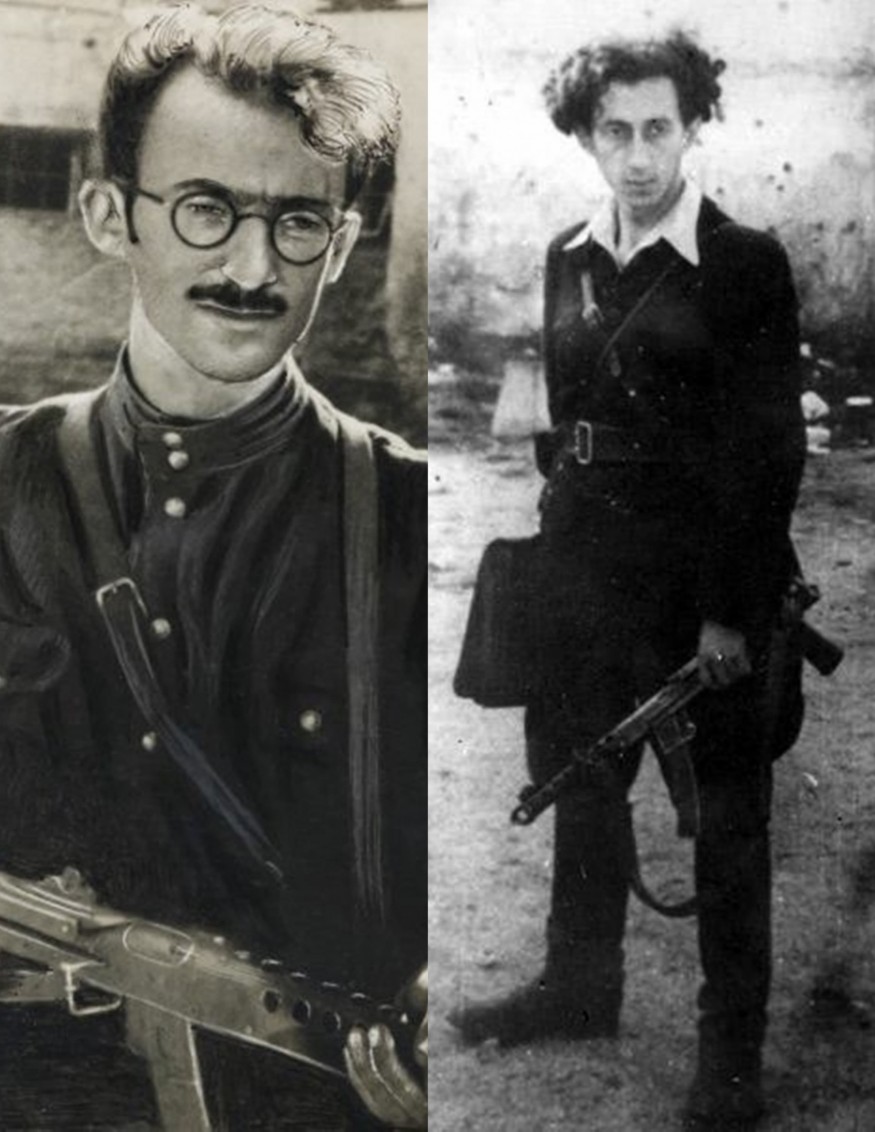

Sutzkever était un jeune poète, membre du groupe d’artistes d’avant-garde Jung Wilno dans les années 1930. Il s’engagea activement dans la résistance armée du ghetto de Wilna à l’arrivée des troupes allemandes et contribua à sauver, en les dissimulant, les bibliothèques et archives de cette « Jérusalem de Lituanie ». Depuis le massacre de 70.000 juifs de Wilna à Ponary entre juillet et août 1941 par le Einstazkommando B9 fraichement débarqué dans la ville, la situation était déjà désespérée. Le poète se rangea sous le commandement de son ami poète hébraïsant Abba Kovner, chef des partisans juifs. Leader du mouvement de jeunesse sioniste-marxiste la Jeune Garde à Wilna, Kovner et son groupe de partisans combattirent d’abord dans le ghetto, puis dans les forêts lituaniennes, jusqu’au bout.

Le premier tankiste soviétique pénétra le ghetto vide de Wilna en même temps que les partisans juifs un jour de juillet 1944. L’officier de l’armée rouge et les partisans engagèrent la conversation en yiddish sous le regard ébahi de Ilya Ehrenbourg, correspondant de guerre de l’Armée rouge. Ce dernier, alors au sommet de sa gloire littéraire, publiera dans la Pravda du 29 avril 1944 un portrait de Sutzkever sous le titre « Le triomphe d’un homme ». Invité par Ehrenbourg à Moscou, transporté directement en avion dans la capitale de l’URSS, Sutzkever y témoigna pour la première fois, devant le Comité juif antifasciste (qui sera liquidé par Staline en 1947), du sort des juifs de Lituanie. Ce récit sera immédiatement consigné dans le projet de Livre noir coordonné par Ehrenbourg et Vassili Grossman ; l’ouvrage, prêt en 1947, sera interdit de publication par le pouvoir soviétique pour cause de « cosmopolitisme sans attache ».

Sutzkever fut appelé à témoigner aussi devant le tribunal de Nuremberg le 27 février 1946. Ici sa trajectoire croise celle de Lemkin et Lauterpacht. Il y relata, d’une voie blanche — en présence de Lemkin qui était le conseiller du juge Robert Jackson, chef de la délégation américaine, et, bien entendu, en présence de Hans Frank aussi, assis sur le banc des accusés — les événements que les deux juristes juifs formés à Lwow objectivèrent sous de nouvelles catégories pénales et qui à présent étaient dans l’esprit de tous. Mais ce point de contact condense une contrariété qui dépasse l’anecdote : polyglotte, Sutzkever s’obstina à vouloir témoigner en yiddish, dans la langue de son peuple assassiné, alors que le tribunal réservait le témoignage aux langues des vainqueurs ; il se résigna à déposer en russe.

Nul doute, les juifs étaient vaincus, malgré Abba Kovner, malgré leur lutte, malgré la victoire des Alliés. Nuremberg ne pouvait clôturer les comptes. Pendant que Sutzkever témoignait, son ami Kovner, à la tête d’une poignée de partisans appelée Nekame, vengeance en yiddish, entreprit, dans l’immédiate après-guerre, d’empoisonner des puits sur le sol allemand afin de tuer le plus grand nombre possible, des officiers si possible, mais peu lui importait, pourvu qu’ils fussent Allemands. La direction sioniste de Palestine désapprouva cette entreprise. Si d’aventure ce projet — qui connut pourtant un début d’exécution — avait abouti, il est probable que cette tuerie aussi eut été saisie au travers les catégories pénales forgées par Lauterpacht et Lemkin. Le point de rencontre aurait alors pris un tour ironique.

Sutzkever était un poète yiddish et Kovner un poète hébraïsant ; les deux amis étaient sionistes. Kovner l’était depuis toujours, par conviction. Il décida de rester combattre à Wilna, sur le front européen, alors qu’il se préparait à émigrer en Palestine. Installé après-guerre dans un kibboutz, il commanda une unité de la Hagana, devenue Tsahal pendant la guerre d’indépendance de l’État d’Israël. Sutzkever était sioniste, il l’était devenu par la force des choses, par réalisme. Après tout, « hagana défense », nom de la milice du parti travailliste en Palestine, est un mot que le yiddish transporta, avant qu’il n’intègre l’hébreu moderne et pénètre le nom de l’armée du nouvel État.

Sutzkever émigra dans une Palestine mandataire finissante, en 1946, et devint, à la naissance de l’État d’Israël, citoyen de cet État qui promu activement l’abandon du yiddish, langue de la condition exilique misérable des juifs désormais supposés rédimés par une langue hébraïque régénérée. Quelque chose de la culture de l’exil voulait manifestement persister dans le cadre destiné à l’abolir volontairement. Comme mon grand-père, Sutzkever était coincé entre deux fronts, entre deux mondes.

De la bibliothèque de mon grand-père il me reste quelques volumes de Di goldene keyt. La notoriété du poète finit progressivement par s’imposer en Israël. Telle une mauvaise herbe, inextirpable, elle persistait, tapie dans le champ bien irrigué de la littérature israélienne. Il fallut le traduire en hébreu pour qu’il y soit lu. Lorsqu’en 1988 un recueil de poésie de Sutzkever fut publié en français sous le titre Où gitent les étoiles, mon grand-père était décédé depuis longtemps. Lorsque je montrai le volume à ma grand-mère, sa réaction fut incrédule : « Sutzkever ? Ce schnorrer ? Traduit en français ? ». Germanophone, immigrée à Anvers de Bardejow (Bartstad pour les nostalgiques de l’Empire), petite ville bourgeoise de Slovaquie et néanmoins toute proche de Sounik en Galicie, elle ne tenait pas le yiddish (qu’elle disait avoir appris tardivement, à Anvers, par nécessité) en grande estime ; ni d’ailleurs le mécénat artisanal de son époux, semble-t-il.

Lauterpacht, Lemkin, et mon grand-père (c’est-à-dire la masse des juifs de la région) étaient yiddishophones et maîtrisaient les langues de leur environnement, au moins celle qui dominait. Avec la renaissance de la Pologne en 1918, ils devinrent mécaniquement citoyens polonais, qu’ils résident dans les environs de Lwow comme Lauterpacht, à Wolkowysk en Biélorussie comme Lemkin ou à Sanok comme mon grand-père. Épouser le mouvement de l’histoire, quitter Lvouv pour Lemberg, Sounik pour ailleurs, supposait d’abandonner le yiddish, quel que soit la destination, y compris la Palestine. Après la Shoah, à l’exception notoire de I. B. Singer qui disait, en souriant, écrire pour un public dont il attendait, avec la venue du messie, le retour, celui qui, comme Sutzkever, s’obstinait à maintenir cette langue en vie, se condamnait à la marginalité.

Cosmopolitisme et sionisme

Une modernité juive, dans toutes ses dimensions, se déployait cependant aussi dans cette langue. Raphael Lemkin mena un combat politique sioniste résolu en yiddish dans la Varsovie des années 1920, dans des termes on ne peut plus tranchés. Il demeure discret dans ses mémoires sur ces années, et Sands, pourtant passé maître dans l’exhumation des vies disparues, à peu près muet. À y regarder de plus près, la notion de crime de génocide fabriquée par Lemkin ne s’éclaire qu’à la lumière de ses écrits sionistes : il existe un yiddische Volk, un peuple menacé dont les contours ne se laissent pas certes pas aisément cernés, mais qui doit prendre conscience de sa singularité et se dresser politiquement afin d’obtenir une souveraineté juive dans un État en Palestine, martèle-t-il sans relâche dans la presse yiddish. C’est parce que ce collectif est plus que la somme des individus qui le compose, c’est parce qu’il forme une espèce de nation, que le droit, s’il veut demeurer en prise avec le monde, doit lui trouver une traduction juridique opérationnelle. Lemkin put alors concevoir le crime de génocide comme le meurtre d’un très grand nombre, chacun pris certes individuellement, mais en tant que membre d’un collectif ; et dès lors que le collectif, en tant que tel, est visé, c’est lui aussi qui est atteint.

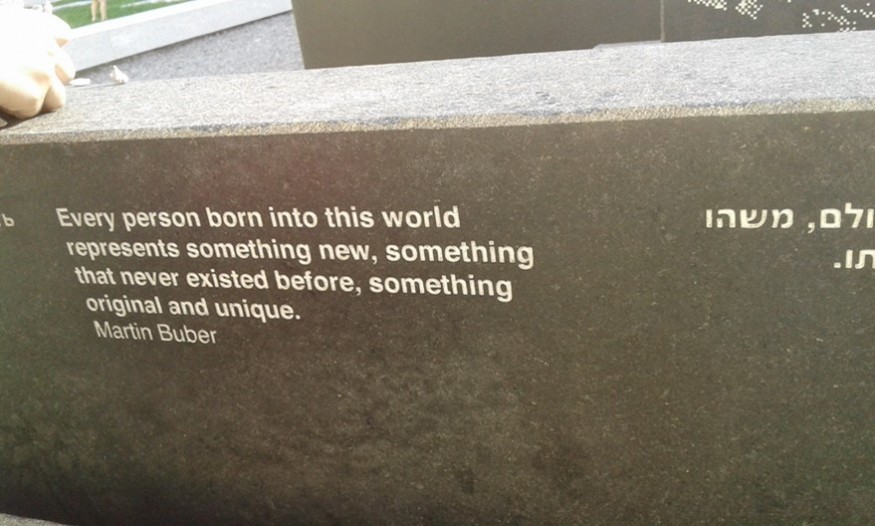

Sands jette un voile pudique sur l’engagement pourtant constant de Lemkin. De toute manière sa sympathie va sans ambiguïté à son autre maître, Hersch Lauterpacht. Lorsqu’il quitta Lwow pour Vienne, Lauterpacht fut remarqué par son professeur de droit constitutionnel Hans Kelsen. Nul doute que l’épistémologie de Kelsen raffermit son propre individualisme juridique. Les États, les collectifs souverains, sont des fictions qu’il convient de déconstruire. Seule demeure pour Kelsen l’ordre juridique qui coiffe chaque sujet, individuellement. Voilà qui résonna favorablement aux oreilles de Lauterpacht. Car son sionisme prenait assurément une expression moins substantielle que celle de Lemkin. Au temps de Lemberg, il assista aux cours de Martin Buber qui ne doutait certes pas de l’existence d’un yiddische Volk, mais était hostile à l’idée même de souveraineté. Exempte de toute potentialité nationaliste, la doctrine de Buber professait que le peuple juif parviendrait à la maturité politique en Palestine, mais en faisant l’économie de l’État. Nul doute que cette humeur anarchiste infusa dans l’esprit de Lauterpacht qui consacra sa vie de juriste à corseter les mauvais penchants de l’État souverain par un droit international protégeant chaque vie individuelle. Il n’empêche que Lauterpacht poursuivit ses activités sionistes jusque dans ses années londoniennes.

Les 3.000.000 de juifs de Galicie périrent, dont les 130.000 de Lemberg et les 5000 de Sanok. À quelques exceptions près. Mais à cette échelle, même l’exception demeure significative. Conjoncturellement, la naissance de l’État d’Israël doit beaucoup à l’embarrassante gestion des rescapés de la Shoah qui erraient, hébétés, en Europe. Rassemblés dans des camps de transit, les Alliés ne surent qu’en faire et le livre Blanc du mandataire britannique leur barrait l’entrée de la Palestine depuis 1939. La création d’un État pour les juifs semblait la solution la plus commode. Et sur place, en Palestine, le Yichouv se tenait désormais prêt à se muer en État. L’État d’Israël procédait assurément du travail politique de générations de sionistes de toute obédience, mais, dans la conjoncture, il était aussi une manière de régler une fois pour toutes le problème juif en Europe.

Les rescapés n’avaient que faire de l’humanitarisme ni du droit des minorités en Europe. Comme Kovner, qui, lui, voulait quitter l’Europe sur un dernier coup d’éclat, comme Sutzkever, ils étaient sur le départ. La Croix rouge était passée dans les camps d’extermination et ne trouva rien à signaler. Le nazisme avait ruiné l’esquisse de droit international promu par la Société des Nations. Les nouvelles alarmantes qui parvenaient précocement dans les chancelleries étaient rangées dans les tiroirs. Les juifs avaient été abandonnés. Sionistes ou pas dans le monde désormais englouti de l’avant-guerre, le reste des juifs d’Europe pensait généralement sa mise sous protection d’un État juif souverain comme la solution préférable à toute autre.

Le visage de l’État d’Israël était Ben Gourion. Il me reste une photographie de mon grand-père en conversation avec Ben Gourion à Anvers, datant du tout début des années 1960. Le socialisme des sionistes qui édifièrent l’État, l’idéal du kibboutz et l’État providence piloté par un parti travailliste dominant et un syndicat puissant, tout cela suscitait certes de la sympathie, mais l’Union soviétique, devenue antisioniste après avoir soutenu un moment la naissance de l’État d’Israël, devint persécutrice de la culture yiddish jusqu’à son éradication. Très tôt, cela dégrisa les juifs pour qui il était difficile de fermer les yeux. Fussent-ils partisans de la Révolution — ce que mon grand-père n’était pas plus que Suzkever déjà critiqué pour son scepticisme au sein de Jung Wilno — « sioniste » y était devenu une insulte qui rendait tout juif suspect. Ben Gourion, pour mon grand-père, était simplement celui qui proclama la naissance État d’Israël, assura sa reconnaissance et sa survie. Cela suffit à lui conférer un immense prestige.

L’État, irrésistible

On conjecture sans difficulté que Lemkin et Lauterpacht restèrent silencieux lors de l’apparition de cet État sur la scène mondiale. Après tout, les deux juristes étaient restés sur le front européen, ils étaient des combattants au long cours d’un droit international dont l’État d’Israël signalait l’échec. Cet échec marquait profondément la condition nouvelle du petit reste des juifs d’Europe. Peu nombreux étaient ceux encore là, en Europe, souvent hésitants ; ils ne restaient pas alors qu’un État juif existât, mais peut-être parce qu’il finit par se tenir là, à portée. Mon grand-père estimait Sutzkever, mais son yiddish était moins poétique : « un bon coup de pied au cul est plus efficace que tous les beaux discours de Ben Gourion » résumait-il en une phrase sa doctrine.

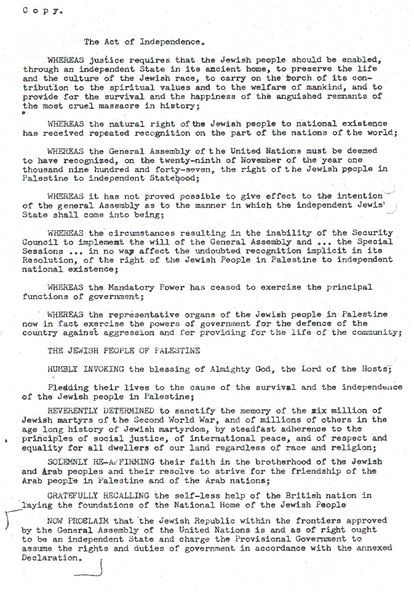

La Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël fut, quant à elle, prononcée dans un hébreu lyrique. Radiodiffusée, elle fut lue par Ben Gourion à Tel Aviv dans une salle comble devant le Conseil national du Yichouv réuni solennellement à cet effet, le 13 mai 1948, jour même où le mandat britannique sur la Palestine prit fin. Si l’un des deux héros de Sands devait surgir en ce point du récit, on eut parié sur Lemkin. Après tout, son ontologie juridique, qui doit tant à ses années de militantisme sioniste, l’aurait favorablement disposé à s’y immiscer. C’est pourtant Lauterpacht qui s’y invite.

On ne sait trop qui sollicita Lauterpacht, exerçant à cette époque à New York, mais Felix Rosentblüth, chargé des affaires juridiques auprès de l’exécutif juif du Yichouv, trouva à Tel Aviv, à sa grande surprise, dans un dossier que Moshé Shertok lui apporta de New York, une proposition de déclaration d’indépendance de l’État juif de la plume du professeur Lauterpacht. La date fixée pour la proclamation de l’État était très proche et pas même un brouillon n’avait encore été rédigé. Inutile ici de retracer la carrière de cette proposition qui fut rapidement écartée lors de cette courte période confuse où l’on jouait contre la montre afin de parvenir à un texte acceptable pour toutes les fractions sionistes. Des transactions intenses sortit un texte qui, finalement, ne doit rien à Lauterpacht.

Lauterpacht proposa que la déclaration soit un acte purement juridique ; il recommanda que ceux qui accomplissent cet acte performatif exécutent la volonté de la communauté internationale de créer un État pour les juifs. Ben Gourion, et avec lui la grande majorité des leaders du futur État voulaient qu’en édifiant un État, les juifs affirment leur propre volonté. Le sionisme, pris dans son sens le plus extensif, n’était-il pas que les juifs, hétéronomes, imposent à présent leur volonté sans en passer par l’autorisation des autres, fût-ce celle d’un Empire, de dieu ou du droit universel promu par Lauterpacht ? Se rejoue ici, ultimement, au seuil de la création d’un État pour les juifs, une ligne de clivage qui traversa le monde juif d’avant-guerre.

Lauterpacht a-t-il été pris d’une irrésistible envie de contribuer à la création d’un État pour les juifs ou a-t-il été incapable de refuser l’invitation à s’y essayer ? On ne sait, mais il lui fallait agir sans renier ses convictions. Il voulut alors que l’État soit déclaré enfant d’un droit humanitaire international en marche et non le fruit d’une lutte politique du peuple juif. Le compromis consistait, pour Lauterpacht, à faire parler le sionisme par la bouche d’un droit cosmopolitique, tel un ventriloque. Mais cette déclaration de naissance, dans l’esprit des leaders sionistes, ne pouvait se résumer à un acte strictement juridique : il fallait dire le nom de l’État en l’enrobant dans le récit de son engendrement, il fallait justifier sa localisation, il fallait dire qu’il était le fruit d’efforts et de sacrifices collectifs, il fallait qu’il exprime et suscite de l’enthousiasme. La proposition de Lauterpacht fut écartée et aussitôt oubliée.

Lauterpacht lui-même n’évoquera jamais cet épisode, de même que ses biographes, de même que Sands. Longtemps dissimulé dans les archives, cet épisode fut pourtant exhumé. Alors, pourquoi donc ce silence ? Que le distingué juriste, serviteur de Sa Majesté, n’en dise rien, cela se comprend aisément. Il eut été fastidieux, peut-être inaudible, d’expliquer qu’il lui fallait assumer la contradiction. Sands se serait-il identifié à son héros au point d’opérer la même forclusion ? On peut le supposer, dès lors qu’aucune trace de mauvaise foi ne transparait dans Retour à Lemberg. Le problème gît peut-être là. Sands nous invite à Lemberg, alors que je suis parti à Lvouv via Sounik.

Nous n’étions pas au même endroit. Nous ne pouvions voir la même chose. Sans le savoir, je me suis engouffré dans l’angle mort de Retour à Lemberg. Sous cet angle, j’entrevis immédiatement le point de convergence onirique de mon grand-père et du héros de Sands. Je perçus ce qui fut irrésistible, même pour Lauterpacht le cosmopolite. C’est dans un autre monde que cette collusion s’est produite, loin des universités et des tribunaux, loin du droit ; très loin aussi du débat anglo-saxon autour du multiculturalisme dans lequel Sands semble immergé, débat qui recycle les termes des gestionnaires de l’Empire britannique. Dans le monde de Lvouv et de Sounik, celui du peuple persécuté, puis détruit, dont le reste cherche anxieusement une voie de sortie hors d’Europe et hors du droit international.

Post-Scriptum (15 mars 2022)