Daniella Pinkstein fait se rencontrer et résonner les grandes figures juives de l’écriture et de la représentation qui se croisaient autrefois à Varsovie et à Paris — notamment autour des deux numéros de la revue Khaliastra. Entre des évocations et des extraits d’oeuvre de Kafka, de Chagall, de Markish et de Greenberg, elle y rend hommage à ce davar qui les tenait ensemble, soit « cette chose disloquée qui rejoint, ondulante et impatiente, le mot. » Dans cette période d’entre-deux où des artistes juifs sont à la pointe de la modernité, elle y décrit une condition où « la responsabilité ne s’acquiert pas, ne s’apprend pas, elle se transmet, dans cette langue habitée, qui place l’individu face à son double. »

Lorsque le monde a été créé,

Le monde a été partagé :

Les uns ont eu le bon vin

Et les autres la soif.

Baal Shem Tov

Si la devise Liberté, Égalité, Fraternité nous est aujourd’hui aussi familière qu’évidente, alors même que le couple « nation – peuple » reste partout, dont en Europe, en constante construction, elle peut aussi, sortie de son contexte, étrangement dissoner. Pour les juifs, à la soif insatiable d’histoire et de savoir en mouvement, mais avec une éthique qui ne devait pas relever de la seule notion théorique, la liberté a toujours été intrinsèquement liée à son devenir, à sa vocation d’homme. « Depuis la boue de la misère la plus atroce jusqu’au plus prestigieux miracle par lequel la dignité humaine est restaurée dans sa grandeur, la soirée du Séder jette l’homme en corps à corps avec lui-même; Nous sommes libres d’une liberté éternelle »[1]. La fraternité fut à son reflet sans cesse exaltée, la leur, comme celle des vastes espoirs européens auxquels une majorité se raccrocha jusqu’au porte de l’anéantissement. Mais devant la récente notion d’égalité, les juifs sont restés au seuil, comme à la frontière d’une terre étrangère où ce qui est égal à l’autre demeurait obscur.

Qui avons-nous été l’un face à l’autre, qui serons-nous l’un face aux autres, quand il s’agit de nous représenter devant l’Égalité fracassante des nations européennes ?

*

Au sortir de la première guerre mondiale, l’Europe se regarde, « ruines qui menacent ruine[2] » dans l’épouvante de ce qu’il subsiste du vieux monde. Rien n’est soudain plus égal à l’autre qu’une gueule cassée d’un côté ou de l’autre de la frontière, qu’un mutilé, qu’un champ de dévastation sur cette ligne-là ou celle au loin, là-bas.

Puisque tout a été anéanti, que reste-t-il alors de l’idée de l’homme ?

Une frénésie s’empare pourtant du monde et y fait tout culbuter. « Une nouvelle ère commence qui ne peut se comparer, par l’ampleur des bouleversements, qu’à la période de la Renaissance[3] ».

Tout reprendre.

Autrement, tête bêche, respirer, exprimer, penser, trouver d’insoupçonnables expressions, car désormais plus personne ne pourrait avancer du même pied.

L’Europe de « l’Atlantique à l’Oural » se met soudain à bouillir. Dans la marmite cuisent les oripeaux de ce monde « d’hier » qui avait conduit dans ses fracs lustrés à la plus effroyable destruction. Il fallait une « métamorphose », urgente celle-ci, de l’homme, de l’art, de l’espoir, de la vision du futur, de l’horizon qu’il fallait dessiner sur d’autres cieux. L’expressionisme né avant-guerre se vêt alors d’autres postures de refus du réel, la Nouvelle Objectivité prend en Allemagne son envol, les mouvements d’avant-garde se font brusquement pressants. Futurisme, surréalisme, primitivisme, en gestation déjà avant-guerre, entrent dans la danse du monde. L’Octobre russe viendra ajouter à cette incandescence la réalité, – et son fantasme-, d’une Révolution.

Apollinaire qui venait d’inventer le terme de « sur-réaliste » à propos du ballet Parade, sera l’un des plus proches alliés et promoteurs des peintres cubistes. En 1918, il publie Calligrammes, poèmes de guerre, poèmes de paix disposés sur la feuille comme une vision – inventeur d’un davar, cette chose disloquée qui rejoint, ondulante et impatiente, le mot.

L’art pense soudain l’art. La Création fixe l’homme, bileux, qui lui est fatalement inférieur. La toute-puissance du rêve, de la forme ou de son obsession hors de contrôle, doit assujettir la volonté par nature destructrice.

A la même époque, des écrivains juifs de langue yiddish rentrent, comme par fracas, dans la modernité. Ébranlé par la Haskala, foudroyé par les pogroms, les enrôlements forcés, puis scindé dans leur devenir par leur engagement dans la « grande guerre », le monde juif subit les coups de boutoir de l’histoire, par d’effroyables et incessantes secousses.

Pourtant, aussi désespérés que déstabilisés, les artistes juifs montrent une combativité et une créativité hors du commun :

Jour après jour – caravanes de navires errants,

voiles pointillées de soleil pour la tempête et la bourrasque

– Je ne suis pas venu vous demander : où donc et d’où ?

Je suis venu pour disparaître et pour renaître.

Jour après jour – incandescentes voiles de lave

vers le bord bleui du repos proche de la bénédiction –

non, je n’atteindrai pas en même temps que tous

la berge du port bleu,

un vent mauvais en route a fracassé mon mât…

Jour après jour tel un messager fendant l’air

du saint anéantissement – dans la tempête et la bourrasque,

tout seul tout seul comme un jour ordinaire

je suis venu pour disparaître et pour renaître[4].

Dans cette effervescence qui secoue toute l’Europe est édité à Varsovie, en 1922, le premier numéro de Khaliastra, Le gang. Épitomé de l’avant-gardisme, cette revue parmi les plus fougueuses, réunit poèmes, essais, fictions, comptes rendus d’ouvrages polémiques, mais aussi dessins et gravures constructivistes et expressionnistes (de Chagall, Brauner ou Weintraub) d’artistes et écrivains incarnant toute la palette de la modernité yiddish[5]. Imprécations, images crues et violentes, positions diamétralement opposées d’un auteur à l’autre, l’univers juif y est réinventé, tourbillonnant, vigoureux, implacable, tel un torrent impétueux que l’on aurait retenu trop longtemps.

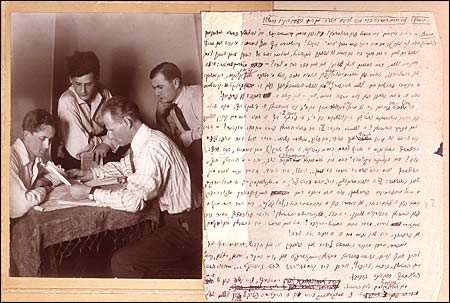

Peretz Markish, Uri Zvi Greenberg, comparses et complices du Gang, eux qui deux décennies plus tard incarneront les deux grands destins juifs de l’époque, chacun à l’autre bout du spectre, se tiennent encore à cette époque, épaule contre épaule, le regard à l’horizon[6].

Ils vont alors, ils vont de croix en croix –

(sur la croix pend un homme depuis deux mille ans)

et tous en chœur s’écrient : descends de croix !

Toi homme et moi possédons même forme !

Descends ! L’horloge-monde a sonné treize coups !

Nous allons maintenant au festin des blasphèmes – –

Descends ! Viens avec nous au festin des blasphèmes !

Pourquoi rester ici pendu ? tous les croyants

font partie de la bande – vers toi ne peut venir

qu’un chien un estropié ou syphilitique –

Et l’homme en croix répond : je ne puis faire un pas

sur terre. Je ne sais… Le crépuscule vient.

J’ignore le chemin qui mène à Bethléem…

Deux mille ans que je ne suis venu en Galilée…

Depuis longtemps je n’ai prié dans les lieux saints…

Ils vont, ils vont – – et voici qu’en chemin arrive à leur rencontre

une cohorte de putains conduite par une madone

une couronne sur la tête et le sexe dénudé

qui fut fécondé par le Saint Esprit…

Oh, où est-il mon unique Jésus ? Où est-il ?

Ne marche-t-il pas lui aussi avec la bande impie ?

Mais voici d’autres voix qui montent qui dominent

– Hosannah ô Marie de Migdol dénudée

à la danse d’extase à la table d’orgie !

Tous les lieux consacrés sont à l’abandon.

Une douleur violette à la fenêtre brule.

Et les blasphémateurs tirent la corde

dans les beffrois, et résonnent les cloches

c’est veille de dimanche noir !

c’est veille de dimanche noir !

(Uri Zvi Greenberg, « Le Monde sur la pente », Khaliastra 1)

Le Monde sur la pente, l’était en effet ! Et ces auteurs chacun dans une dimension différente, avec une violence ou un excentrisme variant selon les terres encore rougeoyantes vers lesquelles se tournaient leurs visions, annonçaient les lendemains de l’humanité.

Ici l’art ne pense pas à la place de l’homme. L’individu par le truchement de la création, au contraire, se rehausse. Ils se regardent fixement, sans ciller, – le lecteur tout à l’admiration de l’auteur, tandis que l’écrivain cherche à une distance inégalable celui qui l’écoute, disposant du lecteur comme de son supérieur. L’un garantissant la hauteur à l’autre. Indéfiniment.

« Qui habitera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche intègre, pratique la justice et dit la vérité de tout son cœur, qui n’a pas de calomnie sur la langue, ne fait aucun mal à son semblable, et ne profère point d’outrage contre son prochain[7] … »

La responsabilité ne s’acquiert pas, ne s’apprend pas, elle se transmet, dans cette langue habitée, qui place l’individu face à son double.

Dans l’ouvrage Forêt obscure de l’écrivaine américaine, Nicole Krauss,- chef d’œuvre d’une beauté cristalline -, le personnage énigmatique de Friedman ne cesse d’interroger l’héritage du roi David, qui de guerrier sanglant aspire à être poète.

« David, qui n’était peut-être que le chef tribal d’un clan montagnard, avait amené son peuple à un haut degré de culture, à l’origine de presque trois mille ans d’histoire. Un homme qui débute comme berger, devient un guerrier et un impitoyable seigneur de guerre, puis qui meurt en poète.[8]»

Ilya Ehrenbourg, écrivain juif russe qui contribuera avec Vassili Grossman au Livre Noir, raconte des années plus tôt, l’anecdote suivante sur sa rencontre à Paris en 1923, avec le flamboyant Peretz Markish plus beau à cette époque que la beauté, et le truculent Oser Warzsavski qui s’était déjà fait connaître (à grand bruit !) avec « Les contrebandiers » (Les deux jeunes auteurs préparant le second numéro de Khaliastra) :

« Nous étions à la Rotonde. Je ne sais plus pourquoi mais Warzsavski raconta une légende hassidique que Markish connaissait certainement mais que je découvrais : Le jour du Jugement dernier des juifs d’une petite bourgade se réunissent à la synagogue et prient pour se faire pardonner leurs pêchés. Mais apparemment, ils avaient vraiment trop péché et Dieu ne leur pardonne pas : l’étoile du soir ne s’allume pas. Une rumeur commence à sourdre dans la synagogue : les gens ont peur de la vengeance de Dieu. Ils s’accusent mutuellement de turpitude, de tromperie, de faux-témoignages. Mais l’étoile du soir ne s’allume toujours pas… Près de la porte de la synagogue se trouve un pauvre vieux tailleur avec son petit garnement de fils. Le garçon s’ennuie, il s’est déjà repenti de tous ses péchés et les péchés des autres ne le trouble pas outre mesure. Il trouve dans sa poche un petit pipeau et se met à en jouer. Les juifs se jettent sur le tailleur : c’est à cause de filous comme ton fils que Dieu tonne contre nous ! Mais le rabbin fait taire les juifs : il avait vu comment Dieu avait souri au garçon et comment l’étoile s’était alors allumée », je me rappelle, continue Ehrenbourg à quel point cette histoire m’avait marquée. Markish quant à lui me regardait de côté, ses yeux étaient tristes et brillants ». « C’est en effet une histoire sur l’art ! » avait-il répondu[9] ».

Vous me direz qu’est-ce que toute cette ardeur, cette flamboyance terrible dont celle des Psaumes a-t-elle à voir avec l’égalité ?

En cette période exceptionnelle, la littérature a cherché son chemin pour y exister comme la force inébranlable d’un avenir humain, sa destinée, son outil, sa lanterne, et sa révolution. « On croit penser » disait Meschonnic, « on est pensé par les mots », et par eux viendraient peut-être la rédemption. « Nous sommes tous tout entiers nous-mêmes le contenu du langage » ajoutait-il encore.

Mais dans la littérature juive s’entend un sifflement, un léger sifflement de pipeau. A des lustres de la moindre rédemption, ou même de notion d’égalité, car d’égalité pour qui ?

A quelques jours de l’asphyxie, Kafka expire encore un souffle frêle visant l’infini : « Ce sifflement réel était-il notablement plus puissant et plus vivant qu’on en gardera le souvenir ? Était-ce même plus, de son vivant, qu’un simple souvenir ? Si le peuple, dans sa sagesse a placé si haut le chuintement de Joséphine, n’est-ce pas précisément parce que, de cette manière, il ne pouvait être perdu ?[10]».

A chaque aurore, il faudrait se demander, que sommes-nous, nous les hommes ? Et parmi les hommes, que sommes-nous nous les juifs ? La sortie d’Égypte est la base historique de l’identité de ce Peuple : son sifflement continu, au travers duquel tout s’entend ou fait silence. D’où certainement la proportion exceptionnelle de nos spécialistes du langage et de ses expressions, pour ce « chuintement » des premiers pas dans le désert, à la vieille d’une longue marche d’où naquirent les commandements d’une humanité séparant le jour de la nuit, séparant le bien du mal, lettre à lettre.

Forverts !

En avant…

Les auteurs juifs de cette époque ont continué la marche. Confrontés de plein fouet à l’histoire dont ils étaient les sujets involontaires, ils se sont à leur tour posés la question de savoir qui ils étaient, – comme individus, mais aussi comme juifs sortis d’Egypte- , dans ce monde-là.

Manitou disait qu’une seule lettre séparait « l’égal » au « vain ». « Deux mots se ressemblent très étrangement en hébreu, le mot « שׁוה » (chavé) qui veut dire « égal » et « שוא », (chavé), « vain » qui se distingue par son «א » final[11] ». Un aleph peut donc plonger l’égalité dans la vanité : cette lettre qui paradoxalement nous relie aussi au silence du divin, cette lettre qui nous engage à chaque souffle dans cette lutte avec l’Ange, cette lettre par laquelle commence Adoni, quand on salue un autre homme. Mon seigneur !

Du haut de leur incommensurable courage, ces auteurs juifs d’hier dont les destins sont toujours les nôtres ont trouvé l’équation, celle qui cesse enfin de donner raison à Caïn, en offrant à l’autre sa dignité, – acte moral qui s’acquiert avec sa propre dignité. Car, nous ne naissons ni libres ni égaux. Ni hors du miracle céleste et de ce qu’il exige de nous.

« L’injonction donnée d’être présent en personne le jour du don de la loi au Sinaï signifie aussi, et surtout, l’obligation faite à chacun d’écouter. Car il ne suffirait pas d’y être bêtement présent dans la chair, mais absent dans l’âme, fugitif en esprit. Il ne s’agit nullement de bêler : oui, oui, oui, à la suite de toutes les autres, quitte à oublier sur-le-champ ce bel héritage culturel ou folklorique juif.

Être là en personne veut dire : se laisser interpeller sans faire diversion, et accepter de porter sur ses épaules une énorme responsabilité humaine. C’est prendre la résolution d’entendre toujours en soi résonner cette parole, de vouloir la chercher, la retrouver, de s’y colleter tout le temps de l’histoire[12] ».

Écrire dans la destinée du Peuple juif, écrire avec la même encre qui a forgé la pierre, a fait de ces auteurs, ceux d’hier, d’aujourd’hui, mais de demain, sûrement aussi, des géants qui nous exhortent à être plus encore que ce que nous sommes. Ils ont engendré, dor va dor, de génération en génération, de siècles en bravoure sans fois distillée, le sentiment d’une vie absolue, qui fait de chacun de nous, un peu plus que notre propre « pareil ». Ces rois David, « trop poètes pour ne pas être prophètes » comme le disait Elie Wiesel à propos de Markish, questionnent, même un genou à terre, notre place face au devenir de l’homme.

Et, Je n’est jamais un autre. « L’homme devient un Je au contact d’un Tu[13] », avec le tranchant de leur plume, qui fait de nous le récepteur d’un engagement.

La terre n’était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l’abîme…

La lettre ne combat pas la Parole, dans le judaïsme elles sont organiquement liées, mais entre l’une et l’autre un souffle entêtant se fait entendre. Le monde juif d’aujourd’hui change aussi vite et sans doute aussi malaisément que ne change le monde en général. Ce qu’il est, ce qu’il deviendra dans cette Europe qui fut longtemps son centre puis son malheur, soulève nombres d’inquiétudes.

« La vraie parole est celle qui, d’abord, pointe vers ce lieu de l’innomé, et rebondit vers nous à partir de lui, chargée de force et de bonté, comme la lumière qui parle », disait l’immense poète Claude Vigée. Dans ce dialogue intemporel, il faut espérer pouvoir à nouveau distinguer ce léger sifflement, qu’il fût dissimulé ou même difracté, nous enjoignant, rivés ou proscrits en ce monde, à nous préparer encore à ce que sera notre chant.

A l’égal de ce Peuple, depuis le Commencement.

Daniella Pinkstein

Daniella Pinkstein, linguiste de formation, fut consultante dans des cabinets politiques et institutionnels français puis européens, traductrice, éditrice, journaliste et chroniqueuse en France et en Israël. Suite à une bourse doctorale, elle s’installe en Hongrie, pour étudier les minorités d’Europe centrale et le discours qui sous-tend leur émancipation. Ce séjour changera son rapport à l’Europe et surtout au monde juif. Elle est l’auteure de ‘Que cherchent-ils au Ciel tous ces aveugles ?’ (Ed. MEO) et de ‘Jérusalem, par une rosée de lumières’, préfacé par Rachel Ertel (Ed. Biblieurope) pour lequel elle a reçu le prix du European Jewish Writers in translation 2021 (décerné par le Jewish Book Week).

Notes

| 1 | André Neher, Moïse et la vocation juive. Points Seuil |

| 2 | Paul Valéry, « Le monde foudroyé », Discours de réception à l’Académie française. |

| 3 | Rachel Ertel, Brasiers de mots, Liana Levi. |

| 4 | Peretz Markish, « Jours de semaine », Khaliastra 2, Lachenal & Riter, p. 154. |

| 5 | Khaliastra n’aura que deux numéros, l’un édité à Varsovie en 1922, l’autre à Paris en 1924. Participent à Khaliastra 1 les écrivains et artistes qui feront entrer la littérature juive dans la modernité, avec hélas la conscience effarée et prophétique de son avenir, et du destin funeste de l’Europe. Par ordre d’apparition : Moshe Broderson, Peretz Markish, Melekh Ravitch, Joseph Opatoshu, Uri-Zvi Greenberg, Israël Joshua Singer, Israël Stern, H. Leivik, Avrom Leyeles, Oser Warszawski, Menahem Flakser, David Hofstein, Joseph Tchaikov, Lipa Reznik, Itzik Kipnis, M. Khachtchevatzki, Itzik Brauner, Marc Chagall, Joseph Tchaikov, Victor Weintraub. |

| 6 | Peretz Markish (1895 – 1952) est l’un des poètes les plus marquants de la littérature yiddish. Il usera de formes novatrices dans toutes ses œuvres, – futurisme ou expressionisme – , pour ouvrir le monde juif à la modernité et conférer à sa culture comme à son peuple la volonté irrévocable de justice et le panache du génie, par-delà les douleurs, les malheurs, et l’anéantissement dont il sentait les premiers frémissements. Pendant la seconde guerre, épouvanté par les persécutions contre les juifs dont il a une partielle connaissance mais une lucidité effarante, il s’implique corps et âme pour le Comité juif antifasciste, avec d’autres comparses poètes, acteurs et écrivains juifs. Ils seront tous arrêtés en 1948 et exécutés le 12 août 1952, dans ce qui fut depuis appelé « la nuit des poètes assassinés » sur l’ordre de Staline qui liquidait en vingt-quatre heures l’immensité, en Union Soviétique, de la culture Yiddish au sommet de son excellence. Uri Zvi Greenberg (1894 – 1981) qui fit la connaissance de Peretz Markish en 1921 à Varsovie, est né en Galicie d’une famille hassidique. Érudit autant en hébreu biblique qu’en littérature yiddish à laquelle il se voue à un très jeune âge, il mêle à ses vers, imprécations et blasphèmes, non pour choquer mais réveiller le monde juif que l’Europe enterre dans les premiers temps par sursauts, avant comme il l’avait prédit dans le « Royaume de la croix – In malkhes fun tseylem», de les ensevelir totalement. Il quittera le navire à temps. En 1924 il rejoint la Palestine, et devient à l’Indépendance l’un des grands poètes de l’État naissant. Il n’écrit plus qu’en hébreu. Ses prises de position étaient à l’époque sans appel quant au « partage » du jeune État. Il se présentera en 1948 à la Knesset sous la bannière du parti de droite Hérout. Il fut l’ami, l’amoureux peut-être aussi, de l’immense Rachel (Bluwstein), poétesse russe, installée en Palestine, qui souffrait déjà de la tuberculose ; il fut l’un des rares à oser s’approcher d’elle, avant sa mort si tristement prématurée. Elle fut le miroir de son âme, comme l’avait été Peretz Markish,- âmes pleines, étoiles solitaires, qui ne cessèrent d’incarner les destins du Peuple juif. Entendras-tu ma voix, mon lointain… ? « רחוקי שלי,התשמע קולי ». Comme leurs chants en effet sont audibles ! presque trop bruyants… |

| 7 | Psaume de David, 15. |

| 8 | Nicole Krauss, Forêt obscure, L’Olivier, p. 89. |

| 9 | In Le long retour, Esther Markish, Robert Laffont, p. 110 |

| 10 | Franz Kafka, Joséphine la Cantatrice ou Le peuple des souris, Payot, p. 90. |

| 11 | Léon Ashkénazi, Dialogue entre les pères et les fils, Jérusalem, 1992. |

| 12 | Claude Vigée, Dans le Silence de l’Aleph, Albin Michel, p. 86. |

| 13 | Martin Buber, Je et Tu. |