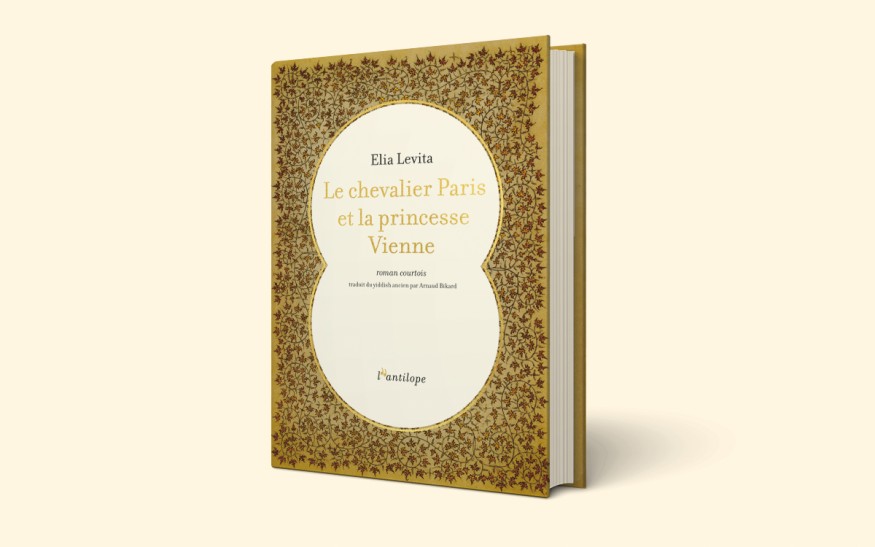

Pour la première fois, grâce aux éditions de l’Antilope, un poème épique écrit en yiddish ancien a été traduit en français — par Arnaud Bikard. Nous avions prévu d’en publier les bonnes feuilles la semaine du 7 octobre… Même si le livre est sorti il y a maintenant plus de deux mois, nous sommes heureux de pouvoir présenter à nos lecteurs cette œuvre étonnante et singulière, écrite au XVIe siècle à Venise par un juif venu de Nuremberg, Elia Levita (1469-1549), né Elye Bokher – qui a transformé un roman courtois en un texte imprégné d’une connaissance profonde des pratiques et des croyances juives.

Le destin unique d’un chef-d’œuvre yiddish de la Renaissance italienne[1]

En 1986, Anna Maria Babbi, une chercheuse italienne découvre un ouvrage écrit en caractères hébraïques dans la bibliothèque du séminaire épiscopal de Vérone. Elle étudiait alors la fortune européenne du Paris et Vienne, roman idyllique, ou sentimental, dont la première version connue se trouve dans un manuscrit français de la première moitié du xve siècle. Cette œuvre en prose, probablement traduite du provençal, narre les tribulations de deux jeunes amants séparés par la naissance et par le conservatisme obtus de leurs aînés. Elle circula d’abord dans les milieux aristocratiques français, dans les cours angevine et bourguignonne notamment, avant de connaître une grande fortune européenne à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. On en connaît, outre la version yiddish, intitulée Pariz un Vienè, des versions anglaise, catalane, espagnole, flamande, latine, italienne, grecque et arménienne.

La découverte de cet ouvrage fut un petit événement pour quiconque s’intéressait à la littérature yiddish ancienne. En effet, on ne connaissait jusqu’alors que quelques exemplaires amputés d’environ un tiers du roman. Il était donc enfin possible de lire dans son entièreté une œuvre que les historiens de la littérature yiddish du début du xxe siècle (Max Weinreich, Max Erik, Israël Tsinberg) avaient jugée supérieure, par sa valeur littéraire, à tout ce qu’ils connaissaient d’autre.

À une époque où la littérature yiddish en Europe orientale passait de manière accélérée du romantisme au modernisme, ces historiens avaient permis à cette culture de se découvrir une ancienneté et une profondeur oubliées. Ils avaient montré que, à côté d’une importante production religieuse (traductions et commentaires bibliques, livres moraux, guides de conduite), les juifs ashkénazes avaient toujours composé dans la langue vernaculaire – le yiddish – des œuvres de divertissement, poèmes, contes, romans souvent sur des sujets juifs, mais également empruntés ou inspirés du monde chrétien : fables ésopiques ou médiévales, romans de chevalerie germaniques ou arthuriens.

Un savant très recherché

Elia Levita (1469-1549), nommé Elyahu Bahur en hébreu, était alors ressorti comme le héros le plus remarquable de cette histoire ancienne. Il appartenait à cette classe fascinante d’érudits juifs qui, à l’époque de l’humanisme, avait établi des rapports de proximité, voire d’amitié, avec les autorités intellectuelles du monde chrétien. Sa connaissance approfondie des grammaires hébraïque et araméenne, son esprit de rigueur, ses qualités pédagogiques, en avaient fait un interlocuteur très recherché. N’avait-il pas été invité par François Ier à Paris pour tenir une chaire au nouvellement fondé Collège royal (futur Collège de France) ? Lui qui était né près de Nuremberg avait vécu treize années dans le palais romain du cardinal Gilles de Viterbe, à proximité de la cour du pape Léon X et avait collaboré avec certains des plus grands imprimeurs de Venise et de l’Allemagne réformée.

Avant Pariz un Vienè

À la fin du xixe siècle, son œuvre littéraire yiddish était pratiquement oubliée, au point que le grand écrivain populaire Sholem-Aleikhem ne pouvait pas croire que la célèbre Bove-mayse (Histoire de Bovo) était de sa plume. Et pourtant, ce récit en prose, symbole de la littérature populaire, était bien une forme simplifiée et dégradée du roman de chevalerie Bovo Dantona qu’Elia Levita avait écrit en 1507 en adaptant un roman en vers italien. On trouve également de lui, dans des manuscrits, des épigrammes comiques, écrites sous forme de parodies de chants sacrés, et originellement destinées à être affichées sur les murs du ghetto de Venise. Il existe d’autres œuvres, dont au moins un roman, qui ne nous sont pas parvenues.

Dans les années 1920, les historiens redécouvraient donc une œuvre yiddish de la Renaissance, écrite dans une langue riche et souple, sur des modèles poétiques italiens, témoignage le plus brillant de la présence du yiddish dans la péninsule de la fin du Moyen Âge au début du xviie siècle. L’histoire merveilleuse du chevalier Bovo, qui fuit une mère infanticide, gagne le cœur de la belle Drusiana, s’associe avec un personnage mi-homme mi-chien, et reconquiert enfin son royaume, a su fasciner des générations de juifs ashkénazes (elle est même à l’origine de l’expression yiddish « a bobe-mayse » signifiant « une histoire à dormir debout »). Mais le travail poétique, en particulier l’adaptation innovante en yiddish de la strophe italienne typique du genre chevaleresque, l’octave (ottava rima), n’a pas survécu aux migrations et aux évolutions culturelles et linguistiques des juifs ashkénazes. Quand on se penche sur cette forme originelle, elle force l’admiration au point qu’un grand spécialiste de la métrique, Benjamin Harshav, y voit l’une des premières œuvres poétiques européennes employant l’iambe en raison de la rencontre du système poétique syllabique italien et du système tonique germanique.

De l’original au poème yiddish

Le roman Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne, comparé à celui de Bovo, a généralement été jugé plus mûr, plus fin, plus élaboré d’un point de vue formel et narratif, même de l’avis de ceux qui ne connaissaient l’œuvre que partiellement. Nul n’a jamais douté que les deux romans soient de la même plume tant l’élaboration libre et humoristique de la source italienne est semblable dans les deux cas. C’est alors que le prologue, enfin redécouvert en 1986, est venu jeter le trouble puisque le poète y affirme être un disciple d’Elia Levita. Malgré certains débats, l’hypothèse d’une mystification d’un auteur espiègle qui aimait à se cacher derrière des masques reste la plus probable.

Ce grand roman yiddish suit de près la version italienne du Paris et Vienne quant au déroulement de l’action et au contenu des dialogues. Mais il donne, à l’une comme aux autres, un relief totalement absent de la source, modifiant le style si radicalement que la narration semble transportée dans un autre univers. Le roman italien, comme l’original français, possède toutes les caractéristiques que le grand critique littéraire allemand Erich Auerbach avait analysées dans un texte contemporain : « Le mélange d’une langue pesamment pompeuse et d’une composition naïve donne l’impression d’un rythme traînant et majestueusement monotone qui ne manque pas d’une certaine magnificence. C’est un genre de style élevé ; mais il est lié à une classe [l’élite féodale], non humaniste, non classique, et foncièrement médiévale[2]. »

Au regard de l’original en prose, le poème yiddish est caractérisé par une légèreté et une vivacité continues. Cela est dû bien sûr au passage d’une prose aux phrases longues et chargées de propositions subordonnées à des vers rythmés adoptant une rhétorique souple, héritée des meilleures œuvres italiennes du début du xvie siècle, où oppositions et parallélismes expriment avec grâce les sentiments intenses des protagonistes. Cela est dû également au goût de l’auteur pour le détail concret, que celui-ci soit physique (les remèdes de bonne-femme au moment de l’accouchement de la Dauphine, l’éventail de Vienne quand elle se rend au bal) ou moral (le réalisme des dialogues où la fougue de la jeunesse est souvent accompagnée de candeur, où les malédictions du vieux Dauphin tombent parfois dans la grossièreté la plus crasse). Le poète yiddish fait aussi un usage virtuose des proverbes, souvent en fin de strophe, créant ainsi, dans sa langue populaire, des effets de surprise et de reconnaissance. C’est ici l’occasion de noter le caractère rabelaisien d’un texte qui n’hésite pas à passer du style le plus élevé à l’évocation des réalités corporelles les plus basses ou à celle d’une sexualité franche et joyeuse.

L’innovation la plus remarquable du poète yiddish est la division de son poème en dix chants, chacun introduit par un prologue. Ces digressions sont de véritables bijoux de poésie satirique. Elles établissent un lien direct entre le récit chevaleresque, récit d’évasion dont l’univers aristocratique est encore plus lointain du lecteur juif que du lecteur populaire chrétien, et la société ashkénaze d’Italie (et d’ailleurs) : les problèmes d’honneur et de rang du texte originel s’y trouvent interprétés de façon beaucoup plus concrète et bourgeoise en termes de richesses, d’entraide ou d’hospitalité. Le poète yiddish joue avec le goût de ses contemporains pour la littérature chevaleresque (goût confirmé par des listes de censure établies auprès des juifs de Mantoue en 1595) afin de tendre à ses lecteurs un miroir, de façon ludique et espiègle. Le monde qui en ressort n’est ni juif ni chrétien, il est les deux à la fois comme si ces distinctions n’avaient aucune importance (et pourtant Dieu sait qu’elles en avaient à l’âge de la création des ghettos !). Paris se confesse à un évêque mais il se marie sous un dais nuptial, conformément à la tradition juive, et donne à sa femme un anneau où sont gravés les mots « Mazel tov ». Dans ce monde, même les mamelouks du sultan peuvent passer leur bar-mitzva !

Influence déterminante de l’Arioste

Plus généralement, la voix poétique prend un relief remarquable. Le conteur plaisantin, qui se présente dès les premières strophes comme un amoureux transi selon une tradition datant des débuts de la poésie courtoise, ne cesse de faire entendre sa voix au cours de la narration, s’adressant directement à son public fictif, jouant de ses attentes, commentant les comportements des personnages, les critiquant ou défaillant d’émotion. Il souligne avec humour les coupes qu’il fait subir à sa source, comme dans le cas remarquable des rêves prémonitoires qui jouent un rôle important dans la tradition du Paris et Vienne et que l’auteur yiddish rejette avec nonchalance les assimilant à de simples problèmes de digestion. Ce rejet est d’autant plus remarquable que la tradition juive accorde en général du crédit aux rêves depuis l’épisode biblique de Joseph. Nous avons donc affaire à un narrateur libre et sceptique qui cultive volontiers l’art du contre-pied, au point de déclarer tout à la fin de l’œuvre, lui l’amoureux déçu, sa joie d’être célibataire (le surnom hébraïque d’Elia Levita, Bahur, signifie célibataire, et il pourrait bien s’agir là d’une discrète signature).

Il est temps d’évoquer le grand modèle qui a guidé la composition du poème yiddish, dont l’influence n’est jamais dite et qui pourtant se fait sentir à chaque strophe : le Roland furieux de l’Arioste. Ce chef-d’œuvre de la littérature italienne, écrit entre 1505 et 1532, est un roman en vers kaléidoscopique mêlant civilité courtisane, vision humaniste, réalisme des nouvelles et merveilleux du roman arthurien. Il est immédiatement devenu populaire dans toutes les classes de la société italienne. Quelques décennies plus tard, selon le témoignage de Montaigne, des villageois étaient capables d’en réciter par cœur des chants entiers. Il s’agit là de l’œuvre italienne la plus représentée dans les listes de livres de leurs bibliothèques que la censure ecclésiastique a demandé, en 1595, à tous les juifs du ghetto de Mantoue, de lui fournir. Des strophes entières du poème ariostéen ont été traduites en yiddish et intégrées au roman Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne (ce qui permet de dater sa composition après 1532). Les solutions poétiques et rhétoriques, la personnalité du narrateur, sa misogynie plus ironique qu’idéologique doivent énormément à l’Arioste.

Mais alors que le public chrétien se délectait de l’aspect cyclique des aventures chevaleresques, qualité que l’Arioste a développée à un niveau vertigineux, les juifs semblent s’être davantage attachés à des romans individuels dont la narration était unifiée et close. En choisissant sa source, Elia Levita s’est sans doute laissé séduire par l’aspect réaliste de ce récit, dont le surnaturel est totalement absent, par l’élaboration psychologique des personnages, par l’importance accordée ici à la critique des mariages arrangés, thème qui lui était cher. Ce récit permettait également une judaïsation plus profonde que la simple évocation de rites ou de coutumes : la souffrance de Vienne, qui dans la source italienne prend une tonalité martyrologique, s’exprime dans le roman juif en des termes typiques des lamentations concernant l’exil du peuple juif et son attente de la rédemption.

En proposant au lecteur français cette traduction du roman yiddish, nous espérons lui offrir un peu de ce que les lecteurs ashkénazes des ghettos de la Renaissance ont dû trouver dans cette œuvre : la découverte d’un récit exotique et fascinant par ses protagonistes nobles et supérieurs, ses péripéties dramatiques, son traitement idéalisé de l’amour, ses voyages lointains, ses terribles enfermements, et celle d’un récit qui est aussi étrangement familier par son goût du détail concret, ses satires vivantes, la connivence créée par l’humour, l’aspect profondément humain d’une vision du monde faisant fi des différences de classe et de religion. – Arnaud Bikard

*

Le chevalier Paris et la princesse Vienne

Prologue

Nul homme ne vivrait et nul ne changerait,

Nul bœuf également, nul aigle ni nul lion,

Nulle feuille sur l’arbre au vent ne tremblerait,

Rien n’aurait de début, ni rien de conclusion,

Si Dieu n’était présent afin de l’orchestrer,

Si n’était le saint Nom, et sa bénédiction,

Dans sa grande sagesse il créa, du néant,

Et rien contre son Nom n’apparaîtrait céans.

C’est pourquoi je le prie et lui lance un appel,

Pour qu’il m’accorde ici, dans sa mansuétude,

De mener à sa fin cette chanson nouvelle,

Comme je l’ai conçue dans ma sollicitude,

Et pour qu’à mon travail il offre sa tutelle,

Comme à l’homme chanté sous toute latitude.

Que mon petit ouvrage autant que les siens rime.

Et qu’avec autant d’art, je le forge et le lime.

Le départ de cet homme a assombri mon cœur

Comme s’il s’agissait d’un père ou d’un beau-père.

Depuis qu’il a quitté le lieu où je demeure,

J’ai versé de son fait bien des larmes amères

Son nom ne lui fait pas le moindre déshonneur,

Je pense au vieux rabbin Eliahu Bokher.

Sa gloire est sans limite et ne saurait mourir

Les livres qu’il a faits ont su la lui fournir.

Il a fait imprimer dans la langue sacrée

Jusques aujourd’hui sept, peut-être huit ouvrages

Le bienfait est de taille, aussi nul ne saurait

Diminuer l’honneur qui gratifia son âge.

Depuis que le grand homme a quitté nos contrées,

Nous voici des poussins sans poule et sans plumage,

Bien que beaucoup de gens estiment sa lecture

Autant que les cochons, perles ou confiture.

Mais je crains tout d’un coup de n’être trop disert,

Et pose de côté son œuvre en langue sainte,

Pour parler maintenant de la langue vulgaire.

Je n’en reviens pas moins à l’homme et à mes plaintes :

Qui saura composer pour Pourim des lieder ?

Qui des chants de mariée, qui des pièces succinctes ?

Qui fera en rimant des livres destinés

À vous faire passer en riant vos journées ?

Ce service, avant lui, nul ne nous l’a rendu

Il est, par son talent, resté seul et unique

Pourtant, j’ai bien connu plus d’un individu

Qui ont osé pousser l’imposture impudique,

Et des années durant de façon assidue,

Jusqu’à copier son livre à la lettre identique

Et ils n’ont pas cillé, éhontés de nature,

Avant d’y apposer leurs propres signatures.

C’est ainsi que ces gens aimeraient faire accroire

Qu’ils sont de tout cela, les justes inventeurs,

Mais à travers son style, à travers ses pouvoirs,

Se laisse reconnaître un véritable auteur !

Mon livre devait-il rencontrer ces déboires

Que je l’accepterais, ma foi, et sans rancœur,

Aussi bien n’ai-je en vue, ni de tromper les gens,

Ni d’acquérir par lui de gloire ni d’argent.

C’est pourquoi, en ce point, le livre nous raconte

Qu’il s’abstient, tout du long, de nommer son auteur,

On me reconnaîtra, et je m’en rends bien compte,

S’il venait à tomber aux mains d’un amateur.

Mais sous mon propre nom, je ne dirais ma honte,

Car il faut confesser mon vice et mon erreur

Ce livre, je l’écris pour l’amour d’une femme,

Dont toute la personne est gravée dans mon âme.

Or elle est aujourd’hui très éloignée de moi,

C’est pourquoi, je l’espère, il volera vers elle

Et il lui prouvera, au bout de quelques mois,

Que je lui voue toujours maintes pensées nouvelles

Peut-être pourra-t-il, sous l’effet de l’émoi,

Retirer de son cœur la dureté cruelle

Pour qu’elle accepte enfin de réjouir mes désirs,

Ainsi que les amants dont je vais vous instruire.

Lorsque je me souviens de l’âpreté du sort,

Je ne peux m’empêcher, hélas, de hoqueter.

Il y a un aveu que je dois faire encore

Pour qu’on ne me reproche aucune fausseté,

Je vous le dis, ce livre, et fruit de mes efforts,

Beaucoup l’ont lu, et le verront sans hésiter :

Il existe déjà dans la langue chrétienne,

Il s’y appelle, ainsi qu’ici : « Paris et Vienne ».

Mais celui qui a fait cette œuvre en italien

N’a orné son travail ni de vers, ni de rimes.

Moi, je me sens la force de soigner le mien

Pour qu’il rime en tout coin, jusqu’à la ligne ultime.

Et si je me fatigue, en route, sachez bien

Que je me laisserai un moment légitime

Pour guérir ma fatigue, aussitôt, sur-le-champ :

Ainsi j’ai divisé mon ouvrage en dix chants.

S’il m’advient d’entamer du livre une section,

Et puis de divaguer hors du sentier tracé,

Lectrices et lecteurs, point de stupéfaction,

Lisez sans vous montrer trop décontenancés !

Je reviendrai bientôt au sujet de l’action,

Je ne peux vous laisser ainsi embarrassés.

Ceux qui, en vérité, prêteront attention

Ne riront pas, je crois, de telles digressions.

J’en arrive à la fin au sujet véritable

Et ne peux plus longtemps rester à papoter.

C’est vrai, je vous retiens un temps déraisonnable,

Et j’entends dans vos rangs des éclats débuter.

Voici, me semble-t-il, vos paroles aimables :

« Il débite pour trois ! Quand va-t-il s’arrêter ? »

Aussi, je laisse là mes mots intempestifs,

Écoutez, je vous prie, et soyez attentifs.

Le prologue s’achève donc ici

Que Dieu fasse venir notre Messie

Et vite nous libère du souci

Nous dirons tous Amen à ces vœux-ci.

Elia Levita

Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne [Pariz un Vienè], d’Elia Levita, traduit du yiddish ancien par Arnaud Bikard, L’Antilope, 284 p., 30 €, numérique 15 €.

Notes

| 1 | Pour de plus amples informations, je renvoie à mon ouvrage : Arnaud Bikard, La Renaissance italienne dans les rues du Ghetto : l’œuvre poétique yiddish d’Elia Levita (1469-1549), Turnhout, Brepols, 2020. La traduction a été effectuée à partir de la première édition qui nous ait été conservée : Pariz un Vienè, Vérone, Francesco dalle Donne, 1594. On trouve une édition scientifique récente du texte français original : Pierre de La Cépède, Paris et Vienne, édition critique de Marie-Claude de Crécy et Rosalind Brown-Grant, Paris, Classiques Garnier, 2015. |

| 2 | Erich Auerbach, Mimesis, Paris, Gallimard, 1968, p. 250. |