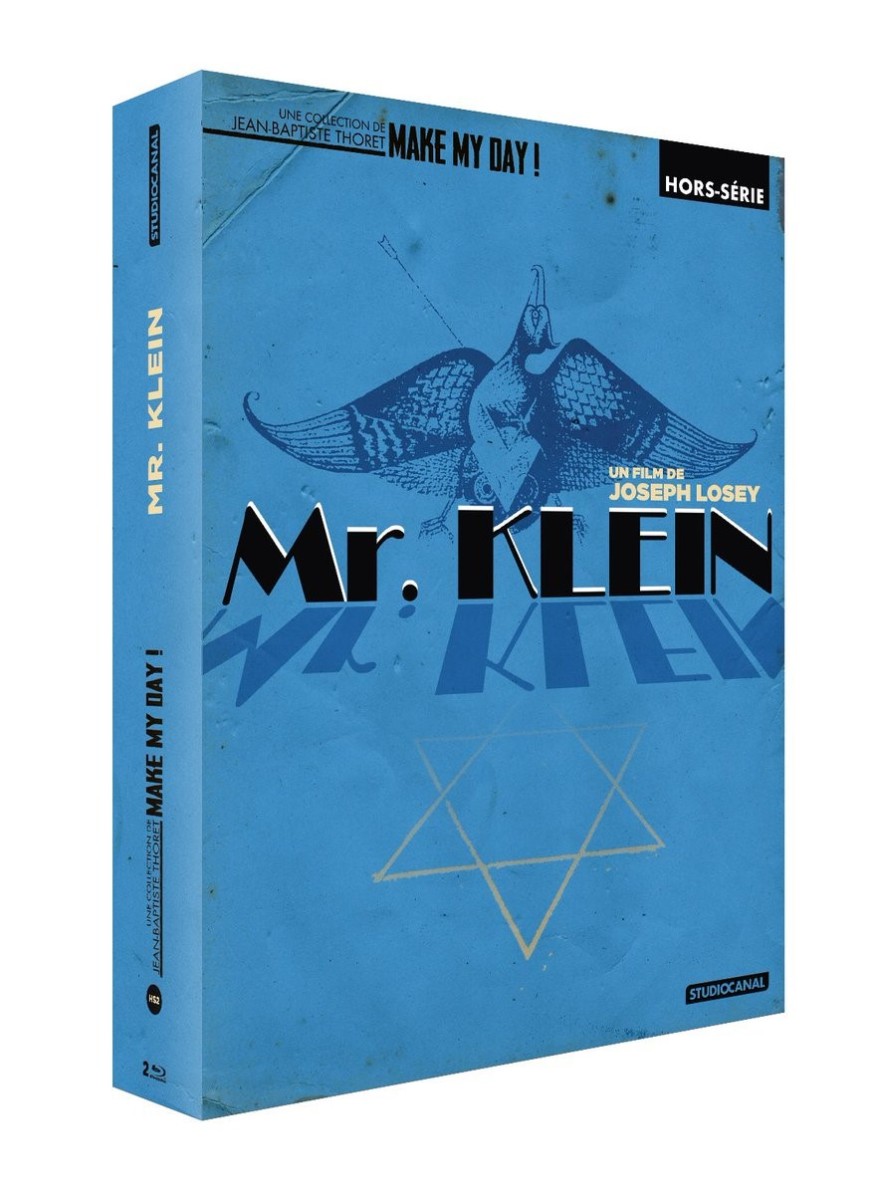

Juillet 1942. Robert Klein est un marchand d’art parisien qui profite de l’Occupation pour s’enrichir sur le dos de Juifs contraints de revendre les oeuvres d’art qu’ils possèdent à bas prix. Un jour, il reçoit un exemplaire à son nom d’Information Juive. Mais Klein n’est-il pas un bon Français catholique ? Qui est donc cet homonyme ? S’agit-il d’une méprise ? D’une manipulation ? Klein part à la recherche de cet autre… et par là de lui-même. Jean-Baptiste Thoret revient sur le film de Joseph Losey à l’occasion de sa parution en Blu-ray, augmenté de nombreux bonus et d’un livre collectif commentant ce chef d’œuvre réalisé en 1976.

Dans la première partie de M. Klein, deux récits progressent en parallèle, mais sourds l’un à l’autre, comme deux France qui, en 1942, se regardent en chien de faïence, voire s’ignorent – la préparation minutieuse de la rafle, l’enquête des policiers et la construction du vélodrome d’un côté, et de l’autre, la vie de cette bourgeoisie parisienne dont Klein constitue un représentant exemplaire. Franco Solinas, le scénariste du film, et Joseph Losey ont converti cette schizophrénie française en un problème identitaire, via les deux Robert Klein du film : le premier est un citoyen modèle appartenant à une élite qui s’accommode de la collaboration et des lois qu’elle produit, et utilise même le paravent nazi pour déverser sa bile antisémite (la séquence du cabaret), tandis que le second est un homme invisible qui fraie sans doute avec un monde où se mêlent résistants, activistes politiques et juifs désireux de se soustraire à une administration française qui les fiche, les dépouille et bientôt les traque. Cette indifférence d’une France envers l’autre est signifiée très tôt dans le film, par la mise en rapport de deux plans qui se répondent en un contraste scandaleux : c’est d’abord la bouche de cette femme juive triturée en gros-plan par un épigone de George Montandon lors de la séquence d’ouverture puis, juste après, les lèvres maquillées de Jeannine, la maitresse alanguie de Robert Klein, saisies dans le miroir grossissant d’une chambre bourgeoise où elle tue le temps. Dans l’échange qui suit entre Klein le marchand d’art et un juif (Jean Bouise) contraint de vendre, pour une somme modique, un vieux tableau de famille, Losey souligne encore l’insensibilité d’une partie de la population à l’égard de l’autre, tel un poison voué à se répandre à l’échelle de l’Histoire. Au fond, Klein voit son interlocuteur mais ne le regarde pas – à la différence de la toile de Van Ostade qu’il scrute longuement – tout comme le médecin du Commissariat aux questions juives procède, en toute impassibilité, à ce qu’on appelait alors un « examen anthropométrique », et cherche sur le corps d’une femme terrifiée des signes anatomiques qui prouveraient sa judéité.

Quelques minutes plus tard, un raccord aveugle juxtapose à nouveau deux réalités qui se voient sans se regarder, soit un plan de Klein, posté à une fenêtre, et son contrechamp qui montre des échafaudages et des ouvriers occupés à transporter des planches et à planter des clous. Losey insiste beaucoup sur la construction matérielle du lieu qui, dans le film, fera office de Vélodrome d’Hiver. Mais dans la France de 1976, ces images qui ponctuent le récit métaphorisent aussi la nécessité de (re)construire une mémoire de l’occupation dans la foulée des travaux de Raoul Levy et de Robert Paxton. À la fin du film, Losey reprend ce motif du contrechamp aveugle lorsque raflé et jeté dans un bus au milieu d’autres juifs, Klein griffonne quelque chose sur un bout de papier (sans doute un mot pour Pierre, son avocat) qu’il jette par la vitre à l’attention d’un vendeur dans l’espoir que celui-ci le ramasse. Cette fois, Klein est passé du côté des échafaudages, autrement dit de côté juif de l’Histoire : le bus redémarre, Klein suit du regard le jeune homme qui, passif, se contente de fixer la boulette de papier tombé sur le pavé. Le vendeur relève la tête, plante ses yeux dans ceux de Klein mais il s’agit d’un regard vide, inerte. La séquence s’achève ainsi en suspens sur une action désirée mais qui n’a pas lieu, sur une interlocution impossible qui dit, au moment même où la rafle se déroule, l’imperméabilité entre les deux histoires qui se jouent ici.

La vérité

Lors de la rafle dite « du Vel ‘d’Hiv », sur les 13 000 juifs arrêtés par la police de Vichy, 5000 furent envoyés au camp de Drancy et 8000 au vélodrome d’hiver dans lequel, sous l’immense verrière qui le surmontait, régnait une chaleur accablante. Ce n’est qu’à partir du 19 juillet 1942 que le Vélodrome est évacué. Les familles seront emmenées vers les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, tandis que les adultes seront déportés vers la mort à Drancy. Dans la séquence finale de M. Klein, Losey ramasse en un seul et même lieu imaginaire ces différentes opérations : l’arrivée de Klein au Vélodrome, la répartition des raflés par ordre alphabétique puis le début de la déportation par des trains stationnés derrière les gradins. Dans le scénario original du film, une mention « Auschwitz » était même dessinée à la craie sur le wagon dans lequel s’engouffre Klein, raccourci glaçant d’un voyage déjà sans retour. En posant des fils de fers barbelés autour du stade et des miradors, en déplaçant la rafle de l’été à l’hiver 1942, Losey tord le cou à la réalité historique et conçoit un lieu fictionnel qui agrège au Vélodrome d’Hiver des attributs des camps de détention et de concentration, soit une manière de signifier combien les centaines de kilomètres qui séparaient les uns des autres, n’existaient pas puisque le Vélodrome fut l’antichambre d’une déportation certaine et tragique. En 1942, être juif à Paris, autrement dit en zone occupée, c’est être conduit et assassiné dans un camp allemand.

Dans la réalité, les trains allemands n’attendaient pas les juifs aux abords du Vélodrome, de même que les soldats nazis, qui apparaissent à côté des wagons, ne prenaient le relais des policiers français qu’à la frontière entre la France et l’Allemagne. Mais qu’importe, dans la réalité aussi, tous les juifs parqués au Vélodrome furent déportés à Auschwitz. Contre l’exactitude historique mais au nom de la vérité de l’Histoire, Losey choisit ici de montrer les soldats nazis sur les quais, comme s’il confondait à dessein le début et le terme de cette opération de police. En réduisant à néant la distance spatio-temporelle qui séparait le Vel d’Hiv des camps de la mort, Losey affiche autant un parti-pris rétrospectif – en 1975, la vérité était largement établie mais la plaie encore vive – qu’une volonté de filmer contre ceux qui, en 1942, prétendaient ignorer le sort auquel étaient destinés ces français raflés en raison de leur judéité mais aussi contre ceux qui, des années plus tard, défendront la thèse du bouclier (Pétain) et de l’épée (De Gaulle) selon laquelle la politique collaborationniste de Vichy aura permis de sauver l’essentiel des juifs français.

D’un signe l’autre

Dès son générique – une fresque montrant un oiseau de proie transpercé par une flèche et surplombé d’un vautour qui déploie autour de lui ses ailes menaçantes – M. Klein s’annonce comme un film crypté qui, de bout en bout, multiplie en effet les symboles, les allégories, les allusions à la Kabbale, les références littéraires (Melville et son Moby Dick), les rimes étranges et les correspondances à détecter. M. Klein suppose, de fait, un spectateur aux aguets, un spectateur enquêteur, concentré sur tous les recoins de l’image, mobilisé sur le moindre détail, prompt à repérer ici un motif déjà vu (un motif en spirale sur une botte) et là les traces de poussière laissées par des tableaux qui manquent à leur place (les murs décharnés des couloirs du château d’Ivry-La Bataille qui laissent supposer qu’il s’agit d’une famille de juifs aisés préparant leur exil). La fièvre herméneutique que contracte tout spectateur attentif du film provient en partie de sa filiation affirmée avec La Mort aux trousses, sommet hitchcockien de l’art interprétatif qui a nourri l’écriture de Solinas, et participe sans doute de la fascination toujours renouvelée que chacune de ses visions procure. Ce qu’il y a de profondément hitchcockien dans M. Klein, c’est bien la façon dont les images n’ont de sens qu’une fois mises en relations entre elles. Chaque signe en appelle nécessairement un autre, souvent son jumeau, avec lequel il doit faire couple. Il faut sans cesse comparer les images, les visages, les attitudes, et les confondre. Cette attention portée au moindre signe, dont le film fourmille, contamine tout le récit, à commencer par le regard des personnages sur les autres et la réalité qui les entoure, comme si le Zeitgeist inquisiteur de l’époque empoisonnait tous les rapports, aussi bien humains que visuels. Pour les traqués, il s’agit de dissimuler tout ce qui, à l’extérieur, révélerait ce qu’ils sont à l’intérieur ; pour les traqueurs, tester la culpabilité à priori du visible, de tous les comportements, de tous les visages et de la moindre image. Dans ses entretiens avec Michel Ciment, Joseph Losey insiste sur l’importance de la séquence d’ouverture de M. Klein – cette femme nue tripotée comme un animal par un médecin répugnant qui doit statuer sur son appartenance à la « race sémite » pour le compte du commissariat aux Affaires Juives – mais surtout sur son placement en début de film trouvée, selon lui, au terme de plusieurs tergiversations avec Franco Solinas, le scénariste. Sans cette séquence, dit en substance Losey, le film perd sa raison d’être et sa colonne vertébrale, il se disloque littéralement, comme si celle-ci exprimait une manière de triturer le visible qui allait affecter tout le film.

Dans M. Klein, il suffit d’un seul mot, d’un regard ou d’une simple impression de ressemblance (la concierge qui, un instant, confond Klein 1 et son locataire Klein 2) pour qu’un individu bascule du mauvais côté de l’Histoire. Les images elles-mêmes n’échappent pas à ce commerce fondé sur le postulat d’une suspicion nécessaire. Il est beaucoup question de photos dans le film, de celle de cette ouvrière de l’usine de Balard (un visage mais plusieurs identités) que Klein veut retrouver au cliché de son homonyme, sur une moto et en compagnie d’une femme, qu’il fait développer dans un laboratoire. Losey cadre la photo de loin, nous empêchant ainsi de confronter les visages des deux hommes – mais Klein a-t-il vu quelque chose que nous n’avons pas vu ? Ainsi, l’analyse de ces photos s’avère toujours décevante puisque chacune d’elle renvoie à une infinité de lectures (l’ouvrière et ses multiples prénoms) qui relance la machine herméneutique plus qu’elle ne l’atténue. Au fond, les images, comme les identités, sont volatils et possèdent le sens qu’on veut bien leur donner. Car Losey et Solinas ont conçu le récit de M. Klein sur le principe des poupées russes mais inversé puisque chaque séquence du film, comme chaque photographie, résout quelque chose de la précédente en même temps qu’elle ouvre un peu plus le champ des possibles. Les signes à interpréter se relaient entre eux, prolifèrent, devançant toujours l’esprit du spectateur qui se retrouve, comme Klein 1, à progresser dans le film à tâtons, toujours légèrement en retard sur l’évènement à venir.

Le thème du double, qui hante tout le récit de M. Klein, a pour effet premier d’inquiéter, voire d’atomiser l’innocence des images, leur sens littéral, puisque ce que l’on voit n’est pas nécessairement ce qui est. Il n’y a pas que Robert Klein qui cavale vers son homonyme, le supposé Klein 2, mais c’est le film en entier qui se trouve menacé par sa doublure, son refoulé et ses spectres : refoulé identitaire (la judéité de Klein ?), refoulé historique (cette Occupation qui s’occupe soudain de celui qui l’occultait) et refoulé existentiel (et si Klein voulait devenir quelqu’un d’autre ?). En réalité, chaque séquence du film fait avancer le récit vers un dénouement plein et désiré (Klein 2 existe-t-il ? Klein 1 est-il juif ? Échappera-t-il à la rafle ?), en même temps qu’elle le (nous) fait reculer vers une question originelle sur laquelle il se fonde. Plus on progresse dans le film, plus le gouffre de ses interprétations se creuse. M. Klein est ainsi, pour reprendre le titre d’une nouvelle fameuse de Borges, un film aux sentiers qui bifurquent, indéfiniment. Cette question originelle relève à la fois du roman familial, de la quête existentielle et de la recherche d’une identité qui, par essence, s’avère introuvable.

Au fond, toute identité, nous dit M. Klein, est un cas douteux. Au cours de la première partie, Klein s’échine à trouver des preuves qu’il est un non-juif mais peu à peu, la frontière entre lui et l’autre vacille, s’obscurcit, flirte même avec les territoires du fantastique et de l’absurde. Non seulement le scénario du film construit une identification forcée entre Klein et son homonyme juif à grand renfort d’indices concordants (même silhouette, mêmes lectures…) et va jusqu’à imaginer une scène qui échappe à toute logique narrative. Un matin, Klein, déjà aryanisé et reclus dans son appartement vide, sort de chez lui et achète un journal au kiosquier de sa rue. Un berger allemand – le même qu’on vu sur la photo de Klein 2 – furète dans les parages et finit par suivre Klein jusqu’à la porte de son immeuble. D’abord réticent, Klein accepte de le laisser rentrer. Ce chien égaré, dont personne ne connait le nom et auquel Klein va s’attacher, appartient évidemment à son homonyme, et fonctionne comme un élément qui serait passé d’un monde à l’autre. D’un point de vue cartésien, rien ne permet d’expliquer que l’animal reconnaisse un homme qu’il ne connait pas, mais d’un point de vue symbolique, il passe du pareil (Klein 2) au même (Klein 1), comme si le scénario introduisait ici la preuve d’une métamorphose en cours.

L’identité introuvable

Klein 1 est le corps par lequel Losey organise la circulation entre les deux France de 1942 puisque son enquête le conduit à chercher son homonyme, Klein 2, dans le territoire d’en face, à prendre conscience de ses conditions d’existence et des règles qui, à mille lieux de celles auxquels les siens sont soumis, les organisent. Les deux films cheminent côte à côte et, sous l’impulsion de Robert Klein lui-même, finissent par se nouer lorsque la police fait irruption dans son appartement afin de saisir ses biens, au nom de lois qui, dans son monde, n’ont pas cours. Dans la France de Vichy, Klein 1 le bon catholique est devenu Klein 2, un juif présumé, traqué à force d’avoir fabriqué auprès des autorités les conditions de possibilité d’un doute sur son identité civile qui a fini par le rattraper. Or dans la France de Vichy, le doute fonctionne en réalité à charge, et pour certains comme une certitude, puisque les désignés coupables doivent apporter eux-mêmes la preuve de leur « innocence », autrement dit de la pureté de leur lignée. « Je ne discute pas la loi mais elle ne me concerne pas », affirme naïvement Klein au commissaire de police, sans comprendre que dans le regard de ce dernier, il n’occupe plus la position du privilégié qui pouvait, crânement, détourner les yeux des horreurs induites par l’aryanisation, mais qu’il appartient désormais, sous l’Occupation, au territoire des bannis.

De ce point de vue, M. Klein est un film profondément sartrien puisque l’individu se trouve subitement déloger de lui-même par un autrui (le rouleau compresseur administratif de Vichy…) qui le fige à l’intérieur d’une identité dont il a lui-même fixé les contours. Cet autrui dédouble l’individu qu’il envisage puisqu’il fait surgir en lui, un autre qu’il ne reconnait pas. Ou qu’il ignorait. Ainsi, Klein 1 sera juif et traité comme tel jusqu’à ce qu’il apporte la preuve du contraire. La première partie du film est construite sur cette quête effrénée de Klein 1 qui se lance à la poursuite de son homonyme, Klein 2, afin qu’il le disculpe d’être ce que Vichy dit qu’il est. C’est le moment kafkaïen de son aventure.

Juste après avoir trouvé un exemplaire des Informations juives déposé par un inconnu sur son paillasson, Klein se contemple dans un miroir situé devant sa porte d’entrée, et ce geste, qui consiste à mirer son reflet, sera répété à plusieurs reprises dans le film (dans la séquence de la Coupole, devant le miroir de salle de bain de Klein 2…), comme s’il s’agissait d’extérioriser cet autre, de la matérialiser devant soi et d’organiser avec lui une rencontre muette. Dès cet instant, l’homme plonge à l’intérieur d’un double champ, d’un côté le champ du récit familial et administratif (replonger dans la généalogie d’une « famille catholique depuis Louis XIV ») articulé à l’hypothèse d’un complot (qui cherche à se faire passer pour Klein et pourquoi ?), et de l’autre, un champ symbolique dans lequel l’enquête se transforme en une aventure existentielle (reconnaitre une part de soi qu’on ignore et, par conséquent, une partie de l’Histoire qu’on a choisi d’ignorer). Notons ici que Jean Bouise, qui interprète le personnage du vendeur juif dont on ignore le nom, n’apparait que deux fois dans le film, et toujours en présence de Klein : au tout début (c’est lui qui remarque l’exemplaire d’Informations Juives) puis dans l’ultime séquence – on le distingue sur les gradins du Vélodrome puis derrière Klein, dans le wagon en partance pour les camps. Mais existe-t-il vraiment ? Qui d’autre pourrait attester de sa réalité sinon qu’il est l’élément déclencheur du film, celui qui remet en mains propres à Klein la première clé de son aventure en lui lançant un énigmatique « Bonne chance, M. Klein » ? Ne serait-il pas la première manifestation d’une culpabilité historique enfouie (l’indifférence d’une France collaborationniste à l’égard des juifs persécutés) ou le guide spirituel qui, dans l’ombre de l’Histoire, ramènera un juif parmi les siens ?

Le premier plan au miroir du film intervient, symboliquement, juste après que Klein a profité de cet homme contraint de vendre son tableau, ouvre ainsi la ligne d’un dédoublement narratif (première manifestation de Klein 2) et surtout, d’un ébranlement intime qui va dicter toutes les actions de Klein jusqu’à ce moment final, incompréhensible pour ses « amis » qui brandissent alors les preuves administratives tant convoitées, où il se jette dans la gueule du loup allemand. On pourra toujours arguer que Klein, au nom d’un curiosité délirante, veut alors faire face à son double avant de revenir auprès des siens, le mirer pour de bon, comme un Achab qui pourrait enfin toucher du doigt sa baleine, mais la fougue avec laquelle il se noie dans la foule des raflés exprime combien le Klein du début n’est plus vraiment le Klein qui se précipite maintenant vers une mort certaine. Au fond, une part de Klein 1 a choisi de devenir Klein 2 et son ultime geste, suicidaire à bien des égards, est celui d’un homme qui se projette littéralement à l’intérieur d’une identité qui lui a été imposé et qu’il choisit, in fine et contre toute attente, d’embrasser. Même si elle continue d’occuper l’esprit de son avocat, la réalité de Klein 2 n’a, à ce moment ultime du film, plus aucune importance.

« C’en est fini des Robert Klein ! »

Il faut alors remonter le fil de la dernière séquence du film, lorsque Klein disparaît volontairement derrière les gradins du Vélodrome en direction des trains, et saisir quand, et pourquoi, son enquête a basculé d’une volonté de se départir de sa proie (Klein 2) à un désir d’identification avec elle. À quel moment Klein 1 a-t-il finalement souhaité devenir Klein 2 ?

Dans M. Klein, la violence du regard de l’Autre – celui, dominant, de la machine collaborationniste qui répertorie, exclut et assigne à une identité selon des critères qu’elle a elle-même élaboré – est un piège dont la victime, autrement dit celui qui est regardé, ne peut s’extraire. C’est à l’intérieur de ce piège que Klein se débat dans la première partie du film. Plus il s’obstine à prouver qu’il existe un autre Klein, plus les faits s’accumulent qui prouvent le contraire. Plus précisément : il, et nous avec lui, comprenons qu’il est impossible de faire la preuve de son identité. Mais au fil de ses recherches, il découvre aussi la nature de ce contraire qu’il traque et succombe peu à peu à une forme de séduction qui tient autant du refoulé (cette judéité enfouie qu’atteste l’embarras du père strasbourgeois), de la culpabilité (la honte de rester aveugle au sort des juifs), que de l’aventure qui étreint ceux qui vivent dans l’Histoire (l’existence supposée de Klein, à la fois dangereuse et romanesque). C’est pourquoi, si à la fin du film, Klein 1 continue de courir après Klein 2, ce n’est plus dans le but de confondre un usurpateur et réaffirmer son identité première (Klein 1), mais pour mettre un visage sur celui qu’il veut devenir. Cette mue existentielle explique, pour partie, l’incompréhension grandissante de ses amis mais aussi le changement d’humeur et de comportement de Robert Klein au cours du film, via l’interprétation géniale d’Alain Delon qui laisse affleurer sur son corps et son visage les signes de cette épiphanie progressive. La séquence au cours de laquelle l’appartement de Klein est vidé par la police et l’administrateur se découpe ainsi en deux temps et marque sans doute un premier moment de rupture : à la protestation d’abord véhémente de Klein succède une forme de provocation lorsqu’il encourage Nicole, l’épouse de Pierre, à jouer au piano les premières notes d’une partition qu’il a récupéré chez Klein 2. On entend alors le début de l’Internationale, chant révolutionnaire interdit sous Vichy, qui provoque les cris d’orfraie de son mari et du commissaire, mais provoque chez Klein, un sentiment de jouissance. Pour la première fois, Klein s’oppose frontalement aux siens, se comporte conformément à ce qu’on croit qu’il est (un juif et un subversif) et en tire visiblement une satisfaction libératrice. Ce début de révolte contre la société dont il est issu appartient à l’esprit de Klein 2 et ira jusqu’au dégoût des siens, à commencer par Pierre, qui concentre en sa personne toute la lâcheté et l’opportunisme de cette bourgeoisie civilisée qui s’est accommodée du pire.

L’ironie subtile du film c’est que le regard d’autrui, cette « arme braquée sur moi » (Sartre) par les forces de la collaboration, leur injonction totalitaire à faire la preuve de son identité, fait naître, chez Klein, un être plus désirable encore que celui auquel il s’accrochait. Comme s’il avait fini par retourner l’arme de l’oppresseur pour la transformer en un instrument d’émancipation. D’où la sérénité et la vitalité inattendue dont Klein fait preuve dans la toute dernière partie du film, qui tranche avec ses manières corsetées (civilisées) du début. Delon le samouraï est devenu un homme libre et pressé. Sur le quai de la gare censé le conduire hors de France, Klein a rendez-vous avec Pierre. À la fausse gravité de ce dernier (qui a su profiter des infortunes de son ami devenu indésirable), répond le ton presque enjoué de Klein, soudain requinqué, indifférent à son ancienne identité civile (« Ainsi, c’en est fini des Robert Klein ! ») comme à la nouvelle que Pierre lui procure (De Vigny), soit une libération qu’il exprime alors à mots couverts : « Tout compte fait, j’en avais assez de la France actuelle, dans ce pays nous sommes trop civilisés, trop polis et trop fichés ». Or qui était Klein 1 quelques mois plus tôt sinon un individu trop poli et trop civilisé, autrement dit un collabo en costume terne ? Klein 1 a basculé dans l’autre France et son ancien habitus, qu’il regarde maintenant de loin, depuis Klein 2, l’amuse en même temps qu’il le répugne.

Enfermé dans ce train à bestiaux, Klein s’enfonce vers la mort, c’est certain, mais il mourra vivant. Dans le dernier plan du film, Losey fait alors revenir sur la bande-son l’échange inaugural entre Klein et le vendeur juif, soit une manière d’opposer à l’empathie totale du spectateur pour ce nouveau damné, le souvenir que ce même homme, mais dans la peau d’un autre, fut aussi un salaud ordinaire.

Jean-Baptiste Thoret

Jean-Baptiste Thoret est réalisateur (« We Blew It », « Michael Cimino, un mirage américain »), directeur de la collection « Make My Day » chez Studio Canal et auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur le cinéma, parmi lesquels « Le Cinéma américain des années 1970 » (Cahiers du Cinéma). Son dernier livre, « Michael Mann, mirages du contemporain » (2021) vient de paraître chez Flammarion.