« Celui qui marche sur la tête, il a le ciel en abîme sous lui ». Paul Celan, lorsqu’il formule ce constat, parle du poète Lenz, qui parfois « aimait marcher sur la tête » dans ses promenades à travers les Vosges où il était laissé aux bons soins d’un philanthrope et pasteur protestant, incapable de le soigner de la folie qui l’accablait. Il meurt prématurément à quarante ans, après une longue errance à travers toute l’Europe, une nuit dans une rue de Moscou, seul, inconnu et finalement enterré dans une fosse commune. Büchner qui lui a érigé le monument littéraire auquel Celan se réfère, meurt lui aussi trop tôt, à vingt-trois ans, ce qui lui a juste laissé le temps de renverser la langue allemande dans quelques rares œuvres qu’il a publiées de son vivant – sa veuve a brûlé ce qui restait de ses manuscrits, contrairement à Max Brod qui a sauvé ceux de l’autre révolutionnaire de l’expression en allemand cher à Celan et mort jeune lui aussi, Kafka.

Ce dernier aurait fêté ses cent-trente-huit ans le 3 juillet de cette année, occasion pour K. de consacrer un numéro spécial à celui qui, aux yeux de toute la génération de jeunes juifs germanophones qui furent ses contemporains, dessinait le ciel comme cet abîme au-dessus duquel se tiennent tous ceux qui essaient de parler dans un monde moderne déconnecté de la tradition. En tout cas, c’est de cette manière que Bruno Karsenti restitue pour nous l’intense fascination qu’exerçait l’œuvre de Kafka sur les juifs allemands de son époque, comme lieu où ce qui a été perdu résonne comme commandement et astreint à l’écoute de son silence.

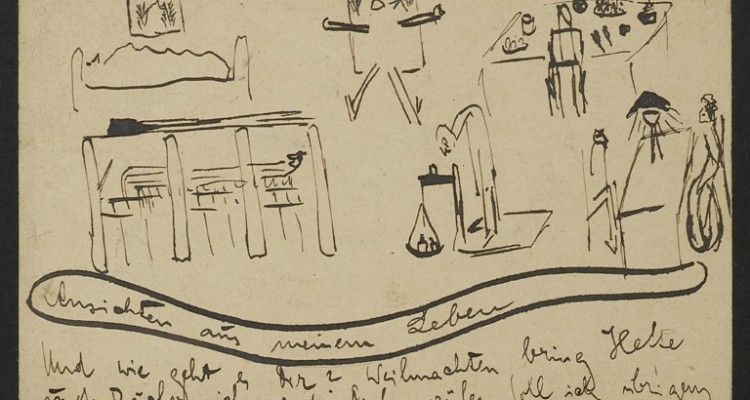

Avishag Zafrani nous donne à voir une autre facette de la langue de Kafka, celle où elle se refuse de parler et se transforme en quelques traits jetés sur un coin de papier, une vieille facture ou encore l’addition d’un repas pris dans un des majestueux cafés cacaniens de Prague. Les dessins de Kafka, eux aussi sauvés par Max Brod, et récemment mis en ligne par la Bibliothèque nationale d’Israël, paraissent comme une autre manière d’échapper à l’obligation de produire de la cohérence dépassant le simple aperçu dans un monde moderne où rien n’est moins certain que la persistance de la révélation.

Enfin, nous remettons à la une le bref portrait de Kafka que Jean-Pierre Lefebvre a écrit pour le premier numéro de K. Pour lui aussi, Kafka travaille au dépouillement de la langue, allant jusqu’à l’effacement du nom propre dont ne reste que l’initial K., dans un refus têtu d’injecter artificiellement du sens dans un monde moderne où chacun doit prendre acte de l’obligation d’arpenter l’espace sans instrument de mesure légué et où ce n’est pas le chant enchanteur de l’archaïque qui menace mais le silence du ciel qui se tient sous ceux qui, fous ou juste lucides, aiment, comme K., parfois marcher sur la tête.