Qu’est-ce qu’un écrivain juif ? Et comment se distingue-t-on comme tel ? C’est à ces questions que Henri Raczymow tente de répondre pour lui-même : il revient à la fois sur ses lectures essentielles et sur quelques-uns de ses livres, pour s’expliquer comment – après la Shoah et, comme il l’écrit, ayant « perdu ses sources » – il a fait un retour dans sa propre histoire juive.

« J’ai d’abord cru que j’étais écrivain puis je me suis rendu compte que j’étais juif, puis je n’ai plus distingué en moi l’écrivain du juif, car l’un et l’autre ne sont que le tourment d’une antique parole. » Edmond Jabès, Le retour au Livre. Ce livre, Le Retour au Livre, date de 1965, il est donc antérieur à mon propos ici. C’est dans ce livre de Jabès qui clôt Le Livre des Questions et Le Livre de Yukel, qu’on peut lire cette belle formule : « Dieu est une interrogation de Dieu » et ceci qui nous concerne plus directement aujourd’hui : « Le judaïsme et l’écriture ne sont qu’une même attente, un même espoir, une même usure. »

Quand j’ai découvert Le Livre des Questions, vers 1980, ça a été pour moi une révélation. J’avais le sentiment, très paranoïaque et mégalomane, que Jabès parlait de moi ou en tout cas pour moi. Comme j’étais un peu en panne d’inspiration s’agissant de mon propre travail, j’ai cru bon de m’inscrire en thèse. J’ai rédigé une cinquantaine de pages sur Jabès, probablement assez mauvaises. Et c’est alors que se produisirent deux rencontres, celle de Henri Meschonnic, celle de Shmuel Trigano. Meschonnic disait pis que pendre de Jabès, lui reprochant de mettre en scène de faux rabbins, ce qui à mon sens tenait du truisme ou de l’enfonçage de portes ouvertes. Toute l’entreprise jabésienne à ses yeux était du toc. A la même époque, je suis tombé sur Le Récit de la disparue, la “disparue” étant la judéité elle-même, le premier livre de Shmuel Trigano, sorti chez Gallimard à la faveur d’une lecture positive de Levinas et de Meschonnic justement qui, bien que n’aimant pas la pensée de Trigano, était favorable à la publication de son livre. Ce qui me troublait grandement, moi qui ne faisais que découvrir les choses, c’était que Meschonnic que j’aimais, n’aimait ni Jabès que j’aimais, ni Trigano que j’aimais, ni Levinas d’ailleurs, je crois qu’il n’aimait rien ; Trigano détestait Jabès et ignorait superbement Levinas. Quant à Edmond Jabès, je peux en témoigner, il aimait surtout Edmond Jabès. Moi en tout cas, pour qui la judéité avait sinon disparu, du moins était bien enfouie et bien floue, engloutie dans les shmattès judéo-bolchéviques de ma parentèle, vous pensez si le seul titre de l’essai de Trigano devait m’enchanter, me faire renouer avec une part de moi qui, pour des raisons familiales et historiques, avait disparu dans les poubelles de l’Histoire et avec laquelle j’étais en passe de renouer peu à peu, dans le balbutiement, quasi le bégaiement. J’utilise le mot « bégaiement » au sens de Marx : « l’Histoire ne se répète pas, elle bégaie », car je n’étais évidemment pas le seul chez qui ces questions se posaient, de la même manière, dans pratiquement les mêmes termes et au même moment, sans que les uns ni les autres nous le sachions, nous le sachions encore, nous sachions encore que nous étions un certain nombre, au même moment, à revenir, selon une téchouva la plupart du temps laïque, mais pas exclusivement. Nous étions un certain nombre en effet à effectuer ce travail d’archéologue improbable, après le reflux définitif de Mai 68 où nous nous étions fort investis. C’est à cette même époque que j’ai lu et relu cent fois cette pensée de Levinas, si souvent citée : « S’interroger sur l’identité juive, c’est déjà l’avoir perdue. Mais c’est encore s’y tenir, sans quoi on éviterait l’interrogatoire. Entre ce déjà et cet encore, se dessine la limite, tendue comme une corde raide sur laquelle s’aventure et se risque le judaïsme des juifs occidentaux. » (Difficile Liberté). Cette parole me consolait, comme elle eût sans doute consolé Kafka de n’être qu’un Juif occidental : j’avais perdu mes sources, mais je m’interrogeais sur elles, donc je n’avais pas tout perdu. C’était un peu ce que racontait cette histoire hassidique, si souvent racontée elle aussi, de Rabbi Israël de Rishin, sur l’histoire qu’on rapporte d’une vieille prière dite dans la forêt en allumant un feu, gestes rituels dont on a tout oublié, sauf précisément son histoire, l’histoire de cette déperdition générationnelle, histoire racontée qui est aussi efficace, dit le récit hassidique, que la prière elle-même, et le feu qu’on allumait, et l’endroit exact de la forêt où cela se faisait. Là, encore, pour un certain nombre d’entre nous, cette histoire, tout comme la pensée de Levinas que je cite, était consolatoire et calmait la douleur de la culpabilité. Ce dernier terme que j’emploie, celui de culpabilité, demanderait à lui seul une longue exégèse marquée d’ambivalence, comme s’il y avait eu je ne sais quel sentiment de trahison à avoir eu des parents communistes ; comme on sait : tout le monde n’a pas eu cette chance. (En fait j’en ai toujours été à la fois honteux et fier. Allez comprendre. D’autant que dans mon enfance, comme être écrivain et juif pour Jabès, être communiste et juif, c’était pour moi, bien caché au fond de moi, là justement où se logent les sentiments les plus obscurs, où la honte et la distinction se mêlent indissociablement, une même élection, au sens de “peuple élu”, une même malédiction, un même orgueil tout à fait hors de propos : je vivais avant la lettre le Juif imaginaire…)

Je me souviens de mon enthousiasme à lire Le Récit de la disparue au moment où j’écrivais Contes d’exil et d’oubli, et à apprendre que la judéité était promise à un retour. Si bien que je fus le seul de mes amis ashkénazes, toutes générations confondues, qui fondaient de reconnaissance, l’année suivante, à la lecture du Juif imaginaire d’Alain Finkielkraut, à ne pas m’y reconnaître. J’appelais de mes vœux des prophètes, et voilà un essayiste de ma génération, de celle qu’on appelle d’après, qui vient nous dire qu’être juif, c’est imaginaire. Cela me sembla à l’époque plus que décevant : scandaleux. Être juif, si je comprenais bien la pensée de mon contemporain, c’était comme l’amour pour Mme Bovary : une femme rêve que l’amour est possible et même que ça existe, eh bien non, justement, ça n’existe que dans les romans qu’elle a trop lus : c’est imaginaire. Mais je referme la parenthèse.

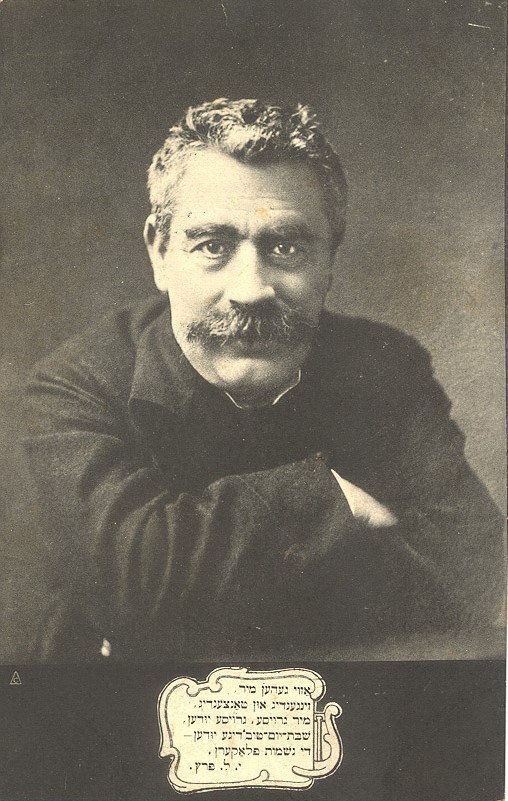

En 1978, je fis deux découvertes : les chansons yiddish par Talila et la traduction d’Itskhok Leibouch Peretz, Métamorphose d’une mélodie, par Joseph Gottfarstein parue l’année précédente chez Albin Michel. Peretz était ce qu’on nommait un Maskil, un adepte de la Haskala, les Lumières juives, mais, contrairement aux autres qui vouaient les effusions mystiques aux gémonies, il était sensible à la littérature hassidique, à Rabbi Nakhman de Bratslav notamment, avec son Conte des Sept mendiants, récit très étrange, énigmatique, volontairement lacunaire, comme inachevé, mais délibérément inachevé. Ce que j’ai découvert là, chez Peretz, mais aussi dans la compilation de Martin Buber et d’Elie Wiesel de contes hassidiques, c’étaient des procédés proprement littéraires, que l’on trouvait dans la littérature espagnole et anglaise au 17è et 18è siècle, à savoir la technique du récit enchâssé, qu’on trouvera aussi chez le Diderot de Jacques le fataliste. Ce procédé narratif, ainsi que mon imprégnation de chansons yiddish, firent qu’en 1978 précisément, je me mis à improviser de faux contes juifs lacunaires qui évoquaient une Pologne que je n’avais pas connue et une vie juive révolue, celle d’avant la Shoah, que je ne pouvais qu’imaginer dans un fantasme de nostalgie propre, comme d’aucuns l’ont étudiée, à la troisième génération d’émigrés. Il s’agissait de Contes d’exil et d’oubli. Récit plein de trous, dans la mémoire et dans la narration, dont on ignore où ils mènent, exactement comme celui de Rabbi Nakhman, celui dit des Sept mendiants, dont on ne connaît pas la fin, donc le sens, et, dit le conte, ce n’est que lorsque le Messie viendra qu’on aura le fin mot de l’histoire, car ce sera justement la fin de l’histoire, dans tous les sens du mot. Merveilleux trait d’humour, du moins que je prends comme tel, d’un écrivain, fût-il le père d’une lignée hassidique, qui ne sait comment conclure, comment mener et où mener son récit. Pour ce qui me concerne, c’était mon ignorance même de la réalité du shtetl de Pologne qui m’empêchait d’écrire une histoire “pleine”. (En fait, à cette époque, je n’aimais déjà pas, en littérature, les histoires “pleines”, ça tombait bien. Mes Contes alliaient une inconnaissance ou ce que j’appellerais plus tard une “mémoire trouée” et une volonté esthétique.) Ces « trous » dans le récit étaient évidemment à mettre en rapport, comme certains commentateurs l’ont fait à juste titre, avec la thématique « trouée » dans mon premier livre, La Saisie, qui était paru en 1973, dans la même collection chez Gallimard, qui s’appelait Le Chemin et que dirigeait Georges Lambrichs, trous matérialisés concrètement dans le récit par des blancs réels dans le tissu des phrases, et dont j’ignorais à l’époque ce qu’ils recouvraient, pour autant qu’un blanc puisse recouvrir quoi que ce soit, disons ce qu’ils thématisaient.

J’aime bien dater les choses. Car les choses n’arrivent jamais n’importe quand. Ce dont je parle tourne autour des années 1978-1980. On pourrait relever le nombre impressionnant de livres à sujets juifs qui sont parus ces années-là, tant du côté ashkénaze que du côté sépharade. Anny Dayan a d’ailleurs fait ce travail. En 1980, dans la NRF, je faisais paraître une nouvelle intitulée « Le Nécrophore » qui annonçait – je pouvais le dire après coup – mon roman Un Cri sans voix qui avait trait à l’après de la Shoah, aux séquelles de la Shoah dans la génération d’après, qu’on appellerait bientôt la deuxième génération. La deuxième et non la seconde, car, nous ne le savions pas encore, il y aurait une troisième génération, qui portait en elle le même tourment intime, le même secret, et le même poids de cauchemar. Je pense à deux auteurs en particulier : Marianne Rubinstein et Nathalie Skowronek.

Je voudrais dire deux mots sur cette nouvelle dont je parle. Le nécrophore, on le sait, c’est un insecte qui a la particularité de pondre ses œufs dans le cadavre d’un autre insecte afin que ses larves une fois surgies puissent se nourrir. J’imaginais alors ce fantasme de cannibalisme d’un frère à l’égard d’une sœur aînée plus douée que lui, plus intelligente, plus cultivée, plus tout, un peu écrasante, un peu méprisante à son égard de petit frère bien plus banal qu’elle, et qui se prétendait écrivain ou en passe de l’être un jour. Il n’y avait là rien de proprement juif, sauf les noms. Le personnage s’appelait Judith Szpiro. Tout tournait autour de la mort, à commencer par l’insecte en question : nécrophore, et l’incipit : « J’ai toujours aimé les cimetières », etc. Il m’aura fallu cinq ans pour comprendre le sens de ce texte, et c’est en 1985 que parut Un Cri sans voix, qui en est l’accomplissement et la révélation, au sens où une photo peu à peu se révèle dans le bain du révélateur de la chambre noire. Une histoire en effet de cannibalisme, d’usurpation : écrire à la place de quelqu’un. Ou encore vivre ou survivre grâce à la mort d’un autre. S’emparer en tout cas de ce qu’un autre avait de plus précieux, la vie elle-même, ou la parole. C’est là qu’apparaissent les concepts essentiels de deux universitaires américaines, ce que Marianne Hirsch devait appeler plus tard la post-memory (mémoire de ceux qui ne furent pas témoins des choses) ou encore Froma Zeitlin qui parle de « vicarius witness » (témoins de substitution ou témoins par délégation), ou encore de « belated memory » (mémoire tardive, mémoire retardée ou encore mémoire d’après-coup). Ces choses-là sont aujourd’hui assez connues, car elles furent largement travaillées, aux Etats-Unis et aussi en Europe.

Avec Un Cri sans voix, je m’attendais à une répercussion universelle, voire cosmique. Je pensais – et d’ailleurs je le pense toujours – que j’étais le premier à écrire sur ce ressenti très particulier de la deuxième génération. Les déportés avaient témoigné ; les enfants cachés (ce que Susan Suleiman appellerait la génération 1.5), à leur tour commençaient à publier des témoignages ou des fictions (je pense ici aux livres de Berthe Burko-Falcman ou aux multiples textes de Régine Robin ou encore, bien entendu à l’oeuvre de Perec) ; ma génération née après la guerre n’était pas encore venue à maturité, même si beaucoup de choses s’écrivaient, notamment au sein de revues nouvelles qui avaient pour noms Traces ou Combats pour la Diaspora nées toutes deux dans les années 80. Eh bien non, hormis l’intérêt grandissant de chercheurs en Holocaust studies ou Jewish studies qui lui valut une belle traduction aux Etats-Unis, Un Cri sans voix ne rencontra pas de succès public. C’était un roman probablement trop difficile, trop complexe, trop douloureux. D’ailleurs, je ne le relis jamais, la lecture n’en est pas plaisante.

Bref. Mon regard s’est alors déporté, si je puis dire. Je me suis mis à réfléchir sur les conditions de la réussite ou de l’échec littéraires. Comme j’étais travaillé par les figures de l’écrivain et du juif (la leçon de Jabès ne m’avait jamais quitté), je me suis demandé quels étaient les deux plus grands écrivains que je vénérais le plus. Il ne m’a pas fallu chercher très loin : c’était Joyce et Proust. La deuxième question c’était : quels étaient leurs rapports avec la judéité (puisqu’ils en avaient un de toute évidence). Là aussi, la réponse surgit aussitôt : c’étaient Leopold Bloom et Albert Bloch. Qu’est-ce que ces deux personnages avaient en commun ? Tout. D’abord ils sont rigoureusement contemporains et ils ont les mêmes traits de l’israélite de ce temps, un pied dedans et un pied dehors, mal équilibré, juif dans le cadre familial et tentant d’être comme les autres à l’extérieur (ce qu’ils réussissent mal), masquant leur judéité, mais ne trompant personne,bref des sortes de Juifs honteux, inauthentiques, dira Sartre. J’ai imaginé les extraire des œuvres romanesques où ils sont nés, me les approprier, les faire se rencontrer sur un banc du canal Saint-Martin un dimanche d’été, exactement comme deux autres personnages célébrissimes de la littérature française, et les expédier dans le Midi de la France afin d’écrire en commun un roman, qui serait le leur. Ils n’y arriveront pas, mais moi oui. Ce sera donc Bloom & Bloch, réunis avec une figure conjonctive que j’adore, l’esperluette.

Il faut dire que la figure de l’israélite de la Belle-Époque ne laissait pas de me fasciner. J’avais travaillé antérieurement sur la figure proustienne de Charles Swann (Swann, le beau cygne de Proust), confrontée à son modèle réel, le non moins séduisant Charles Haas. Certes tous les israélites n’étaient pas Swann, loin s’en faut. Mais ce monde de la bourgeoisie juive des beaux quartiers des années 1900 m’en imposait. Pure jalousie de ma part. Ces gens appartenaient à la culture occidentale ; ils vivaient dans des appartements cossus ; ils étaient nés riches, bien élevés, cultivés, ils avaient tout pour eux. Malgré l’affaire Dreyfus, et malgré Vichy.

C’est alors qu’un jour de désœuvrement, j’ai rencontré la figure sulfureuse de Maurice Sachs, grand voleur et assez bon écrivain qui voulut passionnément devenir un « grand écrivain », n’y parvint pas et, bien que juif et homosexuel, termina sa courte vie dans les rangs de la Gestapo de Hambourg, Hambourg, soit dit en passant, ville originaire de sa famille. Encore une fois, je rencontrais ma chère problématique : être juif et écrivain, et même grand écrivain fantasmé. Car il est temps de le dire, mon rêve de jeunesse, c’était bien de devenir Jean-Paul Sartre ou rien, et Les Mots furent de tout temps mon livre de chevet, livre où Sartre déconstruit précisément le mythe du grand écrivain, mais le maintient jusqu’au bout car cette religion-là, d’ailleurs très française me semble-t-il, n’est pas substituable.

Depuis ma jeunesse, je ne cessais de tourner autour de Proust. D’abord, après deux lectures in extenso, un travail de maîtrise, puis, bien plus tard, quelques livres, et aujourd’hui même je n’en ai pas fini. À bien y réfléchir, Proust me concerne au plus profond par le statut qu’y a chez lui la mémoire, mais non comme on l’entend banalement la plupart du temps, en réalité par son contraire, qui me semble définir la vision pessimiste chez Proust : l’oubli. (Ce que Modiano, entre parenthèses, a fort bien compris et même thématisé dans tous ses livres.) Ce qui me touche chez Proust au plus profond, c’est en somme la même vieille leçon de l’Ecclésiaste : « Il ne reste pas de souvenir du passé et ce qui sera dans l’avenir ne laissera pas non plus de souvenir chez ceux qui viendront par la suite. » On dira, oui mais il y a l’Histoire, la discipline historique qui, selon Michelet, a pour mission de prendre en charge les morts, de les sauver. Mais l’Histoire est vouée à l’anonymat des générations qui se succèdent. Et cet anonymat est collectif. C’est une fosse commune. L’Histoire ne sauve que du collectif, du pluriel, alors que sa raison d’être est de nous acquitter, selon le mot de Ricoeur, d’une « dette à l’égard des morts ». En ce sens, l’Histoire fait des morts un paquetage générationnel, sans individualités. Pour ce qui est des noms propres et de nos propres noms, il n’y a que la littérature à même de les sauver. C’est ainsi que la Recherche peut se lire aussi comme un Yisker Bukh, un Livre du Souvenir. Avec cette réserve que les noms réels, en littérature, sont anonymisés (exception faite de Dora Bruder, qui doit tout au Mémorial de Klarsfeld, noms sauvés de personnes disparues). C’est exactement ce qu’écrit Proust : « Un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés. » Ainsi, – et c’est le sens de mon Cygne de Proust – , le nom de Swann, devenu si prestigieux grâce à Proust, recouvre celui, méconnu, inconnu, d’un homme très célébré et adulé dans la société du Second Empire puis de la IIIe République, à savoir Charles Haas. Si bien que le narrateur, en regardant la reproduction dans la presse d’une peinture de James Tissot où figure justement Charles Haas, s’adresse indûment, étourdiment à Charles Swann et lui dit qu’il survivra peut-être grâce à son livre, confondant le nom d’un Swann fictif avec celui d’un Haas réel.

Aussi, à mon tour, j’ai voulu « sauver des noms ». Je l’ai fait à quelques reprises, et continue de le faire, livre après livre, inscrivant tour à tour des noms réels ou des noms fictifs censés masquer des noms réels. Mais la littérature sauve-t-elle les noms des êtres chers ? C’est le pari de l’écrivain. En ces deux années Proust – celle anniversaire de sa naissance et celle anniversaire de sa mort – avec trois expositions parisiennes consécutives, à Carnavalet, au mahJ et désormais à la BNF, voici une postérité exceptionnelle : la notoriété de Proust ne fait que croitre. Mais qui peut prétendre, aujourd’hui, à ce destin, en cette époque où tout, de plus en plus, se résorbe dans un présent exorbitant et éphémère ? Ce que j’écris m’apparait de plus en plus comme les scintillements de ces lucioles dont les signaux faibles n’auront qu’un temps.

Henri Raczymow

Ce texte d’Henri Raczymow a été publié dans le numéro 19 de la revue annuelle CONTINUUM (revue de l’Association des écrivains israéliens d’expression française).