Dans le numéro 129 de K., nous revenions sur la lettre ouverte, titrée « Elephant in the room », dénonçant l’État d’Israël comme régime d’Apartheid. La pétition fut signée par plus de 2.500 universitaires regroupant en un attelage encore inimaginable quelques mois auparavant des sionistes convaincus et des antisionistes déclarés. Nous avons donné la parole à plusieurs auteurs de notre revue qui ont expliqué pourquoi ils avaient signé, même s’ils ne souscrivaient pas à l’usage du mot d’apartheid. Le texte qui suit explique pourquoi une telle qualification est historiquement et politiquement impropre, contre-productive, fruit d’une analogie absolument impraticable sauf à vouloir jeter avec mauvaise foi un discrédit total sur l’histoire et l’existence même du sionisme.

Quelque chose est en train de changer dans la critique d’Israël. L’Apartheid, après avoir été le maître-mot de l’antisionisme post-Durban – et après avoir pris à Durban sa coloration nettement antisémite, comme on l’a déjà documenté dans K.[1] – voit son crédit croître dans la conjoncture présente. L’appropriation du terme se fait de plus en plus facilement, les réticences tombant les unes après les autres en se distribuant sur un spectre politique de plus en plus large. La politique de l’actuel gouvernement et les craintes qu’elle suscite à juste titre en sont évidemment les facteurs déclenchants.

La droitisation inédite de la politique israélienne a cet effet indéniable : dans les discours officiels et dans certains actes avérés – citons parmi ceux-ci la gestion répressive de la Cisjordanie occupée, le doublement séparé des voies de circulation et la sécurisation des colonies – le spectre de l’Apartheid paraît prendre plus de consistance dans les territoires occupés. Il s’impose sur le mode du « vous voyez bien, on vous l’avait bien dit ». La distinction entre une administration civile absolument égalitaire – qui est la norme en vigueur, faut-il le préciser, dans l’État de droit que demeure Israël – et une administration militaire dans les territoires occupés, subit les coups de boutoir du gouvernement réactionnaire. Le but poursuivi n’est autre que de rompre avec le sionisme historique, pour passer, comme les plus radicaux n’hésitent pas à le dire, à une nouvelle ère, un « second Israël ». Le mouvement de protestation démocratique l’a parfaitement perçu, c’est ce qui lui a donné sa vigueur, son amplitude et sa persévérance au fil des derniers mois. La rupture, si jamais elle advenait, trouverait dans l’annexion son accomplissement, avec le risque que toute politique à l’égard des palestiniens soit profondément altérée, y compris à l’intérieur de l’Etat d’Israël où les citoyens palestiniens, qui jouissent de l’égalité en vertu de leur citoyenneté israélienne et disposent de droits collectifs, pourraient s’en trouver affectés.

Quoi qu’il en soit, la perspective de l’Apartheid, si l’on entend par là une politique de discrimination légale et de domination d’une catégorie de citoyens sur une autre, est à l’ordre du jour, sans que ceux qui l’évoquent sachent toujours bien si la pertinence de la catégorie vaut pour l’État d’Israël ou seulement pour les territoires qu’il occupe. C’est que le terme revêt une nouvelle fonction dans le discours : il se pose comme unificateur global de toutes les voix critiques actuelles. Un symptôme en a été la lettre ouverte « The Elephant in the room » signée par plus de deux mille cinq cents universitaires, en majorité israéliens et américains. La liste est un attelage, inimaginable quelques mois auparavant, de sionistes convaincus et d’antisionistes déclarés. Or il n’est pas douteux que la présence du maître-mot, si embarrassant soit-il pour une partie des signataires – les témoignages qui se sont exprimés récemment dans K. sont à cet égard éloquents — en a été la condition. Plus précisément, il a fallu que le camp sioniste, dans sa frange clairement à gauche, se dise que l’heure est grave au point que la conscience de tous doit être frappée avec le plus de force possible. L’indignation maximale suppose que les différences de point de vue, à ce moment décisif de la lutte, soient temporairement mises en suspens. Le constat est le suivant : l’occupation, en se prolongeant, a fait le lit de la colonisation, et celle-ci va vers l’annexion. Le traitement des palestiniens, en deçà comme au-delà de la ligne verte, est sur le point de changer dans ses principes directeurs. Dans l’urgence, une casuistique trop sourcilleuse n’aurait donc plus lieu d’être. Du moins son impératif cède-t-il le pas face au gain escompté de radicalisation de la critique. Mobiliser sur ce qui est le véritable enjeu de la crise, la question palestinienne, c’est maintenant accepter le maître-mot et la suture improbable qu’il réalise entre des positions a priori inconciliables.

La différence européenne

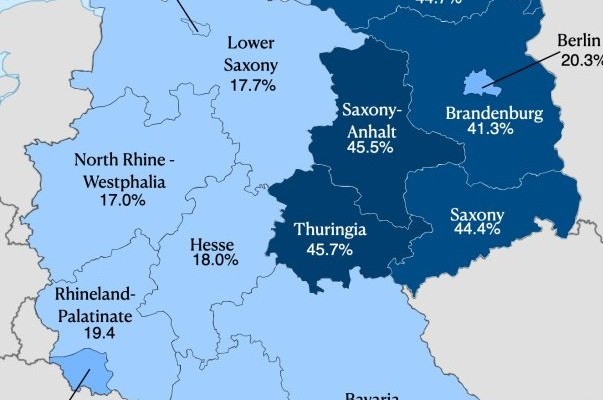

Il n’est pas insignifiant que le glissement ait été plus facile du côté américain et israélien que du côté européen, dont on constate sans surprise qu’il est faiblement représenté dans la liste des signataires. Il y a plusieurs raisons à cela, à commencer par la marge d’intervention dans la politique intérieure israélienne et la légitimité qu’on s’accorde sans trop de difficulté dans le centre diasporique de loin de plus important au monde. Mais il y a encore autre chose, de plus déterminant encore : l’aisance, dans le cas américain, à centrer le discours critique sur une catégorie à connotation raciale, fondée sur des appartenances ethno-biologiques d’ordre héréditaire.

Car c’est bien cela que charrie la catégorie d’Apartheid : un rapport de domination institué entre des populations racialement qualifiées, une organisation politique racialement justifiée et réglée. Il est certain qu’un tel encodage se fait plus spontanément là où la différence raciale est inscrite dans les esprits aussi bien que dans la nomenclature administrative, comme c’est couramment le cas aux États-Unis. Dans un pays où les conflits sociaux se coulent dans ce moule, au sens où ils en sont objectivement dépendants et où ils sont perçus à travers lui, la projection ne rencontre guère de frein — quand bien même on doit bien se rendre à l’évidence qu’un dispositif de ce type n’a jamais existé en Israël dans le recensement et l’identification des personnes, et que l’attribution égalitaire de la citoyenneté et des droits qui lui sont afférents a toujours été exempte de ce marquage. Et pour cause : la dialectique de l’« israélisation » et de la « palestinisation » des citoyens arabes d’Israël est l’effet d’un processus d’intégration hérité des formes politiques multinationales telles que l’Empire ottoman, austro-hongrois ou encore la Russie, dont la logique est complètement étrangère à celle de l’Apartheid.

En Europe, les conditions de perception du problème sont tout autres. Et elles le sont d’autant plus après 1945. La mémoire post-Shoah y a eu pour effet non seulement une aversion, mais un interdit face à toute catégorisation raciale institutionnellement avalisée. Il s’ensuit, on s’en doute, une comparution plus hésitante – plus « sourcilleuse », inévitablement, qu’on soit universitaire ou pas — de la catégorie. Et au bout du compte, le refus d’en user lorsqu’on doit bien constater que sa pièce la plus définitoire, à savoir la « race », est manifestement manquante.

La naissance de l’État d’Israël au regard de celle du régime d’Apartheid sud-africain

C’est l’année même de la création de l’État d’Israël, en 1948, que le régime d’Apartheid sud-africain fut instauré. Après la Seconde Guerre mondiale et alors que l’époque de la décolonisation s’amorçait, il était foncièrement anachronique. Il conférait, sur des bases d’anthropologie physique assumées et revendiquées, et donc à partir d’un raisonnement raciste, une armature juridique stable aux privilèges exercés par une minorité blanche issue des colonies de peuplement européen et des guerres qui les avaient opposées au XIXe siècle, sur une majorité noire, métis et indienne infériorisée, maintenue dans le dénuement et assujettie à des lois discriminatoires et répressives, lesquelles impliquaient une distribution géographique arrêtée (obtenue de force par déplacements massifs de population et ghettoïsation), l’interdiction des mariages mixtes, la réglementation stricte des professions, de la circulation dans l’espace public et de l’accès aux biens et aux services. L’option de 1948 était donc bien la ségrégation raciale légalement sanctionnée – non seulement entre noirs et blancs, mais aussi au sein des populations autochtones.

Il est difficile d’imaginer une situation plus dissemblable avec le cas israélien. Que le sionisme soit un phénomène colonial et l’État d’Israël le dernier avatar du colonialisme européen a longtemps été l’argumentaire princeps des antisionistes. À l’encontre d’une telle vision, il faut rappeler que le sionisme a été essentiellement un mouvement de renaissance nationale, et que c’est à cette aune – en se demandant ce que « nation » ou « nationalisme » pouvaient bien dire pour ce peuple en particulier — qu’il faut le considérer. Le fait est qu’il ne s’est appuyé sur aucune métropole, n’a cherché ni à piller des ressources locales, ni à exploiter une population autochtone. Sa visée n’a pas été de bâtir un empire, mais d’installer les juifs persécutés dans un lieu avec lequel leur relation s’était maintenue sur la très longue durée et dans lequel une communauté juive autochtone avait continuellement persisté. Dans sa phase de mise en œuvre, lorsque la Palestine était sous domination ottomane puis sous mandat britannique, il n’a confisqué aucune terre. Il en a acquis graduellement, et cette acquisition ne visait aucun profit économique mais seulement l’installation de ceux pour qui ces terres ont été achetées. Cela, jusqu’au moment où l’État d’Israël a obtenu son périmètre propre, suite au plan de partage de l’ONU de 1947, immédiatement récusé du côté arabe. La composition de la population d’Israël, avec sa minorité arabe-palestinienne importante, est le fruit de la guerre qui s’en est suivie, une guerre qu’Israël n’a nullement voulue. Au cours de cette guerre d’indépendance, des actes ont été commis par les vainqueurs israéliens, avec leur lot de violences, d’injustices et de pressions sur la population arabe, mais ils n’ont jamais pris le tour d’une épuration ethnique, pas plus qu’ils n’ont abouti à une segmentation de la citoyenneté en fonction d’appartenances raciales, religieuses ou culturelles. La Déclaration d’indépendance et à sa suite les lois fondamentales de l’État d’Israël dessinent les contours d’un État de droit « à l’européenne », libéral et démocratique, où, en raison de sa diversité interne, se pose avec acuité le problème de régulation des droits des différentes communautés d’une société multiculturelle composée de multiples minorités.

Si l’on veut voir clair, il convient de souligner ceci : la fondation de cet État procède d’une dynamique d’émancipation nationale – d’ « autoémancipation », disaient les premiers sionistes. Aussi condamnable jugerait-on les accomplissements du mouvement sioniste et la conduite politique de l’État d’Israël à sa suite, les raccourcis faciles voilent ce point : entre les juifs et les palestiniens, c’est d’un conflit de type national qu’il s’est agi dès le départ. Ce conflit n’est nullement racial. Il se détermine à partir de la séparation de 1949 d’où est issu un État moderne intégré, composé de citoyens libres et égaux, avec une majorité juive et des minorités dont la minorité palestinienne musulmane et chrétienne – minorités disposant chacune de droits collectifs. Il n’en reste pas moins que le conflit national originaire demeure la fracture fondamentale du pays. Il comporte une dimension religieuse latente, et c’est l’un des aspects de la crise que de voir actuellement cette latence s’estomper, le sionisme religieux s’affichant en position de force. Et il comporte aussi une dimension qui a trait au statut de majorité des juifs dans cet Etat : Israël est assigné du fait de la crise actuelle à un auto-examen radical ; à ce titre la conscience nationale ne peut détourner les yeux de l’histoire propre de la minorité palestinienne et des conditions réelles de son intégration – avec son traumatisme initial enraciné dans la défaite de 1949, ses répercussions dans la durée, les inégalités et les discriminations liées à l’asymétrie du rapport majorité-minorité sur fond de conflit permanent, mais aussi ses transformations résultant de son appartenance de facto à la société israélienne et de la mobilité sociale qu’a inévitablement provoquée l’égalité juridique formelle dont elle bénéficie.

Après 1967 et après Oslo

Mais depuis 1967, seconde défaite arabe suite à une guerre là encore non voulue par Israël, dont le résultat a été la mise sous administration militaire d’une autre partie du peuple palestinien vivant à l’extérieur, la situation a pris une nouvelle dimension. Ce groupe n’est pas et n’a jamais été une minorité dans l’État, mais une population qui, avant les années 90, était saisie sous la catégorie de l’ennemi défait et tenu temporairement sous contrôle, puis, par un renversement officiellement avalisé par les deux parties du fait des accords d’Oslo, comme un corps national engagé dans un processus de construction étatique autonome, sous condition d’abandon des hostilités de part et d’autre sous toutes leurs formes.

Or, rien de ce qui avait été projeté à Oslo ne s’est réalisé. Au fil des trois dernières décennies, l’hostilité ne s’est pas simplement maintenue, elle s’est renforcée. Il faut dire que la solution à deux États, dont la conséquence principale était d’entériner du côté palestinien un processus de construction étatique autonome bénéficiant du soutien de différents acteurs internationaux – dont l’Europe – était dès le départ entachée du refus farouche des franges extrémistes de chaque camp, dont les agissements allaient jusqu’aux exécutions, aux attaques ciblées, aux attentats et bombardements indiscriminés. Il en a résulté non pas seulement un blocage du processus, mais tout simplement son effacement graduel. La « solution à deux États » est devenue un mot d’ordre que les progressistes invoquent certes à l’occasion comme un idéal régulateur, mais dont ils savent que la distance est toujours plus grande avec les actes politiques qu’il est censé régler. Quant à l’imputation des responsabilités respectives dans cette évolution, elle varie évidemment selon les positions qu’on occupe et les causes qu’on défend. Ce qui importe, c’est le résultat : l’affaiblissement des plus engagés dans la conduction et le maintien du processus, dont les deux expressions majeures furent la victoire électorale du Hamas à Gaza en 2007, après que les Israéliens s’en furent complètement retirés et eurent démantelé leurs colonies deux ans auparavant, et en Israël l’érosion d’un camp favorable au compromis territorial héritier du sionisme socialiste ou libéral qui a dominé la culture politique de l’État jusqu’à la fin des années 1970.

C’est de tout cela que le présent est le précipité. Or parallèlement à l’évanescence ou la fuite dans l’abstraction de la « solution à deux États », la critique de la politique israélienne a été gagnée par le motif de l’Apartheid. La corrélation n’a rien d’inexplicable. Si la solution a deux États a un sens, c’est en tant qu’issue à un conflit national. Du côté palestinien, l’acte qui avait consisté à reconnaitre l’existence de l’État d’Israël – ou à déclarer « caduque » la volonté de le détruire, ce qui tenait lieu de reconnaissance – n’était que l’autre face de l’affirmation de soi-même comme visant effectivement un État. On restait en cela dans la dynamique classique de l’affirmation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, initiée en Europe par le principe des nationalités dans la seconde moitié du XIXe siècle, renouvelée et globalisée avec la décolonisation. Les palestiniens, représentés par l’OLP, s’inscrivaient dans ce mouvement. Dans cette phase, l’argument de la race n’avait rien de central : il était encastré dans un raisonnement politique où il pouvait bien intervenir à titre de dénonciation du pouvoir illégitime de l’oppresseur, mais où il n’était pas déterminant dans la finalité qu’on se donnait. A aucun moment il n’orientait positivement l’action.

Ce que recouvre vraiment le régime d’Apartheid

Par contraste, l’Apartheid sud-africain correspondait à une forme très particulière de construction issue d’une politique coloniale de peuplement chargée d’une longue histoire. Cette particularité n’a pas été suffisamment remarquée, et il faut s’y arrêter. « Apartheid » est un mot qu’avaient choisi intentionnellement ceux qui le promouvaient : il est l’anglicisation d’un terme venant des colonies des huguenots français – il traduit « apartité », vouloir vivre à part -, et s’explicitait donc dans le fait de chercher sciemment la séparation, considérant que celle-ci est justifiée et fondée par la distinction de caractères raciaux, c’est-à-dire de déterminations figées et naturalisées. C’est ce qui rendait ce régime constitutivement raciste. Or, ce qu’on ne souligne pas suffisamment, c’est qu’il s’agissait au fond d’une anomalie. En effet, si la prégnance du racisme est un trait permanent des politiques coloniales, il ne s’ensuit pas pour autant que celui-ci y soit toujours doté d’un rôle constitutif ou constitutionnel. Toute délimitation de groupes juridiquement encadrée ne s’appuie pas sur un critère racial, y compris dans les régimes spéciaux concoctés à l’âge d’or de la colonisation. Si l’on prend ses illustrations majeures, française ou britannique, on constate que les statuts séparés qui furent inventés pour les « indigènes » ou les « autochtones » eurent en général d’autres bases.

Le plus souvent, le moyen employé était un amalgame de critères d’appartenance religieuse et culturelle, sans que la dimension proprement raciale soit surdéterminante. Ces distinctions ethno-culturelles – et tout en prenant en compte le fait que la référence à l’ « ethnie », notion anthropologique qui renvoie à une communauté d’ascendance où le culturel et le physique interfèrent, emporte parfois des présupposés biologisants – servaient efficacement à la domination exercée sur les colonisés ; elles étaient soutenues par un sens aigu de la hiérarchie, et permettaient à l’ordre social et politique inégalitaire de fonctionner globalement. Le racisme, si l’on entend par là les discriminations et oppressions fondées sur le phénotype ou sur l’imputation d’infériorités naturelles héritées, y avait donc sans nul doute un terreau favorable, mais il n’était pas pour cela l’opérateur central de gestion des populations. Il se combinait à des stratégies de séparation fondées sur d’autres principes.

Ici, il faut souligner que la colonisation de l’Afrique subsaharienne se démarque, avec sa dimension esclavagiste, l’infériorisation systématique des populations noires rendues exploitables à merci, leur réduction comme instrument et réservoir de forces productives dans le système mis en place par le colonisateur. La perspective racialiste, dans ce cas, joue à plein. L’Afrique du Sud, sur la longue durée, en reste assurément imprégnée. Aussi le régime d’Apartheid déclina-t-il le colonialisme en tablant exclusivement sur les distinctions raciales et en les élevant au rang de principes organisateurs, avec une rigueur et une précision scrupuleuse qui évoque bien plus le nazisme que les formes les plus courantes du colonialisme moderne européen. Il est du reste significatif que dès le début des années 50, l’Apartheid ait dû s’infléchir et trouver un mode de composition, s’accommodant à ce qui avait alors l’aspect de concessions à d’autonomisation ethno-culturelle des populations indigènes. Il créa ainsi des enclaves autonomes nommées Bantoustans, espérant à partir de là scinder la citoyenneté en une citoyenneté sud-africaine réservée aux blancs – dans des territoires où ils devenaient alors majoritaires – et d’autres citoyennetés correspondant à des appartenances territoriales et tribales définies. Le régime entretint par ce moyen la fiction d’États indépendants, tout en les dominant et en les transformant en réserves de main-d’œuvre bon marché. Mais personne n’était dupe. Dans ce système, l’inertie de l’organisation raciste ne cessait pas de peser. Comme telle, elle se jouait de tout fondement territorial, reproduisant la ségrégation partout où il lui était possible de se déployer. C’est ce qui rendit la tactique des Bantoustans impraticable et illégitime aux yeux de tous.

On comprend alors le porte-à-faux dans lequel devait se trouver l’Afrique du Sud au regard de la dynamique de décolonisation qui s’amorçait dans l’après-guerre. Dans la mesure où elle était prioritairement établie sur des identités ethno-culturelles qui structuraient déjà les sociétés colonisées, la domination coloniale laissait aux populations dominées des appuis pour se reconnaître comme appartenant positivement à un groupe distinct, caractérisé par sa structuration sociale interne, son histoire, sa religion et de ses coutumes propres. Quelle qu’ait été à cet égard la part d’artifice et d’arbitraire déployée par l’idéologie coloniale, la séparation faisait fond sur la réalité vécue des populations colonisées et sur une auto-compréhension que celles-ci avaient de leur identité. Il en découlait un statut d’autonomie relative d’où pouvait naître la revendication d’indépendance et l’impulsion qui la caractérisait en direction de la formation d’une nouvelle nation. Bref, la décolonisation a été généralement synonyme d’émancipation nationale. Or cela avait une conséquence essentielle: c’est qu’elle impliquait inéluctablement le départ des colonisateurs-étrangers. La séparation prenait forcément ce sens fort d’une expulsion, y compris pour les colonies de peuplement à forte inclusion formelle dans l’État-métropole, comme ce fut le cas des départements français de l’Algérie. Avec la décolonisation, l’affirmation des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes a pris cette tournure. Or cela venait du fait que bien souvent, le statut de l’indigénat, aussi défavorable, injuste fut-il, et aussi pétri de mépris racial ait-il pu être, a été à son corps défendant l’incubateur d’une conscience nationale.

Cela, la séparation purement raciale de l’Afrique du Sud l’interdisait. Aussi la lutte y prit-elle un tout autre visage. Elle ne fut pas menée sous les auspices du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais d’une lutte antiraciste visant l’effondrement d’un ordre constitutivement racial – le plus révoltant pour cette raison depuis le nazisme, dont l’ombre planait immanquablement. Mais un autre rapprochement s’imposait lui aussi, à certains égards plus direct : celui avec les États du sud des États-Unis d’avant 1964, du temps de la validité des lois « Jim Crow », qui dura pratiquement un siècle. L’abolition du système eut d’ailleurs la même issue : non pas la séparation du groupe émancipé par expulsion des oppresseurs d’hier, mais la reconfiguration de la société globale selon de nouveaux principes. Tout comme pour la fin du régime d’Apartheid en Afrique du Sud ratifié par l’abolition des lois raciales (et l’abolition quelques années plus tard des Bantoustans, événement qui n’attira pas l’attention), le démantèlement des dispositions ségrégationnistes à l’encontre des noirs américains n’a logiquement pas débouché sur le départ des dominants. C’est que ni aux États-Unis ni en Afrique du Sud, une telle mesure n’entrait dans les visées politiques pertinentes compte tenu de la situation. Au cours de la lutte, les dominateurs n’avaient pas été saisis comme une caste d’étrangers à chasser, mais comme une strate sociale partie prenante d’une totalité qu’il convenait de remanier complètement. Dans des évolutions de ce type, la transformation de l’État se fait à partir d’une reconfiguration de l’entité nationale, où l’on passe d’une hiérarchie oppressive à une législation égalitaire, se conformant ainsi aux réquisits d’une nation moderne, collectif de référence d’un État-nation démocratique. Précisément dans la mesure où elle était fondée sur l’élément racial, la hiérarchie oppressive se trouvait au centre d’un conflit d’intégration plutôt que d’un véritable conflit de séparation, comme c’était en revanche le cas dans la situation coloniale plus classique. Ou encore : c’est dans la mesure où on avait racialement, et pas ethno-culturellement, construit la séparation, que l’on se trouvait engagé dans une intégration nouvelle, où il ne pouvait plus s’agir de se séparer, mais où les populations demeuraient présentes dans leur diversité sur le même territoire où il s’agissait de faire triompher une législation égalitaire.

Les conflits raciaux ne sont pas de l’ordre de ces conflits nationaux qui ont tissé la trame majeure de la décolonisation. Lorsque, comme pour l’Afrique du Sud, ils font partie de l’histoire du colonialisme, c’est pour y dessiner une ligne singulière, où il n’est pas tant question du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, que du droit des individus à être traité également et à se voir reconnus et respectés universellement. Ce que ces conflits portent en eux à titre de visée, c’est donc la recomposition du collectif « nation » à partir de l’égalité des individus – ce dont le racisme institué, adossé à des différences naturalisées, est en effet le déni radical.

Une lecture racialiste impraticable

Revenons alors à l’objet de la discussion. Israël aussi obéit à un destin singulier. On l’a dit, bien que sa naissance s’inscrive dans le contexte d’une dissolution d’empire, l’Empire ottoman relayé par le dominium britannique, les revendications nationales juive et arabe qui s’affrontent ne s’insèrent pas dans un rapport entre colonisateurs et colonisés. Il s’agit d’un conflit national non-racial et non-colonial, les protagonistes se constituant respectivement en collectifs consistants selon des critères ethno-culturels, sous-tendus par des déterminations religieuses d’arrière-plan. C’est toute la difficulté qu’on éprouve à le décrire et à l’aborder correctement, comme si l’on devait pour y parvenir constamment conjurer les projections qui se bousculent. Celles-ci sont d’autant plus encombrantes qu’elles proviennent de deux focales distinctes, la focale coloniale dans sa facture classique (avec l’asymétrie ethno-culturelle justifiant la domination) et la focale coloniale non-classique, ne tenant pratiquement que par l’hapax sud-africain, d’un conflit racial voué à se résoudre dans un processus d’intégration, où il en va essentiellement de la reconnaissance des droits universels des individus.

Ces éclaircissements sont nécessaires afin de produire un diagnostic fiable du conflit tel qu’il s’est déroulé dans le passé et tel qu’il se déroule encore dans le présent, mais aussi de l’état des discours critiques à travers lesquels ce conflit ne cesse pas d’être recodé. En usant préférentiellement de l’Apartheid à propos du conflit israélo-palestinien, comme ont cherché à le faire depuis Durban les antisionistes, et comme cela a cours plus largement dans la critique de la politique réactionnaire israélienne d’aujourd’hui, on fait subir à la situation réelle une torsion très déterminée. Le discours classique de l’OLP, et l’appui qu’il avait trouvé dans le tiers-mondisme d’après-guerre des gauches européennes, avait misé sur une tout autre torsion, qui allait en sens inverse : il s’agissait de décrire le conflit national comme un conflit colonial qu’il n’était pas. Le discrédit sur le sionisme était censé en découler – et le but fut en grande partie atteint. Mais, qu’il soit vrai ou faux, du moins le jugement touchait-il juste quant à la dimension nationale du conflit. C’est pourquoi les revendications palestiniennes avaient finalement trouvé dans Oslo leur débouché le plus crédible : le conflit étant politique au sens où il concernait deux peuples fondés à exiger leur autonomie, il devait déboucher sur un processus de séparation, la refondation de deux nations distinctes se donnant chacune à elle-même son État. Les juifs avaient d’ores et déjà prouvé qu’ils le voulaient, doctrinalement et matériellement. Parmi eux, après la Shoah, les étatistes l’avaient emporté, et même les non-étatistes ou anti-étatistes d’hier leur en rendaient au fond justice. Ce consensus juif se recomposait en un sionisme ramassé sur une sorte de credo minimal, assez souple pour être partagé quant à l’essentiel, c’est-à-dire uni autour du fait que l’on tenait à l’existence de l’État juif désormais réel. Du côté palestinien, le même genre de preuve restait à produire, et avec elle l’explicitation de ce qu’on voulait vraiment en termes d’État, puisqu’il était admis qu’on le voulait réellement. Un État, il ne faut jamais l’oublier, n’est pas une forme creuse ou un pur dispositif formel de pouvoir et d’administration : c’est un mode d’action des collectifs politiques sur eux-mêmes. Dans la modernité, c’est l’action sur soi qu’une certaine nation se forge, où se réfléchit forcément ce qu’elle est, l’idée qu’elle se fait d’elle-même et l’identité qu’elle se donne. Les palestiniens, pas plus que n’importe quel autre peuple, n’échappent à l’exigence de remplir conceptuellement et pratiquement de cette manière leur désir d’État.

La signification d’un État juif (ce que veut dire « juif » quand il est corrélé à « Etat », et ce que veut dire « Etat » quand il est corrélé à « juif ») est toujours plongée dans d’âpres débats, mais du moins la problématique s’érige-t-elle sur un socle que tout le monde peut toucher. Ce n’est pas le cas pour les palestiniens, pour lesquels le mouvement de politisation proto-étatique est resté comme suspendu, la lutte ayant rapidement pris, lors des dernières décennies, un autre visage.

Au regard de cette double dynamique, et pour asymétrique qu’elle puisse être, la grille de lecture racialiste porte à faux. Cela n’exclut évidemment pas que surviennent des expressions ou des conduites qui confinent au racisme. Elles consistent à dévaloriser systématiquement le collectif adverse, à le considérer en bloc et sans distinction pour le vouer à la détestation, sans égard ni pour les individus qui le composent ni pour les divisions et conflits qui le traversent. Les éructations de Ben Gvir, l’actuel ministre de l’Intérieur à propos « des Arabes », ou bien, dans l’autre sens, celles du Hamas honnissant « les Juifs », relèvent tout à fait de ce genre, et suscitent à juste titre l’indignation. Cela étant, il importe d’entendre exactement ce qu’elles disent. Bien que proférées par un juif israélien d’origine iraquienne, les éructations de Ben Gvir sonnent à nos oreilles comme racistes au sens colonial du terme, tandis que le mot « Juif » tel que l’emploie le parti au pouvoir à Gaza, bien que provenant de l’islamisme politique, fait résonner des tropes caractéristiques de l’antisémitisme européen. Cependant, à vouloir passer le conflit israélo-palestinien au crible du racisme générique qui s’incarne dans l’Apartheid sud-africain, on s’interdit de le reconnaître dans ce qu’il est vraiment : un conflit national, qui cherche des deux côtés à opérer une séparation — pour les plus extrémistes des deux camps, la séparation par l’expulsion — sur des critères ethno-culturels d’un certain type, qui circonscrivent des groupes existant de facto, où le facteur religieux, musulmans et juif, intervient à coup sûr (mais pas comme les représentants les plus religieux des deux camps, imbus de fondamentalisme et/ou de messianisme, pensent que c’est le cas). Séparation entre des populations qui se reconnaissent mutuellement distinctes mais territorialement intriquées, et où, inévitablement, des relations entre majorité et minorités sont appelées à s’ajuster.

La montée en puissance de la rhétorique de l’Apartheid est le symptôme le plus parlant du fait qu’on ne parvient pas à se replacer à ce niveau de réalité. En faisant primer cet argument contre Israël, l’intention est claire : on espère lui causer un dommage réputationnel dirimant et enclencher à partir de là des sanctions internationales sévères – le boycott, avec toutes ses conséquences. Mais en faisant cela, voit-on les dommages que l’on cause – à moins qu’on ne fasse que les confirmer et les entériner, ce qui est plus probable – du côté palestinien ?

En cadrant le conflit de manière racialiste, on s’éloigne du conflit national bien compris, dans ce qu’il pouvait avoir de légitime et de fondé dans les revendications palestiniennes comme Israéliennes. Et on perd de vue ce qui avait rendu possible Oslo, à savoir la prise en charge du processus de séparation et d’auto-constitution respective des deux peuples qui s’était enfin clairement formulé. Effet de l’évanescence et de la montée en abstraction de la « solution à deux États », au fil de trente années d’échecs, de violences, d’attentats, de répressions, d’agressions et de colonisation, dira-t-on ? Échecs dont les responsables sont désignés de différentes manières selon les points de vue qu’on occupe et défend, faut-il encore ajouter ? Peut-être, mais cela importe peu au point où l’on en est arrivé. Quel que soit le diagnostic qu’on avance, le résultat demeure : pour les palestiniens, la politisation du conflit et la formulation du but poursuivi, en passant par l’Apartheid, manifeste une déroute évidente. Ceux qui prétendent être de leur côté en les confortant dans l’illusion que c’est là la bonne grille de lecture ne font à la vérité qu’y contribuer. Déroute qui correspond à une dépolitisation, ou à une tentative de repolitisation essentiellement inadaptée au cas.

Comment, alors, se remettre sur des rails qui mènent bien quelque part ? Sans doute la solution pour arriver à une désintrication des termes du problème, où le conflit s’acheminerait vers sa résolution, est-elle éminemment difficile à imaginer aujourd’hui. Si on sent bien que la solution à deux États n’est plus véritablement à l’ordre du jour, ce qui pourrait s’y substituer ne se laisse pas plus facilement discerner pour autant. C’est pourquoi, quand bien même elle n’est plus qu’un mantra, l’invocation nominale d’Oslo persiste chez les mieux intentionnés. Quant à l’imagination d’autres solutions, elle cherche ici et là à s’exercer tout de même. Certains reprennent la solution de l’État binational naguère défendue par une frange de la gauche sioniste, mais se retrouvent alors aux prises avec des contradictions qui n’ont fait que grandir avec le temps ; d’autres s’essaient à concevoir une configuration fédérale ou confédérale, coiffée par un État formel aux prérogatives réduites ; d’autres encore pensent à une désétatisation de l’ensemble de la zone, avec rattachement à une instance supra-nationale… Ce sont bel et bien ces discussions qu’il faudrait pouvoir conduire librement, en s’armant des deux vertus indispensables en l’espèce, à savoir la probité et le réalisme. Ce que la grille de l’Apartheid bloque par contre d’entrée de jeu, en déformant et en travestissant la structure même du conflit.

Il est significatif qu’aujourd’hui, l’Amérique et Israël, les deux plus grands centres juifs au monde, soient particulièrement affectés par cette déformation visuelle. Il revient en revanche aux Européens, sur ce point, de faire pleinement entendre leur voix et de livrer ce qui se dispose plus spontanément à leur regard. Il leur revient de rendre visibles les véritables nervures de la situation, les lignes qui la structurent en Israël même. Et par là de relancer l’analyse requise afin qu’agir politiquement soit de nouveau possible.

Bruno Karsenti et Danny Trom

Notes

| 1 | Voir, de David Hirsh et Hillary Miller, « Généalogie de la critique d’Israël comme État d’apartheid : l’antisionisme de Durban (2001) » |