Le terme d’israélite est récemment revenu dans l’actualité à la suite de sa valorisation par un polémiste, désormais candidat à l’élection présidentielle française. Pourtant le modèle israélite que ce dernier prétend incarner n’a rien à voir avec la réalité de ce que fut l’israélitisme. À travers un vibrant hommage à Marcel Wormser, récemment disparu, et à son père, Georges Wormser, Milo Lévy-Bruhl restitue les coordonnées principales de l’israélitisme et revient sur les raisons de sa disparition.

« Je suis, je le répète, contre les exclusives, mais plus encore contre la confusion. Je suis pour tout rapprochement. Je suis contre toute équivoque. »

Georges Wormser

Le judaïsme d’Éric Zemmour fait depuis des semaines l’objet de nombreux commentaires. Certains ont relevé cette auto-désignation : Éric Zemmour ne se dit pas « juif » mais « israélite ». Drôle d’expression, péjorativement connotée pour beaucoup et surtout passée de mode ; la quasi-totalité des institutions – le Consistoire, le CRIF, etc. – ayant elles-mêmes progressivement abandonné le terme depuis les années 70. L’israélitisme a eu son heure de gloire, du milieu du XIXe jusqu’à l’Affaire Dreyfus. À partir de là, il entre en crise avant d’être englouti, lui aussi, dans la Seconde Guerre mondiale. De fait, il y a un lien logique entre le révisionnisme dont Zemmour fait preuve quant aux persécutions vichystes et sa valorisation de l’israélitisme. Mais ce que des années de fréquentation des médias, des politiques et de leurs communications ont sans doute fait perdre de vue à Zemmour, c’est que l’histoire n’est pas que discours, mythes ou récits. Le passé reste une force agissante et bien souvent les discours dominants – ceux contre lesquels il prétend lutter – s’imposent avec d’autant plus de forces qu’ils donnent corps à des affects diffus. Les juifs français éprouvent tous, aujourd’hui encore, directement ou indirectement, consciemment ou non, l’effondrement de l’israélitisme. Pour le dire autrement, la diversité des manières d’être juif et français aujourd’hui s’articule contre l’israélitisme, et pour quelques-uns tout contre. Mais ils sont de plus en plus rares ceux-là qui comprirent après-guerre quel idéal avait été perdu. Or à la perte de cet idéal, notre « néo-israélite » ajoute désormais la corruption de sa mémoire. Pour que les israélites ne soient jamais confondus avec Zemmour, je voudrais raconter l’histoire de l’un d’entre eux.

*

C’est une histoire qui commence le 6 août dernier devant un cimetière. Je me suis garé à quelques mètres de l’entrée du Père-Lachaise. Le long du mur d’enceinte, à gauche de l’entrée principale, la ville de Paris a fait installer pour le centenaire de l’armistice un panneau long de 280 mètres. Les noms des 94.415 Parisiens morts au combat durant la Première Guerre mondiale y sont classés par année et par ordre alphabétique. À l’extrémité du panneau, à côté de l’entrée du cimetière, se trouve un nom que je connais depuis peu. « Tombé glorieusement au cours d’une contre-attaque, au moment où il allait servir une mitrailleuse dont tous les servants avaient été mis hors de combat[1] » André Wormser est mort en avril 1918. Il avait vingt-quatre ans et ne devait jamais connaître son neveu, Marcel Wormser. C’est lui qu’on enterre aujourd’hui.

J’ai rencontré Marcel Wormser cinq mois plus tôt. Le développement de sa maladie lui avait rappelé ce dernier devoir qu’il avait toujours voulu remplir : faire écrire l’histoire de sa famille. Fin 2020, il sollicite plusieurs historiens de ses amis : il est à la recherche d’un jeune chercheur que le projet pourrait intéresser. Je suis intéressé. Nous nous rencontrons en avril. J’entre dans son appartement curieux, j’en ressors chargé de livres… Le travail commence mais le temps lui manque. Le cancer fait son œuvre, les traitements non. Alors nous multiplions les longues matinées de discussion. Invariablement, je l’interroge sur sa vie ; invariablement, il me raconte l’histoire de son père. À la fin du mois de juillet, j’ai plusieurs heures d’enregistrement et quelques archives à consulter. Le matériau me semble suffisant. Lorsqu’il m’appelle depuis l’hôpital, au lendemain d’un rendez-vous empêché, je peux le rassurer : « J’irai jusqu’au bout, soyez tranquille. » Il est soulagé. Ensuite ? Rien de solennel. Ce n’est pas mon style et ce n’est pas le sien. Nous sommes deux grands timides, que toute marque de reconnaissance indispose ; mais des timides généreux. De demi-phrases en circonvolutions je confie pudiquement ma gratitude, et réciproquement. Le lendemain matin, Marcel Wormser décède.

Trois jours plus tard, j’arrive donc devant l’entrée principale du Père-Lachaise. Le ciel est menaçant et j’ai oublié mon parapluie dans la voiture – l’émotion. Espérons que l’orage n’éclate pas. Après quelques minutes, la famille rassemblée donne le signal à l’assemblée disparate, qui, têtes couvertes et têtes nues, s’avance vers la division sept : le carré israélite. Des chaises ont été installées devant l’allée Rachel au bout de laquelle attend la concession Wormser. Deux rabbins vont diriger la cérémonie. En cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, Marcel Wormser a évidemment fait appel aux effusions d’une orthodoxie dont il reconnait le crédo.

Les paroles rabbiniques sont entrecoupées de discours. Celui de Jean-Noël Jeanneney me parvient difficilement mais je devine, au regard approbateur de Jean-Pierre Chevènement, qu’il fait consensus. La famille Wormser et la famille Jeanneney entretiennent depuis plusieurs générations une amitié soutenue par le service commun de la mémoire de Clemenceau. La première a hérité de la présidence de la Société des amis, la seconde de celle du Musée. Chaque 11 novembre, leurs chefs respectifs accueillent ensemble le président de la République au pied de la statue du Tigre sur le rond-point des Champs-Élysées. Ce faisant, Jean-Noël honore l’héritage de son grand-père, Jules Jeanneney, collaborateur et ministre de Clemenceau et Marcel celui de son père, Georges.

En 1914, Georges Wormser n’est encore qu’un jeune professeur de lettres lorsqu’il est affecté comme sous-lieutenant au régiment d’infanterie de Saint-Étienne. Monté à la tête de sa section lors d’une contre-offensive de la bataille de la Marne, il est arrêté net par un obus qui lui laisse trente-huit blessures et une citation pour bravoure. Une longue convalescence plus tard, une recommandation de son condisciple de l’ENS et ami Jean Martet lui ouvre les portes du cabinet civil de Clemenceau que Georges Mandel forme en novembre 1917. L’entente entre les trois collaborateurs est immédiate : « À Mandel le parlement et la presse, les préfets et les hauts fonctionnaires, à Martet les audiences, la famille et les amis, les convocations, le courrier journalier, à moi l’étude et la préparation des dossiers, la rédaction de notes ou de réponses officielles. Très rapidement je fis du Clemenceau, ce qui m’attira, le soulageant de certaines sujétions matérielles, une particulière considération.[2] » Lorsqu’en 1919 Mandel est élu député, Wormser prend seul la tête du cabinet. Il est le principal collaborateur du président et le secrétaire de la délégation d’une France qui au Congrès de Versailles apparait au premier rang des nations. Un an plus tard, il suit toujours son chef et abandonne, lui aussi, la politique. La mort de son frère André a laissé une place vacante à la banque Lazard qu’il se fait un devoir de combler. Commence alors une carrière atypique de banquier au service de l’intérêt général. Parallèlement, loin des responsabilités politiques, sa relation avec le Père la Victoire se transforme. Son exemplaire d’Au soir de la pensée en porte la trace : « À Georges Wormser. Bon dans la guerre, bon dans la paix. Son ami, Clemenceau.[3] » L’ancien chef de cabinet est devenu l’ami d’un homme qui en a peu. À la fin d’une de ses visites, Clemenceau le retient par le bras : « Vous êtes le meilleur. » Wormser est bouleversé, il rougit : « Pourquoi me dites-vous cela ? » « Je voulais que vous le sachiez. » Avant de mourir, Clemenceau le charge officiellement de veiller sur ses enfants. Georges Wormser fera davantage. Il corrige et édite les Grandeurs et misères d’une victoire et fonde la Société des amis de Georges Clemenceau dont il est naturellement élu président.

Douze. C’est le nombre de jours qui séparent la naissance de Marcel du décès de Clemenceau. Douze, seulement. Pourtant, l’un est mort dans la plus grande puissance européenne, défenseur des petites nations, incarnation du droit et de la justice quand l’autre est né dans une France en crise qui va lentement s’enfoncer dans le déshonneur. En 1934, Marcel a cinq ans. Son père accepte de revenir quelques mois en politique pour diriger le cabinet de Mandel, ministre des PTT. Le Figaro ne s’y trompe pas : « Parmi la liste des membres des cabinets des ministres se détache un titre qui attire l’attention : M. Wormser, ancien chef de cabinet de Georges Clemenceau… C’est M. Mandel qui a tenu expressément à ce que fussent rappelés, par fidélité à une haute mémoire, ce souvenir et cet honneur.[4] » Wormser incarne la présence persistante du grand homme. Mais s’il est revenu en politique, c’est avant tout parce qu’il partage les inquiétudes de son nouveau chef vis-à-vis de l’Allemagne. Mandel les a exprimées publiquement en 1933 dans un grand discours à l’Assemblée qui a fait de lui le chef des très maigres troupes de l’opposition hitlérienne en France. En 1935, l’inquiétude devient obsession. La presse a beau railler ce « prophète de malheur », Mandel s’active et fait tomber les gouvernements trop indulgents envers Hitler. À l’apogée de son influence, il confie pourtant à Wormser au début de l’année 1938 : « Jamais je n’ai été aussi triste, jamais je ne me suis senti aussi impuissant. (…) Mon pessimisme s’accroît de jour en jour. Que puis-je faire ? » Wormser : « Tout préparer pour qu’au plus tôt vous accédiez à la présidence du Conseil. Vous y auriez les mains libres, votre volonté galvaniserait le pays, vous seul seriez de taille à rameuter nos alliés et à leur faire croire de nouveau en notre résolution de défense. » Mandel : « C’est impossible et vous savez bien pourquoi.[5] »

À l’époque, Georges Wormser est membre du Consistoire et proche des institutions israélites que Mandel ne fréquente pas. Il lui fait part des craintes qui s’y développent. Ces rapports sont officieux car depuis 1905 les liens organiques entre le Consistoire, voulu par Napoléon, et l’État ont été rompus. Un ministre n’a pas de raison de s’intéresser spécialement à une opinion israélite qui n’existe pas pour l’État puisque les israélites sont des citoyens comme les autres. Pour l’État mais pas pour tout le monde. Depuis quelques années l’agitation antisémite, qui s’était ralentie après la Première Guerre mondiale, a repris de plus belle, laissant les israélites démunis. Ces derniers aimeraient que les pouvoirs publics s’en inquiètent davantage mais solliciter de l’État un regard spécifique sur cette question qui les concerne c’est d’ores et déjà nourrir le reproche de se particulariser. Le vieux dilemme israélite de l’Affaire Dreyfus est de retour. Comment attirer l’attention sur l’antisémitisme sans laisser l’impression de ne s’inquiéter que de ce qui nous concerne comme juifs et pas comme Français, donnant par là même du grain à moudre aux accusations antisémites ? La mobilisation des dreyfusards avait apporté une solution enthousiasmante. Des Français de toutes confessions s’étaient mobilisés contre l’antisémitisme au nom de l’idéal républicain partagé. Mais aujourd’hui, où sont les dreyfusards ?

Comment attirer l’attention sur l’antisémitisme sans laisser l’impression de ne s’inquiéter que de ce qui nous concerne comme juifs et pas comme Français, donnant par là même du grain à moudre aux accusations antisémites ?

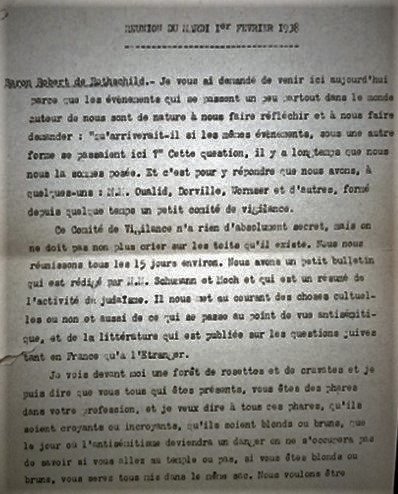

Le dilemme travaille particulièrement une organisation que Georges Wormser a cofondée il y a quelques mois : le Comité de Vigilance. Ce petit groupe discret dirigé par Robert de Rothschild recoupe des informations sur l’évolution de l’antisémitisme en Europe et s’emploie à cartographier les réseaux de la propagande hitlérienne en France. Le 1er février 1938, il organise une réunion exceptionnellement ouverte aux non-membres. Tous les grands noms de l’israélitisme ont répondu à l’invitation : c’est « une forêt de rosettes et de cravates ». Robert de Rothschild ouvre la discussion : « Les évènements qui se passent un peu partout dans le monde autour de nous sont de nature à nous faire réfléchir et à nous faire nous demander : qu’arriverait-il si les mêmes évènements se passaient ici ?[6] » Une question précise est à l’ordre du jour : les formes traditionnelles de lutte contre l’antisémitisme sont-elles encore adaptées à la situation présente ou, face au risque, la discrétion israélite n’est-elle plus de saison ? Lucien Lévy-Bruhl est le doyen des invités. Ancien professeur de philosophie à la Sorbonne, membre de l’Académie des sciences morales, cousin de Dreyfus qu’il fut le premier à soutenir publiquement, il résume l’alternative que tous ont en tête : « Il y a deux attitudes possibles pour nous : ou bien nous considérer comme entièrement assimilables et, comme on le dit, Français 100%, et régler notre conduite sur cette attitude systématique, et alors nous n’agissons pas en tant que juifs, nous agissons en tant que Français. Et puis, il y a l’autre attitude qui consiste à dire : nous sommes attaqués, nous sommes Français, c’est entendu, mais nous allons être attaqués prochainement en tant que juifs. Devons-nous nous organiser pour nous défendre comme tels ? » Le professeur de droit, William Oualid exprime la position du Comité. S’il comprend la première attitude – « il y a dix ans nous n’aurions pas hésité à souscrire pleinement à cette manière de voir » – il opte désormais pour la seconde. René Cassin et Léon Brunschvicg, parmi d’autres, ne sont pas du même avis : « La première attitude est seule possible, celle de citoyens en possession de leurs droits. La seconde qui tendrait à nous grouper comme juifs, est celle qui est définie par nos adversaires, et qu’ils voudraient nous obliger à adopter malgré nous, alors que chacun de nous veut rester ce qu’il est, Français libre dans une France libre. »

Les invités ne se connaissent pas pour la plupart. Certains ont de bonnes raisons – intellectuelles ou politiques – de ne pas s’apprécier. Mais tous sont conscients des enjeux. Le verbatim des échanges s’en ressent. Les mots sont choisis. Les intervenants veillent à ménager toutes les susceptibilités. Une impression domine : sous chacun des crânes, c’est une tempête. Au milieu des échanges, Georges Wormser reste silencieux.

« Le 7 décembre 1792, à Soultz, petite ville d’Alsace au pied de l’Hartmannswiller, mon bisaïeul, Abraham Bloch, « préposé » des israélites, comme l’avait été son père et son grand-père, prêtait solennellement, au nom de tous ceux qu’il représentait, le serment civique, première marque de l’émancipation qu’ils devaient aux efforts inlassables de l’abbé Grégoire. En 1800, il était désigné par l’autorité provinciale comme adjoint au maire. » Deux phrases entre lesquelles se niche la rupture fondamentale. Lorsqu’il prête le serment civique, le bisaïeul de Georges Wormser, Abraham Bloch, le fait au nom des juifs qu’il représente. Mais lorsqu’il est désigné adjoint au maire, ce n’est plus à ce titre. La clause implicite de l’israélitisme est là. Les Juifs n’ont pas leur place en politique. On fait de la politique comme citoyen, pas comme membre d’un groupe. L’israélitisme ne nie pas l’existence d’un groupe juif dans la société, celui-ci dispose même de ses institutions, au premier rang desquelles le Consistoire, mais elles concernent le spirituel. Car l’israélitisme s’oppose à toute manifestation politique de ce groupe qui laisserait à penser que les juifs ont des intérêts propres. C’est ce principe de base que la proposition du Comité propose de discuter parce que c’est ce principe de base que l’intensité de l’antisémitisme vient percuter. Ce n’est pas que l’antisémitisme fasse le juif. Pour ceux qui ne le sont plus, l’antisémitisme ne les y ramène pas. Quant aux juifs, ils savent qu’ils le sont, quand bien même ils ne le seraient plus qu’un peu, que lointainement. Mais l’antisémitisme refait publiquement de chaque juif le membre d’un groupe juif. Il n’est plus le juif, il est un juif. Un juif attaqué cherchant le soutien de ceux qui ont pu, comme lui, affronter l’antisémitisme, un juif sollicité et qui rougirait de ne pas être solidaire de ceux qui affrontent un antisémitisme qui le menace aussi. L’antisémite renvoie l’israélite au groupe avec lequel il ne partageait qu’une religion et avec lequel il a de plus en plus l’impression de partager un destin commun de menaces. Ainsi se profile le dilemme : subir l’antisémitisme sans réagir ou réagir en écorchant les règles implicites de l’israélitisme ? Ce jour-là, les invités ne tranchent pas. Ils demandent un peu de temps pour réfléchir. Sans doute entendent-ils résonner dans leur mémoire la première question des Maximes des pères (Pirké Avot) à laquelle la République semblait avoir apporté la réponse : « Si je ne me bats pas pour moi, qui le fera ? » Ils se quittent en répétant qu’il faudra se revoir. Ils n’en auront plus l’occasion.

« Le Massif central sera toujours la citadelle, ne l’oublie pas. » Quelques mois avant la guerre, Georges a suivi les conseils d’un ami et a acheté une petite maison à Châtel-Guyon. C’est là qu’il a mis sa famille à l’abri après l’invasion allemande et qu’il s’est lui-même réfugié après sa démobilisation. Conformément aux premières directives des autorités allemandes d’occupation, la banque qu’il a fondée au milieu des années 1930 a été placée entre les mains d’un administrateur provisoire en attendant d’être aryanisée. Le 31 juillet 1941, c’est pour obéir aux nouvelles réglementations françaises qu’il s’est rendu à la préfecture pour remplir sa déclaration de judéité. En rentrant à Châtel-Guyon, il n’a pas pu s’empêcher d’écrire au Maréchal Pétain : « J’ai dû subir hier l’humiliation de faire, ainsi que pour ma femme et mes quatre enfants, une déclaration qui nous distingue de la communauté française. Je manquerais à toute dignité si je ne vous criais pas ma protestation. » Cette lettre, dont il existe tant de répliques dans tant de familles, récapitule tous les titres de patriotisme des Wormser : son bisaïeul prêtant le serment civique en 1792 ; son grand-père optant pour la France en 1871 ; son père pleurant son fils « sacrifié à l’impérieux devoir » ; sa femme, infirmière bénévole perdant ses deux frères au champ d’honneur. La protestation de Wormser s’élève en leur nom mais aussi « au nom de Monsieur Clemenceau qui jusqu’au dernier jour m’honora de sa confiance et de son amitié, que je vis assister, sans illusions, au dépècement de sa Victoire, mais qui, s’il désespéra souvent des Français, ne désespéra jamais de la France. » Dans cette lettre Georges cite également son frère André. Il rappelle sa mort pour la patrie et sa décoration de la Médaille militaire « par un ordre signé de vous-même Monsieur le Maréchal. » Mais le militaire qui en Pétain avait signé de sa main l’ordre de la Médaille militaire a cédé la place à l’homme qui annote et durcit de la même main le Statut des Juifs. Les institutions lui avaient inoculé un peu de leur honneur. Libéré de leur empire, le dictateur s’en est soulagé. La lettre de Wormser s’achève alors en leçon de patriotisme adressée au premier des Français : « Une défaite n’efface pas l’histoire, une mesure d’exception peut éclipser mais ne saurait abolir nos droits et nos devoirs imprescriptibles, encore moins nos sentiments de Français avant tout. Désavoués aujourd’hui chargés en bloc d’opprobres que nous ne méritons pas, nous en appelons au Soldat, au Chef de l’État : Parce que nous les élevons dans les croyances que nous avons reçues en pieux héritage, nos enfants, innocents, se verront-ils écartés de l’unique contentement durable qui soit, servir la Patrie ?[7] »

La République demande aux religions de ne s’organiser collectivement qu’en vue de l’exercice de leur culte parce que les croyants contribuent individuellement comme citoyens, y compris comme citoyens de confession juive, aux autres sphères de la vie collective.

Depuis Châtel-Guyon, Wormser fait fréquemment le voyage jusqu’à Lyon. Il y apporte un soutien matériel à ceux qui en ont besoin, récolte des informations et fait de la résistance : « L’atmosphère restait lourde, le danger était partout latent, on était constamment aux aguets ou sur la corde raide, je laisse le choix de l’image. Peu importaient au fond les affaires dont on avait la charge. Ce qui comptait c’était de sauver la vie des siens. Il faut avoir éprouvé de terribles angoisses pour pouvoir l’imaginer encore aujourd’hui. Grâce à certaines complicités d’informations et de radio avec Londres qui retransmettait immédiatement, je pus par deux fois prévenir à temps de rafles à intervenir.[8] » Très actif, Wormser est devenu indispensable au fonctionnement du Consistoire. Institution apolitique s’il en est, le Consistoire, matériellement très affaibli, s’est replié sur Lyon après l’invasion allemande. À la fin du mois d’octobre 1940, l’avocat Armand Dorville qui siège au sein de sa direction s’active pour qu’il reste fidèle, malgré les évènements, à sa finalité strictement cultuelle : « Quelle que soit l’opinion personnelle de chacun d’entre nous, nous avons, en tant que membres du Consistoire, le devoir impérieux de ne susciter le moindre trouble, voire aucune gêne, au régime actuel de l’État français. (…) Quel que soit la douleur que nous cause le Statut des Juifs, nous devons, animés par l’espoir de jours meilleurs, marquer la même fidélité persévérante et inébranlable au sol, à la Patrie Française.[9] » Wormser défend la position opposée. Pourquoi ? Ce que Dorville ne voit pas, c’est le rôle que joue le Consistoire dans l’économie d’ensemble de l’israélitisme. La fonction strictement « spirituelle » qu’il assume ne vaut que parce qu’en ce qui concerne le reste de leur existence, les Juifs s’en remettent aux droits civiques et politiques, comme tous citoyens français. La République demande aux religions de ne s’organiser collectivement qu’en vue de l’exercice de leur culte parce que les croyants contribuent individuellement comme citoyens, y compris comme citoyens de confession juive, aux autres sphères de la vie collective. Comme citoyens et non comme groupe. Mais dès lors que les droits qui sous-tendent cette participation de chaque juif a la vie collective est suspendue, dès lors qu’ils sont à nouveau désignés comme un groupe spécifique doté d’un statut civique et politique à part, la distinction républicaine entre le collectif strictement spirituel et l’individu politique n’a plus de raison d’être et la politique peut redevenir l’affaire collective des Juifs ; elle le doit quand il en va de leur survie. C’est le moyen, ô combien fragile dans les conditions présentes, de leur autodéfense. Telle est la position de Wormser qui demande à ce que le Consistoire serve désormais d’outil aux protestations que les Juifs sont en droit d’adresser à Vichy.

Wormser a rapidement raison de la ligne de Dorville. Les actions du Consistoire se multiplient : ses membres protestent contre les mesures passées, tentent de retenir Vichy dans sa fuite en avant collaboratrice, soutirent des informations sur les arrestations, demandent que les juifs étrangers soient traités comme les autres étrangers, etc. Mais les marges de manœuvre sont minimes, précaires, dangereuses et chaque nouvelle mesure antisémite confronte le Consistoire à des cas de conscience douloureux. Pour faire entendre une voix juive critique, pour assurer les missions de secours qu’il continue de prendre en charge, pour espérer pouvoir peser un tant soit peu sur des décisions, il ne peut pas attaquer frontalement le régime. La ligne dure que préconise Wormser ne s’impose pas à tous les coups. En novembre 1941, à l’occasion de la création de l’UGIF à laquelle Vichy voudrait associer le Consistoire pour unifier tous les Juifs et s’assurer qu’aucune voix discordante ne demeure, Wormser l’emporte. Il convint William Oualid, à l’avis duquel le Consistoire s’en était remis, d’écrire qu’il « ne peut y avoir, aujourd’hui moins que jamais, de balance entre les intérêts matériels et l’honneur. Le Consistoire ne peut en aucun cas et sous aucune forme s’associer à l’œuvre de Vichy, parce que ce serait reconnaître une loi qu’il désavoue. Il doit interdire à ses membres, sous peine de révocation, de devenir administrateur de l’organisation nouvelle. Connaissance de ces décisions et de leurs motifs doit être donnée au Gouvernement. » Mais en décembre 1942, il est bien trop seul à préconiser que le Consistoire affiche son opposition à l’apposition de la mention « Juif » sur la carte d’identité et d’alimentation.

La doctrine plutôt que le rite comme forme israélite de la persévérance. Une doctrine juive qui s’accordait si bien avec l’idéal républicain. Mais les Français ont oublié leur idéal.

Malgré la précarité de sa situation et les dangers qu’il court, Wormser ne fera jamais usage du visa pour les États-Unis qu’il a en sa possession. Même quand l’Allemagne occupera tout le territoire français, il résistera à l’exhortation de René Mayer qui le presse de s’embarquer avec lui pour Alger. Quelque chose résiste : « le sentiment de me devoir à ma famille, à mes employés, à mes coreligionnaires[10] ». Le 12 novembre 1942, au lendemain de l’invasion de la zone libre par les nazis, Marcel fête ses treize ans. Dans le contexte, la célébration de sa bar-mitsvah est évidemment exclue. Georges ne s’en formalise pas. Il guide son action sur celle du prophète auquel il doit son nom hébraïque : Isaïe. De son exemple, il pense avoir tiré la leçon que ce qui importe avant la pratique formelle du rite, c’est la doctrine : « L’attitude d’Isaïe est éprise essentiellement de justice et de charité. Ce qui est curieux c’est qu’elle soit déterminée par le souci de l’avenir. Sa répugnance vis-à-vis des solennités, son scepticisme sur l’utilité des prières vont de pair avec une volonté de pureté morale, d’accord social et avec sa conviction de la venue de temps meilleurs. S’il appelle son fils « un reste viendra », s’il croit qu’un jour la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, c’est qu’il aspire à une amélioration de l’homme, de plus en plus pénétré de sagesse et de crainte du Seigneur, gravissant sa montagne pour entendre son enseignement : « C’est de Dieu que sort la doctrine. » Oui, la doctrine. C’est elle qu’il faut maintenir, nous pouvons même dire sauver. Bakol[11] n’est que pour quelques-uns ; la doctrine, simplifiée et mise à la portée de chacun, peut et doit être pour tous.[12] » La doctrine plutôt que le rite comme forme israélite de la persévérance. Une doctrine juive qui s’accordait si bien avec l’idéal républicain. Mais les Français ont oublié leur idéal. À la Libération, Georges ira trouver Jacob Kaplan qui officiera pour la bar-mitsvah de Marcel. Aujourd’hui, le grand rabbin de France n’a pas fait le déplacement. Celui qui le représente achève les prières. En face de moi, Madame Wormser, la femme de Marcel, ennoblit sa lumineuse dignité en laissant percer une larme dans les silences du Kaddish : « Il ressuscitera les morts et les élèvera à la vie éternelle et rebâtira Jérusalem et le Saint, béni soit-Il, régnera dans Sa royauté et Sa splendeur. » Sa figure me bouleverse : est-ce l’effet du rite ou de l’empreinte laissée par une vie droite ?

Depuis le début de la guerre, des rapprochements ont eu lieu entre israélites français et juifs immigrés en zone sud. La dynamique tranche avec celle d’avant-guerre. Une partie de l’élite israélite s’était alors distinguée par son rejet des réfugiés fuyant l’Allemagne ou l’Autriche, y voyant un risque d’exaspération de l’antisémitisme. Dans la situation présente, on tait ce passé peu glorieux, a fortiori à partir de ce même automne 1942, à mesure que la police de Vichy et les forces d’occupation distinguent de moins en moins juifs étrangers et juifs français. Certaines inimitiés anciennes pèsent encore, notamment celle entre Marc Jarblum, président de la Fédération des Sociétés Juives de France, principale association des juifs immigrés, et Jacques Helbronner, le président du Consistoire. En 1943, l’un et l’autre sont recherchés par la Gestapo. Si le premier parvient à passer en Suisse au mois de mars, le second est arrêté en octobre et déporté à Auschwitz. Deux nouvelles personnalités vont alors s’imposer et concrétiser le rapprochement. Né à Odessa, Joseph Fischer est encore un jeune professeur d’histoire lorsqu’il s’engage dans le mouvement sioniste. Rapidement expulsé vers la Palestine, il atterrit finalement en France, en 1925, avec comme mission d’y développer le Keren Kayemeth LeIsrael pour l’Organisation sioniste mondiale. Il fondera surtout La Terre Promise, le premier hebdomadaire sioniste de France. Réfugié à Nice pendant la guerre, il se rapproche du Consistoire et notamment de Léon Meiss. Né en Moselle allemande en 1896, le dossier militaire de Léon Meiss porte la mention « suspect pour ses sentiments pro-français. » Devenu citoyen français après la Grande Guerre, il s’impose comme une des figures les plus prometteuses de la magistrature avant d’en être exclu en 1940. À Villeurbanne, où il s’est réfugié, il s’improvise tourneur sur métaux et intègre le Consistoire pour lequel il fabrique des centaines de fausses cartes d’identité. Après l’arrestation d’Helbronner, Georges Wormser, pressenti pour lui succéder, demande à Léon Meiss d’assumer la présidence du Consistoire. Joseph Fischer et Léon Meiss s’entendent bien et tombent rapidement d’accord : les évènements imposent de créer un organisme de représentation de tous les juifs de France.

À partir de l’hiver 1943, communistes, bundistes, immigrés de la Fédération des Sociétés Juives de France mais aussi sionistes et consistoriaux se réunissent donc clandestinement pour rédiger ce qui va devenir la charte fondatrice du CRIF. Le projet d’une association chargée d’œuvrer politiquement pour les droits des juifs entérine une rupture dans l’israélitisme que l’usage politique qu’ils faisaient du Consistoire depuis 1940 avait déjà amorcée. Mais l’alliance qui se noue ici avec les sionistes marque un pas supplémentaire. Depuis la fin du XIXe siècle, la conception israélite du judaïsme s’était frontalement opposée à l’affirmation sioniste d’une nation juive. Les israélites y voyaient la remise en cause de la logique d’intégration qu’à travers la phrase de Clermont-Tonnerre ils aimaient tant à se répéter : « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus. » Le sionisme emportait le risque d’un réveil des accusations de double allégeance. Évidemment, ils ne sont pas encore totalement convaincus par son projet. La charte du CRIF se contente de demander l’abolition du Livre blanc britannique qui restreint les possibilités d’émigration juive en Palestine. Mais dans la situation présente, comment les israélites pourraient-ils encore opposer à l’émancipation nationale, l’intégration nationale comme voie d’une émancipation collective ? La foi sans tâche dans l’intégration nationale qui avait soutenu leur intransigeante opposition au sionisme a disparu. La fondation du CRIF l’entérine.

L’année 1944 est critique. En février, la mère de Lucie, la femme de Georges, tombe malade. Il faut prendre le train de Châtel-Guyon à Valréas. C’est risqué. Un contrôle : « Wormser ? C’est juif ça. » « Bien sûr que non, répond Georges en allemand. » La loi oblige les juifs à faire mention de leur race sur leur carte d’identité mais Wormser n’a pas suivi la loi. « Circulez ! » À Valréas, Madame Beleys meurt dans les bras de sa fille : « Sous un nom déguisé, dans une carriole à foin traînée par des bœufs, le cercueil est porté à Orange où, au milieu de quelques relations catholiques très impressionnées, je procède à l’inhumation dans le caveau qu’elles nous prêtent et où je dis les prières et prononce quelques mots d’adieu.[13] » Février 1944, France occupée : un kaddish.

Si j’ai réuni ces divers textes, c’est parce que s’en dégagent, à mon sens, un corps de doctrine et un aspect de petite histoire qu’il est bon de fixer, même si l’un apparaît périmé et l’autre marginal.

De Lyon à Châtel-Guyon, Wormser continue les allers-retours. Mais le danger est trop proche. Une connaissance de la préfecture du Rhône le prévient : il est activement recherché par la Gestapo. La famille part pour Pau où elle se cache chez des amis. D’après leurs nouveaux papiers ils sont désormais originaires de Corse, d’un petit village dont la mairie à inexplicablement brûlé, détruisant inopportunément tous les registres d’État-civil. À Pau, Wormser ravitaille le maquis et fait quelques descentes avec le corps franc de Pommiès. Et puis, le 23 août au matin « nous sommes éveillés très tôt par des pétarades de motocyclettes. Ce sont les résistants qui vont le jour même libérer Pau. Avec quelle joie nous voyons défiler dans l’après-midi les camions allemands remontants au nord et surchargés de soldats mornes et résignés. Nous n’entendons plus Lili Marleen. Quel soulagement ! Nous voudrions crier notre joie, sauter d’allégresse, nous ne le pouvons pas. Il y a eu trop d’angoisse et trop d’horreurs.[14] »

Après la guerre, Wormser prendra la tête du Consistoire de Paris et, par intérim, du Consistoire central, avant d’en démissionner en 1960. Trois ans plus tard, il fera paraître hors commerce aux Éditions de Minuit un petit livre : Français israélites. Une doctrine – Une tradition – Une époque. Rassemblant une trentaine de textes liés au judaïsme mais écrits à différentes époques de sa vie, seuls les éléments d’édition ajoutés – l’ordre des chapitre, l’exergue – apportent des informations sur l’état d’esprit de son auteur, alors âgé de 75 ans. S’ouvrant sur un chapitre consacré aux « Israélites membres du corps français », l’ouvrage s’achève sur les impressions d’un voyage de « trois semaines véritablement enchanteresses » en Israël. Quant à l’exergue, il laisse peu de doute : « Si j’ai réuni ces divers textes, c’est parce que s’en dégagent, à mon sens, un corps de doctrine et un aspect de petite histoire qu’il est bon de fixer, même si l’un apparaît périmé et l’autre marginal. » Une longue existence et une sentence finale. La reprise par l’État de l’antisémitisme de la société a atteint un espoir qui se soutenait d’une croyance : la croyance en une certaine idée de la France. Idée envolée.

Georges Wormser en a-t-il souffert ? Assurément. Aucun Wormser ne fera plus jamais de politique et ce qui frappe en ce jour d’enterrement c’est l’intensité de leur vie familiale, l’ardeur de leur amour. Les comptes de l’israélitisme furent-ils réglés pour autant ? Indirectement, je crois que oui. Au fils ainé de Georges revint le prénom de l’oncle : André. Décédé en 2008, il aura été l’un des plus importants militants de la cause des harkis. De ministère en ministère, il allait répétant « qu’ils ont cru à la France, qu’ils se sont sacrifiés pour elle, qu’ils ont des droits sur nous… » Pour le second, Marcel, pas d’héritage nominal. Du moins, c’est ce que je croyais. Car Marcel m’a fait une dernière confidence sous ce ciel orageux du mois d’août. Lorsque la faiblesse du grand roi Achab pour son épouse Jézabel menaça de précipiter Israël dans le paganisme, le prophète Élie apparut. Élie s’opposa à l’influence que Jézabel avait sur son mari et qui l’éloignait de l’exclusivisme religieux du culte de l’Éternel et l’incitait au despotisme. Certes, Élie ne déniait pas l’importance de l’alliance tyro-israélite qu’avait assurée ce mariage. Mais aux impératifs qui vont de pair avec l’union, il opposait l’impérieuse fidélité à Israël. Élie, ou la bonne mesure dans la politique et dans l’amour. Son idéal de Français israélites, Georges l’avait déposé dans le creux de sa plus belle œuvre. À l’heure du long repos, Marcel Wormser reprit son nom hébraïque : Élie. Élie Ben-Isaïe. Le dernier israélite.

Milo Lévy-Bruhl

Notes

| 1 | G. Wormser, Français israélites, page 12. |

| 2 | G. Wormser, Georges Mandel, page 67. |

| 3 | G. Wormser, Souvenirs d’un réescompteur, page 94. |

| 4 | G. Wormser, Georges Mandel, page 161 |

| 5 | G. Wormser, Idem, page 219. |

| 6 | Comité de Vigilance, Note sténographiée de la réunion du mardi 1er février 1938, Archives familiales de l’auteur. |

| 7 | G. Wormser, Français israélites, pages 11-14. |

| 8 | G. Wormser, Souvenirs d’un réescompteur, page 51. |

| 9 | Cité par Simon Schwarzfuchs, « Le Consistoire central et le gouvernement de Vichy » in Le Consistoire durant la Seconde Guerre mondiale, Revue d’histoire de la Shoah, 2000/2, n°169, Centre de Documentation Juive Contemporaine, p. 17 à 27. |

| 10 | G. Wormser, Souvenirs d’un réescompteur, page 48. |

| 11 | « Bakol » veut dire « en toutes choses ». Le terme est tiré de Genèse 24 : 1. « Et Dieu bénit Abraham en toutes choses » [« וַיהוָה בֵּרַךְ אֶת-אַבְרָהָם, בַּכֹּל » / « va adonay berakh et abraham bakol »]. |

| 12 | G. Wormser, Français israélites, page 96 |

| 13 | G. Wormser, Souvenirs d’un réescompteur, page 69. |

| 14 | G. Wormser, idem, pages 70-71. |