L’extrême droite, on le sait sans l’ombre d’un doute, est structurellement antisémite. On le sait même tellement bien qu’on en oublie parfois que l’antisémitisme n’est pas structurellement d’extrême droite. Dans ce texte, Julia Christ interroge les effets délétères de ce décalage entre ce qui est su, et ce qui ne veut pas l’être. Car voilà que, sans rien changer à sa matrice idéologique, l’extrême droite a su faire du soupçon qui pesait sur elle une force – celle d’assumer ce qu’elle fait et de contrôler ce qu’elle dit –, aidée en cela par des adversaires qui, plutôt que d’assumer leur responsabilité politique, se réfugient dans des postures enfantines : « on ne savait pas… »

On oublie souvent que les sociétés occidentales au sein desquelles nous vivons se sont construites, en grande partie, sur l’acceptation de l’ignorance. En tout cas, cette résignation face à la sottise fait partie de l’histoire longue de l’Europe, pour peu que l’on accepte qu’elle soit de marque chrétienne. « Mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » aurait dit Jésus pendu sur la croix, tout en laissant dans le flou s’il parlait des exécuteurs romains ou de la foule juive qui, selon la légende, aurait assisté au spectacle. Peu importe en l’occurrence. Le point essentiel réside en ce que la religion qui se targue d’être celle du pardon – et se prétend à ce titre tellement plus humaine que l’orthopraxie juive qui exige que tout un chacun sache ce qu’il fait – conditionne le pardon divin à l’ignorance de ceux qui agissent. « Ils ne savent pas ce qu’ils font », donc on peut, voire on doit leur pardonner.

Ce lien spécifique entre pardon et non-savoir s’est maintenu jusqu’aujourd’hui dans notre rapport aux enfants, aux personnes souffrant de certaines pathologies mentales, notamment aux personnes âgées atteintes de démence sénile ou d’Alzheimer. Pour le reste des membres de nos sociétés, il s’est estompé. Si l’ignorance en elle-même est assez mal vue dans nos contrées, elle est tout simplement inacceptable quand elle s’incarne dans l’action. Nous présupposons mutuellement que chacun parmi nous sache ce qu’il fait et que, pour cette raison, nous puissions lui imputer la responsabilité de ses actes. Avec la disparition de la transcendance de nos vies, nous n’avons pas seulement cessé d’admettre que « certaines choses arrivent » – le miracle, comme la simple catastrophe, sont reconductibles à une explication où l’on scrute toute trace de source humaine permettant l’imputation, individuelle ou collective, de responsabilité – mais nous avons également cessé d’accepter que des individus fassent n’importe quoi. On exige de chacun qu’il sache ce qu’il fait, qu’il connaisse l’objet sur lequel porte son action, qu’il ait un but justifiable (affectivement dans des relations intimes, pragmatiquement dans des situations pratiques ordinaires, et rationnellement dans des actions politiques) et qu’il ait réfléchi aux conséquences de ce qu’il fait. Autrement dit, on escompte qu’il prévoie au maximum de ses capacités ce que son action va entraîner comme résultats, y compris non-intentionnels. Au lieu de pardonner, on affirme donc que l’auteur d’un acte incriminé « aurait dû savoir ». Et lorsqu’on est face à des individus dont on concède qu’ils sont dans l’incapacité de savoir ce qu’ils font – qu’ils n’auraient donc pas pu savoir ou ne peuvent savoir – on les relègue en général dans des institutions psychiatriques, substituts modernes à la bienveillance miséricordieuse et pardonnante du Christ.

L’extrême droite assume désormais pleinement son racisme discriminatoire pour autant que celui-ci est converti en mot d’ordre positif : elle appelle cela « la préférence nationale ». Et elle mise désormais sur ce qu’une partie de la société française considère la discrimination comme légitime, du moment que le contenu nauséabond de cette politique d’exclusion est traduit dans un langage qui troque la haine de l’autre pour l’amour du même.

Aussi est-il tout à fait normal que des acteurs politiques, peu importe le camp dont ils relèvent, ne puissent en aucune circonstance prétendre ne pas savoir ce qu’ils font lorsqu’ils profèrent des paroles portant à conséquence – et puisque la parole politique a ceci de particulier qu’elle contient structurellement une promesse de traduction en action, l’interdiction de se réfugier dans l’ignorance concerne à ce titre l’ensemble du discours politique. Ce tabou du non-savoir touche bien évidemment les paroles racistes, sexistes, trans- et homophobes, ou encore antisémites. Là non plus, l’excuse de ne pas savoir ce qu’on fait en les prononçant est irrecevable dans nos sociétés. Lesquelles en attestent d’ailleurs par les sanctions qu’elles réservent généralement à ce genre de propos.

L’extrême droite semble avoir pris acte de cette situation, fâcheuse pour une machine de propagande qui a longtemps reposé sur les ivresses de la parole irresponsable – à ce titre il est tout à fait juste de noter que ce courant s’est modernisé. Car elle assume désormais pleinement son racisme discriminatoire pour autant que celui-ci est converti en mot d’ordre positif : elle appelle cela « la préférence nationale ». Elle affirme ouvertement que la discrimination, sous couvert de « préférence » fondée sur une identité d’origine, est son projet politique – elle sait ce qu’elle fait – et mise sur ce qu’une partie de la société française considère ce projet comme légitime, du moment que le contenu nauséabond de cette politique d’exclusion est traduit dans un langage qui troque la haine de l’autre pour l’amour du même.

Dans le même temps, ce courant politique a officiellement renoncé à tout antisémitisme, alors même que ce dernier est un élément constitutif de son identité. On mesure que ce renoncement n’a pas dû lui être facile, la haine du juif étant essentielle à l’argumentaire nationaliste, sous l’aspect du « même » apparent suspecté d’être toujours autre. Le sacrifice a dû être d’autant plus douloureux que l’antisémitisme est précisément l’un des rares lieux où l’excuse de ne pas savoir ce que l’on fait fonctionne encore parfaitement. Si donc l’extrême-droite parvient à résister à la tentation de se servir de cette excuse parfaitement courante, cela témoigne de sa forte propension à l’autocontrôle : chez elle seule, on n’ose pas dire « on ne savait pas » au sujet de l’antisémitisme.

Car c’est bien ce qu’on voit ailleurs : en témoignent les discussions lassantes sur la question de savoir si l’épithète « nazi sans prépuce » ou la qualification du gouvernement israélien comme « tueur d’enfants » ou encore l’expression dite sincère de « la crainte que les Israéliens en viennent à empoisonner les puits de Gaza » sont antisémites. Ce que les individus mis en cause avancent en général, ce n’est pas une franche dénégation du caractère antisémite de leurs paroles, mais la relance du même questionnement tout empreint d’ingénuité : « Ah bon ? Mais en quoi est-ce antisémite ? ». Ils prétendent ignorer totalement pourquoi tel ou tel énoncé le serait réellement, obligeant ainsi leurs opposants à des explications savantes sur l’antisémitisme, pourtant déjà mille fois réitérées.

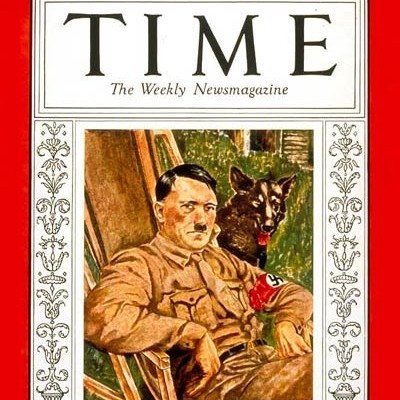

En effet, ce n’est que si l’énoncé vient de l’extrême-droite, que la démonstration s’avère non nécessaire. Il y a là, si l’on y pense, un trait singulier de l’époque. Nos sociétés semblent collectivement convaincues que l’antisémitisme est une attitude absolument répréhensible, mais aussi qu’il s’agit d’une attitude qui n’existe en fait pas, à moins qu’un individu clairement identifié comme appartenant à l’extrême droite soit à l’origine de l’acte ou de la parole incriminés. En ce cas, et en ce cas seulement, on considère que l’accusation d’antisémitisme est juste sans poser l’éternelle question du pourquoi. On sait bien à quoi s’en tenir, se dit-on alors. Par contre, dans tout autre cas, la charge de la preuve pèse intégralement sur l’accusateur, l’accusé pouvant toujours exploiter les ressources apparemment infinies du « je ne savais pas ».

Nos sociétés semblent collectivement convaincues que l’antisémitisme est une attitude absolument répréhensible, mais aussi qu’il s’agit d’une attitude qui n’existe en fait pas, à moins qu’un individu clairement identifié comme appartenant à l’extrême droite soit à l’origine de l’acte ou de la parole incriminés.

Or, s’il en est ainsi, on doit relever un point : au sein de la société française, la reconnaissance du caractère antisémite d’un acte ou d’une parole n’est pas due à ce qu’on a identifié le contenu de l’action ou de la phrase prononcée comme étant antisémite, mais seulement à ce que l’acteur ou le locuteur a été identifié par avance comme appartenant à une mouvance dont on sait qu’elle est structurellement antisémite. Si bien que le même énoncé, ou légèrement altéré, dans la bouche d’un individu qui n’appartient à aucun mouvement d’extrême droite se trouve examiné à la loupe pour tirer au clair ce qu’il a d’antisémite. Et puisque, dans cette perspective, l’antisémitisme est un attribut de certains individus – et non pas d’actes ou d’énoncés -, il est normal qu’on ne trouve de l’antisémitisme que chez des individus d’extrême droite. Pour toutes les autres personnes, l’offense est due au fait que son auteur ne savait pas que ceci ou cela (caricaturer un juif avec un grand nez, traiter un juif d’efféminé, parler de puits empoisonnés, ou traiter un juif de porc) était antisémite. De là, on déduit en général que l’on n’a pas vraiment affaire à de l’antisémitisme. Bref, dans notre société, tout un chacun (sauf l’extrême droite) semble avoir le droit d’ignorer 2000 ans d’histoire de l’antisémitisme. Il a le droit de n’avoir rien appris – exemption d’autant plus étonnante que l’antisémitisme n’a rien d’un phénomène exotique auquel il faudrait que le regard s’acclimate, mais est un pur produit européen qui fait partie de l’histoire que tous, ici même, doivent bel et bien considérer comme leur. Ce qu’on semble avoir le droit d’ignorer, dans ce qui fait l’identité historique des sujets européens eux-mêmes, c’est la longue histoire de la haine que l’Europe a nourrie pour les juifs.

L’antisémitisme est la seule forme de discrimination qui se trouve dans cette drôle de position. Que l’on songe à la parole sexiste : elle est toujours clairement identifiable, au point que personne n’est choqué de ce qu’une femme ayant eu un propos sexiste soit elle-même dénoncée comme « sexiste ». Il en va de même pour le racisme : la qualification d’un acte ou d’une parole comme « raciste » est indépendante de ce que l’on sait par ailleurs du locuteur. La preuve : une personne de gauche qui se trouve accusée de racisme ne va pas discuter cette qualification, mais bien au contraire essayer de s’amender en en apprenant plus sur les formes diverses et souvent subtiles que peut prendre le racisme. Avec l’antisémitisme, la situation est toute différente. Tout le monde paraît pouvoir bénéficier d’un certain flou quant à la qualification de l’acte, hormis ceux dont on est certain qu’ils sont antisémites par appartenance à l’extrême droite. Dans ces conditions, il n’y a pas à s’étonner qu’à l’extrême droite, l’autocontrôle se soit imposé comme une exigence sur ce point. Ne pouvant pas profiter du non-savoir comme excuse, mieux vaut éviter de s’exposer. Se sachant soumis à l’accusation de savoir exactement ce qu’on dit quand on le dit – cette même accusation à laquelle tout le monde échappe par ailleurs sur la question de l’antisémitisme -, mieux vaut éviter de jouer à ce jeu.

Puisque personne ne croit l’extrême droite quand elle essaie de prétendre ne pas savoir ce que c’est que l’antisémitisme, elle, parmi toutes les formations politiques, doit renoncer à énoncer publiquement sa haine de cette minorité particulière. Déduire de ce silence obligé qu’elle la tolèrera, voire qu’elle la chérit, relève d’une posture d’ignorance.

De cette privation, ou de cette absence de licence, on notera toutefois que l’extrême droite a fait une force : elle a pu se poser comme seule force politique qui assume entièrement ce qu’elle dit. Elle assume d’être raciste, d’être trans- et homophobe, de haïr les musulmans, d’être sexiste. Elle assume toutes ces négations du droit d’existence autonome des minorités en affirmant qu’elle sait parfaitement ce qu’elle fait. C’est là incontestablement une force dans une société qui vit, depuis un long moment maintenant, sous un régime néolibéral qui broie les vies tout en renvoyant chacun à sa responsabilité individuelle. Un pouvoir qui n’assume rien de sa puissance destructrice et exige dans le même temps que ceux dont les vies sont détruites se sentent responsables de ce qui leur arrive, constitue un excellent terreau pour une force politique qui montre qu’elle assume pleinement ce qu’elle dit, et promet ainsi de prendre, seule, la responsabilité de ce qui arrive. Si, dans les années trente, on a pu diagnostiquer chez les foules ayant succombé au fascisme une « disposition autoritaire » due à des structures sociales répressives, il n’est probablement pas exagéré de supposer aujourd’hui chez les électeurs du RN une « disposition à la responsabilisation ». Celle-ci est tout à fait normale dans des sociétés qui promeuvent de plus en plus l’autonomie individuelle ; ce qui est impardonnable en revanche, c’est qu’on ait laissé apparaître le Rassemblement national comme le seul mouvement reflétant cette disposition, en affirmant bruyamment « savoir ce qu’il fait », et mettre fin à toutes les « excuses » que les gouvernements libéraux invoquent pour masquer leur absence de contrôle politique. Le désir de voir enfin quelqu’un en charge assumer ce qu’il fait semble en tout cas suffisamment grand pour qu’une partie de nos concitoyens accepte que ce de quoi l’extrême droite veut assumer la responsabilité soit un projet d’exclusion, de discrimination, et potentiellement de persécution de toutes les minorités de France qui détruira le pays, matériellement, mais aussi symboliquement.

Qu’on ne se méprenne surtout pas : ce projet de discrimination de toutes les minorités concerne bien évidemment aussi la minorité juive. Mais puisqu’il est absolument interdit d’être antisémite – absolument interdit parce l’antisémitisme a été dans l’histoire de nos sociétés un projet d’extermination, et non pas une discrimination pouvant encore être déguisée en positivité en passant par l’argument de la « préférence nationale » – et puisque personne ne croit l’extrême droite quand elle essaie de prétendre ne pas savoir ce que c’est que l’antisémitisme, elle, parmi toutes les formations politiques, doit renoncer à énoncer publiquement sa haine de cette minorité particulière. Déduire de ce silence obligé qu’elle la tolèrera, voire qu’elle la chérit, relève en revanche d’une posture d’ignorance, impossible à adopter en ce domaine également. Puisque l’on sait que le projet du RN est un projet d’homogénéisation de la société française, s’il le faut par la force, au nom précisément de cette « France » pour laquelle il affirme sa préférence, on ne peut pas ne pas savoir que la minorité juive sera tout autant mise au pas que les autres – c’est-à-dire discriminée en tant que groupe minoritaire tout comme le sera la minorité musulmane. Certes, on peut se raconter qu’on s’en sortira comme individu parfaitement assimilé. Or non seulement cette option laisse ouverte la question de celles et ceux du groupe qui tiennent à leur différence, mais elle oublie de plus que la question est de savoir si on peut jamais être suffisamment assimilé dès lors que la définition du bon français passe par les « origines ». Et puis, veut-on vraiment nous faire croire que le RN, donc un parti qui ne peut pas ne pas être antisémite, ne va pas assez rapidement essayer de cueillir les fruits de l’antisémitisme qui s’est répandu dans la société française grâce à LFI ? Croit-on vraiment que les électeurs de l’extrême-droite seraient prompts à révolter lorsque leur gouvernement va commencer à chanter la petite chanson des privilèges des juifs, du philosémitisme d’État avec lequel il faudrait en finir, voire celle de la double allégeance ? Prétendre ignorer cela n’est pas une excuse, pas plus que prétendre ignorer qu’une parole est antisémite ne dédouane quiconque. Autrement dit : personne ne pourra dire qu’il « ne savait pas » en donnant sa voix au RN, et nul « pardon » n’est à attendre après le vote.

La France est peut-être l’un des pays européens où l’on est le plus sincèrement convaincu qu’on ne peut pas être antisémite (à moins qu’on ne soit d’extrême droite) et où, dès lors, la candeur de la question « mais pourquoi est-ce antisémite ? » trouve un accueil tout particulièrement favorable.

Reste à savoir pourquoi l’antisémitisme demeure pourtant, hormis pour l’extrême droite, le lieu où l’on peut encore plaider l’ignorance. Tout le monde admet que l’on puisse être raciste, sexiste ou homophobe en tant que simple être humain. En revanche, pour être antisémite, il faut être d’extrême droite. D’où vient une telle mise en exception ? Et à quoi tient-elle structurellement, dans le contexte actuel ?

Il semblerait que ce soit là un héritage lointain que le nazisme a légué à l’Europe. Car en dehors du pays qui a engendré la barbarie nazie, l’Allemagne, où l’on sait que les bourreaux étaient tout simplement des Allemands ordinaires – si bien qu’il n’y vient à l’esprit de personne de cantonner la potentialité antisémite à l’extrême droite –, les autres pays européens semblent s’être sortis de la catastrophe en imputant l’antisémitisme à l’occupant nazi. Au mieux, on consent à envisager qu’il y ait eu des éléments d’extrême droite dans les nations occupées et que ces éléments aient pu, par ferme conviction idéologique, collaborer à l’extermination. Mais en aucun cas, pas même dans des pays engagés du côté allemand avec autant d’enthousiasme que l’Autriche, le travail n’a véritablement été fait sur l’antisémitisme du « bon peuple ». On l’a encore moins fait dans une France, qui, effectivement, a sauvé une grande partie de ses juifs, tout en raflant les « étrangers », et où le mythe de la Résistance globale a longtemps persisté, pour avoir été soigneusement enseigné à des générations d’élèves français par l’éducation nationale. Ici, la collaboration pour des raisons de lâcheté ou d’intérêt financier a certes été douloureusement reconnue au fil du temps, mais jamais n’a été posée la question de savoir s’il y avait peut-être de l’antisémitisme largement répandu dans le pays de l’affaire Dreyfus, et s’il pourrait expliquer, en partie, cette collaboration honteuse. La France est peut-être l’un des pays européens où l’on est le plus sincèrement convaincu qu’on ne peut pas être antisémite (à moins qu’on ne soit d’extrême droite) et où, dès lors, la candeur de la question « mais pourquoi est-ce antisémite ? » trouve un accueil tout particulièrement favorable – au point où l’on en vient à écrire des textes savants distinguant entre antisémitisme structurel (l’extrême droite (l’occupant nazi)) et l’antisémitisme contextuel (tous les autres qui, ignorant ce qu’est l’antisémitisme, sont de ce fait susceptibles de ne pas savoir ce qu’ils font).

Faut-il pourtant croire celles et ceux qui posent la question candide ? Faut-il leur concéder qu’ils ne savent vraiment pas ce qu’ils font, et donc leur pardonner ? Faut-il vraiment continuer à croire au mythe français du bon peuple constitué de belles personnes ? Ou ne serait-il pas temps de considérer que, presque 80 ans après la Shoah, tout le monde sait ce qu’il fait, et que celles et ceux qui tiennent des propos antisémites savent même plus : ils savent qu’ils ne veulent pas savoir. Ils savent que l’antisémitisme est potentiellement l’apanage de tous, et non seulement de l’extrême droite, et ils savent qu’il est interdit d’être antisémite. Et ils savent qu’ils ne veulent pas le savoir, parce que ce que l’antisémitisme leur permet leur semble être actuellement la plus noble des causes.

Eux aussi ont un projet pour la société française, mais ils sont incapables de dire en quoi l’antisémitisme est nécessaire pour l’atteindre – contrairement à l’extrême droite, qui elle est tout à fait à même de dire pourquoi sa haine des minorités lui est nécessaire et indispensable. C’est probablement parce que les autres ne savent pas le dire qu’il est facile de percevoir cet antisémitisme comme contextuel ou électoral. Or, concéder cela, c’est faire l’impasse sur toute l’histoire de l’Europe ; c’est prétendre ne pas savoir que, tout comme tout le monde peut être raciste ou sexiste, tout le monde peut être antisémite. C’est minorer la présence de l’antisémitisme dans nos sociétés et se donner ainsi à soi-même la permission de ne pas poser la vraie question : à quoi sert-il donc dans la bouche de celles et ceux qui ne sont pas des fascistes ?

Autant il importe de ne pas croire l’extrême droite quand elle affirme ne plus être antisémite, autant il importe d’en finir enfin avec l’excuse « nous ne savons pas ce que nous faisons » lorsque des personnes libérales, voire de gauche, tiennent des propos antisémites. Il n’est nulle raison que la haine des juifs soit le seul lieu où des individus modernes s’en remettent au pardon de leur Dieu. Et s’il y en a une, il serait temps de l’exposer au grand jour pour que ces mêmes individus modernes puissent débattre du bien-fondé de cette exception à leur condition de personnes responsables.