Pour la morale antisioniste, tout soutien à l’État israélien devrait être honteux. Mais cette proposition, et les opérations de « shaming » qui l’accompagnent, sont-elles compatibles avec le bon fonctionnement de l’université ? Ariel Colonomos réfléchit dans ce texte aux dangers de ces tentatives politiques de « moraliser » par la honte.

La honte s’est immiscée dans nos discussions au sein des lieux les plus savants, là où la distance critique devrait être une priorité, là où également l’amour du savoir devrait être un sentiment rassembleur. L’université est aujourd’hui le théâtre de passions peu contenues qui affectent intensément et peut-être durablement ses débats, certaines d’entre elles risquant d’altérer sa vocation. Un cas est particulièrement significatif : les réactions critiques à l’usage de la force par l’État d’Israël se voient accompagnées de la tentative de susciter de la honte chez ceux qui ne sont pas enclins à criminaliser cet État. Dans l’esprit, puis dans la bouche de beaucoup, Israël et le sionisme sont devenus des mots honteux, des termes repoussoirs dont l’invocation est destinée à provoquer la honte. Or, cette émotion sociale puissante, ainsi suscitée, est pernicieuse, puisqu’elle empêche notamment la tâche propre de l’activité universitaire : penser et débattre.

Provoquer la honte

Provoquer la honte d’un interlocuteur, d’un adversaire ou même d’un ennemi est un ressort classique de la discussion. Qui n’a jamais usé d’un tel recours ? N’avons-nous jamais fait jouer des sentiments afin de rallier à notre position nos interlocuteurs (ou, pire encore, pour chercher à les discréditer) ? Rien d’étonnant à cela. En revanche, l’usage systématique de ce stratagème, dans une enceinte académique qui plus est, doit nous surprendre. Car lorsque cet usage s’installe, devenant ainsi un des traits les plus distinctifs des échanges verbaux, il devient un mode opératoire, et celui-ci porte un nom : le shaming, donc la tentative de provoquer chez autrui un sentiment de honte. Ce à quoi nous assistons, c’est à la création d’un « climat de honte » destiné à discréditer l’adversaire. Toute personne exprimant une opinion potentiellement divergente par rapport à la doxa ambiante voit sa position réduite, non pas à un point de vue légitime nécessitant débat, mais à une conviction honteuse.

Qu’en est-il dans le cas du débat autour d’Israël sur les campus ? Les manifestations contre la politique israélienne font partie de leur histoire. Les mouvements d’appel aux boycotts (le BDS notamment) sont anciens. Cependant, depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, l’ampleur avec laquelle se manifestent des groupes propalestiniens à l’université, aux États-Unis comme en Europe, n’a fait que s’accentuer. Les mots « Israël » et « sionisme » sont rapidement devenus des termes de ralliement négatif, dont l’usage vise à provoquer la honte chez ceux qui s’y associent positivement, ou sont supposés faire ainsi, notamment des Juifs attachés par leur histoire à ce pays ou revendiquant tout simplement son droit à l’existence. Bien évidemment, tout un chacun peut partager cette deuxième conviction, et se trouver ainsi en position de sujet visé par cette opération de « shaming ».

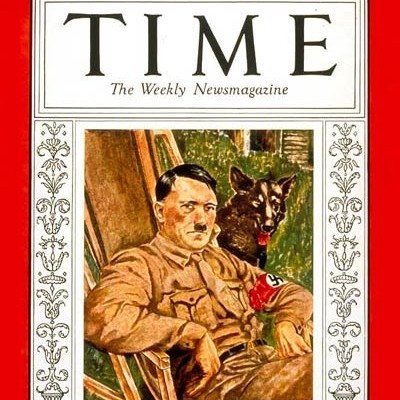

Cette opération suit une certaine chorégraphie : des prises de parole agressives, avec les mimiques qui leur sont associées, des effets de théâtralité (les emblèmes juifs comme une étoile de David associés à des croix gammées, les drapeaux palestiniens accrochés à un objet de culte juif, ou encore les « mains rouges »), les analogies historiques scabreuses et les reductio ad hitlerum (« Gaza est le ghetto de Varsovie »). Par contraste, le Hamas est déclaré un mouvement « résistant » (selon les mots de Judith Butler, une représentante éminente de la « gauche globale »). Ce type d’activisme a été le quotidien des manifestations et des débats autour d’Israël. A-t-il changé la politique des États dans lesquelles il a eu lieu (aux États-Unis et en Europe notamment) ? L’impact semble limité. Ses effets sur l’université, en revanche, sont puissants.

La stigmatisation puis l’ostracisation de nombreux Juifs au sein des campus compte parmi les effets les plus sensibles de ce mode opératoire. Certes, pour ceux qui y recourent, certaines lignes de partage sont d’emblée claires : il y a des Juifs sionistes (les « mauvais Juifs »), et de « bons Juifs » (leur symétrique, les Juifs antisionistes). Les autres, a minima, doivent fournir un disclaimer – une sorte de « clause de non-culpabilité » en déclarant en guise de préambule à toute conversation qu’ils critiquent le gouvernement actuel de l’État d’Israël et sa politique. Cette posture critique, dans le contexte actuel, n’est certes pas une mauvaise chose en soi. Mais, peut-on une seule seconde imaginer de demander à un Chinois ou à un Iranien de se prêter à un tel exercice rituel de génuflexion, à un Turc lorsqu’il parle de son pays, à un Américain lorsque Trump est président, et depuis quand un Coréen doit-il déclarer qu’il n’est pas fidèle à la Corée du Nord ? De nombreux non-Juifs sont également concernés par cette exigence de déclarer leur allégeance lorsqu’ils s’aventurent dans le débat sur Israël.

En sociologie et science politique, l’étude des émotions dans les mobilisations politiques s’est beaucoup développée au cours des vingt dernières années. La morale, les sentiments de honte qui déclenchent des accusations de culpabilité entrent dans les registres des mobilisations, quelle que soit leur cause. Dans le domaine des relations internationales, les conflits et mobilisations que les étudiants découvrent dans les livres et dans leurs salles de cours font parfois directement écho à leurs propres engagements. La prime à l’engagement social donnée par les universités aux États-Unis comme ailleurs lors du recrutement de leurs étudiants ne fait qu’accentuer cet effet de résonance entre théorie et pratique.

Dans la littérature académique, pendant les années soixante-dix, le débat critique sur le sionisme, l’État d’Israël et le conflit israélo-palestinien reposait sur une armature marxiste et tiers-mondiste. Ensuite, le tournant postcolonial a donné une nouvelle voie à la contestation d’Israël. Très populaires auprès des étudiants, ces théories vont produire une nouvelle modalité de la critique, altérant les discussions au sein de l’université. La question de la honte est en effet centrale dans le postcolonialisme. Aux yeux de ses tenants, les anciennes et nouvelles puissances coloniales ont usé du « shaming » pour rabaisser les dominés et asseoir leur domination. En exposant leur supériorité revendiquée, en l’inscrivant dans les institutions coloniales et sociales, ils ont tenté de rendre les colonisés honteux de ce qu’ils étaient. Le temps serait alors venu de renverser ce processus. Israël paie le prix de cette nouvelle stratégie de la critique qui vise la délégitimation de l’adversaire dans son existence même. En faisant d’Israël le lieu d’accumulation de toutes les injustices, évoquer son nom est censé produire l’indignation maximale.

La liberté de parole et la connaissance entravées

Dans un témoignage surprenant, un ancien étudiant de Columbia, Shai Goldman, compare l’enseignement qu’il a reçu dans cette grande université à celui d’une yeshiva en Israël où il a étudié avant de débuter ses années universitaires. Le résumé de son expérience tient en deux expressions : à Columbia, une université qui, de par son histoire, est un temple du savoir, il aurait fait l’expérience d’une « pédagogie de la honte », radicalement opposée à la « pédagogie de la fierté » propre à la yeshiva. Dans la première, dit-il, la pensée occidentale est honteuse (alors même qu’elle est l’objet d’un de ses cours phares). Dans la deuxième, au contraire, on exalte la grandeur des textes qui sont étudiés et commentés.

Ce récit d’une double expérience est déconcertant et révélateur. Il est certes éminemment personnel, et on peut facilement imaginer que d’autres étudiants auraient eu une perception différente de ces deux expériences (on peut aussi considérer que malgré toute la fierté qu’il procure, l’enseignement de la yeshiva n’est pas le meilleur accès à la connaissance). Cependant, indépendamment des préférences de chacun, ce vécu introduit une réflexion dans un domaine contigu et plus général, celui de la place des sentiments moraux dans la formation du savoir et sur la liberté de parole à l’université.

Dans le monde retranché et privilégié des universités, les protestations contre Israël ont eu des effets sans précédent. Rappelons aux États-Unis les démissions en chaîne de présidentes de grandes universités, les deux cas les plus célèbres ayant été ceux des responsables de Penn et de Harvard, toutes deux auditionnées par le Congrès (ces départs ont été suivis par d’autres). Des commissions et des groupes de travail (notamment à Columbia, dont la présidente a également démissionné cet été) ont désormais pour tâche de définir ce qu’est l’antisémitisme. Et, surtout, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, un débat salutaire s’est engagé sur la question de la liberté de parole.

Aux États-Unis, la « freedom of speech » est souvent invoquée pour justifier la liberté dont chacun devrait jouir pour exprimer ses idées. Cette règle correspond au 1er amendement de la constitution. Certains – qu’ils soient professeurs d’université ou administratifs – s’y réfèrent pour défendre le pluralisme et autoriser l’expression de la contestation d’un État ou d’un groupe. Cependant, cette position est confrontée à une limite et à une critique radicale. D’une part, la philosophie libérale qui inspire l’idée de la liberté d’expression oppose des limites à cette liberté : dès lors que cette parole libérée provoque de la souffrance et des dommages, elle doit être régulée (même aux États-Unis, les discours haineux à caractère violent ne sont pas protégés par la liberté d’expression). De l’autre, il existe une critique plus définitive du recours à cette règle. Pour Robert Post notamment, un des juristes les respectés dans ce domaine, la liberté d’expression entendue au sens du premier amendement n’a tout simplement pas sa place à l’université. Nous universitaires passons notre temps à discriminer des propos. Au café, vous pouvez claironner que la terre est plate, il n’est pas possible de le faire à l’université. Aux États-Unis (ce n’est pas le cas en France), vous pouvez hurler dans un lieu public que la banque Rothschild est responsable d’un génocide palestinien, en principe, vous ne pouvez pas le faire sur un campus (ce propos sera jugé faux, il n’aura tout simplement pas sa place dans un cours ou une conférence).

L’université est un lieu où la liberté de parole et les droits de chacun doivent être préservés afin que l’institution soit à même de remplir sa fonction principale, à savoir la production du savoir. Dans ce cadre, n’ont pas leur place les pressions ou les intimidations.

Les libertés académiques font l’objet de nombreux débats. Pour certains, il s’agit d’affirmer l’indépendance des universités face à des ingérences extérieures, notamment politiques (lorsque, par exemple, l’État voudrait imposer des programmes d’études ou des idées au sein de nos départements). On comprend aisément les raisons de tenir à ce principe. Il existe également un autre aspect plus général des libertés académiques dans les démocraties où, par rapport à des totalitarismes, des autoritarismes ou des théocraties, le risque de voir l’État imposer des contenus de cours est plus limité : l’université est un lieu où la liberté de parole et les droits de chacun doivent être préservés afin que l’institution soit à même de remplir sa fonction principale, à savoir la production du savoir. Dans ce cadre, n’ont pas leur place les pressions ou les intimidations, qu’elles soient étatiques ou qu’elles soient le fait de la « tyrannie de la majorité », ou d’une autre forme de tyrannie, celle de minorités particulièrement agissantes et vocales.

Or, nombre de manifestations propalestiniennes ont conduit à des intimidations qui, précisément, ont entravé des prises de parole, alors même que le débat contradictoire est le garant d’une pédagogie active et d’une réflexion fructueuse. Pire encore, les intimidations ont des effets durables sur les individus qui voudraient exprimer une opinion à contre-courant de la doxa imposée.

Cette stratégie de l’intimidation touche particulièrement les personnes les plus vulnérables, celles qui manquent d’assurance, notamment les plus jeunes. Mais la politique de la honte a un autre effet pervers qui est massif. Elle enclenche une dynamique de la montée aux extrêmes. Si certaines personnes (timorées, nuancées, peu enclines à la polémique ou tout simplement réfléchies) se mettent en retrait, d’autres plus offensives et libres de toute retenue répondent brutalement aux tentatives d’intimidation. Leurs réponses ne sont pas nécessairement éclairées (ce qui ne fait que réactiver le sentiment de honte des taiseux), elles peuvent même être haineuses. En d’autres termes, de nombreuses voix réactionnaires et décomplexées se font entendre, parce qu’elles sont enclines à participer à un débat ainsi brutalisé. À de rares exceptions près, celles-ci se font certes entendre à l’extérieur des universités, mais leur écho se répercute sur les débats au sein des campus. Aux deux extrêmes, des universitaires ou ceux qui font valoir leurs palmes académiques alimentent de leurs diatribes la zone grise des réseaux sociaux. Par effet de spirale descendante, lorsque des institutions comme les universités peinent à se donner des règles claires et cèdent à l’intimidation, c’est à une fatale déperdition de sens que l’on assiste.

La responsabilité de l’université

Il est aisé de voir ce que l’université ne doit pas faire, il est plus difficile de savoir ce qu’elle doit faire et les mesures qu’elle doit prendre. Le défi – assurer une paix intellectuelle propice à la créativité – est immense, toutes les personnes qui travaillent à l’université le savent.

La stratégie consistant à susciter de la honte a conduit à faire pression sur les administrations des universités afin qu’elles boycottent Israël et ses institutions académiques. Certaines associations professionnelles de disciplines comme l’anthropologie ont soulevé la question du boycott des institutions israéliennes. Plus récemment l’association américaine des professeurs d’université (AAUP) est revenue en arrière sur un principe historique au nom duquel elle s’opposait à toute idée de boycott académique (le nom d’Israël n’est pas cité, mais c’est vraisemblablement en écho aux événements les plus récents que cette décision a été prise). Cependant, tout comme les États occidentaux restent majoritairement des alliés d’Israël, les grandes universités, dans leur majorité également, ont préservé leurs liens avec leurs partenaires israéliens. Les arguments contre le boycott sont bien connus, et cela dès avant le 7 octobre : du point de vue de leurs conséquences, ces mesures sont inefficaces, elles visent des entités dont les membres sont précisément opposés au gouvernement sur lesquels ces mesures voudraient peser, les savoirs produits dans les universités vont plutôt à l’encontre des idées gouvernementales, tous ceux qui étudient doivent bénéficier d’une ouverture sur le monde etc. Pourtant, un argument manque à cette liste, et il part d’un constat : le boycott est un refus d’un contact jugé, et rendu, honteux, il vise à éviter la souillure. « Sionistes hors de nos facs » est une épuration de l’intérieur, le boycott est une préservation de la contamination extérieure. Une telle peur de la souillure ne doit en aucune manière avoir sa place à l’université, car elle alimente des fantasmes néfastes et nauséabonds. À la pédagogie de la honte on doit opposer une pédagogie de la fierté (celle de participer à une communauté mondiale du savoir).

Une voix responsable et forte fait cruellement défaut alors que priment embarras et indécision. Il est pourtant judicieux de réfléchir aux rôles de chacun. Qui est responsable de la paix académique dont les institutions où nous travaillons devraient s’enorgueillir ? C’est la responsabilité de chacun de maintenir une ligne à la fois droite et ouverte où personne ne devrait avoir à céder à l’intimidation, quelle que soit sa nature. Nous avons tous à œuvrer en faveur d’un environnement dont un des traits est la « mise en concurrence des idées » (une idée chère à Stuart Mill), dès lors qu’elle ne heurte d’aucune manière les règles de décence. Il est important d’écarter des idées fausses, il faut se méfier des biais et contrer les « partialités déraisonnables ». Il est par ailleurs absurde de demander à des universitaires, notamment dans des domaines comme la philosophie ou le droit, de s’abstenir de positions normatives, puisque, précisément, des disciplines comme celles-là ont vocation à produire des jugements et à réfléchir sur le juste et l’injuste, le bien et le mal. Il faut, bien au contraire, encourager de telles discussions lorsqu’elles reposent sur un savoir solide et cohérent. En revanche, les choix normatifs non argumentés et ambigus qui sont parfois le lot de travaux de sciences sociales de courte vue sont très dommageables.

Cette opération de « shaming » est en phase avec une demande de moralisation, dont, paradoxalement, tant elle est liberticide, elle signe l’échec.

Ces mots peuvent paraître abstraits, ils appellent pourtant des applications concrètes afin de créer, idéalement, un environnement où priment la sincérité, la confiance, l’amour du savoir et le courage intellectuel. Ces traits ont fait défaut car ils ont été anesthésiés par des passions négatives, au premier titre cette honte que certains cherchent à susciter. L’idéologie est souvent mise à l’index, mais la honte est tout aussi pernicieuse, car, aujourd’hui, elle s’instille dans les consciences de manière puissante. Elle est en phase avec une demande de moralisation, dont, paradoxalement, tant elle est liberticide, elle signe l’échec.

L’université est non seulement collectivement responsable de la production du savoir, mais aussi de sa communication et sa circulation, par l’enseignement qu’elle prodigue, mais aussi à travers les relations entre ses membres qu’elle organise et encourage. Ne pas faire obstacle à la politique de la honte, c’est se préparer au pire. L’inventivité du savoir qui a fait la gloire de ces lieux serait alors en déclin. Cette communication, au sens fort du terme, suppose un jeu d’attentes réciproques productives : elles doivent nous élever tandis que, dans le cas de la honte, elles nous rabaissent. L’université se doit, à travers des signaux d’encouragement, de recréer une communauté du savoir exigeante et honnête.

Le monde académique est un laboratoire d’émotions morales qui méritent l’attention, et il nous appartient de les étudier. La tâche est lourde : connaître les effets des émotions sur la cognition et l’apprentissage, établir des règles pour la discussion, restaurer un climat de confiance, réfléchir aux idéologies pernicieuses, aux savoirs approximatifs et aux sentiments négatifs. Il s’agit, ensuite et surtout, d’encourager le désir d’apprendre. Étudier la manière dont les émotions portent en elles des normes nouvelles fait partie des tâches des sciences sociales. À la honte qui détruit l’espace public et entrave la créativité, préférons le monde de l’ouverture, de l’audace et de la civilité.

Ariel Colonomos

Directeur de recherches au CNRS et membre de la faculté permanente à Sciences Po. Derniers ouvrages parus: Le beau savoir – Pour une esthétique des sciences humaines (Albin Michel, 2023), Pricing Lives – The Political Art of Measurement(Oxford UP, 2023).