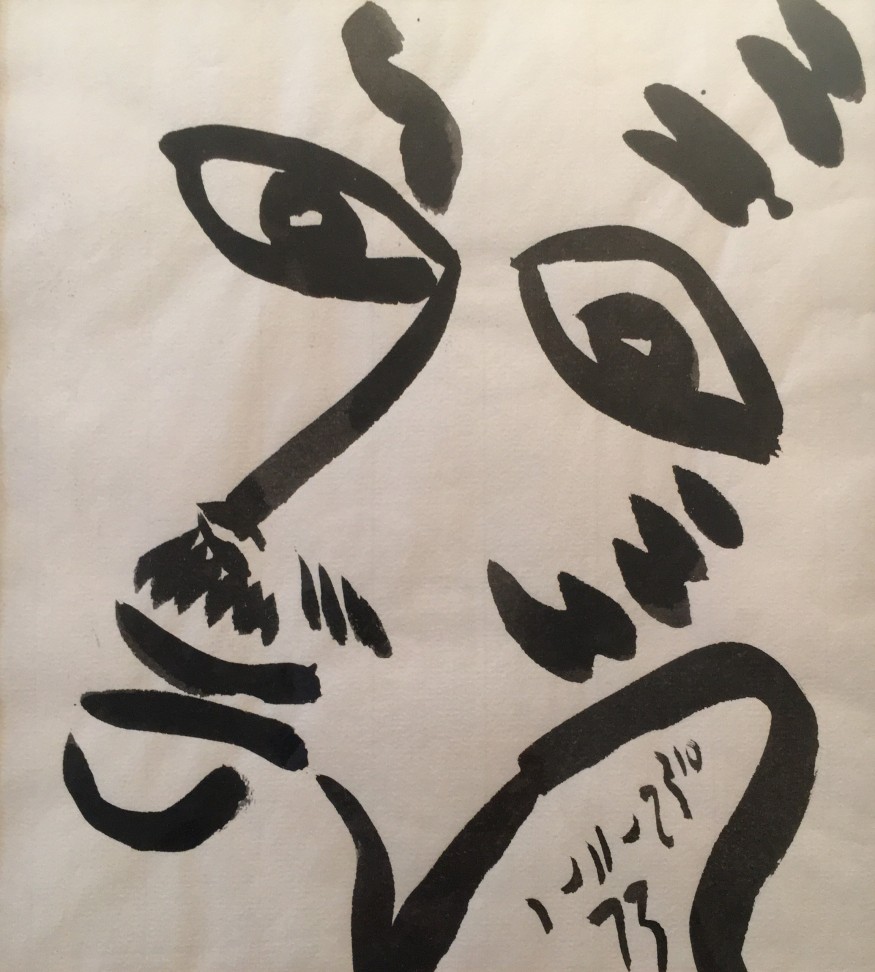

On peut voir la silhouette bouleversante d’Avrom Sutzkever dans le film qui, en 1945, enregistre son témoignage au procès de Nuremberg. Il est l’un des rares Juifs qui y témoignera, prenant la parole après un long silence[1]. À la barre, il est présenté comme un rescapé du ghetto de Vilnius, mais il est déjà un grand poète yiddish – qui s’interroge, dans un de ses vers de 1943 : « suis-je le dernier poète d’europe ? » L’Europe a perdu là sa majuscule. À l’occasion de la parution d’heures rapiécées, monumentale anthologie des poèmes tirés de tous les ouvrages publiés par Sutzkever – et qui vient de paraître aux Éditions de l’éclat[2] – sa traductrice Rachel Ertel fait pour K. le portrait de ce poète immense sur fond de son rapport à l’Europe.

Dans le ghetto de Wilno, le 22 juin 1943, Avrom Sutzkever, trente ans, s’interroge :

« suis-je le dernier poète d’europe ?

mon chant pour cadavres, corbeaux ?

je sombre dans le feu, les marais, l’immondice

captif des heures rapiécées d’étoiles jaunes.

je dévore mes heures de mes crocs de fauve,

don d’une larme maternelle, dans la larme je vois

le cœur million- d’ossements

qui afflue au galop vers moi.

je suis le cœur-million ! le gardien

de leurs chants décimés

et dieu, dont les biens sont calcinés,

se cache en moi, comme dans un puits, le soleil. »

La poésie d’Avrom Sutzkever (1913-2010) avait pourtant déjà abordé tous les rivages du Yiddishland, à l’image du peuple juif dans sa dispersion. Commençant avec cette faculté d’émerveillement qui est la caractéristique de l’enfant et du poète, selon Wordsworth (sense of wonder), il est descendu aussi dans ses abîmes les plus profonds et les plus sombres, renaissant avec chaque vers comme le phénix, devenu légende de son vivant.

Né à Smorgon, en Lituanie en 1913, Avrom Sutzkever, enfant, fut évacué avec sa famille au cours de la Première guerre mondiale en Sibérie, par le pouvoir russe, comme des centaines de milliers de Juifs accusés de collaborer avec l’armée allemande. Il y passa les premières années de sa vie. Ce paysage aux étendues de neige infinies, avec ses fleuves, pris dans les glaces la moitié de l’année, s’inscrivit profondément dans son âme. Il colora à jamais sa perception de la nature et de la lumière et devint une source inépuisable d’inspiration métaphorique. C’est là qu’il connut aussi le premier deuil : la perte de son père. La blancheur devint signe ambigu de la vie qui sourd dans les profondeurs de la terre ou du fleuve, soumis au sommeil hivernal et à la résurrection – mais aussi du mystère de la mort.

L’Europe de Sutzkever, l’éblouissement d’abord, et puis l’horreur

C’est dans une hutte de Sibérie, au bord de l’Irtich, à l’âge de sept ans, qu’il situe sa naissance à la poésie. À ses débuts, proche des romantiques polonais, il voyait dans la poésie le seul moyen d’enrayer la fuite inéluctable du temps, de s’affranchir de l’éphémère, de fusionner avec l’univers dans une sorte d’ivresse panthéiste : « Rassembler dans la besace du vent/la beauté pourpre/ce festin » ou encore « fonds-moi dans l’atmosphère/fonds-moi dans l’espace infini ». Revenu à Wilno, la « Jérusalem de Lituanie » en 1922, à l’âge de neuf ans, il y passa son enfance et sa jeunesse. Il publia son premier recueil en 1937, à l’âge de vingt-huit ans, Lider (Poèmes). Il aura juste le temps de faire paraître Valdiks (Chants Sylvestres), en 1940, et le titre même de son deuxièmes recueil sonne comme une cruelle ironie, car le monde et le temps basculent alors dans les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale.

Le rapport d’Avrom Sutzkever avec l’Europe relève de l’éblouissement dans un premier temps et de l’horreur au cours du reste de sa vie. L’Europe est sa terre d’attache qu’il a emportée partout avec lui, avec sa ville Wilno, qu’il évoque et invoque dans les heures les plus sombres de sa vie, quand il lui fait ses adieux, dans les Forêts de Narotch, au milieu des partisans entre 1943-1944.

« tu étais mon premier amour et tu le resteras.

je porte ton nom de monde en monde (…)

je ne prendrai racine

dans aucune autre terre

comme ne peut s’enraciner

dans une poignée de sable au fond des eaux

le nénuphar arraché à sa longue tige

qui se balance éperdu sur l’abîme des vagues

et personne personne ne voit que le fil est cassé »

Les débuts poétiques d’Avrom Sutzkever coïncident avec l’éclosion des avant-gardes dans la littérature yiddish. Apparu avant la Première guerre mondiale, elles devaient atteindre leur apogée dans les deux décennies qui suivirent. Dans ce paysage littéraire le groupe Yung Vilnè (Jeune Wilno), dont Sutzkever fit partie, occupe une place à part, son éclosion tardive s’expliquant par la situation de la Lituanie, pays des confins, qui subit tantôt le pouvoir russe, tantôt le pouvoir polonais et par l’extrême pauvreté de la population juive. Ce qui caractérise le mouvement Yung Vilnè, comprenant une dizaine de poètes, prosateurs et plasticiens, qui ne pourront faire paraître que trois almanachs annuels (1934-1936), c’est sa diversité, plus que sa cohésion, et l’émulation, l’effervescence qu’il introduisit dans la vie intellectuelle et culturelle. Dans ses deux premiers recueils, l’esthétique d’A. Sutzkever s’inscrit non pas dans un rapport de similitude, mais de rupture avec l’avant-garde poétique yiddish d’Europe, avec sa rhétorique apocalyptique comme chez les autres modernistes, polonais, allemands et russes. Il fut accueilli dans divers périodiques de Varsovie et d’autres villes de Pologne, mais se trouva aussi en affinité avec l’inzikhisme (l’introspectivisme) new-yorkais. Son oeuvre connut une gloire immédiate.

Mais survient l’enfer du ghetto et son œuvre prend une toute autre tonalité. Il écrit sans cesse, dans toutes les situations, les plus périlleuses, persuadé que « tant qu’il écrira de la poésie, la balle ne le touchera pas. » Il entre aussitôt en résistance par son oeuvre qui n’a en rien perdu de sa beauté et qu’il cisèle sans fin, tout en participant à la vie culturelle dans le ghetto (enseignement, conférences, expositions). Il a fait partie de « la brigade de papier », censée choisir les œuvres juives importantes pour « le musée d’un peuple disparu » imaginé par les nazis, mais qui profita pour dérober et enterrer l’essentiel de ce qu’elle put collecter – comme le décrit Sutzkever dans son témoignage Ghetto de Wilno, publié d’abord à Moscou, puis à Paris dès 1946. Devant la dévastation, l’extermination des siens, de sa mère, de son enfant nouveau-né, de ses amis les plus proches, écrivains, poètes, peintres, il n’a pas laissé passer un jour sans écrire. C’était son élixir de vie. Au milieu de la barbarie la plus abjecte, au milieu des morts-vivants qui erraient dans les rues du ghetto, affamés, humiliés, sélectionnés pour les camps d’extermination, il ne pouvait éluder la question : « suis-je le dernier poète d’Europe ? »

L’horreur de ces années hantera toute son oeuvre postérieure, sous d’innombrables formes. Lors de la liquidation du ghetto en 1943, il parvient, avec sa femme et un groupe d’amis, à s’évader par les égouts pour rejoindre les partisans des forêts environnantes, épisode qu’évoque son grand poème épique Ville Secrète (1948). Après la guerre, grâce à Ilya Ehrenbourg, un avion militaire le transporte à Moscou. En 1946, il témoigne au Procès de Nuremberg, obligé de le faire en russe, l’usage du yiddish lui ayant été interdit.

Au terme de quelques années d’errance en Europe, dont un bref séjour à Paris, il rejoint en 1947 Eretz-Israël, qui deviendra un an plus tard L’État d’Israël, sa Terre spirituelle (1961). Il y accède, comme le prophète Elie au ciel, dans un « Char de feu » (1952). Inlassable, d’une fécondité unique, il y crée une œuvre monumentale et polymorphe, tantôt de pure beauté tantôt de pur effroi, mêlant l’avant et l’après, en une stupéfiante symbiose, par un labeur prométhéen. Car il croit à la toute-puissance de la poésie en général et de sa propre poésie en particulier, dans laquelle il invoque et affronte dieu, l’interpelle, se compare à lui en tant que Créateur. En Israël, il parvient même à s’entourer d’un groupe d’auteurs yiddish qui se nomme Yung Isroel pour perpétuer le souvenir de Yung Vilnè, autour de sa revue Di goldenè Keyt, (La chaîne d’or) qui en quelque 150 numéros rassemble les créations les plus marquantes du Yiddishland de l’après-guerre.

Une poésie des limites

L’œuvre d’A. Sutzkever, n’a cessé de tendre vers une poésie des limites : limites du rêve quand le rêve est possible, limites du cauchemar quand celui-ci s’impose, allant de l’un à l’autre dans des Manuscrits vieux et jeunes (1982), double de lui-même ou son propre Frère-Jumeau (1986). Quand la modernité yiddish fulgurait en images apocalyptiques, il jouait, à ses confins, d’harmoniques inédits et d’images chatoyantes. Quand « le temps s’est déchiré », il a pétrifié dans ses vers les instants figés à jamais dans des visions d’horreur. Pour celles qui refusaient de se laisser capter dans les rets de sa prosodie, de sa métrique, de ses rythmes classiques, il déchiqueta sa langue. Il choisit une poésie-prose saccadée, tailladée, grinçante, entre l’hallucination et le dérisoire, réinventant un expressionnisme refusé jadis mais qui faisait désormais surgir à la surface la folie de l’Histoire, ensevelie dans cette tombe qu’est devenu le poète après l’Extermination.

Quel peut être le rapport d’Avrom Sutzkever avec l’Europe ? Écartelé entre les splendeurs de la « blonde aurore » des terres slaves, « des chants sylvestres », du jeu d‘ombre et de lumière de ses forêts touffues et les hurlements des assassins, les ténèbres qui s’abattent sur les victimes, l’annihilation de son peuple, les marais où il se cache et qu’il traverse, les égouts qui forment « la ville secrète », « la rue juive » effacée de la terre mais dont le poète entend l’éternité. « tu es la merveille, la splendeur immortelle/plus forte que le temps qui coule criminel. » Une fois dans l’ocre, le rouge, le flamboiement de la « terre spirituelle », la blancheur et la luminosité de Jérusalem, Avrom Sutzkever ne cesse de revenir à la vieille Europe dans ses poèmes comme dans sa vie. L’amour-haine agissant comme un aimant. Car l’Europe, maudite, est la terre des exterminés avec lesquels il ne cesse de dialoguer toujours et partout. En Europe il se trouve dans un rapport charnel avec eux.

Malgré toute l’abomination, elle reste aussi pour lui la terre des philosophes, des créateurs, des compositeurs, des peintres, des poètes. Aux Pays-Bas, il retrouve Spinoza, l’excommunié, Rembrandt et sa « fiancée juive » ou son « vieux rabbin », main dans la main avec le grand flamand Rubens. En Italie, à la Sixtine « la création du monde » de Michel-Ange. Il y entend les musiques de Bach, de Schubert, de Beethoven. Paris est sa ville de prédilection, à laquelle il consacre plusieurs poèmes. Il y vient presque chaque année, écrivant dans les cafés de Montparnasse et du Quartier Latin. Paris c’est surtout le Louvre, qui pour lui renferme la quintessence de la peinture et de la sculpture et Montmartre couronné par le « Sacré-Cœur ». II y évoque les poètes anciens, Villon ou Louise Labé, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire. Il s’informe des poètes contemporains, René Char, Yves Bonnefoy, Claude Vigée, Aragon et d’autres, lus en traduction. Il se réfugie dans leurs cafés, comme le Café Madrid où Baudelaire avait ses habitudes et où Sutzkever imagine son amante l’attendant toujours, cent ans après sa mort. Il y retrouve aussi ses frères en poésie yiddish qui tentent de recréer « le 13 rue Tlomatzka », siège de l’association des écrivains yiddish à Varsovie. Il s’y heurte aussi à cette aporie cruciale dans sa culture : sa langue a été exterminée, arrachée, brûlée avec ses locuteurs en Europe. L’écriture en yiddish se fait dans une langue menacée de disparition, disparition qu’il récuse.

« vers où se dirige cette disparition ?

peut-être vers le mur des lamentations ?

si c’est le cas, j’irai, j’irai

j’ouvrirai ma bouche

comme la gueule d’un lion

embrasé de braises flamboyantes

pour avaler la langue qui disparaît,

pour éveiller toute génération de mon hurlement. » (1948)

Il refuse que sa langue charnelle devienne « cendres », comme le dit un autre poète yiddish, Glatstein. Il se bat pour elle et se débat en elle, comme Paul Celan avec la langue allemande, dans un rapport diamétralement opposé : Sutzkever dans celle des exterminés, Celan dans celle des bourreaux. Mais toutes deux parlent de l’annihilation du peuple juif et de ce que la poésie peut en dire. « Elle, la langue, demeura non perdue, oui, malgré tout. Mais elle devait à présent traverser ses propres absences de réponse, traverser un terrible mutisme, traverser les mille ténèbres de paroles porteuses de mort. Elle les traversa et ne céda aucun mot à ce qui arriva ; mais cela même qui arrivait, elle le traversa. Le traversa et put revenir au jour, ‘enrichie’ de tout cela[3]»

Rachel Ertel

Notes

| 1 | Sur ce long silence, voir l’article de Christian Delage paru dans Slate à l’occasion de la mort de Sutzkever, à Tel-Aviv en 2010, âgé de 96 ans. |

| 2 | Merci aux Éditions de l’éclat qui nous permet de publier ici quelques poèmes de cette anthologie de poèmes traduits par Rachel Ertel. |

| 3 | Paul Celan, « Allocution prononcée lors de la réception du prix de littérature de la Ville libre hanséatique de Brême », in Le Méridien & autres proses, op. cit., p. 55. |