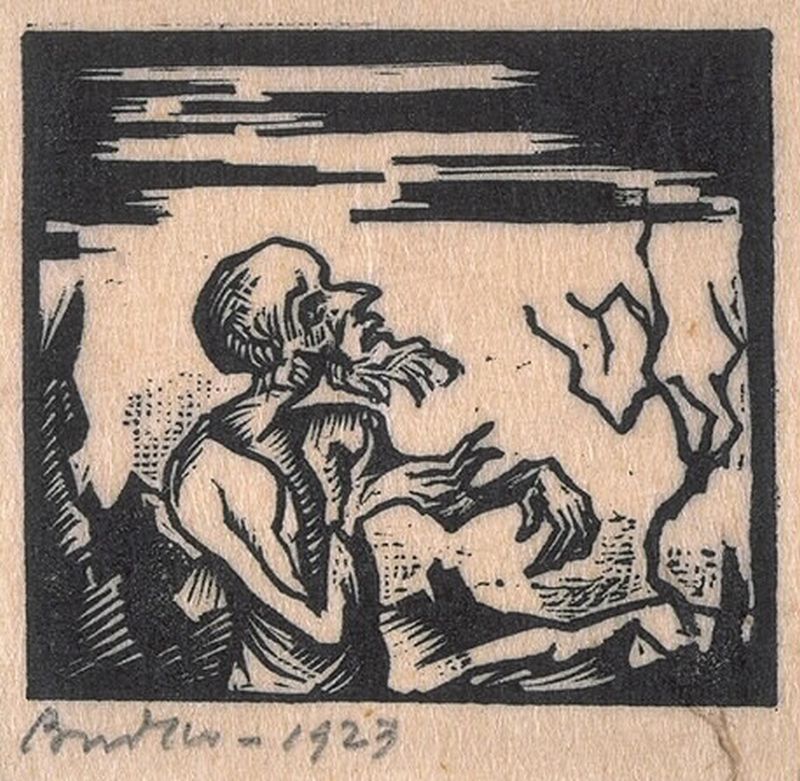

En 1903, au lendemain du pogrom de Kichinev, Haïm Nahman Bialik quitte Odessa et se rend sur les lieux du massacre pour recueillir les témoignages des survivants. Il écrit un poème qui, exprimant avec puissance son effroi et l’angoisse devant la situation des juifs de l’est à ce moment de l’histoire de l’Europe, trouva aussitôt un écho considérable dans le monde juif.

Dans le fer, dans l’acier, glacé, dur et muet,

Forge un cœur et qu’il soit le tien, homme, et viens !

Viens dans la ville du massacre, il te faut voir

Avec tes yeux, éprouver de tes propres mains

Sur les grillages, les piquets, les portes et les murs,

Sur le pavé des rues, sur la pierre et le bois,

L’empreinte brune et desséchée du sang, de la cervelle,

Empreinte de tes frères, de leurs têtes, de leurs gorges.

Il te faut t’égarer au milieu des décombres,

Parmi les murs béants, leurs portes convulsées,

Parmi les poêles défoncés, les moitiés de chambres,

Les pierres noires dénudées, les briques à demi-brûlées

Où la hache, le feu, le fer, sauvagement

Ont dansé hier en cadence à leurs noces de sang.

Et rampe parmi les greniers, parmi les toitures crevées,

Regarde bien, regarde à travers chaque brèche d’ombre

Car ce sont là des plaies vives, ouvertes, sombres,

Et qui n’attendent plus du monde guérison.

Tu iras par les rues qu’envahissent les plumes

Tu te baigneras dans un fleuve, un fleuve blanc

Qui de l’homme est issu, de sa sueur sanglante.

Tu foules des monceaux de biens éparpillés

Et ce sont là des vies entières, des vies entières

Fracassées à jamais, comme des crânes.

Tu vas, tu cours et tu te perds en ce chaos,

Argent, cuivre, fourrure, lambeaux de livres, soie et satin

Arrachés, déchirés, en miettes,

Et piétiné les shabbats, les dos, les fêtes,

Les taleth, les bribes de Torah, les prières, les parchemins,

Les saints rouleaux, guirlandes claires de ton âme.

Vois, vois, ils s’enroulent d’eux-mêmes autour de tes jambes

Et ils baisent tes pas sortis de l’ordure,

Et ils essuient la poussière de tes souliers.

Tu cours ? Tu fuis vers l’air et la lumière ?

Tu peux fuir, tu peux fuir, le ciel se rit de toi

Et les dards du soleil te crèveront les yeux,

Les acacias fraîchement parés de verdure

Par la senteur des floraisons et du sang t’envenimeront

Et feront pleuvoir sur ton front des plumes et des fleurs,

Dans la rue des débris de verre aux milliers de miroitements

Devant toi danseront leur horrible merveille,

Car de ses douces mains Dieu te fit ce double présent :

Un massacre avec un printemps.

Le jardin fleurissait et brillait le soleil

Le boucher était au carnage,

Le coutelas luisait, de chaque plaie

De l’or et du sang ruisselaient…

Tu fuis ? Tu veux te cacher dans une maison ? – C’est en vain,

Tiens voici un tas d’immondices :

Ici on égorgea ensemble un juif et son chien

Un porc les a trainés aujourd’hui jusqu’ici

En grognant et fouillant dans leur sang confondu.

Silence ! Il tombera demain une pluie fraîche

Qui lavera le sang du caniveau, afin qu’au ciel

Ne monte pas, né de la fange, un cri d’horreur, et peut-être

Que cette voix déjà s’engloutit dans l’abîme

Mordant là-bas près d’un enclos les épines tranchantes,

Et demain le soleil comme aujourd’hui et comme hier

S’élèvera tout aussi lumineux

De l’Ouest, même pas amoindri, même pas réduit d’un cheveu

Calme et silence comme si de rien n’était…

Sauvage et fou tu te glisses dans un grenier

Et tu restes figé tout seul dans les ténèbres,

Sens-tu qu’autour de toi la peur mortelle flotte encore,

Un battement d’ailes noires et froides ?

Et le gel prend à la racine des cheveux,

Ici et là dans chaque trou obscur

Vois tous ces yeux muets qui s’ouvrent

Ce sont les âmes des victimes qui regardent,

Ames errantes, exilées,

Qui dans une encoignure, ici, toutes ensemble

Se sont blotties épouvantées et qui se taisent.

Ici les débusqua le tranchant de la hache

Et vint, pour les contempler un instant

Et pour sceller une dernière fois sous leurs paupières

Le reflet de leur propre fin,

Toute la peur de leur vie misérable ;

Et les voici tremblantes, colombes vouées à l’hécatombe,

Pelotonnées l’une sur l’autre sous le toit,

Qui te regardent longuement avec leurs yeux muets

Qui n’exigent de toi et sans voix ne requièrent rien,

Proférant silencieusement l’ancienne question

Qui n’a jamais encore atteint le ciel

Et jamais jusqu’au ciel ne pourra parvenir,

Que « Pourquoi ? », encore, « pourquoi ? »

Et tu dresses la tête – il n’y a pas de ciel,

Un toit, un toit muet avec des lattes noires,

Une araignée y pend – va, demande à l’insecte brun,

Il a tout vu, il fut témoin,

Témoin vivant dans ce grenier,

Alors laisse-le te conter toutes les histoires,

Celle du ventre ouvert que l’on bourra de plumes,

Des narines percées de clous et des crânes sous le marteau,

Des têtes après la tuerie pendues comme celles des oies

Au bord de la fenêtre du grenier,

D’un enfant endormi au côté de sa mère

La bouche ouverte sur un sein sectionné,

Celle d’un autre enfant, écartelé vivant

En même temps que son ultime cri

Une moitié de MA… Maman demeure inachevé,

Et tant et tant d’histoires terrifiantes,

Qui te forent la tête et vrillent ton esprit

Et qui tuent à jamais ton âme.

Et tu étouffes dans ta gorge un hurlement,

Et tu bondis, et tu cours dans la rue

Et le monde est pour toi encore comme hier

Et sans vergogne le soleil comme toujours

Verse sur chaque seuil, à chaque porte, sa lumière,

Jette ses perles aux pourceaux…

Ah, va plus loin, fuis la lumière, cache-toi,

Enfouis-toi dans la terre et les caves obscures

Et gave-toi là-bas, de ton cœur de métal.

Le vois-tu ? C’est ici que des hommes vils, étrangers à ton peuple,

De ton peuple ont déshonoré les filles pures.

Dix pour une, dix pour une, la mère

Sous les yeux de la fille, et la fille

Sous les yeux de la mère, avant le massacre,

Pendant le massacre, et après. Alors prends,

Fils d’Adam, prends et palpe avec tes mains les taches

De sang et d’autre chose sur les draps

Où l’homme-porc, l’homme barbare s’est vautré

Avec sa hache ruisselante de sang chaud…

Et vois, fils d’Adam, vois dans ce coin-là,

Là-bas, sous ce tonneau, derrière cette caisse,

Allongés, retenant leur souffle, s’abritèrent

Frères et fiancés, les maris, les fils et les pères,

Et de leur trou ils regardèrent palpiter,

S’étrangler dans leur sang, dans leur nausée,

Les saintes, les angéliques, les pieuses chairs

Sous l’étreinte des mains profanes et du fer,

Et ils virent cela, couchés sous terre, et ils se turent,

Et leurs yeux n’ont pas éclaté

Et leur tête n’est pas tombée, perdant raison,

Et peut-être chacun d’entre eux séparément,

A-t-il pour soi dit à voix basse entre ses lèvres :

« Mon Dieu, fais un miracle, aveugle-les, Seigneur,

Qu’elles ne voient point leur bourreau ! » Mais à peine

L’une d’elles pourtant revint-elle à la vie,

Tirée de la fange et du sang par une misérable vie,

Pour son honneur sali, pour soi, pour Dieu, pour les deux mondes,

Lui, l’homme, alors, il a rampé hors de son trou

Pour rendre grâce au Seigneur dans Son temple

Et demander à son rabbin pieusement

S’il peut encore vivre auprès de son épouse…

Homme, rampe dehors, viens plus loin, je te montrerai

Des refuges – des porcheries.

Vois de tes propres yeux toutes les immondices

Où tes frères, les héritiers des Maccabées,

Petits neveux des éternels martyrs

Se sont dans chaque trou, et par dizaines,

Au moment du massacre entassés et cachés,

Voilà comment ils firent honneur à mon nom…

Fuyant comme des rats, se terrant comme des punaises,

Crevant comme des chiens… Un fils, le lendemain

A pu sortir de sa maison, découvrir dans l’ordure

Les restes de son père… Alors, homme, pourquoi pleurer,

Pourquoi voiler avec tes mains ta face ?

Grince plus fort tes dents et crève de douleur !

Va maintenant, descends dans la vallée où fleurit un verger,

Il est une grange là-bas, une grange de mort

Où se sont endormis sur leurs proies

Ivres morts de sang des vampires.

Vois dans la grange, éparpillées, des roues

Brisées, maculées de sang et de moelle,

Avec leurs essieux arrachés et tendus

Comme des doigts meurtriers vers une gorge.

Attends le soir quand flambant et sanglant,

S’éteindra le soleil à l’ouest,

Alors, silencieux, glisse-toi dans la grange,

Et là perds-toi dans un gouffre de peur.

La peur, la peur ! elle flotte dans l’air,

Se tapit sur les murs, comprime le silence.

Silence ! tends l’oreille, une roue se met à bouger

Et sous elle on entend des membres palpiter,

S’agiter dans leur propre sang, leur agonie.

Plainte étouffée, un raclement de gorge

Qui ne fut point tranchée, un ultime soupir,

Un appel étranglé, un grincement de dents ;

La gorge quelque part se traîne sous la roue,

Elle s’accroche aux arêtes de bois,

Se faufile à travers les trous et les fissures

Et demeure figée, suspendue en l’air,

Dais de ténèbres surplombant ta pauvre tête,

Sourde peine, sourde peine, une douleur, une grande douleur,

Muettes souffrances qui tremblent… Ah, silence,

Il y a encore quelqu’un avec toi, qui s’égare

Avec des yeux fermés dans l’ombre

Plus dense des tréfonds d’une terrible solitude.

Il tend devant lui deux mains maigres vers le noir

D’un néant noué d’angoisses muettes,

Il palpe les ténèbres avec ses doigts aveugles

Sans chercher nulle échappatoire à son malheur.

C’est lui, c’est lui l’esprit de l’immense douleur

Ici qui s’enferma lui-même en sa prison

Et sans pitié se condamna lui-même

A souffrir en silence et pour l’éternité ;

Et quelque part autour de vous dans cette grange

Flotte sans répit l’éternel errant

Qui ne trouve pour soi pas même une encoignure,

Las, mortellement las, le sombre et saint esprit

Qui veut mais ne peut point pleurer,

Au moins crier – mais il se tait,

Silencieusement il s’étouffe en ses larmes

Sur les martyrs étend ses ailes,

Laisse tomber sa tête et s’évapore,

Pleurant en lui-même, pleurant sans langage et sans voix.

Silence ! va doucement, verrouille la porte

Et les yeux dans les yeux ici reste avec moi,

Laisse ton âme s’imprégner à tout jamais

De leurs douleurs qui brûlent en silence,

Et lorsqu’en toi tout sera mort, tout sera tu,

Prends, touche-les, elles vont revivre et parler.

Alors va-t’en, transporte-les dans tes entrailles

Partout dans l’univers

Et cherche, mais surtout sans leur trouver un nom.

Sors de la ville maintenant quand nul ne te regarde,

Cherche en silence le chemin du cimetière,

Installe-toi devant les tombes fraîches des victimes,

Reste debout, contemple et baisse les paupières

Deviens de pierre.

Que ton cœur sombre et s’évanouisse toute larme,

Mais ton œil reste sec comme une pierre du désert,

Et tu voudras crier, griffer les tombes

Et beugler comme un bœuf que l’on attache à l’abattoir,

Pourtant tu demeures muet comme les dalles funéraires.

Va , regardes-les bien, ce sont là des victimes

Qui gisent en ce lieu tels des veaux égorgés,

Pour elles tu n’as pas un pleur, comme moi, nulle offrande.

Ossements morts, ici je suis venu

Pour demander expiation, pardonnez-moi,

Pardonnez à votre Dieu, ô vous éternels offensés,

Pour votre vie amère et sombre, pardonnez

Pour votre vie dix fois amère.

Quand vous viendrez demain devant mes portes

Frappant et suppliant que l’on vous fasse aumône,

J’ouvrirai, je dirai : « Venez, voyez, je n’ai plus rien,

La pitié de Dieu soit sur vous, mais je n’ai rien,

Riche, j’ai tout perdu, me suis appauvri comme vous. »

Ô douleur et déchirement, douleur dans tous les mondes,

Qu’on laisse tous les cieux gronder de pitié,

Ah tant et tant de victimes en vain,

En vain de telles vies, en vain de telles morts

Et sans savoir de quoi, pour quoi, pour qui.

Ensevelie dans les nuages votre tête devient éternelle,

Tous mes nimbes sacrés pleurent secrètement de honte.

Nuit après nuit je descendrai du ciel

Et je me pleurerai sur votre tombe,

Grande est la honte et grande la douleur,

Mais dis-moi, fils d’Adam, laquelle est la plus grande ?

Mais non, tais-toi plutôt, sois un témoin muet,

Toi qui m’as trouvé dans le dénuement

Toi qui as vu ma solitude et ma détresse

Et sur le chemin du retour, emporte, fils d’Adam,

Une part de ma peine, un peu de ma souffrance tue,

Et mêle-les au noir venin de la colère, et verse-les

Dans les entrailles des fantômes survivants.

Tu voudrais revenir, tu contemples les herbes

Et ces prémices du printemps si jeune et frais.

Emplis ton cœur et rends plus grand tes yeux

D’un lancinant regret pour une vie lointaine et neuve,

Cette herbe est funéraire, elle a l’odeur de la mort, fils d’Adam,

Arraches-en une poignée et jette-la derrière toi,

Et dis en même temps, paupières closes :

« Mon peuple est de l’herbe arrachée, et se peut-il

Que ce qui fut arraché vive encore ? »

Et ne regarde plus, enfuis-toi loin d’ici,

Fuis vers les survivants, c’est aujourd’hui le Jeûne,

Surprends-les dans leur temple et perds-toi avec eux

Dans l’océan – brasier des larmes.

Tu entends les lamentations, plainte sauvage,

Par les bouches ouvertes et par les dents serrées

Se déchirer en mille éclats de chair vivante,

Se mêler et se fondre

En unique clameur de détresse et d’effroi

Qui dans l’air se convulse ainsi qu’un homme pris de fièvre,

Sur les têtes dressées vers les voûtes moites,

Sur les visages tenaillés par la douleur,

L’épouvante et le gel s’emparent de ta chair

Ainsi se lamente un peuple en perdition

Dont l’âme est devenue fumée et cendre, un grand désert

Où ne pousse plus un brin d’herbe, où ne vit pas même une graine,

Tu les entends Mea culpa se frapper la poitrine,

Ils me supplient de leur pardonner leurs péchés,

Mais comment peut pécher une ombre sur le mur

Un crâne fracassé, une vermine morte ?

Pourquoi prient-ils, pourquoi leurs mains se tendent-elles ?

Où est le poing ? Où est le grand tonnerre

Pour toutes les générations demandant compte

Et accusant le monde et déchirant les cieux

Pour jeter bas mon trône glorieux ?

Ecoute, fils d’Adam, ce que le chantre crie devant l’autel :

« Seigneur, agis pour ceux qui furent massacrés,

Pour les petits enfants, agis, et pour les sages. »

La foule à pleine voix multipliera le cri

Si bien que tous les murs et colonnes du temple

Avec toi trembleront de crainte

Et je te prouverai ma cruauté,

Tu ne pleureras pas avec eux devant moi

Et si de toi devait s’élever une plainte

Je saurai l’étouffer entre tes dents.

Tu ne dois point comme eux pervertir le malheur,

Qu’il reste sans compassion dans les âges futurs,

Enfouis au fond de toi la larme non pleurée,

Mure-la dans ton cœur, et là bâtis pour elle

De haine, de colère et de fiel un bastion,

Et que grandisse en ce nid un reptile

Et que sans cesse l’un se nourrisse de l’autre,

Et que demeure en lui pourtant la faim, la soif,

Et quand viendra le jour du Jugement dernier

Casse ton cœur, libère le serpent, qu’il file furieux

Telle une flèche empoisonnée,

Mourant de faim, gonflé de son venin brûlant

et du cœur de son propre peuple.

Et sort demain dans la rue, fils d’Adam,

Contemple ce marché de bric-à-brac vivant,

Hommes-vermines à demi-morts, moulus de coups,

Echines cassées et contorsionnées,

Os et peau emmitouflés dans des haillons,

Avec des enfants, tristes estropiés, des femmes

Mortes d’épuisement et rabougries ;

L’essaim de fin d’été, les ailes crépitantes,

Assaille les fenêtres et les portes,

Noircit le seuil de toutes les demeures,

Et des savants pour mendier tendent leurs mains difformes

Exhibent leurs plaies purulentes,

Chacun vante sa camelote,

Et tournant à la dérobée les yeux vers les fenêtres

Comme des chiens battus ou des serfs vers le maître,

Un sou pour une plaie, un sou pour une plaie,

Un sou pour une fille violentée,

Un sou pour la mort d’un vieux père,

Pour le martyre, un sou, d’un jeune homme à marier…

Au cimetière ! avec les traîneurs de besaces,

Allez là-bas déterrer les os blanchis

De vos martyrs dans leurs tombes fraîches,

Bourrez vos sacs, à chacun son fardeau

Et parcourez le monde, allez et traînez-vous

De ville en ville où se tient quelque foire,

Partout sous les hautes fenêtres étrangères

Chantez à voix enrouée, ô chantres quémandeurs,

Demandez l’aumône et marchandez et manoeuvrez

Comme jusqu’à ce jour votre chair et vos os.

Il suffit maintenant. Enfuis-toi, homme, enfuis-toi pour toujours

Cours au fond du désert et deviens fou,

Mets en pièces ton âme,

Jette dehors ton cœur pour les chacals,

Laisse ta larme tomber sur les pierres ardentes

Et que ton cri soit englouti par l’ouragan.

Haïm Nahman Bialik, 1903.

Extrait de Anthologie de la poésie yiddish. Le miroir d’un peuple, poésie Gallimard, 2000, poèmes recueillis et traduits du yiddish par Charles Dobzynski.

La première édition de cette anthologie a été publiée chez Gallimard en 1971.