L’examen autocritique de l’ère nazie fait partie de la culture politique de l’Allemagne d’aujourd’hui. C’est cependant sur l’histoire d’une autre « culture » que l’avocat Zachary Simon revient dans son récit, dont nous publions cette semaine la seconde partie : une longue culture judiciaire de l’acquittement des criminels nazis qui s’est fissurée tardivement pour poursuivre et juger des criminels aujourd’hui nonagénaires…

Merci à Tablet de nous avoir autorisé à publier la traduction française inédite de cet essai. La première partie est à lire ICI.

Personne n’aurait pu prédire que les horribles événements du 11 septembre 2001 influenceraient un jour les poursuites engagées contre les criminels nazis à l’autre bout du monde.

Une nouvelle approche juridique de la complicité

L’homme qui a piloté le premier avion envoyé contre la tour nord, Mohamed Atta, avait vécu en Allemagne jusqu’à l’année précédente. Peu après les attentats, les procureurs allemands ont donc commencé à s’intéresser à l’ancien colocataire d’Atta à Hambourg, un certain Mounir el-Motassadeq. Lorsqu’Atta a quitté Hambourg pour suivre les cours d’une école de pilotage aux États-Unis, Motassadeq a continué à payer le loyer et les frais de scolarité d’Atta pour faire croire qu’il avait l’intention de revenir en Allemagne. Après une longue enquête et une bataille juridique, en 2006, Motassadeq a été reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison en Allemagne pour presque 3000 chefs d’accusation de complicité de meurtre – un chef d’accusation pour chaque victime du 11 septembre. Ce verdict contrastait fortement avec les procès intentés aux criminels nazis. Motassadeq a été reconnu complice des meurtres de 3000 personnes sur un autre continent parce qu’il a payé le loyer et les frais de scolarité de l’un des meurtriers en Allemagne alors que, pendant six décennies, les tentatives de traduire les anciens nazis en justice, même pour complicité de meurtre, avaient largement échoué. Motassadeq a également passé beaucoup plus de temps en prison que la grande majorité des criminels nazis condamnés.

À peu près à la même époque, le juge de district bavarois Thomas Walther, qui était sur le point de prendre sa retraite après une longue carrière, a été transféré au bureau d’enquête sur les crimes nazis à Ludwigsburg. Walther était convaincu qu’il devait y avoir un moyen de faire condamner les criminels nazis vieillissants qui, depuis la fin de la guerre, demeuraient pratiquement intouchables. C’est grâce à une simple recherche sur Google que Walther est tombé sur l’affaire qui allait changer l’histoire judiciaire allemande.

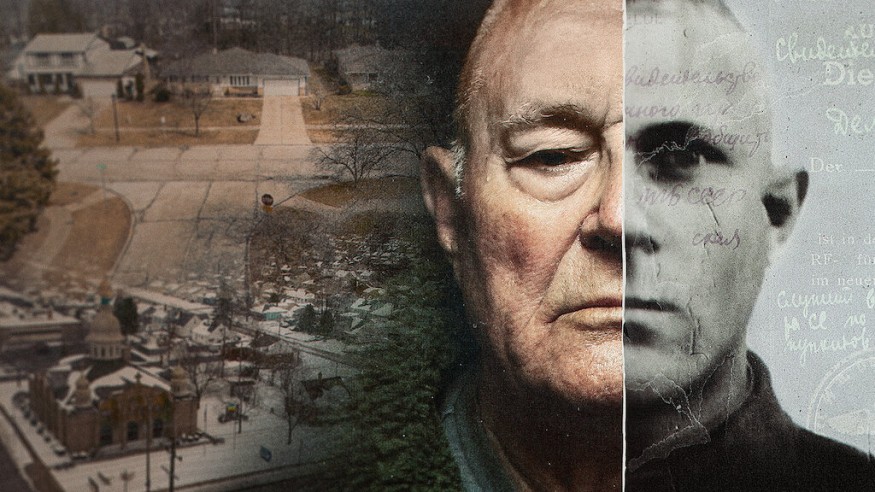

Né Ivan Mykolaiovych Demjanjuk, John Demjanjuk, était un Ukrainien qui, selon certains documents, avait travaillé comme gardien au camp d’extermination de Sobibor dans la Pologne occupée par les nazis. Après la guerre, Demjanjuk avait fui aux États-Unis et s’était installé dans l’Ohio, où il avait trouvé un emploi de mécanicien automobile et mené une vie tout à fait banale. Dans les années 1970, des survivants du camp d’extermination de Treblinka ont accusé Demjanjuk d’être le gardien notoirement connu sous le nom « d’Ivan le Terrible ». Les crimes d’Ivan le Terrible sont, même selon les normes de la Shoah, particulièrement odieux. Il aurait cloué les oreilles de prisonniers aux murs, arraché les yeux de prisonniers, mutilé sans raison des prisonniers pendant qu’ils travaillaient et les aurait forcés à continuer à travailler alors qu’ils saignaient abondamment de leurs blessures ouvertes. À une occasion au moins, il aurait enfoncé un morceau de métal dans la cavité anale d’un prisonnier et menacé de le tuer s’il émettait un son.

Dans les années 1980, Demjanjuk a été déchu de sa citoyenneté américaine et envoyé en Israël pour y être jugé. La Cour suprême d’Israël l’a finalement acquitté, invoquant des doutes quant au fait que Demjanjuk soit véritablement Ivan le Terrible. Demjanjuk est ensuite retourné aux États-Unis dans les années 1990, mais en 2002, le ministère américain de la Justice a demandé pour la seconde fois qu’il soit déchu de sa citoyenneté. Après une longue bataille juridique, Demjanjuk a de nouveau été déchu et expulsé en 2009 pour être jugé en Allemagne. Après avoir débattu pendant trente ans du cas de Demjanjuk, les tribunaux des États-Unis et d’Israël n’avaient donc pas réussi à établir la responsabilité de Demjanjuk dans le meurtre ou la maltraitance de prisonniers. En vertu de la jurisprudence allemande de l’époque, qui exigeait des procureurs qu’ils démontrent que les accusés avaient personnellement commis un meurtre ou avaient commis un « acte concret » ayant favorisé un meurtre, Demjanjuk semblait donc devoir être acquitté. Mais Thomas Walther a décidé de juger Demjanjuk en utilisant une nouvelle théorie juridique. La carte d’affectation de Demjanjuk délivrée par les SS le plaçait à Sobibor, mais Sobibor n’était pas un camp ordinaire. Contrairement à d’autres camps comptant une importante population d’esclaves, la grande majorité des personnes qui arrivaient à Sobibor étaient immédiatement exécutées. La plupart de ceux qui n’étaient pas tués à leur arrivée n’étaient maintenus en vie assez longtemps que pour aider au meurtre des nouveaux arrivants, puis ils étaient eux-mêmes exécutés. Dans ces conditions, Walther a affirmé que Sobibor était une usine de la mort « dans laquelle chaque employé est conjointement responsable du meurtre de masse ». Son innovation juridique consistait à distinguer, aux yeux de la loi allemande, les camps utilisés pour l’extermination des personnes (et dans lesquels tous les nazis présents étaient nécessairement complices) des camps utilisés à d’autres fins, comme le travail forcé (dans lesquels les auteurs et les causes spécifiques de la mort pouvaient être considérés comme plus difficiles à déterminer). Les actions de Demjanjuk à Sobibor avaient ainsi contribué à faciliter le meurtre de chaque prisonnier tué, indépendamment du fait qu’il ait ou non personnellement tué l’un d’entre eux.

La théorie de Walther a fonctionné. En 2011, Demjanjuk a été reconnu coupable de 28060 chefs d’accusation pour complicité de meurtre – un pour chaque personne tuée pendant qu’il était gardien dans le camp. Condamné à cinq ans de prison, il est mort l’année suivante alors que son cas était en appel. Il avait 91 ans. La jurisprudence Demjanjuk a donné lieu à une série de nouveaux procès contre des accusés nazis nonagénaires que, pendant les 66 années précédentes, les procureurs allemands avaient refusé d’accuser de crime et de condamner. Ainsi, en 2014, les procureurs ont finalement inculpé Oskar Groening, le « comptable d’Auschwitz », qu’ils avaient pourtant refusé d’inculper neuf ans plus tôt parce qu’il n’avait empêché personne de s’échapper. En 2015, à l’âge de 93 ans, il a été reconnu coupable de 300000 chefs d’accusation de complicité de meurtre et a été condamné à quatre ans de prison. Il est décédé avant le début de sa peine, à l’âge de 96 ans.

Si le précédent Demjanjuk a constitué une évolution bienvenue dans la poursuite des criminels nazis, il comporte encore des lacunes importantes. La plus évidente est la clémence des peines. Demjanjuk et Groening ont été jugés co-responsables d’un total de 328 060 meurtres et ont été condamnés à neuf ans de prison à eux deux. Étant donné leur âge avancé, aucun des deux n’a purgé sa peine.

Mais il y a une deuxième lacune, plus grave, qui nous ramène au cas de Friedrich Karl Berger. Il est incontestable que Berger a servi comme gardien dans un sous-camp du système concentrationnaire de Neuengamme de janvier 1945 à avril 1945. Cependant, contrairement à Sobibor ou Auschwitz-Birkenau, Neuengamme était un camp de travail et non un camp d’extermination. Les prisonniers du sous-camp où Berger travaillait comme gardien étaient contraints de construire des fortifications le long de la côte nord de l’Allemagne, notamment un grand mur, des tranchées antichars et des emplacements de mitrailleuses. Dans la mesure où les prisonniers du camp ont été « tués » – plus de 400 personnes y ont trouvé la mort – ils ont surtout péri à cause des conditions de vie « atroces » du camp, bien que les procureurs allemands aient identifié plusieurs « cas isolés » de meurtre intentionnel. Comme pour la plupart des accusés nazis, il n’existe aucune preuve que Berger ait personnellement assassiné quelqu’un pendant son séjour au sous-camp de Neuengamme. Cependant, compte tenu de son service en tant que garde dans le camp et des atrocités commises dans le camp, un tribunal américain a ordonné l’extradition de Berger vers l’Allemagne pour « sa participation à la persécution parrainée par les nazis ». Plus précisément, le tribunal a constaté que Berger avait gardé des prisonniers dans le but précis de les empêcher de s’échapper pendant leurs éreintantes journées de travail, ainsi que pendant la marche de la mort de deux semaines qui a entraîné la mort de 70 prisonniers. En Allemagne, cependant, le cas de Berger a mis en lumière les failles de l’approche du système juridique allemand. En raison d’une bizarrerie de la loi allemande, tout le témoignage sous serment de Berger lors de son procès aux États-Unis a été jugé irrecevable par les tribunaux allemands. Sans son témoignage, les procureurs n’ont pas pu établir quel avait été le rôle exact de Berger dans le sous-camp de Neuengamme. « Il n’y avait aucun témoin vivant qui pouvait être nommé », explique Berster, qui a examiné les documents relatifs à cette affaire, et « tous les documents écrits n’étaient pas concluants en ce qui concerne ces questions ».

Cette insuffisance de preuve a posé un problème aux procureurs allemands. Mais si les procureurs allemands avaient travaillé plus assidûment pour rassembler des preuves et poursuivre les criminels nazis dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre, ils auraient peut-être trouvé des témoins capables de préciser la culpabilité du personnel du camp.

Insuffisance légale ou indifférence politique ?

Et pourtant, même si le témoignage américain de Berger avait été jugé recevable devant les tribunaux allemands, les procureurs auraient eu du mal à le faire condamner pour un quelconque crime. Neuengamme étant un camp de travail et non une « usine de la mort » comme Sobibor ou Auschwitz, les décès qui s’y sont produits n’étaient techniquement pas des « meurtres » pour lesquels Berger pouvait être accusé de complicité. « Beaucoup de ces personnes sont mortes de famine, elles n’étaient tout simplement pas nourries correctement. Dans de nombreux cas, les gens sont morts de négligence totale et, plus ou moins, de crimes par omission », explique Berster. « Cela rend beaucoup plus difficile l’identification des coupables ». Après avoir examiné les preuves disponibles, les procureurs allemands ont donc conclu que : « L’enquête du ministère américain de la Justice n’a pas établi de lien entre l’accusé et un meurtre spécifique, dans lequel l’accusé aurait pu être complice. » L’affaire a été abandonnée plusieurs mois avant même que Berger n’arrive en Allemagne.

Le fait que la loi allemande accorde actuellement la plus grande importance à la distinction entre les camps utilisés pour l’extermination et les camps utilisés à d’autres fins, bien que des personnes y ont tout de même été tuées, signifie que la grande majorité des criminels nazis ne peuvent toujours pas être condamnés pour des crimes devant les tribunaux allemands. Les chiffres le prouvent. Les nazis ont exploité un réseau de quelque 42500 sites d’incarcération, dont 30000 camps de travail forcé, 1150 ghettos et 980 camps et sous-camps de concentration, parmi beaucoup d’autres. Seuls six de ces sites étaient explicitement considérés comme des camps d’extermination.

Les décès survenus dans les 42490 sites d’incarcération nazis restants demeurent donc dans une sorte d’oubli juridique. Ces décès sont des meurtres – les victimes ne seraient pas mortes sans le traitement, les conditions et les circonstances auxquels le régime nazi les a soumises – mais, en vertu du droit allemand, personne n’en est responsable car, d’une certaine manière, tout le monde l’était. « Le crime de complicité prévu par le code pénal allemand n’est pas conçu pour englober les crimes de masse systémiques », explique Berster. « Il est conçu pour saisir les crimes ordinaires dans des conditions ordinaires. C’est probablement le plus gros problème, le plus gros obstacle, la raison pour laquelle tant de tribunaux allemands ont vraiment du mal avec des affaires comme celles-ci. » Berster s’empresse néanmoins de souligner que, bien que ce soit l’état du droit à l’heure actuelle en Allemagne, les tribunaux pourraient un jour appliquer le précédent Demjanjuk aux meurtres dans les camps de travail forcé : « Ce n’est pas totalement exclu, mais dans les grandes affaires que nous avons eues ces dernières années, elles concernaient toutes des camps d’extermination, ce qui a permis aux tribunaux de décider plus facilement qu’il y avait eu complicité criminelle. »

L’affaire Demjanjuk a toutefois connu un autre rebondissement. À l’époque où Thomas Walther a concocté sa théorie juridique sur Sobibor comme « usine de la mort », il imaginait qu’elle était totalement nouvelle. Il s’est avéré qu’elle ne l’était pas. Dans deux affaires peu discutées, datant du milieu des années 1960, deux tribunaux allemands différents avaient accepté une version précoce de la théorie de l’ « usine de la mort » de Walther, déclarant les accusés coupables sur la seule base de leur présence et de leur service dans les camps de concentration, sans qu’il soit nécessaire de prouver que l’un des accusés avait directement participé à des meurtres. Pris ensemble, ces jugements auraient pu fournir aux procureurs et aux juges allemands les ressources juridiques dont ils avaient besoin pour juger les criminels nazis selon la conception élargie de la complicité de meurtre adoptée dans l’affaire Demjanjuk en 2011. Mais pendant 45 ans, les procureurs et les juges ont tout simplement ignoré ces jugements, les laissant prendre la poussière alors que les criminels nazis mouraient paisiblement, entourés de leurs proches, sans jamais avoir eu à rendre de comptes.

À la lumière de ces éléments, il est difficile de ne pas conclure que les obstacles à la poursuite des criminels nazis devant les tribunaux allemands ont toujours été politiques, et non juridiques. « Lorsque les autorités chargées de l’application de la loi dans un pays ignorent un grand nombre de suspects et de criminels, cela signifie qu’il y a un certain déficit de volonté politique », déclare un fonctionnaire du ministère américain de la Justice bien au fait du sujet des poursuites contre les criminels nazis.

Une justice à retardement ou un simulacre de justice ?

Désormais que certains obstacles politiques ont commencé à s’atténuer en Allemagne, les poursuites contre les nazis nonagénaires survivants sont la dernière occasion de mettre en lumière des responsabilités. Mais dans quelle mesure ces poursuites tardives peuvent aboutir à une véritable justice, c’est tout un débat.

« Certes, on peut parler d’échecs dans les poursuites judiciaires », dit l’historienne de la Shoah Sybille Steinbacher, directrice de l’institut Fritz Bauer. « Mais il est également important de voir les accomplissements et les succès qui ont été possibles dans les conditions politiques et sociales du moment. Depuis quelques années, ce que l’on appelle les poursuites tardives des auteurs de crimes nazis sont en cours, ce qui peut encore apporter des corrections et des compléments à ce tableau, mais ne peut plus le changer. » Le bilan scandaleusement mince de l’Allemagne en matière de poursuites nazies ne changera peut-être pas, mais les attitudes politiques du pays, elles, ont changé. La plus évidente est la culture de la mémoire de la Shoah déjà évoquée. « L’examen autocritique de l’ère nazie fait partie de la culture politique de l’Allemagne d’aujourd’hui », souligne Steinbacher, « Cela est très important et mérite absolument d’être préservé ». En fait, la culture du souvenir en Allemagne est devenue si profondément ancrée dans sa culture politique qu’une section lui est réservée en propre dans le récent accord de coalition de l’actuel gouvernement fédéral, avec des promesses de « rendre les rapports des témoins contemporains accessibles numériquement », « d’améliorer la restitution de l’art spolié par les nazis » et de consolider et moderniser le financement du programme « Youth Remember ». Mais ces promesses, que les politiciens et les personnalités publiques allemandes ont appris par cœur, ne sont pas toujours suivies d’effets.

« Je ne suis pas totalement mécontent de la façon dont l’Allemagne traite son passé, car elle n’arrête pas de regarder le passé, ce qui est une bonne chose », déclare Safferling. « Mais bien sûr, je pense que si vous regardez la justice et la justice pénale pour les victimes, non, cela n’a pas été fait. » La lecture la plus cynique de cette histoire veut que l’Allemagne a tenu à donner l’impression d’expier la Shoah sans avoir à en imposer des conséquences à la plupart de ses auteurs. Après tout, « se souvenir » demande moins de sacrifices que se racheter. Mais même avec une interprétation plus généreuse du bilan d’après-guerre de l’Allemagne, son incapacité à faire rendre des comptes aux criminels nazis reste un rappel douloureux que le dévouement du pays à la mémoire de la Shoah n’est jamais allé de pair avec un souci de justice.

En janvier 2022, l’Allemagne est devenue le premier pays au monde à condamner un fonctionnaire syrien pour avoir perpétré des crimes contre l’humanité pendant la sanglante guerre civile dans le pays. Anwar Raslan, un colonel syrien, a été accusé de 27 meurtres, de la torture de 4000 personnes, ainsi que de viols et d’agressions sexuelles sur des détenus. Un tribunal de Coblence l’a reconnu coupable et l’a condamné à la prison à vie. Raslan a été accusé de crimes relevant du droit international, qui n’existait pas pendant la Shoah. Cette législation ne peut donc pas être utilisée rétroactivement pour inculper également les criminels nazis en vertu du droit allemand. Mais son procès est apparu à beaucoup comme le reflet d’un paysage politique radicalement différent en Allemagne, un paysage plus désireux de responsabilité et de justice que par le passé.

Néanmoins, lorsque l’un des adjoints de Raslan, Eyad al-Gharib, a été reconnu par un tribunal allemand comme coupable d’avoir aidé et encouragé la détention et la torture de 30 victimes, il n’a été condamné qu’à quatre ans et demi de prison, alors que la peine maximale était de 15 ans. L’une des circonstances atténuantes invoquées pour sa condamnation est qu’ « au moment où les infractions ont été commises, [al-Gharib] était intégré dans une structure hiérarchique où il subissait certaines pressions pour agir. »

ZACHARY SIMON

Zachary Simon est avocat et écrivain à Francfort, en Allemagne. Il a travaillé pour la Cour de justice des Communautés européennes, le Sénat américain et la Chambre des représentants des États-Unis.