La pluralité des mises en accusation des juifs impose de retravailler en permanence les concepts qui servent à les caractériser. Depuis quelques années, la notion « d’antisémitisme secondaire » ou « antisémitisme de rejet de culpabilité » s’est ainsi imposée pour caractériser des nouvelles formes d’hostilité anti-juives qui se rapportent à la Shoah pour la nier, la relativiser, en inverser la responsabilité, etc. Le texte du philosophe Bruno Quélennec pour K. vise à clarifier cette notion majeure pour la compréhension de l’antisémitisme contemporain[1].

Inconnu en France, le concept d’ « antisémitisme secondaire » (Sekundärer Antisemitismus) ou d’ « antisémitisme du rejet de la culpabilité » (Schuldabwehr-Antisemitismus) est d’usage courant dans les études germanophones sur la judéophobie contemporaine[2]. Ce type d’hostilité anti-juive est souvent décrit par une formule attribuée au psychanalyste israélien Zvi Rex : « les Allemands ne pardonneront jamais Auschwitz aux Juifs ». La Shoah donnerait paradoxalement aux Allemands une nouvelle raison de haïr les Juifs, l’existence de ces derniers rappelant aux premiers les crimes commis en leur nom sous le IIIe Reich. Cet antisémitisme non pas « malgré, mais à cause d’Auschwitz[3] » se manifesterait de plusieurs manières : par une incapacité à reconnaître toute forme de responsabilité collective pour la Shoah, par la négation ou la relativisation de l’extermination, par un rejet de sa commémoration, et par une tendance à renverser les rôles de bourreaux et de victimes

La « matrice » de l’antisémitisme secondaire (P. Schönbach, T. W. Adorno)

Le concept d’antisémitisme secondaire est utilisé pour la première fois par le sociologue Peter Schönbach en 1961, dans un travail de psychologie sociale où le chercheur soutient que les attitudes anti-juives au sein de la jeune génération allemande reposeraient moins sur une conviction nationale-socialiste « authentique » que sur une « appropriation » des préjugés nazis du « père »[4]. Dans la recherche actuelle, cette idée d’un antisémitisme de « seconde main », transmis dans la sphère familiale, est souvent confondue avec la notion d’« antisémitisme du rejet de la culpabilité ». construite par Theodor W. Adorno. Dans une analyse qualitative d’entretiens de groupe menés à la fin des années 1940 (intitulée Schuld und Abwehr)[5], le philosophe constate que la plupart des enquêtés ne revendiquent aucunement l’idéologie nazie, reconnaissent l’horreur de la politique du régime… mais ne veulent pas pour autant en être tenus coupables. Confrontés en amont de l’entretien de groupe à la critique (fictive) du soldat américain « Colburn », qui déclare dans une lettre (également fictive) que les Allemands restent après-guerre très massivement hostiles aux Juifs et refusent d’assumer une quelconque responsabilité pour les crimes nazis[6], bon nombre d’enquêtés rejettent en bloc cette accusation[7]. Ces réflexes de défense ne sont certes pas antisémites en eux-mêmes, mais Adorno montre qu’ils peuvent servir de base à une reconstitution de l’hostilité anti-juive : si les Allemands ne sont pas responsables ou coupables, l’occupation alliée, les programmes de « rééducation », les réparations à payer, les bombardements subis, perdent leur légitimité. Tous ses phénomènes peuvent dès lors être considérés comme des attaques injustifiées contre le peuple allemand, souvent présenté par les enquêtés comme un collectif composé principalement d’« innocents » et de « victimes » de la terreur nazie (et soviétique). Dans ce cadre interprétatif, les Juifs peuvent faire l’objet d’accusations à caractère antisémite : on dénonce par exemple la « pression » morale, politique et financière illégitime qu’ils exerceraient sur l’Allemagne, par l’intermédiaire des Alliés, mais aussi leur prétendue main-mise sur le marché noir dans l’immédiat après-guerre[8].

Pour expliquer ce type de réactions, Adorno mobilise les concepts psychanalytiques de « rejet de la culpabilité» et de « projection agressive[9] » : le sentiment de culpabilité, lorsqu’il n’est pas travaillé de manière consciente, serait bloqué et projeté vers l’extérieur (c’est-à-dire vers les Alliés, les Juifs, les Displaced Persons, etc.). Ces « stratégies » plus ou moins inconscientes d’auto-disculpation ne sont pas toujours corrélées à un passé de compromission active avec le régime : c’est plutôt la combinaison d’un sentiment de culpabilité « latent » et d’une identification « aveugle » avec la « nation » qui constitue les conditions nécessaires et suffisantes de ce type de réflexes potentiellement antisémites. Si l’étude de Schönbach insistait sur la question de la transmission intergénérationnelle du préjugé, à travers la figure du père dont les enfants désirent garder une image « pure », Adorno décrit un mécanisme similaire, en se concentrant sur le rapport de l’individu à la patrie. Pour ces deux auteurs, les ingrédients de la matrice de l’antisémitisme secondaire sont donc un « complexe de culpabilité » (niveau individuel et psychologique), un réflexe de défense du groupe (niveau sociologique) et le nationalisme (niveau idéologique et politique). La Shoah constituant un obstacle insurmontable au développement d’une quelconque fierté, la responsabilité pour l’extermination doit être niée, relativisée, contournée, compensée, afin que son poids ne pèse plus sur la conscience individuelle, familiale ou nationale. Or, c’est souvent dans le cadre de ces tentatives d’auto-disculpation que des stéréotypes anti-juifs sont réactivés.

La « sémantique » de l’antisémitisme secondaire (W. Bergmann)

A partir des années 1980, le concept d’antisémitisme secondaire est reformulé et remanié par le sociologue du Centre de recherche sur l’antisémitisme de Berlin Werner Bergmann, dont les travaux s’inspirent moins de Schönbach et Adorno que de la théorie des systèmes luhmannienne. Dans un article de 1986 rédigé avec Rainer Erb[10], W. Bergmann caractérise la RFA de l’après-guerre par une double réalité contradictoire : alors que l’expression de l’antisémitisme est prohibée dans l’espace public, les préjugés anti-juifs circulent encore largement dans la sphère privée et familiale. Selon les deux sociologues, la non-expression de l’antisémitisme constitue à ce moment-là la condition de possibilité de la « communication publique ». Elle permet à la fois la refonte de l’État ouest-allemand, construit sur le mythe d’une rupture nette avec le national-socialisme, et l’intégration de cet État dans la communauté internationale du « monde libre ». Cette double réalité aurait entre autres pour conséquence un remplacement de l’expression publique de l’antisémitisme moderne par d’autres formes de judéophobie, moins soumises à la censure. L’antisémitisme secondaire est donc moins conçu ici comme une « matrice » inédite ancrée dans un « complexe de culpabilité » post-Shoah que comme une nouvelle sémantique permettant l’expression de l’hostilité anti-juive dans le contexte nouveau de sa tabouisation sociale et politique.

Dans un article de 2007, W. Bergmann s’est attaché à en reconstruire les quatre formes d’articulation principales. Prises séparément, ces différentes « stratégies discursives » ne sont pas toujours nécessairement antisémites ; on dira que c’est leur convergence qui fait la sémantique de l’antisémitisme secondaire[11] :

– La négation de la Shoah ou sa relativisation. Il y là tout un spectre d’options allant du négationnisme pur et simple à la mise en balance de la Shoah avec d’autres massacres, pour lui contester son caractère exceptionnel.

– Le « décompte » (Aufrechnung). W. Bergmann distingue deux sous-types : présenter les Juifs comme co-responsables de la Shoah ou comme un collectif de « bourreaux » ; construire le collectif national (allemand) comme un collectif de « victimes » de la Seconde Guerre Mondiale.

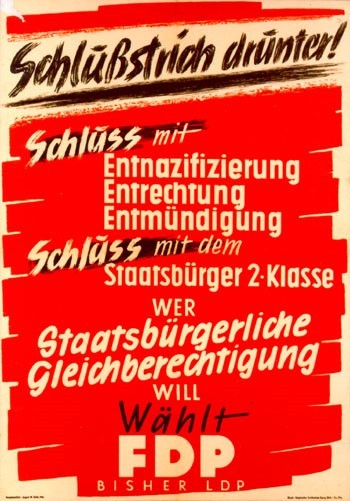

– Le refus d’aborder le sujet. Le sociologue fait référence ici aux appels à « tirer un trait sur le passé », à en finir avec la « culture de la repentance » afin de renouer un rapport « normalisé » avec le passé national (un discours que l’on entend aujourd’hui régulièrement du côté du parti d’extrême-droite Alternative für Deutschland, mais pas seulement).

– Le discrédit moral. W. Bergmann renvoie à l’idée répandue selon laquelle la mémoire de la Shoah serait systématiquement « instrumentalisée » au service d’intérêts financiers et politiques, ceux d’un prétendu « lobby juif » et/ou de l’État d’Israël.

Transnationalisation de l’antisémitisme secondaire ?

On peut s’interroger sur les limites de la notion d’antisémitisme secondaire d’un point de vue temporel (est-elle pertinente pour appréhender la judéophobie allemande par-delà la génération des « bourreaux » et de leurs enfants ? La reconnaissance officielle des crimes nazis par la RFA et l’intégration d’une mémoire « négative » dans l’identité nationale (ouest-)allemande bouleversent-elles la « matrice » antisémite de l’après-guerre ?) et spatial (la notion d’antisémitisme secondaire est-elle « exportable » dans d’autres contextes nationaux, et notamment en France ?)[12]. Mais on peut aussi se demander si la globalisation de la mémoire de la Shoah à partir des années 2000 (pensons à des organisations comme l’IHRA) n’a pas été accompagnée d’un processus de transnationalisation de ce type d’hostilité anti-juive. L’antisémitisme « à cause d’Auschwitz » ne s’est-il pas désormais largement délié des idéologies nationalistes des anciens pays « bourreaux » ? Ne constitue t-il pas un « code culturel » (Shulamit Volkov) intégré à une vision du monde plus large et elle-même globalisée, construite en opposition à l’« Occident libéral » et à ce qui est vu comme son « impérialisme » culturel (et mémoriel)? Ne peut-on pas dès lors le retrouver aujourd’hui presque autant « à gauche » qu’ « à droite »?

Certes, les éléments de la sémantique de l’antisémitisme secondaire reconstruite par Bergmann circulent à travers le monde et se retrouvent « à droite » comme « à gauche »[13]. Ils constituent maintenant un « répertoire discursif » pour les multiples acteurs qui s’attaquent – pour des raisons diverses – à la mémoire de la Shoah. Mais de la même manière que toutes les critiques des prétendus « abus de mémoire » (Tzvetan Todorov) ne sont pas antisémites, tout antisémitisme « mémoriel » n’est pas nécessairement « secondaire ». Quelques éléments sémantiques dispersés ne « font » pas à eux seuls le syndrome de l’antisémitisme « à cause d’Auschwitz ». Je suggère dès lors de ne pas les délier de la matrice spécifique mise au jour par Schönbach et Adorno. Selon cette hypothèse, pour qu’il y ait antisémitisme secondaire, il faut que les acteurs qui mobilisent cette sémantique s’identifient d’une manière ou d’une autre avec le collectif criminel : c’est pourquoi on trouvera la judéophobie ainsi définie tendanciellement plutôt du côté de l’extrême-droite. Certains de ceux qui pensent, notamment en France, que la mémoire de la Shoah prend « trop de place » par rapport à celle de l’esclavage, de la colonisation ou de la Résistance peuvent être antisémites. Mais ils ne sont pas « secondairement antisémites » dans le sens donné ici à cette notion, dans la mesure où le groupe qu’ils cherchent à défendre ne fut pas « représenté » (mais au contraire, parfois persécuté) par le gouvernement de Vichy ou par l’Allemagne nazie. Si la sémantique est similaire, la matrice reste différente.

Bruno Quélennec

Notes

| 1 | Ce texte est une version abrégée d’un article qui vient de paraître dans la revue Cités, « L’antisémitisme : permanence et métamorphoses », 2021/3 (N° 87) et d’une note publiée en août 2020 sur le site du « Cercle de la LICRA ». |

| 2 | Dans ce texte, j’utilise les termes « antisémitisme » et « judéophobie » comme des synonymes. |

| 3 | Henrik M. Broder, Der ewige Antisemit. Über Sinn und Funktion eines beständigen Gefühls, Frankfurt/M., Fischer, 1986, p. 11. |

| 4 | Peter Schönbach, Reaktionen auf die antisemitische Welle im Winter 1959/1960, Frankfurt/M., Europäische Verlangsanstalt, 1961, p. 80. |

| 5 | Theodor W. Adorno, « Schuld und Abwehr. Eine qualitative Analyse zum Gruppenexperiment » (1955), in Theodor W. Adorno, Soziologische Schriften II.2, Frankfurt/M., Suhrkamp, 2017, p. 121-324. |

| 6 | Ibidem, p. 142-143. |

| 7 | Ces résultats rejoignent ceux d’enquêtes de la même période. Voir Werner Bergmann, « ‘Störenfriede der Erinnerung’. Zum Schuldabwehr-Antisemitismus in Deutschland », in Klaus-Michael Bogdal, Klaus Holz, Matthias N. Lorenz (dir.), Literarischer Antisemitismus nach Auschwitz, Stuttgart, J. B. Metzler, 2007, p. 15. |

| 8 | Theodor W. Adorno, « Schuld und Abwehr »,op. cit., p. 251sq. |

| 9 | Ibidem, p. 147. |

| 10 | Werner Bergmann et Rainer Erb, « Kommukationslatenz, Moral und öffentliche Meinung. Theoretische Überlegungen zum Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland », Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Vol. 38, n° 2, 1986, p. 223-246. |

| 11 | Werner Bergmann, « ‘Störenfriede der Erinnerung’ », art. cit. |

| 12 | Voir sur ces différentes questions la note pour le « Cercle de la Licra » et l’article paru dans Cités. Dans ce dernier texte, j’ai suggéré qu’il serait judicieux d’intégrer l’antisémitisme secondaire parmi les « composantes » de la judéophobie contemporaine dans les Rapports annuels de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), à côté de « l’antisémitisme classique », de l’ « anti-judaïsme » et de l’ « anti-israélisme ». |

| 13 | Rappelons au passage que les éléments sémantiques de l’antisémitisme secondaire ne viennent pas tous d’Allemagne : le négationnisme est d’une certaine manière une invention « française » et la littérature sur la prétendue « industrie de l’Holocauste » (Norman Finkelstein) a surtout été produite aux États-Unis. |