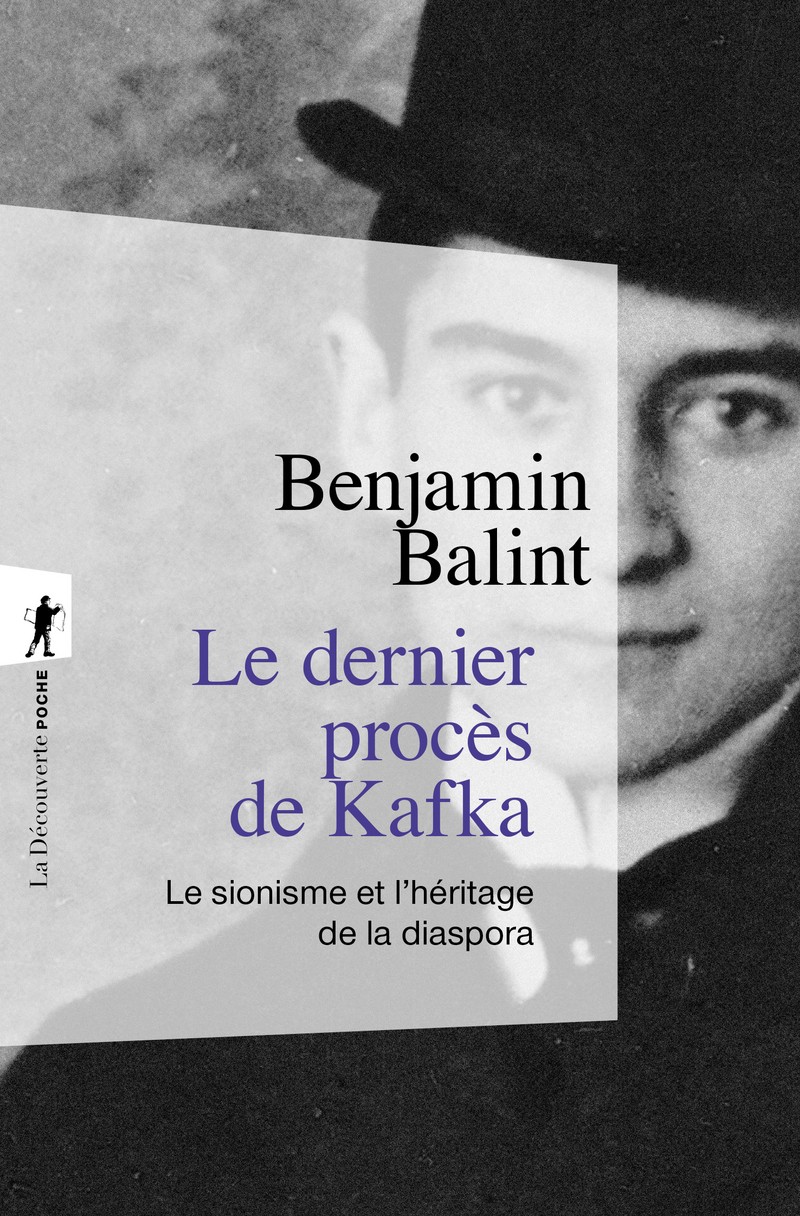

À propos de Benjamin Balint, Le dernier procès de Kafka. Le sionisme et l’héritage de la diaspora, La Découverte, 2020[1].

L’histoire est connue : Kafka a demandé à son ami Max Brod de détruire ses manuscrits. Non seulement Max Brod ne l’a pas fait, mais il est devenu le gardien de la mémoire de l’écrivain, son biographe et son éditeur, le propriétaire de la plupart de ses manuscrits – qu’il a emportés en Israël. A qui appartiennent aujourd’hui toutes ces archives ? Dans son livre-enquête, Benjamin Balint suivait à la trace les péripéties des manuscrits de Kafka, des querelles politico-littéraires jusqu’au dénouement judiciaire. Philippe Zard l’a lu et revient pour K. sur l’histoire d’un méshéritage.

Il faudrait inventer un mot. Aventurons-le : méshériter[2].

Méshériter (verbe) : hériter de travers.

Méshéritage : Héritage indu. « Complexe de méshéritage » : sentiment de ne pas vraiment posséder ce dont on a hérité, de ne pas en être digne, de l’avoir usurpé. Ex. le méshéritage des manuscrits de Kafka par Max Brod, Ester Hoffe, Eva Hoffe, la Bibliothèque Bodléienne (Oxford), la Bibliothèque de Marbach, la Bibliothèque nationale d’Israël…

Les dernières épreuves de Franz Kafka

Les fables de Kafka sont pleines de ces accidents de transmission. Dans « Un croisement », réécriture joueuse et inquiète d’une comptine pascale, le narrateur expose son embarras devant un animal hybride, mal dans sa peau, mi-chat mi-agneau, qu’il tient des « biens de son père » et conclut, impuissant et perplexe : « Peut-être le couteau du boucher serait-il une délivrance pour l’animal, mais je dois la lui refuser : n’est-il pas mon héritage ? »[3] Dans « Le souci du père de famille », le narrateur souffre à l’idée que l’entité hétéroclite, douée de vie et de parole, nommée Odradek, « bobine de fil plate en forme d’étoile » qui hante sa demeure, pourrait lui survivre[4]. Que faire d’Odradek ? Que faire de la masse informe de liasses et de notes posthumes de Franz Kafka ? Et, au-delà, qui a le droit d’hériter de Kafka ? À qui appartient Kafka ?

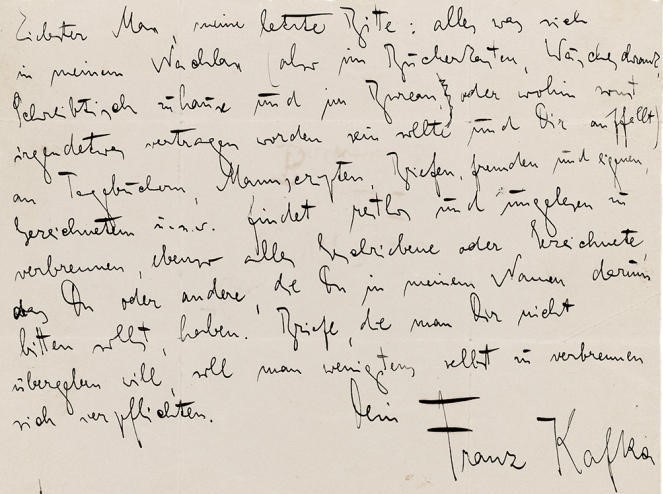

Telles sont les questions qui nourrissent le bel essai de Benjamin Balint, Kafka’s Last Trial (2018) dont les éditions de La Découverte publient la traduction (hélas émaillée d’erreurs grossières). Le point de départ en est connu : après l’enterrement de Franz Kafka (le 11 juin 1924), Max Brod découvre dans le bureau de celui-ci « un ensemble volumineux de carnets de notes non publiées, de brouillons inachevés et son journal » (p. 142) ainsi que deux billets non datés lui enjoignant de « brûler sans restriction » tous les carnets, manuscrits et lettres qu’il aura laissés derrière lui. On sait ce qu’il advint : Max Brod se mit en devoir de contrevenir à ces dernières volontés en publiant ces pages que leur auteur avait vouées au feu. Parce qu’il était convaincu que Kafka – habité par un idéal artistique qu’il se croyait incapable d’atteindre – avait toujours méconnu son propre génie ; parce qu’il avait fini par se convaincre que Kafka, connaissant l’admiration que son ami lui portait, savait qu’il confiait cette tâche destructrice à la personne la moins disposée à l’exécuter…

Balint aurait pu se contenter de dérouler linéairement le fil de cet héritage problématique : le travail d’édition de Brod dans les années 20 et 30, le coup d’arrêt de 1935 (où les livres de Brod et de Kafka, édités par Salman Schocken, sont inscrits sur la liste noire du IIIe Reich), le départ précipité de Tchécoslovaquie de Max Brod, fuyant l’avancée des troupes nazies avec sa valise pleine des manuscrits de son ami (1939), le don de ses manuscrits en 1945 à sa secrétaire et maîtresse Ester Hoffe, le legs par Ester Hoffe de ces mêmes manuscrits à ses deux filles, Ruth et Eva, en 1970… Le livre reconstitue les épisodes d’une longue bataille judiciaire qui, de 1973 à 2016, allait aboutir à déposséder Eva Hoffe au profit de la Bibliothèque nationale israélienne : la première victoire d’Ester Hoffe qui se voit confirmer son droit à la propriété des manuscrits par les tribunaux israéliens (1974), la reprise des procédures judiciaires après la mort d’Ester Hoffe, lorsque l’État conteste la légalité de ses dernières volontés (2007), enfin l’ultime défaite d’Eva Hoffe en 2012, confirmée par la Cour suprême en 2016…

L’essai de Benjamin Balint, cependant, dépasse la chronique judiciaire. L’affaire des manuscrits est d’abord réagencée en une ingénieuse dramaturgie. La scène originelle de juin 1924 n’est rapportée qu’au mitan du livre : de part et d’autre de cette ligne, le lecteur est transporté d’une époque et d’un pays à l’autre, chaque chapitre étant placé sous une unité de lieu – de la Cour suprême de Jérusalem à la maison de Kafka à Prague, d’une librairie de livres anciens à Munich au ministère de la propagande à Berlin, de la frontière tchéco-polonaise à une salle londonienne, en passant par l’appartement de Max Brod à Tel-Aviv… – et de temps (de 1902 à 2018), points d’ancrage d’un récit qui se déploie ensuite librement, fait d’enquêtes de terrain, d’entretiens avec les principaux acteurs et témoins de « l’affaire », d’universitaires et d’écrivains, le tout entrecoupé de réflexions personnelles sur l’œuvre de Kafka. L’ensemble se lit comme un « polar » politico-littéraire, sur fond de conflit juridique et de guerre de mémoires.

Il existe plusieurs manières de tirer les fils de ce livre. L’une d’entre elles consiste à y lire l’entrecroisement de destins individuels et de logiques collectives. Le premier chapitre, qui prend place à la Cour suprême d’Israël, met ainsi en scène trois acteurs : la Bibliothèque nationale d’Israël, les Archives littéraires allemandes de Marbach – deux « puissances » étatiques – et Eva Hoffe, quatre-vingt-deux ans, réduite à ses maigres forces dans une affaire qu’elle ne pouvait plus ni comprendre ni maîtriser. Lutte d’un pot de terre contre deux pots de fer. C’est que l’œuvre de Kafka, de l’aventure confidentielle qu’elle avait été du vivant de l’écrivain, était devenue entre-temps un enjeu symbolique pour deux peuples, un champ de bataille culturel où l’herméneutique côtoyait les calculs politiques et les « géographies de l’esprit » (pour emprunter à Marc Crépon).

Max Brod, « l’ami de Kafka » et l’amant d’Ester Hoffe

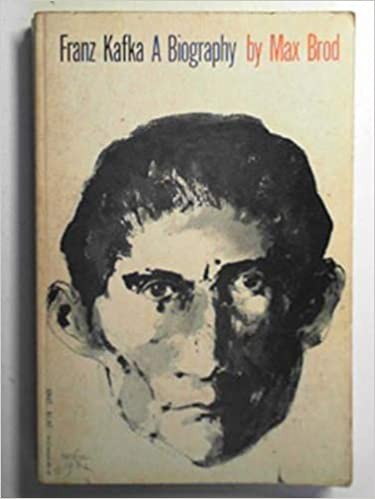

Soit, en première instance, le fil erratique de la transmission privée. Procès pour procès, le livre de Balint pourrait d’abord se présenter comme un « jugement en appel » pour Max Brod : ni apologie ni réhabilitation, mais exercice d’équité envers une personnalité complexe, polygraphe inégal mais homme de culture souvent maltraité par l’histoire, par ses contemporains, et plus encore par la postérité. Brod n’a rien du benêt sous les traits duquel on s’est trop souvent complu à le décrire, voire à le mépriser. C’est bien lui, au fond, le personnage principal de ce récit rocambolesque. Balint fait revivre les épisodes d’une amitié littéraire qui confinera à l’oblation, non sans détour par le vaudeville. Il reconstitue la rencontre entre les deux jeunes gens à l’Université Charles de Prague, le 23 octobre 1902 (à l’occasion d’une conférence de Max Brod sur Schopenhauer), et rappelle la prescience qu’avait Brod du génie à venir. Son dévouement commence du vivant de Kafka, lorsqu’il l’encourage à écrire, lui arrache littéralement des publications, s’appuie sur sa propre notoriété pour le recommander à des éditeurs : c’est le côté saint Jean-Baptiste de Max Brod, annonçant que la lumière de Kafka devait croître quand la sienne diminuerait.

Vient ensuite le récit de ce jour de juin 1924 où Hermann Kafka, après avoir accordé à Max Brod le droit de publier les œuvres de son fils à titre posthume, lui donne accès aux manuscrits et aux fameuses « dernières volontés ». Première trahison de Brod qui, non content de ne pas détruire les manuscrits, entreprend de les publier. Mais il trahit Kafka comme le Judas d’Amos Oz trahit son Maître : pour qu’il se révèle.

Une autre histoire commence, où il devient difficile de distinguer entre fidélité et trahison : celle qui fait de Brod le « créateur de Kafka », l’homme qui, en éditant des textes que son auteur avait voulu détruire, s’en empare pour en imposer sa vision personnelle, fonde quelque chose comme une hagiographie, intervient sans scrupule excessif pour les corriger ou imposer des choix éditoriaux erronés, annexe les romans à une interprétation qui doit plus à la théologie qu’à l’esthétique. S’il fallait filer l’analogie, on aurait ici affaire à un portrait de Max Brod en saint Paul, inventeur du christianisme…

Si cette première partie de l’histoire est bien connue, la seconde vie de Brod l’est moins : elle commence le 15 mars 1939 quand, fuyant la Wehrmacht, l’écrivain franchit la frontière tchéco-polonaise avec sa valise pleine de manuscrits de Kafka (après avoir pris le risque (dans un bel élan d’abnégation) d’abandonner les siens dans une malle à Prague) pour gagner la Palestine où il poursuivra son apostolat, travaillant à la publication des écrits posthumes de son ami, tout particulièrement de son Journal, moyennant quelques caviardages de circonstance.

Max Brod, pourtant gagné à la cause sioniste par Martin Buber dès 1909, avait eu pour projet premier d’émigrer aux États-Unis plutôt que dans la Palestine mandataire. Était-ce le pressentiment qu’il y eût été plus heureux ? Toujours est-il que le récit de l’acculturation difficile de ce pur produit de la « Mitteleuropa » à la culture du yichouv (la population juive installée en Palestine avant 1948), puis à celle du jeune État d’Israël, compte parmi les pages les plus émouvantes de l’essai. Brod poursuit en Israël une œuvre abondante, mais il a perdu son public, peine à se faire connaître et reconnaître – et même le prestigieux prix Bialik qui lui est décerné en 1948, l’année même de la fondation d’Israël, lui est marchandé. Assigné à la profession ingrate d’attaché littéraire au théâtre Habimah de Tel-Aviv, venu d’un monde ancien, maîtrisant imparfaitement l’hébreu, il n’est plus, aux yeux de la société dans laquelle il vit, que « l’ami de Kafka », son exécuteur testamentaire et interprète au demeurant de plus en plus controversé…

C’est dans ce contexte de solitude et de crise personnelle de Max Brod (mort de sa femme en 1942, rupture avec sa maîtresse) que Balint inscrit, sous un titre délibérément romanesque (« le dernier amour de Brod ») l’épisode Hoffe : Ilse (bientôt rebaptisée Ester) Reich, juive d’origine tchèque, épouse de Otto Hoffe, avait rejoint la Palestine après un détour par la France en 1940 ; devenu l’ami de ce couple de réfugiés tchèques, Brod bénéficie de l’aide quotidienne d’Ester pour mettre de l’ordre dans ses manuscrits. Nouveau tournant dans l’histoire posthume des œuvres de Kafka : faiblesse ou gratitude, dès 1945 Brod fait don des textes de Kafka en sa possession à celle qui est devenue son amante (le texte de Balint demeure sur ce point d’une pudeur délicate…) – don confirmé par écrit en 1952. Dernière trahison de Brod, de toutes assurément la plus étonnante, la moins justifiable, et dont toute la suite procédera.

Ainsi, Brod « méshérite » des manuscrits de Kafka ; et Ester Hoffe « méshérite » des manuscrits de Brod.

Le cas Eva Hoffe

Le testament de Kafka, dira Brod, était ambigu. Que dire alors de celui de Brod lui-même qui fait d’Ester Hoffe son unique héritière et exécutrice testamentaire, tout en exprimant le vœu (en juin 1961, sept ans avant sa mort) que sa succession littéraire soit confiée à une bibliothèque israélienne, ou à défaut à une bibliothèque étrangère, et sans mentionner formellement les manuscrits de Kafka ? En 1970, Ester avait déjà fait don à ses filles des manuscrits de Kafka que Brod lui avait donnés, tout en gardant un droit de regard sur leur destination et des intérêts sur leur vente éventuelle. Laissée à elle-même, confirmée depuis 1974 dans ses droits de propriétaire par une décision de justice israélienne, Ester Hoffe franchit sans doute la ligne rouge en commençant à vendre certains manuscrits, dont celui du Procès, à des enchères publiques chez Sotheby’s, à Londres, en 1988 – épisode dont Balint fait le récit circonstancié, relatant le stratagème par lequel les Archives de Marbach ont emporté la mise, empêchant par là que le trésor ne tombât de nouveau en des mains privées.

Il faut attendre cependant la mort d’Ester Hoffe, en 2007, pour que s’ouvre le dénouement judiciaire sur fond d’un drame pathétique relaté en plusieurs épisodes disséminés de part et d’autre du livre, entre Jérusalem et Ramat-Gan, entre le « tribunal des affaires familiales » en 2007 et la « Cour suprême » en 2016. La procédure aboutira à l’ouverture des coffres-forts de la Banque Leumi, au transfert et à l’archivage des caisses de manuscrits déposées vers la Bibliothèque nationale d’Israël (en attendant celui, en 2019, des boîtes déposées en Suisse). C’est le récit d’une expropriation, celle d’Eva Hoffe (et de sa sœur, morte en 2012), de deux vieilles dames dépassées par ce qui leur arrive.

Le personnage d’Eva Hoffe, accablée par la guerre judiciaire que mènent l’État d’Israël et accessoirement l’Allemagne, qu’elle interprète comme une tentative de spoliation, une violence, un viol même, suscite l’empathie manifeste de Balint. Et s’il arrive à des juges israéliens de jouer avec les mises en abyme kafkaïennes, l’essayiste n’est pas en reste quand il compare la dernière héritière à « l’homme de la campagne » de la parabole du gardien de la Loi. Comme lui, « Eva Hoffe restait échouée et déconcertée devant les portes de la loi. Il n’y aurait pas de vérité rédemptrice pour elle. Elle ne comprenait pas la loi ou les subtilités du raisonnement juridique, mais elle comprenait la sentence. C’est le procès lui-même qui constituait son héritage. Paradoxalement, elle avait hérité de son déshéritement, hérité de l’impossibilité de satisfaire aux dernières volontés de sa mère. Elle ne possédait que sa dépossession ». Célibataire, sans enfants, Eva Hoffe meurt vaincue et désespérée et les agents de la Bibliothèque nationale qui, après sa mort, entrent dans son appartement de la rue Spinoza à Tel-Aviv découvrent encore, dans un taudis insalubre, une soixantaine de cartons où des milliers de pages (beaucoup de Max Brod, quelques-unes seulement de Kafka) sont abandonnées à la poussière, aux chats et aux cafards.

C’est à raison que Balint oppose, à la fin de son livre, à cette série de « ratés » de la transmission, à cette chaîne accidentée d’héritages problématiques, l’idéal de transmission fixé par la tradition talmudique et dont la formule inaugure la compilation des Maximes des pères : « Moïse a reçu la Torah dans le Sinaï et l’a transmise à Josué. Josué l’a transmise aux Anciens, les Anciens aux prophètes, les prophètes aux hommes de la Grande Assemblée […] » Au regard de ce modèle, la chaîne qui va de Kafka à Brod, de Brod à Ester Hoffe et de celle-ci à ses filles n’est faite que d’aléas, d’irrégularités, de non-dits, d’équivoques et de malentendus. Ils tiennent à ce que la volonté de celui qui donne n’est pas claire, qu’elle trahit des hésitations ou des scrupules, qu’elle s’exprime avec des réserves, au point qu’elle peut être l’objet d’interprétations et de détournements. Brod avait-il donné la plénitude de la propriété de ses manuscrits à Ester Hoffe, ou lui en avait-il simplement concédé l’usufruit ? Sa consigne concernant la transmission des manuscrits à des institutions culturelles avait-elle une valeur contraignante ? Ester Hoffe avait-elle le droit de donner et de vendre ces manuscrits ?

La complexité de la situation juridique était encore aggravée par la nature même de la transmission, selon, par exemple, qu’elle relevait d’un don ante mortem, de reliquats posthumes ou d’une succession en bonne et due forme. Kafka avait donné à Max Brod, dès 1921, le manuscrit du Procès et Brod était naturellement propriétaire des lettres que Kafka lui avait adressées ; cette possession était d’une nature différente de celle des manuscrits abandonnés à sa responsabilité par Kafka après sa mort, lesquels devaient être brûlés – et, au cas déjà problématique où ils ne le seraient pas, devaient revenir aux héritiers légaux de Kafka, en la circonstance à sa nièce Marianna Steiner (née Pollak) et à son fils (Michaël) réfugiés à Londres depuis 1939. Cette distinction entre ce qui lui revenait de droit et ce dont il n’était que l’administrateur occasionnel était pleinement reconnue par Max Brod, lequel, d’ailleurs, ne s’est jamais vu contester ses initiatives par les véritables héritiers de Kafka – qui eurent en revanche beaucoup à redire sur les libertés prises par l’éditeur Salman Schoken, qui avait transféré certains manuscrits en Suisse sans en informer quiconque, et sur le silence prolongé de l’État d’Israël, qui avait attendu 2010 pour les solliciter… Le reste à l’avenant : Brod fait don à Ester Hoffe de ses manuscrits, et lui confie sa succession.

Déterminer ce dont on est le légitime propriétaire, ce que l’on a le droit de donner, ce que l’on ne fait que transmettre sans se prononcer sur son statut juridique, relève alors de la gageure, chaque nouveau maillon de la chaîne étant plus fragile, moins légitime que le précédent. Le cas d’Eva Hoffe était sans doute humainement déchirant et juridiquement scabreux, mais il semblait presque inévitable que, parvenu à un tel point de fragilité, le droit privé cédât devant le rouleau compresseur des États et des politiques patrimoniales.

C’est le second aspect du livre de Balint, celui qui donne dans l’édition française, un sous-titre beaucoup plus politiquement orienté, et passablement réducteur (Le sionisme et l’héritage de la diaspora) que la version originale, d’extension bien plus large (The Case of a Literary Legacy). L’habileté de l’essayiste tient à la manière dont il entrelace à un épineux contentieux moral et juridique une intrigue politique et littéraire dont l’enjeu n’est pas tant celui de la propriété que de l’appartenance.

À qui appartient Kafka ?

Mais qui peut décider de l’appartenance d’un écrivain, et a fortiori d’une œuvre littéraire ? Se battre pour « posséder l’héritage artistique de l’homme le moins possessif qui fût » (Joseph Brodsky, cité p. 253) n’est-il pas déjà indécent ? Mais que dire alors, semble ajouter Balint, quand il s’agit de revendiquer comme sien un écrivain qui se serait toujours rétracté contre toute assignation identitaire ou communautaire ? Et de citer, après tant d’autres, l’inévitable extrait du Journal de Kafka : « Qu’ai-je de commun avec les Juifs ? C’est à peine si j’ai quelque chose de commun avec moi-même. » (8 janvier 1914).

Les pages que Balint consacre aux questions identitaires demeurent certes assez lacunaires, un peu impressionnistes, et ne peuvent guère se comparer aux travaux qui, depuis longtemps, font autorité sur la question ; mais on n’y trouvera pas moins, en ordre dispersé, les principaux éléments du débat : le portrait du jeune Kafka rebelle à toute identification, son culte des grands auteurs allemands et français (Goethe, Kleist, Flaubert…), son enthousiasme pour le théâtre yiddish, ses cours d’hébreu et son intérêt tardif (détaché de toute observance) pour le judaïsme, ses jugements fluctuants et son ambivalence à l’égard du sionisme (« j’admire le sionisme et il me dégoûte ») – que Balint rapproche avec raison de son rapport aux femmes et à la sexualité – qui ne l’empêcha pas de caresser, au cours de sa dernière année de vie, un rêve platonique d’émigration en Palestine.

De même, Balint donne un aperçu suggestif des querelles universitaires qui ont fait longtemps s’affronter les tenants d’une lecture « universaliste » aux partisans de lectures « juives » (car il y en a autant que d’interprètes) – sans toutefois, sans doute, montrer assez ce que peut avoir, encore aujourd’hui, d’artificiel et de stérilisant une telle opposition : comme si les lectures juives de Kafka devaient toutes le ramener à quelque étroit ghetto, ou comme si la portée universelle de Kafka ne se gagnait qu’au prix d’une cécité volontaire sur les déterminations culturelles de son inspiration. Reste le diagnostic, globalement juste, d’une œuvre et d’une vie qui déjouent plus que beaucoup d’autres les tentatives d’annexion – herméneutiques et surtout politiques.

Que faire alors du corpus de manuscrits en souffrance ? Par-dessus les chétives épaules de Max Brod, d’Ester et d’Eva Hoffe, c’est un demi-siècle d’histoire tragique qui étend son ombre. Une histoire, au demeurant, dramatiquement simplifiée puisque à vrai dire, pour des raisons différentes, les deux seuls États dont Kafka ait jamais possédé la nationalité (l’Autriche et la République tchèque) se sont trouvés hors-jeu dans cette querelle d’héritage pour laisser place à deux autres, l’Allemagne et Israël. Dès lors que l’expropriation d’Eva Hoffe apparaissait inéluctable, à qui devait revenir Kafka ?

Allemagne versus Israël

Envisagé d’un point de vue froidement rationnel, le transfert de ces manuscrits aux Archives de Marbach qui possédaient déjà les lettres à Milena ainsi qu’un autre manuscrit de Kafka (« La taupe géante ») semblait parfaitement plaidable. L’institution prestigieuse présentait toutes les garanties en matière de conservation, d’archivage et de philologie. Fondée en 1955 dans la ville de naissance de Schiller, elle répondait au vœu d’une intelligentsia progressiste (le Groupe 47 : Grass, Böll, Walser…) de surmonter la malédiction politique du passé nazi par un ressourcement culturel. Le projet de rapatrier Kafka dans le « trésor national » allemand relevait, dans cette perspective, d’une forme d’expiation, d’un rêve de réparation. Kafka était devenu, à l’égal d’un Dante, d’un Shakespeare ou d’un Goethe, un homme-époque, à qui l’on prêtait de surcroît la prémonition d’une barbarie à laquelle seule sa mort prématurée lui avait permis d’échapper. Tout semblait favoriser ce choix et lui donner du sens.

Certes, mais des objections externes et des inhibitions internes n’en ont pas moins affaibli ces prétentions pour finalement leur faire échec. Certains éléments objectifs ont pesé : les manuscrits avaient été confiés à Brod, lequel avait fait sa vie en Israël et exprimé sa préférence pour une institution culturelle de ce pays ; Kafka n’était certes pas israélien, ni même précisément sioniste (quoi que son ami ait voulu en faire accroire), mais il n’était pas davantage allemand sinon par une langue qu’il avait fini par tenir pour une « propriété étrangère ». Et s’il est avéré que la recherche universitaire allemande sur Kafka a été autrement féconde que la recherche israélienne, elle aura été durablement gênée par la dimension juive de l’œuvre. Surtout, dès lors que le monde de Kafka avait été entièrement dévasté par l’Allemagne nazie et sa famille décimée, il pouvait paraître déplacé de réclamer un droit de propriété sur un écrivain qui, s’il eût vécu dix-sept ans de plus, eût fini dans un four crématoire. Telle fut en substance la plaidoirie de l’avocat de la Bibliothèque nationale d’Israël : le procès ayant lieu en Israël, que répliquer à un tel argument ?

L’ombre du génocide « planait au-dessus du tribunal », affirme l’exécuteur testamentaire d’Ester Hoffe : l’énormité du passif politique était telle que, relate Balint, la partie allemande n’a pas véritablement cherché à aller jusqu’au bout de ses revendications : il s’agissait de ne pas de prêter le flanc au soupçon politiquement insoutenable d’une tentative de spoliation d’un bien juif ; mieux valait chercher un compromis, fût-ce, suggère Balint, en adoptant une posture un peu artificielle de pur désintéressement scientifique pour abandonner aux Israéliens le rôle ingrat de nationalistes à œillères. …

La cause était-elle plus claire du côté de l’État juif ? Pas réellement, et l’essai de Balint permet aussi d’entrer dans les méandres d’une culture israélienne qui n’est pas à un paradoxe – et à une mutation – près dans son rapport avec l’héritage diasporique. Si Balint rappelle l’embarras qu’a pu susciter le judaïsme de Kafka, il expose bien davantage encore l’indifférence qui fut longtemps celle de la société israélienne pour l’œuvre de Kafka – à quelques exceptions près, dont celle, précoce, de Gershom Scholem qui, dès ses débuts à l’Université hébraïque, avait fait de l’auteur du Procès un pilier de la littérature juive. Les signes en sont nombreux : pas de rue Kafka en Israël, écrit Balint (il se trompe, cependant, mais son erreur est excusable, puisqu’il en existe désormais une dans les quartiers nord de Tel-Aviv) ni aucune édition des œuvres complètes à l’image de ce qui existe aux États-Unis, en Allemagne ou en France.

Les raisons en sont multiples – et l’ouverture très tardive (1973) de départements de littérature allemande dans les universités israéliennes ne doit pas être négligée –, mais la plus évidente tient à la nature même de cette œuvre et de cette vie : le modèle du Juif représenté par Kafka était celui-là même dont la culture hébraïque renaissante entendait s’affranchir. Vulnérabilité politique, hypocondrie, intellectualité hors sol, vague à l’âme identitaire, sentiment d’impuissance : tout, dans la personnalité du génie valétudinaire de Prague, semblait incompatible avec le modèle du « sabra », le pionnier vigoureux que le sionisme entendait promouvoir, et l’irréductible solitude de l’écrivain était décidément insoluble dans l’aventure collective du jeune État hébreu. Quoi d’étonnant que des œuvres de fiction (Balint mentionne Forest Dark de Nicole Krauss) jouent avec l’hypothèse contrefactuelle d’un « Kafka en Palestine » (titre d’une nouvelle polémique d’Alain Brossat que Balint ne cite pas) ?

L’autre face du projet sioniste n’en a pas moins joué son rôle dans le dénouement de cette étrange affaire Kafka : car, pour les fondateurs d’Israël, l’utopie de l’homme nouveau se marie, presque nativement, avec l’ambition d’une récollection mémorielle et patrimoniale en vertu de laquelle le « vieux nouveau pays » (Altneuland) rêvé par Theodor Herzl s’instituerait en héritier de la totalité de l’histoire juive, s’arrogeant la responsabilité de la sauvegarde du passé diasporique, restaurant la continuité d’un peuple dispersé. En ce sens, il convient de saisir cette querelle de l’héritage de Kafka pour ce qu’elle représenta vraiment : une « guerre culturelle » de basse intensité, dont l’enjeu ne serait rien de moins, pour reprendre les propos de l’universitaire Nurit Pagi (spécialiste de Max Brod), que l’affirmation de la légitimité politique d’Israël, de son lien avec l’histoire juive européenne et d’un pari sur sa pérennité.

On peut certes penser, à l’instar de Lali Tsipi Michaeli, que « les manuscrits de Kafka auraient dû être envoyés sur la lune » ; on peut certes trouver peu glorieuses l’opération d’expropriation dont Eva Hoffe aurait été victime, la récupération opportuniste et la captation d’héritage auxquelles, bien tardivement, s’est employé l’État d’Israël ; on peut aussi estimer, d’un point de vue universitaire, que la Bibliothèque bodléienne[5] (qui possède, entre autres, deux des trois manuscrits de roman de Kafka) ou les Archives de Marbach eussent présentés des avantages supérieurs (encore que la numérisation des archives, rappelle Balint, ait rendu ce débat presque oiseux). Mais qui pourrait péremptoirement décréter que la Bibliothèque nationale de Jérusalem était le pire des asiles pour accueillir l’œuvre d’un écrivain qui disait de lui-même : « Il y a quarante ans que j’erre au sortir de Canaan » ?

Philippe Zard

Philippe Zard est professeur de littérature comparée à l’Université Paris-Nanterre. Il a récemment publié « De Shylock à Cinoc. Essai sur les judaïsmes apocryphes« (Classique Garnier, 2018) et une édition critique (préfaces et notes) de la tétralogie romanesque d’ Albert Cohen : « Solal et les Solal », coll. Quarto, Gallimard, 2018.

Addendum sur l’édition française[6].

Notes

| 1 | Cet article est la version longue d’un compte rendu paru dans la revue en ligne La Vie des idées : Philippe Zard, « Le méshéritage de Kafka », La Vie des idées, 15 avril 2020. |

| 2 | Les notions de « méshéritage » et de « méshéritier » ont été forgées par la sociologue de l’éducation Gaëlle Henri-Panabière (Des héritiers en échec scolaire, 2010), dans un sens cependant nettement différent de celui proposé ici. C’est bien volontiers que je lui rends la primeur de sa trouvaille lexicale. |

| 3 | Franz Kafka, « Un croisement » (« Eine Kreuzung »), in Kafka, Nouvelles et récits, Œuvres complètes I, éd. de J.-P. Lefebvre, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2018, p. 668-669. |

| 4 | « Le souci du père de famille », op. cit., p. 184. |

| 5 | Bibliothèque de l’université d’Oxford (la plus importante bibliothèque du Royaume-Uni après la British Library). |

| 6 | Ces remarques portent sur la première édition de 2020. Il est possible que l’édition de poche ait procédé aux corrections qui s’imposaient. |