Georges Clemenceau occupe une place d’honneur dans l’étroit panthéon des combattants français de l’antisémitisme au tournant du XXe siècle. Ardent dreyfusard, ami du sulfureux Cornelius Herz, patron politique de Georges Mandel, il fut plus d’une fois attaqué par les antisémites comme l’obligé du « syndicat juif ». Pourtant, c’est le même Clemenceau qui, quelques mois plus tôt, au plus fort de l’Affaire Dreyfus, faisait paraître six petits textes, entre nouvelles, contes et récits de voyage, en un petit volume titré Au pied du Sinaï (1898) que republient aujourd’hui les Éditions de L’Antilope. Que beaucoup des préjugés antisémites de l’époque se retrouvent dans ce volume interroge le lecteur d’aujourd’hui. Dans la préface qu’il consacre à l’ouvrage, et dont nous publions ici une version augmentée, Philippe Zard revient sur cet imaginaire dérangeant et évoque, avec raison, « un temps où la ligne de partage entre l’antisémitisme et ses adversaires n’exclut pas un riche répertoire de représentations partagées ». Le lecteur devra en prendre son parti : les Juifs que défendait et que fréquentait Clemenceau étaient des israélites bien assimilés ; pour les autres, ses descriptions stéréotypées sont devenues peu supportables. Mais le dégoût qu’elles provoquent a son mérite : il invite à ne jamais prendre l’antisémitisme, tout comme la réaction qui s’y oppose, comme des phénomènes intemporels, fondés dans un répertoire fixé de toute éternité. L’un et l’autre mutent, avec les situations concrètes où ils s’insèrent. Et c’est elles qu’il faut déchiffrer. Ainsi, s’il a pu arriver que la lutte contre l’antisémitisme ne soit pas exempte d’arguments véhiculant des préjugés antisémites anciens, il peut aussi arriver – et on en est là aujourd’hui – que l’opposition à l’antisémitisme charrie également un antisémitisme relooké.

Il faut se méfier de certains mots. Ainsi, le lecteur non prévenu qui se lancerait aujourd’hui dans la lecture d’Au pied du Sinaï de Georges Clemenceau armé des seuls concepts d’antisémitisme et de philosémitisme se fourvoierait immanquablement. C’est qu’il aura tendance à croire que l’antisémitisme est proportionnel aux préjugés de race, de religion ou de mœurs qu’on nourrit à l’égard des Juifs. Logique, en apparence : à cette aune, certainement, quelques pages compromettantes de ce recueil suffiraient aujourd’hui à faire redouter, avec raison, un procès en antisémitisme au plus hardi des éditeurs. Oui, mais entre le Clemenceau de 1898 et ce lecteur d’aujourd’hui, il y a Auschwitz[1].

Qu’on nous entende bien : il ne s’agit pas de suggérer qu’il y aurait eu un temps où, pour reprendre une formule malheureuse, l’antisémitisme eût été honorable : le grand Bernanos, qui accusait Hitler d’avoir « déshonoré » l’antisémitisme, le faisait hélas en mémoire de son vieux maître Édouard Drumont. Il n’en reste pas moins que le périmètre et les paramètres de l’antisémitisme se sont notablement modifiés en un siècle.

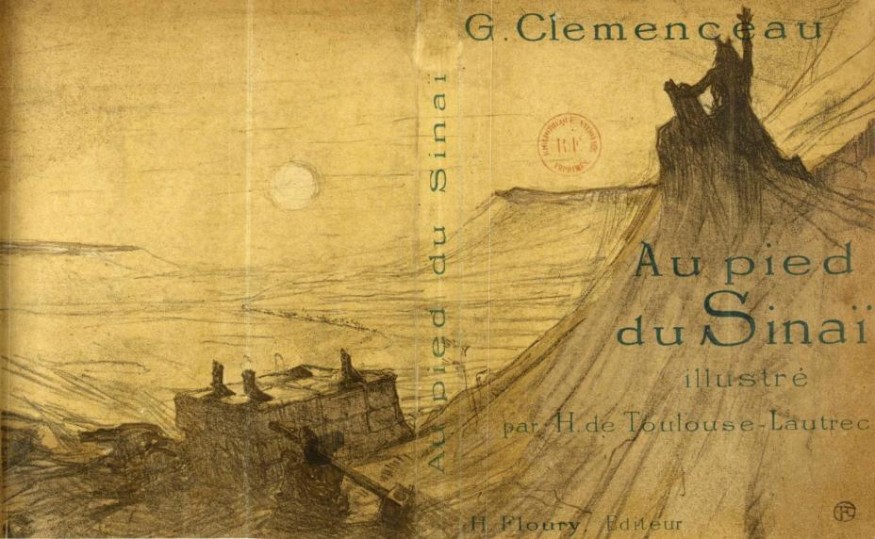

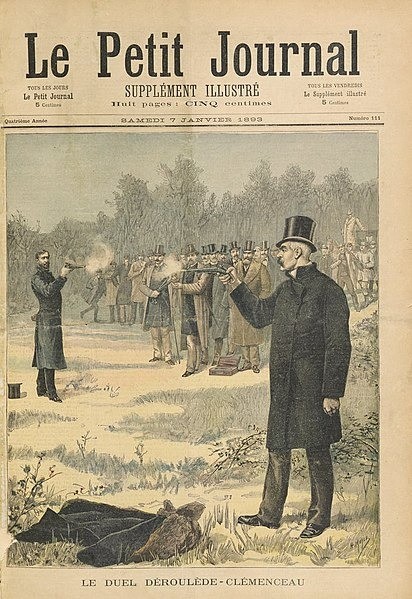

L’équivoque était inscrite dans le contexte même de la publication : le succès phénoménal de La France juive de Drumont (1886) ne fut que le point culminant de la fortune éditoriale de l’antisémitisme fin-de-siècle, ravivé par le scandale de Panama (qui avait coûté son siège de député à Clemenceau, diffamé pour ses relations imprudentes avec Cornelius Herz) et par l’affaire Dreyfus (1894) ; 1898 sera aussi l’année des émeutes antijuives d’Alger (les « youpinades »…). On faisait paraître à tour de bras des livres sur la « question juive » : en 1883, rappelle S. Brodziak[2], Albert Savine avait même créé « la Bibliothèque antisémite ». Pis : le titre du livre de Clemenceau (Au pied du Sinaï) et celui de la première de ses nouvelles (« Le baron Moïse ») faisaient un étrange écho à un roman antijuif de Gyp (Sibylle Riquetti de Mirabeau), Le Baron Sinaï. L’équivoque s’étendait encore au choix, par l’éditeur Charles Marpon, de Toulouse-Lautrec, antidreyfusard et antisémite notoire, comme illustrateur : Au pied du Sinaï parut avec, en couverture, une image de l’épisode du Veau d’or. (Si les illustrations intérieures n’avaient, quant à elles, rien de vraiment choquant, les relations entre Clemenceau et Toulouse-Lautrec furent exécrables, a rappelé Bertrand Tillier[3].) C’est ainsi qu’un livre pourtant écrit en défense des Juifs se retrouvait en fort mauvaise compagnie.

Le livre de Clemenceau nous parle d’un temps où la ligne de séparation entre amis et ennemis des Juifs n’excluait pas un riche réservoir de représentations partagées.

Mais il y a encore des raisons de fond à ce malentendu ou cet embarras que peut susciter l’ouvrage. Au pied du Sinaï est écrit par un authentique républicain, qui, après avoir cru à la culpabilité de Dreyfus, s’apprêtait à entrer (en octobre 1897) dans la bataille pour la « révision » du procès au point de devenir une voix majeure de la cause. Et l’on aimerait faire coïncider ce dreyfusisme ardent avec une absence générale de propos dénigrants. Ce serait pourtant un espoir naïf et anachronique. Le livre de Clemenceau nous parle d’un temps où la ligne de séparation entre amis et ennemis des Juifs n’excluait pas un riche réservoir de représentations partagées. Où ce qui faisait la différence entre les uns et les autres était souvent moins les vices et les tares qu’on imputait à « Israël » que les causes et la portée qu’on leur attribuait (et les remèdes auxquels on songeait). Il suffit de rappeler la double lecture à laquelle se prêtent alors des ouvrages contemporains comme ceux de Léon Bloy (Le Salut par les Juifs, 1892) et surtout de Bernard Lazare dont L’Antisémitisme, son histoire et ses causes (1894) faisait (et continue de faire aujourd’hui) le régal de quelques antisémites. Qu’est-ce à dire sinon que, dans le ciel des idées politiques, il n’existe aucune formule simple et intemporelle pour définir l’antisémitisme, pas même – le croirait-on ? – la présence insistante de stéréotypes et idéologèmes identifiés comme judéophobes ?

C’est ce que confirment les six récits d’Au pied du Sinaï. Un séjour thermal de Clemenceau à Carlsbad, ville tchèque de l’Empire d’Autriche, fut le point de départ d’une découverte des bourgades juives de Galicie en août et septembre 1896, à une époque où l’ancien député radical, devenu journaliste (il avait fondé La Justice, écrit dans La Dépêche et L’Écho de Paris avant d’entrer à L’Aurore, à la fin de l’année 1897), caressait encore des ambitions d’écrivain (la même année qu’Au pied du Sinaï paraîtra son roman Les Plus Forts, qui n’obtint qu’un succès d’estime). La question juive occupait alors une telle place dans le débat politique qu’il n’est guère étonnant qu’elle ait donné à Clemenceau l’envie d’en savoir davantage sur la vie des enfants d’Israël. Trois des textes du recueil (« En Israël », « Impressions de Galicie », « Busk ») relèvent du genre du récit de voyage : la chronique exotique le dispute à l’observation ethnologique, mêlée de considérations morales et politiques à destination du public français. Un quatrième récit, « Schlomé le batailleur », présenté comme « une véridique histoire » écrite « sous la dictée d’un témoin », pourrait presque passer pour la traduction d’un conte yiddish. Clemenceau y a ajouté deux histoires sans rapport avec la matière galicienne, l’une dans une veine toute satirique (« Comment je suis devenu presbyte »), l’autre aux limites de la parabole (quand bien même elle se serait vaguement inspirée de faits authentiques) : « Le baron Sinaï ».

Clemenceau est un homme de son temps. Ce qu’il découvre dans les bourgades misérables de la Galicie orientale, aux frontières de la Russie, est d’abord une riche matière exotique. Il ne faut pas sous-estimer le goût d’époque pour ces descriptions ethnographiques du « Juif de l’est », des shtetls polonais ou russes : quelques années plus tard, les frères Tharaud s’en feront une spécialité fort lucrative[4]. Mais de ces contrées lointaines à la politique intérieure, il n’y a qu’un pas : le « Juif de l’Est », à caftan et à papillotes, était à la fois l’antithèse et le parent pauvre de l’israélite assimilé que le franco-judaïsme avait érigé en modèle. À travers la « juiverie » hassidique de Galicie, Clemenceau découvrait l’envers du décor d’une réalité juive surexposée sur la scène politique intérieure.

Aborder la question juive, sous la IIIe république, c’est assister à un jeu cycliquement rejoué entre trois forces contraires : – en premier lieu, l’élan d’enthousiasme qui a porté une majorité de Juifs (parfois requalifiés d’Israélites) à entrer dans la danse patriotique et républicaine pour devenir des Français comme les autres par la subsidiarisation (voire l’effacement) de leur particularisme, notamment l’abandon des manifestations extérieures de l’appartenance ; – en deuxième lieu, le développement en retour d’un antisémitisme politique (dont le point culminant est cette affaire Dreyfus qui vient de commencer) : celui qui fait des Juifs un corps étranger à la nation et dénonce l’influence exorbitante d’ « Israël » sur la politique, la culture et l’économie françaises ; – enfin, l’arrivée périodique de vagues d’immigrants ashkénazes, fuyant la misère et les pogromes, réactivant régulièrement chez leurs coreligionnaires une conscience (ou un souvenir) de l’altérité culturelle et religieuse que le processus assimilateur avait commencé à faire oublier, et réapprovisionnant par la même occasion le répertoire antisémite.

[Sous la IIIe République] l’usage de la notion de « race juive » ne permet guère de différencier les auteurs antisémites de ceux qui, juifs ou non, ne le sont pas.

Ce jeu sans cesse relancé entre identité et altérité, ressemblance et dissemblance, oubli, permanence et retour du refoulé originaire fait de la « race » l’une des catégories dominantes du discours. Le mot est fondamentalement polysémique, imprécis ; il charrie encore des sens anciens – ceux de « peuple », de « caste », de « lignée » – mais se charge déjà de déterminations biologiques. La fin de siècle voit se développer une pensée racialisante (Jules Soury), obsédée par l’hérédité, avide de taxinomie et de hiérarchie. Mais tous ces sens, anciens et nouveaux, se superposent plus souvent qu’ils ne se succèdent et l’usage de la notion de « race juive » ne permet guère de différencier les auteurs antisémites de ceux qui, juifs ou non, ne le sont pas : Charles Péguy, Marcel Proust, Albert Cohen, Léon Blum y recourront à l’envi, guère moins que Maurice Barrès quoique dans de tout autres intentions. Tout le monde croit plus ou moins aux races, même ceux qui, comme Clemenceau justement, se sont employés, dans le débat colonial (et contre Jules Ferry), à combattre avec éloquence l’idée de « races supérieures » et de leurs prétendus droits. Dans Au pied du Sinaï, au demeurant, seule cette pensée de la race justifie que l’histoire inaugurale du recueil, celle du baron Moïse de Goldschlammbach « mi-Rothschild, mi-Hirsch »[5], dûment baptisé comme son père (et anobli par le pape en personne), puisse être encore lue comme une histoire juive : elle présuppose que la judaïté ne disparaîtrait pas avec le baptême, que l’inconscient du groupe, la mentalité, la voix des profondeurs parleraient encore quand la foi s’est perdue.

Il y aura donc une « race juive », même si, instruit des périls du racisme, Clemenceau souligne, que cette race… n’en est pas vraiment une, que les Juifs sont en réalité un peuple composé de plusieurs races, « beaucoup plus mélangé qu’il ne le croit lui-même » et que « ne le croient ceux qui lui font la guerre » : engeance où viennent se mêler des « Sémites purs », des Slaves (Renan avait relayé l’hypothèse khazare), des Tartares, des Mongols, si bien que le type du « Juif classique, en bec de vautour » n’est qu’un spécimen parmi d’autres. Mais ces types existent, avec leurs beautés et surtout leurs tares : ainsi ces belles jeunes filles « aux grands yeux d’Orient » deviendront bientôt laides du fait de la « hâtive maturité de la race » – effet combiné, sans doute, des tribulations politiques, des misères sociales et d’une « consanguinité » dont, en médecin qu’il reste, Clemenceau ne manque pas de s’alarmer.

Qu’on y songe cependant : au-delà de l’exotisme, l’auteur aime à s’arrêter sur les yeux de ces Juifs misérables, au « regard brûlant », sur « l’incroyable intensité de vie en d’agiles yeux noirs, exorbités, roulant des flammes ». Et cette « race tragique » et persécutée est aussi « l’endurante race », acharnée à vivre, fût-ce dans les pires conditions : voilà qui semble digne d’admiration. Au point que, dans une envolée stupéfiante, l’argument suprême qu’adresse Clemenceau aux antisémites ne porte pas tant sur l’iniquité de leur cause que sur la vanité de leurs espérances : « On ne détruira pas les Juifs. […] Israël, sorti vivant du Moyen Âge, ne peut plus être supprimé. »

Cette race ou ce peuple est aussi le produit d’une histoire, porteur d’une mentalité, de « vertus et de vices » : ce sont avant tout ces mœurs radicalement étrangères, observées dans cette sorte de réserve naturelle que sont les misérables bourgades galiciennes, qui attirent la curiosité, tantôt amusée et narquoise, tantôt compréhensive et sympathique, de Georges Clemenceau. Le chroniqueur ne retient guère sa plume : « Ce qui domine à Busk, après le canard et l’oie, c’est le Juif crasseux, inquiet et doux, empressé à toutes les besognes d’industrie et de négoce ». L’accent mis sur le manque d’hygiène et la crasse, tout au long du récit, pourrait n’être qu’un témoignage somme toute plausible sur la misère de ces populations (c’est une réalité que nul ne contestait, et sur laquelle, quelques décennies plus tard, Albert Londres apportera un témoignage essentiel[6]) – mais le goût complaisant pour les détails sordides ne saurait être occulté : cela va de la saleté des « manteaux de prière » qu’il serait interdit de laver jusqu’aux mucosités répugnantes d’un fidèle de l’assemblée, en passant par de « puantes ruelles » et l’hygiène douteuse d’un restaurant pourtant cossu… Le traqueur de stéréotypes orientalistes y trouvera son content : il y verra mentionnés le « fonds commun d’asiatique négligence du corps », des sourires forcément obséquieux, ou encore (à propos des Polonaises catholiques, cette fois) « l’innocence perverse […] de la féminité slave »… Le sarcasme n’épargne ni les barbes hirsutes, ni les mèches rituelles (paillès ou peot), dont l’auteur prétend se servir comme indicateur hygrométrique.

Clemenceau, à propos de l’observance scrupuleuse des lois et des rites orthodoxes, blâme le « fanatisme talmudique » ; il pourfend plus souvent qu’à son tour le pharisaïsme « odieux à Jésus » ; dans la première nouvelle, il campe un « baron Moïse » qui, atteint au cœur par une révélation intérieure, « sent qu’il faut donner, tout donner, comme l’ordonnait un de sa race, que sa race mit en croix ». C’est là, concentré en une rugueuse anadiplose, le récit dominant du temps : Jules Isaac et Vatican II sont encore loin. Encore faut-il préciser que, pour un athée qui ne tient pas Jésus pour Dieu, assumer cette version préconciliaire de l’Histoire sainte, si insoutenable qu’elle paraisse aujourd’hui, n’équivaut aucunement à ratifier l’accusation de déicide.

Pour lire Au pied du Sinaï autrement qu’avec les instruments d’optique déformants de notre siècle, mieux vaut traverser l’âpreté de ces jugements. Si le républicain radical tient, comme la plupart de ses pairs, les rites religieux pour des fariboles superstitieuses que balaiera le progrès politique, créditons-le de faire, à l’occasion, œuvre de pédagogie : expliquant ici les raisons profondes qui poussent les Juifs galiciens les plus dévots à tenter d’échapper au service militaire de l’Empire et prenant le temps de rappeler la centralité de « l’étude », « la vraie noblesse d’Israël » ; décrivant plus loin, avec curiosité, le « mouvement de balancier » des fidèles, intéressé, sinon captivé, par une gestuelle liturgique (il décrit la prière de la « Amida ») imposant d’honorer le Créateur » avec ses « muscles » et ses « os », comme l’illustre la dévotion insurpassable d’un « étrange vieillard » priant avec « son corps tout entier » avant de se livrer à des actions de bienfaisance. L’évocation, par-delà l’incompressible part de persiflage, se termine même par une comparaison plutôt avantageuse des rites judaïques avec certaines pratiques dévotes rencontrées chez les chrétiens – des « scènes autrement extravagantes » observées chez des méthodistes américains. Équitable jusque dans ses brocards, Clemenceau conteste qu’il soit plus ridicule, pour honorer Dieu, de « secouer la tête comme un canard » que de baiser « les pieds d’un Christ en plâtre barbouillé d’horribles couleurs ». Le tableau des catholiques polonais en oraison qui « prient avec les pieds » (qu’ils ont sales) n’est pas plus charitable que celui des Juifs en prière.

C’est ainsi : tous les bigots sont grotesques. Et l’exotisme particularisant se retourne en miroir critique contre des chrétiens imbus de leur prétendue suprématie théologique. Au demeurant, Clemenceau se fait fort de rappeler que christianisme et judaïsme sont cousins « germains », au point de terminer l’un de ses récits par une « blague juive » sur le fils converti de Dieu (Jésus) – leçon qu’il saura rappeler bientôt à ces catholiques antisémites qui se répandent en malédictions sur l’engeance d’Abraham en oubliant que « les premières places » de leur paradis « sont occupées par les Juifs »[7]… Et le pharisaïsme, rappelle-t-il encore, par l’exemple des bourgeois de Carlsbad dont les maisons affichent des plaques de « protection contre la mendicité », n’est pas moins chrétien que juif, s’il désigne la bonne conscience du nanti qui se déclare en règle avec la loi, fût-il juché sur un monceau d’iniquités.

Clemenceau – comme Bernard Lazare, qu’il admirait – admet certains postulats de l’antisémitisme, tout en en redéfinissant les contours.

Car le vrai propos d’Au pied du Sinaï n’est pas tant le mystère d’Israël qu’une réflexion sur l’injustice. Là encore, il importe de faire la part des choses. L’envolée des dernières pages est encore saturée d’ambiguïtés qui sont celles de l’époque. Clemenceau admet « l’énorme puissance d’Israël dans le christianisme capitaliste de nos jours », craint qu’elle ne s’accroisse, et affirme déplorer « toute maîtrise de race » : il semble faire des concessions à Drumont, mais aussi, bien en amont, à Proudhon, à Fourier, à Toussenel (Les Juifs, rois de l’époque), en avançant que les « facultés heureuses ou funestes » de ce peuple l’ont « fait roi de la société présente »… La dénonciation de la banque juive ne faisait guère dans la dentelle, ni dans la droite catholique, ni dans la gauche des futurs ténors du dreyfusisme : les saillies antijuives du jeune Jaurès étaient bien plus véhémentes, et même le Zola de L’Argent avait repris, sans gêne excessive, une version tendancieuse du krach de l’Union générale. La porosité originelle entre anticapitalisme et antisémitisme n’a pas besoin d’être soulignée, ni son arrimage empirique, ni ses causes historiques et ses prolongements idéologiques. Quand Clemenceau se risque à dire qu’« il n’y a pas de plus étonnante histoire » que celle du « Sémite maudit » parti « conquérir le monde », il reprend presque littéralement une phrase de… Bernard Lazare lui-même (« Ils entrèrent dans les sociétés modernes non comme des hôtes, mais comme des conquérants. »). On a le droit, et sans doute le devoir, d’en être peiné.

Mais il convient d’inscrire cette émotion dans le cadre d’une vision d’ensemble : Clemenceau – comme Bernard Lazare, qu’il admirait – admet certains postulats de l’antisémitisme, tout en en redéfinissant les contours. La frontière entre la satire, même sévère, et l’extrapolation douteuse n’est sans doute franchie, paradoxalement, qu’au moment même où Clemenceau se lance dans ce qui peut passer pour la péroraison de son ouvrage, qui semble adressée aux antisémites et à leurs rêves de pogromes. Déjà partiellement cité, ce passage mérite d’être plus largement reproduit :

« Ce n’est pas qu’il y ait à nier l’énorme puissance d’Israël dans le christianisme capitaliste de nos jours. Toutes choses demeurant identiques, l’action de l’endurante race, si merveilleusement productrice d’énergie, ne peut, semble-t-il, que s’accroître. D’idéalisme aryen, je tiendrais ce fait pour un malheur. D’autant que, chaque peuple ayant ses caractères bons et mauvais, toute maîtrise de race me paraît contraire aux intérêts profonds de l’humanité diverse. Mais de ce que les facultés d’une race se sont miraculeusement adaptées à l’ordre social du temps présent, – aussi différent de l’ordre d’hier qu’il le sera sans doute de l’ordre de demain, – qu’en dire sinon que la race et l’ordre économique, changeant, nous donneront d’autres résultats. On ne détruira pas les Juifs. Le sultan lui-même, avec ses trois cent mille Arméniens massacrés, sera vaincu par l’Arménie. Israël, sorti vivant du Moyen Âge, ne peut plus être supprimé. Au lieu de le condamner sur ce que ses facultés heureuses ou funestes l’ont fait roi de la société présente, au lieu de crier lâchement que nous avons besoin de sa mort pour trouver place dans la vie, que ne tentons-nous plus simplement, plus justement, de faire un code plus équitable, plus désintéressé, où la force d’appropriation égoïste – juive ou chrétienne – ait moins d’efficacité, soit de tyrannie moins écrasante sur la masse humaine. Alors le Judaïsme de Judée, si son âpreté l’a fait roi d’une société d’égoïsme barbare travestie d’oripeaux de charité, et le Judaïsme non moins triomphant du chrétien à qui la destinée permet de pousser sa chance, ne connaîtront plus les tentations mauvaises d’aujourd’hui, sauront se contenir dans les limites d’un développement individualiste compatible avec la notion supérieure de justice sociale. Sans violences, sans massacres, sans bûchers, le sémitisme, alors, fût-il demeuré tel que nous en voyons présentement tant d’exemples chez les enfants de Sem et de Japhet, ne pourra plus présenter les périls qu’on signale de nos jours. […] Ainsi les misérables – chrétiens de Paris ou juifs de Busk – seront efficacement aidés dans l’effort personnel contre le joug très lourd de leurs grands frères de toutes races à qui la loi présente se contente de dire : « Entassez, dominez, abusez » ; et qui entassent, et qui dominent et qui abusent. Il suffira d’amender les chrétiens, encore maîtres du monde, pour n’avoir pas besoin d’exterminer les Juifs en voie de leur voler le trône d’opulence jusqu’ici convoité des hommes de tous les temps et de tous les pays. »

Toute la complexité du propos se tient là, mais c’est celle d’un temps où le discours sur « l’âme des nations », sur la « psychologie des peuples » ou sur l’esprit de la race autorisait des généralisations péremptoires ; où le pouvoir financier de quelques capitalistes juifs était baptisé, sans plus de précautions, « la puissance d’Israël », comme s’ils étaient les représentants et les serviteurs attitrés de toute une nation… Et l’on ne peut plus tolérer aujourd’hui ce tableau d’un peuple sûr de lui et dominateur, ni ce trait de quasi-équivalence entre « judaïsme », « sémitisme » et avidité capitaliste (équation déjà inscrite dans La Question juive de Marx).

On peut juger à bon droit la plaidoirie [de Clemenceau] maladroite ou vaine, faible, contradictoire ou ambiguë. Mais son propos reste bel et bien de conjurer la haine antisémite et d’empêcher le retour des persécutions.

Pour peu cependant qu’on consente à lire le texte de plus près, et même en se dispensant de l’excuse facile de l’air du temps, il est patent que la stratégie de Clemenceau repose sur une série de concessions au discours adverse pour mieux en conjurer la nocivité. En cela, il reprend assez précisément la stratégie rhétorique qui fut celle, deux ans plus tôt, de Zola lui-même. Dès avant son engagement dans la cause dreyfusarde, dans une tribune du Figaro intitulée « Pour les juifs » et publiée dans Le Figaro, celui-ci avait tenté de répliquer au réquisitoire des antisémites. Prenant soin de résumer le dossier d’accusation – nation dans la nation, « sorte de secte internationale sans patrie réelle » mue par une solidarité tribale, « race pratique et avisée », les Juifs apporteraient « avec leur sang un besoin de lucre, un amour de l’argent, […] qui semblent leur assurer la royauté, en un temps où l’argent est roi » – Zola ponctuait cet inventaire de griefs d’un terrible « Et tout cela est vrai » ! Concession énorme, que le futur auteur de « J’accuse » finissait pourtant par retourner en une accusation contre les oppresseurs antisémites : « Les Juifs, tels qu’ils existent aujourd’hui, sont notre œuvre, l’œuvre de nos dix-huit cents ans d’imbécile persécution. »

De même, chez Clemenceau, ces concessions au discours antisémite, qu’elles relèvent de la conviction ou de la ruse, préparent une série de détournements. Détournement de mots quand « judaïsme » et « sémitisme » sont, par provocation, attribués aux chrétiens autant qu’aux Juifs (Zola, encore : « Je connais déjà des chrétiens qui sont des Juifs très distingués. »), selon un procédé déjà repéré à propos de l’extension de la notion de « pharisaïsme ». Détournement de paradigme quand, au fixisme des races, Clemenceau oppose l’historicité des peuples et la possibilité de réformes sociales (ce qui a été fait par l’histoire peut être défait par l’histoire et la politique). Détournement de cible surtout, quand, à la charge contre un groupe humain, l’auteur substitue un réquisitoire contre les ploutocrates de toutes races au nom des humains de toutes origines. On peut juger à bon droit la plaidoirie maladroite ou vaine, faible, contradictoire ou ambiguë. Mais son propos reste bel et bien de conjurer la haine antisémite et d’empêcher le retour des persécutions.

La suradaptation d’une poignée de Juifs au système capitaliste, affirmée dans ces passages, ne saurait faire oublier que quatre des six récits d’Au pied du Sinaï ont pour matière essentielle la misère des Juifs de l’Est. Si l’antisémitisme français avait fait du Juif un peuple-classe, identifié aux possédants et aux banquiers, l’accent mis sur ce lumpenprolétariat juif – à l’époque où André Spire découvre les ouvriers juifs des sweatshops londoniens – permet de replacer la question sociale au centre du propos. L’opposition entre riches et pauvres traverse les sociétés juive et chrétienne ; l’histoire de Schlomé le batailleur est celle d’un pauvre diable abusé par ceux que leur statut et leur fortune plaçaient insolemment au-dessus de lui. Tel est le vrai renversement, la révolution du regard que Clemenceau entend favoriser, et dont témoigne le titre du recueil : les Juifs de son récit sont ceux qui s’agitent « au pied » du Sinaï, au plus bas de l’échelle sociale. Ce sont les obscurs et les sans-grade, foule innombrable de guenilleux, si loin des kleptocrates immondes dont La Libre Parole exagère morbidement la puissance. Même leur compulsion mercantile ne semble qu’une stratégie darwinienne de survie en milieu hostile. L’égoïsme de classe, non l’orgueil de race, est le vrai scandale.

En dernier ressort, c’est bien ce pouvoir malfaisant de l’argent qui semble prévaloir dans l’inspiration de Clemenceau – jusqu’à donner des accents chrétiens à ce radical, et à certaines de ses pages des accents plus prophétiques que politiques. Qu’on considère les deux récits liminaires du recueil qui, sous forme de paraboles, semblent en donner la clé de lecture. La première nouvelle porte sur un parangon de Juif riche : le baron Moïse de Goldschlammbach, héritier d’une fortune aussi mal acquise que colossale, « prisonnier de sa richesse », « possédé par sa possession », incapable de désirer ce que son milliard lui permettrait aussitôt d’acquérir, occupé à préserver un capital qui l’accule à l’injustice et le rejette hors de l’humanité. La deuxième nouvelle s’occupe du dernier maillon de la chaîne humaine, à travers les tribulations d’un Juif besogneux : le pauvre Schlomé, vendu – tel Joseph – par ses frères à l’armée de l’empereur. L’un et l’autre sortent finalement du rang. Le premier, riche parmi les riches, trouve une manière de salut dans le jeûne qui lui fait découvrir la faim, l’humaine condition de l’indigent et l’obligation fraternelle et christique de « tout donner ». Le second, pauvre parmi les pauvres, revient au village faire expier leurs iniquités aux puissants, au cours d’une cérémonie de Kippour muée en scène judiciaire. Le baron Moïse ne se révolte pas contre le judaïsme (qu’il a d’ailleurs abandonné), mais contre la vanité des richesses et l’égoïsme des possédants ; Schlomé obtient réparation en taxant les riches et s’empresse de distribuer le trop-perçu aux nécessiteux. Deux Juifs qui, dans l’esprit de Clemenceau, sont sortis du légalisme religieux pour recouvrer, au prix d’insignes transgressions (le vol des pains sous l’empire de la faim pour l’un, la violation de la liturgie de Kippour[8] pour l’autre), la quintessence du message prophétique : l’exigence d’amour (le baron Moïse) et la soif de justice (Schlomé), la Passion et la Révolte.

L’homme qui écrit, dans des circonstances équivoques, ce livre étrange et ambigu, déconcertant souvent, irritant parfois, est bien le même que l’infatigable combattant qui va se jeter, quelques mois plus tard, dans la bataille du dreyfusisme.

Les récits de voyage de Clemenceau ne sont pas avares de figures juives généreuses, tel ce médecin des pauvres de Busk, « dont la vie s’est passée à soigner, à secourir, à aimer les hommes de toutes races et de toutes croyances : Juif, il prodigua de lui-même à tous ces malheureux de sa race dont les souffrances lui tenaient au cœur par tant de liens d’une commune histoire. Homme, il servit l’humanité, et avec désintéressement, sur la tombe duquel son fils vient se recueillir en une émouvante cérémonie funéraire. » Mieux, l’incroyant qu’il est trouve des mots bouleversants pour décrire, à l’occasion d’un enterrement, ces prières juives lors desquelles des « faces hâves, au sourire contracté de misère, se sont ennoblies de l’austère gravité des plus hautes sensations de la terre », ces prières ferventes qui font d’une cohorte de mendiants crasseux autant de « pontifes ». Relatant le retour d’un Juif assimilé au pays natal, Clemenceau salue la fidélité d’un frère humain émancipé que ses « souvenirs d’enfance et la naturelle solidarité d’une grande race tragique » conduiront à financer la synagogue de Busk, apportant ainsi « sa pierre à l’édifice d’idéal où s’abritèrent ses aïeux ».

Est-il besoin de le préciser ? Clemenceau fait œuvre d’écrivain et d’humaniste. Il satirise souvent, mais n’humilie jamais. Le ressentiment n’est pas son fort. Même l’anecdote sur l’opticien malhonnête se présente comme le récit humoristique – et sans mort d’homme – d’une entourloupe rondement menée par un aigrefin qui forcerait presque l’admiration, sinon la sympathie. Transposition anodine et plaisante de la naïveté de Clemenceau qui lui coûta si cher lors du scandale de Panama ? Cornelius Herz lui aurait-il, comme ce filou de M. Mayer, troublé la vue ? Lui aurait-on fait prendre des vessies pour des lanternes ? Toujours est-il que le goy (ici « l’Aryen »…) qui se fait arnaquer par un Juif madré devient un sujet comique qui ne s’accompagne ici d’aucun anathème. On peut bien faire la liste des passages douteux ou regrettables des récits de Clemenceau, de ceux qui lui vaudraient aujourd’hui l’opprobre ou les ciseaux d’Anastasie ; on n’y trouvera aucun accès de haine, nulle trace d’hostilité rance. L’homme qui écrit, dans des circonstances équivoques, ce livre étrange et ambigu, déconcertant souvent, irritant parfois, est bien le même que l’infatigable combattant qui va se jeter, quelques mois plus tard, dans la bataille du dreyfusisme, avec un brio, une constance et une générosité qu’il serait malvenu de lui marchander.

Philippe Zard

Philippe Zard est Professeur de littérature comparée à l’Université Paris-Nanterre. Il a récemment publié « De Shylock à Cinoc. Essai sur les judaïsmes apocryphes« (Classique Garnier, 2018) et une édition critique (préfaces et notes) de la tétralogie romanesque d’ Albert Cohen : « Solal et les Solal », coll. Quarto, Gallimard, 2018.

Notes

| 1 | Cet article est la version longue de ma préface à la nouvelle édition d’Au pied du Sinaï, éditions de l’Antilope, 2022. |

| 2 | Voir l’excellent article de Sylvie Brodziak : « Antisémitisme », Dictionnaire Clemenceau (dir. Sylvie Brodziak et Samuël Tomei, Robert Laffont, 2017. |

| 3 | Bertrand Tillier, « Clemenceau et Toulouse-Lautrec, Au pied du Sinaï (1898), collaboration ou quiproquo ? », dans Clemenceau et les arts, CVRH, 2016. |

| 4 | Les frères Tharaud sont les auteurs de L’Ombre de la Croix, La Rose de Sâron, Un Royaume de Dieu, Quand Israël est roi, L’An prochain à Jérusalem ! et d’une Petite histoire des Juifs… |

| 5 | Richard Zrehen, dans son Avant-Propos à l’édition d’Au pied du Sinaï, coll. L’Arbre de Judée, Les Belles Lettres, 2000. |

| 6 | Albert Londres, Le juif errant est arrivé (1929) |

| 7 | « […] Le christianisme n’étant pas autre chose qu’une secte juive répandue parmi les Gentils […] Ce doit être mon christianisme inconscient qui m’empêche de crier : Mort aux Juifs ! J’aurais peur d’offenser saint Joseph, saint Pierre, saint Matthieu et tant d’autres, sans parler de la vierge Marie et de son fils qui est Dieu. Les premières places, au paradis chrétien, sont occupées par les juifs. On se croirait sur la terre. » (13 juin 1898). |

| 8 | Les invraisemblances ont été relevées par Richard Zrehen, art. cit., mais pas par Clemenceau qui présente son histoire comme véridique. |