Le travail de documentariste de Ruth Beckermann (née en 1952) – qui n’est encore pas assez connu en France – a joué un rôle important dans l’évolution du rapport de l’Autriche à son passé. Dans cette rencontre avec la cinéaste et écrivaine viennoise, Liam Hoare l’interroge sur quelques-uns des documentaires de sa riche filmographie et sur la manière dont ils articulent militantisme politique et judaïsme, dans le contexte d’une montée graduelle de l’extrême-droite et d’un tabou portant sur le sort des juifs pendant la guerre.

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai fait ce film, c’est que personne d’autre ne le faisait », me confie la documentariste autrichienne Ruth Beckermann à propos de son œuvre À l’Est de la Guerre, réalisée en 1996. Un an auparavant, l’exposition itinérante « Les crimes de la Wehrmacht » était arrivée à Vienne. Produite par l’Institut de recherche sociale de Hambourg, l’exposition se servait de photographies et d’autres preuves pour ébranler le mythe de la « Wehrmacht propre », selon lequel seuls les paramilitaires SS — et non les forces armées allemandes régulières — étaient responsables des crimes du national-socialisme.

Lors de la projection dans la capitale autrichienne, Mme Beckermann était présente avec sa caméra pour interviewer quelques-unes des personnes venues voir le film, soit 200 individus au total. Parmi elles se trouvaient de nombreux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. « Toujours la même histoire », se souvient Beckermann dans la page de son journal de tournage datée du 23 octobre : « Ils n’ont rien vu, ils n’ont rien entendu. La guerre est la guerre, et la guerre est terrible ». L’un après l’autre, les vétérans, bien que confrontés aux crimes dont la Wehrmacht porte la responsabilité, trouvent encore la capacité de nier les faits. Deux jours plus tard, Beckermann écrit :

« J’ai regardé le matériel cinématographique enregistré jusqu’à présent par mes soins. Les revoilà, les hommes que j’ai filmés lors de la campagne de Waldheim il y a dix ans. Je ne peux plus les écouter. Je ne veux pas les laisser parler. Après tout, ce n’est pas comme si j’écoutais mon père. Je m’impatiente, je les interromps lorsqu’ils parlent de leur emprisonnement et de leur détresse. Certains nous invitent dans leur appartement pour feuilleter des albums de guerre. Non merci, je veux les filmer ici, au milieu de ces photos sur les murs carrelés de blanc, dans la lumière crue des néons. Cela s’est passé en public, ils doivent en parler en public. »

Susan Sontag a déclaré un jour dans une interview que « ces cent dernières années, dans notre société, les [artistes] les plus intéressants ont surtout été ceux qui critiquaient la société ». De fait, À l’Est de la Guerre n’est qu’un exemple de la manière dont, depuis la fin des années 1970 et ses premières incursions dans la réalisation de films en tant qu’activiste politique sur la scène de la gauche alternative détractrice du courant dominant de la social-démocratie autrichienne, Beckermann a réalisé le genre de films documentaires que d’autres en Autriche ne faisaient ou ne voulaient pas faire. Pendant des décennies, elle n’a eu de cesse de briser le silence, d’affronter le passé et d’explorer des sujets jusqu’alors tabous.

Dans La valse Waldheim [Waldheims Walzer] (2018), qui mêle histoire et vie privée grâce à des séquences retrouvées qu’elle avait enregistrées à la fin de la campagne présidentielle de 1986, Beckermann raconte le moment où le mythe de l’Autriche victime a volé en éclats. L’ancien Secrétaire général de l’ONU, Kurt Waldheim, démasqué comme membre de la SA et du mouvement étudiant nazi et accusé d’avoir participé aux déportations massives de Juifs grecs et au massacre de partisans à Kozara en Yougoslavie, était un symbole de la relation difficile entre l’Autriche et son passé.

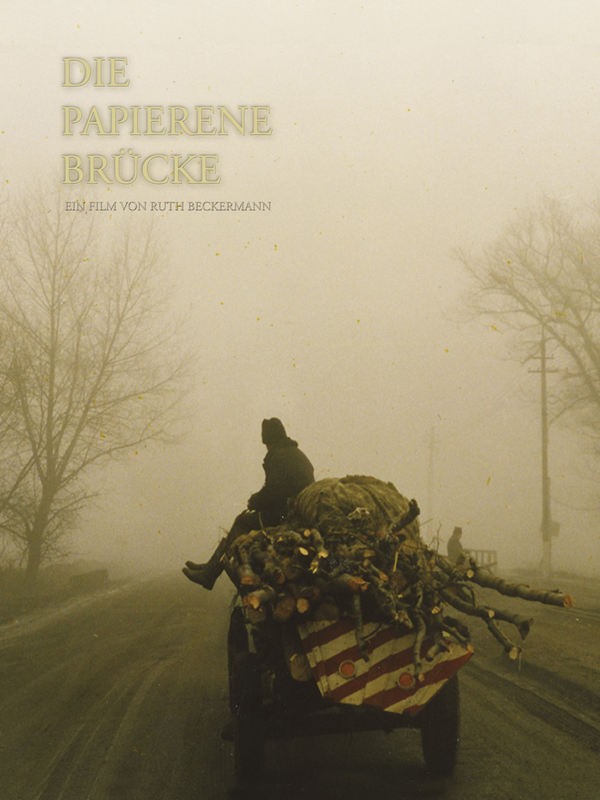

Le mantra de Beckermann derrière la caméra pourrait se résumer ainsi : « C’est arrivé au grand jour, ils devraient en parler au grand jour ». C’est particulièrement vrai pour les films dont Beckermann et moi-même avons discuté dans cet entretien, lequel s’est déroulé il y a un an dans un café viennois, autrefois fréquenté par le grand écrivain autrichien Thomas Bernhard, dans une ruelle du centre-ville. Notre conversation commence par une référence à ce qui pourrait être mon film préféré de Beckermann, Pont de papier [dont le titre original est Die Papierene Brücke] (1987) : une exploration d’une beauté obsédante et d’une mélancolie déchirante de son identité, de l’histoire de sa famille et de ses sentiments à l’égard du judaïsme, de l’Autriche et d’Israël.

En plein hiver, aux alentours de Hanoukka, Beckermann quitte Vienne et se rend dans la région historique de Bucovine où elle visite les communautés juives de Rădăuți et de Siret afin de trouver une ressemblance avec les histoires ayant baigné son enfance. Elle se rend ensuite en Yougoslavie pour voir des Juifs viennois participer au tournage d’une émission de télévision américaine sur la Shoah. Le film se termine à Vienne, où elle interroge ses parents. Pont de papier est un film ambigu et non conclusif. Beckermann a quitté Vienne pour chercher en vain une réponse à ses questions. Le passé est clair, mais le présent ne l’est pas.

*

Liam Hoare : Dans Pont de papier, vous parvenez à établir cette dichotomie entre votre père et votre mère en ce qui concerne leur sentiment par rapport à leur cadre de vie, à leur identité et à leurs conceptions philosophiques. D’où vient ce clivage ?

Ruth Beckermann : Mes parents se sont rencontrés à Vienne en 1949/1950, lorsque ma mère — qui avait émigré en Palestine en 1938 après l’Anschluss — est revenue rendre visite à un oncle rescapé d’Auschwitz. On ne sait comment, elle a rencontré mon père et ils sont tombés amoureux. Elle est retournée en Israël, il l’a suivie et y est resté trois mois, lui envoyant des fleurs tous les jours. Ils se sont d’ailleurs mariés là-bas. Il lui a alors promis : « Encore un an à Vienne, puis nous partirons nous installer en Israël ». Une année passa, puis une autre et encore une autre, jusqu’à ce qu’ils finissent par rester à Vienne.

Mon père est né à Czernowitz en 1911, alors que la ville faisait encore partie de l’Empire austro-hongrois. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est incorporé dans l’armée soviétique. Après la guerre, il retourne à Czernowitz pour découvrir que sa famille — à savoir sa mère et sa première femme — a été assassinée par les nazis. Il s’est d’abord rendu en Roumanie pour y refaire sa vie et y ouvrir un petit magasin. Mais lorsque les communistes ont commencé à déposséder les gens, il est venu à Vienne en 1948 en tant que réfugié et a recommencé à zéro. Pour lui, Vienne était un rêve, car il était né pendant la monarchie. Grand admirateur de François-Joseph et de Sissi, il rêvait d’avoir son magasin au centre de la ville… et il y est parvenu ! Je me souviens de lui se promenant dans les rues et admirant les bâtiments. Il était heureux d’être ici.

Ma mère, en revanche, n’a jamais voulu revenir parce qu’elle avait été directement témoin de ce qui s’était passé : les nettoyages de rue à genoux, les pogroms. Son père avait été assassiné par les nazis et elle avait été très heureuse en Israël. Ainsi, ils m’ont transmis des messages bien différents, ce qui était compliqué à gérer, mais pas inintéressant. Cela m’a permis de voir la vie sous divers angles.

LH : Dans Pont de papier, votre mère déclare « Si j’avais su ce qu’il en serait de Vienne, je n’aurais pas élevé mes enfants ici ».

RB : Elle ne voulait pas vivre ici, mais elle s’y est habituée parce que sa vie était beaucoup plus confortable en Autriche qu’elle ne l’aurait été en Israël. Elle ne voulait pas non plus que nous épousions des Autrichiens, ce dont nous nous sommes d’ailleurs abstenues ma sœur et moi ! Une partie de son message a au moins percuté.

Les réfugiés juifs arrivés à Vienne après la guerre ne savaient rien de la longue et grande histoire des Juifs viennois aux XIXe et XXe siècles avant la guerre. Même moi — et je suis née à Vienne — je I’ignorais.

Mes parents ont fait partie des personnes ayant créé une nouvelle communauté juive à Vienne après la guerre. Peu de Juifs ont survécu dans cette ville et peu sont revenus. À la place, des réfugiés comme mon père sont venus de Roumanie, de Hongrie et de Pologne. Il s’agissait d’une communauté complètement différente, sans aucun antécédent à Vienne. Mon père n’était pas à Vienne en 1938. Pour lui, les communistes étaient l’ennemi à cause de l’antisémitisme qu’il avait connu dans l’armée soviétique. Ces Juifs ne savaient rien de la longue et grande histoire des Juifs viennois aux XIXe et XXe siècles avant la guerre. Même moi — et je suis née à Vienne — je I’ignorais. Quand j’étais plus jeune, je me sentais complètement coupée du monde et je ne voulais pas rester ici. Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à m’intéresser à cette histoire et à la redécouvrir.

LH : Comment s’est passée votre enfance dans l’Autriche d’après-guerre ?

RB : C’était nul, pas du tout amusant.

LH : Votre mère avait donc raison…

RB : Bien sûr. Lorsque je repense à cette époque et que j’essaie de me souvenir de mes sentiments, je me dis que Vienne était formidable, mais que les gens étaient antisémites et grossiers. À l’école primaire, je ne l’ai pas vraiment remarqué, mais au lycée, j’ai été confrontée à beaucoup d’antisémitisme. Je voulais tout simplement quitter Vienne et, après avoir terminé le lycée, je suis d’ailleurs partie en Israël.

Les frères et sœurs de ma mère étaient restés en Israël après la guerre, et les sœurs de mon père qui avaient survécu à la guerre avaient également pu quitter la Roumanie pour s’y installer. Enfants, nous nous y rendions chaque année pour Pessah ou pendant l’été. Mes parents étaient sionistes et je me sentais très liée à Israël. Pour nous, l’image du soldat fort et du kibboutznik était importante, car il était très difficile de s’identifier aux survivants de la Shoah : leur tristesse, leurs larmes. En tant qu’enfants, nous ne comprenions pas leur douleur, ce qu’ils avaient enduré.

Après le lycée, je suis restée en Israël pendant un an. Mais je ne m’y plaisais pas non plus. En tout cas, pas suffisamment pour y rester. Et ma relation avec Israël a changé. Après 1967 et 1973, après les guerres et l’occupation, j’ai adopté une perspective plus réaliste de la politique israélienne. Je suis devenue assez engagée dans le mouvement pour la paix et dans les cercles de gauche. C’était un processus.

Mais les parties douloureuses de mon enfance se sont ensuite transformées en une source d’inspiration pour ma créativité. Elles ne sont pas seulement une ressource pour mon travail, mais aussi pour comprendre la douleur des autres. Je peux comprendre ce que ressentent les enfants de réfugiés dans une société où ils ne se sentent pas les bienvenus.

LH : Vous avez étudié à Paris, Tel-Aviv, New York…

RB : Je suis toujours revenue. Je suis partie, je suis revenue, je suis repartie et de nouveau revenue…

LH : Qu’est-ce qui vous retenait ?

RB : Je pense que la langue est très importante pour moi. Je ne peux vraiment saisir la société, la politique et les gens d’un endroit que si j’en connais la langue et l’histoire. J’ai vécu à Paris pendant de nombreuses années, je parlais français, mais je ne pouvais pas ressentir les sous-entendus, les nuances. Ici, il en va autrement.

*

Beckermann qualifie ses trois premiers documentaires de « pamphlets » dans le sens où il s’agit de manifestes politiques. Dans Arène occupée [dont le titre original est Arena besetzt] (1977), un collectif occupe un abattoir désaffecté à Vienne dans le but de le transformer en centre culturel et d’empêcher qu’il ne soit vendu et transformé en usine textile. D’un coup, la grève [Auf amol a streik] (1978) et Le marteau-pilon est sur la pelouse [Der Hammer steht auf der Wiesn da draußen] (1981) documentent des formes de lutte sociale : des grèves dans une usine de pneus à Traiskirchen et une marche pour la sauvegarde d’une aciérie à Judenburg.

Mais notre discussion politique se prolonge avec une œuvre plus récente de Beckermann, homemad(e) (2001) : un film sur la rue Marc-Aurel-Strasse dans le Ier arrondissement de Vienne, où elle vit et passe le plus clair de son temps. Le film parle des gens qui peuplent cette artère, de ses commerces, y compris le vieux Café Salzgries, qui a fermé ses portes dans les années qui ont suivi la sortie du film, et des changements politiques, sociaux et économiques que la rue — et le pays — avaient connus ou connaissaient au tournant du millénaire.

*

LH : Comment votre éducation a-t-elle influencé vos opinions politiques ?

RB : Je me sentais étrangère ici, et mon intégration dans la société autrichienne s’est faite par le biais des mouvements gauchistes des années 1970. Je n’ai jamais été membre d’un parti, mais j’ai fréquenté des trotskistes pendant un certain temps, et j’ai cofondé la société de distribution Filmladen dans le but de présenter des films militants en Autriche : sur l’Afrique du Sud, le Viêt Nam, l’avortement. Les mouvements de gauche louaient nos films pour illustrer leurs conférences et leurs manifestations. Avec Josef Aichholzer et Franz Grafl, j’ai réalisé Arène occupée (1977) et deux autres films parce que nous avions décidé de ne pas nous contenter d’importer des films. Nous voulions analyser ce qui se passait ici. Pour la première fois, je me suis sentie impliquée en Autriche, que ce soit au niveau politique ou sociétal.

LH : Les années 70, la période Kreisky, sont considérées comme l’âge d’or de la social-démocratie en Autriche. En les regardant de plus près aujourd’hui, il est très intéressant de constater que vos films montraient également les germes du déclin de ce modèle. Ainsi, dans D’un coup, la grève (1978) et Le marteau-pilon est sur la pelouse (1981), les travailleurs ont l’impression que le parti social-démocrate (SPÖ) défend ses propres intérêts plutôt que ceux des personnes qu’il est censé représenter.

RB : L’élite du SPÖ n’a jamais été de gauche comme nous l’étions, et nous avons toujours été critiques à son égard. Dans Arène occupée, c’est la municipalité sociale-démocrate de Vienne qui nous a chassés de l’Arena, l’a vendue à l’entreprise textile Schöps et a détruit ces magnifiques bâtiments. À l’époque, la société civile n’existait pas en Autriche. Elle n’a commencé à émerger qu’avec l’affaire Waldheim. Aujourd’hui, la ville n’oserait pas nous expulser de l’Arena. Depuis les années 1970, la vie a beaucoup changé à Vienne. La cité est devenue beaucoup plus internationale, moins grise — les gens sont plus gentils les uns envers les autres. Parallèlement, l’extrême droite est très présente à Vienne. C’est une situation étrange.

LH : homemad(e) (2001) montrait Vienne à l’aube du changement. Dans ce film, la ville est encore endormie et la rue est une sorte de village, mais aujourd’hui, vingt ans plus tard, le Ier arrondissement a complètement changé.

RB : Cette époque et ce café, le Café Salzgries, me manquent. Deux magazines, Falter et Profil, avaient leurs bureaux dans cette rue, Marc-Aurel-Straße, et les journalistes fréquentaient cet établissement. Les intellectuels et les artistes avaient un endroit pour se rencontrer et discuter, pour s’amuser. Cette époque particulière a été bénéfique pour moi.

LH : Le commerce de votre père se trouvait dans cette rue ?

RB : Non, il possédait des magasins assez luxueux dans le centre-ville. Mais lorsque j’étais enfant et que je vivais dans l’appartement que j’occupe aujourd’hui, toute la rue était occupée par des magasins appartenant à des Juifs. Aujourd’hui, ils ont été remplacés par des restaurants, des pubs, des clubs. Il ne reste plus un seul de ces magasins. Mais vous savez, mes films sont aussi des chroniques de la vie viennoise ou autrichienne. C’est l’une des grandes qualités du cinéma : vous capturez un certain moment dans le temps et, dès que vous l’avez filmé, il devient de l’histoire ancienne parce qu’il n’existe plus.

LH : Le contexte politique dans lequel s’inscrit homemad(e) est celui de la première coalition entre le parti populaire de centre droit (ÖVP) et le parti de la liberté (FPÖ) d’extrême droite. Les clients du Café Salzgries étaient souvent des personnes revenant de manifestations antigouvernementales.

RB : Et vous ne pouvez pas anticiper cette évolution en tant que cinéaste. J’ai commencé par faire un film sur ma rue, puis la coalition a été formée, ce qui a été bénéfique pour le film — dans la mesure où ce changement politique renforce son intérêt —, mais pas pour nous.

LH : Plus de vingt ans plus tard, nous sommes à la veille d’une nouvelle coalition centre droit/extrême droite. L’Autriche a-t-elle changé ?

RB : Après le dernier gouvernement centre droit/extrême droite et l’affaire d’Ibiza, les gens ont été encore assez stupides pour voter à nouveau pour le FPÖ. Bien sûr, le public était manifestement plus pessimiste quant à son avenir et puis il y a le déclin du SPÖ, dont j’espérais qu’il changerait. J’étais contente de leur nouveau leader Andreas Babler, mais je n’ai pas pensé qu’il pouvait ramener les gens de l’extrême droite à de meilleurs sentiments.

LH : Depuis Waldheim, l’Autriche a subi de nombreux changements, mais en ce qui concerne le cadre politique, l’extrême droite demeure une réalité persistante.

RB : En effet, elle a même vu ses rangs grossir.

*

La Bar Mitzva de Zorro [Zorros Bar Mizwa] (2006), suit quatre enfants de 12 ans — issus de milieux différents alors qu’ils se préparent à célébrer leur bar ou bat mitzva. Si certains Juifs mettent l’accent sur la dimension religieuse centrale de la bar/bat mitzva, pour d’autres — tels qu’ils sont décrits dans le film de Beckermann —, l’aspect social et plus particulièrement un faste ostentatoire semble avoir pris le pas. À travers le prisme de ce moment charnière du cycle de vie, Beckermann nous montre la mosaïque complexe de la communauté juive contemporaine à Vienne, tout en suggérant que la continuité juive puisse prendre de nombreuses formes.

C’est à partir de Retour à Vienne [Wien Retour] (1983) que Ruth Beckermann a commencé à réaliser plusieurs documentaires explorant l’histoire et l’identité juives, le passé et le présent juifs. Retour à Vienne se penche sur la période de l’entre-deux-guerres, lorsque 60 000 Juifs ont quitté les régions périphériques de l’ancien empire austro-hongrois pour rejoindre la capitale et que la Première République a sombré dans le fascisme. La réalisatrice se fonde sur le témoignage de Franz West, un Juif arrivé de Magdebourg avec sa famille à Vienne en 1924, à l’âge de 14 ans. Social-démocrate ayant choisi la voie du communisme, West est arrêté en octobre 1934 par le régime austrofasciste et condamné à six mois de prison. À sa libération, il s’engage dans la résistance clandestine du parti communiste. En 1938, via Prague et Paris, il émigre en Grande-Bretagne et retourne à Vienne après la guerre. À la fin du film, West raconte le destin de plusieurs membres de sa famille qui ont été contraints à l’exil ou assassinés pendant la Shoah.

*

LH : Revenons en arrière. Si l’on regarde vos films dans l’ordre chronologique, il est intéressant d’observer comment Retour à Vienne (1983) fait le pont entre vos trois premiers films, ceux à caractère politique, et Pont de papier. Vous avez ce personnage central qui finit par trouver sa voie dans la résistance communiste ; on retrouve donc cette perspective de gauche alternative, mais c’est aussi la première fois dans votre œuvre que vous abordez des thèmes spécifiquement juifs. Avez-vous toujours voulu faire un film sur ces thèmes juifs, ou est-ce un accident ? Et comment avez-vous entendu parler de Franz West ?

RB : Vous avez raison, mais c’est aussi un pont qui m’éloigne de l’époque où je faisais des films pamphlets sans trop penser à la forme et au style. Avant cela, je ne me considérais pas comme une cinéaste. Faire des films relevait de mon activisme politique. Avec Retour à Vienne, les choses ont changé. J’avais décidé d’une certaine forme pour le film, mais je n’avais pas l’intention de faire un documentaire sur les communistes juifs en particulier. Au départ, le projet portait sur les mouvements de gauche dans le IIe arrondissement de Vienne. Les socialistes et les communistes y avaient régné en force et nombre d’entre eux étaient juifs. Au début, je voulais faire un film sur trois militants différents : un communiste non juif, une femme socialiste radicale non juive et Franz West. Mais ce dernier était un personnage tellement impressionnant et un narrateur tellement génial que j’ai décidé, au cours du montage, de faire tout le film sur lui. C’est ainsi que la dimension juive a trouvé sa place dans ma vie et dans mon travail. Le film ne parle pas seulement de Franz West le Juif, mais aussi du militant de gauche et du combattant de la résistance.

LH : En fin de compte, le film retrace simultanément la mort de la Première République et l’extinction de la vie juive d’avant-guerre.

RB : C’est vrai, mais c’est venu de lui. West et la plupart des autres communistes qui avaient fui pour revenir juste après la guerre ne se considéraient pas comme des émigrants, mais plutôt comme des exilés. Ils ne sont pas partis parce qu’ils étaient juifs, mais pour des raisons politiques. Même Kreisky se considérait comme un exilé politique. Franz West n’avait jamais parlé de sa famille juive auparavant. C’est pourquoi j’ai été très émue lorsqu’il a enregistré son histoire sur une cassette à la fin du film. Cela m’a fait quelque chose. J’ai continué à faire des recherches sur ce qui était arrivé aux Juifs et j’ai écrit un livre, Die Mazzesinsel [littéralement L’île de Matzah, non traduit en français] (1984), qui recueille d’autres témoignages et des photographies. Ce fut comme une réaction en chaîne. À sa sortie, L’île de Matzah a connu un vif succès. Le premier tirage a été épuisé en quatre semaines. Les gens découvraient qu’il y avait eu des Juifs dans le IIe arrondissement. Même l’expression « L’île de matzah » était tombée en désuétude. L’éditeur du livre m’avait d’ailleurs fait part de ses doutes : « Nous ne pouvons pas utiliser ce titre parce que plus personne ne connaît le mot ‘matzah’ ». Je lui avais rétorqué : « Essayons tout de même ». Aujourd’hui, tout le monde connaît le mot.

LH : Comme vous le dites, Franz West enregistre la dernière partie de son témoignage sur un magnétophone et vous la fait écouter. Vous rappelez-vous pourquoi il a choisi de procéder ainsi et pourquoi il ne l’a pas fait devant la caméra sous forme d’interview ?

RB : Il l’a fait alors qu’il était seul. Il a commencé à y penser et je suppose qu’il avait peur d’être submergé par l’émotion devant la caméra.

LH : Il affirme : « Il est important de parler du passé de temps en temps dans l’espoir que cela puisse changer le présent ».

RB : C’était un communiste, un optimiste. Il y croyait et, à l’époque, j’y croyais aussi. Je n’y crois plus. Aujourd’hui, je ne crois pas qu’un film ou même un mouvement politique puisse changer les gens.

LH : Quel est donc pour vous l’intérêt de la culture du souvenir en général et de la réalisation d’un film comme Retour à Vienne qui recueille le témoignage d’un homme ayant vécu cette expérience ?

RB : Pour moi, le but d’un film est soit de contredire quelque chose, soit de montrer quelque chose que personne n’a montré jusque-là. À l’époque, toutes les images des années 1920 et 1930 que j’ai utilisées dans le film étaient inconnues. Nous les avons exhumées. Et les gens comme Franz West n’étaient pas connus à Vienne, en Autriche. C’était complètement occulté ou oublié — toutes ces histoires sur la gauche d’avant-guerre. Moi-même, née à Vienne près du IIe arrondissement, je ne connaissais pas du tout ces histoires. C’était mon objectif à l’époque : fouiller l’histoire de Vienne.

LH : Cette exploration de l’histoire juive viennoise aboutit à Pont de papier, dans lequel vous êtes vous-même — avec vos propres pensées, sentiments et émotions — au centre du film. Dans ce documentaire, vous formulez cette remarque : « En tant que Juive viennoise de la deuxième génération, vous êtes par définition une sorte d’objet de fascination ou d’étude ». Ce constat vous a-t-il rendue hésitante à l’idée de réaliser ce film ?

RB : Psychologiquement, c’est le film le plus compliqué que j’aie jamais fait. Je ne voulais pas être l’objet, mais prendre l’histoire à bras-le-corps et donner mon propre point de vue sur celle-ci. Il m’a fallu trois ans pour réaliser ce film, non pas parce que je ne trouvais pas d’argent, mais parce que le tournage était très angoissant et qu’il m’était difficile de trouver la bonne formule dans la mesure où je ne voulais pas travailler avec des images d’archives. Je ne voulais pas non plus faire un film sur la Shoah, mais sur les souvenirs avec lesquels je vis et sur les faits historiques qui font partie de mon identité aujourd’hui en tant que Juive viennoise. Il ne s’agit pas seulement de la mémoire de la Shoah, mais aussi d’Israël, des histoires de shtetl en Europe de l’Est et de la Vienne d’aujourd’hui. Mon identité se compose de plusieurs éléments et j’ai essayé d’intégrer tout cela dans le film, ce qui n’a pas été facile.

LH : Vous avez dit qu’il vous avait fallu trois ans pour réaliser Pont de papier.

RB : À l’époque, parler des Juifs était tabou. C’était aussi le cas au sein de la Nouvelle Gauche. Les gens se disaient communistes, c’était leur identité. Même le poète Robert Schindel n’a jamais parlé de son appartenance à la communauté juive — il ne l’a fait que plus tard, dans les années 1980. Avant Waldheim, personne ne parlait du sort des Juifs en public. J’ai commencé à tourner Pont de papier en 1984, soit avant l’affaire Waldheim. Nous l’avons terminé en 1986 et il est sorti en 1987, après l’affaire. C’est pour cette raison qu’il a fait le tour des États-Unis, car les gens s’intéressaient soudain à l’Autriche. C’était très étrange. Après l’affaire Waldheim, il était beaucoup plus facile de parler des Juifs.

LH : Ce film est profondément mélancolique, je pense, notamment parce qu’il traite de toutes ces questions auxquelles on ne trouve jamais de réponse.

RB : De manière générale, je ne pense pas que les films soient censés donner des réponses. Vous ouvrez une discussion ou présentez des réflexions. Cela ne m’intéresse pas de fournir des réponses. Peut-être que mes premiers films le faisaient, mais aujourd’hui, je préfère réaliser des films qui surprennent les gens ou me surprennent moi-même.

LH : Le contenu dicte la forme. Or, c’est un film sur la mémoire qui comporte un aspect itinérant : on part à la recherche de quelque chose, mais cette chose n’est pas forcément concrète, la forme n’est pas linéaire. C’est très intéressant de ce point de vue.

RB : Je m’intéresse beaucoup aux gens que je ne connais pas. Pourquoi devrais-je faire des films sur des gens que j’aime ? Je pense que les documentaristes devraient faire beaucoup plus de films sur leurs ennemis.

Dans mon travail, l’aspect le plus important est la relation entre le contenu et le contenant, autrement dit la recherche d’une forme adaptée à un fond donné. Le plus difficile est de trouver la bonne forme, et il est très important pour moi de souligner la différence entre le travail à la télévision et au cinéma. Les gens de la télévision prennent tout ce qu’ils trouvent — images d’archives, interviews, plans de bâtiments, travellings, voix off — et le mélangent. La réalisation d’un film est plus concentrée. Lorsque j’ai réalisé À l’Est de la guerre [Jenseits des Krieges] (1996), je me suis contentée de tourner dans l’espace d’exposition. Je n’ai même pas montré d’images représentant des photographies accrochées aux murs. Les personnes que j’ai interviewées nous ont demandé de venir chez elles parce qu’elles voulaient nous montrer leurs albums de guerre et j’ai dit : « Non, mon concept repose sur le tournage dans un seul et même espace ». Pourquoi ? Parce que le contenu, encore une fois, concernait la mémoire et que je voulais juxtaposer les différents souvenirs. Si j’étais passé d’une interview à des photographies de crimes de guerre nazis, j’aurais juxtaposé la mémoire aux faits et à l’histoire, car les photographies sont beaucoup plus factuelles que les souvenirs des gens. Je ne voulais pas procéder de la sorte. Je voulais qu’il y ait des nuances entre les différents souvenirs et non pas entre les photographies et la mémoire.

Mais la forme peut aussi façonner le contenu. Pour vous donner un exemple, dans Vers Jérusalem (1990), un film sur la route de Tel-Aviv à Jérusalem, je m’en tiens à la route et à ce qui se passe à ses abords. Le concept n’était pas « Je veux faire un film sur Israël ». J’aurais pu m’adresser aux intellectuels, artistes et historiens les plus intéressants de ce pays, mais je m’en suis abstenue. J’aime les formes ouvertes où je ne détermine pas à l’avance qui sera dans le film. Dans Vers Jérusalem, c’est la route qui décide. Dans Pont de papier, nous sommes allés en Roumanie et nous avons rencontré des gens que je n’avais jamais vus auparavant. Il s’est passé des choses que je ne pouvais pas prévoir.

De nombreux collègues, après l’affaire Waldheim, avaient commencé à faire des films sur les Juifs et je leur ai demandé : « Pourquoi faites-vous des films sur les Juifs ? Contentez-vous de confronter les nazis dans vos propres familles ». Personne ne l’a fait.

LH : Et dans À l’Est de la guerre, la forme consiste à filmer dans l’exposition et le contenu est dicté par les visiteurs.

RB : Et ce qui est étonnant, c’est qu’il n’y avait pas que des Autrichiens. Un type d’Europe de l’Est est venu. Un Juif qui avait servi dans l’armée britannique est également venu. Le monde entier dans une goutte d’eau. Une femme s’est présentée, qui avait été communiste et s’était enfuie en Union soviétique. C’était tellement surprenant pour moi en tant que cinéaste et c’est ce qui m’intéresse : trouver des formes qui permettent de produire des choses auxquelles je n’aurais pas pensé ou que je n’aurais pas cherchées.

LH : En lisant votre journal de tournage d’À l’Est de la guerre, je suis tombé sur cette phrase : « Je ne peux plus les écouter. Je ne veux pas les laisser parler ». Il est clair que vous n’aimiez pas vous retrouver dans cette situation dans laquelle vous deviez interviewer tous ces vieux nazis. Pourquoi faire des films qui sont si pénibles pour vous ?

RB : Pourquoi devrais-je faire des films sur des gens que j’aime ? Je pense que les documentaristes devraient faire beaucoup plus de films sur leurs ennemis, pour ainsi dire sur l’autre. L’une des raisons pour lesquelles j’ai réalisé ce film est que personne d’autre ne voulait le faire. J’ai parlé à de nombreux collègues qui, après l’affaire Waldheim, avaient commencé à faire des films sur les Juifs et je leur ai demandé : « Faites des films sur vos propres familles. Pourquoi faites-vous des films sur les Juifs ? Contentez-vous de confronter les nazis dans vos propres familles ». Personne ne l’a fait. C’est pourquoi j’ai décidé de faire À l’Est de la guerre, car je pense qu’il est dommage que tous les souvenirs des personnes enthousiastes à l’égard d’Hitler et des nazis soient plus ou moins perdus. Comment cela s’est-il passé ? Pourquoi sont-ils devenus nazis ? Trop peu de gens ont posé ces questions à leurs parents.

LH : J’ai trouvé les réponses des personnes que vous avez interrogées fascinantes parce que ces hommes étaient là, dans cette exposition, confrontés à ces photographies, et ils vous ont quand même dit : « Eh bien, oui, j’étais dans la Wehrmacht, mais je n’ai pas vu les choses représentées sur ces photos ; en fait, toutes ces choses ont été commises par des gens qui venaient de l’arrière et appartenaient à la SS ou au SD ». Ces atrocités auraient donc été commises à l’est de la guerre, autrement dit ailleurs.

RB : Chacun construit sa propre mémoire et déroule sa propre vision de l’Histoire. Je ne pense pas que j’aurais pu faire ce film avant 1995. Il fallait attendre que les personnes interrogées soient âgées, à la retraite, à l’approche de la mort, prêtes à parler. Je pense que dix ans auparavant, elles ne l’auraient pas fait. C’est aussi pour cela qu’il est très important, dans la réalisation de documentaires, de trouver le bon moment pour aborder un sujet donné. À l’Est de la guerre est devenu un film extrêmement discuté. Après les projections, les gens restaient assis ensemble pendant des heures et parlaient de leurs parents. C’était un film très personnel pour les non-Juifs enfants de nazis et en ce sens il était important.

LH : Dans homemad(e), l’une des personnes que vous interviewez vous dit : « Personne ne peut comprendre ce que c’était s’il ne l’a pas vécu » et dans Pont de papier, l’une des questions soulevées est : « Qui sommes-nous ? » et une autre : « Qu’aurais-je fait si j’avais été là ? ». D’un côté, le passé est incompréhensible ; de l’autre, on a envie de le comprendre.

RB : On ne peut certes comprendre que jusqu’à un certain point, mais quand on entend ce que les autres ont fait, on se pose aussi des questions à soi-même. C’est pourquoi, dans Pont de papier, j’ai filmé ce débat entre le jeune Israélien et le rescapé de la Shoah. Lui, l’Israélien, ne comprenait pas pourquoi l’autre, le rescapé, n’avait pas résisté ou pris un couteau et tué le nazi le plus proche. L’histoire de ma grand-mère, Rosa, est très importante pour le film et pour moi. Elle a pu survivre à la guerre à Vienne parce que des gens l’ont aidée et parce qu’elle devait être une personne extraordinaire. Elle a réussi à faire sortir ses cinq enfants, et elle est restée parce qu’elle pensait que son mari reviendrait, bien qu’il ait été assassiné à Buchenwald. Une femme seule, une femme très simple qui venait de Galicie, d’un shtetl. Elle devait être extrêmement forte. Pourquoi a-t-elle décidé qu’elle n’irait pas à Theresienstadt ? Pourquoi a-t-elle décidé d’enlever l’étoile jaune, de se cacher et d’entrer dans la clandestinité ? Pourquoi a-t-elle décidé de « rester ici, alors que tous mes amis et les gens que je connais sont allés à Theresienstadt » ? Elle est morte quand j’avais cinq ans, je n’ai donc pas pu lui poser ces questions. Si vous me demandez avec quelle personne décédée j’aimerais le plus parler, ce serait ma grand-mère. Et je me demande comment j’aurais réagi. Que déciderais-je de faire si quelque chose de semblable m’arrivait ? Rester ou partir ?