« Je n’ai jamais cessé de réfléchir à l’idée d’une relation étroite entre la perspective historique propre au christianisme et l’attitude ambivalente de ce dernier à l’égard du judaïsme »

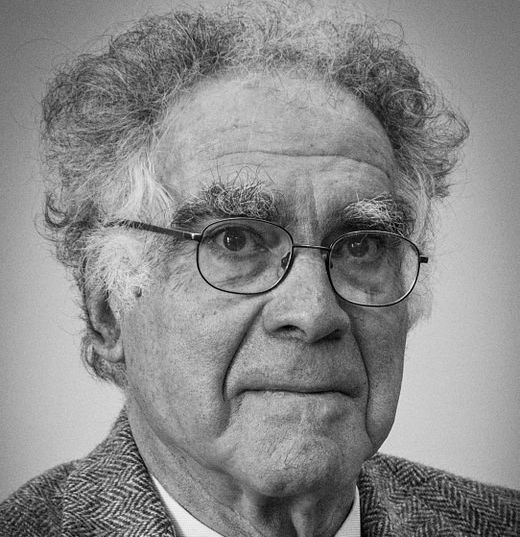

Les travaux historiques de Carlo Ginzburg ont permis d’éclairer de manière novatrice la condition juive, en la donnant à penser dans sa dimension minoritaire, marginale, aux côtés des sorcières et lépreux persécutés par l’Inquisition. Dans cet entretien, le célèbre historien revient sur les déterminations subjectives qui l’ont poussé à aborder l’histoire de la persécution depuis le point de vue des victimes, et sur la manière dont cet angle d’approche vient interroger la pratique et la position de l’historien.

Avishag Zafrani: Dans votre préface à la nouvelle édition des Batailles nocturnes[1]vous revenez sur un épisode biographique que vous avez d’abord refoulé et dont l’importance vous est apparue tardivement. La scène se passe pendant la guerre, vous étiez obligé de vous cacher, et votre grand-mère vous a dit de prendre un nom non-juif. Vous écrivez : « à ce moment-là je suis devenu juif », soit au moment de devoir le cacher. Cet épisode de votre vie a-t-il joué un rôle dans les motifs de vos recherches ?

Carlo Ginzburg : Lorsque j’ai dit qu’à mon avis, à ce moment-là de ma vie – j’avais alors cinq ans –, je suis devenu juif, il s’agissait évidemment d’une considération rétrospective. Mais je pense certainement que ce sentiment, celui d’être juif, a agi en profondeur. Je suis même convaincu que le fait qu’il y ait eu ce refoulement surprenant a fait partie d’une stratégie inconsciente. Je crois en outre que ce refoulement a renforcé la liaison entre mon expérience personnelle et mon orientation de chercheur. De sorte que, oui, les sujets liés à l’histoire juive sont devenus très importants dans mon travail.

Dans le dernier livre que j’ai publié, qui s’appelle La Lettre tue – le titre fait référence au mot de Paul de Tarse selon lequel « la lettre tue, c’est l’esprit qui vivifie » – j’ai voulu ajouter une glose : « la lettre tue ceux qui l’ignorent »[2]. J’ai détourné le mot de Paul dans une direction tout à fait opposée pour montrer que l’esprit ne vivifie pas seulement mais peut, lui aussi, « tuer », dans son versant fondamentaliste. Autrement dit, le dépassement spirituel du christianisme (la loi du cœur) du matérialisme judaïque (la loi gravée) de type paulinien, s’approprie l’ancien testament, le dépossédant de sa propre vérité.

En fait, je n’ai jamais cessé de réfléchir à l’idée suivante, qui est à mon avis la seule idée vraiment originale que j’ai jamais eue : celle d’une relation étroite entre la perspective historique propre au christianisme et l’attitude ambivalente de ce dernier à l’égard du judaïsme. J’ai beaucoup réfléchi et écrit plusieurs fois à propos de cette relation : par exemple, dans un essai sur la lecture de la Bible par Augustin que j’ai inclus dans La lettre tue. En général, on souligne la lecture allégorique qu’Augustin fait de la Bible ; or, j’ai été surpris en remarquant qu’il produit aussi souvent une lecture littérale. Quand il s’interroge sur la polygamie des patriarches, il dit qu’il faut essayer de comprendre cette coutume en tant que telle, et donc pas de manière allégorique, comme appartenant à un « monde différent » – nous dirions aujourd’hui une société différente. À travers cette remarque, il faut à mon avis entendre le professeur de rhétorique qu’était Augustin et sa familiarité avec l’idée que l’orateur doit adapter son discours à son public. Je pense que ce type d’argumentation a produit des effets sur la longue durée. Elle promeut l’idée selon laquelle il y a des critères de valeurs qui diffèrent dans l’histoire et selon les sociétés. C’est une idée qu’Aristote, par exemple, n’aurait jamais émise ou pensée. Et je crois que c’est justement la lecture de la Bible, et la distance générée par l’attitude ambivalente du christianisme envers le judaïsme qui a pu engendrer la possibilité de penser une différenciation historique – puisqu’il fallait distinguer le christianisme du judaïsme, et qu’il fallait donc contextualiser ce dernier. Seulement la différence est ici pensée dans le sens d’un dépassement. Dans cet article, que j’ai publié il y a longtemps, je disais qu’il y a là une attitude qui chemine jusqu’à Hegel et sa lecture sécularisée d’Augustin. Il s’agissait d’une hypothèse. Mais dans un autre article que j’ai aussi publié dans La Lettre tue – « Svelare la rivelazione », « Dévoiler la révélation » –, j’ai cité des textes de Hegel qui montrent qu’il était bien conscient que l’idée même de dialectique de l’histoire avait son origine dans l’attitude ambivalente du christianisme à l’égard du judaïsme[3]. C’est quelque chose qui m’a beaucoup troublé. Cette ambivalence implique que notre idée de perspective historique, issu du christianisme, est liée à une attitude qui, à travers l’anti-judaïsme chrétien, a contribué aux persécutions des Juifs pendant des siècles.

Il s’agit effectivement d’une idée majeure et centrale de votre recherche. Nous y reviendrons, notamment sur la dimension épistémologique de cette perspective historique. Mais j’aimerais d’abord revenir sur la condition juive, et son rapport à la persécution, comme origine d’un choix d’objet dans vos recherches. Diriez-vous que le fait d’avoir cherché à prendre le point de vue des victimes – comme dans Le Sabbat des sorcières (Gallimard, 1992) – a été structurant pour votre travail d’historien ?

L’idée d’essayer de reconstituer les points de vue des victimes avait des racines multiples. D’un côté, je m’appuyais sur Antonio Gramsci, c’est-à-dire sur l’idée d’une culture des classes subalternes. D’un autre côté, j’ai été marqué par la lecture de La Sorcière de Michelet, qui présentait la figure de la sorcière comme une incarnation de la révolte. Quand je me suis lancé dans ce travail, ce que j’avais d’abord sous-évalué, c’est la difficulté qu’il y a à saisir le sens des attitudes des victimes, parce que cela implique une lecture à rebrousse-poil (pour emprunter une expression de Walter Benjamin) des archives de la persécution. Et je pense effectivement que c’est le fait de m’être engagé sur cette voie, alors que je n’avais que 20 ans, qui m’a poussé, au-delà de la recherche historique, vers l’analyse des méthodes de l’histoire. Cette réflexion sur la méthode est liée, je crois, à la tentative de lire entre les lignes les procès contre les sorcières. La difficulté tenait à ce que les hommes et les femmes accusés de sorcellerie ne pouvaient être approchés qu’à travers des documents où ils répondent aux attentes de leurs Inquisiteurs. Parfois, et heureusement, on aperçoit, comme dans le dossier extraordinairement riche des Benandanti [4], un décalage très profond. Mais souvent, l’acte d’accusation semble écraser la subjectivité et l’attitude des accusés. Il fallait donc réfléchir à une méthode qui permette de les restituer, à partir de la lecture de documents visant à les effacer. J’ai compris d’une façon rétrospective que cette façon de lire à rebrousse-poil les procès d’Inquisition offre également la possibilité de lire des documents qui se rattachent à la domination coloniale européenne. Il est en effet possible de saisir les attitudes et les comportements des colonisés à travers les documents produits par les colonisateurs. Dans les deux cas il y un écart culturel profond, filtré par une asymétrie de pouvoir. Sans aucun doute, l’Inquisition a joué un rôle dans la colonisation européenne : mais l’analogie que je propose ne vise pas qu’à rappeler ce point. Elle touche surtout à montrer la possibilité de lire d’une façon oblique (comparable à celle que j’ai utilisé avec les procès de sorcières) la masse énorme de documents produits par les colonisateurs à travers les siècles.

Votre inquiétude portait aussi sur le fait que bien que vous cherchiez à prendre le point de vue des victimes, il demeurait une « contiguïté intellectuelle » entre le chercheur et les inquisiteurs. Comment cette contiguïté intellectuelle apparaît-elle ?

Oui, j’ai écrit un article lorsque j’ai compris cette difficulté. Évidemment, cette contiguïté avait quelque chose de troublant. L’article s’appelle justement « L’Inquisiteur comme anthropologue »[5]. L’exemple le plus frappant, n’est pas lié à un procès, mais à un sermon prononcé par Nicolas de Cues, grand philosophe et évêque de Brixen[6]. Il existe une version latine de ce sermon, qui se rattache à un procès de sorcières qui a été perdu. Nicolas de Cues parle de deux femmes qui avaient rendu hommage à une divinité qu’elles appelaient « Richella » – un mot qui suggère une association avec la richesse. Ce qui interpelle ici, c’est la façon dont Nicolas de Cues, évêque et philosophe, a essayé d’analyser les attitudes des deux femmes. Il y a en même temps de la compassion, de la distance et une passion philologique, le tout lié aussi aux soucis pastoraux qui étaient les siens. Mais il y a aussi d’autres cas qui nous permettent de relever cette contiguïté. Par exemple, il y a un problème que j’ai analysé dans mon livre sur les Benandanti qui a laissé des traces dans plusieurs documents. On trouve des procès milanais du XIV° siècle où des femmes avouent qu’elles ont organisé un culte en hommage à Diane. Or, pour les Inquisiteurs, Diane, c’était le diable. Mais pourquoi Diane était-elle le diable ? Quel était le rapport entre Diane et le diable ? Ces questions ne sont pas si éloignées des questions que nous nous posons en tant que chercheurs.

Je vais vous raconter un petit épisode que j’ai mentionné dans un de mes livres. J’étais à Moscou il y a plusieurs années pour donner une conférence et j’ai été appelé par quelqu’un qui disait « Je vous appelle de la part du groupe Mémorial. On voudrait arranger un colloque public avec vous ». J’étais au courant de l’activité du groupe Mémorial en Tchétchénie, pour la défense des droit humains ; j’étais flatté, mais surpris. J’ai dit « Mais pourquoi ? Pourquoi avec moi et sur quoi ? ». Et alors ils ont dit : « Nous avons lu en anglais votre article, ‘L’Inquisiteur comme anthropologue‘ ». Leur idée était la suivante : on aurait pu utiliser ma méthode de lecture des procès de sorcières pour travailler sur les procès de l’ère stalinienne dans une perspective non conventionnelle, au-delà des préjugés des juges, pour saisir les représentations, positionnements et points de vue des accusés, hommes et femmes. Ce qui était un projet assez délicat, si l’on pense au rôle joué par la torture dans ces procès (et dans les procès d’Inquisition aussi). Je ne sais pas si finalement quelqu’un a pu travailler dans cette direction, mais la discussion avec le groupe Mémorial m’a beaucoup touché. Évidemment, je n’attendais pas une réaction semblable à mon essai : mais c’est le genre de réception d’un texte qui est toujours susceptible de se produire.

Il y a peut-être un renversement du positionnement de la recherche à partir du moment où l’on se rend compte de cette contiguïté intellectuelle entre chercheurs et inquisiteurs. Et en même temps, il doit y avoir une différence : les inquisiteurs projetaient des « fictions » sur les victimes.

J’hésite à utiliser le terme de « fictions ». Des préjugés oui, sans doute ; mais cela arrive dans la recherche aussi – même si les effets en sont normalement moins tragiques. Dans un autre article, « Micro-histoire et histoire du monde », j’ai souligné l’importance de l’expérimentation mentale dans la recherche : on tâtonne, on formule des hypothèses, lesquelles sont parfois acceptées, parfois rejetées[7]. Je ne suis pas sûr que l’on puisse attribuer une attitude de ce genre aux inquisiteurs. Si c’est cas, ces incertitudes, ces tâtonnements n’ont pas laissé de traces dans les procès…

Les inquisiteurs avaient déjà la réponse, ce que le chercheur n’a pas, ou ne devrait pas avoir.

Oui, c’est vrai. Par exemple, les Benandanti ne répondaient pas aux attentes des inquisiteurs, ce qui leur a créé un sérieux problème. De sorte qu’ils ont dû essayer de convaincre les Benandanti, qu’ils étaient bien des sorciers alors que ceux-ci étaient en réalité des contre-sorciers : d’où l’importance de cette anomalie.

Lorsque vous vous rendez compte, tardivement et par le biais d’un ami, que vos recherches sur les victimes de l’Inquisition sont liées à cette condition juive, vous êtes d’abord étonné. Qu’est-ce que cela signifie pour le chercheur, de comprendre les motifs inconscients de sa recherche ?

Ce dialogue avec un ami historien d’art italien, Paolo Fossati, s’est passé à Turin. Et effectivement, j’ai été surpris. La connexion était tout à fait évidente et je n’en avais pourtant pas eu la moindre conscience. Il y avait, comme je l’ai dit, ce refoulement. Est-ce que quelque chose a changé à partir de ce moment ? Je ne sais pas. Dans le travail que j’ai abordé ensuite sur les origines du stéréotype du sabbat – un sujet sur lequel j’avais déjà commencé à réfléchir – j’ai analysé le rôle joué par la persécution des Juifs. Je pense que la connexion entre Juifs et sorcières dans la longue durée se serait imposée de toute façon, mais je n’en suis pas sûr. C’est difficile à prouver.

Ce n’est pas certain, en effet, parce qu’il est aussi possible d’étudier la chasse aux sorcières dans une perspective plus féministe, et dans ce cadre il arrive que la figure juive y soit très peu sollicitée. Or, vous avez effectivement traité de de la persécution de différents types de minorités, en mobilisant par conséquent la « question juive ». Par ailleurs vous avez employé le mot de stratégie au tout début de notre entretien, ce qui me fait beaucoup penser à Claude Lévi Strauss, qui a étudié toutes les tribus du monde, sauf la sienne, sauf les Juifs. Il dit en quelque sorte la difficulté qu’il y a à s’étudier soi-même, à se prendre pour objet d’étude. Peut-être faut-il prendre des détours, en passer par des éléments d’extériorité à nous-mêmes ?

Au contraire, je dirais que depuis des décennies, j’ai essayé de m’étudier moi-même, en utilisant un genre littéraire, la postface, que j’aime beaucoup. J’ai eu la possibilité de republier des livres que j’avais écrits il y a 50 ans, et j’ai pu me regarder moi-même à distance. Comme je dis toujours (je l’ai écrit aussi), dans ce cas, le narcissisme n’est pas le but, c’est un moyen : un instrument pour se regarder à distance. Je n’avais jamais pensé à ça, mais peut-être, cette passion pour la réflexion rétrospective est-elle liée à l’absence paradoxale, pendant des décennies, d’une conscience concernant les rapports entre mon expérience en tant que juif et la tentative de saisir les attitudes des victimes. L’idée qu’une réflexion rétrospective s’imposait était peut-être liée à ce long silence. J’ai parlé de stratégie, et j’ai ajouté « inconsciente », une « stratégie de l’inconscient » … Évidemment, il s’agit de quelque chose qu’on ne peut pas prouver. Si vous voulez, il y a là un argumentum ex silentio, dans le sens que la connexion était si évidente que si je n’ai pas eu la conscience de cette connexion, on doit supposer qu’il y avait quelque chose qui agissait en profondeur : un refoulement donc.

Est-ce qu’il y avait un but ? Vraiment, je n’ai pas de réponse. Il faut souligner que, lorsque j’ai commencé à travailler sur les sorcières, le sujet était tout à fait ignoré par les historiens, à l’exception des recherches sur la persécution des sorcières. Je pense à un essai célèbre de Lucien Febvre, qui analysait les attitudes des juges et de l’opinion publique à l’égard de la sorcellerie. Pour les anthropologues, c’était tout à fait différent : les croyances, les attitudes des indigènes concernant la sorcellerie étaient pour eux un problème central. Vous avez mentionné Lévi-Strauss. Je me rappelle avoir abordé son œuvre en commençant par un essai qui est inclus dans Anthropologie structurale : « Le sorcier et sa magie »[8]. Je me rappelle le choc intellectuel que j’ai éprouvé en le lisant : c’était une perspective tout à fait différente par rapport à celle qui m’était familière. Cette rencontre n’avait rien d’exceptionnelle : le dialogue entre historiens et anthropologues était à l’époque, c’est-à-dire dans les années 60-70, très vif. Et pourtant je veux souligner (je l’ai fait plusieurs fois) que pour moi Lévi-Strauss a joué le rôle de l’avocat du diable : soit, pour être précis, la figure, créée par l’Église catholique au début du XVIIᵉ siècle, qui, dans les procès de canonisation, pose des questions troublantes, difficiles à répondre. Et j’ai dit qu’à mon sens, les historiens et les chercheurs en général devraient introjecter la figure de l’avocat du diable pour engager un dialogue continu avec lui.

Est-ce un hasard si un auteur juif se retrouve dans la situation de l’avocat du diable ?

Pas forcément. J’ai rédigé un essai, publié en Israël, au sujet d’une série d’écrits, qui circulaient en Angleterre au XVIIᵉ siècle, où le Juif jouait le rôle d’avocat du diable[9]. Lorsque quelqu’un voulait formuler des doutes sur des sujets tout à fait centraux dans la religion chrétienne, par exemple sur la véracité des miracles de Jésus, on écrivait des dialogues où ce doute était formulé par un Juif. Il s’agissait d’une stratégie littéraire sournoise, qui en principe permettait de répondre aux critiques qui s’offusquaient : « Mais qu’est-ce que vous avez écrit ? », en répondant : « Mais non, ce sont les Juifs qui disent ça ». On constate en outre dans ces écrits les ressources du dialogue en tant que genre littéraire (mon essai a justement été publié en tant que Buber Lecture : un hommage à Martin Buber, philosophe du dialogue).

Le Sabbat des sorcières est un livre fondamental dans la mesure où vous étudiez les similarités entre la condition des Juifs, des sorcières, et des lépreux, qui sont à la marge de la société, et qui sont donc placés entre deux mondes, celui des vivants et des morts. De sorte que l’on projette sur eux un pouvoir occulte (celui de « faire commerce » avec les morts). Je ne peux m’empêcher de faire l’analogie avec l’idée de Marc Bloch selon laquelle l’histoire permet de maintenir un lien entre les morts et les vivants. La condition juive, telle qu’elle est décrite, dans le rapport vivant-mort, dans le Sabbat des sorcières, apparaîtrait alors comme une condition du métier d’historien – même si vous vous distinguez des thèses de Yerushalmi sur la distinction entre mémoire et histoire dans le judaïsme, et sur le fait que les Juifs, tenus par leur impératif de mémoire, leur « souviens-toi ! » (Zakhor) sur la longue durée, se seraient signalés, jusqu’au XIXème siècle, par leur indifférence à l’historiographie.

La relation entre vivants et morts qui est au centre de la connaissance historique, en tant que rapport avec le passé, n’a rien de spécifiquement juif : en fait, selon Yerushalmi, l’émergence tardive de l’historiographie dans le monde juif aurait été liée à l’importance du rituel et à ce qu’il prenait en charge[10]. À la fin de mon livre, j’ai développé une remarque de Walter Benjamin, en soulignant que les narrations que j’avais analysées impliquaient un noyau qui est la matrice de toutes les narrations possibles : un voyage, aller et retour, vers le monde des morts. Je montre que des groupes qui n’avaient aucun rapport avec le judaïsme ont été accusés d’avoir un rapport privilégié avec les morts. Dans une communauté paysanne, par exemple, l’accès au monde des morts impliquait un pouvoir magique tout à fait ambivalent : qui scit sanare scit destruere, « qui est capable de guérir est capable de détruire », comme on peut lire dans un procès de sorcières qui s’est déroulé à Modène au XVIe siècle.

Est-ce qu’à ce moment-là de vos recherches, puisque vous êtes obligé de faire un travail d’anthropologue sur les croyances – par exemple chamaniques eurasiennes –, vous faites également un travail sur les croyances juives elles-mêmes, sur les écrits talmudiques relatifs à ces sujets ?

Les limites de mes connaissances m’ont empêché d’aborder ce problème. On pourrait tout à fait essayer cependant de relire la tradition talmudique pour voir s’il y a des éléments qui se rattachent à cette idée du rapport avec le monde des morts. Mais le problème, c’est d’y aller littéralement (dans le monde des morts) puis de revenir dans notre monde. C’est précisément ce voyage qui est « chamanique », ce « va et vient » qui est, disons, le privilège attribué dans certaines communautés à quelques-uns ou à quelques-unes.

Je crois que vous le mentionnez quelque part, parce qu’il existe dans la tradition juive, non pas précisément un voyage entre les morts et les vivants, mais une volonté de rendre le passé présent et de l’actualiser. On retrouve cette idée chez Yerushalmi, par exemple. Mais à nouveau, vous vous distancez de cette position.

Oui, dans mon article « Nos mots et les leurs. Une réflexion sur le métier de l’historien, aujourd’hui » j’ai essayé de développer la dichotomie entre les catégories « étique » et « émique, » proposée par un linguiste, anthropologue et missionnaire protestant : Kenneth Pike[11]. Les catégories étiques désignaient, selon sa terminologie, les observateurs ; les catégories émiques, les acteurs. Or, j’ai montré que Marc Bloch, à la fin des années 30 et ensuite dans Le métier d’historien, avait réfléchi sur ce problème avec d’autres mots, mais d’une façon beaucoup plus profonde. Il existe notamment un article magnifique de Bloch sur la possibilité d’utiliser le mot « classe », dans le sens de classe sociale, pour le Moyen Âge, même si ce mot, dans ce sens, ne faisait pas partie du vocabulaire des populations dans le Moyen Âge. J’ai essayé de retravailler cette dichotomie en utilisant aussi un petit essai très dense d’Arnaldo Momigliano. À mon avis, l’historien, au début de sa recherche, pose des questions qui sont des questions étiques, c’est-à-dire des questions tout à fait anachroniques. C’est seulement à travers le dialogue avec les catégories émiques, le point de vue des acteurs, analysées dans les documents, que ces catégories anachroniques peuvent être reformulées, retravaillées pour arriver à saisir quelque chose qui se rapproche des catégories du passé. Dans le cas de l’anthropologie, c’est la même chose : l’anthropologue part toujours de catégories qui sont ethnocentriques, mais à travers le dialogue avec les acteurs, il corrige cette première perspective. Dans les deux cas, on retrouve ce dialogue, ce va et vient entre nos mots et les leurs.

Ce doit être une question que l’on vous a souvent posée, disons depuis le 11 septembre, dans le cadre de l’essor du conspirationnisme : Est-ce que votre étude dans Le Sabbat des sorcières, qui vous a permis de travailler sur les structures de pensée liées au complot, vous permet de repérer des structures similaires aujourd’hui ? En outre, dans vos écrits, se pose la question de savoir ce qui distingue le simple scepticisme du complotisme…

Oui : il s’agit d’une question très importante. Dans l’introduction au Sabbat des sorcières j’ai pris mes distances par rapport au complotisme, tout en soulignant que les complots, organisés par les services secrets, existent bel et bien. Leur importance est évidente : il suffit de penser à la trajectoire de Poutine ou de Bush père. Le problème, c’est de tracer une distinction entre les vrais complots et les faux complots, et les faux complots qui renvoient à des vrais complots. J’ai écrit ce livre avant le 11 septembre, mais je pouvais me référer, pour ce qui concerne cette idée du complot, à l’expérience que j’avais vécue en Italie pendant les soi-disant « années de plomb ». À l’époque, des anarchistes avaient été accusés d’être responsables de certains attentats, sauf que l’on a découvert longtemps après que, derrière ces attentats, il y avait des groupes néo-nazis protégés par les services secrets, y compris par des éléments du service secret italien. Les faux complots cachent très souvent des vrais complots. Tout cela pose un problème qui ensuite a été appelé le problème des « fake news ». Mais à partir des années 80, dans un climat intellectuel de plus en plus dominé par le néo-scepticisme postmoderne, le souci de la preuve est devenu pour moi de plus en plus important. Les conférences que j’ai faites à Jérusalem, publiées en français par Gallimard sous le titre « À distance », étaient intitulées en anglais « History, rhetoric and proof ». Associer ainsi la question de la preuve, qui semblait un reliquat positiviste, à l’analyse de la rhétorique a pu surprendre, voire « choquer » certains. Mais je tenais à souligner qu’en réalité il existe deux traditions concernant la rhétorique. D’un côté, une tradition qui se rattache à Aristote et continue avec Quintilien et Lorenzo Valla, où la notion de preuve, et des preuves au pluriel, est tout à fait centrale. De l’autre côté, il existe une approche de la rhétorique lancée par Nietzsche, explicitement anti-aristotélicienne, où l’idée de preuve disparaît. C’est la rhétorique contre la preuve. À mon avis, pour comprendre certains des maux de l’époque, il est vraiment fondamental de s’intéresser à cette nouvelle approche de la rhétorique, qui rompt avec le souci de la preuve. J’ai insisté en particulier sur ce point, parce que le refus de la notion de preuve a des implications cognitives, morales et politiques qui touchent des évènements au centre de l’histoire contemporaine. Dans mon essai « Un seul témoin », j’ai souligné que Hayden White, le théoricien le plus connu de l’attitude néo-sceptique envers l’histoire, tout en jugeant la thèse négationniste de Robert Faurisson « moralement offensante et intellectuellement déconcertante » prenait néanmoins ses distances par rapport à la réfutation du négationnisme proposée par Pierre Vidal-Naquet dans son essai « Un Eichmann de papier »[12]. Pourquoi ? Parce que les notions de vérité et de preuve n’étaient pas compatibles avec la perspective théorique de White, qui identifiait le récit vrai avec le récit efficace.

Nous serions dans une période où ce deuxième type de rhétorique l’emporte ?

Je pense que la diffusion de ces idées par les épigones de Nietzsche a créé un terrain intellectuel et émotionnel qui a favorisé la diffusion des fake news. Il faut lutter contre ça. Il y a plusieurs années, dans un colloque qui se déroulait à Yale, j’ai parlé de « vérité sans guillemets », en faisant un geste qui est courant dans le milieu académique aux États-Unis. Tout le monde a commencé à rire. Je pense qu’aujourd’hui ils auraient moins envie de rire. Beaucoup de choses ont changé.

Une interrogation sur le vrai, le faux, le fictif traverse effectivement votre œuvre. Quels ont été les critères pour les distinguer, quelle méthode, quel positionnement garantissaient le vrai par rapport au faux ? Pour revenir à ce que vous disiez au début de cet entretien, un des moments fondateurs de la perspective historique se trouve dans les écrits d’Augustin sur les Juifs, à savoir que les Juifs n’ayant pas reconnu Jésus sont simultanément dans l’erreur, et témoins d’une vérité archaïque qu’ils n’ont pas su actualiser en accueillant le messie du christianisme. La perspective historique est alors comprise comme un dépassement, une supériorité du présent sur le passé. Est-ce à dire que l’histoire même de l’Occident chrétien est issue de cette tension, de ce rapport aux Juifs, comme figures de l’erreur ?

Je ne pense pas que l’histoire de l’Occident chrétien puisse être réduite au rapport avec le judaïsme, aussi important soit-il. Mais l’Ancien Testament (la Bible des Juifs) et le Nouveau Testament sont, littéralement, liés ensemble : Marcion a perdu. La thèse qui consiste à rejeter l’Ancien comme caduque pour ne garder que le Nouveau a été rejetée par le christianisme. Mais la racine de l’ambiguïté est là. Elle implique soit la continuité, soit la divergence, jusqu’à l’antijudaïsme chrétien.

L’antijudaïsme chrétien est-il plus un héritage gnostique qu’augustinien ?

Il a plusieurs racines. De toute façon, il s’agit d’un phénomène qui s’inscrit dans la longue durée, dans des contextes historiques différents. On pense à l’usure, qui est devenue un élément important du stéréotype anti-judaïque. Mais l’ambivalence reste : d’où les tentatives de l’effacer, par exemple en niant, comme ont essayé de faire quelques théologiens allemands au XXᵉ siècle, que Jésus était juif. Et c’est l’ambivalence qui a ouvert la possibilité de formuler cette idée de perspective historique, et de dire « Oui, il y a nos mots et les leurs, nos croyances et les leurs. Il faut voir ça dans une perspective ».

Il faut souligner que la notion de perspective historique est née de cette ambivalence du christianisme vis-à-vis du judaïsme. Le fait juif ne peut par conséquent pas être réduit à l’étude de l’existence d’une minorité au sein de l’Occident. Toute une épistémologie s’est structurée à partir de cette ambivalence.

Je suis tout à fait d’accord. La contribution de cette minorité à la civilisation européenne a été immense. Et à côté de ça, se trouve la lecture chrétienne de la Bible. La lecture allégorique a été une façon de résoudre les tensions entre le Nouveau et l’Ancien Testament. Mais comme je l’ai dit, même Augustin a perçu à un certain moment la nécessité de lire certains passages d’une façon littérale, en les rapportant à un certain contexte. Et c’est à partir de cette analyse du contexte que la notion de distance entre le passé et le présent intervient. Mais il y a plus : l’idée de Verus Israel, le christianisme se réclamant du véritable Israël, qui remplace l’ancien[13]. Il s’agit d’une expression oxymorique : le christianisme serait la vérité, mais en tant qu’accomplissement de l’héritage hébraïque. J’avais perçu qu’il y avait là l’idée de « surmonter », l’idée de dépassement. Les racines de l’histoire en tant que mouvement dialectique sont là. Ce que, dans mon essai Dévoiler la révélation, j’ai essayé de démontrer à travers des textes du jeune Hegel.

Est-ce qu’il y aurait une bonne et une mauvaise perspective ? Vous faites référence dans l’histoire de l’art à la naissance de la perspective de type optique. Est-ce qu’il y a une perspective qui permettrait de dégager une certaine profondeur de champ, tandis qu’il y aurait une perspective nécessairement articulée à une forme de dépassement dialectique ?

Évidemment, dans l’image, il n’y a pas de dépassement dialectique. Mais il faut distinguer entre les métaphores. Chez Augustin, par exemple, il n’y a pas une métaphore visuelle, mais une métaphore musicale : Dieu, « créateur et modérateur immuable de ce qui est sujet au changement » est comparé à un « musicien ineffable »[14].

Mais est-ce qu’il y aurait d’autres lieux depuis où envisager la perspective, qui nous permettraient de nous défaire de l’ambivalence initiale, ou de la comprendre autrement ? Je pense, au niveau littéraire, à Kafka par exemple, dont on a dit qu’il se situait sur une ligne de crête, dans et hors de l’histoire, ce qui générait une vue prophétique des choses, ou à Proust, dont le rapport au temps est particulier, et qui se trouve aussi dans une transition-tension liée à l’assimilation.

Si vous voulez, il y a des variations possibles à partir de l’idée de perspective. Par exemple, l’idée de mise en abîme. J’ai écrit un essai sur la mise en abîme où j’ai parlé aussi de Proust. Évidemment, la mise en abîme chez Proust est liée au rapport entre le narrateur et ce qui se passe ; elle implique un cadre. Pour ce qui concerne Kafka, je dois dire que je n’ai jamais touché à cet aspect prophétique. C’est quelque chose sur lequel je n’ai jamais travaillé.

Dans un texte que vous m’avez transmis en amont de cet entretien, vous en appelez à la philologie et à l’ethno-philologie, soit à un exercice comparé des langues, qui permet de montrer les difficultés des disciplines étudiant le passé. Il demeure toujours quelque part de l’ordre d’une impossibilité, à une distance tragique pour le chercheur et le traducteur. Dans un autre texte dédié à Primo Levi, vous mentionnez une étude de Benveniste, sur le mot superstes, superstition, qui signifiait avant son évolution péjorative, la double vue de quelqu’un qui avait traversé un évènement, comme témoin et survivant. D’une part l’incertitude de l’historien, d’autre part la double (vue) certitude du témoin. Que nous permet-elle de voir exactement cette parole du témoin, du survivant ?

C’est difficile à dire. Primo Levi n’a pas été un historien. En même temps, il a fourni un témoignage, et on pourrait dire – c’est Levi Strauss qui a suggéré ça – que Primo Levi a été une sorte d’anthropologue, qui a analysé un phénomène très large à travers l’expérience qu’il avait vécue. Il s’agit d’un cas rare, très puissant. Est-ce qu’on peut parler de distance dans ce cas ? Je pense que oui, parce que Si c’est un homme est une réflexion rétrospective.

Le document supérieur, le document ultime, ce serait l’être humain, le témoin, le survivant ?

Je pense qu’il n’y a pas de document ultime. Il existe parfois des cas où un seul document témoigne d’un évènement, le document doit être dès lors analysé en profondeur (il y a aussi les faux témoins : je pense au cas de Binjamin Wilkomirski[15]). Mais même un seul document renvoie à un contexte et à d’autres documents, qui nous permettent de saisir d’autres voix : une trajectoire qui est au cœur de l’entreprise historique. Ce que Marc Bloch, par exemple, a fait dans Les Rois Thaumaturges ou La Société féodale, est lié à cette pluralité des documents, et à leur rapport. Dans le cas de Primo Levi, il ne s’agit pas de prouver un événement. Ce sont les négationnistes qui pensent qu’il faut prouver l’existence de la Shoah, des chambres à gaz. Ce qui est horrible (et grotesque aussi). La valeur du témoignage de Primo Levi est ailleurs.

À la toute fin de Si c’est un homme, dans l’une des dernières phrases du livre, Primo Levi écrit « Quiconque a vécu dans un Lager ne peut plus jamais parler de providence ». J’ai trouvé cette phrase intéressante parce que vous en parlez aussi dans un texte sur la micro-histoire, vous vous intéressez précisément aux historiens qui mobilisent un sens de l’histoire ou non.

Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d’accord avec lui : il rejette l’idée de providence, il ne dit pas que l’histoire n’a pas de sens. On peut essayer de comprendre ce que signifie l’histoire dans la longue durée, dans la très longue durée. Par exemple, est-ce que les rapports entre l’espèce animale à laquelle nous appartenons et la nature sont devenus de plus en plus fragiles ? Ça aussi, c’est quelque chose qu’on peut analyser dans la longue durée. Est-ce que ça a un sens ? Oui, un sens pour nous. Mais pour quelqu’un qui n’est pas religieux (c’est mon cas et c’est aussi le cas de Primo Levi), il n’y a pas de providence.

Héritier de l’antifascisme, vous commentez également l’usage de la philosophie politique, de Hobbes et Machiavel, de Gramsci, de Benedetto Croce, de Marx, vous faites aussi référence régulièrement à Walter Benjamin, dans deux mesures il me semble : 1) l’histoire du monde doit être écrite, pour utiliser les mots de Walter Benjamin, « tel qu’il nous apparaît dans un moment de danger », et 2) Conjurer l’esthétisation du politique, qui est une forme de fascisme. Vous qui commentez aussi régulièrement les œuvres d’art, comment votre métier d’historien empêche cette esthétisation (ou idolâtrie, si on prend cette phrase du point de vue du contenu juif de Benjamin) ?

Le fascisme n’est pas un phénomène qui a toujours existé : parler de « fascisme éternel » (Umberto Eco) est absurde[16]. Je pense qu’il faut analyser les conditions de possibilité de ce phénomène et souligner aussi ses implications. On peut aussi analyser les rapports du fascisme avec l’histoire de l’art, ce que j’ai fait, par exemple, dans la conclusion de mon essai sur Machiavel et Michelangelo[17]. Mais dans le cas de Mussolini qui parle de « façonner le peuple », il y a une métaphore et le rapport avec l’art est plus indirect. Évidemment, il y a toujours des nuances, des différences à souligner. L’idée de l’esthétisation du politique comme trame du fascisme, qui avait été avancée par Benjamin, est une thèse très importante et qu’il faut analyser de près. Je suis sûr que Benjamin a lu le dialogue entre Mussolini et Emil Ludwig, dans lequel Mussolini évoque le pouvoir de façonner le peuple, faisant écho à Machiavel, puisque le texte de ce dialogue avait été traduit en allemand et qu’il circulait. L’esthétisation du politique en tant que forme de manipulation : c’est ça à mon avis le thème sur lequel il faut réfléchir.

Est-ce que ce travail de philosophie politique que vous faites ponctuellement s’inscrit dans votre héritage antifasciste ?

Oui, sans doute. Même si je ne suis pas du tout un philosophe politique, il s’agit d’un héritage très important, pas seulement au niveau personnel. Aujourd’hui, le gouvernement de droite en Italie a effacé l’antifascisme. Mais le cas italien n’est pas un cas isolé. On est entouré par d’autres gouvernements de droite qui évoquent, eux aussi, une ressemblance de famille avec le fascisme : en Hongrie, en Israël… On pense à l’Allemagne, où un parti néo-nazi comme NPD gagne de plus en plus de support. On pense à Donald Trump. Quelqu’un pourrait m’objecter : vous venez d’utiliser la notion de ressemblance de famille, lancée par un scientifique raciste comme Francis Galton. Oui, Ludwig Wittgenstein avait fait la même chose[18]. Il faut apprendre de l’ennemi.

Propos recueillis par Avishag Zafrani

Post-scriptum de Carlo Ginzburg[19]

L’horrible pogrom commis par Hamas le 7 octobre 2023 a changé l’histoire d’Israël et de la Palestine – et pas seulement les leurs – d’une façon irréversible. Face aux homicides, tortures et aux viols perpétrés par l’organisation terroriste, on a le sentiment que les mots sont insuffisants.

Certaines questions concernant cet évènement monstrueux et son contexte demeurent néanmoins incontournables ; même si l’on a pu dire que ces questions impliqueraient une minimisation de l’horreur : cette objection est inacceptable, non seulement aux yeux des historiens, mais aussi de tous ceux qui essayent de comprendre la réalité dans laquelle nous vivons. Or, s’impose en effet de se demander dans quelle mesure les défaillances du Mossad et de l’armée israélienne auraient pu être conditionnées par la stratégie politique de Netanyahu ? Comme Alon Altaras l’a rappelé dans un article paru le 11 octobre 2023 dans il Fatto quotidiano, en mars 2019 Netanyahu déclarait : « Ceux qui ne désirent pas la naissance d’un état palestinien doivent renforcer le Hamas et affaiblir l’autorité palestinienne ; ils doivent créer une attitude différente entre les territoires administrés par l’Autorité Palestinienne et la bande de Gaza ». La sanglante défaite de la stratégie de Netanyahu l’a amené à renverser son approche, en identifiant le Hamas avec la population palestinienne. Les résultats sont sous nos yeux : une tragédie terrible qui continue. Est-ce que tout cela a des rapports avec la nouvelle vague d’antisémitisme qui a déferlé en Europe et aux États-Unis ? La réponse est, à mon avis, évidente. J’espère que personne n’osera suggérer qu’en disant cela, je voudrais justifier l’antisémitisme qui demeure une attitude horrible persévérant depuis deux millénaires à tous niveaux et sous toutes ses formes. Mais est-ce que le massacre de la population civile palestinienne ou l’indifférence pour le destin des otages israéliens sont moins horribles ?

Dans un article paru dans la revue Gli asini, Stefano Levi Della Torre a écrit : « La dévastation, la famine et les massacres aveugles à Gaza ont porté un énorme préjudice à la mémoire de la Shoah et à son message universel de dénonciation des ‘crimes contre l’humanité’ : une mémoire et un message qui ont jusqu’à présent constitué un important rempart contre l’antisémitisme ». Je n’ai rien à ajouter – sauf une précision. Cette phrase ne suggère pas une instrumentalisation (dans le sens strict du mot) de la Shoah, dans la mesure où l’association avec la mémoire de la Shoah fait partie de l’histoire de l’état d’Israël depuis sa fondation. Le « préjudice à la mémoire de la Shoah » est le résultat, non délibéré, d’une tragédie qui continue, et qui ne peut pas être justifié par le jus ad bellum : le massacre indiscriminé de la population civile palestinienne. – CG

Notes

| 1 | C. Ginzburg, Les batailles nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires au XVIe et XVIIe siècles, nouvelle édition avec une préface de l’auteur : « Les Batailles nocturnes, cinquante ans après », traduction de Giordana Charuty, Paris, Flammarion, 2019 |

| 2 | C. Ginzburg, La lettera uccide, Milano, Adelphi, 2021. |

| 3 | C. Ginzburg, « Svelare la rivelazione. Una traccia », La lettera uccide, pp.221-236. |

| 4 | Les Benandanti étaient membres d’une confrérie agraire de la fertilité, dans la région du Frioul en Italie du Nord, pendant la Renaissance. Entre 1575 et 1675, les Benandanti furent accusés d’hérésie par l’Inquisition romaine – ils sont au cœur de l’étude de Carlo Ginzburg : Les batailles nocturnes : sorcellerie et rituels agraires en Frioul, XVI-XVIIe siècle citée plus haut.[NdR] |

| 5 | C. Ginzburg, Le fil et les traces. Vrai faux fictif, traduction de Martin Rueff, Paris, Verdier, 2010, pp. 407-424. |

| 6 | C. Ginzburg, Le sabbat des sorcières, traduction de Monique Aymard, avec une postface de l’auteur : Médailles et coquillages. Morphologie et histoire derechef, traduction de Martin Rueff, Paris, Gallimard, 2022, pp. |

| 7 | C. Ginzburg, Microhistoire et histoire du monde, traduction de Martin Rueff, «Incidence » (Paris), 16 (Printemps 2022), pp. 47-81. |

| 8 | C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, pp. 183-203. |

| 9 | C. Ginzburg, Inner Dialogues. The Jew as Devil’s Advocate, «Proceedings of The Israel Academy of Sciences and Humanities» (Jerusalem), VIII, 8 (2014) (Martin Buber Lecture), pp. 193-215. |

| 10 | Y. H. Yerushalmi, Zakhor : Jewish history and Jewish memory, Seattle, London, University of Washington Press, 1982. |

| 11 | C. Ginzburg, Nos mots et les leurs. Une réflexion sur le métier de l’historien, aujourd’hui, traduction de Matin Rueff, « Incidence » (Paris), 16 (printemps 2022), pp. 277-297. |

| 12 | C. Ginzburg, « Unus testis. L’extermination des juifs et le principe de réalité », Le fil et les traces, pp. 305-334. |

| 13 | M. Simon, Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire Romain (135-425), Paris, éditions E. de Boccard, 1983. |

| 14 | C. Ginzburg, « Distance et perspective. Deux métaphores », À distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire, traduction dei Pierre-Antoine Fabre, Paris, Gallimard, 2001, pp. 147-164 |

| 15 | Binjamin Wilkomirski (pseudonyme de Bruno Grosjean/Dössekker) est l’auteur de Fragments : une enfance 1939-1948 (Calmann-Levy, 1997), livre dans lequel l’auteur prétend être un survivant de la Shoah. Le témoignage s’est révélé, après enquête, un faux. L’affaire a défrayé la chronique au tournant des années 2000 et suscité une intense réflexion sur la valeur d’un récit fictif ayant réussi à se faire passer pour authentique.[NdR] |

| 16 | U. Eco, Il fascismo eterno, Milano, La nave di Teseo, 2018. |

| 17 | C. Ginzburg, « Façonner le peuple. Machiavel, Michel-Ange », Néanmoins, Machiavel, Pascla, (Titre original, Nondimanco, Macchiavelli, Pascal, 2018) trad. de l’italien Martin Rueff, Verdier, Paris, 2022, pp. 99-129. « Les contextes dans lesquels Machiavel et Mussolini vivaient et agissaient étaient complètement différents. Mussolini s’adressait à la « masse » c’est-à-dire à un phénomène nouveau, désigné par un terme ambigu, qui se référait tout uniment à la matière et aux êtres humains – une ambiguïté qui ouvrait la voie à la conclusion : « maitriser la masse comme un artiste ». p.129. |

| 18 | C. Ginzburg, Family Resemblances and Family Trees. Two Cognitive Metaphors, «Critical Inquiry» (Chicago), 30, 3 (2004), pp. 537-556. |

| 19 | L’entretien supra a été réalisé avant le 7 octobre, l’historien y revient ici dans un court texte qui n’engage que son auteur. |