Sur quelles ressources idéologiques s’appuient les partisans de la solution binationale, alors même que la cohabitation entre Israéliens et Palestiniens semble plus que jamais compromise ? Denis Charbit nous livre ici son compte rendu critique du dernier ouvrage de Shlomo Sand, Deux peuples pour un État ? Relire l’histoire du sionisme (Seuil). Née à l’intérieur de la pensée sioniste, Charbit nous avertit cependant contre la supercherie consistant à retourner cette perspective contre le projet sioniste en tant que tel[1].

![]()

Le dernier livre de Shlomo Sand vient de paraître en français. Ne tenez pas compte de l’iconographie en couverture – une colonie juive juchée sur une colline, avec des barbelés au premier plan – ce n’est pas un livre de plus sur l’occupation israélienne depuis 1967. Tout au plus, l’image est indicative du rapport de cause à effet entre le caractère estimé irréversible des colonies, barrant la route à la réalisation de la solution à deux États, et le regain de l’idée binationale dans le débat public.

Le titre, dans son intégralité, mérite attention : Deux peuples pour un État ? De même que l’on disait que le mot le plus important de la formule « État juif et démocratique » est la conjonction de coordination « et », c’est le point d’interrogation qui compte ici le plus à mes yeux.

Si c’est un choix délibéré de l’auteur, et non une suggestion de l’éditeur, Shlomo Sand fait preuve là d’une prudence qu’on ne lui connait guère : n’est-il pas toujours apparu dans l’espace public campé sur ses certitudes ? Ne nous assène-t-il pas depuis quinze ans que le peuple juif est inventé, que la terre d’Israël l’est aussi et qu’il vaut mieux cesser d’être juif pour expier le chaos que le sionisme a entraîné sur cette terre paisible de Palestine comme en diaspora ?

Le doute n’est pas que dans le titre. Dont acte : Sand persiste et signe en multipliant les précautions dans l’avant–propos comme dans la conclusion de l’ouvrage. Il aurait aimé que le binationalisme soit le modèle constitutionnel vers lequel s’orientent les deux peuples ; cependant, face à la conjoncture – et rappelons que le livre a été écrit avant le 7 octobre – il espère tout au plus que ce qui apparaît aujourd’hui comme une lubie utopique relevant du principe de plaisir fasse son chemin, et devienne demain, ou plutôt après-demain, voire dans les temps messianiques (sans ironie aucune), principe de réalité. Il est conscient de la fragilité théorique, et surtout pratique, du modèle.

Shlomo Sand n’est pas, il est vrai, un politiste. Il ne cherche pas à examiner la viabilité du modèle, à montrer comment il pourrait fonctionner sous certaines conditions, à indiquer les modalités constitutionnelles susceptibles de servir de garantie aux deux parties ou à tirer les leçons d’une étude comparée des pays qui ont adopté une formule identique ou analogue. Il est historien, et son inclination première est de rappeler que l’idée binationale n’est pas une idée récente surgie parmi des antisionistes qui auraient troqué la destruction d’Israël pour une formule plus clean qui a le mérite, au moins, d’admettre l’existence d’une nation juive à défaut de reconnaître un État juif ; l’idée binationale a non seulement une histoire, une généalogie, celle-là même que relate Shlomo Sand dans son livre, elle est surtout une invention juive, et même plus encore, une idée sioniste. C’est ainsi qu’il faut lire et comprendre le sous-titre de l’ouvrage, plus innovateur encore que le titre : « relire l’histoire du sionisme » (mais qui ne figure pas dans la version originale en hébreu). Sand n’écrit pas « réhabiliter », mais, au fond, après avoir déclaré pis que pendre sur le sionisme au singulier, ayant longtemps considéré que les sionistes sont, toutes tendances confondues, « blanc bonnet, bonnet blanc », tenant encore le sionisme pour un mouvement colonial qui n’a eu de cesse de chasser les autochtones par des pratiques politiques, militaires, économiques, démographiques et eugénistes, voilà que Shlomo Sand lâche du lest : il se résout à admettre que le sionisme n’est pas à prendre en bloc ; qu’il y eut, en son sein, des tendances qui méritent le respect et des penseurs qui furent remarquables. Pour m’être livré des années à cette tâche de Sisyphe implorant qu’on cesse de regarder le sionisme avec la hache du manichéisme – le sionisme n’est ni le bien incarné ni le mal absolu – pour avoir montré qu’il y a bel et bien des sionismes et non un seul, pour avoir lu les ouvrages précédents de l’auteur si prompt à la polémique, son dernier livre pourrait presque faire figure d’œuvre de repentance. Si le yichouv d’avant 1948 et l’État d’Israël qui a suivi reste globalement pour lui la réincarnation de Sodome et Gomorrhe, au moins a-t-il trouvé, cette fois, dix justes qui justifieraient qu’on n’envoie pas le sionisme dans l’enfer de l’Histoire. Gardons-nous d’anticiper la fin : Sand, comme tout homme d’extrême-gauche digne de ce nom, décoche quelques formules assassines et méprisantes aux sionistes de gauche, réservant ses éloges, bien mérités au demeurant, à Jabotinsky pour sa franchise et à Begin pour son libéralisme. Les sionistes de gauche devront attendre un autre livre pour avoir droit à ses louanges.

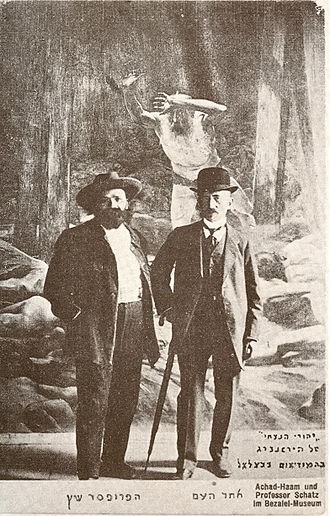

L’ouvrage retrace un siècle de pensée sioniste et livre le portrait d’une dizaine de ces justes parmi lesquels Yitzhak Epstein, Ahad Ha’am, Rabi Benjamin, Martin Buber, Gershom Scholem, Shmuel Hugo Bergman, Hans Kohn, Arthur Ruppin, Léon Magnès et, après 1948, Ury Avnéry, Meron Benvenisti et Abraham B. Yehoshua, ces deux derniers ayant, au soir de leur vie, embrassé, par dépit, le binationalisme. À cette liste conséquente, il ajoute également quelques intellectuels juifs en diaspora, tels Hannah Arendt, Tony Judt et le jeune et dynamique Peter Beinart. Sand fait état d’une tendance sioniste qui s’est construite, strate par strate, depuis le début du siècle jusqu’à nos jours, à partir d’horizons théoriques et spirituels divers : existentialisme religieux, réalisme politique, marxisme anti-étatique, orientalisme et pacifisme. Toutes ces voix ont exhorté leurs contemporains à prendre au sérieux l’hostilité arabe croissante. En tant que sionistes, ils ont eu pour impératif catégorique de proposer une révision de la politique juive en Palestine en fonction de ce refus arabe initial pour poser les jalons d’une conciliation possible, coûte que coûte. En ce sens, ils n’étaient guère de doux rêveurs comme on aime à les caricaturer (et encore aujourd’hui, c’est ainsi qu’on instrumentalise, à droite, la mort de tant de leurs héritiers dans le massacre de masse du 7 octobre). À bien des égards, Buber et Jabotinsky, le sionisme éthique et le sionisme nationaliste, sont partis du même postulat : les autochtones sont attachés à leur terre, à leurs morts, à leurs mœurs : ils ont eux aussi une mémoire historique, une conscience politique et des aspirations nationales à l’autodétermination ; mais passé du diagnostic au remède, on discerne alors l’abîme qui les sépare : le refus arabe était pour Jabotinsky une donnée irréfragable ; pour Buber, une donnée susceptible de devenir conjoncturelle si la direction sioniste relevait le défi arabe non par la dénégation, encore moins par une confrontation sur un futur champ de bataille, mais en établissant un compromis honorable impliquant une refonte des objectifs du sionisme étatique. Au lieu de traiter l’autochtone soit avec condescendance, soit au pire comme un ennemi, il incombait aux nouveaux venus d’antan qu’étaient les juifs en Palestine de chercher des voies pour transformer un conflit qui divise en destin commun qui rapproche.

Jabotinsky pensait que pour s’en protéger, il suffisait d’ériger une « muraille de fer ». Buber, estimait, lui, qu’à faire du refus arabe un axiome, le yichouv se dispensait ainsi de réfléchir à la part de responsabilité qu’il avait dans ce refus, qu’il avait nourri par ses pratiques du fait accompli et ses objectifs unilatéraux. Buber admettait que le sionisme pouvait apparaître aux Arabes de Palestine comme une menace réelle et objective sur leurs intérêts, leur terre et leur suprématie démographique et qu’il incombait d’en tenir compte pour fixer des limites entre ce qui était légitime dans le développement de la communauté juive en Palestine et ce qui l’était moins. Pour Jabotinsky, toute concession était peine perdue, une pente glissante vers l’abdication de toute l’entreprise. Le sionisme de Buber était, lui, éminemment volontariste : le sionisme ayant été conçu sans prévoir l’effet qu’il allait susciter, maintenant qu’il était passé du ciel des idées au sol des réalités, il importait de le réparer, avant qu’il ne soit trop tard, avant que la guerre n’ajoute son déferlement de violence, de morts et des blessures irréparables.

Sand revient donc sur ces personnages emblématiques du sionisme éthique et humaniste, sur les associations et les revues dans lesquelles ils ont élaboré leurs convictions et tenté de fléchir la tendance dominante dans le yichouv qui, sceptique sur le succès de ces tentatives de conciliation, pressentait l’inévitable confrontation ou l’excitait. La polémique devint plus vive au fur et à mesure que croissait l’intransigeantisme inflexible incarné par le Mufti de Jérusalem et leader du nationalisme palestinien, Haj Amin el Husseini, et ce d’autant que Buber, Bergman et les autres étaient disposés à transiger sur le principe de la liberté d’immigration, sur l’objectif de constituer une majorité juive et sur le but de créer un État unitaire, sans jamais cesser pourtant de se déclarer sionistes et fidèles à l’idéal qui les avait conduits en Palestine.

Contrairement à ce qu’écrit Shlomo Sand, ce n’est pas l’hégémonie du Mapaï qui a achevé le binationalisme. L’explication est trop simple et simpliste. Ce n’est pas le rapport de force inégal entre les deux mouvements qui a été déterminant, même si l’un était un think-tank et l’autre un parti de masse. Sand semble oublier que des solutions fédérales et des projets de cantonisation de la Palestine ont été simultanément préconisés au sein de la gauche sioniste. Ce n’est qu’après le massacre de Hébron en 1929 et surtout après la révolte de 1936 que le Mapai, sous la houlette de Ben Gourion, a renoncé à l’idée envisagée auparavant de partager la souveraineté, s’inclinant devant la nécessité de partager le territoire. La polémique entre le Brit Shalom et le Mapai n’a jamais présenté le caractère rédhibitoire postulé par Sand. Sur un plan méthodologique, une citation éloquente d’un protagoniste ne vaut pas démonstration.

Deux forces, toutes deux externes au yichouv, ont miné le binationalisme. Tout d’abord, l’absence, côté arabe, d’une tendance analogue. Le sort de toute solution binationale dépend étroitement, hier comme aujourd’hui, de forces vives capables, des deux côtés, de s’organiser politiquement pour la réclamer. Elles n’ont jamais eu cet impact, côté sioniste, et ont été liquidées dans le sang, côté palestinien. Mais un autre facteur, extérieur à la Palestine, allait terrasser et enterrer le projet binational. Ce qui avait motivé l’engagement sioniste d’Ahad Ha’am et de Martin Buber était la conviction que le yichouv serait le lieu d’une renaissance linguistique, culturelle et spirituelle et d’une créativité sociale pour le judaïsme. Or, à partir des années 1930, la déferlante antisémite renversa les priorités en accélérant drastiquement l’émigration juive en Palestine. C’est sur cette arrivée massive inattendue que le binationalisme sioniste s’est fracassé. Cette terre d’accueil qui avait sauvé une dizaine de milliers de personnes fuyant l’Allemagne nazie avant-guerre devint, après-guerre, l’État-refuge indispensable pour des centaines de milliers de rescapés. Et si la raison d’être d’Israël, et la nécessité, étaient de rassembler réfugiés et apatrides sur un territoire voué à être plus restreint que celui de la Palestine mandataire, alors il devenait objectivement souhaitable pour Ben Gourion que la population arabe y soit la moins nombreuse possible, ce qui explique sa décision de refuser aux Palestiniens partis ou expulsés entre novembre 1947 et juillet 1948 le droit de les laisser retourner dans leurs foyers lors de la première trêve. L’Histoire est tragique. En d’autres termes, entre renaissance juive ou État-refuge, l’Histoire a rendu son verdict, devant lequel les partisans de l’État binational finirent par s’incliner. Qu’aurait signifié l’arrêt de l’immigration juive après-guerre sinon de couper la branche sur lequel le sionisme trouvait sa légitimité morale aux yeux du monde, et des juifs eux-mêmes ? Côté palestinien, si un État pour deux peuples était objectivement préférable à la partition, ils n’étaient pas crédibles en envisageant in extremis cette première solution à laquelle ils avaient préféré le verdict par les armes.

Buber et les siens ont insufflé dans la pensée sioniste ce qu’il y a de plus remarquable, de plus lumineux, de plus créatif, de plus sensible : la renaissance d’un judaïsme convergeant avec l’humanisme, l’utopie, l’anarchie, le pacifisme et une nouvelle forme de vie sociale, dont le kibboutz a longtemps été le parangon. Il faut bien admettre qu’on ne fait pas un État avec Buber et Ahad Haam, mais aucun État n’a de sens – et Israël encore moins – sans une vigilance semblable à la leur. Ils furent des consciences au sens le plus noble et le plus sacré du terme. Julien Benda aurait dit des « clercs », ceux qui ne trahissent jamais les valeurs de l’esprit. Ils les tendent à leurs contemporains comme un miroir pour qu’ils ne perdent jamais de vue l’écart entre ce qu’ils sont et ce qu’ils devraient être, mêmes s’ils préfèrent regarder ailleurs. Ces clercs ont été, à leur manière, un moment de la conscience humaine, des phares éclairant les bateaux en perdition pour qu’ils retrouvent le droit chemin. Ils n’ont pas failli à leur mission, mais n’ont guère été prophètes en leur pays. Ils n’ont pas été entendus, tel Buber, suppliant Ben-Gourion dans une réunion avec les écrivains les plus prestigieux de l’époque, en 1949, d’avoir un geste politique et éthique envers les réfugiés arabes en proposant d’en accueillir cent mille, mais en vain. La Raison d’État l’a emporté, quand bien même elle ne fut pas inspirée que par le seul cynisme. Cette série de sionistes magnifiques n’avait pas vocation à entrer en politique, à faire des meetings, à écrire des discours, à décider, planifier et agir. On voit bien que leur réflexion pratique laisse à désirer, tandis que lorsqu’ils montent au créneau pour mettre en garde, pour avertir, pour s’inquiéter, exerçant leur fonction critique avec ténacité, c’est alors qu’ils excellent, même si la caravane, hélas, passe. Sand n’est pas loin de le penser sans le dire explicitement : il nous livre très peu d’informations sur leurs plans, leurs projets, leurs programmes et préfère céder à la tentation de multiplier les citations pour justifier la nécessité d’une solution binationale, non pour expliquer en quoi elle consiste. Eux-mêmes ne le savaient guère.

Sand n’a pas souhaité écrire un plaidoyer direct pour la solution d’un État pour deux peuples. Mais en rétablissant cette lignée qui va d’Epstein à Tony Judt et aux intellectuels palestiniens parmi lesquels Edward Saïd, on soupçonne une manœuvre sous-jacente, comme un tour de passe-passe, intellectuellement parlant, malhonnête. Cela rappelle ceux qui, pour justifier leur antisionisme et se débarrasser de l’accusation d’antisémitisme qui pèse sur eux, à tort ou à raison, croient bon de rappeler que les premiers antisionistes étaient tous juifs – des défenseurs de l’émancipation aux révolutionnaires bundistes sans oublier les rabbins orthodoxes et les rabbins libéraux. Et donc, puisque les antisionistes d’hier étaient juifs et que les juifs ne peuvent pas être antisémites, les antisionistes ne peuvent l’être en aucun cas. Raisonnement impeccable et sophiste qui joue sciemment sur la confusion entre les antisionistes première génération et ceux de la génération actuelle. Il en va de même pour les binationalistes d’hier et d’aujourd’hui. D’Epstein à Scholem, de Buber à Bergmann, tous étaient sionistes et binationalistes : leur première conviction n’était pas seulement compatible avec la seconde ; leur binationalisme découlait de leur sionisme même. Mieux encore, leur binationalisme partait d’un profond respect, allant jusqu’à la fascination, pour la civilisation arabe. C’est un tout autre point de vue que brandissent, côté juif, des intellectuels israéliens, de Yehouda Schenhav à Michel Warchawski (dont on s’étonne qu’il n’ait droit qu’à une note de bas de page, alors qu’il a été un des pionniers les plus valeureux de cette option lorsqu’elle était plus marginale encore), ou bien Judt et Beinart. Toute cette pléiade revendique la solution binationale non par adhésion au sionisme, comme leurs aînés, mais par répulsion pour le sionisme. Buber voulait sauver le sionisme du nationalisme et d’une éventuelle défaite ; ses pseudo-héritiers cherchent à le liquider et à l’enterrer définitivement. Il y a une contradiction inhérente au binationalisme actuel, qui touche non seulement les juifs qui y adhèrent, mais aussi les Palestiniens et les Européens et Américains qui le soutiennent. Le binationalisme, comme son nom l’indique, reconnaît qu’il y a bel et bien deux nations, équivalentes en droits et en légitimité. Mais, dans cette perspective, qui a inventé la ‘nation’ juive (ou le peuple juif) sinon le sionisme ? Or, a-t-on jamais lu ou entendu un partisan actuel de l’État binational faire amende honorable et reconnaître que le sionisme avait raison, qu’il existe une nation juive dont il est la source puisque, selon la thèse constructiviste réitérée par Sand dans son livre, ce sont les États (et une idéologie étatique) qui font les nations, et non les nations qui font les États.

De surcroît, Sand s’en tient à ses marottes habituelles : il s’évertue à penser que sa démonstration en vertu de laquelle il n’y a pas eu exil après la destruction du second Temple est une révélation d’une portée sans précédent qui bouleverse l’histoire juive et prive le sionisme d’un mythe capital. Nullement. Que les juifs aient quitté la Palestine, poussés à l’exil par des hordes romaines triomphantes ou, plus trivialement, pour tenter leur chance ailleurs et fuir l’oppression romaine ne change rien à la conviction partagée du rassemblement sine die des dispersés (pas des « exilés ») et de leur retour sur la terre promise. Or, en attendant ce jour lointain expédié à la fin des temps, et tout en étant requis de ne rien faire pour que ce jour advienne, une conscience commune a habité tous les juifs jusqu’à l’émancipation : nés juifs ou convertis, persécutés ou prospères, heureux ou malheureux, toute terre où les juifs ont demeuré, qu’ils y soient nés ou qu’ils y aient émigré, était perçue comme terre d’exil.

Il en va de même pour la race. Que des sionistes, autant que des non-sionistes, aient usé ça et là de ce syntagme, il eut été surprenant qu’ils ne l’aient pas repris à leur compte. Mais outre que ce nominalisme est anachronique si l’on n’entre pas dans les usages polysémiques qu’ils en faisaient, il reste que dans la fameuse Déclaration Balfour, le document le plus capital dans l’histoire du sionisme avec la résolution 181 de l’ONU du 29 novembre 1947, c’est Balfour qui, dans la première version, avait écrit de sa main « the Jewish race », et c’est Weizman, auquel le texte avait été soumis pour lui donner son approbation, qui a renvoyé la copie à son auteur en biffant « the Jewish race » pour y substituer « the Jewish people ».

Et pour en revenir à la solution binationale, telle qu’elle est préconisée aujourd’hui, elle est systématiquement présentée comme l’antithèse de la solution à deux États, divisant et affaiblissant encore les forces, si peu nombreuses de part et d’autre, surtout depuis le 7 octobre, de ceux qui s’opposent aux Palestiniens et aux Israéliens qui réclament, en arabe ou en hébreu, la grande Palestine ou le grand Israël « from the river to the sea« . Un État binational, s’il venait à naître, ne pourrait surgir qu’après la réussite de deux États souverains indépendants qui, forts de cette entente cordiale, pourraient alors envisager d’adopter des mécanismes confédéraux, puis fédéraux, avec le consentement des deux peuples. Tout le reste est littérature, ou, plus exactement, tout autre scénario pour parvenir à un État binational ne peut être que sa contrefaçon suprémaciste juive ou sa contrefaçon suprémaciste palestinienne. Qu’il y ait controverse entre des partisans de la paix, soit. Mais pourquoi, dans le but de défendre ce modèle binational qu’il espère porteur d’avenir, Sand éprouve-t-il le besoin d’enfoncer, non pas tant la solution à deux États en elle-même, que ceux qui la soutiennent encore, comme si une attaque ad hominem avait jamais été autre chose que le plus faible des arguments en rhétorique ?

Denis Charbit

Denis Charbit est directeur de l’Institut de recherche sur les relations entre juifs, chrétiens et musulmans et professeur de science politique à l’Open University d’Israël (Ra’anana).

Notes

| 1 | Denis Charbit est l’auteur de l’anthologie Sionismes Textes fondamentaux (Albin Michel, 1998) dans laquelle on trouve in extenso la plupart des textes d’Ahad Ha’am, Yitzhak Epstein, Martin Buber et Shmuel Hugo Bergmann auxquels Shlomo Sand se réfère dans son livre et en cite des extraits. |