Perdus au milieu de la forêt tropicale, les vestiges d’une autonomie juive oubliée viennent d’être inscrits au patrimoine de l’UNESCO. Anshel Pfeffer nous emmène en expédition au Suriname, ce tout petit pays d’Amérique du Sud qui, à en croire certains de ses habitants, aurait pu devenir un véritable État juif.

Le batelier coupe son moteur hors-bord et la vedette rouillée dérive au gré du courant paresseux du fleuve Suriname. J’ai beau essayer, même avec l’aide de deux bières « Parbo », je n’arrive pas à imaginer une communauté juive le long de ces rives verdoyantes – et encore moins un territoire juif autonome où des planteurs observant le shabbat exerçaient leur emprise sur la forêt tropicale.

J’ai visité les plus anciennes et les plus récentes synagogues du monde sur les six continents. J’en ai trouvé des traces là où elles avaient cessé d’exister. Inutile de me dire que les juifs sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Mais d’une manière ou d’une autre, cela ne colle pas : ici, des juifs surveillaient des esclaves, défrichaient des champs dans la jungle du Nouveau Monde, produisaient du sucre pour l’envoyer en Europe et, le vendredi, prenaient leurs bateaux pour aller prier ensemble dans leur capitale régionale en l’honneur du shabbat.

Cela sonne comme de la science-fiction. Mais, sur la terre ferme, dans deux cimetières presque engloutis par la forêt, des rangées et des rangées de plaques de marbre sombre portant des noms et des citations de la Torah gravés en lettres hébraïques prouvent que Jodensavanne [la « savane juive » en néerlandais] existait bel et bien.

Il s’agit d’un pan méconnu de l’histoire juive. Des juifs bannis d’Espagne et du Portugal se sont rendus par milliers en Amérique du Sud et ont établi un État juif indépendant sur les rives de l’un des grands fleuves de ce continent. Un refuge pour une nation persécutée. Un État juif qui précède de près de 300 ans l’État d’Israël.

De quoi une communauté juive a-t-elle besoin pour survivre et s’épanouir dans des conditions hostiles ? De quel type de soutien doit-elle bénéficier de la part des juifs qui vivent ailleurs ?

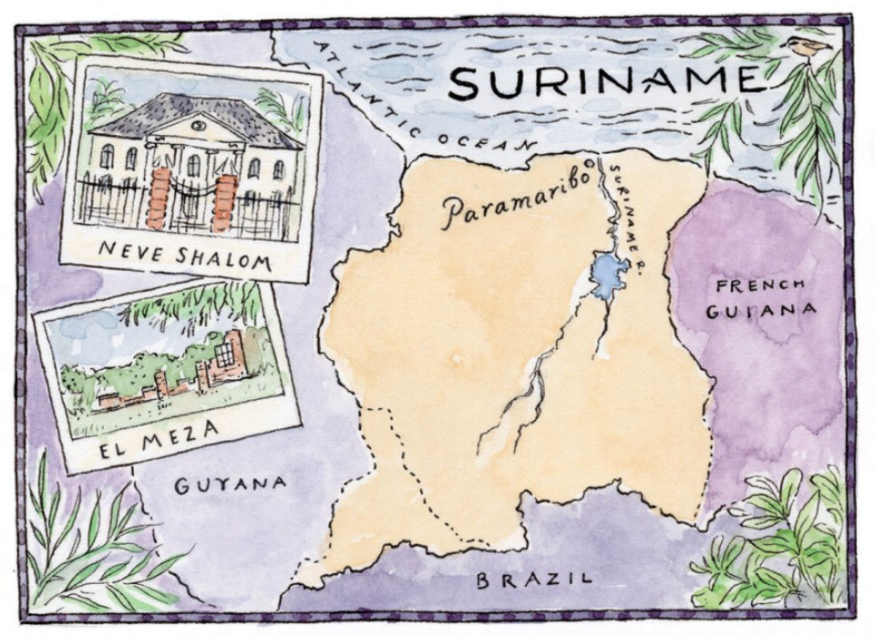

Pendant un siècle environ, ledit État a prospéré et lutté, puis a fini par être abandonné. Au lieu de devenir une nouvelle Sion florissante, le Suriname, qui n’a obtenu son indépendance des Pays-Bas qu’en 1975, est aujourd’hui le plus petit pays d’Amérique du Sud et l’un des plus pauvres. La minuscule communauté juive, la plus ancienne des Amériques, peine à entretenir l’unique synagogue qui subsiste, laquelle se trouve à Paramaribo, la capitale. Pendant ce temps, en aval, un petit groupe d’archéologues s’efforce de découvrir et de préserver ce qui reste.

Je me suis rendu au Suriname au début du mois de septembre, un mois avant l’attaque du Hamas. J’avais été invité à me joindre à une petite délégation archéologique de l’Autorité israélienne des antiquités (IAA) chargée par la Fondation Jodensavanne — avec le soutien du gouvernement surinamais et le financement de la Banque interaméricaine de développement — d’effectuer une étude et de contribuer à la préparation d’un plan de préservation.

Rejoindre des archéologues israéliens pour des fouilles dans la jungle, à 6 000 kilomètres de distance, me paraissait tellement fantastique que j’ai immédiatement accepté. Aujourd’hui, il y a quelque chose de surréaliste dans le fait de relire mes notes : peu après mon voyage, les archéologues de l’IAA ont fait la une des journaux pour leur travail dans les kibboutzim dévastés, où ils ont aidé les pathologistes à fouiller les ruines calcinées à la recherche de traces qui pourraient aider à déterminer si les disparus étaient morts ou captifs à Gaza.

Et pourtant, les questions qui me sont venues à l’esprit et que j’ai notées dans les marges de mon carnet sont soudain plus pertinentes que jamais. De quoi une communauté juive a-t-elle besoin pour survivre et s’épanouir dans des conditions hostiles ? De quel type de soutien doit-elle bénéficier de la part des juifs qui vivent ailleurs ? Quel est le degré de coexistence avec les cultures et les communautés voisines essentiel à son autopréservation ?

Comme les autres juifs arrivés en Amérique dans les siècles qui ont suivi Christophe Colomb, les juifs du Suriname descendent de juifs bannis d’Espagne puis du Portugal. D’abord installés dans les Antilles, au Brésil et en Guyane, ils ont fini par être persécutés là-bas aussi par les catholiques. Le Suriname était cependant sous domination anglaise anglicane et, en 1656, le lord protecteur Oliver Cromwell annula l’expulsion des juifs décrétée par Édouard Ier en 1290. Cette politique fut étendue aux colonies ; au Suriname, les juifs se sont donc vu accorder les mêmes droits que les autres colons dès 1665. Ces droits sont restés en vigueur lorsque les Anglais ont cédé le Suriname aux Néerlandais, deux ans plus tard, en échange de La Nouvelle-Amsterdam, qu’ils ont rebaptisée New York.

Les familles juives qui arrivèrent sur cette nouvelle terre apportèrent leur expérience de la culture de la canne à sucre et de son raffinage en un sucre très recherché en Europe, lequel devint la principale source de revenus de la colonie. Au début du XVIIIe siècle, des documents font état d’au moins 115 plantations juives, soit plus de la moitié de toutes celles du Suriname, lesquelles s’étendent en amont de la rivière sur des centaines de kilomètres carrés. Des esclaves, pour la plupart amenés d’Afrique par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, travaillaient dans les plantations. La communauté juive était également en charge de la milice qui protégeait les plantations et la nouvelle capitale à l’embouchure du fleuve contre les soulèvements d’esclaves et les tribus amérindiennes indigènes.

Pendant près d’un siècle, cette colonie juive a été le seul endroit au monde où les juifs ont joui de leur propre autonomie entre la chute du royaume hasmonéen au IIe siècle et l’indépendance d’Israël en 1948.

Mais après quelques décennies de prospérité, la communauté commence à décliner. Les corsaires français submergent leurs défenses et volent d’énormes quantités de sucre. Les nouvelles techniques de production de sucre à partir de la betterave rendent leurs cultures commerciales non viables, et les alternatives s’avèrent moins rentables. Bien que le sol soit épuisé, les autorités rejettent les demandes de création de nouvelles plantations. Les révoltes d’esclaves font également des ravages. Les familles commencent peu à peu à abandonner les plantations, certaines s’installant à Paramaribo, d’autres émigrant en Amérique du Nord. En 1832, un incendie détruit une partie des bâtiments du village principal et les quelques familles restantes s’en vont. Au cours du siècle et demi qui suit, les plantations juives sont reprises par la forêt tropicale.

Aujourd’hui, le centre du village principal a été déboisé et les fondations de deux bâtiments, la synagogue et la maison adjacente de la famille El Meza, excavées. Certains des murs de la synagogue ont été partiellement restaurés, mais rares sont les indices de son utilisation d’origine, à l’exception d’une entrée de chaque côté, symbolisant la tente d’Abraham, et d’une plate-forme en briques sur le mur oriental, laquelle supportait autrefois une arche.

Pendant près d’un siècle, cette colonie juive a été le seul endroit au monde où les juifs ont joui de leur propre autonomie entre la chute du royaume hasmonéen au IIe siècle et l’indépendance d’Israël en 1948.

Le sol a été recouvert de sable blanc, comme c’était le cas dans les premières synagogues des Caraïbes. Une équipe de jeunes archéologues locaux travaille sur la maison El Meza et sa cuisine extérieure. Celle-ci ressemble à toutes les cuisines que l’on trouve attachées aux premières maisons coloniales dans d’autres régions du Suriname, sauf pour un détail. En effet, elle possède deux fours au lieu d’un. Cette caractéristique pourrait s’expliquer par la nécessité de cuisiner séparément les produits laitiers et carnés, ou bien par une autre tradition halachique propre à la vie villageoise. Si la communauté était vraiment aussi pratiquante que l’attestent les archives, ses membres devaient passer les shabbats et les fêtes religieuses ensemble dans le village principal, alors que la plupart des familles vivaient à des kilomètres les unes des autres en amont du fleuve, les bateaux étant leur seul moyen de transport. Le double four de la cuisine située à côté de la synagogue permettait à plusieurs familles de garder au chaud leurs déjeuners de shabbat composés de hamin ou de dafina, les versions du tcholent propres aux juifs originaires d’Espagne. Ou peut-être s’agissait-il du pom : un plat à base de poulet ou d’une autre viande et accompagné de racine de taro, considéré comme le tcholent des juifs du Suriname et qui reste un incontournable de la gastronomie locale jusqu’à aujourd’hui.

Les fondations de la maison El Meza recèlent de nombreuses preuves matérielles. Des centaines de tessons d’ustensiles de cuisine provenant du Staffordshire en Angleterre et de Delft en Hollande, ainsi qu’une tasse à thé en porcelaine chinoise et un plat de service orné d’un Magen David, témoignent à la fois de la splendeur des repas du shabbat et de la façon dont cette colonie lointaine commerçait avec le monde.

Les navires venant d’Europe pour charger du sucre n’apportaient pas seulement de la vaisselle de l’Ancien Monde. La communauté commandait aussi des plaques de marbre noir. Dans la clairière voisine, ces dalles s’étalent encore en rangées de pierres tombales élégamment sculptées. Paradoxalement, c’est ici que l’histoire de Jodensavanne prend vie. Quatre cent soixante-deux pierres tombales de juifs décédés entre 1685 et 1873 ont été retrouvées dans le cimetière principal. Il en existe plus d’une centaine d’autres dans un cimetière plus ancien, à quelques kilomètres en amont. Elles sont similaires aux tombes du cimetière juif d’Amsterdam datant de la même période. On ne sait pas si elles ont été commandées après le décès, gravées en Europe, puis expédiées de l’autre côté de l’Atlantique, ou s’il existait un tailleur de pierre spécialisé à Jodensavanne.

Il est clair en revanche que la personne ayant rédigé les inscriptions possédait une connaissance approfondie de la Torah. De nombreuses pierres tombales sont gravées avec un verset de l’Ancien Testament qui reflète les circonstances entourant la mort du défunt et dont la guématrie — la valeur numérique des lettres hébraïques du verset en cause — correspond à l’année hébraïque du décès. Un verset joyeux pour quelqu’un ayant vécu jusqu’à un âge avancé, un verset triste pour quelqu’un mort dans la fleur de l’âge ou plus jeune encore. Il s’agissait d’une communauté lettrée : de nombreuses inscriptions comprennent des poèmes originaux en hébreu décrivant les bonnes actions des défunts et déplorant leur disparition. Au pied de la dalle, on trouve des dessins : les outils de travail des architectes et des médecins, un mohel se penchant pour pratiquer une circoncision, etc. De nombreuses tombes de Cohanim sont marquées par des paumes étendues en guise de bénédiction sacerdotale. Quant aux dalles recouvrant de jeunes défunts, elles comportent des gravures représentant des rosiers épineux ou des arbres coupés.

Abraham Meiram, un riche homme d’affaires décédé en 1720, est honoré du titre de Gvir (d’autres titres honorifiques incluent Chacham) et on dit qu’il possédait le « champ d’Efron », comme son homonyme biblique. Sa tombe, comme celles des membres les plus pieux de la communauté, ne porte qu’une inscription en hébreu. D’autres combinent l’hébreu et le ladino, ainsi que des dates issues à la fois des calendriers juif et grégorien. Deux tombes adjacentes — celle d’Emmanuel Pereyra, mort en 1738, et celle de David Rodrigues Monstanto, mort l’année suivante — partagent la même terrible citation des Psaumes : « Seigneur Dieu, à qui appartient la vengeance. Ô Dieu, à qui appartient la vengeance, resplendis ! ». Plus bas, une inscription en espagnol décrit les circonstances identiques de leur mort : « Tués par les nègres révoltés ».

En arrivant au Suriname, je m’attendais à ce que le rôle central de l’esclavage dans l’histoire des plantations juives soit un sujet à la fois crucial et délicat. Mais bien que la présence et le nombre d’esclaves qui vivaient dans les plantations soient mentionnés sur quelques panneaux autour du centre d’information plutôt austère, le sujet n’a pratiquement pas été abordé. Il m’a fallu quelques jours pour comprendre qu’une nation aussi petite et aussi jeune, sortie depuis à peine 20 ans d’une guerre civile et luttant encore pour construire une économie viable, a d’autres priorités. Chaque parcelle de son identité nationale est trop précieuse pour être ignorée. Dans un pays dont la population est composée d’un tel mélange d’ethnies — les descendants d’esclaves, de groupes amérindiens indigènes et de colons européens, ainsi que d’importantes communautés indonésienne, indienne et chinoise (dont les ancêtres sont arrivés comme travailleurs sous contrat) —, les juifs, à peine présents physiquement, sont considérés comme une partie importante de l’histoire du Suriname.

Pourquoi la communauté juive n’a-t-elle pas essayé de grossir ses rangs pour survivre ? Il existe des documents faisant état de conversions individuelles réalisées par certains des membres de Jodensavanne, mais rien d’une ampleur suffisante pour modifier la trajectoire démographique de la communauté. L’aversion du judaïsme rabbinique pour le prosélytisme et l’éloignement du Beth Din d’Amsterdam qui desservait Jodensavanne ont sans doute joué un rôle. Pourtant, il existait des esclaves et des descendants d’esclaves qui voulaient être juifs ou se considéraient comme tels, en particulier ceux qui descendaient d’esclaves de sexe féminin fécondées par des juifs. À la fin du XIXe siècle, lorsque le gros de la communauté s’est installé à Paramaribo, les « Juifs noirs » ont fondé leur propre synagogue, Darhe Jesarim, dans la capitale.

Il est également très probable que ledit Beth Din d’Amsterdam — celui-là même qui a prononcé l’excommunication de Baruch Spinoza en 1656, juste au moment où les juifs commençaient à arriver au Suriname, et ne l’a pas levée depuis — n’aurait pas approuvé les conversions à grande échelle d’esclaves et d’enfants non reconnus de propriétaires de plantations. Mais rien n’indique non plus que les juifs de Jodensavanne aient été désireux d’utiliser la conversion pour augmenter leur nombre.

Si les juifs s’étaient montrés davantage disposés à convertir un plus grand nombre de personnes, le Suriname serait probablement aujourd’hui un État juif.

Quoi qu’il en soit, de nombreux non-juifs du Suriname d’aujourd’hui sont très fiers de leurs racines juives. Harrold Sijlbing, défenseur de l’environnement et actuel président de la Fondation Jodensavanne, se tient à côté de la tombe de son ancêtre David Cohen Nassy, l’un des premiers dirigeants de Jodensavanne, il y a plus de 350 ans : « L’histoire de ce que Nassy et sa famille ont vécu jusqu’à leur arrivée au Suriname est importante pour moi. En même temps, je suis très conscient qu’il était le propriétaire de la femme esclave dont je suis également le descendant. C’est ce qui fait notre identité surinamaise ».

Jovan Samson, un jeune archéologue surinamien qui dirige les nouvelles fouilles de la maison El Meza, avec l’aide de groupes de lycéens volontaires, déclare qu’il a lui aussi des ancêtres en partie juifs. « Je suis un descendant à la fois des juifs et des Amérindiens qui ont vécu dans ce lieu », explique-t-il. « Je découvre ici ma propre histoire. »

« Si la communauté de Jodensavanne avait cherché à convertir des individus au judaïsme, la demande aurait été considérable », explique Sijlbing. « Lorsque l’église morave a commencé son premier travail missionnaire sérieux ici, tout le monde a épousé cette religion. Mais les juifs étaient là bien avant les Moraves. S’ils s’étaient montrés davantage disposés à convertir un plus grand nombre de personnes, le Suriname serait probablement aujourd’hui un État juif. »

Aurait-ce été une bonne chose ? Il est certain que l’existence d’un État juif où qu’il se trouve est toujours une bonne chose pour les juifs du monde entier. Des renforts auraient pu être envoyés pour préserver le seul exemple d’autonomie juive au monde. Un Beth Din aurait pu décider que les juifs locaux pouvaient accélérer les conversions pour surmonter leurs difficultés économiques. Alors que nombre de juifs fuyaient les persécutions et les pogroms d’Europe de l’Est, certains auraient pu être attirés par le Suriname…

Au moment même où la dernière des premières communautés juives d’Amérique du Sud approchait de sa fin, l’immigration juive vers ce qui allait devenir la plus grande communauté de l’histoire de la diaspora juive s’accélérait. Partant des ports de la Baltique, les juifs fuyant la zone de résidence se dirigeaient comme un seul homme vers New York. Avec le recul, cela paraît inévitable. Nous sommes essentiellement une nation urbaine. Rétablissez-nous à Sion – ou au moins à Manhattan ! Un commonwealth juif dans la forêt tropicale relevait d’une réalité parallèle.

Je n’ai décelé aucun enthousiasme pour les fouilles et la préservation de Jodensavanne dans la minuscule communauté juive de Paramaribo. La capitale comptait autrefois trois synagogues ; aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une. Celle de la communauté des juifs noirs a été démolie au début du XXe siècle, lorsque certains de ses membres se sont officiellement convertis et ont été acceptés par les deux autres communautés. Zedek ve’Shalom, construite en 1736 pour les familles sépharades qui ont déménagé de Jodensavanne vers la ville en pleine expansion, appartient toujours à la communauté, mais elle a fusionné avec l’autre synagogue restante à la fin du siècle dernier.

Ce qui reste de la vie juive à Paramaribo est centré sur Neve Shalom, construite en 1835 par des commerçants juifs ashkénazes qui ne se sont jamais aventurés plus loin à l’intérieur des terres. Elle est maintenue en activité grâce aux revenus du bâtiment de Zedek ve’Shalom, aujourd’hui loué à une société informatique. Tout son mobilier a été démonté et remonté à Jérusalem, dans le cadre de la collection de synagogues du monde entier du musée d’Israël. Ironiquement, les philanthropes juifs prêts à financer la préservation de la synagogue à Jérusalem n’ont pas manqué.

Aujourd’hui, on estime à 150 le nombre de juifs à Paramaribo. Quatre-vingt-dix sont membres de la communauté, la moitié d’entre eux ayant plus de 60 ans. Cela fait dix ans qu’il n’y a pas eu de mariage ou de bar-mitsvah. Lilly Duym, vice-présidente et force motrice de la communauté, fait visiter à notre délégation la synagogue richement décorée. Elle est remarquablement bien conservée. Son sable blanc est frais et le petit musée attenant contient de nombreux tableaux et documents qui témoignent de la vie à Jodensavanne, ainsi que des objets religieux utilisés à l’époque. Quelques vieux rouleaux de la Torah se trouvent encore dans l’arche, bien qu’ils soient trop moisis pour être lus pendant l’office du shabbat.

Le monde juif n’a pas su venir en aide à Jodensavanne il y a 200 ans, alors qu’elle offrait encore la mince perspective d’un avant-poste juif autonome…

Mais si Lilly est impatiente de parler de son travail pour maintenir la communauté en vie, elle devient réticente lorsque l’on évoque le travail de préservation à Jodensavanne. Sa famille, les Abravanel, est arrivée là-bas il y a 350 ans, mais sa vie a été consacrée à la préservation de la communauté de Paramaribo – y compris la décision déchirante de fermer Zedek ve’Shalom, où ses proches ont pratiqué leur culte pendant près de deux siècles, et d’expédier son contenu à Jérusalem.

« Le gouvernement veut faire de Jodensavanne un site national », me chuchote un membre de la communauté. « Ils espèrent ainsi attirer des investissements. Ils sont moins intéressés à nous aider à préserver la vie juive ici même, là où se trouvent les juifs. » « Il est dommage qu’aucun membre de la communauté juive ne siège au conseil d’administration de la Fondation Jodensavanne », déclare Stephen Fokké, haut fonctionnaire au ministère de l’Éducation et énergique secrétaire de la fondation, d’un ton quelque peu énigmatique. Il semble que dans un pays aux maigres ressources, il n’y ait de place que pour un seul projet de conservation du patrimoine juif, et ce n’est pas celui qui concerne les juifs encore présents sur place.

Quelques jours après notre visite, l’UNESCO a reconnu Jodensavanne comme site d’une valeur universelle exceptionnelle. Cela aidera-t-il le gouvernement surinamais, la fondation Jodensavanne et les tribus indigènes locales à préserver le site et à en faire une attraction touristique viable ? Je n’en suis pas certain. Je doute que nous assistions à des visites répétées d’archéologues israéliens et de groupes juifs américains en voyage de bar-mitsvah pour aider à l’excavation et à la préservation du site. Le monde juif n’a pas su venir en aide à Jodensavanne il y a 200 ans, alors qu’elle offrait encore la mince perspective d’un avant-poste juif autonome dans un monde hostile, et il a d’autres priorités brûlantes aujourd’hui.

Mais que les maisons et les plantations soient révélées et restaurées ou qu’elles restent cachées sous les arbres, Jodensavanne devrait figurer dans notre mémoire juive collective. Aujourd’hui, il est urgent de rappeler que le maintien de l’autonomie juive n’a jamais été une tâche facile, ce qui explique pourquoi les communautés juives autonomes ont été si rares dans l’histoire. Pour garantir leur viabilité, elles doivent s’adapter à l’évolution du temps. Mais surtout, l’autosuffisance n’est jamais la solution idéale. Si l’autonomie juive doit exister quelque part, elle a besoin du soutien des juifs du monde entier.