Rabbin de la communauté Massorti en France, Yeshaya Dalsace est parti en Ukraine à Munkács – Moukatchevo en ukrainien -, où ne reste plus qu’une centaine de Juifs. Y était récemment organisée, pour une quinzaine de personnes, une commission rabbinique de conversion dont le processus, entamé il y a des années, avait été suspendu par la guerre. Récit de voyage.

La route vers l’Ukraine passe par Budapest. Dans tous les cas, il faut accéder à un pays limitrophe, puis continuer par voie terrestre. Budapest, que je connais depuis une vingtaine d’années, me semble de plus en plus intégrée à l’Europe, malgré les ambiguïtés de la politique d’Orban. Durant l’ère soviétique, la capitale hongroise était le centre de la vie juive du bloc de l’Est. On y trouvait la seule école rabbinique de tout l’hémisphère soviétique : le séminaire néologue (branche du courant massorti ou conservateur), petit reste d’une vie juive si prospère avant la Shoah sur tout le continent est-européen. Ce séminaire autrefois réputé fut construit, comme le furent beaucoup de séminaires dans le monde, sur le modèle de celui fondé en 1854 à Breslau (alors en Allemagne) par Zecharia Frankel. Après la guerre, le séminaire de Budapest formait les seuls rabbins du bloc communiste.

Cette extrême étroitesse de la vie juive à l’Est de l’Europe est révolue. Depuis la chute de l’URSS on assiste à un incroyable et inattendu renouveau dans l’ensemble d’une région qui vit débarquer toutes les organisations juives occidentales, en particulier les Loubavitch. Partout, des « Juifs du silence » reprirent la parole. Ils montèrent en masse en Israël dans les années 1990, d’autres émigrèrent vers l’Allemagne ou l’Amérique, mais certains restèrent sur place. Des jeunes revinrent ainsi à leurs racines, se redécouvrirent Juifs. Il n’était pas question, à l’époque, de faire de distinction entre « russe » et « ukrainien », tous étaient dans le même moule soviétique. Aujourd’hui, les identités juives sont bouleversées par le conflit: nombreux sont les Juifs qui quittent la Russie au climat délétère et où d’inquiétantes voix antisémites s’élèvent dans l’entourage de Poutine, tandis que, côté ukrainien, beaucoup ont fui les bombardements. Tous ceux que j’ai rencontrés se revendiquent d’abord et avant tout Ukrainiens. Poutine a réussi cette prouesse de créer une véritable identité ukrainienne chez des Juifs qui auparavant ne se pensaient pas forcément tels, à cause notamment de « héros » nationalistes tels que Bogdan Chmelnitsky ou Stepan Bandera, dont la seule mention des noms évoque les pires cauchemars à n’importe quel Juif quelque peu au fait de l’histoire.

Cinq jours après le début de la guerre actuelle, je téléphone en Israël à Evgueni, un vieil ami compagnon d’armes dans Tsahal, qui a grandi à Kharkiv et a servi deux ans dans l’Armée Rouge. Je prends des nouvelles pour savoir s’il a encore des proches à Kharkiv, alors sous les bombes russes, mais toute sa famille, au sens large, a émigré depuis longtemps. « Dis-moi Evguéni, tu te sens ukrainien ? » La réponse est tranchante, voire choquante : « Je suis Juif, les disputes entre Russes et Ukrainiens ne me regardent pas. Ils n’ont cessé de me brimer les uns comme les autres. Qu’ils aillent tous au diable ! » Trois semaines plus tard, son discours avait totalement changé, il voulait la victoire de l’Ukraine, souhaitait la mort de Poutine et sa fille était partie aider les réfugiés à la frontière roumaine. Grâce à Poutine, Evguéni, enfant de l’Union soviétique et israélien heureux (autant que peut l’être un véritable ashkénaze, donc pas trop) est devenu ukrainien.

Mais revenons à Budapest. Aujourd’hui, la capitale de la Hongrie constitue un centre juif actif : synagogues en fonction, restaurants kasher et nombreux touristes juifs, dont des Hassidim en pèlerinage dans ce qui fut un de leurs fiefs des Carpates. C’est dans le petit minyan haredi (groupe de prière orthodoxe) que je retrouve mon ami et collègue Shlomo, tout juste débarqué d’Israël. Le lendemain matin, de bonne heure, le train pour l’Ukraine nous attend, lui et moi. Sept heures de voyage en direction de l’Est. En fait, ce qui rallonge considérablement ce voyage, c’est le passage de la frontière, la lenteur des contrôles et, je crois, l’adaptation du train à un écartement différent des rails entre l’Europe et l’Ukraine. Je suis frappé par le nombre de femmes et d’enfants dans ce train. Au passage de la frontière il ne reste quasiment plus aucun homme, sinon âgé : ceux qui vont en Ukraine sont essentiellement des réfugiés sur le retour ou en visite. Un pont franchit une rivière grise, le drapeau bleu et jaune apparaît. Première gare, une masse de voyageurs descend. La police monte, contrôle des passeports, tous emportés vers un bureau par une soldate. Elle revient et rend à chacun son document. Je lui glisse poliment « spassiba », un des rares mots de russe que je connais. Elle esquisse un léger sourire, puis se retourne et me dit « in ukrainian we say : dyakouyo ». Premier contact avec la détestation du russe que Poutine a réussi à éveiller et que je croiserai encore à plusieurs reprises. En fait, tous les Ukrainiens savent très bien le russe et plus de la moitié le savent mieux que l’ukrainien. Mais, le russe, largement employé autour de moi durant ce séjour, est devenu langue ennemie, langue par défaut… J’essaie de retenir ce « dyakouyo » et chaque fois, l’effort de dire poliment ce mot d’ukrainien sera clairement apprécié par des gens qui par ailleurs, autant que je puisse en juger, échangent entre eux principalement en russe.

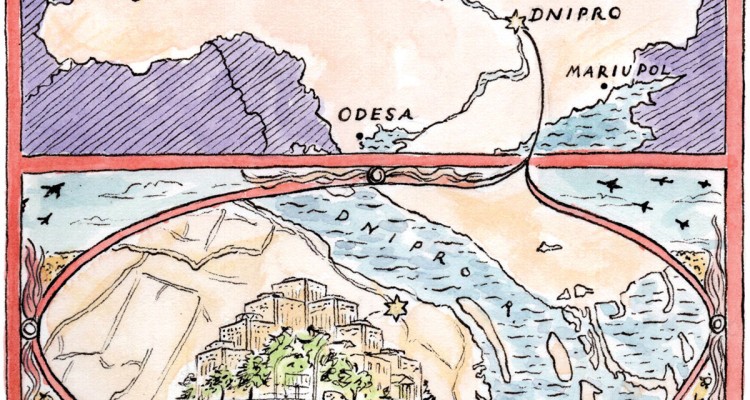

Le train se remet en marche et les villes traversées me projettent dans le passé. La frontière entre les pays de l’Est devenus membres de l’Union et ceux restés dans le giron du grand frère moscovite est technologiquement marquée. Jadis, passer le rideau de fer c’était basculer dans un autre monde. Après une trentaine d’années d’intégration au camp occidental, les traces culturelles de ce rideau de fer s’effacent. La frontière entre les deux mondes s’est déplacée vers l’Est, mais ici elle est encore tangible. Aller du bloc européen vers le bloc russe se ressent clairement. Si l’Ukraine gagne sa guerre d’indépendance, cette frontière sera repoussée au-delà du Dniepr.

Sur le quai de la gare, les séquences de retrouvailles sont déchirantes, on comprend immédiatement que ces gens ne se sont pas vus depuis des mois. Une femme en particulier, débarque avec sa fille d’une dizaine d’années, un homme, que je présume combattant, les attend. Ils s’étreignent et ne se lâchent plus, s’embrassent tour à tour, se serrent, hésitent à interrompre cette étreinte familiale pour se mettre en route. Combien de drames familiaux, d’inquiétudes, de souffrances, de séparations forcées se cachent derrière tant de baisers !

La nuit tombe lorsque nous arrivons à l’hôtel. Les rues sont sombres, pas d’éclairage public, le bruit de petits générateurs placés sur les trottoirs devant certaines boutiques ou cafés remplit la ville d’un vrombissement de fond assez fatigant. Certains magasins en ont, d’autres non. Les cafés fonctionnent ainsi et restent éclairés, se transformant de la sorte en lieux de ralliement pour la population. Les gens vont et viennent dans l’obscurité ou bien en s’éclairant avec de petites lampes ou avec celle de leur téléphone portable. Cela donne à la ville une atmosphère étrange et presque fantomatique. On entre dans l’hôtel plongé dans le noir, on devine des silhouettes, la réception est éclairée avec une lampe de poche, on voit à peine la dame qui nous accueille. On monte à l’étage à la lumière de nos téléphones.

Les infrastructures électriques sont systématiquement bombardées par les Russes. Le pays est nationalement solidaire des diverses zones plus ou moins touchées et l’électricité répartie par roulement d’une zone du pays à l’autre. Dès qu’elle est rétablie, environ deux heures chaque 24 heures, mais jamais aux mêmes heures, il faut en profiter pour recharger son téléphone, prendre une douche une fois l’eau assez chaude, se précipiter aux toilettes, contacter sa famille par WhatsApp lorsque le wifi fonctionne enfin, prendre des nouvelles du front sur internet. Mais attention, la conversation risque de s’interrompre subitement au milieu d’une phrase, la douche avant d’avoir eu le temps de se rincer et tout est à l’avenant. Face à cette adversité, les Ukrainiens semblent stoïques et bricolent. On installe des batteries de voiture pour alimenter un éclairage blafard d’ampoules à basse consommation. On marche à tâtons, on se regroupe autour d’une loupiotte. On ne quitte pas sa doudoune, etc. Je doute que Poutine parvienne à briser le moral des courageux Ukrainiens de cette manière. Il ne fait que creuser le fossé de la haine et du ressentiment.

Le but de mon expédition est un rassemblement juif à Munkács organisé par Reouven, un ami rabbin de Kiev actuellement réfugié en Israël. Il vient d’arriver avec sa femme et leurs trois filles. Je les connais assez bien car ils avaient séjourné chez moi à Paris. Cette petite famille constitue une formidable équipe. Reouven enseigne, chante, réconforte ; Léna sa femme anime, explique ; leurs filles organisent des jeux. Ma famille fonctionne un peu sur ce même schéma de « rabbinat familial » et je m’y retrouve. Une cinquantaine de participants à ce rassemblement arrivent d’un peu partout : Kiev, Odessa, Czernowitz, Dnipro (ville proche du front) et même de Berlin et de Varsovie où certains sont réfugiés depuis le début du conflit. La plupart se connaissent depuis des années. Ils ont participé ensemble à des camps d’été et à d’autres activités juives communautaires, mais ils ne se sont pas revus depuis des mois du fait de la guerre et sont heureux de se retrouver. C’est une partie du réseau de Reuven et Léna, une communauté juive ouverte d’esprit, chaleureuse, amicale et qui fonctionne tant bien que mal, en dépit des distances et des adversités.

Pourquoi Munkács ? Parce que la ville est proche de la frontière, accessible, et que dans un de ses hôtels se trouve un mikvé kasher (bain rituel). En effet, un certain Roth, milliardaire originaire de Munkács y a investi dans un complexe immobilier, dont cet hôtel où il a fait construire un mikvé. La ville peut ainsi recevoir des hassidim en toute quiétude. Le mikvé nous intéresse car nous organisons un Beit Din (commission rabbinique) de conversion pour une quinzaine d’individus dont le processus, entamé il y a des années, était suspendu par la guerre. Trois rabbins vont s’entretenir avec les candidats et décider de chaque cas. L’enjeu, décisif pour les postulants, génère une atmosphère assez particulière, un mélange de tension et de communion.

Munkács est une petite ville de province plutôt jolie. Avant la Shoah, près de la moitié de la ville était juive, avec une communauté forte d’environ 14 500 membres. C’est un coin où l’on a pu changer plusieurs fois de passeport sans déménager. Autrefois intégrée à l’empire austro-hongrois, la ville a été rattachée à la Tchécoslovaquie en 1920. Comme dans toute l’Europe de l’Est et notamment dans cette région de Transcarpatie, la population juive locale présentait toutes les factions et sensibilités possibles. Il y avait des Hassidim, des progressistes, des sionistes, des bundistes, etc. Cependant, un rabbin marqua particulièrement le lieu : Rabbi Ḥayim El‘azar Shapira (1872–1937), l’Admour de Munkács, dont la fermeture d’esprit fanatique est restée légendaire. A ses yeux, la moindre innovation – et au premier chef le sionisme, était satanique. Aujourd’hui, la Hassidout dite de Munkács, parmi les plus rigides, existe encore et se trouve notamment à Borough Park, à Brooklyn, ainsi qu’à Jérusalem où elle forme un petit ilot fermé sur lui-même dans le quartier de Na’hlaot en plein centre-ville. Il existe un célèbre film documentaire en noir et blanc sur les Juifs de Munkács en 1933, où l’on voit pêle-mêle le rabbin exhortant en yiddish les Juifs d’Amérique à respecter le Shabbat, des enfants sionistes dansant et chantant l’Hatikva, un jeune Hassid négociant un volume du Talmud auprès d’un libraire ambulant, des hommes et femmes mélangés… Des extraits de ce film sont projetés en permanence à l’entrée de l’exposition mémorielle de Yad Vashem afin de montrer le dynamisme et la diversité du monde juif d’avant le génocide.

Avec les accords de Munich de 1938, la ville fut annexée par la Hongrie. En 1944, avec l’invasion allemande, deux ghettos y furent installés dont les Juifs furent expédiés en quelques convois vers Birkenau, dans le cadre de l’effroyable déportation des Juifs hongrois orchestrée par Eichmann qui signifia l’extermina de plus de 430.000 personnes en à peine 2 mois. Après la guerre, la région de Transcarpatie bascula dans l’Ukraine soviétique et à Munkács – Moukatchevo en ukrainien – une discrète vie juive perdura sous l’ère communiste malgré les nombreuses persécutions.

Aujourd’hui, il n’y reste presque plus de juifs ; à peine une centaine d’individus, dont une toute petite poignée assure le fonctionnement de la synagogue. Celle-ci a récemment été restaurée et c’est là, avec eux, que j’ai prié chaque matin dans le minuscule bureau afin d’éviter le froid de la salle principale. A leur tête Abraham Leibowitz, un homme charmant, doté d’un yiddishe punem (un visage juif) à la douceur inimitable. Il a un fils à Jérusalem, un autre à Kiev, des petits enfants, mais son cœur bat pour Munkács. Son père, seul survivant de la Shoah de sa famille, vérifia que sa femme figurait bien sur les listes allemandes afin d’avoir la certitude d’être veuf et trouva ensuite une nouvelle épouse parmi les survivants : Abraham fut l’enfant de la reconstruction. C’est maintenant un vieux monsieur qui préside à la modeste destinée juive de Munkács. Notre seule langue commune est le yiddish mais, vu le niveau du mien et l’accent du sien, la conversation reste hélas limitée ! La communion des esprits et la tendresse des regards fonctionnent toujours dans ces cas-là, au-delà des obstacles linguistiques. On comprend qu’avec le poids de l’histoire et celui de la situation actuelle, prier dans la petite synagogue en compagnie des derniers Juifs de Munkács n’est pas banal, ni pour nous, ni pour eux. Grâce à notre groupe, il y eut minyan à la synagogue, chose qui, hormis à Kippour, n’était pas arrivée depuis plus d’une année.

Marcher dans une petite ville comme Munkács est tout aussi poignant que révoltant. On passe de rue en rue, on regarde les maisons, les magasins, on sait qu’ici vivaient des Juifs par milliers ; mais rien ne vient plus le dire. Qui pourrait même le supposer ? Personne. Rien ne le rappelle, pas un monument, pas une inscription, pas un pavé de cuivre sur le trottoir. Un pan entier de la ville a été déporté et exterminé en moins d’un mois. La ville a été vidée, amputée de son cœur, de ses membres. Comme dans toutes ces contrées de l’Est de l’Europe, rares sont les rappels de ce passé pourtant si peu lointain.

Aujourd’hui, l’enjeu n’est même pas de reconstruire, mais de sauver les petits restes encore viables. A quelque distance de Munkács, en Slovaquie, à Kosice, où j’eus l’honneur d’officier dans une magnifique synagogue Art-déco pour le premier mariage juif public depuis la Shoah, je me souviens d’un panneau posé au centre ville à la mémoire des Juifs hongrois dont les convois étaient passés par cette petite ville industrielle, nœud ferroviaire régional. Ce modeste monument témoigne d’une amorce de sortie de la politique de silence de l’ère communiste. Pour autant, il ne dit mot des 10.000 Juifs de Kosice déportés, eux, par les bons soins du gouvernement du très catholique et très slovaque père Tiso, prêtre et concomitamment grand fasciste devant l’Eternel, jamais désavoué par sa Sainteté le pape Pie XII. De même, sur l’immense bâtiment du philarmonique local, rien n’indique aux passants qu’il s’agissait à l’origine d’une synagogue. Se retrouver dans ces endroits est à la fois fascinant, émouvant mais aussi insupportable du fait de ces réflexes amnésiques et du peu de cas fait de la disparition d’un judaïsme millénaire.

Nous voilà à espérer le retour de l’électricité au moment de nous réunir dans la pénombre pour recevoir, devant le Beit Din, des candidats à la conversion, écouter le parcours de chacun, et organiser dans la précipitation un Mikvé.

Les candidats à la conversion ont attendu ce moment depuis plusieurs années, après un long cheminement personnel. Comme souvent dans ces dossiers, le parcours est fait de tâtonnements, de découvertes, d’apprentissages, de la lente intégration à une vie juive personnelle active certes mais renaissante. Les portraits de nos candidats sont contrastés.

Il y a Ilona, de père juif et qui toujours s’est sentie juive, et ses deux filles de 13 et 3 ans. La grande est née d’une première relation, le père a disparu, elle veut faire sa Bat-mitsva. Elles sont de Kiev, mais vivent actuellement réfugiées à Berlin, le mari est à l’armée en Ukraine. Une famille bouleversée par la guerre dont le judaïsme est un des fils qui la font tenir debout.

Nina, ses deux enfants et son mari viennent d’Odessa. De père juif, elle travaille depuis des années pour l’Agence juive, son approche est très culturelle. Le père de son garçon et de sa fille est parti et ne s’en occupe pas. Son mari a fait une conversion libérale, il a fréquenté les Loubavitch durant des années et cherche un juste milieu dans l’approche Massorti. Il tient à refaire une forme de conversion/confirmation. Il en est de même pour Kosta, la trentaine, célibataire et au parcours un peu similaire.

Pavel a une vague origine juive, sa femme est juive mais avait des difficultés à le prouver. Elle est partie en Israël où elle a été convertie avec leur fille mais lui ne peut les rejoindre car il est mobilisable. Il reste ici en espérant la fin de la guerre et leur retour, à moins qu’il ne fasse aussi Alya.

Norman est dans une situation un peu semblable : sa sœur est mariée à un Juif et ils sont en Israël. Leurs parents sont également en Israël et convertis. Quant à lui, il connait bien Israël où il a vécu un temps. Comme tous les hommes de ce pays, il y reste coincé par la guerre et vit avec son chien, sous les bombardements, en attendant des jours meilleurs.

Katerina est une femme d’affaire qui possède plusieurs usines et a beaucoup fait pour la communauté de Kiev. Telle son homonyme dans le roman d’Appelfeld, elle n’est pas juive mais a grandi au milieu des Juifs et vit sa vie en Juive, ce n’est pas pour elle une question. Elle réside actuellement à Berlin.

Dasha est mariée à un diplomate israélien d’origine biélorusse. Elle est actuellement à Berlin et travaille dans la communauté.

Tatiana est d’origine juive, elle a de la famille en Israël, elle vient de Berlin avec son fils David âgé de 11 ans et qui fréquente une école juive.

Le cas le plus curieux est ce couple de Tchernivtsi, déjà âgé et accompagné de leur fils adulte. Leur démarche est strictement spirituelle. Ils n’ont aucune origine juive ; c’est un passage par le protestantisme qui les a menés au judaïsme. Toute la famille attend avec impatience ce moment d’entrée dans l’Alliance d’Israël depuis des années.

Il y a aussi Vera, une dame âgée, qui fait une démarche à peu près semblable.

Et il y a enfin le cas touchant de Kristina et de ses deux enfants. Ils sont assidus dans cette vie juive qu’ils ont découverte grâce au garçon de 13 ans qui est scolarisé depuis des années dans une école juive réputée pour son bon niveau. Peu à peu, le judaïsme les a attirés et ils se sont mis à pratiquer et à fréquenter la communauté. Ils se sentent juifs, voudraient l’être officiellement, mais le père et mari – qui, lui, n’est pas venu – ne s’y intéresse pas. Nous sommes contraints de refuser au regard de la situation familiale car ce serait créer un mariage mixte.

Ce qui ressort clairement de chacun de ces cas, c’est la forte motivation de renouer des liens distendus avec une origine juive, mais aussi parfois l’attraction que peut exercer le judaïsme pour des gens en quête de spiritualité. En cela, l’Ukraine ne diffère pas vraiment des autres pays. Par contre, l’adhésion au judaïsme y passe toujours par des rencontres humaines, une vie communautaire chaleureuse et ne semble guère poser problème dans un pays où l’antisémitisme fut si virulent. L’Ukraine d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier, tous me le disent. L’antisémitisme y serait marginalisé. Le héros national, celui sans qui l’Ukraine n’aurait sans doute pas pu tenir face à l’invasion russe, celui qui osa répondre à l’Occident « ce n’est pas un taxi qu’il me faut, mais des munitions ! », est ce petit Juif admirable qui a soudé le pays dans la résistance à l’oppresseur.

La situation actuelle des communautés juives d’Ukraine est fragilisée par la guerre et les migrations qu’elle engendre. Mais on sent combien le tissu reste fort entre les communautés, parfois au-delà des frontières.

Pour le Shabbat, la grande tablée réunit une cinquantaine de participants. Les repas sont froids, mais les cœurs sont chauds. A la slave, chacun y va de son toast précédé d’un petit discours, l’émotion coule autant que l’alcool. Quand vient mon tour, j’explique à quel point l’Ukraine est présente dans les médias en France et que nous sommes profondément engagés à leurs côtés. On me dit l’importance de cette solidarité de la France, combien les Ukrainiens ont besoin de sentir qu’ils ne sont pas seuls. Je parle aussi des Juifs d’Ukraine, de ceux de Munkács, de l’importance et de la force symbolique d’être là ensemble aujourd’hui. On pleure, on rit, paroles de Tora et toasts se succèdent.

Le Shabbat matin, la synagogue vibre de la présence de tout ce groupe. Cela bouscule un peu les habitudes de la poignée de Juifs locaux qui, il faut bien le reconnaître, ne sont pas de joyeux drilles. La synagogue étant orthodoxe, les femmes s’assoient à l’arrière, mais nous négocions tout de même l’ouverture du rideau opaque destiné à la visite d’authentiques hassidim de Munkács en pèlerinage. Lire dans le sefer Tora est une épreuve, la luminosité est faible en ce temps de grisaille hivernale et aucune ampoule ne brille dans la synagogue. À Minh’a, la prière du soir, cela empire. Mais à peine la prière terminée, soudain : « Vayehi or ! » (« que la lumière soit ! »), tout s’allume sans prévenir. Ce signe du ciel n’a pas manqué de nous faire tous rire.

Aussitôt Shabbat terminé, un chauffeur commandé nous rejoint pour nous ramener, Shlomo et moi, à Budapest par la route. Un trajet interminable avec 4 heures d’attente à la frontière ! Je pars avec regret. Le lendemain, deux mariages seront célébrés parmi les personnes fraichement converties au judaïsme. Abraham Leibowitz a sorti la h’ouppa (dais nuptial), préparée il y a quelques années pour l’inauguration du sefer Tora. Mais d’un mariage à proprement parler, entre un ‘hatan et sa kala, à Munkács même, il n’en a pas souvenir… Ce serait donc les premiers mariages ouvertement célébrés depuis la Shoah ! Comme quoi, un Juif doit toujours garder espoir.

Yeshaya Dalsace

Yeshaya Dalsace suit des études de droit, une licence d’hébreu, et entre au Théâtre National de Chaillot sous la houlette d’Antoine Vitez qu’il suit à la Comédie française. Il s’installe en Israël, et il est ensuite journaliste à la section française de Kol Israël. Accepté comme boursier pour suivre une formation en Études Juive à l’institut Shechter de Jérusalem, il obtient le diplôme rabbinique du mouvement Massorti. Dans le même temps, il enseigne l’Art Dramatique à l’Université Hébraïque de Jérusalem et y fait de nombreuses mises en scène. En octobre 2000, il revient en France comme rabbin de la communauté Maayane Or à Nice. Depuis 2010, il est rabbin de la communauté massorti de l’Est parisien, DorVador.