Vienne, 1900 : l’Empire austro-hongrois décline. Son voisin allemand lui fait de l’ombre et la mobilité sociale des décennies précédentes s’enraye. En 1984, dans un ouvrage devenu un classique, Vienne 1900, le sociologue Michael Pollak analysait les effets produits par cette crise politique et sociale à travers la notion d’identité blessée. Bruno Karsenti revient sur ce livre cette semaine dans K. À son tour, il précise les causes de cette crise et sa conséquence principale : le développement d’un antisémitisme inédit. Antisémitisme qui produisit une blessure d’identité chez les Juifs viennois engagés, eux aussi, dans la même dynamique d’individualisation. Mais cette blessure, qui leur est propre, va en faire les acteurs privilégiés pour tenter d’interroger et de répondre, par différentes voies – la psychanalyse, la social-démocratie, le sionisme – à cette crise de la modernité dont ils sont à la fois des témoins et des victimes d’un certain type. Plus d’un siècle plus tard, la résurgence de l’antisémitisme signale une nouvelle crise des sociétés libérales européennes. Mais une crise dont toutes les voies de sortie semblent cette fois, au regard des attaques subies par la psychanalyse, de la faiblesse de la social-démocratie et de l’omniprésence de l’antisionisme, être bouchées.

La grande exposition sur Vienne qui eut lieu à Beaubourg en 1986, sous la direction de Jean Clair, est restée dans toutes les mémoires comme un succès exceptionnel, attirant sans discontinuer pendant plusieurs mois des foules entières de visiteurs. Intitulée Naissance d’un siècle (1880-1938), elle donna lieu quelques années plus tard, en 1992, à la publication d’un catalogue où elle fut rebaptisée, reprenant la formule d’Hermann Broch, L’apocalypse joyeuse [1]. D’une formule à l’autre, on discerne une inflexion, qui n’est pas sans refléter celle de l’état d’esprit européen au cours de ces quelques années charnières où la confiance dans l’avenir s’est érodée et a fait place au scepticisme, prélude à la défiance à l’égard de l’Europe qui s’est par la suite imposée et qui domine à présent. Plus récemment, la même formule a d’ailleurs été reprise, mais à un tout autre propos : elle a servi de titre à un livre consacré à l’histoire de l’industrialisme européen[2] et à la crise environnementale que le productivisme invétéré des sociétés modernes leur prépare. Aucun lien avec Vienne, visiblement, ou en tout cas pas d’autre lien que l’évocation d’un certain genre d’époque, appelée à se reproduire en changeant seulement de préoccupation et d’échelle. Une époque propice à l’hallucination collective, où le fait d’atteindre un sommet civilisationnel coïncide étrangement avec la marche heureuse, insouciante plutôt qu’inconsciente, vers une destruction annoncée.

Il est vrai que la Vienne du tournant du siècle est comme un point d’interrogation logé dans notre passé. Les Européens d’après 1945 y reviennent régulièrement, comme si elle recélait une question en suspens, qu’ils abordent selon les périodes avec plus ou moins d’enthousiasme ou d’anxiété, de ferveur ou d’inquiétude. L’attraction demeure, mais l’accent s’inverse selon qu’on cherche dans Vienne une ressource positive dans une marche pleine d’allant, ou au contraire le crible destiné à nous déniaiser et à nous retenir sur une pente mortelle. A coup sûr, on est maintenant dans le second cas, ce qui justifie la reprise par l’écologie politique de l’image de l’apocalypse joyeuse.

Prenons donc au sérieux l’invitation au détour. Peut-on, à nouveau, se servir de Vienne afin d’approcher notre état moral actuel, avec les défis qui s’y posent pour l’Europe d’aujourd’hui ? L’exercice vaut la peine d’être tenté. D’autant qu’on dispose pour cela, outre du catalogue déjà cité, de quelques ouvrages précieux, qui ne demandent qu’à être actualisés dans leurs conclusions pour éclairer notre chemin.

***

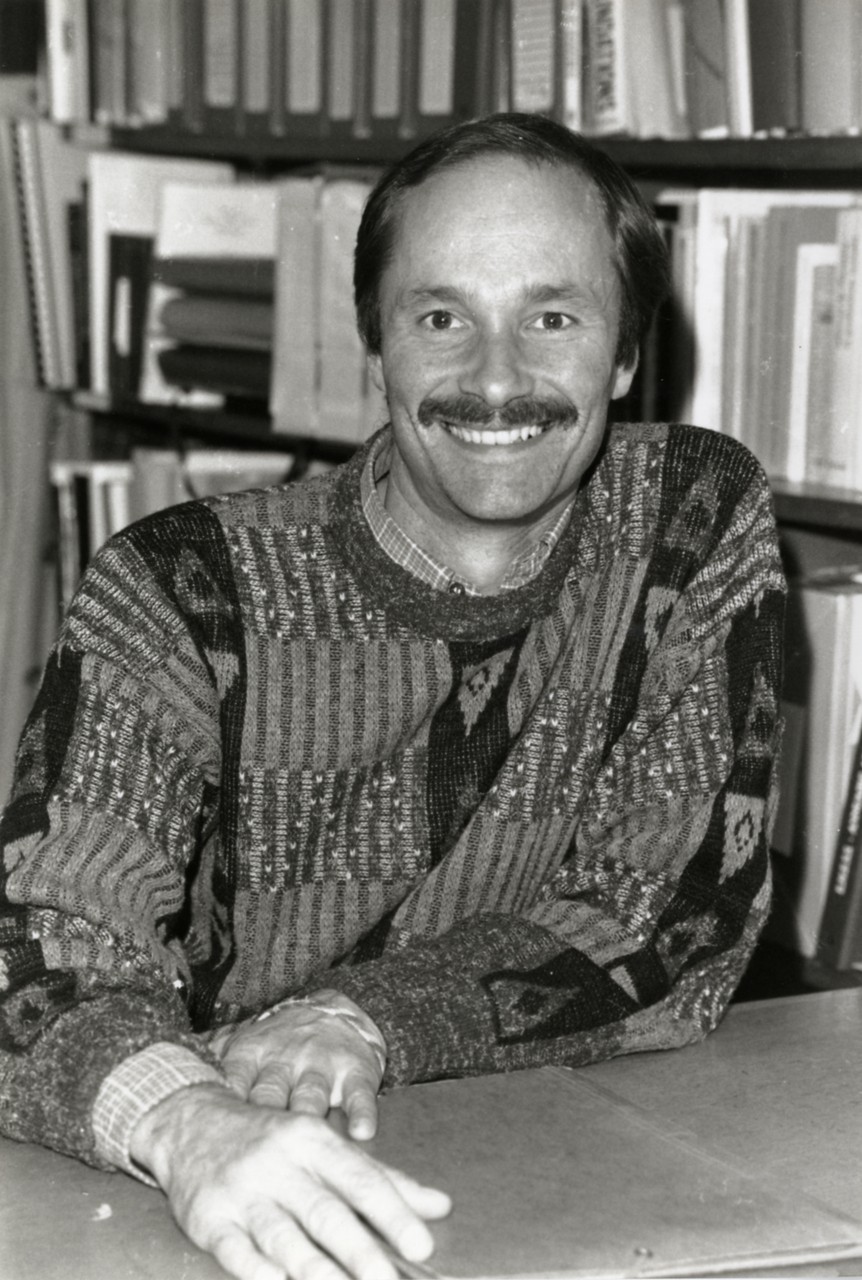

Parmi ces ouvrages, celui du sociologue Michael Pollak[3], qui fut l’un des spécialistes – avec Nathalie Heinich – engagés auprès de Jean Clair dans la préparation de l’exposition de 1986, est particulièrement notable. Dans Vienne 1900, paru en 1984, il avait fait de cette ville, dans le sillage des études de l’historien Carl E. Schorske[4], un observatoire privilégié de ce qu’il appelait « l’identité blessée ». Trois blessures de l’identité, vécues différemment selon les couches sociales, étaient mises en lumière dans le livre de Pollak : le vacillement de l’appartenance nationale, avec ses effets politiques violemment contradictoires, les recompositions de l’identité culturelle au sein des mouvements artistiques, et enfin ce qu’on désignerait aujourd’hui comme des troubles des rapports de genre, provoqués par l’interrogation ouverte sur la formation des identités sexuelles.

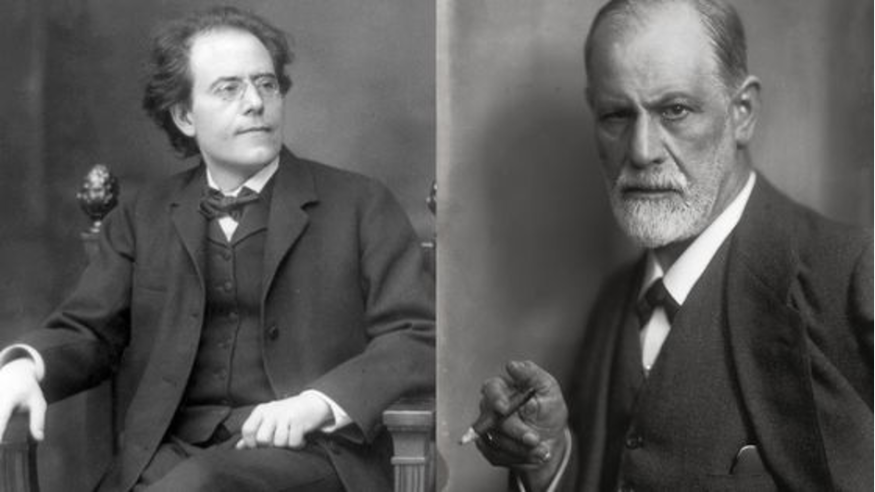

Renouvellement de la pensée politique, Vienne le fut en effet au moins à trois titres. Elle vit naître l’austro-marxisme, la plus grande percée dans la pensée socialiste après Marx, le sionisme politique porté par Herzl, et l’antisémitisme comme mouvement de masse dans lequel le nazisme allait prendre son essor. Dans le même temps, l’ébullition artistique se produisit dans tous les domaines, en musique comme en architecture, en littérature comme en peinture, et les avancées scientifiques se multiplièrent (la logique, les mathématiques, la physique et la théorie du droit s’y transformèrent radicalement, la psychanalyse s’y fonda). A l’échelle d’une ville et d’une poignée d’années, le phénomène a quelque chose de miraculeux. Le contraste n’en est que plus frappant avec la formation qu’on constate des tendances à l’autodestruction, comme si, en vase clos et localement, le désastre entamait sa grande répétition.

C’est bien connu, il n’y a pas de miracle en histoire. En l’espèce, l’axiome signifie : croire au miracle, c’est vider l’histoire de ce qu’elle peut vraiment nous apprendre sur nous-mêmes. Parler d’identité blessée en un sens sociologique, c’est au contraire commencer à voir plus clair, et amorcer une explication. Mais pour y parvenir, une focale doit être adoptée. Pollak, à cet égard, ne détourne pas les yeux. Tout repose sur un autre constat, qu’il faut introduire dans la position du problème et expliquer lui aussi : la centralité des juifs, le fait qu’ils soient omniprésents et occupent le premier plan des différentes scènes, imaginaires et réelles, en lesquelles se décompose ce moment viennois.

Leur cas a quelque chose de spécifique, quoique cette spécificité ne se détache que sur un fond commun. Il s’agit de la dynamique générale d’ascension sociale et de croissance de la bourgeoisie urbaine que connaît toute l’Europe de l’époque – dont les juifs, quant à eux, ne bénéficièrent que très inégalement selon les pays. La généralité du processus peut se définir de la manière suivante : un fort élan modernisateur se marque dans la seconde moitié du XIXème siècle, qui connaît des modalités et des rythmes différents, et qui engendre du même coup, selon les situations, des problèmes d’ajustement à chaque fois singuliers pour les individus et pour les communautés que comprennent les États. C’est l’optique que prend Pollak dans sa description : partout, on assiste à des reconfigurations identitaires, que ce soit au plan individuel ou au plan collectif. On rejoint le cœur de l’idée d’« identité blessée », particulièrement sensible à Vienne, mais repérable ailleurs à des degrés moindres. Pas de modernisation sans blessures infligées aux identités, plus ou moins profondes et plus ou moins surmontables. Ou encore : pas d’émancipation libérale sans contrecoup identitaire, du fait du choc subi par les attachements particuliers et du besoin d’intégration nouveau qui naît de cette atteinte. Le socialisme et le nationalisme, en ce sens, sont forcément attisés par ce qui se produit. Ils offrent des solutions antithétiques au phénomène de l’identité blessée, et ils le font d’autant plus quand le libéralisme entre en crise et ne parvient plus, par ses propres ressources, à répondre aux exigences des individus et des groupes.

Vienne décline cette grande transformation européenne à sa manière. Durant une séquence assez courte, qui coïncide avec le début du règne de François-Joseph, entre 1850 et 1870, elle a été le lieu d’une poussée libérale soudaine, tant sur le plan économique que social. Les barrières se sont levées, l’étau des traditions et des dominations religieuses s’est desserré, les privilèges statutaires se sont atténués, de telle sorte que la bourgeoisie libérale s’est trouvée soudainement favorisée dans son ascension. Parmi elle, on comptait nombre de juifs, que les perspectives d’amélioration de leur condition avaient attirés dans la capitale, et qui y ont vu leur situation changer significativement.

Mais ce succès du libéralisme restait pris dans un cadre bien particulier : celui d’une concession impériale, et non pas d’une réforme des institutions dans un sens qui soit réellement démocratique. Concession qui se produisait de surcroit dans un contexte d’affaiblissement de l’Empire sur le plan international, la concurrence avec la Prusse tournant à l’avantage de cette dernière, surtout après l’unification bismarckienne. Du côté viennois, le triomphe du libéralisme s’est alors avéré lourd d’ambiguïtés. Il a été enclin à se vivre sur un mode illusoire, où l’empire s’est trouvé paré de toutes les vertus qu’il n’avait pas dans la réalité. C’est que, dans ce contexte, les libéraux ne visaient pas la transformation du pouvoir. Ils se satisfaisaient au contraire de la représentation d’une nationalisation harmonieuse, à l’ombre d’un empire supposé bienveillant, à même de garantir la pluralité des identités particulières en les abritant sous une identité surplombante, investie d’une valeur supérieure incontestée.

On le voit, le cas particulier de la modernité viennoise tient alors aux écueils qui n’ont pas manqué de se dresser sur sa route. Ils ont rapidement fait éclater la conscience bourgeoise, porteuse du mouvement ascensionnel libéral, en plusieurs fractions fortement opposées les unes aux autres. Le principal écueil tient à un certain conservatisme d’arrière-plan, que l’illusion impériale n’avait pas cessé d’entretenir au sein même du libéralisme. Concrètement, cela signifie que les appartenances traditionnelles, les corps et les groupes confessionnels se sont maintenus sans avoir été travaillés et modifiés de l’intérieur par les tendances modernes. Dans le même temps, comme la poussée libérale ne cessait pas de se produire, elle suscitait forcément la valorisation des identités individuelles. Mais elle le faisait sans offrir l’ancrage nouveau requis pour que l’intégration puisse se faire, et donc sans fournir l’identité collective nouvelle à même de lui correspondre. La blessure identitaire réside dans ce déficit. Le nouvel ancrage était d’autant moins disponible qu’il prenait la forme distante et chargée de projections imaginaires de cet empire dispensateur d’harmonie – une harmonie dont le caractère évanescent s’attestait de plus en plus à mesure que le cadre censé la prodiguer perdait de sa consistance. C’est ainsi qu’au bref triomphe du libéralisme succéda sa crise prolongée, qui ne cessa de s’accuser tout au long des années 1870 et aboutit au retour au pouvoir des conservateurs et aux affrontements politiques des années 1880.

Inévitablement, la crise s’était en effet payée de fortes réactions nationalistes et socialistes. Les premières ont vu converger un courant chrétien-social porté par la petite-bourgeoisie exclue des avantages du libéralisme, et une réaction des classes supérieures, bourgeoises et aristocratiques, menacées dans leurs privilèges et soucieuses de les rétablir. Les secondes réactions, d’un tout autre type, ont nourri le socialisme, en l’occurrence la social-démocratie autrichienne, caractérisée par la tentative de construire les cadres institutionnels à même d’intégrer une réalité foncièrement plurielle, à la fois en termes de classes et de nationalités, à l’intérieur d’un État multinational repensé de fond en comble.

Au cœur de cette configuration se détermine la position des juifs, comme un point de condensation de toutes les contradictions à l’œuvre. En forte croissance démographique dans la seconde moitié du XIXème siècle, ils furent nombreux à bénéficier à plein de la poussée libérale et émancipatrice. Dans cette frange bourgeoise, cela les a inclinés à un puissant sentiment national-impérial, un loyalisme aigu à l’égard du pouvoir et une croyance marquée en sa capacité à réaliser l’unité nationale (ce qui se traduisait, pour eux, en valorisation de la culture germanophone prise sous ses traits universalistes).

Dans le même temps, l’effritement du libéralisme et le renforcement des tendances nationalistes réactionnaires mettaient les juifs sur la sellette. Ils devenaient le pôle sur lequel se fixaient la plupart des critiques quant aux dommages causés par la modernisation, et ils le devenaient d’autant plus facilement que ces critiques pouvaient, dans leur cas, combiner des arguments prémodernes – les accusations portées par une identité chrétienne offusquée, qui visait sa restauration à l’encontre des membres d’une religion étrangère – avec des arguments modernes – les juifs figurant ces « parvenus » avantagés indûment par le libéralisme, au détriment aussi bien des classes moyennes et inférieures que des classes supérieures en instance de déclassement.

L’antisémitisme a pu ainsi apparaître comme le dénominateur commun à diverses fractions de classes qui se réorganisent sous l’effet de la crise du libéralisme, et qui donnent forme ensemble à un nationalisme réactionnaire particulièrement agressif, à contresens du processus de nationalisation libérale amorcé dans les décennies précédentes. On sait que la percée fulgurante de l’antisémitisme se mesure à l’échelle de toute l’Europe dans les dernières décennies du siècle. Cela étant, c’est à Vienne qu’elle acquiert ce visage remarquablement épuré, qui laisse transparaître la dynamique sociale et la politisation spécifique de l’expérience moderne dont elle est la résultante. Et surtout, ce qui est plus essentiel encore, c’est à Vienne qu’on discerne le mieux la contrepartie de cette politisation dévoyée de la société, en termes d’individualisation de ceux-là mêmes sur lesquels les représentations réactionnaires se projettent. En d’autres termes, c’est là qu’on voit avec la plus grande netteté la collusion qui se produit entre expérience moderne et expérience juive, saisissable à l’aide d’un seul et même schème : précisément celui de la blessure identitaire.

Un seul schème, mais pas décliné de la même manière. Au symptôme de l’identité blessée comme identité nationale-libérale échouée – identité collective viennoise imputable à une pathologie de la modernisation, dont le débouché principal est l’antisémitisme – répond une identité juive aiguisée, qui a sa propre blessure. Celle-ci peut se décrire comme une sorte de réaction à la réaction, une blessure de second degré, où s’enclenche quelque chose d’inédit : une réflexivité accrue, une créativité exacerbée, et au bout du compte un potentiel décuplé de relance de la modernisation sur de nouvelles bases. C’est par ce biais de blessure à double détente que l’on rejoint le noyau incandescent de la fécondité culturelle aux expressions multiples de la Vienne 1900.

De qui parle-t-on exactement ? On parle de juifs d’immigration relativement récente, arrivés de Galicie, de Bohème ou de Hongrie, pour lesquels les décennies libérales ont joué comme un appel d’air, et dont les trajectoires viennent se briser maintenant sur l’antisémitisme triomphant. Exclus des groupes étudiants où ils avaient commencé à être intégrés, entravés par les corporations renaissantes, leur nationalisme germanophone et pro-impérial devient impraticable. Ils sortent alors de l’illusion par leur propre voie. Et on les voit se distribuer dans plusieurs directions, qui sont toutes des versions de la blessure redoublée qui les affecte en propre.

La première direction qu’ils prennent est la refonte de la politique intérieure et de son rapport aux autres États qui se construisent en Europe à la même période. Ils s’investissent alors dans la constitution d’un véritable État multinational, selon des principes socialistes, et donc en passant par une critique du libéralisme qui soit non-nationaliste, mais qui procède à une redéfinition de ce que veulent dire nation et nationalité, réorientées dans le sens d’une émancipation européenne et virtuellement mondiale. Ici réside le fondement de l’austro-marxisme, dont la majorité des théoriciens sont juifs (Otto Bauer, Victor Adler, Max Adler, Therese Schlesinger, Gustav Eckstein…).

Une seconde direction qui se dessine, c’est l’affrontement direct au problème d’identité individuelle, alors que se dérobe toute identité collective d’arrière-plan dans une situation politique de plus en plus vacillante. Dans ce cas, c’est comme si on scrutait la blessure comme béance vécue subjectivement, en lien avec le déficit d’appartenance éprouvé. Cette problématique connaît plusieurs versions, artistiques et scientifiques, dans lesquelles les juifs s’investissent en nombre. Non pas, soulignons-le, l’apolitisme de la science et de l’art ; mais plutôt l’écart réflexif que la science et l’art rendent tous deux possibles, de sorte à faire de l’articulation problématique de l’individuel et du collectif un objet d’analyse en soi, un phénomène à élucider plutôt qu’une expérience fondatrice qu’on se donnerait pour acquise. La proximité de la psychanalyse – « science juive », selon ses détracteurs, mais surtout groupe de savants qui, juifs dans leur quasi intégralité, contournent la question juive pour poser le problème de la structuration conflictuelle du psychisme humain à la lumière d’une expérience dont les juifs de leur époque, à commencer par eux-mêmes, font l’épreuve – avec les expérimentations littéraires du groupe Jung-Wien et de ses plus brillants représentants (Schnitzler, Krauss, Hofmannsthal et Zweig, pour ne citer que les plus célèbres) atteste de l’importance de ce qui se produit dans ce cadre viennois.

Quant à la troisième direction ouverte par la blessure juive, il s’agit évidemment du sionisme. Que cette innovation politique radicale soit née à Vienne, qu’elle soit le fruit du centre-est de l’Europe et de cette configuration sociale et politique si particulière, n’est pas dû au hasard. La singularité et l’étrangeté du « phénomène Herzl » – un journaliste-dramaturge mondain qui jette toutes ses forces dans un projet national utopique, au succès inattendu – n’ont pas échappé à Pollak. Surtout, ne lui a pas échappé le fait que le phénomène ait une portée qui va au-delà de la ligne où on le cantonne le plus souvent, à savoir l’histoire des juifs. Avec le sionisme, en effet, c’est la socio-histoire de l’Europe tout entière qui se réfléchit sous l’une de ses facettes. Sa signification est loin de ne valoir que pour les juifs, puisqu’elle consiste au fond en la reconstruction d’une identité collective où la nationalisation puisse se poursuivre au-delà de la crise du libéralisme, et donc des réactions régressives conservatrices nées de cette crise, dont l’antisémitisme n’a pas été une excroissance quelconque ni conjoncturelle.

Bref, en passant par une identité juive refondée sur le mode de la riposte à la stigmatisation et aux persécutions antisémites, le sionisme a cette particularité de rendre perceptible une dimension cachée de l’idée moderne de nation, dans la synthèse nouvelle qui est censée la caractériser. Ce qu’il en rend saillant, c’est le fait qu’elle soit animée d’un effort d’articulation de l’individuel et du collectif, où l’héritage traditionnel n’est pas nié, mais plutôt repris et infléchi, réassumé et altéré de façon à s’accorder aux exigences que la modernité a fait naître. Disons qu’avec la réaction intra-européenne de type social-démocrate, et avec celle, indirectement politique, de la science nouvelle et de l’art nouveau, le sionisme se présente comme la troisième option, directement politique quoique extra-européenne, dans laquelle les juifs trouvent à s’engager. La conviction des sionistes étant que la relance du mouvement de nationalisation moderne en opposition au nationalisme réactionnaire ne peut se faire qu’à distance d’une Europe dont on perçoit qu’elle a déjà entamé son déclin en direction de la destruction, avec pour victime éminente le peuple juif.

Pollak n’a pas complètement systématisé le diagramme que je viens de tracer. Il en a fourni néanmoins la clef principale, à travers ce concept à plusieurs étages, ou à plusieurs percussions, d’identité blessée. Cela fait de lui, aujourd’hui, une référence importante pour une véritable socio-histoire de l’Europe, fondée sur la comparaison des différents processus de nationalisation, plus ou moins sinueux et heurtés, qui l’ont traversée. Aujourd’hui, si un diagnostic sur notre présent est possible, ce ne peut être qu’en prenant cette orientation. Or c’est là que l’on est incité à revenir sur le cas viennois. Il fournit, dans son exceptionnalité même, un modèle interprétatif efficace pour faire ressortir des traits qui demeureraient autrement inapparents dans notre situation, celle dans laquelle nous sommes actuellement pris.

***

Le fil qui, de Vienne à nous, ne s’est pas rompu et a constitué un axe majeur dans l’histoire de l’Europe – avec ses points de culmination, ses accalmies et ses reprises – c’est évidemment l’antisémitisme. A sa permanence, on peut se rapporter autrement que comme à une fatalité intemporelle. A la lumière de ce qu’on a vu, l’antisémitisme dont il s’agit, celui dont on hérite depuis la fin du XIXème siècle, est un phénomène inhérent à la modernité tardive. Il est une réaction pathologique à l’identité blessée, vécue comme une épreuve généralisée des couches sociales qui se sentent affectées par le libéralisme et sa crise, et qui trouvent dans la représentation des juifs le moyen de concilier leurs motifs souvent contradictoires. Ces motifs oscillent entre deux pôles : d’un côté le frein ou l’obstacle à l’émancipation, de l’autre la perversion de son mouvement qui consiste à s’arroger les bénéfices collectifs du processus ascensionnel promis à la société tout entière. Individualisation et intégration sont vues par les antisémites de cette époque qui s’ouvre autour de 1900 et qui se prolonge jusqu’à nous, comme les coordonnées de la reformation d’un privilège de groupe dans la modernité elle-même. C’est ce qui fait des juifs, de façon récurrente, la cible de prédilection pour des couches sociales très diverses, amenées à converger en passant par ce point. Elles peuvent être situées à l’opposé dans l’espace politique, elles peuvent se nourrir d’identités culturelles multiples et changeantes, elles n’en témoignent pas moins d’une même blessure : celle qui affecte la construction d’une identité commune correspondant à la socialisation nouvelle qui est en train de s’effectuer.

La sociologie de l’antisémitisme, hier comme aujourd’hui, a tout à gagner à comprendre comment ces tendances naissent et se conjuguent, et de quelles nouvelles revendications identitaires pathologiques – suscitées par une blessure dont il faut alors détecter les sujets réels, les causes et les motifs actuels – elles s’alimentent dans la situation présente. Mais Vienne 1900, si on adapte son diagramme, a encore un autre intérêt, pas moins manifeste, même s’il est plus difficile à discerner. Il réside dans ce que rendent visibles les blessures de second degré, les réactions à la réaction, avec les options qu’elles dessinent – non seulement pour les juifs qui vivent toujours en Europe, mais pour tous ceux, juifs ou non-juifs, qui se sentent concernés par le destin troublé de ce continent et réfléchissent à ce qui est en train de se passer.

Ne pouvant parcourir l’ensemble des ramifications qui s’élancent à partir de Vienne, on se limitera ici à quelques points : la psychanalyse, le socialisme, et le sionisme.

Legs viennois par excellence, la psychanalyse s’est imposée au cours du XXème siècle comme l’approche la plus pertinente des questions identitaires posées sur le plan des subjectivités – ce qu’elle a pu faire en dépassant l’ancienne psychologie des profondeurs, c’est-à-dire, cela est rarement souligné, en développant, à l’aide d’une batterie de concepts dont le premier est celui d’inconscient, une perspective en mesure de corréler les facteurs individuels et les facteurs collectifs dans la structuration du psychisme. Elle n’a évidemment jamais été une « science juive » au sens voulu par ses adversaires[5], mais elle a été d’emblée une science européenne, dont la majorité des acteurs en milieu viennois étaient juifs, pour devenir une pratique sociale et une discipline à disposition de toutes celles et tous ceux engagés dans la vie de leur temps sous le prisme qu’elle fournit – ce qui, Freud le disait déjà, s’étend non seulement aux non-médecins, mais comprend de surcroît analysants et analysés. Si l’on veut rassembler le peuple d’Europe pour lequel la psychanalyse importe, on dira, simplement, qu’il compte tous les individus touchés par la blessure de second degré sous son double aspect individuel et social.

Or il semble que ce peuple d’Europe, aujourd’hui, peine à se rassembler et à se faire entendre. Les tendances nationalistes et libérales jouent en sa défaveur, et valorisent des approches du psychisme qui remettent au premier plan de vieilles déterminations, matérialistes ou spiritualistes, naturalistes ou culturalistes, qui ont en commun de reléguer la psychanalyse au rang de non-science, voire de savoir usurpateur. Si l’on reprend la leçon viennoise, on se dit que ces attaques elles-mêmes témoignent surtout d’une crise de l’identité européenne bien comprise – c’est-à-dire envisagée dans la tâche qui lui incombe de se construire hors des fixations nationalistes et des dénégations libérales, ce qui ne peut se faire qu’en réfléchissant à l’identité blessée avec toute la rigueur requise.

L’autre réaction viennoise qui concerne aujourd’hui tous les Européens, c’est la social-démocratie. Car c’est elle qui, adossée à une sociologie historique des processus d’intégration nationaux et internationaux, offre l’alternative conséquente au libéralisme aveugle et au réactions conservatrices, sous les nouveaux visages que ces réactions ont revêtus depuis quelques décennies, dans un contexte économique et géopolitique complètement transformé. On doit bien constater que cette réaction de second degré social-démocrate est aujourd’hui en fort recul, et qu’elle éprouve les plus grandes difficultés à se réarticuler – alors qu’elle y était parvenue après 1945, jetant les bases institutionnelles communes des États sociaux sur lesquelles l’Europe vit toujours, avec une conscience qui reste cependant en pointillés.

Les voies pour reprendre ce fil sont multiples, mais ce qui est certain, c’est qu’aucune ne peut ignorer qu’elle doit traiter tous les points de régression accumulés, toutes les coagulations qui se produisent à la faveur des blessures identitaires des individus et des groupes, où qu’elles prennent forme dans l’espace politique – c’est-à-dire aussi bien à droite qu’à gauche, aussi bien à partir de revendications des dominants qui se sentent menacés, que des dominés qui se sentent lésés. Les uns et les autres sont appelés du reste à échanger régulièrement leur position, l’échangeur de prédilection étant le même ressentiment à l’encontre de ceux qu’ils imaginent être le capteur des mouvements ascensionnels dont ils se sentent exclus. On voit ainsi que la conscience sociale-démocrate d’aujourd’hui n’a pas d’autre solution pour se refonder que de puiser dans la critique de la critique, par quoi elle retrouve là-aussi la lucidité des sujets de blessure de second degré dont Vienne avait commencé à donner le portrait.

Cette remarque nous amène au dernier point : le sionisme, ou plutôt le doublet sionisme-antisionisme. En 1948, le sionisme s’est réalisé. Il s’est incarné en un État, doté d’une politique interne et externe, politique susceptible d’être jugée selon les mêmes critères que tout autre État, et donc au regard des standards internationaux dont l’Europe post-45 s’est faite le porte-flambeau. Standards notamment en termes de démocratie, de traitement des minorités, de respects droits de l’homme et de garantie des droits sociaux, de fidélité aux conventions internationales et aux traités.

Or parallèlement, un phénomène demeure : ce qu’Israël représente pour l’Europe au regard de l’histoire européenne elle-même. Notons qu’il ne s’agit pas simplement d’évocations vagues et abstraites. Il s’agit de justifications d’existence, dont on mesure rarement le fait qu’elles sont réparties entre un pôle et l’autre, et donc qu’elles les concernent tous les deux. Ce qu’on consent aisément à reconnaître – parfois, du côté antisioniste, pour le dénoncer comme un instrument idéologique – c’est qu’Israël ne peut pas se passer de la référence à sa genèse comme réaction à l’antisémitisme, c’est-à-dire comme parade efficace, et toujours disponible, à la dérive antisémite où qu’elle s’avère dans le monde – ce qui décentre constitutivement cet État, et fait de lui une forme politique très singulière, qu’il le veuille ou non. Mais ce qu’on néglige de noter, c’est ce qui se passe à l’autre pôle : l’Europe n’a pas et ne peut pas avoir à cet État un rapport quelconque, parce qu’il en est une émanation décalée, foncièrement distincte d’un impérialisme de type colonial, puisqu’il procède de la blessure au second de degré dont le sionisme a été un mode conséquent de « gestion », pour parler comme Pollak, c’est-à-dire de poursuite démocratique et égalitaire d’un processus de nationalisation empêché en Europe et repris ailleurs, sur des fondements pluralistes et attachés à l’intégration des groupes (et donc des minorités) qui s’était dessinée.

Alors, c’est la façon dont s’avive, dans l’Europe d’aujourd’hui, l’antisionisme, qui devient le cœur du problème, surtout lorsqu’il se configure en pôle d’attraction commun des luttes les plus hétérogènes et les plus disparates. L’Europe, si elle veut s’interroger de façon conséquente sur elle-même et prendre le pouls de son état moral actuel, ne peut pas se détourner de ces questions : quels sont les motifs exacts qui se mêlent aux critiques légitimes de la politique israélienne et à ses dérives nationalistes attestées, et qu’est-ce qui relève dans ces motifs de combats contre l’une des figures qu’a prise la réaction à la réaction – et donc, qu’est-ce qui s’exprime d’antisémitisme reconduit, perpétué et réactivé, à travers l’antisionisme ?

A l’aune de la généalogie viennoise, en usant du schème interprétatif qu’elle dispense, le lien intérieur entre antisémitisme et antisionisme s’exhibe avec la plus grande netteté. A condition de comprendre que le rapport au sionisme demeure une question centrale pour l’Europe, et que, si elle est mal abordée aujourd’hui, c’est que l’Europe est plongée dans une crise d’identité qui s’atteste avant tout dans son incapacité à reprendre son histoire réelle – dont le sionisme fait immanquablement partie. C’est seulement en affrontant cette question qu’elle prendra le chemin lui permettant de ne pas subir ses blessures, ni se laisser envahir par les réactions irréfléchies qu’elles sécrètent. On sera à même d’agir en connaissance de cause, c’est-à-dire de les traiter avec toute la lucidité dont on est capable. Alors, sans redevenir viennois, on se fera les héritiers de ce que Vienne nous a légué de meilleur. Et les menaces d’apocalypse, joyeuse ou pas, pourront commencer à être conjurées.

Bruno Karsenti

Notes

| 1 | Jean Clair (dir.), Vienne 1880-1938. L’apocalypse joyeuse, Paris, 1992. |

| 2 | Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Seuil, 2012. |

| 3 | Vienne 1900. Une identité blessée, coll. Archives, Paris, Gallimard, 1984. Né à Vienne en 1948, Michael Pollak émigre en France en 1971 et y travaille avec Pierre Bourdieu, puis avec Nathalie Heinich et Luc Boltanski. Outre ses travaux sur Vienne, il est pionnier dans plusieurs domaines (l’expérience concentrationnaire, les mobilisations autour du sida, le nucléaire, la politique scientifique…). Il meurt du sida en 1992, à l’âge de quarante-trois ans. Pour une vision d’ensemble de son œuvre, on lira le recueil posthume, Une identité blessée, Paris, Métailié, 1995. |

| 4 | Carl E. Schorske, Vienne fin-de-siècle. Politique et culture, Paris, Seuil, 1983. |

| 5 | Pour un retournement positif de la formule, par réinterprétation du geste de Freud appliqué à l’histoire, voir Yosef Hayim Yerushalmi, Le Moïse de Freud. Judaïsme terminable et interminable, Gallimard, 1993, p.185sq. |