Le film Shttl, d’Ady Walter, tourné en yiddish et en Ukraine, sortira en salle dans les mois à venir. Celui-ci offre l’occasion de s’interroger sur l’identité juive ukrainienne, dans l’histoire et jusqu’à aujourd’hui. Akadem a réuni le réalisateur Ady Walter, l’historien Thomas Chopard, spécialiste des Juifs d’Ukraine et d’Europe orientale, et Tal Hever-Chybowski, directeur de la Maison de la culture yiddish à Paris. K. transcrit ici l’essentiel de leur discussion, animée par Macha Fogel.

Shttl raconte la dernière journée d’une bourgade juive d’avant-guerre avant sa disparition. Pour tourner ce premier film, qui a reçu le prix du public au festival de Rome de 2022, le réalisateur français et son équipe ont construit de toutes pièces, à une heure de Kiev et avant la guerre, un village d’isbas et sa synagogue en bois, et ont recruté une équipe d’acteurs français, américains ou ukrainiens pour tourner intégralement en yiddish. Certains d’entre eux sont yiddishophones : il s’agit par exemple de la langue maternelle de l’acteur incarnant le rôle principal, l’Américain Moshe Lobel, ou du traducteur du scénario, Lili Rosen, tous deux nés dans des familles hassidiques. D’autres, en particulier parmi les acteurs ukrainiens, ne le parlaient pas ou n’en connaissaient que quelques mots. Tous ont tenu le pari de ce film de reconstitution, voire de réinvention linguistique. Aujourd’hui, l’équipe ukrainienne est en partie engagée dans la guerre. Le shtetl reconstruit est entouré de mines. A partir du travail d’Ady Walter, nous nous interrogeons sur l’identité juive ukrainienne, entre hier et aujourd’hui.

*

Macha Fogel : Ady Walter, quelle était votre intention ? Pourquoi avez-vous voulu faire ce film ?

Ady Walter : J’ai une histoire compliquée avec les films qui traitent de la Shoah. Je ne vais pas entrer dans ce débat maintenant, parce que ce serait extrêmement long et surtout très personnel, mais, à partir de ce problème que j’avais, je me suis posé la question suivante : comment parler de la Shoah sans véritablement la montrer ? Je me suis dit que l’idée serait peut-être de raconter les vingt-quatre dernières heures d’un village et de ses habitants, sur la frontière qui sépare en 1941 l’URSS, plus précisément la République soviétique d’Ukraine, et la Galicie polonaise, parce que les gens qui vivaient dans ces villages frontaliers n’avaient au fond, et de manière étonnante, aucune idée de ce qui allait leur tomber dessus. Donc le film commence vingt-quatre heures avant cette attaque surprise par l’Allemagne nazie, l’opération Barbarossa. Ce petit village juif à l’ouest de l’Ukraine est traversé par toutes sortes de tensions politiques, historiques. Ses habitants sont aussi préoccupés par l’occupation soviétique qui a rebattu les cartes et bouleversé l’économie et la vie des shteltl.

Thomas Chopard, pouvez-vous nous raconter ce qui s’est passé lors du déclenchement de l’opération Barbarossa ?

Thomas Chopard : Pour récapituler vraiment très rapidement, rappelons qu’en 1939 est signé le pacte germano-soviétique qui démantèle la Pologne. Toute cette partie qui est située aujourd’hui en Ukraine, l’Ukraine occidentale, est annexée à la République socialiste soviétique d’Ukraine. Pendant deux ans un phénomène de soviétisation accélérée a lieu qui est vraiment très bien montré dans le film, avec un chamboulement politique, social et économique à tous points de vue. Mais il s’agit d’une soviétisation malgré tout assez superficielle et qui passe déjà par de premières formes de violence. Des déportations assez massives d’anciennes élites locales ont lieu. Des populations juives, notamment polonaises, qui s’étaient réfugiées en Union soviétique, sont aussi déportées assez largement vers l’univers du Goulag.

Pouvez-vous nous parler de ces réfugiés Juifs polonais partis vers l’Est, en URSS, au début de la Seconde Guerre mondiale ?

Thomas Chopard : A ce moment-là, près de 300 000 Juifs polonais originaires des zones du gouvernement général contrôlé par les Allemands en Pologne fuient l’avancée de l’armée allemande pour des raisons évidentes et se retrouvent en territoire soviétique. Mais quoique réfugiés, ils sont tout de même suspects aux yeux des autorités soviétiques puisqu’ils refusent notamment de prendre la citoyenneté locale. Ils sont donc déportés vers l’univers du Goulag. Ce qui fait que, à la veille du déclenchement de l’opération Barbarossa, au total, près de 150 000 Juifs ont été déportés au Goulag et vont être paradoxalement sauvés par ces déportations staliniennes, extrêmement brutales malgré tout. Mais évidemment, si je puis dire, la violence se déchaîne surtout à partir du 22 juin 1941 et de l’invasion allemande. À ce moment-là, et surtout en Ukraine occidentale, on voit bien que le déchaînement de violence est immédiat. Dès la fin juin 1941, on assiste déjà à des politiques de massacres de masse et de déportations de populations juives. Et déjà à la fin de l’été, la Shoah se prépare : ce que l’on a appelé la Shoah par balles, ces fusillades massives, se multiplient à travers le territoire ukrainien. Il s’agit, par bien des aspects, du laboratoire de cette politique génocidaire.

Quand les Allemands entrent dans ces territoires, commence ce qu’on appelle parfois, comme vous l’avez dit, la Shoah par balles. Quelle est la part d’improvisation dans la mise en œuvre de cette extermination de masse ?

Thomas Chopard : « Improvisation »… Il s’agit d’un vaste débat historiographique. Disons qu’il s’agit d’un génocide en partie improvisé par les acteurs sur place qui ne savent pas immédiatement comment ils vont gérer les impératifs généraux qu’on leur donne, et notamment l’impératif principal qu’ils ont à ce moment-là : ce qu’on appelle l’ordre des commissaires notamment, qui ordonne de pacifier totalement une population d’emblée considérée comme suspecte. Les populations juives et les potentiels soutiens du pouvoir soviétique en font partie. Ce qui explique ces massacres très précoces dès les premiers jours de l’invasion, c’est que les armées allemandes, et notamment la SS et ses Einsatzgruppen, ses bataillons mobiles, se mettent en chasse des populations qu’ils jugent parmi les plus suspectes. Systématiquement, dans ces populations suspectes se trouvent des hommes juifs en âge de porter les armes. Et dans un certain nombre de cas, dans un premier temps sporadiques, puis rapidement généralisés, dans ces groupes d’hommes se trouvent aussi des femmes, des enfants et des vieillards. On passe d’une politique de pacification d’un territoire en temps de guerre, qui est déjà une politique digne d’un crime de guerre, il faut le souligner, à une politique génocidaire très explicite.

Où ces massacres par balles sont-ils commis ? A l’intérieur des villages, comme dans le film dont nous parlons aujourd’hui, ou à leurs frontières ?

Thomas Chopard : Ils se commettent généralement en périphérie des bourgades, des villages mais aussi des grandes villes. Le cas le plus emblématique est évidemment celui de la périphérie de Kiev, avec le grand massacre de Babi Yar à la fin septembre 1941. Mais un peu partout en réalité en Ukraine, on trouve ces cas de massacres, situés en périphérie. Cependant, environ deux cents pogroms ont été perpétrés par ailleurs à l’intérieur des villes, notamment en Ukraine occidentale, dans les premiers jours de l’invasion. Il ne s’agit pas alors de massacres organisés par des Einsatzgruppen, par l’armée et des supplétifs locaux, mais de massacres auxquels participe très largement la population locale et notamment des militants nationalistes ukrainiens de l’Organisation des nationalistes ukrainiens, l’OUN, qui profitent de l’invasion pour pousser un agenda politique notoirement antisémite.

Ady Walter, effectuons un bond dans le temps. Le film a été tourné en Ukraine avant la guerre. Comment l’équipe ukrainienne se porte-t-elle aujourd’hui ?

Ady Walter : L’équipe va évidemment moyennement bien. Je suis en contact avec beaucoup de mes anciens camarades de plateau mais je n’entre pas trop dans le détail parce qu’ils sont pour certains entrés dans la défense territoriale, une unité désormais assimilée à l’armée ukrainienne sur place. Une guerre nécessite finalement peu de combattants, c’est surtout beaucoup de logistique. Et les métiers de cinéma sont des métiers intéressants pour l’armée puisqu’ils comprennent aussi beaucoup de gestion.

Qu’est devenu le décor que vous aviez construit ?

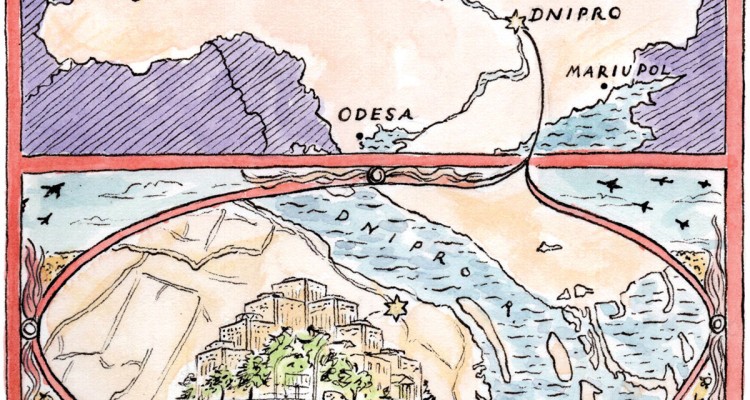

Ady Walter : Nous avons tourné à une heure au nord de Kiev, au bord de ce qu’on appelle la mer kiévienne, cette espèce de lac artificiel géant, juste à la sortie de Kiev. On avait reconstruit un village entièrement en bois : une trentaine de maisons qu’on a patiemment construites pendant des mois et une synagogue entièrement peinte à la main, qu’on a décorée pendant de nombreuses semaines. On sait que le shtetl construit, ou reconstruit, par nous, a été pris entre deux feux. Les combats sont extrêmement violents et il est impossible d’accéder au décor aujourd’hui puisque toute la zone a été minée. Les ponts ont en partie été détruits. On ne sait pas véritablement ce qui s’est passé. On suppose que l’endroit a servi à un moment de station pour une unité de tanks, peut-être.

Je crois savoir que vous aviez l’idée au départ de faire de ce village de cinéma un musée…

Ady Walter : Alors ce n’était pas véritablement mon idée mais celle des producteurs, que de pérenniser ce lieu assez magique, situé en pleine forêt, reconstruit à partir de véritables isbas, que nous avions parfois trouvées dans les environs et déplacées. Détruire ça ne me paraissait pas très cacher, en particulier la synagogue. C’est pourquoi l’idée est apparue d’en faire un lieu pédagogique ouvert, avec la volonté de l’ouvrir aux Ukrainiens et en particulier à la jeunesse. On ne voulait pas tellement en faire un lieu communautaire, c’est-à-dire prisé par exemple par les touristes américains qui se rendent en Ukraine. Bien sûr, ils y auraient eu accès, eux aussi, mais l’idée était plutôt d’en faire un lieu pédagogique à destination surtout des collégiens et lycéens.

Tal Hever-Chybowski, vous aussi avez vu le film…

Ady Walter : Tal a même travaillé sur le film. Il a dirigé, ou mis en scène plus exactement, toutes les petites voix du shtetl, tous les gens qu’on entend parler yiddish à l’arrière, toutes ces petites lignes de dialogue du scénario, la voix du shtetl, sa musique. Je voulais que même les petites voix qu’on entend en arrière-plan soient en yiddish, parfois en ukrainien. C’est Tal qui les a dirigées.

Et comment appréciez-vous, Tal, vous qui avez donc été le chef d’orchestre de la musique de ce shtetl, la reconstruction de la vie juive ukrainienne d’avant-guerre à laquelle se livre le film ?

Tal Hever-Chybowski : J’ai trouvé la démarche extrêmement intéressante, l’idée de véritablement tout recréer et de reconstruire plutôt que d’utiliser des lieux déjà existants, des traces qui persistent peut-être ici ou là. C’est très intéressant aussi d’un point de vue linguistique. Il ne s’agit pas d’une reconstruction à 100 % parce que vous avez quand même trouvé quelques acteurs yiddishophones, donc ce n’est pas une reconstruction linguistique pure et dure. Mais la plupart des acteurs qui jouent ne sont pas yiddishophones, la majorité même ne maîtrise pas du tout la langue.

Ady Walter : Oui, on a fait tout un travail d’apprentissage du texte des comédiens en yiddish.

Tal Hever-Chybowski : C’est une démarche qui a été déjà faite par d’autres, par exemple, les acteurs principaux d’Unorthodox, la mini-série de Netflix, ne parlent pas non plus yiddish.

Une série dans laquelle vous-même, Tal, avez joué, ainsi que l’un des acteurs de votre film, Ady. Il y a plus longtemps encore a été tourné un film auquel le vôtre fait penser, Moi Ivan, toi Abraham, de Yolande Zauberman ; c’est aussi un très beau film tourné complètement en yiddish.

Ady Walter : Tout à fait, ce film a d’ailleurs été une influence importante. J’ai vu ce film il y a très longtemps, et j’ai d’ailleurs cité Yolande Zauberman dans mes remerciements de fin puisqu’effectivement c’est un film qui m’avait beaucoup touché.

Tal Hever-Chybowski : Ce que je trouve intéressant, c’est le fait qu’il y ait eu pour votre film tout un apprentissage, non seulement du yiddish, mais aussi de l’ukrainien. Et ça, c’est un choix très malin, puisqu’il permet de montrer qu’un juif à l’époque n’était jamais monolingue, mais vivait toujours entre plusieurs langues. Dans le film, on voit l’acteur principal, dont la langue maternelle est le yiddish dans la vraie vie, parler également l’ukrainien, qu’il a appris pour les besoins du film. C’est ça que j’ai trouvé vraiment intéressant et très émouvant. C’est un projet très respectueux de la vie poli-linguistique.

Ady Walter : C’est un phénomène assez stimulant non seulement de réappropriation, mais de réinvention de la langue in situ. Tout d’un coup le shtetl prenait vie, parce qu’on entendait le yiddish toute la journée dans ce village. Donc, même si le cinéma ne sauve absolument personne, on sait très bien qu’on est dans la fiction, qu’on ne ressuscite personne, ni de Babi Yar, ni d’où que ce soit – et ça a d’ailleurs été un poids psychologique assez lourd à porter, il y avait tout de même des journées un peu magiques, où l’on entendait le yiddish dans la forêt, partout, en particulier pendant les répétitions… Jour après jour, la langue s’installait dans les murs, comme, disais-je, un phénomène de réinvention ; parce que le yiddish, c’est aussi beaucoup ça. Je l’ai vu avec les acteurs et les coachs qui travaillaient sur la langue. C’est une langue qui se prête aussi beaucoup à la réinvention permanente. Donc c’était intéressant de voir comment elle existait non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent. En fait, c’est une langue vivante, c’est ça que j’essaie de dire de manière un peu compliquée. Je l’ai vu et vécu et travaillé comme une langue vivante, pas comme la langue des disparus. C’est un yiddish par moment moderne, aussi.

Une langue parlée par les acteurs venus du monde hassidique américain, qui porte ses propres innovations. Venons-en aux relations entre Juifs et Ukrainiens que nous avons commencé à évoquer dans le contexte des massacres qui eurent lieu au moment de l’invasion allemande. On garde le souvenir de mauvaises relations entre les Juifs et les Ukrainiens jusqu’à aujourd’hui. Pourtant, le président ukrainien actuel est un juif soviétique tout-à-fait classique. Comment expliquer cet apparent paradoxe ?

Ady Walter : C’est une très bonne question. Les réponses sont multiples. Il faut surtout éviter d’être simpliste. Il y a un écrivain qui décrit ces relations de manière extrêmement juste, c’est Aharon Appelfeld, qui a fait toute une série de livres montrant combien les relations sont complexes. Elles sont difficiles à résumer. Je ne voulais surtout pas tomber dans l’écueil consistant à conclure : les Ukrainiens sont méchants. De mon point de vue, l’image extrêmement négative de ces relations correspond à un fait historique précis, le pogrom de 1905 à Odessa. Les Juifs américains en particulier, qui sont arrivés aux États-Unis suite à ce pogrom, sont venus, évidemment à juste titre, avec un souvenir épouvantable de ce qui s’était passé dans ce qui est toujours l’Ukraine actuelle. Ils avaient emmené avec eux ce souvenir-là qui a aussi un peu fossilisé la vision, en tout cas outre-Atlantique, de l’histoire juive en Ukraine. Après, dans la vie de tous les jours, ce n’était pas si simple. L’universitaire Rachel Ertel en parle et c’est aussi le cas avec les Polonais d’ailleurs, soit dit en passant : les relations sont complexes, elles sont faites de plein de choses. Vous voyez votre voisin tous les jours. On ne peut pas réduire ces échanges à de l’antisémitisme violent et virulent d’un côté et à une peur panique de l’autre. Ce sont des relations très riches, avec des choses extrêmement négatives, d’autres positives, des histoires d’amitié, des histoires d’amour. Encore une fois, Appelfeld en parle extrêmement bien. Quand il évoque ses parents qui parlent des Ukrainiens, c’est toujours subtil. Et il me tenait à cœur de montrer cela dans le film. D’ailleurs, c’est une histoire universelle que je raconte. On a beaucoup parlé de la Shoah, mais c’est d’abord l’histoire d’un jeune garçon qui vient empêcher un chidoukh, un mariage arrangé, et veut récupérer son amour d’adolescence lors d’une permission. Son meilleur ami est un Ukrainien, qui d’ailleurs, comme Tal vient de l’évoquer, sait tout à fait s’exprimer en yiddish et le comprend parfaitement, ce qui était le cas de la majorité en fait des paysans qui ont commercé avec les Juifs dans les shtetl. Les shtetl n’étant pas, contrairement à ce que l’on pense, des villages exclusivement juifs, mais des villages à majorité juive, ce qui veut dire que beaucoup d’habitants n’étaient pas juifs.

Tal Hever-Chybowski : J’aimerais ajouter quelque chose. Vous avez utilisé très souvent pendant la conversation le mot Shoah, que vous venez de prononcer. Puisqu’on parle d’un film qui fait honneur à la langue yiddish, c’est une belle occasion d’utiliser le nom yiddish de khurbn, le nom qui a été utilisé par les millions de personnes qui en ont été victimes.

Ady Walter : Mot qui a été oublié, presque oublié.

Tal Hever-Chybowski : Alors c’est une bonne occasion de le rappeler. Il signifie destruction. C’est une référence à la destruction du Temple : du premier, puis du deuxième Temple. La civilisation ashkénaze en Europe est en fait comparée à une sorte de troisième Temple. La destruction est celle d’une civilisation.

Il s’agit donc de s’inscrire dans un cycle d’histoire juive.

Tal Hever-Chybowski : Exactement, et je voudrais aussi en profiter pour mentionner quelque chose… même si je ne suis pas ici en tant qu’historien ! Quand on parle de relations entre les Juifs et les Ukrainiens, je pense qu’on doit mentionner ce qui a été le khurbn avant le khurbn. A l’époque que connaissent les protagonistes du film, le génocide, dans l’esprit des Juifs du monde entier, ce sont les pogroms qui ont été perpétrés de 1917 jusqu’en 1920-21, après la Révolution. Ce n’est pas par hasard, tout de même, si l’on parle de relations tendues entre les Juifs et les Ukrainiens. Ces pogroms ont fait de 100 à 300 000 victimes, est-ce cela ?

Thomas Chopard : 200 000.

Tal Hever-Chybowski : Merci. Et l’autre antécédent, ce sont peut-être les pogroms de Khmelnitsky qui ont eu lieu au XVIIᵉ siècle, toujours sur le même territoire en Ukraine.

Il nous faut absolument revenir en arrière pour expliquer ce qu’il en est de ces relations entre les Juifs et les Ukrainiens, et surtout entre les Juifs et le nationalisme ukrainien, qui puise ses sources dans l’histoire des Cosaques et des massacres de Khmelnitsky, de mémoire honnie pour les Juifs et père du nationalisme ukrainien. Pouvez-vous, Thomas Chopard, rappeler de quoi il s’agit ?

Thomas Chopard : Pour aller très vite, effectivement, les grands massacres de Khmelnitsky au XVIIᵉ siècle ont accompagné la grande insurrection cosaque contre le pouvoir polonais. Ils visent au moment de cette insurrection ceux qui sont perçus à l’époque, souvent à tort, comme les principaux soutiens du pouvoir polonais dans ces terres cosaques et ukrainiennes, c’est à dire les Juifs. Il y a de vastes débats sur les chiffres de ces massacres du XVIIᵉ siècle. Selon moi, ils ont fait plusieurs dizaines de milliers de victimes pour donner un ordre de grandeur. Ils sont effectivement à la source d’une mémoire qui reste extrêmement vive jusqu’au XXᵉ siècle. Cependant, pour les personnages du film, ces personnages du XXᵉ siècle, ce sont sans doute plutôt les pogroms de la période révolutionnaire ou des périodes précédentes qui sont en mémoire. Cela apparaît de manière fine, un peu en toile de fond, dans le film. Il y a quand même, depuis la fin du XIXᵉ siècle en Ukraine, une forme de radicalisation de la violence antisémite, avec une première vague de pogroms en 1881, qui en marque le début, puis en 1903-1905, avec, notamment, le pogrom d’Odessa. A cette époque, 400 pogroms en Ukraine ont fait autour de 4500 victimes, c’est à dire un nombre assez limité, mais ils sont en train de se répandre sur tout le territoire. Ensuite, la période révolutionnaire marque un vrai palier dans les massacres. Toutes les armées se rendent coupables de pogroms. Les armées nationalistes ukrainiennes et plus généralement les insurrections paysannes ukrainiennes se rendent coupables au moins de 400 à 500 pogroms beaucoup plus meurtriers. Au total, ce sont 100 000 Juifs qui sont victimes directement des massacres, 100 000 femmes qui sont violées au cours de ces pogroms – ce sont des violences sexuelles extrêmement répandues – et 100 000 autres victimes dues aux épidémies et, disons, de pratiques qui sont assez proches du nettoyage ethnique.

Par la suite, quand les Allemands envahissent l’Union soviétique et entrent dans ce territoire ukrainien, ils commencent par vouloir neutraliser les éléments politiques qui leur seraient les plus défavorables, donc les communistes, les soutiens de la République soviétique ; parmi eux, les Juifs sont considérés comme particulièrement dangereux.

Thomas Chopard : Oui, c’est vraiment cette cristallisation du mythe judéo-bolchévique qui allie menace politique et en même temps, dans la façon de penser nazie, groupe racial, qui, d’emblée, radicalise très largement la violence et ouvre sur des massacres de masse dès les premiers jours.

Ady Walter : Je rebondis par rapport à ce qui se passe dans le film. C’est tout à fait juste, j’avais connaissance de l’histoire d’un village qui s’appelle Sokal, qui a vécu tout de suite un massacre. On parle d’une dizaine de personnes, peut être treize personnes de tête, qui ont été assassinées par la Wehrmacht immédiatement, c’est-à-dire en fait dès l’arrivée de cette 17ᵉ armée de la Wehrmacht dans le village. Sans parler de systématisme, tel qu’on va le trouver dans la Shoah par balles, on est tout de suite dans la haine meurtrière, j’allais dire la plus idéologique qui soit.

Une haine meurtrière liée à la lutte contre le communisme.

Thomas Chopard : Il est intéressant que vous mentionniez ce cas de Sokal qui est finalement presque une exception dans ces pogroms et ces violences des premiers jours de l’invasion de 1941. Puisque, comme nous en parlions, ce sont souvent justement les nationalistes ukrainiens qui jouent un rôle clé, soit en instiguant la violence, soit en servant de supplétifs sur place. Ils connaissent mieux le terrain et connaissent la langue. Ils arrivent à identifier les potentielles cibles de cette violence antisémite. Mais dans le cas de Sokal, c’est l’armée et non pas la SS ou les nationalistes, qui est à la manœuvre. Et les nationalistes sont absents. C’est effectivement le cas à Sokal en 1941, et c’est une exception.

Ady Walter : Peut-être que là, tout à fait consciemment, j’avais aussi un peu envie de parler de la Wehrmacht, qui est souvent laissée de côté, puisqu’on qu’effectivement on parle beaucoup des nationalistes ukrainiens. Je tiens quand même à dire qu’il y avait des millions d’Ukrainiens dans l’Armée rouge. C’est très important de le rappeler parce qu’il y a une forme de focalisation sur les nationalistes ukrainiens, qui est tout à fait légitime. Je ne veux pas faire du révisionnisme historique, évidemment. Et ce nationalisme a été odieux et ô combien nocif, en particulier dans les centres urbains, parce que l’OUN (organisation armée nationaliste ukrainienne) était très présente dans les grandes villes ukrainiennes, ça a été absolument monstrueux. Mais il faut aussi rendre hommage, ou justice, à ces millions de soldats ukrainiens pour qui il était compliqué d’être dans l’Armée rouge avec de l’autre côté l’armée nazie.

Le nationalisme ukrainien actuel célèbre-t-il encore la mémoire de Bandera et de ces mouvements armés ?

Thomas Chopard : Oui, il y a deux choses aujourd’hui. D’une part, il y a une frange très minoritaire, extrême, qui se présente vraiment comme les héritiers de Bandera, des ultranationalistes, ethno-nationalistes, xénophobes, souvent avec des relents antisémites assez notoires ; ils sont quand même très minoritaires. Mais il y a, d’autre part, ce qui est plus problématique, une récupération des symboles, c’est-à-dire pas nécessairement une adhésion au programme politique ultranationaliste, mais une reprise de ses symboles. Qu’on pense au drapeau rouge et noir de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne, ou à la figure même de Bandera, qui a quand même aujourd’hui son nom associé à tout un tas de plaques de rue, à des statues. La réhabilitation de ces nationalistes ukrainiens pose problème. Elle est plus, de mon point de vue, une récupération des symboles du nationalisme et de la lutte contre l’Union soviétique, donc du symbole de l’indépendance, plutôt qu’une reprise stricto sensu du programme politique ultra-radical.

Mais une récupération qui sert en quelque sorte ou qui est mise en avant côté russe dans les motivations de la guerre en Ukraine ?

Ady Walter : Oui, même si faire des Ukrainiens d’aujourd’hui les héritiers des nationalistes, les héritiers en tout cas d’une pensée nazie ou collaborationniste, c’est passer aussi sous silence les millions d’Ukrainiens qui ont servi sous l’uniforme de l’Armée rouge. Et c’est certainement une des dimensions les plus tristes de l’instrumentalisation. C’est une sorte de disparition dans un trou noir de tous ces Ukrainiens qui sont morts sous l’uniforme de l’Armée rouge.

Parmi les Ukrainiens enrôlés dans l’Armée rouge, il y a eu aussi beaucoup de Juifs. Pouvons-nous, à ce sujet, revenir ensemble maintenant sur ce qu’est un juif soviétique ? Nous nous demanderons ensuite ce qu’est devenu le yiddish en Union soviétique. Mais d’abord, qu’est-ce qu’un juif soviétique ? On ne sait pas très bien ce que cela peut être, en France.

Thomas Chopard : Un juif soviétique dans les années 1980, est très proche de ce qu’est Volodymyr Zelensky, c’est-à-dire qu’il a arrêté de parler le yiddish, généralement il ne pratique plus la religion, il a toujours ce qu’on appelle dans le contexte soviétique, la nationalité juive, c’est-à-dire l’appartenance ethnique qui est présente sur les papiers d’identité et qui a été recensée pour la dernière fois en Ukraine au début des années 2000, donc encore assez récemment. C’est une population qui a finalement assez peu de rapport avec ce qu’elle était, y compris dans le film, pendant l’entre-deux-guerres.

Il y a en effet, en Ukraine comme en Russie, et comme autrefois en Union soviétique, une différence entre la citoyenneté, qui est russe ou ukrainienne, et la nationalité qui, elle, peut-être tatare, juive, tsigane etc.

Ady Walter : Tout à fait. Tal, il serait intéressant d’avoir ton point de vue sur le judaïsme soviétique. Le personnage principal de l’histoire que je raconte est un jeune officier de l’Armée rouge ; il travaille à Kiev pour le cinéma des armées et revient en permission dans son village. C’est un juif entre deux mondes, entre le monde moderne et celui des pères, le monde du heder, de la yechiva, de l’étude et de la tradition, et d’ailleurs plus de la tradition que de l’étude finalement, puisque tout le monde ne peut pas être un grand étudiant. Cela dans un contexte où les moyens économiques sont extrêmement faibles. Ce serait intéressant d’ailleurs de parler aussi de ça, de de la violence de classe qui existait dans le monde religieux.

La violence est omniprésente dans le film, à des niveaux très différents – chez les pères hassidim, les responsables soviétiques puis chez les Allemands.

Ady Walter : Oui. Et donc ce personnage est pris entre le monde des pères et le monde à venir, c’est-à-dire en fait l’Union soviétique. Car il faut quand même rappeler aussi, je le montre sans fard dans le film, que l’Union soviétique a pu incarner une forme de libération. Pas tellement par adhésion à ses principes idéologiques, mais parce que la nouvelle ère permettait finalement de sortir du village pour découvrir la ville. C’est le cas aussi pour ce paysan ukrainien, Damian, ce fils de paysan ukrainien plus exactement, l’autre personnage principal de mon film, qui lui aussi est pris entre deux mondes et qu’on voit quitter finalement le monde agricole, bouleversé qui plus est par la collectivisation, pour se diriger vers un futur plus désirable, celui des villes : le monde promis par l’Union soviétique. Ce sont des gens à la fois entre deux langues et entre deux mondes… Il y a aussi une jeune femme qui est extrêmement présente dans ce film, qui est le troisième personnage principal, il s’agit de Yuna. Elle aussi voit dans l’Union soviétique une possibilité de se libérer, de s’émanciper du poids extrêmement violent parfois des hommes. Ça aussi, il fallait le montrer : l’Union soviétique proposait pour les jeunes femmes un modèle émancipateur.

Tal Hever-Chybowski : En fait, cet élément du film touche à un topos culturel et littéraire déjà très ancien dans la littérature et la culture juives. Tu viens tout simplement de définir la tension de la modernité juive, entre bourgades et villes, tradition et nouveauté, étude et science non-juive. L’assimilation, la question de la langue, la position de l’individu vis-à-vis du foyer des parents et vis-à-vis de la société non-juive… Le personnage principal est à la fois attiré par la grande ville, et par un nouvel art, le cinéma. Mais en même temps, il est attiré irrésistiblement par le retour vers la bourgade. En fait, ça, c’est déjà assez ancien. Inutile d’attendre 1942 pour avoir ce type de tensions, on la trouve déjà à la fin du XIXᵉ siècle.

Ady Walter : Oui, c’est déjà dans les récits de Sholem Aleichem par exemple.

Tal Hever-Chybowski : C’est présent dans la littérature yiddish et hébraïque classique et on peut même aller plus en amont. Je pense par exemple à la figure de Solomon Maimon, qui a construit son œuvre selon le modèle des Confessions de Rousseau. C’est exactement de cela qu’il s’agit : cette attirance vers la grande ville, Berlin, par opposition à la bourgade et à la famille traditionnelle. Et cela date de la fin du XVIIIᵉ siècle. A partir des années 1920, on arrive dans un nouveau moment dans l’histoire juive, quand le jeune Etat soviétique et aussi la jeune république ukrainienne, née en 1917, proposent à la culture yiddish quelque chose sans précédent, de l’argent d’Etat pour construire une culture moderne, avec des écoles, des maisons d’édition…

Et des écoles détachées de la religion tout en étant nationalement juives et régies dans une langue juive.

Tal Hever-Chybowski : Tout à fait, il y a la promesse énorme d’une modernité juive, pas seulement aux marges de la société, mais soutenue par l’État. Une promesse qui finalement sera trahie.

Ady Walter : La question de savoir ce qu’est un juif soviétique est une bonne question parce qu’il y avait différents agendas. Au moment de la soviétisation de l’Ukraine, le personnage principal adhère d’une certaine manière à ce modèle, j’allais dire urbain, de la modernité. Mais d’autres agendas politiques coexistent au même moment. Il va y avoir par exemple des Juifs à passeport soviétique qui sont sionistes, et qui vont se retrouver très vite déportés dans les goulags les plus lointains, en particulier en Sibérie. Il y a aussi parmi ces Juifs réfugiés de Pologne au début de la guerre, que vous évoquiez tout à l’heure, des sionistes qui vont se retrouver eux aussi déportés ; ils n’ont pas du tout le même agenda politique et n’adhèrent absolument pas à la proposition soviétique. Ça va être le cas de quelqu’un comme Menahem Begin, par exemple, qui sera déporté par les commissaires politiques soviétiques je ne sais plus où en Sibérie, ce qui va paradoxalement lui sauver la vie, tandis que tout le reste de sa famille sera tuée.

On n’avait même pas besoin d’être aussi engagé que Begin pour être déporté.

Ady Walter : Non mais les sionistes à l’époque peuvent être assez militants. Ils sont souvent très organisés et ont une pratique de la clandestinité.

Il y a aussi déjà toutes sortes de sionistes.

Ady Walter : Alors pour les soviétiques, un sioniste… je ne sais pas s’ils font la différence entre l’Hachomer Hatzair ou le Dror et les militants de Jabotinsky… Il faudrait demander à notre historien.

Thomas Chopard : Ils font tout de même la différence entre des sionistes de droite et des militants sionistes qui peuvent être héritiers des courants socialistes. Dans les années 1930 c’est moins vrai ; mais au moins pendant les années révolutionnaires et les années 1920 les sionistes ont été, pour certaines fractions d’entre eux, des soutiens des socialistes.

Ady Walter : Mais à partir des années 30, il me semble que les choses changent.

Thomas Chopard : Les choses changent radicalement à la fin des années 1940 avec la création de l’État d’Israël. A partir de ce moment-là, le sionisme, quelle que soit sa couleur et même parfois avec une acception extrêmement large de la notion de sionisme, devient une cible politique pour le pouvoir soviétique.

Ady Walter : Et c’est une tendance qui est amorcée déjà dans les années 1930, il me semble.

Thomas Chopard : Disons que oui, les sionistes qu’on pourrait qualifier de droite pour aller très vite, sont déjà ciblés au moment des opérations de la fin des années 1930, par la police politique.

En tout cas, une culture juive soviétique a existé en tant que telle. Vous parliez d’une culture yiddish subventionnée par l’État, Tal. Pouvez-vous nous parler de cette culture yiddish soviétique tant qu’elle a existé ?

Tal Hever-Chybowski : Quand on parle du sujet juif soviétique à cette époque-là, en 1942, on pense tout de suite à Shloïme Mikhoels. Il est le représentant de l’avant-garde du théâtre juif soviétique. Grand acteur et metteur en scène du théâtre d’État juif de Moscou, il est envoyé pour une tournée aux deux Amériques et en Angleterre, avec le comité juif antifasciste juste après l’invasion nazie ; sa mission consiste à motiver l’Occident à participer à la lutte, et il obtient un succès considérable.

« Comité antifasciste juif » alors soutenu intégralement par l’Union soviétique.

Tal Hever-Chybowski : Tout à fait. Et ce qui est important, c’est que cet homme-là n’était pas un politicien, pas un intellectuel. C’était un acteur de l’avant-garde, un artiste du théâtre le plus moderne qu’on puisse imaginer. On pense à lui quand on voit le personnage principal du film, qui est intéressé par le cinéma. Mikhoels aussi a été très intéressé par le cinéma soviétique. Il est par exemple l’acteur principal du film yidishe glikn, de 1925, d’Alexandre Granovski – un grand film du cinéma yiddish soviétique. Et là, vraiment, on voit vraiment la définition de la culture juive soviétique à l’époque : c’est tout simplement le modernisme.

Ady Walter : Je voudrais quand même dire, pour mettre en perspective un peu les choses, qu’avant de parler de culture juive soviétique, il y a aussi une culture juive ukrainienne extrêmement importante. Parce que l’Ukraine est vraiment le bassin, j’allais dire d’expérimentation, du théâtre yiddish, de la littérature aussi, quand même, avant l’ère soviétique. Dans l’ouvrage Royaume juifs, qui a été édité dans la collection Bouquins on voit des gens comme Lamed Shapiro… Tous ces gens-là sont de très grands écrivains yiddish. En plus on a la chance de pouvoir les lire en français. Ces écrivains m’ont énormément nourri, même si une partie d’entre eux est partie aux États-Unis, comme Sholem Aleichem par exemple. Une grande partie de cette activité culturelle se situe en Ukraine.

Dans la zone de résidence en général.

Ady Walter : Oui, ce que l’on appelle en anglais the Pale of settlement.

En résumé, les Juifs n’avaient pas systématiquement le droit d’habiter au-delà de cette zone de résidence, ils étaient largement cantonnés à l’Ouest de l’Empire russe.

Ady Walter : On entend assez peu parler de Kiev comme d’une ville immensément juive ; pourtant c’était une ville très juive, c’était énorme. Vous pouvez peut-être en dire un mot, ça m’intéresserait. On parle beaucoup de Varsovie, on parle de Cracovie, on parle de Berlin. Mais Kiev, aussi est une ville juive. Mais c’est vrai que c’est une ville pleine de minorités, où les tensions comme les enrichissements existent.

Alors, pourquoi aurait-on oublié cette Kiev juive ?

Thomas Chopard : Oui, à Kiev, à ce moment du XXᵉ siècle, au moins un quart de la population est de nationalité juive – de citoyenneté soviétique, mais de nationalité juive. C’est par ailleurs un lieu d’expérimentation extrêmement vif avec la kultur-lige, notamment pendant les années révolutionnaires. On y trouve aussi des instituts prolétariens de la langue, de l’art juif, dans tout un tas de domaines de la vie culturelle, qui sont montés et soutenus par l’État et animés par des militants juifs, généralement yiddishisants. Je pense que si c’est aujourd’hui passé un peu dans l’oubli, c’est parce que cette mémoire est victime du rejet plus général de la vie culturelle soviétique

Ady Walter : Et de la Shoah…

Thomas Chopard : Et de la Shoah évidemment, avec la disparition de population qui a porté cette culture. Mais vous évoquez cette vie culturelle juive à Varsovie : elle est aujourd’hui très bien connue. Celle de Kiev l’est moins bien. Je pense que cela tient essentiellement à ce rejet de la culture soviétique. De sorte que malgré tout, pour rebondir sur cette question de la culture, je pense qu’après la Seconde Guerre mondiale, elle a quand même beaucoup tendance à se replier sur la sphère familiale. C’est aussi peut-être pour ça qu’elle est moins visible qu’ailleurs. On continue parfois à parler yiddish dans les bourgades, dans les villes, dans les cuisines ou dans des petits cercles familiaux, malgré la destruction, la catastrophe. Mais malgré tout, il n’y a plus d’écoles en yiddish et une forte répression politique. Il y a beaucoup moins de littérature en yiddish. La presse yiddishisante est réduite à sa portion congrue, donc on assiste à un repli sur des sphères finalement plus ou moins inaperçues, qu’on redécouvre un peu aujourd’hui par le témoignage, par des journaux, des mémoires…

En fait, on assiste à la fin des promesses d’émancipation nationale d’une manière générale en Union soviétique.

Thomas Chopard : Oui, effectivement, il s’agit de promesses trahies, ça a été dit tout à l’heure. Ces promesses d’émancipation n’aboutissent pas. Les promesses de vie nationale n’aboutissent pas non plus. La deuxième phase du stalinisme est, tout particulièrement en Ukraine, une phase de russification, de glaciation d’une certaine façon, dans une société extrêmement tenue et répressive, dans laquelle il n’y a plus beaucoup de place pour ce multilinguisme de l’entre-deux guerres, pour cette pluralité politique, c’est évident. Et donc ce monde a quand même disparu, même si tout le monde n’a pas été exterminé.

Propos recueillis par Macha Fogel

En partenariat avec :

![]()

Ady Walter est scénariste et réalisateur, diplômé de l’Ecole Doctorale de l’I.E.P. de Paris. Son premier documentaire, coproduit par l’INA & TV5, « Shalom Amigos », a reçu un IFTA Award au British Film Institute for Best Use of Archives. En 2014, il co-scénarise “Mr X” produit par Arte et en compétition officielle à Sundance et à Rotterdam. De 2018 à 2021, Ady écrit et réalise plusieurs documentaires pour France Télévisions et Canal+. Son premier long-métrage de fiction, « SHTTL », sortira au cinéma à l’automne 2023.

Thomas Chopard est historien. Docteur de l’EHESS, où il a soutenu en 2015 une thèse sur les violences antisémites et les pogroms en Ukraine pendant la révolution de 1917 et la guerre civile, il est Postoctoctoral Fellow en études juives à l’Institute of Historical Research (IHR) de l’University of London.

Tal Hever-Chybowski est directeur de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem à Paris, où il enseigne la littérature yiddish. Il est rédacteur en chef de ‘Mikan Ve’eylakh’ : Revue pour l’hébreu diasporique (Berlin et Paris). En 2017, il a fondé ‘Yiddish à Berlin : Université d’été de langue et de littérature yiddish’, à l’Institut d’Europe de l’Est de l’Université libre de Berlin. Récemment, il a mis en scène la pièce yiddish ‘Jacob Jacobson’ au Théâtre de l’Opprimé à Paris. Il prépare actuellement un doctorat en histoire à l’Université de Göttingen.