Pourquoi l’imagerie du pogrom revient-elle chez certains israéliens lorsqu’éclatent des troubles « intra-communautaires », comme si le pays vivait encore dans la Palestine mandataire ? En revenant sur un épisode des récents évènements, Danny Trom propose une réflexion politique sur les rapports entre majorités et minorités en Israël.

« C’est une nuit de Cristal à Lod » s’exclamait le 12 mai devant la presse israélienne Yair Revivo, le maire affilié Likoud de la ville de Lod, devant le spectacle de synagogues incendiées, de magasins saccagés, de juifs brutalisés dont certains grièvement blessés. L’imagerie de la Nuit de Cristal, puisée au cœur de l’Allemagne nazie, qui figure pour nous le déclenchement d’une violente campagne antisémite orchestrée par un État ciblant les juifs, rend un son étrange et peu acceptable aux oreilles des juifs d’Europe. On se demande : comment l’image peut-elle ainsi s’inviter dans l’embrasement soudain de cette ville israélienne dite « mixte », située au centre du pays, qui comprend actuellement une population de 77. 000 habitants dont 47.000 juifs et 23.000 arabes ? Premier pogrom moderne d’ampleur à l’Ouest de l’Europe depuis l’avènement de la modernité, appuyé par un État qui devait s’engager rapidement dans une politique résolue d’extermination, la Nuit de Cristal ne supporte pas l’analogie. Pourtant, face au surgissement imprévisible d’une foule agressive, devant le spectacle de rues jonchées de débris de verres au petit matin et d’images télévisuelles de rouleaux de la Tora sauvés in extremis des flammes, elle vient à l’esprit du jeune maire de cette ville judéo-arabe, où la cohabitation semblait jusqu’alors paisible.

Majorité et minorité.

Qualifier une émeute initiée par des éléments d’une minorité de « pogrom » est simplement un contresens. À l’intérieur des frontières de l’État d’Israël, la forme-pogrom, violence issue de la société majoritaire, avec la complicité active ou passive des autorités, sur une minorité juive, est exclue par principe, puisque les juifs sont majoritaires dans un État « juif ». Pourtant, le mésusage de la catégorie, si on fait l’effort d’entendre ce qu’il recouvre, permet de toucher le cœur du problème.

Certes, d’une manière générale, minorité et majorité sont d’abord une affaire numérique. Mais le critère du nombre, hormis dans les procédures électorales où chaque voix est comptée afin qu’une majorité puisse se dégager, ne peut pas être considéré de façon isolée et sans spécification. Car le couple majorité/minorité définit surtout une polarité, un rapport politique où les termes s’attestent mutuellement de leur existence. La majorité est majorité pour et au regard de la minorité, la minorité est minorité pour et au regard de la majorité. A ce rapport horizontal s’en ajoute un autre, surdéterminant : le rapport respectif de chaque pôle à l’État, instance intégrative dotée de la force publique et en charge d’assurer le bien commun. La polarité majorité/minorité étant intérieure à une même formation politique qu’on appelle un État-nation, c’est à l’État qu’il revient de totaliser et de délimiter la population décomptée en l’inscrivant dans une même communauté nationale, composée de segments dissemblables mais politiquement unifiés. C’est pourquoi le facteur numérique, pour être correctement interprété, doit toujours être pondéré par le facteur de la relation à l’État. Certaines situations se présentent ainsi où le groupe minoritaire en nombre est en fait le groupe majoritaire, en raison des positions privilégiées qu’il occupe dans l’appareil politique, qui peuvent aller jusqu’au monopole. Disons que la relation de proximité à l’État est facteur de majoration indépendamment du nombre, ce qui peut conduire à une situation de minorité vécue par la majorité numérique, avec les conséquences en termes de domination et d’oppression qui peuvent s’ensuivre.

Atypique, l’État d’Israël l’est aussi bien sous l’angle de l’histoire juive, que sous l’angle de l’histoire des Etats

Ce n’est pas le cas de l’État d’Israël, où les deux dimensions se juxtaposent puisque les juifs forment une majorité numérique nette (80%) dans un État qui se définit expressément comme « juif ». Ce fut là, dès 1948, une grande nouveauté. Cette configuration d’existence n’a pas de précédent dans l’histoire juive, si l’on entend par là l’histoire d’une minorité dispersée de par le monde, la trajectoire d’un groupe partout minoré, à la fois numériquement et politiquement. Au cumul des deux facteurs, le passé objecte donc doublement. Cela rend d’autant plus énigmatique l’assertion « C’est une nuit de Cristal à Lod ». Placée dans la bouche du maire, il s’agit soit d’une réaction de stupeur devant la tournure des événements, soit d’une formule qui vise ouvertement à comparer les émeutiers arabes de Lod aux foules antisémites, entendant par-là, avec une intention politique sécuritaire transparente, qu’ils n’ont d’autre visée que de tuer des juifs. Admettons que l’une et l’autre raison se conjuguent, voire même que la seconde l’emporte. Il reste qu’elle traduit, dans son usage intéressé, et donc dans son détournement, quelque chose de réel : la ressource descriptive de la situation des juifs, où que ce soit, donc là-même où ce n’est pas le cas – plus exactement, où ce n’est plus le cas, depuis que la forme atypique d’État qu’est l’État d’Israël a vu le jour. Car, atypique, cet État l’est aussi bien sous l’angle de l’histoire juive, que sous l’angle de l’histoire des Etats, et du rapport qu’ils admettent traditionnellement entre majorité et minorité.

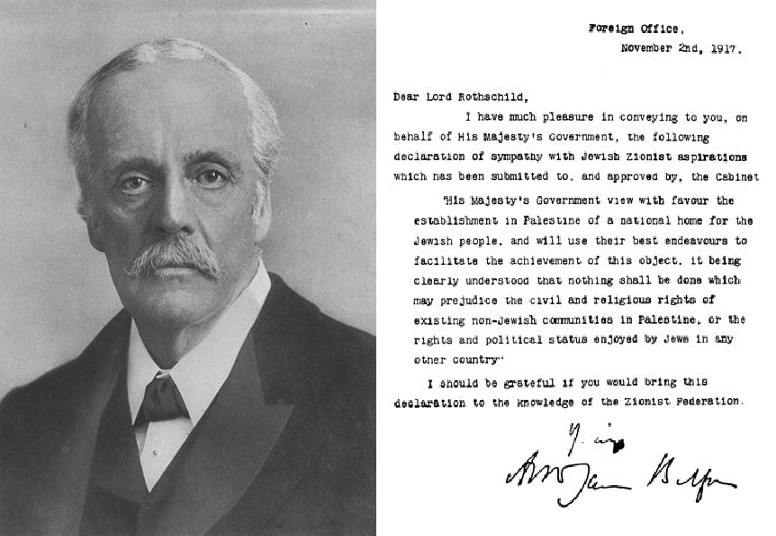

Considérons l’exclamation erronée du maire de Lod, sans égard à ses intentions présentes ou absentes, mais plutôt comme une sonde dans la genèse de la situation à laquelle on est aujourd’hui confronté. Le fait est que cette exclamation nous projette irrésistiblement dans un autre passé, non pas celui de l’Allemagne nazie, mais celui de l’époque mandataire où l’espace de la Palestine, fluide, ne connaissait encore aucune frontière intérieure. La Palestine ottomane finissante puis, la Palestine mandataire, avec la Déclaration Balfour insérée dans la feuille de route que les Britanniques se virent confié par la Société des Nations en 1921, était un espace ouvert à la compétition démographique.

Les juifs y formaient une minorité numérique, aspirant à former une société majoritaire sur une portion de l’espace qu’on voulait la plus ample possible. L’espace revendiqué y était immédiatement corrélé au nombre, ce qui montre du reste que la logique coloniale classique de domination échoue à appréhender ce qui est ici en jeu. La lutte des sionistes pour l’obtention d’un élargissement des quotas d’immigration juive en Palestine imposés par le mandataire, et la lutte arabe pour ramener ces quotas au plus près de zéro, résume l’enjeu de cette compétition : le nombre. Les Britanniques naviguaient à vue, pris dans leurs contradictions, au gré des pressions que chaque camp était en mesure d’exercer. Dans un tel contexte, les recensements britanniques enregistraient la composition d’une population en vue de son administration, alors qu’il en allait en réalité d’une dynamique où le devenir majoritaire d’un camp impliquait le devenir minoritaire de l’autre, dans un jeu à somme nulle, du moment que l’espace ouvert de la Palestine formait la base de calcul dont on ne sortait pas.

Avant l’État

Le devenir majoritaire étant relatif à la délimitation de la base spatiale du comptage, les juifs demeuraient globalement minoritaires, malgré la croissance rapide du Yichouv, tant que les zones de concentration résidentielle des juifs étaient insérées dans l’espace décloisonnée de la Palestine mandataire. Les « troubles » qui embrasèrent la Palestine dans les années 1920, culminant dans les émeutes sanglantes de 1929, pouvaient alors se penser comme des violences contre une minorité juive grandissante et perçue comme un intrus par les Arabes, même s’il existait un vieux Yichouv, ces juifs de Palestine dont la présence ancienne à Jérusalem ou à Hébron ne devait rien à la politique d’immigration sioniste. C’est pourquoi, le massacre de Hébron de 1929 put être pertinemment décrit dans le Yichouv comme un pogrom – l’événement ayant été par ailleurs incomparablement plus sanglant que l’émeute de Lod de la nuit du 13 au 14 mai 2021.

Dans la conjoncture de 1929, cette qualification semblait légitime pour deux raisons distinctes, l’une objective, l’autre subjective. D’abord, objectivement, les juifs de Hébron formaient une communauté traditionnelle, à l’instar d’autres communautés juives disséminées de par le monde, mais « autochtone », du moins au même titre que l’étaient les autres communautés longtemps administrées à travers le système ottoman des millets[1]. Ensuite, ces petites communautés et le nouveau Yichouv en voie d’expansion numérique, indistinctement, gardaient en mémoire les persécutions des juifs de l’Est de l’Europe. Ils percevaient donc, subjectivement, les émeutes auxquelles ils faisaient face comme la simple répétition de pogroms, c’est-à-dire de formes éprouvées d’agression où les foules attaquent inopinément leurs voisins juifs désarmés. Face à cette situation, l’autorité mandataire se tenait dans une neutralité instable, oscillant entre deux promesses contradictoires — l’une à l’égard des juifs, l’autre à l’égard des Arabes — afin de maintenir l’ordre public. Il en résultait que les juifs étaient effectivement exposés à des attaques, sans protection effective, sinon à travers des milices d’autodéfense encore embryonnaires parce qu’interdites. Que le vieux Yichouv ait été attaqué par surprise et que certains voisins arabes sauvèrent nombre de juifs de Hébron du massacre bien plus efficacement que l’arbitre britannique déficient, cela confère à l’émeute de Hébron tous les ingrédients du pogrom. Mais vues du côté Arabes, l’ensemble de ces émeutes, des années 1920 jusqu’à la révolte arabe de 1936, n’étaient rien d’autre que l’expression de leur résistance légitime au sionisme, du refus d’une majorité numérique qui anticipe et redoute sa minoration numérique. Pogrom ou acte de résistance, telles étaient les deux modes contradictoires de qualification des violences perpétrées dans la Palestine mandataire[2].

Avec l’État

Avec la résolution onusienne de 1947 décidant du partage de la Palestine et les événements qu’elle enclencha en cascade — tout d’abord la Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, puis les offensives arabes, de l’intérieur et de l’extérieur, destinées à étouffer l’État naissant, puis l’exode d’une fraction importante de la population arabe, et finalement les accords de cessez-le-feu en 1949 entre l’État d’Israël et les Etats arabes belligérants— tout allait changer : la séquence aboutit à la fixation du territoire de l’État d’Israël, au gré des rapports de force manifestés sur le terrain. Au terme de ce processus, minorité et majorité allaient acquérir des valeurs plus stables, plus objectives, calculées désormais à l’intérieur de frontières qui, pour être arbitraires et contestées, ne s’en imposèrent pas moins de facto par l’érection de barrières physiques. Celles-ci, toutefois, ne purent empêcher la récurrence des incursions armées de commandos, en l’occurrence de ceux qui s’appelaient à l’époque des feddayin.

L’État d’Israël disposant d’une base numérique juive majoritaire désarma les Arabes-Palestiniens insérés dans son périmètre. Il les mit collectivement sous couvre-feu pendant de nombreuses années afin de les contrôler militairement, accorda simultanément la citoyenneté israélienne à chaque Arabe-Palestinien demeurant à l’intérieur de ses frontières, et organisa chaque sous-groupe à l’intérieur de l’État, de telle sorte à lui assurer les conditions de sa propre reproduction à travers l’autorégulation du statut personnel de ses membres, d’un système éducatif spécifique, associé à une large autonomie linguistique et culturelle. Bref, il mit en place ce qu’il convient d’appeler une politique des minorités, autant que possible adéquate à sa structure réelle. La société politique israélienne était en effet composée de citoyens et de secteurs reconnus dans l’État. C’est ainsi que les Arabes citoyens de l’État d’Israël purent former une minorité consciente d’elle-même. Son ambivalence à l’égard de l’État d’Israël tenait à ce qu’elle est issue de la défaite arabe contre le sionisme. Ambivalence qu’on peut décrire ainsi : les citoyens arabes étaient désormais contraints de se penser collectivement comme des membres d’un groupe minoritaire dans un État juif, cet État péniblement issu du plan de partage de la Palestine, et, individuellement, comme des citoyens d’un État qui n’incarne et ne reflète idéologiquement que les aspirations sionistes, à l’exclusion de tout autre. Ils étaient à présent une minorité numérique minorée par la défaite, réduits en nombre et insérés dans l’État juif issu d’une guerre de partage dont ils prirent l’initiative mais qui tourna à leur désavantage. Les juifs numériquement majoritaires étaient quant à eux majorés à travers la détention du pouvoir d’État.

Notons, car cela a son importance, que le massacre de Hébron en 1929 avait pour origine la rumeur selon laquelle les sionistes, appelés aussi indistinctement « les juifs » par les Arabes de Palestine, cherchaient à prendre le contrôle du mur des Lamentations. Jérusalem, ses lieux saints, fonctionnent depuis toujours comme le catalyseur des passions politiques, en 1929 comme aujourd’hui, ainsi qu’on peut encore le voir à travers les émeutes actuelles. Jérusalem, lorsque le conflit s’intensifie, figure comme une métonymie de la Palestine, celle-ci se voyant ramenée, dans son ensemble, à une banlieue ou à une périphérie de la Ville sainte. Cette remarque, incidemment, nous projette à nouveau dans la ville de Lod (en arabe : Lydda).

Car les émeutes récentes dans les villes mixtes d’Israël ont pour motif déclaré l’atteinte portée à l’esplanade des Mosquées. Jérusalem demeure le point fixe qui hypnotise tous les habitants de la Palestine, et tous les spectateurs du conflit, par-delà les frontières de l’État. À partir de ce point focal, les autres lieux se distribuent et constituent autant de foyers secondaires d’intensification potentielle. Ainsi, Hébron, en ce que la ville abrite le caveau des Patriarches, recueille un peu de cette aura. Mais c’est aussi le cas de la ville de Lod, de prime abord insignifiante.

De Lydda à Lod

Car Lydda offre un exemple particulièrement dramatique et atypique du déroulement de la guerre de séparation consécutive à la Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël et, par conséquent, du devenir majoritaire/minoritaire déployé sur une large portion de la Palestine. Petite ville arabe dont les recensements britanniques indiquent qu’elle est habitée par 8000 habitants en 1921, puis 18.000 habitants en 1946, Lydda n’abritait alors que quelques familles juives, et constituait le nœud ferroviaire stratégique au centre de la Palestine mandataire. Elle fut assiégée par Tsahal en juillet 1948 lors de son offensive visant à s’assurer une continuité territoriale de Jérusalem à Tel Aviv, alors qu’il s’agissait de frayer un étroit couloir qui les raccorde l’une à l’autre, dans un contexte où l’armée égyptienne progressait vers le nord et l’armée Jordanienne vers l’Ouest, et donc que la menace était grande de couper le pays, encore sans frontières assurées, en deux blocs. Lydda, dont le plan de partage de 1947 prévoyait d’ailleurs qu’elle revienne à l’État arabe, résista fortement. Les exactions de l’armée israélienne qui jalonnèrent la prise de la ville sont reconnues, bien que subsistent des zones d’ombre dans le déroulement de cet épisode. Une fois la ville prise, ses habitants, comme ceux de la ville voisine de Ramle, furent expulsés en totalité en direction de la ligne tenue par la Légion arabe jordanienne.

Dans la diversité des situations locales traversées par le chaos des affrontements, où les hommes cherchaient parfois à rejoindre la Légion arabe, où il arrivait que les populations arabes soient incitées au départ, prises de panique, intimidées et contraintes à l’exode, mais parfois aussi, comme à Haïfa, invitées à rester par le maire de la ville qui leur promettait la protection, on notera que le cas de Lod-Ramle est particulièrement tranché. Tout laisse penser que les habitants Juifs s’y sont abruptement substitués, par la violence, aux habitants Arabes. C’est ainsi que, dans la mémoire collective, Lydda devint aux yeux des Arabes-Palestiniens la ville-symbole de leur expulsion. Pour les juifs israéliens, le nom figure en revanche un épisode malencontreux de la guerre d’indépendance, dicté par les circonstances exceptionnelles et nullement généralisable. Ironie de l’histoire : l’ordre d’expulsion avait en l’occurrence été signé par Itzhak Rabin, c’est-à-dire par celui qui, bien plus tard, devait incarner plus que nul autre politique israélien les efforts pour parvenir à un nouveau partage territorial équitablement négocié entre les deux parties.

La guerre étant imposée par la partie arabe et la lutte prenant un tour existentiel pour les Juifs, ce sont donc les rapports de force qui dictèrent la fixation de la frontière appelée « ligne verte ». Cette ligne d’armistice, encore aujourd’hui, n’est rien d’autre qu’un tracé provisoire pour ceux qui contestent par principe l’existence de l’État d’Israël, quel que soit son périmètre. Et dans l’après-guerre des Six Jours, il s’avéra aussi que cette ligne verte, dont l’État d’Israël escomptait qu’elle devint une frontière reconnue de tous, était en réalité ouverte à la révision, du moins pour une partie des forces politiques israéliennes. Paradoxalement, c’est à la victoire militaire israélienne de 1967 et à l’occupation consécutive des territoires conquis qu’il revient d’unifier l’espace de la Palestine historique. À présent traversée de tracés disputés, cet espace resta fluide, sujet à d’incessantes révisions pour les deux camps, selon les moments et les circonstances.

Cette malléabilité de la découpe spatiale empêche toute stabilisation de la dynamique de minorisation et de majoration, à tous les points de vue. C’est d’autant plus le cas que la croissance démographique affecte les deux parties en présence : d’un côté, celle des Arabes dans l’espace historique de Palestine ne cessait de se marquer, tandis que l’État d’Israël bénéficiait d’un afflux plus ou moins régulier, en tout cas continu, de nouveaux citoyens juifs venus de tous les coins du monde. Car Lod fut aussi longtemps le nom de l’aéroport international d’Israël, le point d’entrée aérien sur le territoire, construit aux abords de la ville, avant qu’un nouvel aéroport attenant, nommé « David-Ben-Gourion », ne le remplace en 1973. Les historiens ne parviennent d’ailleurs toujours pas à déterminer si Ben Gourion lui-même donna l’autorisation de l’expulsion des habitants de Lydda ou s’il s’agissait d’une initiative militaire locale et ponctuelle, prise dans le feu de l’action. Quoiqu’il en soit, ils s’accordent sur un point : on ne peut se référer à un plan général d’expulsion, établi depuis le sommet de l’autorité israélienne, qui puisse valoir comme cause de l’exode d’une partie des arabes de Palestine.

Il n’en demeure pas moins qu’en 1948, les portes de l’État nouvellement créé se refermèrent pour ceux qui le fuirent ou en furent expulsés, de même que les juifs expulsés des quartiers Est de Jérusalem ou d’ailleurs par les Jordaniens ne purent retrouver leur résidence avant 1967. Et c’est par la porte de l’aéroport de Lod/Ben Gourion, que commencèrent à arriver les immigrants juifs d’Afrique du Nord, avant que cette première couche de résidents juifs de Lod ne soit abondée au fil des années par d’autres arrivants nombreux, d’Éthiopie ou de Géorgie. Ses minorités juives — la première vague était composée de minorités souvent expulsées de leur pays d’origine — perdaient leur statut minoritaire qu’ils avaient notamment dans les pays Arabes, pour se couler dans la majorité juive à l’intérieur de la municipalité de Lod et dans l’État d’Israël, tandis que la minorité arabe était elle-même accrue numériquement par des flux migratoires internes à l’État d’Israël, par une dynamique non concertée de regroupement local. Au bout du compte, la situation est la suivante : la minorité Arabe est d’un cinquième de la population au niveau national, et d’un tiers dans la ville de Lod.

Sous l’État d’Israël persiste une communauté juive, et sous le citoyen juif israélien, un juif, certes étatisé, mais incomplètement étatisé, qui continue imperceptiblement de relier son sort au destin d’un peuple coupé de sa terre.

Dans ces conditions nouvelles, résultant comme on le voit de strates historiques de mouvements de population et d’établissement des rapports de force, pourquoi l’imagerie du pogrom s’actualise-elle lorsqu’éclate des troubles « intra-communautaire », comme si nous vivions encore dans la période mandataire, dans l’espace fluide de la Palestine historique ? Émeutes dans les villes mixtes israéliennes, affrontements en Cisjordanie, tirs de missile des organisations politico-militaires qui détiennent l’autorité dans la Bande de Gaza, ces « fronts », tous pris ensemble, ne sont que les manifestations plurielles d’une même dynamique qui suit irrépressiblement son cours, sans que sa stabilisation ne semble se profiler à l’horizon depuis l’échec des accords d’Oslo. Résumons alors ce qu’il en est de la situation actuelle sous l’angle de la dynamique du devenir majoritaire/minoritaire. Ce qu’on constate, c’est que l’espace de la Palestine mandataire est à présent segmenté, dessinant des configurations très contrastées. Dans l’État d’Israël, à l’intérieur de la ligne verte, les Arabes-Palestiniens sont doublement minorés, par le nombre et par la puissance étatique, et symétriquement, en fonction des même facteurs, les juifs sont quant à eux doublement majorés. Dans les territoires de Cisjordanie sous occupation israélienne depuis 1967, dont des portions sont à présent peuplés de juifs, et cela de façon régulièrement croissante depuis le retour de Netanyahou au pouvoir en 2009, les Palestiniens forment une majorité numérique écrasante, mais sont politiquement minorés, tandis que les juifs y forment une minorité numérique réduite mais majorée par la puissance militaire. Cette asymétrie donne à cette configuration particulière la couleur d’une domination brute. La Bande de Gaza, occupée en 1967, puis évacuée en 2005, est la seule portion de territoire de la Palestine mandataire sans minorité juive et sans domination étatique juive. Elle est le lieu de la double majoration Palestinienne. C’est pourquoi l’espoir d’un devenir majoritaire sur la totalité du territoire de la Palestine historique y prospère. Il s’ensuit que devenir majoritaire sur la plus grande portion possible de la Palestine demeure à l’esprit des deux camps, comme si le territoire décloisonné de la Palestine mandataire demeurait perpétuellement ouvert à tous les remaniements.

Qu’en est-il plus précisément de la minorité dont les membres sont citoyens de l’État d’Israël, à l’instar les habitants Arabes-Palestiniens de Lod-Lydda ? À partir des années 1990, on nomma « palestinisation » des Arabes israéliens leur prise de conscience, toujours davantage affirmée, qu’ils forment, avec l’ensemble des Palestiniens – ceux de la Cisjordanie occupée, ceux de la bande de Gaza inoccupée, auxquels s’ajoutent les réfugiés dans les pays arabes voisins – une seule et même nation. Telle est la manière dont ce groupe minoritaire dans l’État d’Israël signifie qu’il est encore majoritaire dans l’espace unifié de la Palestine historique. Parallèlement, la colonisation des territoires occupés, d’abord tolérée par l’État d’Israël, puis encadrée et justifiée par des motifs de sécurité, est à présent, avec la droitisation de l’échiquier politique, ouvertement branchée sur la dynamique de majoration juive dans l’espace ouvert de la Palestine. Dans les deux camps, la Palestine mandataire demeure la base de calcul et, des deux côtés, des forces significatives escomptent que la dynamique leur sera favorable, qu’il s’agisse de ceux qui plaident en faveur de l’annexion de territoires occupés, ou du moins des parties les moins peuplées de Palestiniens, ou, à l’opposé, de ceux qui plaident pour la réunion de toute la Palestine sous la souveraineté d’un État binational, tablant en cela sur le fait que la majorité numérique arabe sera atteinte au bout d’un temps assez bref, et entraînera mécaniquement leur majoration politique dans un État qui ne serait plus, alors, l’État d’Israël. Il ne le serait plus, au sens où les juifs y perdraient la double majoration dont ils bénéficient actuellement à l’intérieur de la ligne verte, et qui correspond à ce qu’ils ont en effet visé dès les débuts du sionisme politique. La ligne d’affrontement montre ainsi qu’une même optique traverse les deux camps. Pour chacun, la Palestine demeure un assemblage de communautés par-delà le cloisonnement superficiel imposé par la naissance de l’État d’Israël. Elle demeure un espace ouvert où deux corps politiques, les Juifs et les Palestiniens, visent l’hégémonie, et se signifient mutuellement, à travers la compétition plus ou moins violentes selon la conjoncture, qu’il s’agit là d’un objectif atteignable.

Les émeutes dans les villes mixtes de l’État d’Israël dont Lod fut la plus frappante, ont frappé les Israéliens de stupeur. Le long travail d’intégration de la minorité, effectif dans tous les domaines, semblait ruiné d’un seul coup, en une nuit d’émeutes. Comme si on en revenait à cette période initiale de l’État d’Israël où la méfiance à l’égard d’un ennemi intérieur potentiel justifiait des mesures d’exceptions. Sous la vie paisible, quotidienne, qui tend vers une égalité croissante des citoyens du « secteur arabe » sur un plan social et économique, la « palestinisation » des arabes israéliens s’est poursuivie, et elle en est venue à s’exprimer au plan politique à travers sa représentation parlementaire. Mais parallèlement, les juifs israéliens n’ont cessé, malgré la perspective hégémonique du sionisme politique, de se penser comme un corps politique singulier, que l’État d’Israël peut peut-être représenter partiellement, mais qu’il ne peut complètement subsumer. Sous l’État d’Israël persiste une communauté juive, et sous le citoyen juif israélien, un juif, certes étatisé, mais incomplètement étatisé, qui continue imperceptiblement de relier son sort au destin d’un peuple coupé de sa terre, auquel son appartenance se ramène en dernière analyse.

Majorité, minorité : le paradoxe

Le devenir doublement majoritaire des juifs, sous l’angle numérique et politique, n’a pas entamé le souvenir de leur condition structurellement minoritaire, cette condition que le mouvement sioniste voulait il est vrai éradiquer, mais qui représentait en cela plutôt l’écueil existentiel sur lequel il ne cessait pas de buter. La situation, de ce point de vue, demeure inchangée. Aujourd’hui, l’État d’Israël est le lieu de la double majoration juive, mais il demeure hanté par le spectre de sa minorisation, parce que gît au fond de lui une conscience intrinsèquement minoritaire. C’est en ce sens précis, à travers ce filtre qui favorise l’ambiguïté, que le maire de Lod a vu un pogrom se dérouler sous ses yeux.

Sans doute, on l’a dit, l’exclamation « c’est une nuit de Cristal » présentait-elle l’avantage induit de charger d’accusation d’antisémitisme les émeutiers, et de mobiliser l’argument standard dont la droite israélienne use dès qu’elle le peut pour se justifier et appuyer ses options en matière de sécurité. Mais l’important est ailleurs. Il est dans le diagnostic de la situation que cette exclamation permet, si on la rapporte au socle d’expérience réelle qui la rend possible. Le maire de Lod, faisons-lui ce crédit, a vu quelque chose d’impossible, et pourtant d’effectivement redouté : la rechute des juifs-israéliens dans la condition juive européenne. Quant aux citoyens Arabes-Palestiniens d’Israël, ils demeurent reliés au souvenir de leur statut majoritaires, en tant qu’Arabes et en tant que Musulmans (si, pour simplifier, on excepte les Palestiniens chrétiens, peu nombreux il est vrai). Ils forment une nation par-delà des frontières jugées superficielles et surmontables, et l’expérience qu’ils font de cette unité vécue passe par une opposition à leur minoration dans l’État d’Israël, c’est-à-dire, a contrario, par l’assurance de leur destin majoritaire. C’est pourquoi, dans l’État d’Israël, les Arabes-Palestiniens n’éprouvent pas la vulnérabilité habituelle d’un groupe minoritaire. En atteste le degré élevé de la critique qu’ils expriment couramment dans le débat public, contestant souvent sans hésitation ni inhibition l’existence même de État d’Israël comme l’État des juifs.

Le devenir minoritaire d’une majorité est un travail fastidieux, peut-être inatteignable. Il l’est autant que le travail du devenir majoritaire pour les juifs. Dans la vie routinière de l’État d’Israël, ce travail inachevé et sans doute inachevable, est recouvert et délesté de certaines de ses exigences par le déroulement d’une vie quotidienne assez bien réglée, où chacun semble trouver son compte. Mais en situation de crise, chacun camp sort sa calculette programmée pour refaire le décompte général, comme si les frontières étaient fictives, ou du moins comme si se réinstaurait la fluidité territoriale de départ.

Ici, on détient la clé de compréhension de ce conflit désespérément opaque et dont la longévité ne cesse d’étonner les analystes politiques internationaux: une minorité, dont la conduite est orientée par un habitus de majorité, comme si elle était incapable de tirer les conclusions de la défaite désignée par la Nakba fait face à une majorité dotée d’un habitus minoritaire forgé en Europe et ailleurs, comme si elle était incapable de tirer les conclusions de sa victoire, c’est-à-dire de la naissance de l’État d’Israël. Dans ce chiasme gît l’indémêlable nœud du conflit. Mais s’il est indémêlable, c’est aussi qu’il procède d’un socle dont on ne peut pas se départir, et à l’intérieur duquel chaque protagoniste est assigné à œuvrer.

L’État d’Israël se soutient de cette asymétrie croisée, et l’on ne voit pas comment il pourrait en être autrement, si du moins on s’accorde à considérer que l’institution de cet État constitue pour les juifs un acquis irréversible. Une telle asymétrie emporte une série de conséquences, différentes et inégales à leur tour, mais dont l’enjeu est de les aborder ensemble, ou plutôt respectivement, la convergence ne pouvant se produire que dans l’interaction espérée. Entre une minorité numérique politiquement minorée et une majorité numérique politiquement majorée, il revient d’abord au camp majoritaire d’honorer sa part de devoirs qui découle de son statut, et ensuite au camp minoritaire qui bénéficie de droits, d’honorer sa part de devoirs qui leur sont associés. Au camp le plus fort, revient nécessairement la charge de l’amorce, qui comporte comme, pour son répondant escompté, une dose notable d’autocorrection. Mais cela n’est pas un pari, puisque, compte tenu de l’histoire du conflit et de sa structure particulière, il s’agit du seul chemin réaliste qu’on puisse entrevoir.