Les Juifs turcs étaient 100.000 au début du XXe siècle, ils ne sont plus que 10.000 aujourd’hui. L’une des dernières communautés juives du monde musulman, confrontée à de nouveaux défis, paraît en sursis aujourd’hui. François Azar revient sur l’histoire d’une minorité qui a traditionnellement cultivée la kayadez (la discrétion dans l’espace public) mais qui entend se rendre davantage visible dans la société turque.

Forte, au début du XXe siècle, d’environ 100 000 personnes, la communauté juive de Turquie ne représente plus aujourd’hui qu’un dixième de ce chiffre. Cette chute a de multiples causes, au premier rang desquelles l’effondrement de l’Empire ottoman où les Juifs jouissaient d’une place attitrée auquel s’est substitué un État-nation affirmant l’identité turque, c’est-à-dire implicitement musulmane. Les conséquences en sont nombreuses : imposition d’un service militaire où les minorités sont brimées, obligation d’utiliser le turc dans l’espace public, politiques discriminatoires, voire confiscatoires durant la Seconde Guerre mondiale. À ces traumatismes particuliers s’ajoutent des fléaux encore récurrents en Orient vers 1900 et devenus de moins en moins acceptables par le contact avec l’Occident : épidémies, incendies ravageant les villes, corruption et brigandages généralisés.

Les Juifs turcs étaient réputés cultiver la kayadez, une attitude faite de discrétion dans leur relation au pouvoir et à leurs concitoyens musulmans. Ce comportement remonte à l’Empire ottoman où les Juifs pouvaient se prévaloir d’une certaine protection des sultans en échange de leur soumission. Une expression en résumait le principe : la sadik millet, soit la « nation loyale », ce qui l’opposait aux nations grecque et arménienne soupçonnées de séparatisme dans les dernières décennies de l’Empire. Cette attitude a trouvé son prolongement sous la République. Un épisode resté célèbre a montré que toute manifestation publique de protestation de la communauté juive en Turquie, aussi légitime soit-elle, se retournerait contre elle. Il s’agit de l’affaire Elza Niego qui défraya la chronique en 1927.

L’affaire Elza Niego et ses séquelles

Elza Niego avait vingt-deux ans en 1927. Orpheline de père, elle était employée comme dactylo par la compagnie nationale d’assurance de Turquie. Avec sa sœur, Regina, elle était l’unique soutien de sa mère et de son jeune frère. Pendant des vacances à l’île d’Heybeliada en mer de Marmara, un fonctionnaire musulman, Osman Bey, fils d’un ancien gouverneur, en tomba amoureux. Osman Bey, qui avait trente ans de plus qu’Elza, était marié et père de famille. Il poursuivit la jeune femme de ses assiduités partout dans l’île. Désespérée, Elza Niego décida de raccourcir ses vacances et de revenir chez elle. Pendant un certain temps, Elsa ne croisa plus Osman Bey et pensa en être libérée. Mais un jour, en quittant son bureau, elle l’aperçut et celui-ci commença à proférer des menaces. Elza avertit alors son employeur de la persécution dont elle était l’objet. Un soir d’hiver, elle aperçut son harceleur en compagnie de trois autres hommes. Le directeur de la compagnie avertit la police, qui arrêta les quatre hommes. Ceux-ci avouèrent qu’ils avaient l’intention d’enlever Mademoiselle Niego et furent condamnés à deux mois d’emprisonnement chacun.

Elza Niego se fiança alors avec l’un de ses collègues juif. Furieux, Osman Bey devint de plus en plus pressant. Un soir, alors qu’Elza et sa sœur Regina quittaient leur maison pour se promener, Regina vit un homme courir vers eux en tenant un poignard. Elle cria à sa sœur de se réfugier à la maison, mais il était déjà trop tard : Osman Bey la rattrapa et l’égorgea. Regina voulant défendre sa sœur reçut à son tour deux coups de couteau dans la cuisse. La foule se rassembla immédiatement et le meurtrier aurait été lynché sans l’intervention rapide de la police.

Lors des funérailles d’Elza, le 18 août 1927, la foule envahit les rues et manifesta contre le gouvernement turc au cri de « Nous voulons la justice ». La presse turque s’empara de l’affaire et développa une rhétorique antisémite. Dix manifestants juifs, dont un jeune soldat, furent immédiatement arrêtés sous l’accusation d’offense à l’identité turque. Le jeune soldat, accusé d’avoir blessé un passant turc, fut condamné à trois mois d’incarcération.

Les neuf autres Juifs furent acquittés de l’accusation de sédition le 21 septembre 1927 mais, devant les protestations de la presse, un nouveau procès s’ouvrit le 12 janvier 1928. Ils furent alors accusés d’avoir insulté la République turque. Ils étaient passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans. Malgré les efforts du procureur, ils furent de nouveau acquittés. Le procureur chercha à impliquer les organisations juives. Une fouille dans les locaux de la branche turque du B’nai B’rith qui avait dépensé de grosses sommes pour la défense des accusés, ne permit pas de l’incriminer.

À cette occasion, la presse turque se déchaîna une nouvelle fois. Elle appela les Turcs à rompre toute relation commerciale avec les Juifs. Des manifestations antijuives se déroulèrent à Izmir, conduisant le gouvernement turc à fermer les écoles juives, à interdire les journaux juifs, à dissoudre le rabbinat et à envisager l’expulsion de Turquie de tous les Juifs qui n’avaient pas fait leur service militaire. Un décret imposa dorénavant aux Juifs l’obtention d’un permis spécial pour se déplacer à l’intérieur de la Turquie, comme c’était déjà le cas pour les Grecs et les Arméniens.

Le meurtrier quant à lui, échappa au procès et fut placé dans un hôpital psychiatrique. Dix ans plus tard, il fut à son tour assassiné par un patient de l’hôpital.

Dans ses mémoires, Nissim M. Benezra qualifie ces évènements de « derniers soubresauts du nationalisme juif turc ». Le choix sera désormais entre la discrétion ou l’exil. Plusieurs épisodes traumatiques rappelèrent à intervalles réguliers la situation précaire de la communauté juive en Turquie : en juin et juillet 1934, les pogroms de Thrace déclenchés simultanément dans toute la région par les militants du parti républicain du peuple (kémaliste) vidèrent la région de sa population juive. En novembre 1942, les Juifs furent touchés comme les Grecs, les Arméniens et les Dönmés par le varlık vergisi, l’impôt discriminatoire sur la fortune. Ceux qui ne purent s’en acquitter furent déportés vers le camp de travail forcé d’Aşkale. Cet épisode sera l’un des facteurs déterminants dans l’exode des Juifs de Turquie à la création de l’État d’Israël. Enfin le pogrom d’Istanbul des 6 et 7 septembre 1955, bien que dirigé principalement contre les Grecs, toucha par contagion les Arméniens et les Juifs présents dans les mêmes quartiers.

Contexte contemporain

La kayadez n’est pas seulement un réflexe défensif vis-à-vis d’un pouvoir perçu comme inquiétant et arbitraire. C’est une disposition psychologique plus profonde qui a ses prolongements dans la vie familiale et le destin aussi bien individuel que collectif. Nombre de familles feront ainsi silence sur les traumatismes passés et un « plafond de verre » interdit aux Juifs l’accès à certaines professions et fonctions publiques. Cette attitude peut perdurer consciemment ou inconsciemment sur plusieurs générations, bien après le départ de Turquie.

Deux grandes vagues d’émigration vont toucher la communauté juive de Turquie : celle des années 1920 et celle des années 1950 suivant la création de l’État d’Israël. La solution de l’exil est facilitée par le multilinguisme, notamment l’usage courant du français chez les Juifs de Turquie. Ce courant d’émigration n’a jamais cessé ; il s’est même renforcé cette dernière décennie en raison, d’une part, des tensions entre l’État turc et l’État d’Israël et d’autre part, du discours de plus en plus islamiste et anti-occidental du pouvoir. Les jeunes ayant souvent fait leurs études en Occident sont les premiers à partir. La communauté ne s’affaiblit donc pas seulement numériquement, mais perd ses forces vives et vieillit inexorablement.

Aujourd’hui la communauté juive de Turquie est confrontée à des défis bien différents de ceux qui prévalaient au XXe siècle. La menace principale qui pèse sur elle ne tient pas tant à l’attitude ambiguë du pouvoir, que dans sa faiblesse numérique, son haut degré d’assimilation, sa désagrégation progressive sous l’effet des départs et des mariages mixtes. L’une des dernières communautés juives du monde musulman paraît ainsi en sursis. Sa faible visibilité actuelle laisse libre cours aux fantasmes antisémites. Pour lutter contre les préjugés, les dirigeants communautaires ont donc accepté depuis quelques années d’intervenir dans l’espace public sans se départir d’une certaine réserve. Pour la première fois, en 2015, l’allumage des bougies de hanoukka par le grand rabbin s’est déroulé sur une place d’Istanbul en présence d’officiels turcs.

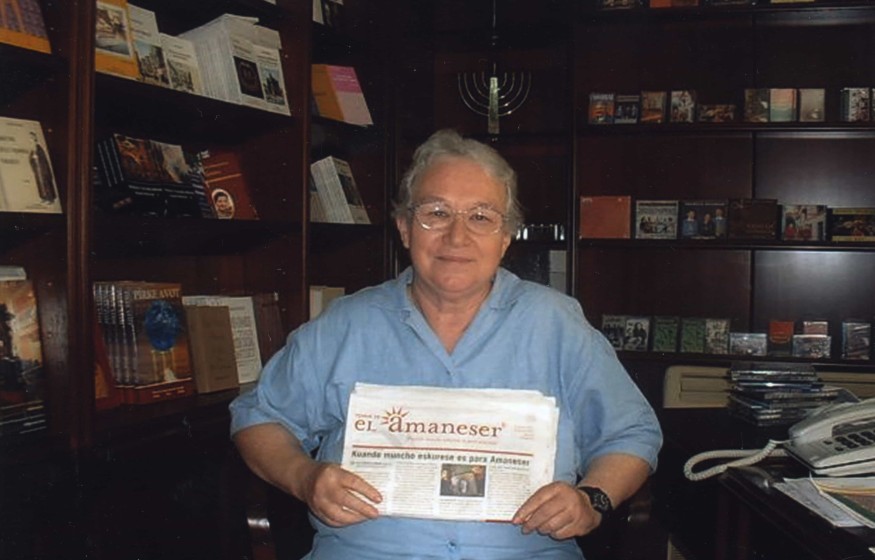

Un travail de sauvegarde de la culture judéo-espagnole a été entrepris ces vingt dernières années en Turquie. Le centre sépharade d’Istanbul fondé en 2003 et dirigé par Silvio Ovadya et Karen Gerson Şarhon est le principal foyer de cette renaissance culturelle. Il publie depuis mars 2005 le mensuel en judéo-espagnol El Amaneser dont le secrétariat de rédaction est tenu avec compétence et dévouement par Güler Orgün. La maison d’édition Libra fondée par Rifat Bali poursuit un travail remarquable de publication de livres dans le champ sépharade prolongeant l’œuvre engagée par Sinan Kuneralp aux éditions Isis. C’est toutefois dans le domaine du chant et du théâtre que la dynamique actuelle est la plus visible : citons sans être exhaustif les pionniers Jak et Janet Esim, Izzet Bana, Jojo Eskenazi, Soli Avigdor et Forti Barokas. Le blog culturel Avlaremoz tenu par une nouvelle génération montre qu’une relève est aussi possible.

La communauté juive de Turquie avec environ 10 000 membres, pour l’essentiel vivant à Istanbul, est la première communauté juive du monde musulman et conserve jusqu’à aujourd’hui un réseau dense d’institutions (de l’école à la maison de retraite) et une forte cohésion renforcée par l’adversité. Elle semble de plus en plus consciente que sa survie passe non plus par son invisibilité, mais par une forme de légitimation dans l’espace public. C’est tout l’enjeu de la série Kulüp (Le Club) produite par Netflix, qui lui a conféré une visibilité inattendue et dans laquelle elle s’est reconnue.

Kulüp

La série turque Kulüp (Le Club) diffusée depuis novembre 2021 sur Netflix a fait l’effet d’une révolution médiatique pour la communauté juive de Turquie. Encore faut-il souligner que ce changement d’échelle n’a été rendu possible que par le patient travail de restauration culturelle et linguistique engagé ces dernières décennies.

L’intrigue a pour cadre l’Istanbul des années 1950 et pour point d’orgue les émeutes anti-grecques des 6 et 7 septembre 1955. L’héroïne Matilda Asséo vient de sortir de prison à la faveur d’une amnistie. Elle retrouve sa fille Raşel devenue adolescente et qui a grandi à l’orphelinat juif d’Ortaköy. Les rapports orageux entre la mère et sa fille permettent de lever progressivement le voile sur le passé tragique de la famille. Pour éviter à sa fille de connaître à son tour l’épreuve de la prison, Matilda accepte de travailler dans un music-hall sous la houlette de Çelebi, un manager aux activités aussi troubles que son passé. Le patron du club, Orhan est décidé à faire triompher son cabaret et il embauche un artiste surdoué, mais hypersensible, Selim Songür. Selim et Matilda qui se reconnaissent les mêmes fragilités deviennent amis et se protègent mutuellement. De son côté, Raşel est tombée amoureuse d’Ismet, un célèbre coureur de jupons, au grand dam de sa mère. Les dix épisodes de la série tissent un ballet sentimental entre ces personnages. Tous ont pour point commun un passé qu’ils dissimulent autant que possible, mais qui ne cesse de les hanter. Celui-ci est en effet un gage de culpabilité. Ce n’est qu’en l’assumant et en le partageant que les personnages pourront s’en libérer. Mais en 1955 cela relève de l’utopie alors que le mensonge et la violence triomphent dans les rues. La scène finale, à la lueur des chandelles, dans un théâtre-refuge réduit au silence, n’est que l’humble promesse d’une aube meilleure.

La magie de la série ne tient pas seulement à la minutie avec laquelle ont été reconstitués les décors des années 1950. Les scénaristes (Necati Şahin et Rana Denizer) et les réalisateurs (Zeynep Günay Tan et Seren Yüce) ont abordé avec justesse des thèmes sensibles comme les discriminations et les violences dont ont été victimes les minorités en Turquie. Loin d’être à l’arrière-plan, ces questions sont au cœur du film puisqu’elles déterminent la geste des personnages.

Le respect est peut-être ce qui traduit le mieux l’esprit dans lequel a été réalisé cette série. Ses concepteurs se sont en effet entourés des meilleurs conseils historiques, linguistiques et culturels pour bâtir scènes, dialogues et décors. L’une des marques de ce respect est bien sûr l’utilisation de dialogues en judéo-espagnol dont l’accent a été travaillé avec soin comme en témoigne Izzet Bana qui fut le principal consultant des producteurs et qui joue lui-même un petit rôle lors de la fête de Purim. Pas moins de 67 membres de la communauté juive figurent dans la distribution du film, mais ce n’est sans doute pas là le plus important. Les rôles-titres sont en effet tenus par des acteurs turcs d’une façon si respectueuse de la mémoire juive, qu’ils lui confèrent une portée universelle.

En Turquie la série a battu des records d’audience. La communauté juive de Turquie l’a plébiscitée avec un double sentiment : de fierté, tout d’abord, en se découvrant, une fois n’est pas coutume, fidèlement représentée au premier plan d’une série populaire ; de reconnaissance ensuite, en découvrant des acteurs turcs prendre en charge avec empathie l’un des épisodes les plus sombres de son histoire. Un signe qui ne trompe pas : beaucoup regrettent de n’avoir pas décroché un rôle de figurant ou de n’être pas cité au générique.

Bâti comme un mélodrame populaire dont il exploite les recettes inoxydables, Kulüp fait passer des vérités moins conventionnelles. Il y transparaît bien sûr une nostalgie pour un Istanbul cosmopolite et interlope qui n’a rien d’originale. En revanche, la façon dont ce passé a été éradiqué sous l’emprise du nationalisme et dont des fortunes se sont constituées à l’abri du populisme trouve un écho aujourd’hui. Mais la question n’est pas que matérielle. L’un des ressorts les plus puissants de l’action tient au besoin effréné de reconnaissance des personnages qui déborde de l’univers du spectacle. « Je voulais que tu me voies » dit Çelebi à Matilda pour se justifier. C’est peut-être là que se situe la réussite de la série : chacun a pu se voir et surtout être vu comme il l’espérait.

François Azar

Fondateur de Lior éditions et vice-président de l’association judéo-espagnole Aki Estamos, François Azar est le rédacteur en chef de la revue ‘Kaminando i Avlando’.