C’est à chaque fois la même scène. Je suis dans un square parisien et l’on me demande quelle langue je parle avec mes enfants. Ma « gueule juive » les met sur deux fausses pistes : soit c’est du yiddish, soit de l’hébreu. Dans aucun cas, ils ne reconnaissent ma langue maternelle, parlée par un européen sur cinq. Alors je leur dis que leur erreur tient au fait qu’ils n’en connaissent que la caricature, les aboiements d’Hitler ou les onomatopées grotesques des soldats de La Grande vadrouille. Que cette version est celle qui a souillé la langue parlée jadis par Freud, Zweig, Einstein et même l’inventeur du sionisme, et par tant d’autres grands juifs.

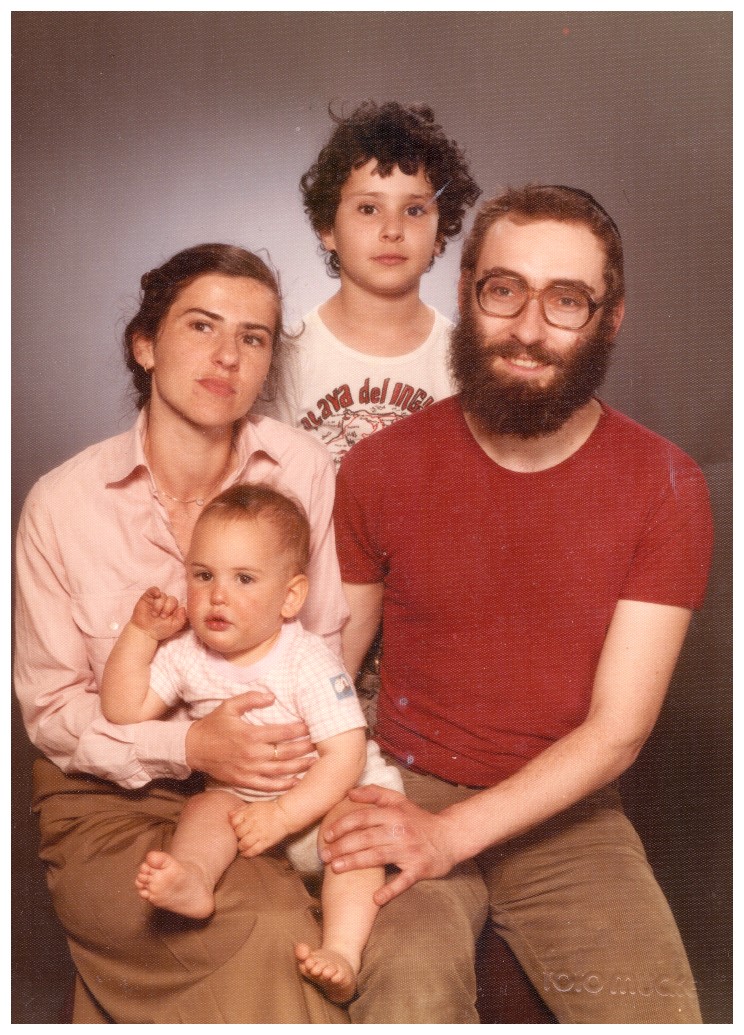

Je leur dis aussi que l’allemand berlinois que je parle est un fossile. Que même là-bas, à Berlin, plus personne ne le parle, que mes parents l’ont pris avec eux lors de leur sortie d’Egypte et leur traversée du mur. Nous étions au début des années 80, l’étau se desserrait tout doucement dans le bloc de l’Est, et la RDA monnayait le départ de ses indésirables auprès de la RFA. Les candidats à la « fuite » devaient remplir des centaines de documents, soumettre leur demande aux autorités et s’apprêter à être déchus de leur nationalité. Cela pouvait traîner pendant des années avant qu’un jour, on vous prévenait que vous alliez devoir partir dans les 48 heures. A deux conditions : ne plus jamais revenir et laisser tous ses biens sur place. La seule richesse que mes parents ont emportée était donc immatérielle : ce berlinois qu’aujourd’hui je continue donc à parler avec mes enfants.

Au square mes interlocuteurs français me rétorquent presque systématiquement que cela ne ressemble pas à l’allemand qu’ils prétendent connaitre. Je leur dis qu’il s’agit d’un parler aujourd’hui écrabouillé par le rouleau compresseur du globish, d’une ville autrefois populaire, déchirée et tourmentée devenue capitale branchée du cool, où l’on boit et tire des coups entre les rangées du mémorial du plus grand crime jamais commis en Europe.

Durant toute mon enfance, les amis allemands de mes parents, s’esclaffaient en m’entendant m’exprimer dans cet état figé d’une langue qui, depuis leur départ, avait naturellement muté. Comme si les petits français d’aujourd’hui s’exprimaient exclusivement dans l’argot des chansons de Renaud.

Phonétiquement, le berlinois ressemble au hollandais : les ch se prononcent k, les g deviennent des y, les s se transforment en t et les r passent carrément à la trappe. Quant aux voyelles, elles sont tordues dans tous les sens, produisant un peu le même effet que la prononciation achkénaze de l’hébreu aux oreilles d’un juif séfarade ou d’un israélien.

En berlinois on ne dirait donc pas « Ich bin ein Berliner » mais « Ick bön een Be’lina » de même qu’on ne dirait pas « was willst Du » mais « wat wöllst De » en ponctuant de préférence chaque phrase d’un « ey » qui constitue le marque de fabrique de la « berliner Schnauze », littéralement la « gueule berlinoise », manifestation la plus concrète de ce langage populaire, irrévérencieux et qui semble toujours signaler à son interlocuteur qu’il peut aller voir ailleurs si l’on y est.

Aux Français du square je me garde de dire que, à leur insu, ils n’ont pas tort de l’assimiler à du yiddish tant mon berlinois a été infusé par la langue des juifs immigrés d’Europe orientale. Qu’à l’époque où j’y suis né, on parlait encore de la copine de quelqu’un en parlant de sa ische[1], qu’on parlait de sa makke[2]pour dire qu’il est toqué ou qu’on demandait à parler ta’hless[3]pour exiger une franche explication.

Alors à quoi tient leur méprise, pourquoi se trompent-ils toujours?

Qu’un juif aujourd’hui parle allemand est inconcevable. C’est une impossibilité ontologique. Dans leur esprit, le yiddish continue d’une certaine manière à vivre, ne serait-ce que fantasmatiquement. Il est le maximum d’allemand qu’on s’autorise à imaginer dans la bouche d’un juif. Il fournit un seuil supportable de refoulement du crime, car si le yiddish vit encore c’est bien que la destruction n’a pas pu entièrement avoir eu lieu. D’où l’impératif de le maintenir vivant, même par le biais d’un artifice auquel personne ne croit. Mais on ne pousse pas jusqu’à l’allemand. Ça non, ça va trop loin. Ce serait indécent, on tomberait presque dans le négationnisme. Les juifs allemands sont morts, une fois pour toutes, et leur langue avec. Il ne peut en rester aucun. Comme locuteurs, il ne reste plus que les bourreaux et leurs descendants.

À ce moment-là, au square, je ressens que je suis une erreur statistique dans la psyché d’un européen post-Shoah. Qu’ils soient de la deuxième ou de la quatrième génération n’y change rien. Ils sont des Européens, ils vivent dans un monde où la Shoah a eu lieu, ce qui est à la fois insupportable et incompréhensible. Ils ne peuvent vivre avec cette réalité qu’avec des rustines mentales qui combinent affliction apprise par cœur et catéchisme Levinasso-altruiste. Mais voilà que tout à coup, le type à casquette et à profil sémite qui dit à ses enfants de descendre du toboggan dans son allemand à lui grippe le logiciel entier.

Enfant, à l’école juive de Strasbourg, mes camarades raillaient « la langue des nazis » que je parlais avec mes parents et mon frère. J’étais pris d’un sentiment de révolte et d’une envie irrépressible – mais informulable pour l’enfant que j’étais – de leur répondre que c’était un comble de traiter de nazi un juif allemand. Mais le propre des groupes juifs est qu’ils gomment la judéité de chacun de ses membres.

Aujourd’hui mes enfants sont à l’école publique et on me demande si mon allemand est de l’hébreu. Les choses se sont retournées. Suis-je gagnant au change? J’en doute, mais c’est moins douloureux.

L’autre jour, alors que j’incitais mon fils à écouter la version allemande de l’émission de télévision pour enfant C’est pas sorcier, il me dit, en berlinois, que cela lui était difficile car lui ne parle que « l’allemand de Paris ».