Dans Des sadiques au cœur pur. Sur l’antisionisme contemporain, (Éditions Hermann, 2025), le philosophe Gérard Bensussan analyse les mutations idéologiques de l’antisionisme actuel. Dans cet extrait que l’auteur et l’éditeur nous ont autorisés à publier, se déploie, à l’ombre du 7 octobre, une réflexion qui interroge la souffrance palestinienne, entre responsabilité éthique et lucidité politique.

*

Me donnant pour objet l’élucidation impérative des mécanismes de [la langue antisioniste], je n’ai pas parlé des Palestiniens. Il ne s’agit ni d’une omission ni d’un oubli ni d’un silence délibéré. La souffrance palestinienne est trop présente dans ces développements pour y être explicitement refoulée, si je puis dire, ou à chaque fois reconvoquée. Il est impossible de se dérober à cette parole continue et à l’entente de la voix douloureuse qu’elle porte. Cette souffrance est comme un point aveugle, comme une tache d’encre en plein milieu d’une page qui en empêche la lecture apaisée et complète. Mais, de cette souffrance palestinienne, il n’est pas simple de déterminer les contenus thématisables, les contours, pour des raisons politiques qui surchargent inévitablement cette entente. S’il est exclu de ne pas en passer par la méditation de la souffrance palestinienne, c’est d’abord pour des raisons éthiques, pour cette souffrance elle-même, et après seulement, le cas échéant, pour des raisons politiques. Cette articulation des motifs politiques et de la responsabilité éthique est incertaine et complexe. Mais elle bannit d’emblée le registre de la « lutte métaphysique » (Genet) entre deux peuples, le vieux peuple des origines et le jeune peuple des persécutés. La politique dans « l’Orient compliqué » autant que l’acception du Visage palestinien, la justice et la morale ne passent ni l’une ni l’autre par cette « métaphysique » des peuples, meurtrière et mensongère. Pas davantage, hélas, qu’elles ne se tiennent sur le registre abrahamique qui figurerait la commune appartenance des peuples israélien et palestinien à une « origine » pacifiquement partagée. Il y a dans cette multiplicité d’arguments des éléments narratifs d’inconfort (la métaphysique des peuples) ou de réconfort (Abraham notre père à tous), racontés loin de la bataille, loin de la guerre, loin des épreuves. La prise en compte de la souffrance, si elle vient « avant », ne peut pas non plus dispenser de poser, encore, toujours, la question « israélo- palestinienne » sur le terrain de son effectivité historique, la politique, et la recherche d’une coexistence entre deux peuples en lutte. L’effort pour séparer les lutteurs pris dans leur corps-à-corps se tend vers l’invention d’un objet transactionnel « israélo-palestinien » à même le « terrain » de cette lutte. Il y va en effet d’une terre, une seule, pour deux aspirations également légitimes malgré le heurt et le choc qui les fracassent. Cette guerre de cent ans, et plus, se déroule sur fond d’enfermement réciproque, de surdité, de survie.

Comment approcher la souffrance palestinienne, et il le faut pourtant, sans rappeler l’égale et nécessaire reconnaissance factuelle des aspirations, des requêtes et des légitimités ? Et comment ne pas inscrire cette souffrance dans le mouvement de cette reconnaissance ? Le vrai contraire de la guerre, écrivait Amos Oz en songeant précisément à l’affrontement qui oppose depuis si longtemps Israéliens et Palestiniens – le vrai contraire de la guerre n’est pas l’amour mais le compromis : peace not love, disait l’écrivain. La recherche de la paix de transaction exige de se porter sur le versant politique de la tragédie. Or la tragédie n’a pas de versant politique, sinon elle ne serait pas tragique. Une montagne (de problèmes) sans vallée (de refuges), tel est depuis longtemps la très improbable figure d’un compromis israélo-palestinien, une sorte de représentation sans objet qui ne cesse au fil de ses avatars de se perpétuer. Ce qui demeure pourtant, intraitable, c’est la souffrance, avant même la recherche d’un amortissement de la tragédie par la politique, la souffrance incontestable, brute, comme un bloc compact de douleurs, de bleus et de coups.

Devant une mère palestinienne dont le fils a été tué, nous sommes tous coupables. La difficulté, au regard du traitement politique des questions et des conflits, c’est que cette « culpabilité devant une mère » est indifférente à l’histoire et à la politique.

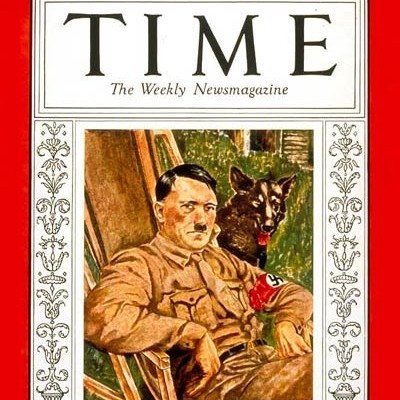

Elle est un tourment qui assaille. En même temps, dans sa réalité même, elle heurte la souffrance des victimes du 7 octobre, l’une en face de l’autre, encore une fois. Ces souffrances s’additionnent alors même qu’elles se soustraient l’une à l’autre. Pour un Juif, la souffrance palestinienne pose d’emblée le primat aigu et massif de la considération éthique. Comment faire avec la guerre menée par les victimes du 7 octobre contre leurs exterminateurs ? C’est bien ainsi que les Israéliens et les Juifs ont perçu les auteurs des massacres, dans la longue ligne mémorielle des pogroms. À cet égard, le sionisme est la « palingénésie du judaïsme », comme écrivait Primo Levi qui redoutait, en 1986, que la création de l’État d’Israël n’entraînât encore un « renouvellement de haine », car « beaucoup de nouveaux tyrans gardent dans leurs tiroirs le Mein Kampf d’Adolf Hitler avec au besoin quelques corrections ou substitutions de noms ».

Que faire des victimes des victimes, comment les regarder en face ? Le tourment éthique et la hantise qui le suscite et ne cesse de l’inquiéter ne préjugent pas de la justesse politique d’une action, ou de son efficacité, ni de la nature de l’acte meurtrier et de la légitimité d’une riposte. À vrai dire, les deux ne vont pas ensemble, leurs temps d’exécution n’obéissent à aucune synchronie, les inconditions brouillent les conditions, les béances et les gouffres sont infranchissables. Le souci pour les souffrants de Gaza ou du Liban est distinct du jugement politique et des normes qu’il convoque, et a fortiori des raisonnements de type historique. Encore une fois : que faire des victimes des victimes, comment recevoir leurs attentes, de quel agir pratique sont-elles les demandeuses pour qui n’oublie pas les victimes ? Comme les tiers de la scène levinassienne qui cernent spectralement le duo éthique formé par le Visage et Moi qu’il assujettit, elles tournent, crient justice et jettent leur cri à la figure des victimes, des otages et des assassinés. Elles imposent leur clameur à la douleur des martyrisés. Ce cri peut-il encore résonner par-delà la mémoire de la cruauté ? La responsabilité éthique, ne pas se boucher les oreilles et ne pas détourner le regard, peut-elle tangentiellement approcher l’impossibilité politique d’absoudre pratiquement le crime ? « La souffrance [des oppresseurs] ne suffit pas à les enrôler parmi les victimes… les erreurs et les défaillances des prisonniers ne suffisent pas pour qu’on les mette sur le même rang que leurs gardiens ». La réponse immédiate est déjà médiatisée par la séparation des registres. Elle est déjà prise dans la politique.

La recherche de la paix de transaction exige de se porter sur le versant politique de la tragédie. Or la tragédie n’a pas de versant politique, sinon elle ne serait pas tragique.

La politique et la guerre sont hors d’état de prendre en charge l’accueil éthique des victimes des victimes, leur écoute, au-delà et en deçà des prescriptions du droit. Cette disjonction de fait ajoute à la douleur.

La question éthique, lancinante – et les victimes des victimes ? – s’impose sans considération du contexte, des circonstances ou des calculs méta-éthiques. À cette requête tient tête l’objection de Caïn : « suis-je le gardien de mon frère ? ». Le défi caïnique voudrait d’emblée faire taire la voix, insupportable en effet, de la culpabilité des innocents lorsqu’ils entrent « dans la juste guerre menée à la guerre », comme dit Levinas, en reprenant pour le faire trembler un vieux mot d’ordre bolchevik et spartakiste. Dans une leçon talmudique, « Les villes refuges », ces lieux d’exil et de protection pour les meurtriers involontaires que le désir de vengeance de leurs victimes expose à l’outrage, Levinas évoque lui aussi cette innocence oublieuse de ses responsabilités, c’est-à-dire cette culpabilité des innocents qui demeurent en paix avec eux-mêmes dans l’oubli de la faute, et en négligeant d’avoir honte. L’humain, l’effort de l’humain, consisterait à faire mémoire de cette culpabilité plus ancienne que toute innocence, à consentir à sacrifier toute candeur morale pour vivre humainement parmi les humains. La ville-refuge, cet « urbanisme humanitaire » (Levinas), est conçue comme une institution juste – oxymore concurrent de l’injuste révolte, par où la fraternité est préservée même si le crime n’est jamais annulé. Où pourrait seulement prendre place une ville-refuge pour l’accueil de la souffrance palestinienne ? Pour en prendre en vue la perspective, il faut déjà que « la main qui se saisit de l’arme », comme écrit aussi Levinas, « souffre de par la violence de ce geste », même s’il est juste et justifié, même s’il est légitime. Cette souffrance et cette blessure intimes qui devraient accompagner toute commission de violence n’ont rien à voir avec un quelconque masochisme. Elles sont un signal d’alarme, une alerte morale pour le bras armé des combattants de toute « juste guerre » : s’il faut prendre les armes, s’il faut partir en guerre, s’il faut donner la mort, la douleur d’avoir à le faire devra demeurer vive ou alors son « anesthésie » risque d’amener la juste guerre menée à la guerre « aux frontières du fascisme ».

Le propos de Levinas résonne dans l’incondition d’un antique commandement et ses vicissitudes : « tu aimeras ton prochain comme toi-même… » L’injonction d’avoir à aimer entre en tension avec le refus de toute garde du frère, comme se déséquilibrent la politique et l’éthique, la justice totale et la justice partielle, la justice et le droit, l’innocence et la faute. Les commentateurs du Talmud, en particulier les Sages Ben Azzaï, Akiba et Tanhouma dans la Paracha Kedochim sur le Lévitique, ont été attentifs à ces tensions. Ils se sont en particulier demandé comment comprendre le commandement d’aimer son prochain, par quelles flexions l’interpréter dans ses puissants paradoxes afin de mieux le pratiquer : a. selon la fraternité universelle, tous les hommes étant issus d’un même père et d’une même mère ; b. ou bien selon l’amour de soi, par lequel commence toute « charité bien ordonnée » ; c. ou encore selon l’infini d’une transcendance inscrite dans la semblance divine du visage. Je retiens, parmi plusieurs lignes herméneutiques, une prescription particulière avancée par Akiba, purement éthique, métapolitique. Le commandement, positif (« tu aimeras… »), se déclinerait négativement sous la forme d’un interdit, d’une interdiction de mépriser qui m’aura méprisé, de me venger de qui m’aura humilié et de ne pas faire valoir sa souffrance contre celle de l’autre, prochain ou lointain – de ne jamais proclamer « mon sang est plus rouge que le tien ». Akiba condamne ce que Camus appelait pendant la guerre d’Algérie « casuistique du sang ». L’obligation éthique excède largement le point de vue du droit (droit humanitaire, droit de la guerre, droit international) sans l’annuler jamais, bien sûr. Le droit hébraïque essaie de faire valoir cet excès en dedans de soi, en s’appuyant sur l’occurrence talmudique du traité Baba Metsia, 30b : « Rabbi Yohanan a dit que Jérusalem n’avait été détruite que parce que les juges ont jugé strictement selon la loi, ils n’ont pas su aller au-delà du droit (chelo danou lifnim michourat hadin) ». La catastrophe a eu lieu parce qu’à Jérusalem on appliquait le droit – mais seulement le droit ! L’application stricte du droit seul et sans autre horizon que soi est injuste.

La culpabilité de qui a donné la mort, même sous la contrainte, sans possibilité de s’y dérober, ne sera jamais innocence aux mains pleines.

Quel est l’espace libéré par cet au-delà du droit dans les interprétations du grand commandement d’aimer son prochain comme soi-même qu’on peut lire dans les commentaires des trois sages du Talmud ? Quitte à exagérément unifier les voix opposées qui s’y répondent, il me semble que le point de vue qui domine l’échange et la dispute, c’est celui d’une responsabilité incessible, et même d’une culpabilité incompréhensible devant l’autre homme. Celle-ci ne relève ni de ce que peut en dire la psychanalyse, ni de ce qu’en statue le droit quant à la faute commise. Elle s’entend en un sens extra-juridique, selon l’au-delà-du-droit-dans-le-droit. Vassili Grossmann a formulé la maxime de cette culpabilité incessible et bouleversante, comme l’œil qui nous regarde, nous, les Caïn que nous sommes tous : « tous les hommes sont coupables devant une mère qui a perdu son fils ». « Le monde peut parfaitement parvenir à la réconciliation universelle, cela ne rachètera pas les souffrances injustes…, elle ne vaut pas une seule larme d’un seul enfant supplicié », déclare Ivan Karamazov dans le roman de Dostoïevski.

Cette culpabilité éprouvée au plus profond, devant une mère orpheline de son fils, un enfant supplicié, ou les « souffrances injustes » et les justes violences, est de même texture que celle dont Camus n’a cessé de dire la « douleur », dans l’incertitude et le désarroi qui lui ont valu tant de critiques. C’est ce point de vue, cette culpabilité hors-la-loi qui résonne dans la loi, qui commande ce que j’invoque dans le ressassement, la souffrance palestinienne, comme une tâche qui empêche de bien voir. Devant une mère palestinienne dont le fils a été tué, nous sommes tous coupables, et moi plus encore que tous les autres. La difficulté, au regard du traitement politique des questions et des conflits, c’est que cette « culpabilité devant une mère » est indifférente à l’histoire et à la politique. Autrement elle s’éteindrait. Universel sans concept, elle vaut tout autant devant une mère israélienne. Il n’est pas plus possible de renoncer à cette « culpabilité » éthique qu’à la prise en charge d’une histoire ou qu’à la reconnaissance de la légitimité politique d’une résistance à l’injustice ou à l’autodéfense d’une « guerre faite à la guerre ».

Cette souffrance palestinienne n’est pas niable. On n’a pas à lui demander ses papiers, ses raisons, ses sources, ni à l’interroger sur ce qui se commet en son nom.

Il n’y a aucune raison politique pour qu’un peuple, les Palestiniens, soit assujetti par un autre peuple et ne puisse accéder à sa propre souveraineté – aucune. Et pourtant cette juste position de principe n’est pas homogène à l’injonction d’une responsabilité éthique irréductible à l’histoire. Elle peut être même porteuse de nouvelles catastrophes. La souffrance tragique se tient dans cet écartement, cette non-coïncidence des opposés. Comment, et le peut-on seulement, faire en sorte que l’autonomie politique d’un combat, et sa justice propre, comprennent la garde du frère, ou qu’au moins elles ne s’en détachent jamais complètement ? C’est la politique, telle que la tradition de la philosophie politique en thématise, depuis Platon et Aristote, l’autonomie, qui s’en trouve questionnée. Car il faut bien penser sa non-autonomie par rapport à l’éthique et l’interroger depuis cette hétéronomie. Pour le dire en une seule question : comment faire en sorte que l’accès à l’émancipation de soi n’emporte pas l’effacement de l’autre, comment promouvoir l’établissement d’un pays palestinien sans abolir l’autre pays, où les Juifs seraient en sécurité ? Il n’y a pas de « justice totale », tel est le rappel incessant, à la fois désespérant et mobilisateur. La justice séparée implique une séparation des autonomies et des souverainetés, une séparation des deux pays, la « solution à deux États » comme idée régulatrice. Comment faire en sorte qu’elle ne soit pas justice partiale, si elle contraint à vivre dans la séparation ? Elle le serait, c’est son risque, si elle s’affranchissait définitivement de l’exigence métapolitique de la « culpabilité » éthique, si la contradiction tragique de la guerre et de la guerre à la guerre finissait en amnésie, en anesthésie. La justice partielle se fonde sur une reconnaissance mutuelle de non-totalité. La culpabilité de qui a donné la mort, même sous la contrainte, sans possibilité de s’y dérober, ne sera jamais innocence aux mains pleines.

La joie du « cœur pur », profonde, sincère, meurtrière et sadique, telle qu’elle s’est spontanément exprimée dans une partie de la population palestinienne après les massacres et les prises d’otages du 7 octobre fut indécente parce qu’innocente. Cette innocence fait de l’exception, le pogrom, la norme émancipatrice de la « résistance », un nouveau paradigme décolonial, un modèle à promouvoir : chasser les chasseurs et tout ce qui y ressemble, traquer les intrus, « tirer sur » les autres, dès lors qu’ils sont censés n’être que les supports d’une abstraction hypostasiée, la « colonie ». Si la cité traditionnelle n’est rien qu’un camp pour ses victimes, si l’État d’Israël ne vise que la mise sous tutelle programmée des vies palestiniennes, s’il n’est que l’archi-symbole de l’oppression intégrale, de l’apartheid au génocide, bloc uniforme sans multiplicités individuelles, sans vies singulières ni conflits de vies, alors il y a de nouvelles raisons d’en contester jusqu’à l’existence et d’appeler à une nouvelle liquidation, à la décréation d’Israël, comme le redoutait Primo Levi dans son analyse de la palingénésie du judaïsme dans le sionisme.

L’innocence affirmée dans le crime fait contraste avec les thématisations talmudiques de la culpabilité comme hantise éthique. Le 7 octobre, l’intime culpabilité, tragique et déchirée, s’est inversée sous nos yeux en innocence des assassins, exhibée, politiquement revendiquée devant les mères orphelines de leurs enfants. Il y a peut-être là une source cachée de la sympathie mondiale que s’attire la cause palestinienne, sans égard à ses contenus politiques et historiques précis, et dont la nature raciste apparaît clairement. Les « Arabes » sont encore capables de cette « innocence » perdue en Europe après la Shoah. Les Européens leur envient cette innocence de bons sauvages de l’antisémitisme et, désormais, ils ne désespèrent plus de pouvoir la ressusciter à leur tour.

La joie du « cœur pur », profonde, sincère, meurtrière et sadique, telle qu’elle s’est spontanément exprimée dans une partie de la population palestinienne après les massacres et les prises d’otages du 7 octobre fut indécente parce qu’innocente.

La question si brûlante de savoir comment mettre ensemble, sans en produire l’impossible synthèse, l’éthique et la politique, cette vieille question levinassienne, se manifeste dans l’improbable jointure de la culpabilité et de l’innocence, de l’ignorance et de la responsabilité, d’une culpabilité sans faute et d’une innocence avec meurtre.

Je n’ai rien dit, au fond, de la souffrance palestinienne dont je voulais pourtant parler. Peut-être ne puis-je faire plus que la poser là, en plein milieu des questions, laissant le questionneur interdit, l’obligeant à revenir sur ses certitudes. Cette souffrance pantelante n’est pas niable. On n’a pas à lui demander ses papiers, ses raisons, ses sources, ni à l’interroger sur ce qui se commet en son nom. Ou alors, si on le fait, ce qui est aussi requis, on se porte vers l’explicitation politique, historique, on passe sur la compassion, on saute l’éthique, on n’entend plus son cri, on risque de se dire que le sang des autres est moins rouge que le nôtre. Cette insensibilité quiète, sa possibilité au moins, loge au cœur de la politique, forcément indifférente aux différences des uns et des autres, toujours en quête d’universalité et de réciprocité. Or il n’y a ni compensation ni péréquation en matière de « sang » et pas davantage de « casuistique » des meurtres. « L’oppresseur et la victime ne sont pas interchangeables », écrit fermement Primo Levi, « mais tous deux ont besoin d’un refuge et d’une protection », même si « c’est l’oppresseur et lui seul » qui porte justement le poids d’une « offense inguérissable ». Les souffrances s’additionnent, elles s’accumulent et se démultiplient dans les mémoires israélienne et palestinienne. Éthiquement, chacun ne peut faire autrement que regarder en face l’autre souffrance, entendre les voix, porter secours en dépit de la guerre – et tenter de ne pas céder à la surdité, l’aveuglement et le silence. Mais comment en penser ensuite politiquement les effets ?

Nul ne peut se dispenser du constat de la souffrance des autres au nom d’une analytique d’ensemble, froide et objective, ni perdre la mémoire des choses au nom de la compassion, chaleureuse. Difficile responsabilité de qui fait face à qui voudrait effacer sa face en le renvoyant à son antique statut de paria.