Quelques réflexions à partir d’un ouvrage récent

Ce texte a été rédigé dans un autre contexte que celui qui s’est formé après le 7 octobre. Il anticipait toutefois une double question que cet événement a précipitée : celle de la spécificité de l’antisémitisme à l’intérieur de la logique raciste, et celle de ce qui, dans les sociétés contemporaines, rend les victimes potentielles du racisme parfois porteuses, paradoxalement, d’arguments antisémites.

Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècle) compte parmi les ouvrages qui feront date. S’il en est ainsi, c’est d’abord, comme l’a souligné l’entretien que ses auteurs, Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani, ont récemment donné à K., que ce livre établit une chronologie très différente de celle à laquelle nous nous étions habitués concernant l’apparition du phénomène désigné sous le terme de racisme : ce dernier ne nait pas au XIXe siècle mais, démontrent les auteurs, quatre siècles plus tôt. L’application de la notion de « race » à des êtres humains, qui s’observe dès l’époque de la Renaissance, n’a pas alors d’autre usage que politique. Aussi implique-t-elle d’emblée, non seulement la racialisation, mais encore le racisme. L’ouvrage revêt alors cette portée générale : en établissant que les premières pensées de la race furent politiques, il nous conduit à redéfinir ce qu’est le phénomène raciste en lui-même, depuis ses origines dans l’histoire européenne, et tel qu’il se prolonge jusqu’à nous. Nous sommes ainsi incités à prêter attention au développement qu’un tel phénomène a subi au-delà même de la période étudiée par les auteurs, et à envisager la façon dont les manifestations du racisme ont évolué jusqu’à devenir celles que nous connaissons aujourd’hui.

Notre commentaire, ici, procède de cette intention. D’abord, à la lecture de l’ouvrage, nous voudrions proposer une définition du racisme qui n’est certes pas formulée par les auteurs mais qui nous semble pouvoir se déduire de leurs analyses. Selon nous, cette définition générale conduit à opérer une distinction fondamentale entre deux schémas de génération du racisme, que l’ouvrage expose mais, à notre sens, sans suffisamment les distinguer l’un de l’autre : si le racisme aristocratique est la matrice du premier, c’est l’antijudaïsme qui constitue le modèle du second. Ensuite, en prolongement de l’ouvrage, nous voudrions tenter de reconstituer le destin qu’ont eu les deux schémas ainsi distingués après le moment au seuil duquel l’ouvrage nous laisse, la fin du XVIIIe siècle, qui vit l’avènement de la modernité politique. Prendre en compte l’évolution survenue ces deux derniers siècles est capital, si l’on veut combler le fossé qui sépare les réflexions de Schaub et Sebastiani de notre actualité : tandis qu’un saut direct entre les deux nous conduirait à formuler un diagnostic erroné sur le présent, la reconstitution du maillon manquant permet d’exploiter au mieux les apports de l’ouvrage pour comprendre – comme nous nous y efforcerons dans la partie finale de notre propos – les ressorts contemporains du racisme et de l’antisémitisme, et pour réfléchir à la manière, adaptée aux enjeux de notre temps, de les combattre.

À la lecture de l’ouvrage

Racisme des aristocrates d’ancienne lignée à l’égard des personnes récemment anoblies, racisme des Chrétiens à l’égard des judéo-convers ou, dans les sociétés américaines, racisme des colons blancs à l’égard des mulâtres : en mettant l’accent sur le rejet suscité par les figures « hybrides » et plus encore, en montrant sa centralité dans la genèse des sentiments racistes, l’ouvrage nous introduit à une vision nouvelle. L’opposition binaire entre un groupe qui produit du racisme et un autre qui le subit, à laquelle on s’attache spontanément, se complexifie ici en une structure ternaire, dans laquelle c’est l’existence d’une hybridation déjà en cours entre les deux groupes, et la perspective, dès lors, de les voir se mêler plus encore, qui motivent la volonté, au sein de celui des deux qui domine, d’arrêter les positions antérieures, en les racialisant. Ainsi le racisme ne nait-il pas de l’écart entre un groupe dominant et un groupe dominé. Il est suscité, au contraire, par la réduction de cet écart, en tant que le groupe dominant perçoit cette réduction comme une menace pour lui et plus largement, pour la société. Telle est la thèse centrale et, à bien des égards, révolutionnaire, de l’ouvrage.

En suivant la perspective qu’elle ouvre, il nous semble possible de proposer une définition générale du phénomène raciste : il est la naturalisation de l’incapacité d’un groupe déterminé à faire siennes des normes réputées supérieures aux siennes. En ce sens, la notion de race ne renvoie pas d’abord à des considérations d’ordre biologique mais, bien davantage, à une opération sociale de naturalisation d’un « défaut » qui s’est manifesté et répété dans la pratique, à savoir une certaine difficulté à agir et à juger selon les normes jugées supérieures. Cette incapacité peut être comprise par les contemporains comme l’effet d’une impossibilité physique et intellectuelle, qui se transmet héréditairement – ainsi dans le cas du noble d’origine roturière ou du métis, tenus pour incapables, en raison de leur sang, d’agir et de juger à la manière d’un véritable noble ou d’un véritable Blanc. Parfois aussi, l’incapacité est vue comme résultant d’une malédiction qui est déclarée impossible à conjurer, parce que transmise elle-aussi par le sang – ainsi dans le cas, nous allons y revenir, des Juifs convers ne réussissant pas à accepter sincèrement le salut chrétien.

Retenir cette définition conduit à distinguer deux schémas d’engendrement des attitudes racistes, dont la différence n’est pas relevée par Schaub et Sebastiani, mais que leur ouvrage conduit à observer.

Dans le premier de ces schémas, la naturalisation de l’incapacité est le fait de groupes socialement dominants soucieux de freiner l’accès au statut supérieur dont pourraient bénéficier les groupes qui leur sont inférieurs. Formulée ainsi, l’analyse en reste cependant au seul plan de l’agir stratégique. Pour adopter un point de vue plus pleinement sociologique – celui que Max Weber appelait « compréhensif » –, il convient d’ajouter que les membres des groupes dominants se trouvent moralement choqués par l’incapacité des membres des groupes socialement inférieurs à respecter les normes de comportement qui, selon eux, vont de pair avec un statut supérieur. Ce qu’ils naturalisent, dès lors, c’est en premier lieu leur propre capacité, qu’ils vivent comme spontanée, à respecter ces normes liées au statut supérieur. C’est aussi, en second lieu, l’incapacité régulièrement démontrée par les membres des groupes socialement inférieurs à les respecter ou du moins, à les respecter d’une façon aussi naturelle et spontanée qu’eux. Ainsi existe-t-il, au fondement de cette naturalisation des capacités du « nous » et des incapacités du « eux », un certain type d’observations se fondant dans l’expérience. La distinction nobiliaire à l’égard des personnes nouvellement anoblies, dont l’examen est mené au premier chapitre de l’ouvrage, constitue la manifestation première et matricielle de ce type de racisme suscité par une certaine égalisation des conditions. Mais on peut y associer aussi, par exemple, le racisme à l’égard des Noirs qui s’est développé à la fin du XIXe siècle dans le sud des États-Unis, à la suite de l’abolition de l’esclavage. D’une certaine façon, il faudrait y associer également ce que Pierre Bourdieu, dans La Distinction, nommait le « racisme de classe ». Car de fait, ce premier schéma correspond à un racisme qui, aussi biologisant se présente-t-il, est interprétable en dernière instance à partir des rapports de domination qui prévalent entre les couches sociales ou les classes. Plus précisément, répétons-le, il se comprend comme une réaction de la part des groupes dominants face à la réduction en cours des écarts sociaux entre ces couches ou ces classes.

Dans le second schéma, la naturalisation de l’incapacité trouve son point de départ dans l’ambition des tenants d’une religion, le christianisme, à convertir universellement ceux qui ne s’y reconnaissent pas encore. Avec ce second schéma, contrairement au premier, il ne s’agit donc plus de freiner l’accès à un statut jugé enviable : il est au contraire question de le généraliser à tous, et de l’accélérer. Dès lors, le phénomène central à prendre en compte est « l’obstination » des non-Chrétiens à demeurer ce qu’ils sont, et à persister à vouloir former, au sein des sociétés dominées par le christianisme, des groupes religieux se situant de façon résolue « en deçà » des normes chrétiennes. C’est cette obstination qui entraîne chez les Chrétiens non seulement une déception mais encore et surtout, chez les plus impatients d’entre eux, une hostilité, dans la mesure où, par leur persistance à rejeter les révélations de la religion chrétienne, les non-Chrétiens qui persistent en tant que groupe religieux se muent en un obstacle au salut de l’humanité toute entière.

Il y a racisme, dans ce schéma, dès lors que les Chrétiens, renonçant à leur volonté de convertir universellement, entreprennent de naturaliser l’incapacité de certains groupes non-chrétiens et de leurs futurs descendants à se convertir à la foi chrétienne. Soulignons qu’ici encore, la naturalisation raciste renvoie à une forme d’expérience et qu’à cet égard, elle n’apparait pas dénuée d’un fondement pratique. Car certains groupes religieux non-chrétiens peuvent effectivement faire la preuve de leur volonté de persister dans leur être et donner ainsi régulièrement le signe de leur indifférence à l’égard du message chrétien qui leur est adressé, voire de leur refus déclaré d’en reconnaître la supériorité logique et morale. Il n’en demeure pas moins que cette naturalisation, parce qu’elle conduit à renoncer à l’ambition d’évangélisation universelle qui est au fondement de la religion chrétienne, est toujours susceptible d’être contestée au nom même de la doctrine chrétienne et de donner lieu, par conséquent, à un débat interne au christianisme. La racialisation des Juifs convers fournit la matrice de ce racisme né des limites que rencontre l’évangélisation chrétienne. Mais on peut y associer aussi, par exemple, certains aspects du racisme à l’égard des peuples amérindiens convertis de force et continuant à cultiver en secret leurs croyances païennes.

Si ce second schéma mérite qu’on le distingue du premier, c’est que le racisme qui lui correspond ne repose pas essentiellement sur des rapports de domination sociale – bien qu’il puisse se combiner avec eux. Son fondement se trouve bien davantage dans une volonté religieuse d’égalisation des conditions – qui, il faut le noter, n’est visée dans les sociétés chrétiennes d’Ancien Régime que sur le plan spirituel. Plus précisément, ce second type de racisme peut s’interpréter comme une réaction à l’obstination de certains non-Chrétiens à demeurer tels, et à persister en tant que groupe religieux non-chrétien, cette obstination et cette persistance étant perçues comme faisant obstacle à l’accomplissement de la volonté religieuse d’une égalisation universelle sur le plan spirituel.

Le racisme, procédant dans les deux schémas par la naturalisation d’une incapacité, présente à chaque fois un aspect fondamentalement réactionnaire. Mais tandis que dans le premier schéma, celui du racisme de classe, il s’agit d’une attitude réactionnaire suscitée par une certaine égalisation objective des conditions, dans le second, celui du racisme des Chrétiens, l’attitude réactionnaire est provoquée par le fait qu’une certaine attente d’égalisation des conditions se trouve déçue. Dans les analyses du racisme contemporain, l’accent est surtout mis sur le premier schéma, et il y a à cela de bonnes raisons. Mais le racisme des Chrétiens n’en est pas moins d’une grande importance, car il nous rappelle que le comportement raciste, en tant qu’attitude réactionnaire, peut aussi être engendré au sein de mouvements initialement favorables à une plus grande égalisation des conditions. En anticipant sur ce que nous allons développer dans les lignes qui suivent, on peut songer à ce propos aux mouvements politiques d’extrême-droite, à compter du moment où, à la fin du XIXe siècle, ils se seront ralliés à l’idée nationale. Mais il faut penser aussi, bien entendu, aux mouvements socialistes. Et même à certains penseurs issus du libéralisme, dans la mesure où ceux-ci visent aussi une plus grande égalisation des conditions, même si ce n’est jamais que sur le plan du droit formel.

En prolongement de l’ouvrage

L’ouvrage de Schaub et Sebastiani finit sa course aux marches de la modernité politique. Il nous laisse donc avec la question de savoir comment, à compter de la fin du XVIIIe siècle, l’avènement de la forme « nation » et le développement d’appareils d’État placés à son service ont affecté les deux schémas que nous venons de distinguer. Or, si l’on veut porter un juste diagnostic sur les diverses formes de racisme qui se manifestent dans notre présent, il est décisif de répondre à cette question.

S’agissant en premier lieu du racisme de classe, force est d’admettre que l’avènement de la modernité politique en a étendu et généralisé la pratique. Loin que l’aristocratie en conserve le monopole à l’égard des familles roturières, ce type spécifique de tendance à naturaliser des incapacités a en effet gagné les différentes couches de la société, au fur et à mesure que s’accroissaient division du travail et mobilité sociale. Ainsi certaines composantes de la grande bourgeoisie l’ont-elles adopté, à la fin du XIXe siècle, dans leurs rapports avec les « nouveaux riches » et les entrepreneurs venus de pays économiquement moins développés, dont l’inaptitude à maîtriser les « bons » codes a alors pu être attribuée à leur hérédité. Le même mécanisme s’est reproduit avec la petite-bourgeoisie et l’élite ouvrière dans leurs rapports avec leurs nouveaux membres issus de pays pauvres, du monde des migrants et du sous-prolétariat. Dans certaines de leurs composantes, la bourgeoisie, puis la petite-bourgeoisie, originairement largement enclines au libéralisme, et finalement même, une partie du monde ouvrier, parfois portée jusqu’alors au socialisme, ont ainsi développé un mode de pensée réactionnaire et raciste, à mesure que les classes qui leur étaient immédiatement inférieures se rapprochaient d’elles socialement, et se mêlaient à elles. Il en a résulté que des individus victimes de racisme social de la part des classes qui leur sont supérieures ont désormais été en mesure de produire eux-mêmes un tel racisme vis-à-vis des classes qui leur sont inférieures. Ici encore, comme dans la description de la dynamique de ce schéma donnée par Schaub et Sebastiani pour les siècles antérieurs, l’extension du racisme de classe aura été suscitée par l’accroissement de la mobilité sociale et par la réduction de l’écart entre les classes sociales. Deux poussées égalitaristes majeures paraissent avoir alimenté ce processus : d’une part, au XIXe siècle, l’abolition de l’esclavage au sein des nations européennes et nord-américaines ; d’autre part, au XXe siècle, dans ces mêmes nations, le développement de l’État-Providence et des aides sociales. En cela, le fait que la société dans sa globalité, et non plus seulement les milieux aristocratiques, soit en proie au racisme de classe, mérite d’être vu comme la marque d’une progression de l’égalisation objective des conditions en son sein – quand bien même, il s’agit alors d’un effet proprement réactionnaire, et donc d’une volonté politique rétrograde, face à cette progression.

S’agissant en second lieu du racisme égalitariste des Chrétiens, il importe de prendre en compte les effets qu’a eus la naissance des nations modernes sur l’universalisme et l’individualisme chrétiens, à savoir qu’elle les a sécularisés et nationalisés, sans pour autant défaire – tout au contraire – la matrice théologico-politique qu’ils fournissaient. C’est au cours de ce processus que l’on est définitivement passé de l’antijudaïsme traditionnel, fondé sur des motifs ouvertement religieux, à l’antisémitisme moderne, fondé sur des motifs nationalistes.

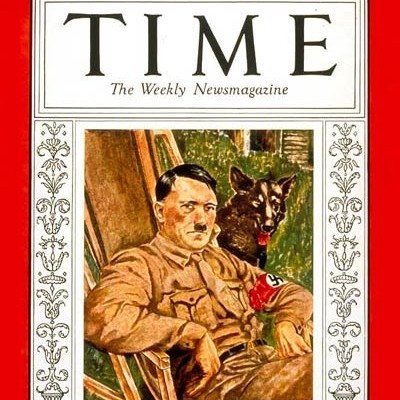

À partir du XIXe siècle, c’est en effet le nationalisme lui-même, sans que soit nécessaire un lien explicite à la religion chrétienne, qui va devenir partout en Europe le support principal d’une dénonciation de « l’obstination » juive. Il en résulte une ethnicisation, voire une biologisation, des Juifs, où la religion juive se trouve reportée au second plan, comme un simple épiphénomène de la « race ». Certes, chez Maurras et pour le traditionalisme catholique, comme dans la « sainte » Russie, le judaïsme reste ce qu’il était aux yeux de l’antijudaïsme médiéval : un obstacle religieux au triomphe du christianisme. Mais il ne l’est déjà plus centralement, le motif nationaliste prenant partout l’ascendant. Cette sécularisation est particulièrement accusée dans le fascisme et le nazisme, pour lesquels la religion juive ne représente plus, par elle-même, un problème : c’est plutôt ce dont elle est jugée être le symptôme qui est conçu comme l’obstacle à abattre, à savoir la persistance, à l’intérieur de la nation, d’une « race » juive ou encore, d’une « mentalité » juive – autrement dit, « l’obstination » des Juifs, même lorsqu’en tant qu’individus, ils sont devenus citoyens de la nation, à s’éprouver comme solidaires d’un autre groupe que la nation. Notons-le : cette solidarité des Juifs entre eux étant à la fois présupposée et naturalisée par l’antisémitisme, elle acquiert à ses yeux un caractère infalsifiable, nulle preuve de leur appartenance à la nation, et de leur sacrifice pour elle, ne pouvant suffire à exonérer les citoyens juifs de leur appartenance « première » au groupe formé par les Juifs.

Le racisme égalitariste se trouve ainsi remodelé en profondeur par la modernité politique. Les normes jugées supérieures, que le groupe stigmatisé est réputé être « naturellement » ou « définitivement » incapable de faire siennes, ne sont plus celles de l’universalisme et de l’individualisme chrétiens mais celles, désormais, de l’appartenance nationale. Il nous semble ici important de préciser que ces normes, jugées supérieures, de l’appartenance nationale ne se comprennent pas, en dépit des apparences, comme les reliquats des normes holistes et hiérarchiques d’Ancien Régime. Elles sont tout au contraire l’expression d’une forme d’individualisme et d’égalitarisme d’origine chrétienne qui trouve dans la nation moderne son expression à la fois sécularisée et « temporalisée » – ce dernier terme devant s’entendre au sens où l’égalisation des conditions, dans la nation, n’est plus visée sur le plan seulement spirituel mais également, et prioritairement, en tant qu’accomplissement réel et temporel. Cela reste vrai dans le cas des régimes totalitaires, où cet individualisme égalitariste se trouve réinterprété selon des modalités réactionnaires et racistes – c’est-à-dire d’une manière à proprement parler « monstrueuse », selon l’expression de Dumont[1]. Ainsi est-on fondé à évoquer, même et surtout dans le cas de tels régimes totalitaires, un racisme égalitariste-nationaliste ayant pris dans la modernité politique le relais du racisme égalitariste-chrétien des sociétés d’Ancien Régime.

La transformation de l’antijudaïsme chrétien traditionnel en antisémitisme moderne nous en donne la clé de lecture. De fait, c’est bien ce type spécifique de racisme qui, au XXe siècle, a porté la persécution des Juifs par les régimes fascistes et fondé l’entreprise nazie de leur destruction systématique. C’est lui qui a valu, de la part de ces régimes, un sort analogue aux Tziganes et aux « apatrides ». C’est lui encore qui, en Union soviétique, s’est manifesté dans la tendance du pouvoir politique à naturaliser l’incapacité des koulaks et des « ennemis de classe » et de leurs descendants à se convertir à la cause bolchévique, puis, avec une mentalité nationaliste toujours plus affirmée à partir des années 1930, à suspecter les Juifs et certaines autres nationalités au sein de l’Union de n’être pas capables d’être « pleinement » soviétiques. C’est lui encore qui se reconnaît, au début du XXe siècle, dans le génocide des Arméniens organisé par les « Jeunes-Turcs » comme, à la fin de ce même siècle, dans ceux perpétrés par les Khmers rouges au Cambodge et par les Hutus au Rwanda. Les cas que l’on pourrait ici citer sont nombreux. Or, cette extension à l’ensemble de la planète du racisme égalitariste à motif nationaliste n’a rien d’étonnant. Sa généralisation est un effet de l’intégration croissante des groupes humains dans un cadre stato-national et de ce qui en résulte : l’intériorisation croissante par les citoyens de normes individualistes et égalitaristes. Ainsi, plus une société est en proie au racisme égalitariste-nationaliste, plus il faut y voir la marque de la progression de la construction de l’État national. Mais, ici encore, il s’agit d’une attitude réactionnaire face à cette construction où, de la part de certains individus, le renoncement à certains liens communautaires, ou du moins leur subordination aux normes de l’appartenance nationale, se muent en jugement négatif à l’égard d’autres individus qui, selon eux, ne l’auraient pas fait.

C’est seulement à l’appui des précisions qui précèdent qu’il devient possible, à notre sens, d’aborder la question du colonialisme moderne dans ses rapports avec le racisme. Précisons que par « colonialisme moderne », nous n’entendons pas celui que Schaub et Sebastiani examinent, qui concerne les sociétés coloniales et esclavagistes des Amériques du XVIe au XVIIIe siècle, dont ils décrivent parfaitement les liens avec le racisme. Nous entendons le colonialisme qui se développe à partir du XIXe siècle, à la faveur de l’avènement en Europe des États-nations et de la modernité politique.

D’après ce que nous avons vu, on comprend que ce colonialisme-là peut obéir à deux logiques différentes. Dans certains cas, il est ouvertement raciste, car ses promoteurs conçoivent les populations colonisées et leurs descendants comme à jamais incapables d’acquérir les normes supérieures des colonisateurs. Plus encore, ils estiment peu souhaitable que ces populations s’essaient à pareille acquisition. Telle est l’attitude des colonisateurs qui s’observe par exemple dans les colonies détenues en Afrique par l’Allemagne (avant la Première guerre mondiale), la Belgique ou l’Italie fasciste, ou en Extrême-Orient, par le Japon, ou encore dans les territoires ukrainien et russe occupés en 1941 par l’Allemagne nazie. C’est également cette attitude qu’adopte le pouvoir blanc en Afrique du sud jusqu’à ce que cesse l’apartheid. Dans d’autres cas, comme celui en particulier des Empires britannique et français, le colonialisme se revendique au contraire « civilisateur », pour ne pas dire « émancipateur ». Il se donne en effet officiellement pour tâche de faire acquérir aux populations colonisées les normes jugées supérieures des colonisateurs et ainsi de leur permettre, du moins en théorie, d’appartenir pleinement à la nation colonisatrice ou à une communauté de nations (Commonwealth) égales en droit et en dignité avec cette dernière. Ce second type de colonialisme ne tend pas moins que le premier à affirmer la supériorité à ses yeux incontestable des normes de la nation colonisatrice sur celles des peuples colonisés. Il a cependant ceci de distinctif qu’il dénaturalise l’incapacité de ces derniers à s’approprier de telles normes jugées supérieures et à les intérioriser. Nous ne le savons que trop : une telle doctrine « civilisatrice », par elle-même, n’empêche nullement les colonisateurs de faire preuve de racisme à l’égard des colonisés. Mais du moins ce racisme peut-il être l’objet, au sein même de la nation colonisatrice comme de la part des intellectuels issus des peuples qu’elle a colonisés, d’une critique qui rappelle l’horizon « émancipateur » que s’était donnée l’entreprise coloniale et qui s’adosse ainsi aux normes égalitaristes et individualistes de la nation. La critique du racisme colonial, sinon la dénonciation de l’entreprise coloniale elle-même, deviennent dès lors un élément central dans la réflexivité dont la nation colonisatrice peut faire preuve au sujet de son propre idéal et de sa capacité à l’honorer.

Racisme et antisémitisme dans la France contemporaine

À l’aide du schéma que l’on vient de dégager, il nous semble que la situation présente peut être éclairée d’un jour neuf. Nous voudrions, pour terminer, nous essayer à cet éclairage, en nous centrant sur le cas français.

Le racisme actuel à l’égard des populations immigrées de confession musulmane en Europe (et en France singulièrement) peut se comprendre comme une combinaison des deux racismes dont nous avons suivi l’évolution. Il en va d’abord d’un racisme de classe de la part d’une partie des couches sociales supérieures et moyennes vis-à-vis des composantes les plus pauvres et les moins éduquées de ces populations. Mais il en va aussi, et peut-être surtout, d’un racisme égalitariste à motif nationaliste de la part de certaines composantes dans l’ensemble des classes sociales à l’égard de ce qu’elles voient comme « l’obstination » des Musulmans, même lorsqu’en tant qu’individus, ils sont devenus citoyens de la nation, à s’éprouver comme solidaires d’un autre groupe que la nation.

Sous le rapport du racisme de classe qui les vise, les populations immigrées ou d’origine immigrée issues des pays pauvres (en quoi consistent la plupart de ceux que l’on nomme les « racisés ») se trouvent renvoyées à leur manque de maîtrise des codes de comportement propres aux classes supérieures et moyennes, et cela d’autant plus lorsque leurs membres parviennent à s’élever socialement. On tend ainsi à leur reconnaître certaines « incapacités » liées à leurs origines. Mais cette attribution, notons-le, ne constitue pas encore du racisme au sens où nous avons défini le terme : ce n’est le cas que lorsque de telles incapacités sont naturalisées, c’est-à-dire jugées inéluctables en raison de ce qui est alors vu comme leur reproduction irrésistible par la « culture d’origine » transmise dans la famille ou – mais c’est là un motif plus rarement énoncé de nos jours – par l’hérédité. Dans cette perspective, la question éducative vient occuper, sur le plan politique, la place centrale. Car si l’enseignement national est loin de parvenir à empêcher la reproduction des écarts entre classes sociales, du moins limite-t-il la croyance en leur caractère naturel et éternel. En cela, son existence même – si ce ne sont les résultats auxquels parfois il parvient – tend à accroître la réflexivité collective sur l’origine proprement sociale des incapacités qui sont attribuées aux membres des classes inférieures. Alors, la position socioprofessionnelle inférieure que ces derniers occupent devient un peu moins facile à penser comme le juste reflet de leurs moindres aptitudes objectives. Alors, et surtout, ces moindres aptitudes, parce qu’il est démontré que l’éducation peut avoir sur elles une influence, sont plus difficiles à naturaliser.

Mais le racisme de classe est évidemment loin de résumer à lui seul la situation que vivent aujourd’hui en France les populations immigrées ou d’origine immigrée. En effet, lorsque celles-ci sont de confession musulmane et qu’elles entendent l’assumer, elles se trouvent facilement vues comme des groupes actifs « contre » la nation. La solidarité qui unit les Musulmans peut alors en venir à être à la fois présupposée et naturalisée. C’est particulièrement le cas aux yeux des composantes les plus radicales de l’extrême-droite, pour lesquelles cette solidarité acquiert un statut infalsifiable, nulle preuve de leur appartenance à la nation, et de leur sacrifice pour elle, ne pouvant suffire à exonérer les citoyens de confession musulmane de leur appartenance « première » au groupe formé par les Musulmans. Dès lors, les populations musulmanes sont la cible d’un racisme de type égalitariste-nationaliste : on les considère comme un obstacle « naturel » à l’accomplissement de la nation. C’est, au demeurant, ce qui pose un problème fondamental à la gauche : si le racisme de la société française à l’égard des Musulmans ne relevait que du racisme de classe, s’il pouvait aisément et entièrement s’y réduire, combien les choses seraient pour les partis de gauche plus simples et plus confortables à penser ! Mais voilà : il relève aussi, et dans certains cas d’abord, d’un racisme égalitariste à motif nationaliste – ce qui ne peut que renvoyer la gauche à ses propres aspirations en tant que mouvement politique visant la construction de nations où priment, pour toutes et tous, l’égalité et l’autonomie individuelle.

Trois possibilités s’offrent dès lors à la pensée de gauche. 1) La première consiste à nier l’existence d’une quelconque solidarité particulière entre (certains) Musulmans : on cède alors à l’orientation libérale, en s’alignant sur une définition abstraite des individus qui subordonne la compréhension sociologique de leurs rapports à celle, juridique, de leurs droits. L’intérêt est certes d’écarter le risque de faire soi-même preuve d’un racisme de type égalitariste-nationaliste. Mais cette position conduit aussi, sur le plan du diagnostic, à interpréter tout racisme de ce type comme l’expression d’un racisme de classe et donc à occulter les enjeux liés proprement à la construction nationale au profit exclusif de ceux liés à la domination sociale. La gauche, épousant ainsi à son insu une vision libérale, en vient à refuser de penser la nation et son potentiel émancipateur. 2) La seconde consiste à naturaliser la solidarité entre Musulmans, ou du moins, entre certains d’entre eux, pour la fustiger comme un danger pour la nation et pour ses idéaux égalitaristes et individualistes. C’est prendre le risque – si du moins, cette solidarité n’est pas seulement constatée mais encore naturalisée – de rejoindre la pensée réactionnaire et de participer soi-même à la production collective d’un racisme égalitariste-nationaliste. 3) La troisième, enfin, correspond à la position authentiquement socialiste. Elle consiste (ou consisterait) à accepter de faire le départ entre des formes de solidarité communautaire qui n’oppressent ni l’autonomie des individus, ni l’égalité, voire qui en favorisent le développement, et d’autres qui les oppressent et qui pour cette raison, et cette raison seulement, méritent d’être critiquées du point de vue de l’idéal individualiste et égalitariste de la nation. Adopter cette position obligerait donc à ne pas occulter la question de la construction de la nation, mais à la penser cependant de manière plus sociologique. Cela obligerait donc aussi à penser l’idéal de la nation d’une manière plus socialiste, c’est-à-dire non pas comme un idéal simplement « républicain » mais comme un idéal d’émancipation collective.

Nous venons d’évoquer le sort des populations de confession musulmane. Mais – et nous terminerons par là – qu’advient-il de l’antisémitisme dans la configuration actuelle ? Comme ce fut le cas depuis la fin du XIXe siècle, aux pires heures de l’affaire Dreyfus comme à celles du pétainisme, les Juifs restent en France la cible d’un racisme égalitariste-nationaliste de la part de ceux qui voient dans leur « obstination » à exister en tant que groupe un obstacle au fait de se revendiquer « pleinement » Français. Mais, en ce début de XXIe siècle, la nouveauté n’est pas là : chacun ressent qu’elle vient plutôt du fait que, parmi ceux-là mêmes qui subissent au quotidien le racisme de classe et, lorsqu’ils vivent la foi musulmane, le racisme égalitariste-nationaliste, les sentiments antisémites s’affirment parfois puissamment. À quoi l’attribuer ?

On écartera ici les motifs psychologiques, si souvent brandis pour l’expliquer : ils ne permettent jamais une intelligence proprement sociologique des phénomènes. Demandons-nous plutôt, en vertu de la définition du racisme que nous avons donnée, quelles normes supérieures, d’après les antisémites qui se rencontrent en France dans les populations immigrées ou d’origine immigrée de confession musulmane, les Juifs sont réputés « incapables » d’atteindre. On pourrait songer, d’abord, qu’il s’agit des normes de la religion musulmane. Mais ce serait faire fausse piste, car les antisémites musulmans, en général, n’ambitionnent nullement de convertir les Juifs à l’Islam. Aussi n’éprouvent-ils pas de déception, ni a fortiori d’impatience, face à l’entêtement des Juifs à ne pas embrasser la « véritable » religion. C’est pourquoi malgré les apparences, le racisme pratiqué à l’égard des Juifs par certains Musulmans, de nos jours en France, n’est pas d’ordre religieux. En cela, il ne saurait être confondu avec le racisme égalitariste des Chrétiens dans les sociétés d’Ancien Régime.

Admettons-le pleinement : avec ce racisme pratiqué à l’égard des Juifs par certains Franco-musulmans, il en va bel et bien d’un antisémitisme moderne, lié à la question nationale. En d’autres termes, les normes supérieures que certains Musulmans considèrent n’être pas respectées par les Juifs, ne sont autres que celles de l’appartenance à la nation française. Voilà une affirmation qui pourra paraître surprenante ! Tant il est vrai que chez ces Musulmans antisémites de France, la haine des Juifs chemine bien souvent à côté de celle des « Français ». Cependant, ne voit-on pas que, dans cette haine des « Français », c’est le fait que ces derniers ne respectent pas les propres normes égalitaristes associées à leur idéal national qui est visé ? Et qu’en somme, ce qui leur est reproché n’est pas tant d’être « Français » que de l’être insuffisamment ? Quant aux Juifs, les Musulmans antisémites de France les voient, très classiquement, comme naturellement et systématiquement solidaires entre eux et, qui plus est, comme incapables de subordonner leur solidarité communautaire aux normes de l’appartenance nationale. Sur ce plan, rien ne distingue leur antisémitisme de celui de l’extrême-droite française, si ce n’est, à la grande différence de ce dernier, une réticence à se revendiquer de l’idéal de la nation française. C’est là au demeurant la nouveauté que constitue cet antisémitisme franco-musulman et le problème spécifique qu’il pose : ne s’autorisant pas de leur appartenance à la nation, les antisémites musulmans de France font comme si leur haine des Juifs avait un fondement religieux, quand en réalité, elle exprime leur attente déçue à l’égard de l’accomplissement de l’idéal national. C’est qu’en effet, il leur semble que la société et l’État français tolèrent chez les Juifs de France une solidarité communautaire capable de primer sur leur appartenance à la nation quand, d’après eux, ni cette société, ni cet État n’admettent le même type de solidarité chez les Musulmans. Le rejet n’est donc pas seulement celui des Juifs mais aussi celui de la société nationale et de l’État – des « Français », donc –, suspectés de complaisance à l’égard des Juifs et de racisme systématique à l’égard des Musulmans. Et l’on en vient ainsi à la situation où un racisme égalitariste ne parvient pas à se formuler ouvertement depuis les normes nationales qui le rendent possible, étant donné que la nation qui a produit de telles normes est envisagée comme extérieure à soi et hostile vis-à-vis des siens.

Sortir de cette impasse consisterait, pour les intéressés, à s’autoriser enfin, plutôt que de leur foi musulmane, de leur appartenance à la nation française et de leur adhésion à ses normes égalitaristes et individualistes et cela, non pour prêter un serment d’allégeance publique à de telles normes, mais plutôt pour revendiquer, en s’appuyant sur elles, un traitement différent, de la part de la société et de l’État, à l’égard des populations immigrées ou d’origine immigrée de confession musulmane. Cette attitude, notons-le, aurait deux conséquences immédiates de la plus grande importance. La première serait que les Musulmans de France, dans leur globalité, seraient beaucoup moins susceptibles d’être considérés comme pouvant constituer un obstacle à l’accomplissement des normes de l’appartenance nationale. La seconde serait qu’ils contribueraient grandement à cet accomplissement, en obligeant la société et l’État à devenir plus réflexifs sur le racisme qu’ils font subir, et à vérifier si la naturalisation des incapacités que ce racisme induit est compatible avec l’égalitarisme et l’individualisme normatif que professe l’idéal national.

Cet horizon d’une intégration politique, se réalisant par la contestation, au nom même des idéaux de la nation, du racisme qu’elle engendre, est-il si lointain ? Est-il si hors de portée ? Par certains aspects, il apparaît que oui. Car l’héritage de la période coloniale semble rendre toujours difficile aux descendants des anciens colonisés d’être reconnus par les descendants des anciens colonisateurs et, plus encore peut-être, de parvenir à se reconnaître eux-mêmes comme appartenant à part entière et de plein droit à la nation.

Mais par d’autres aspects, cet horizon apparaît très proche. Peut-être même est-il en voie d’être atteint actuellement sous nos yeux. En effet, le fait même que certains descendants des anciens colonisés croient pouvoir se livrer à du racisme égalitariste à l’égard des Juifs de France dévoile, quoiqu’ils en aient, leur adhésion de fait au projet de la nation française. Et s’il est clair que cette adhésion reste chez eux largement inconsciente, si même, elle est catégoriquement déniée, si elle se traduit, de ce fait, par une attitude dont la volonté réactionnaire et la dimension raciste sont indubitables et particulièrement inquiétantes, elle n’en rend pas moins envisageable de leur part, ou à défaut, de la part des générations qui viennent, une auto-compréhension correcte de soi comme participant d’ores et déjà à la vie politique nationale.

Cyril Lemieux

Sociologue, directeur d’études à l’EHESS, Cyril Lemieux est notamment l’auteur de « L’identité est-elle un objet pour les sciences sociales ? » in J. Gayon et alii, dir., ‘L’identité. Dictionnaire encyclopédique’, Paris, Gallimard, 2020, p. 119-132″.

Notes

| 1 | Louis Dumont, « La maladie totalitaire. Individualisme et racisme chez Adolph Hitler », in L. Dumont, Essais sur l’individualisme, Paris, Seuil, 1983, p. 132-164. |