Adolfo Kaminsky, né en 1925 en Argentine, est devenu une légende : le résistant faussaire connu pour s’être spécialisé dans la fabrication de faux papiers au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il voulut être peintre, il est devenu un photographe discret, hésitant à montrer son travail – avant que le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) à Paris ne mette la lumière sur des dizaines de clichés pris pendant des décennies. Une vie clandestine, dans son œuvre comme dans ses engagements : après la guerre, il fabrique des faux papiers pour la Haganah, il est le faussaire des réseaux de soutien aux indépendantistes algériens dans les années 1950 et 1960, celui des révolutionnaires d’Amérique du Sud comme des opposants aux dictatures de l’Espagne, du Portugal et de Grèce… La philosophe Elisabeth de Fontenay témoigne de son admiration.

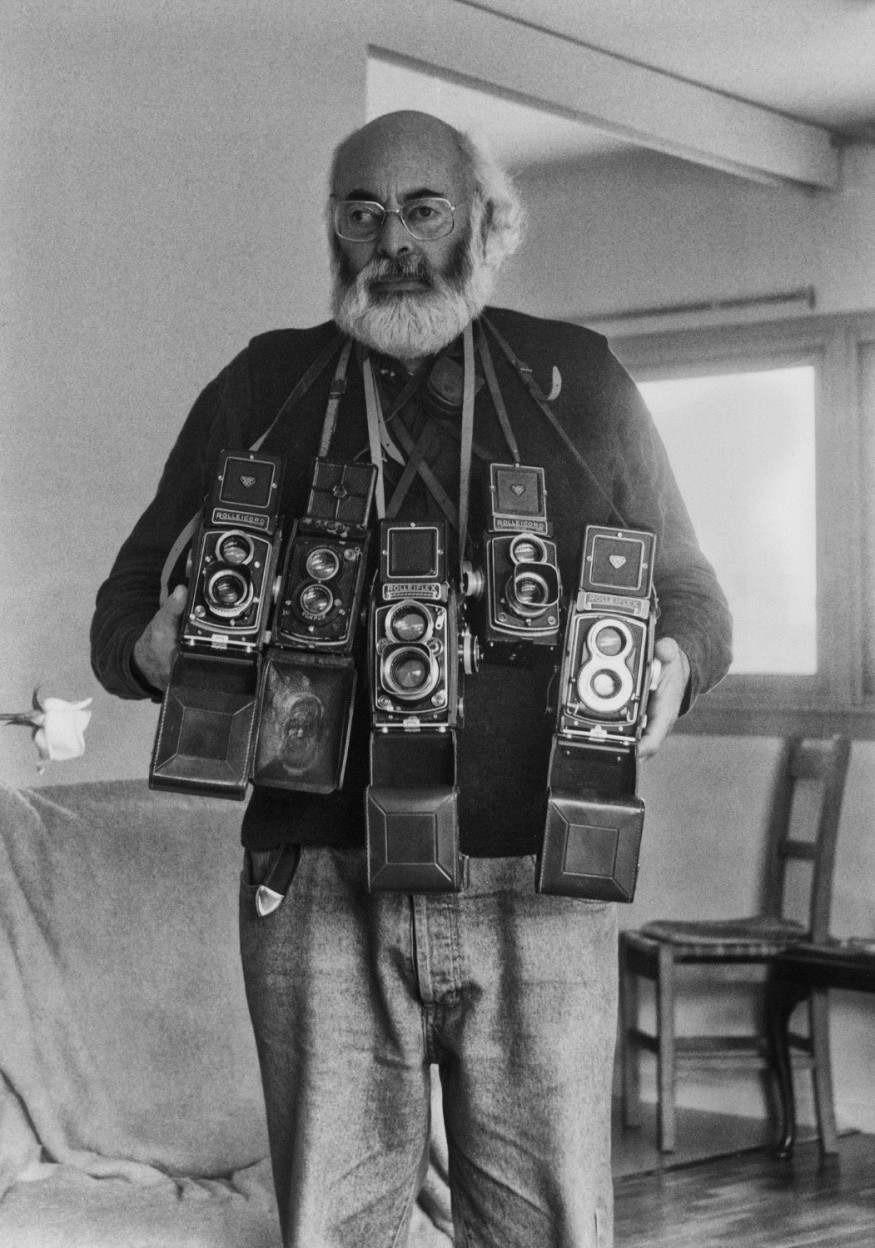

L’artisanat des faux papiers, comme la prise de vue photographique, incite à s’interroger sur ce qu’est l’authenticité, l’ici et le maintenant de l’original, cette autorité de la chose même qui, échappant à la reproduction, ne saurait, à plus forte raison, subir de contrefaçon. Et pourtant, quelle vie véritable, véridique et vraie que celle d’Adolfo Kaminsky, ce faussaire, artisan de génie au service de la survie et de la liberté, cet artiste photographe qui tentera, quand il aura la liberté d’exister, de traduire par fragments la beauté du monde ! Un homme, fidèle à lui-même, qui a travaillé dans l’ombre de laboratoires clandestins et dans la lumière captée par le Rolleiflex.

Instantané

« Tu photographies n’importe quoi » lui dit un jour son frère. À une autre époque que ce temps de détresse, Adolfo Kaminsky aurait pu faire une carrière scientifique, mais il avait toujours voulu être peintre. Les photographes qui observent puis « prennent » une photo ont quelque chose du flâneur dont le coup d’œil et la saisie, dénués de voyeurisme, gardent leurs distances. Est-ce là capture, vol d’une image, d’un instant ? Non, chez lui, l’objectif est un oiseau qui se pose. Paris, l’eau, la nuit, les enfants, les marchés aux puces, les petits métiers, tels sont les sujets qu’il photographie.

Le fabricant de faux papiers, quand la Libération le rendit à lui-même et aux siens, donna au droit de vivre un tout autre sens : le droit de persévérer dans son être propre, d’exister selon son gré, voire selon sa fantaisie. C’est la liberté que Kaminsky s’accorda en partie quand il se mit à vivre, à flâner et à photographier au grand jour tout en poursuivant son activité de clandestin au service de la France, puis des apatrides qui voulaient fonder un État juif et y vivre, puis aider les luttes de libération, de décolonisation et se battre contre les dictatures.

Aussi est-ce un seul et même homme qu’’il faut célébrer, le regardant à la fois dans l’obscurité de la fabrique clandestine et dans la lumière d’un travail d’artiste. Il y avait un temps pour dire non aux nazis et à leurs acolytes, non encore aux tortures coloniales, et un autre pour dire oui à la beauté et à l’énigme du monde. Les deux temps pouvaient coexister.

Pour s’approcher de la réalité bouleversée que sont la vie et l’œuvre d’Adolfo Kaminsky, ce grand travail constitué indissolublement de photographies et de faux papiers, il me faut faire un détour par un film de 1948, tourné en Pologne, Unzere Kinder, « Nos Enfants ». Deux acteurs comiques du théâtre yiddish, Szymon Dzigan et Yisroël Schumacher reviennent chez eux, en Pologne, après la défaite allemande et jouent, devant des survivants des ghettos et des camps, une scène censée évoquer les épreuves endurées pendant la guerre par les juifs. Ce théâtre yiddish, à la fois proche des petites gens et d’un comique extrêmement codé, avait grande réputation auprès des juifs ashkénazes d’avant la guerre, comme en témoignent les pages enthousiastes que Franz Kafka lui a consacrées dans son Journal. Mais voilà qu’un enfant siffle le spectacle et que ses camarades déclarent que « ce n’était pas comme ça ». Les deux acteurs sont donc venus porter secours à ces rescapés, en leur permettant d’assister de nouveau à l’une de ces représentations satyriques et tendre qu’’avant la Catastrophe ils aimaient tant. Mais, profondément troublés d’avoir été sifflés, ils décident d’aller passer un jour et une nuit dans un orphelinat d’enfants survivants. Ceux-ci leur donneront une représentation réaliste et non moins théâtrale de ce que furent la famine et l’incendie dans le ghetto. Après avoir surpris d’effroyables récits à travers les portes des dortoirs, ils s’en retournent, ayant entendu la leçon de la réalité et compris que ces petits comédiens improvisés représentaient, entourés de spectres, ce qu’ils avaient vécu : la fin d’un monde. Les deux acteurs ne peuvent plus continuer à jouer comme avant l’Extermination, car la culture yiddish est à jamais engloutie. Ce film est pour moi une métaphore de la trajectoire de Kaminsky : celui-ci a tout fait pour empêcher la disparition des humains dont la plupart appartenaient à ce monde, et il sait cependant que ce monde en tant que tel n’existe plus. Alors, tout a eu lieu comme s’il était passé à autre chose qui lui tient profondément à cœur, la photographie.

La photographie de ce qui continue imperturbablement d’exister, alors même que, pour nous qui voyons ces admirables clichés, ce Paris-là qui n’a pas brûlé a tout de même disparu. Le support photographique et le support filmique, malgré leur reproductibilité, sont des reliquaires.

La noblesse d’un réprouvé

Tout me semble prendre naissance dans un autoportrait, qui fait le lien entre ses deux existences, celle de persécuté qui résiste en déjouant le racisme d’État, celle de l’homme libre capable de se ressouvenir : photographie de lui-même, assis sur la voie ferrée, comme si les nazis l’avaient posé là et oublié… Quelle confidence, quelle méditation en retour que cette étrange prise de vue, pour laquelle il s’est contraint à poser, assis sur une voie ferrée ! C’est la menace extrême, la vulnérabilité absolue de certaines vies, de sa vie à lui aussi, le sauveteur, qu’il a voulu montrer, comme s’il avait tenu à signer, non pas de sa main mais de son corps tout entier recroquevillé dans cette posture d’attente. Il nous a raconté qu’il fut le seul survivant d’un camp que les occupants faisaient passer pour plus « humain » et dans lequel ils avaient enfermé des anciens combattants.

Or ces « privilégiés » furent tous déportés, puis liquidés. Le faussaire, avant d’être un expert en falsification, a donc été un homme qui n’ignorait pas la peur, qui s’y connaissait en traque, enfermement et menace d’extermination. Seul le hasard de son lieu de naissance et donc de sa nationalité ont, de 1940 à 1943, veillé sur ce juif, le consulat d’Argentine jouant au chat et à la souris avec la Gestapo.

On soupçonne souvent les juifs, et même on les accuse de cosmopolitisme alors qu’ils ne demandent qu’une chose, mais qui leur a rarement été accordée, c’est de vivre en citoyens libres dans les pays où leurs familles sont nées. Adolfo Kaminsky, marqué par la dissemblance surprenante entre son prénom espagnol et son nom russe aura, pour sa part, ajouté une très longue clandestinité à l’errance forcée d’un absurde jeu de l’oie : la Russie d’où sa famille, après avoir subi les pogroms, est expulsée en 1917, l’Argentine de sa naissance, le Vire de son enfance dans le Calvados, où, enfant, il faisait cadeau de ses billes pour éviter qu’on le traite de juif et où il a tout appris d’un pharmacien résistant qui l’a formé à la teinturerie, puis, c’est en autodidacte qu’il s’initiera à la chimie.

Russie, Paris, Argentine, Turquie, puis de nouveau Paris… Ses parents avaient émigré une première fois, par nécessité, à cause de persécutions politiques et racistes du régime tsariste, mais aussi dans l’espérance de ces juifs de l’Est qui se racontaient les uns aux autres qu’ils seraient « heureux comme Dieu en France », traduction du yiddish, la langue de la plupart des juifs ashkénazes : « Men ist azoy wie Gott in Frankreich ! » Au XIXe siècle, cette phrase résumait assez bien l’état d’esprit des juifs d’Europe centrale qui idéalisaient la France républicaine et laïque, le premier pays leur ayant accordé l’émancipation.

La collusion entre des siècles de civilisation chrétienne anti judaïque, l’émancipation des ghettos qui permettait une existence juive au grand jour de la citoyenneté et l’idéologie xénophobe des ligues d’extrême droite avaient contribué au fait que cette République, accueillante à ceux qui n’étaient pas français de souche, peine à éliminer un vieil antisémitisme populaire qui aspirait à se légaliser. L’exemple d’Alphonse Bertillon l’atteste : le bertillonnage, cette technique qu’avait adoptée la préfecture de police en 1879, reposait sur l’analyse biométrique, à savoir sur un système d’identification à partir de mesures spécifiques, accompagné de photographies de face et de profil. Elle permettait de ficher les récidivistes, puis s’est étendue aux « fous » trouvés sur la voie publique, aux cadavres non identifiés de la morgue, aux étrangers puis, après la mort de Bertillon, aux étrangers interdits de séjour et, enfin, aux nomades, qui seront répertoriés dans un carnet anthropométrique d’identité dès 1912.

Ce système de fichage pseudo scientifique allait finir par montrer le vrai visage de Bertillon en le menant insensiblement à une falsification antisémite notoire. Les aberrantes mesures mathématiques auxquelles il se livra sur le fameux bordereau, lui permirent d’impressionner le jury lors de la révision du procès de Dreyfus en 1899, et ce jusqu’à ce que Poincaré et d’autres mathématiciens démontrent l’inanité de la thèse selon laquelle le capitaine aurait imité sa propre écriture. Dans la rigoureuse précision de ses gestes de chimiste, Kaminsky fut l’anti Bertillon par excellence, déjouant la chasse au faciès, dissociant les visages et les noms, donnant de nouveaux vêtements à ces vies mises à nu, à ces humains pris en flagrant délit d’exister.

La France, et pas seulement ses ligues fascistes mais ses gouvernements, y compris celui du Front populaire, s’est donc montrée dure aux étrangers, comme le raconte l’historien Yvan Jablonka dans son livre, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, dont le chapitre quatre a pour titre : « Les sans-papiers juifs de ma famille ».

La chronologie de la relégation donne à réfléchir :

1932, limitation à 5 % de la proportion des étrangers dans les entreprises passant contrat avec l’État ;

1933, obligation faite aux médecins de posséder la nationalité française ;

1934, les naturalisés sont écartés de la fonction publique et du barreau ;

1936, mesures de clémence vis-à-vis des réfugiés allemands mais dispositions implacables vis-à-vis de tous les autres ;

1937, les préfets reçoivent l’ordre de « refouler impitoyablement tout étranger qui cherchera à s’introduire sans passeport ou titre de voyage valable » ;

1938, intensification de la traque des illégaux.

Toutes ces mesures, il faut le rappeler, étant prises par la République française AVANT que Vichy, l’État français criminel, ne s’instaure.

La sainteté des faux papiers

Le permis de vivre, pour ceux qui n’avaient commis que le crime d’exister, ce fut d’abord celui de continuer à persévérer dans leur être au lieu de subir collectivement les atroces transports dans des wagons à bestiaux pour mourir exterminés dans les chambres à gaz. Ainsi fut-ce d’abord pour lui-même et les siens, il faut le dire, qu’Adolfo Kaminsky confectionna les premiers faux papiers. Mais, dans la foulée, ce mécréant qui était un homme de cœur, s’inscrivit, sans aucune connaissance de la culture hébraïque et sans la moindre croyance religieuse, dans la grande tradition éthique du judaïsme prophétique, celle de Hillel, un sage contemporain de Jésus.

Hillel a prononcé ces paroles dont l’impérieux crescendo ne cesse de hanter ma philosophie : «Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Si je ne suis que pour moi, que suis-je ? Et si pas maintenant, quand ? » Je me demande, avec toute la discrétion qui s’impose devant une vie dont une grande partie fut faite de dissimulation, si un épisode qu’Adolfo a confié à sa fille Sarah, son interlocutrice, et qu’elle a rapporté dans le livre qu’elle a écrit sur lui, ne fonde pas secrètement son engagement.

La scène se passe au début de la guerre à « la Maladrerie » de Caen, prison où les nazis enfermaient politiques et juifs et où, en 1944, ils fusillèrent quatre-vingt-sept hommes et femmes. Un compagnon de détention, sur le point de mourir, demande au père de Kaminsky de réciter, avant qu’il ne rende son dernier soupir, la prière juive des morts. Celui-ci avait été membre du Bund, l’Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, un mouvement socialiste juif créé à la fin du XIXe siècle dans l’Empire russe. Militant pour l’émancipation des travailleurs juifs, le Bund défendait le droit de ceux-ci à constituer une nationalité laïque de langue yiddish et il s’opposait en même temps au sionisme et au bolchevisme. Et ce père, Salomon Kaminsky, complètement irréligieux mais non déjudaïsé, retrouvant la mémoire des mots hébraïques ancestraux de son propre père, prononce alors le Kaddish, en une sorte de pressentiment et pour confirmer une alliance à la fois généalogique et historique.

Robert Davezies, un prêtre-ouvrier qui pendant la guerre d’Algérie s’engagera dans un réseau de soutien au peuple algérien dira, avec un sublime mélange de clairvoyance et de gaucherie que lui-même, qui n’avait jamais cessé de lire la Bible, a dit éprouver une mystérieuse proximité avec Kaminsky dont les ancêtres l’avaient lue d’âge en âge. Ce ne fut pas là le seul moment tragique qui donna son fondement à l’engagement de Kaminsky dans la Résistance. Sa mère fut au début de la guerre jetée du train qui la ramenait de Paris où elle était allée avertir son frère d’une arrestation imminente. Le père et le fils aîné allèrent reconnaître son corps mais ils cachèrent aux plus jeunes cette mort qui relevait d’un assassinat.

Quand Adolfo en prit soudain conscience, le jour même où on lui avait dit que son meilleur ami venait d’être fusillé, il éprouva une atroce douleur d’enfant. Il se mit alors, pour venger sa mère et son ami, à fabriquer des produits corrosifs en vue de sabotages et des détonateurs.

Plus tard, Kaminsky devint à sa façon l’anti Montandon, l’ennemi souterrain de ce médecin qui fut le théoricien de l’ethno racisme français et de l’antisémitisme prétendument scientifique. En octobre 1941, Montandon contribua à l’organisation de la criminelle exposition de Berlitz qui entendait enseigner à la population « Comment reconnaître un juif ? » À partir de décembre 1941, il fut attaché au Commissariat général aux questions juives en qualité d’« ethnologue ». À ce titre, il se faisait payer pour délivrer des certificats de non-appartenance à la race juive, des certificats de survie. Il a pratiqué 3800 examens ethno raciaux et se faisait rémunérer même quand son examen aboutissait à envoyer des gens à la mort.

Kaminsky racontera comment une jeune brute blonde, Ernest Appenzeller, juif sioniste clandestin, réussit à berner Montandon à Drancy en faisant passer sa circoncision pour une intervention chirurgicale. La première scène de l’admirable film de Joseph Losey, M. Klein, montre un médecin manipulant une femme mûre, totalement nue et qu’il déclare juive, sans le lui dire, après l’avoir examinée dans le détail comme un maquignon inspecte une bête au marché.

Aux « crimes de bureau » de la politique collaborationniste répondit systématiquement, au long des années noires, l’œuvre tout artisanale de Kaminsky. Les compétences de ce jeune homme autodidacte par nécessité, qui avait à Drancy reçu d’un autre interné, professeur révoqué de l’École polytechnique, des leçons d’algèbre et d’arithmétique et qui, en des circonstances normales, aurait sans doute pu faire une carrière de scientifique, ce garçon que les résistants appelaient «le Technicien», sut perfectionner ses compétences à chaque nouvelle sollicitation. Il fabriquait de toutes pièces, au service des persécutés, de familles et d’individus, jusqu’à 500 faux papiers neufs par semaine, des cartes d’alimentation, des certificats de baptême, des actes de naissance et, plus tard, pour l’armée française, des papiers allemands, des cartes de police. Il confectionnait par photogravure des tampons en relief – de préfecture et de mairie –, il allait les livrer lui-même au risque d’être arrêté, d’être à nouveau enfermé pour un délit considéré comme un crime par les autorités de l’époque, et qui lui aurait valu d’être fusillé, sa nationalité argentine ne suffisant plus alors à le protéger.

Sauvegarder des vies en dénommant et en renommant des vivants destinés à l’Extermination, en changeant leurs lieux et dates de naissance, leurs endroits de résidence, leurs appartenances nationales et religieuses, les rendre provisoirement invulnérables, telle fut la tâche dont il décida un jour de se charger. Il donnait à chacune des victimes de l’antisémitisme d’État le mot de passe, le nom « bien de chez nous » qui lui permettrait d’appartenir encore un peu à la société de ceux et de celles qui ont un avenir devant eux.

Je pense à ma grand-mère, Anna Hornstein, à mon oncle Albert Feinstein, à ma tante, à nos cousins germains, Micheline et Daniel, âgés de onze et neuf ans, qui furent assassinés, faute de s’être cachés et d’avoir cru à la chance de posséder de faux papiers. Un récit fait par Adolfo à Sarah me crève le cœur : une femme, dont il aperçoit les enfants en train de dîner et dont il sait qu’ils seront tous raflés le lendemain, rejette avec colère les documents falsifiés qu’il lui apporte et le jette à la porte. Le refus de porter l’étoile mais aussi de changer de nom et de lieu de résidence, cette illusion fatale d’avoir le droit de vivre venait d’un sentiment d’innocence, d’une confiance sans limite dans ce pays qui, depuis la Révolution française, bon an mal an, émancipait, accueillait, naturalisait les juifs : c’était, simplement, tragiquement, la dénégation d’une incompréhensible haine.

Kaminsky, Tillion, une même conscience historique

Se mettre hors de la légalité au titre de ce que l’on tient pour la légitimité, ce fut exactement, de la part de ces deux héros sans armes, la reprise d’un geste gaullien, celui du 18 juin 1940. Germaine Tillion se prit de grande amitié pour Kaminsky, après la guerre, comprenant qu’elle et lui avaient construit des vies hors normes et rigoureusement analogues : la résistance au nazisme, d’abord, le refus de l’horrible surenchère du terrorisme et de la torture en Algérie, ensuite.

Je vois un signe précurseur de la profonde fraternité unissant ces deux héros qui luttèrent sans armes mais de manière non pacifiste dans le fait qu’à la fin de l’année 1940, Germaine Tillion donna les papiers de sa famille à une famille juive qui allait ainsi être protégée jusqu’à la fin de la guerre. Cette ethnologue, élève de l’arabisant Louis Massignon, avait commencé sa carrière dans les Aurès où elle fit deux séjours avant la guerre. C’est à cheval qu’elle rejoignait la tribu des Ouled Abderrahmane, éleveurs transhumants qui faisaient paître leurs bêtes tantôt en bordure du Sahara, tantôt sur les hauteurs. Lors de sa seconde expédition, elle constata à la fois la dégradation des conditions de vie et l’existence d’un racisme anti-arabe grandissant.

Au cours de l’Exode, elle et sa mère entendirent le 17 juin le discours de Pétain et dirent un « non » catégorique à l’ordre de cesser le combat. Germaine Tillion – elle avait trente-trois ans – participa immédiatement aux activités clandestines de ce groupe de résistants de la première heure qu’elle contribuera, après la guerre, à faire dénommer « le Réseau du Musée de l’homme ». Arrêtée, accusée en particulier d’assistance aux prisonniers coloniaux libérés, d’aide à l’évasion de résistants, de sauvetage de parachutistes, elle fut incarcérée à la prison de la Santé, et subit sept interrogatoires. Inculpée, elle fut transférée à Fresnes où, en janvier 1943, elle apprit l’arrestation de sa mère. Le décret Nacht und Nebel, « Nuit et Brouillard », prévoyait depuis 1941 la déportation pour tous les opposants ou ennemis du Reich. Les individus représentant un danger pour la sécurité de l’armée allemande et qui étaient marquées « NN » devaient disparaître dans le secret absolu. En octobre 1943, Germaine Tillion, déclarée NN, est déportée sans jugement et emmenée avec vingt-quatre autres prisonnières de Fresnes au camp de Ravensbrück. Sa mère, Émilie, y est déportée en février 1944 et sera gazée, parce que trop âgée pour travailler, en mars 1945.

En 1940, Staline ayant décidé de livrer à Hitler les communistes allemands qui s’étaient réfugiés en Union soviétique, Margarete Buber-Neumann, après deux années passées au goulag, fut remise à la Gestapo qui l’interna à Ravensbrück. Germaine Tillion lia avec elle une profonde amitié, et l’expérience des camps de concentration soviétiques et allemands qu’avait faite cette militante eut une grande influence sur ses engagements futurs. C’est ainsi qu’en 1950, elle accepta la proposition que lui fit David Rousset de faire partie de la Commission internationale contre le régime concentrationnaire. Ce groupe, qui travailla d’abord sur les camps de concentration soviétiques, élargira par la suite son champ d’observation à la Grèce, à l’Algérie, et fut à l’origine du combat courageux contre les totalitarismes tant fasciste que bolchevique.

Quand, à la « Toussaint rouge », le 1er novembre 1954, éclata la guerre d’Algérie. Germaine Tillion s’opposa à la surenchère sanglante, à la torture pratiquée par l’armée française et aux attentats aveugles du FLN, comme le fera Kaminsky qui fabriquera des faux papiers pour le FLN et le réseau Jeanson. Yacef Saadi, responsable de la zone autonome d’Alger, traqué par les parachutistes du général Massu, sollicita de Germaine Tillion un entretien qui eut lieu le 4 juillet 1957 dans la Casbah d’Alger.

Pourquoi elle ? À cause de son attachement ancien aux peuples de l’Algérie et de son passé de résistante déportée. Elle le rencontra secrètement, entouré de trois de ses camarades. L’échange dura cinq heures et Yacef Saadi s’engagea à mettre fin aux attentats aveugles à la condition que cessent les exécutions capitales. En 1958, ce dernier avait su convaincre un responsable FLN de ne porter les attaques en territoire métropolitain que sur les cibles militaires, policières et industrielles. La trêve dura quelques semaines jusqu’à ce que cinq personnes soient guillotinées à Alger. Revenue à Paris, Tillion rencontra André Boulloche, ancien résistant et déporté, chef de cabinet du nouveau président du Conseil. C’est donc en haut lieu que fut décidée une reprise de contact « à ses risques et périls », avec un responsable du FLN. En août, elle rencontra de nouveau Yacef Saadi. Celui-ci fut arrêté en septembre et lors de son procès, en juillet 1958 à Alger, Germaine Tillon témoigna à décharge. Condamné à mort, il sera en 1959 gracié par le général de Gaulle, sensible au passé irréprochable de celle qui avait témoigné en sa faveur.

Le texte de son témoignage, publié dans la presse en 1958, suscitera une attaque, conduisant Germaine Tillion à répondre publiquement, en 1964, à Simone de Beauvoir qui, engagée sans réserve avec Sartre aux côtés du FLN, avait traité sa médiation de « saloperie » :

« Il se trouve que j’ai connu le peuple algérien et que je l’aime ; il se trouve que ses souffrances, je les ai vues, avec mes propres yeux, et “il se trouve” qu’elles correspondaient en moi à des blessures ; il se trouve, enfin, que mon attachement à notre pays a été, lui aussi, renforcé par des années de passion. C’est parce que toutes ces cordes tiraient en même temps, et qu’aucune n’a cassé, que je n’ai ni rompu avec la justice pour l’amour de la France, ni rompu avec la France pour l’amour de la justice. »

Et, dans une autre lettre, elle écrivait :

« Je ne peux pas ne pas penser que les Patries, les Partis, les causes sacrées ne sont pas éternelles. Ce qui est éternel (ou presque éternel), c’est la pauvre chair souffrante de l’humanité. »

« La suite logique de mon histoire »

Kaminsky travailla donc pour le réseau Jeanson, dont le procès eut lieu en septembre 1960 et au cours duquel furent jugés six Algériens et dix-sept Français accusés d’avoir soutenu le FLN. Jeanson lui-même, condamné par contumace, se cachait et avait besoin de plusieurs cartes d’identité pour pouvoir se déplacer. C’est dire qu’après la libération de Paris, moment d’une liesse populaire et amnésique qu’il ne partagea pas, la production de faux papiers ne s’était pas arrêtée. À l’urgence absolue de la survie succédait la nécessité, je veux dire l’obligation de défendre de justes causes et leurs militants. Kaminsky a lutté, à sa manière qui n’était pas moins risquée que celle des combattants armés, pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à exister en tant que nations. C’est ainsi qu’avant de fabriquer de fausses identités pour les Algériens du FLN et ceux qui en métropole les soutenaient, il a confectionné un grand nombre de faux visas pour des juifs rescapés de l’Extermination qui ne voulaient pas retourner dans leurs pays d’origine mais étaient décidés à émigrer en Palestine, sous mandat britannique.

Une page du livre écrit avec Sarah évoque la situation des rescapés des camps qui ne consentaient ni à revenir dans leurs pays d’origine où ils avaient été persécutés par les populations autochtones, ni à devenir des réfugiés, ni à rester des apatrides. Kaminsky, invité par un membre du mouvement sioniste à traverser en voiture, accompagné de GI, des zones allemandes où se trouvaient des camps de regroupement pour des orphelins survivants, voit des hordes d’enfants sauvages, âgés de six à quatorze ans, armés de bâtons et ne manifestant pas la moindre peur, attaquer leur véhicule. Les GI braquent leurs armes sur eux, et ils réussissent à passer. Ce fut cette expérience qui le décida à reprendre la fabrication de faux papiers pour aider à émigrer en Palestine ceux qui, sur le sol européen, ne faisaient plus confiance à personne.

On connaît, par le film de Léon Uris, les tribulations tragiques du SS President Warfield, renommé Exodus 47 – Exode d’Europe – mais ce ne fut pas le seul bateau qui, parti de France, avec des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants à son bord, se vit refouler par la marine anglaise. Les 4 500 passagers émigrants que l’Exodus transportait étaient censés être tous en règle avec des passeports visés. En réalité, ils n’avaient pas de certificat légal d’immigration pour la Palestine alors que les Britanniques limitaient rigoureusement l’immigration juive dans ce pays. De surcroît, les passagers qui avaient détruit leurs papiers à bord refusaient de descendre tant qu’ils n’avaient pas atteint leur destination ultime. Rescapés de l’Extermination, ils venaient de partout : Sibérie, Russie, Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Autriche, Allemagne, France, Belgique, Luxembourg, Hollande, Suède, Angleterre, Amériques, Afrique du Nord, Suisse… Par-delà une grande diversité de convictions et de traditions, ce qui les rassemblait était l’espoir d’atteindre les côtes de ce pays qui un an plus tard allait devenir l’État d’Israël. La marine royale britannique s’empara du navire, et le gouvernement anglais osa renvoyer tous ces passagers en Allemagne, dans la zone sous contrôle britannique. S’il fallait par deux récits caractériser Adolfo Kaminsky, la pureté, la droiture, le désintéressement et la douceur, malgré tout, de son existence hors norme, je retiendrais deux décisions qu’il prit, l’une au moment de l’Exodus, l’autre au moment où la guerre d’Algérie venait de prendre fin. Le ministre britannique Ernest Bevin, connu pour son antisémitisme, avait tenté de s’opposer à la création de l’État d’Israël. Il fut à l’origine de la Commission d’enquête anglo-américaine de 1946, dont la troisième recommandation était que « la Palestine ne soit ni un État juif ni un État arabe ». Comme c’est sous sa responsabilité que l’affaire de l’Exodus avait lieu, le groupe Stern, organisation armée sioniste en Palestine mandataire, avait donné à Kaminsky l’ordre de fabriquer une montre qui allait enclencher les détonateurs d’une bombe destinée à tuer Bevin. Or le « technicien » qui ne ratait jamais son coup sabota le mécanisme afin que la bombe n’explose pas.

L’autre décision de ce combattant pacifiste concerne la production de faux billets destinés à inonder et donc affaiblir la France, que lui avait commandée le FLN. Il en fabriqua une quantité considérable, qu’il accumulait dans sa cache en Belgique. Mais dès lors que les accords d’Évian eurent conclu la paix, il les brûla, et ce vertueux autodafé dura plusieurs jours.

« Je voulais être peintre… »

Je pense sans cesse à trois écrivains quand je regarde les photos prises par Kaminsky. D’abord à Roland Barthes, auteur de La Chambre claire, livre portant sur la photographie ou plus exactement sur une photographie.

« Pour moi, l’organe du Photographe, ce n’est pas l’œil […], c’est le doigt : ce qui est lié au déclic de l’objectif […]. J’aime ces bruits mécaniques d’une façon presque voluptueuse, comme si, de la Photographie, ils étaient cela même – et cela seulement – à quoi mon désir s’accroche, cassant de leur claquement bref la nappe mortifère de la Pose. Quelque chose “part” de la scène, comme une flèche, et vient me percer. Un mot existe en latin pour désigner cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu ; ce mot m’irait d’autant mieux qu’il renvoie aussi à l’idée de ponctuation et que les photos dont je parle sont en effet comme ponctuées, parfois même mouchetées, de ces points sensibles ; précisément, ces marques, ces blessures sont des points. Cet élément, je l’appellerai donc punctum ; car punctum, c’est aussi : piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure – et aussi coup de dés. Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point (mais aussi me meurtrit, me poigne […]). Pour percevoir le punctum, aucune analyse ne me serait donc utile […], il suffit que l’image soit suffisamment grande, que je n’aie pas à la scruter (cela ne servirait à rien), que, donnée en pleine page, je la reçoive en plein visage […]. Certains détails pourraient me “poindre”.

« S’ils ne le font pas, c’est sans doute parce qu’ils ont été mis là intentionnellement par le photographe. […] Ce que je peux nommer ne peut réellement me poindre. L’impuissance à nommer est un bon symptôme de trouble. […] Le punctum : qu’il soit cerné ou non, c’est un supplément : c’est ce que j’ajoute à la photo et qui cependant y est déjà. »

Ce livre, La Chambre claire, entièrement centré sur la présence-absence de la mère adorée que Barthes vient de perdre et qu’il retrouve seulement en regardant une photo d’elle enfant correspond, me semble-t-il, à l’expérience et au travail du photographe Adolfo Kaminsky dont la mère fut retrouvée sur une voie ferrée, jetée d’un train, ce qui demeura, de son aveu, une douleur toujours présente à partir de laquelle il construisit sa vie. Il y a, dans certaines photos, dit Barthes, des ponctuations qui échappent au photographe, qui transpercent celui qui les regarde mais n’en a à peu près rien à dire.

En remontant dans le temps, je pense à Walter Benjamin, penseur allemand de la littérature et de l’histoire, fuyant le nazisme et se suicidant à la frontière espagnole par peur d’être arrêté et remis à la police française qui l’aurait livré aux nazis. Il a écrit des textes décisifs sur l’œuvre d’art à l’époque de la reproductibilité technique, sur la photographie et son histoire.

« Parmi les nombreux gestes d’actionnement, d’introduction de pièces, de pression, dit-il, le déclic instantané de l’appareil photo est un de ceux qui ont eu le plus de conséquences. Une pression du doigt suffit pour conserver l’événement pour un temps illimité. L’appareil conférait à l’instant une sorte de choc posthume. »

Oui, mais cette reconnaissance du caractère miraculeux de la photographie s’accompagne chez Benjamin d’une lancinante obsession, la perte de l’aura : ce qui disparaît en effet dans l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, c’est son hic et nunc, son ici et son maintenant. Il définit l’aura comme « l’unique apparition d’un lointain si proche soit-il ». Or le développement des techniques de reproduction a modifié la perception du spectateur qui a l’impression que l’art lui est plus accessible alors même que la singularité de son apparition lui est dérobée, cette mise à disposition des images lui révélant en réalité leur disparition.

Je pense enfin à Baudelaire que Walter Benjamin a lu et commenté avec dilection. Dans Le peintre de la vie moderne, parlant du peintre Constantin Guys, « grand amoureux de la foule et de l’incognito », Baudelaire semblait déjà vanter l’art de la photographie. L’observateur « prince qui jouit partout de son incognito […], on peut le comparer à un miroir […], à un kaléidoscope doué de conscience, qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de la vie ». Pourtant en antimoderne qui a inventé le concept de modernité, il peut écrire de la photographie : que « l’industrie, faisant irruption dans l’art, en devient la plus mortelle ennemie […]. S’il lui est permis d’empiéter sur le domaine de l’impalpable et de l’imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l’homme y ajoute de son âme, alors, malheur à nous ! »

Malheur à nous ? Ou peut-être plutôt bonheur d’avoir l’occasion de réveiller le vieux sens de ce vocable allemand mystérieux qu’est Augenblick et qui se traduit par « instants ». Il est composé des deux mots Augen, œil, et Blick, regard. C’est la prise en vue, la possibilité de faire d’un coup le point de la situation, c’est le présent qui soudain fait sens. Et c’est la photographie parfois, surtout quand elle est pratiquée par un artiste pleinement humain, ce que la langue yiddish appelle un Mensch.

Elisabeth de Fontenay

Notes

| 1 | Engagé dans la lutte contre Franco en Espagne, cet homme est venu apprendre auprès d’Adolfo au laboratoire de faux papiers rue des jeûneurs. Son visage ne pouvant être découvert, il pose derrière un journal |