« Juifs d’Orient. Une histoire plurimillénaire », l’exposition qui se tient à l’IMA jusqu’au 13 mars suscite la polémique, venue notamment d’une partie du monde intellectuel arabe. Mais évoquer à la fois cette exposition et cette polémique, comme le fait cette semaine pour K. Denis Charbit, revient à réexaminer le nœud de la question : les conflits d’interprétations concernant la disparition quasi-totale, en vingt ans, des Juifs installés pendant des siècles sur la vaste région qui s’étend du Maghreb au Machrek.

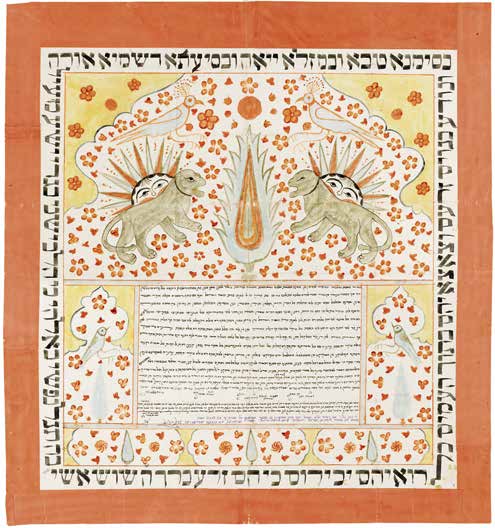

L’exposition « Juifs d’Orient » de l’IMA exhume les traces d’une civilisation, disparue et vivante à la fois : disparue parce que leurs héritiers ont vécu une sécularisation totale ou partielle qui introduit entre eux et leurs ancêtres une discontinuité, et qu’à ce saut dans le temps s’est ajouté un saut dans l’espace, puisqu’ils ne vivent plus là où ont vécu leurs aïeux. Civilisation vivante toutefois, car malgré ces transformations, demeure un collectif qui s’en réclame et la prolonge.

L’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris ayant emprunté six œuvres à des institutions israéliennes, des intellectuels arabes ont condamné ce qu’ils perçoivent comme le dangereux symptôme d’une « normalisation » de l’État d’Israël, dont on ne sait pas trop, ambiguïté oblige, si c’est l’existence d’Israël qui est inadmissible, à leurs yeux, ou seulement la domination israélienne sur la Cisjordanie. La solidarité avec la cause palestinienne, telle que les signataires l’entendent, exige de bannir toute coopération avec cet État, voire avec des Israéliens, puisque la chanteuse Neta Elkayam, invitée à donner un récital à l’IMA, fut également l’objet d’un boycott. En attirant l’attention sur la présence de quelques pièces en provenance d’Israël, les signataires ont privilégié la partie sur le tout, passant volontairement ou involontairement à côté de l’objectif de l’exposition : faire connaître l’existence d’une civilisation juive en terre arabo-musulmane qui a duré plus de 1500 ans. À l’heure où les « identités » ont tendance à s’exclure, il est utile de montrer qu’il n’en fut pas toujours ainsi dans l’histoire : deux religions ont coexisté ; ou, plus exactement, une religion dominante et majoritaire a toléré, à ses côtés, l’épanouissement d’une religion minoritaire et dominée. N’y voyons là aucun appel à rétablir le statu quo ante ou à reconstituer un modèle politique qui avait cours autrefois – l’empire et le dhimmi. À un moment de l’histoire où les religions nous apparaissent, non comme des îlots de tolérance, mais comme des repaires du fanatisme, il est instructif, nous semble-t-il, que le public français, et particulièrement celui de confession et de culture juive et musulmane, apprenne qu’il a pu en être autrement.

C’est pourquoi les intellectuels arabes auraient été bien inspirés de reconnaître que cette culture judéo-arabe constitue une part intégrante du monde arabe, y compris dans sa dimension israélienne, quitte à réitérer leur boycott de l’État d’Israël. Ils ne se seraient pas heurtés au soupçon de vouloir se réapproprier cette culture juive pour la diluer dans la culture arabe. Ce n’est que lorsque les identités se sont conçues comme des entités closes, inaltérées et inaltérables, qu’une inspiration commune peut passer pour de la réappropriation. Voilà la misère de notre époque qui célèbre le métissage sans vouloir l’assumer.

L’exposition conçue et réalisée par l’IMA assume plusieurs moments incontournables de l’histoire de cette civilisation. Le premier rappelle que, nonobstant des conversions effectuées du temps où le judaïsme était encore prosélyte, ces communautés étaient originaires de Judée. Le second moment montre que ces communautés dispersées à travers le Maghreb et le Machrek se sont parfaitement adaptées et acclimatées à leur nouvel environnement, lui empruntant traditions, langue et mode de vie, sans pourtant s’y fondre complètement. De ce passé ancien et de cet espace d’antan a subsisté une trame d’événements, de lieux et une mémoire consignés dans la Bible et le Talmud auxquelles ce judaïsme en terre d’Islam a continué de se référer et de commenter. Puis, épisode conclusif de cette longue histoire, à l’ère des décolonisations, ces communautés qui avaient édifié avec leur environnement arabe des richesses spirituelles, scientifiques et artistiques partagées dans la longue durée, ont disparu en un rien de temps: à peine deux décennies. L’exposition documente le point de bascule à partir duquel 800.000 personnes environ ont quitté leur terre natale, de gré ou de force. Enfin, elle montre qu’après ce départ en masse, un petit nombre de communautés juives allait perdurer, notamment au Maroc et à Djerba. Les Juifs d’Orient sont partis, mais la coexistence entre Juifs et Arabes persiste, en France, et surtout en Israël où sont parvenus les deux tiers d’entre eux. Ces derniers n’ont pas quitté l’Orient pour l’Occident, mais pour un autre lieu d’Orient, non moins illustre, sur lequel s’est établi l’État d’Israël. Si l’exposition n’avait pas vocation à s’attarder sur ce nouveau chapitre, elle l’évoque néanmoins, sans détour ni euphémisme. Cette évocation est autrement plus significative que l’emprunt à Israël de quelques œuvres par l’IMA.

C’est là qu’on touche à un paradoxe : alors que l’exposition n’a pas suscité de débat parmi les intellectuels arabes concernant cette culture judéo-arabe vieille de plus d’un millénaire, voilà que le départ en masse des Juifs d’Orient, qui n’était pourtant pas le cœur de l’exposition, a stimulé la réflexion d’Elias Khoury, l’un des signataires de la pétition initiale. Dans un article publié en arabe et en anglais dans le quotidien Al Quds-Al Arabi qui paraît à Londres, il aborde de front la question sensible du départ des Juifs d’Orient. On y reviendra.

*

Que s’est-il donc passé entre 1948 et 1967 et comment qualifier cet exode ? Un chiffre est éloquent : dans cette vaste région qui s’étend du Maghreb au Machrek, alors que vivaient-là près d’un million de Juifs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’en reste plus aujourd’hui que trente mille. Malgré l’analogie de leur destinée, chacune de ces communautés qualifiées d’« orientales » a une histoire de sa disparition qui lui est propre.

À la différence de ceux qui étaient partis en Israël par idéal sioniste ou par motivation religieuse, la plupart des 800,000 juifs des pays arabes n’avaient guère prévu de quitter leur terre natale. Mais à l’ère des indépendances, ils ont pressenti que leurs droits et leurs libertés fondamentales seraient menacés s’ils persistaient et s’obstinaient à obéir à leur inclination première qui était de rester sur place.

Ce qui frappe immédiatement l’attention c’est la simultanéité des flux migratoires, formant une vague montante qui a déferlé tant sur les cinq communautés « orientales » d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Égypte) que sur les quatre autres du Moyen-Orient (Yémen, Irak, Syrie, Liban) – outre celles d’Iran et de Turquie, pays musulmans mais non-arabes. Ces communautés florissantes se sont toutes désintégrées sans qu’il n’y ait eu la moindre concertation entre les pays de la Ligue arabe, de Bagdad à Rabat et de Damas à Sanaa. Il importe de souligner que l’expulsion manu militari a été l’exception. C’est le régime de Nasser qui donna l’ordre de chasser les juifs détenteurs d’une nationalité française et britannique, puis de la nationalité égyptienne. Arrestations et intimidations s’étaient multipliées dès 1948, mais l’opération de Suez déclenchée par Israël en 1956 fut le coup de grâce. Des 40.000 juifs d’Égypte, il n’en restait plus que 4.000 en 1957, 2.500 en 1967, 250 en 1970. Leurs biens furent réquisitionnés par les autorités. Les cas de l’Irak et du Yémen méritent d’être réunis car il s’agissait pour les autorités respectives de se débarrasser de leurs juifs, soit de la quasi-totalité des 55.000 juifs yéménites, opération effectuée du mois de décembre 1948 au mois de septembre 1950, puis de la quasi-totalité des 125.000 juifs irakiens, de mai 1950 à avril 1951, avec le concours des autorités britanniques disposées à affréter les avions nécessaires pour les transférer vers Israël. Le départ des Juifs de Syrie et du Liban fut massif au moment de la guerre d’indépendance en 1948. Au Liban, il n’en resta qu’un petit nombre qui finit par s’étioler progressivement jusqu’au début de la guerre civile en 1975, tandis qu’en Syrie les 4.000 juifs qui restaient encore de cette antique communauté juive furent pris en otage jusqu’à ce que Hafez El Assad consentît à la fin de l’année 1993 à les laisser partir. En Afrique du Nord, outre le cas égyptien déjà évoqué, les communautés se sont dépeuplées par étape.

Le cas à part est celui de l’Algérie : les juifs n’en ont guère été chassés, mais rien n’a été fait pour les retenir. Le Congrès de la Soummam en 1956 les avait bien appelés à demeurer dans le giron de la nation algérienne. Mais les assassinats individuels et les massacres sporadiques, dont celui d’Oran, le 5 juillet 1962, ont définitivement compromis les chances, déjà ténues, de rester. Près de 115.000 s’en allèrent en « métropole », 15.000 seulement prirent le chemin d’Israël. Français de nationalité, de langue et de culture, leur départ pour la France allait de soi, mais n’était pas dépourvu de force d’attraction. Exception à la règle, l’émigration d’Algérie n’était pas spécifique aux juifs puisqu’ils partaient en même temps que les « pieds-noirs » auxquels ils furent amalgamés. Bien des juifs communistes ont souhaité s’intégrer dans l’Algérie indépendante, l’expérience tourna court et au milieu des années 1970 la dernière poignée de juifs partit en France rejoindre leurs proches, la mort dans l’âme.

C’est en trois temps que les juifs de Tunisie partirent. Au lendemain de l’indépendance, en 1956, d’abord, lorsque sont apparus les premiers signes de discrimination, tacite, informelle mais non moins insidieuse, officieuse plus qu’officielle. Le climat se dégrada ensuite en 1961, après l’opération de Bizerte et, enfin, en 1967, lorsque la défaite arabe à l’issue de la guerre des Six Jours trouva son exutoire dans des actes de violence et de vandalisme perpétrés contre des juifs. Malgré la réponse ferme de Bourguiba, limogeant aussitôt son ministre de l’Intérieur, la violence qui avait surgi acheva de convaincre les derniers hésitants à partir. Le cas de la Lybie, qui vit le départ des 30.000 Juifs par étapes, 1949, 1953, puis en 1967, à destination d’Israël, mais aussi de l’Italie, est semblable au cas tunisien.

Demeure le cas particulier du Maroc. C’est là que vivait la plus forte communauté en pays arabo-musulman, près de 300.000 âmes en 1945. Jusqu’à l’indépendance, les autorités françaises consentirent à ce que des filières d’émigration émanant de l’Agence juive et du Mossad puissent être mises sur pied pourvu qu’ils agissent dans la discrétion. Une fois la souveraineté marocaine établie, le roi Mohammed V s’opposa à l’émigration, attaché à ce que les juifs demeurent sujets du royaume. Elle a été effectuée dès lors par des voies clandestines, passant par Gibraltar ou par l’Algérie qui était française pour quelques années encore. Lorsqu’il succéda à son père, le roi Hassan II changea de politique en autorisant les Juifs à partir pour la France ou pour Israël, réclamant pour chacun d’eux une rétribution substantielle. Demeurent actuellement 3000 juifs au Maroc, essentiellement à Casablanca.

*

Les chiffres sont incontestables, et d’ailleurs, jamais contestés. Ce qui l’est en revanche est l’interprétation du processus et la responsabilité de cette hémorragie. C’est l’échec du nationalisme arabe, clament les uns. Ce nationalisme inclusif fondé sur le critère de la langue prétendait transcender les appartenances confessionnelles, ce qui explique pourquoi chrétiens et juifs, eux aussi arabophones, eux aussi « autochtones », l’ont soutenu et animé avec ardeur. Mais ce fut le choix d’une minorité. D’autres qui avaient embrassé la langue et la culture française sous l’impulsion d’une formation scolaire accomplie dans les écoles de l’Alliance israélite universelle se trouvaient en porte-à-faux avec la langue et la nation arabe tandis que ceux qui penchaient vers le sionisme s’étaient identifiés à un autre nationalisme. D’aucuns, pour expliquer le départ en masse des juifs, accusent le séparatisme sioniste, quitte à maltraiter les faits. C’est lui qui aurait semé la discorde et brisé la fraternité judéo-arabe. À regarder l’histoire dans le détail et avec exactitude, ce n’est pas le sionisme en tant que tel qui a réveillé le soupçon des pays arabes envers leurs juifs, mais la défaite de 1948. Celle-ci fut l’occasion de les accuser de former une « cinquième colonne ». Partaient-ils en Israël qu’on les tenait pour des victimes trompées et manipulées de la propagande sioniste. S’en allaient-ils en France qu’on les créditait d’avoir concrétisé leur libre arbitre. Il est indéniable qu’au moment où les pays arabes ont cherché à se débarrasser de leurs juifs, l’État d’Israël était là pour les récupérer. Israël accueille des Juifs par raison d’être autant que par raison d’État. Les deux principes ne sont pas incompatibles. En réalité, de 1948 à 1967, les Juifs d’Orient ne se sont pas prononcés pour Israël ou pour la diaspora. À l’instar des juifs d’Europe, ils étaient en quête d’un État de droit, où qu’il soit, qu’il ait pour nom Israël, la France, les États-Unis, ou tout autre État, pourvu qu’il protège leurs droits.

Pourquoi ce « grand déracinement », pour reprendre le titre de l’ouvrage précurseur de Georges Bensoussan[2], est-il passé sous le boisseau, dans le monde arabe et partout ailleurs ? Plusieurs causes convergent pour alimenter ce grand silence. Il est vrai que les juifs des pays arabes, concernés directement par cette histoire, n’en ont pas fait cas eux-mêmes. C’est seulement depuis vingt ans que le phénomène est traité par l’historiographie et que des journées de la mémoire ont été fixées au calendrier des célébrations officielles grâce à la mobilisation d’associations qui parviennent à présent à faire entendre leurs doléances. Jusque là, les Juifs d’Afrique du Nord et du Machrek, déracinés, avaient admis que ce qu’ils avaient subi n’était pas du même ordre que la catastrophe qui avait principalement frappé le monde ashkénaze. Il y eut des émeutes, des pogroms, des massacres, d’Irak à Aden et du Caire à Oujda, mais huit cent mille déracinés ne font pas six millions d’exterminés. Un signe ne trompe pas : les juifs du Maghreb et du Machrek oscillent entre nostalgie et colère vis-à-vis de leur pays natal ; nulle trace de nostalgie chez les juifs polonais. Les Juifs avaient laissé derrière eux leur paysage d’enfance, leurs morts et leurs biens, mais ce n’est qu’une fois la Shoah étudiée, commémorée, inscrite dans la mémoire juive, que cette retenue sur leur sort spécifique pouvait cesser.

De plus, quand bien même il y eut déracinement, l’intégration en France, en Amérique et au Canada a été ressentie, pour les juifs d’Afrique du Nord, non comme une vallée de larmes, mais comme une success story. La modernisation déjà en marche avant leur départ s’est transformée en mobilité sociale ascendante, notamment en France. Cette représentation positive du sort des juifs ne tient pas compte de ceux, moins nombreux, qui ne se sont jamais remis de cet arrachement ou ne se sont pas rétablis socialement. Ce déclassement fut particulièrement patent pour les Juifs du Maroc. Ces derniers se sont retrouvés dans un État volontariste et spartiate, qui les vouait à peupler des villes périphériques, les condamnant à une marginalisation sociale, dont les répercussions se font encore sentir aujourd’hui. Israël était un pays rude, les Marocains y souffraient d’un manque de considération, mais ce qu’ils perdaient en dignité était partiellement compensé par le sentiment d’être des citoyens à part entière. Ils se percevaient, non comme des réfugiés, mais comme des rapatriés. Ils étaient, en fait, l’un et l’autre. Des réfugiés, car du jour au lendemain, et sans espoir de retour, ils avaient quitté leurs foyers, y avaient tout laissé, n’emportant avec eux que le strict minimum. Il fallait recommencer de zéro, apprendre une langue, adopter de nouvelles mœurs, se familiariser avec de nouveaux paysages et une nouvelle société ; seulement voilà, la langue était l’hébreu, le pays était la terre d’Israël, et leurs concitoyens des frères en nation, du même peuple juif, quoi qu’on en dise.

*

Le récit officiel de l’État d’Israël incitait également à faire silence et à juger le dossier clos. Quand bien même il y avait eu déracinement, les juifs ne pouvaient être considérés comme des réfugiés puisqu’ils revenaient dans leur patrie. Mais, indépendamment de la vulgate sioniste, le départ des juifs arabes fut recadré comme un échange de population qui s’était produit à la même période et dans des proportions équivalentes : les Arabes ont quitté Israël pour les pays arabes voisins, les juifs ont quitté le monde arabe pour se regrouper dans l’État juif. Les comptes sont épurés. Israël pouvait ainsi justifier son opposition au retour des Palestiniens et s’abstint de soutenir les réclamations à des compensations financières formulées par des associations de Juifs d’Orient en voie de constitution. Puisqu’en vertu d’une loi promulguée par la Knesset, l’État d’Israël s’était approprié légalement toute parcelle de terre dont les propriétaires étaient absents lors du recensement de 1949, il ne fallait pas que les Juifs d’Orient revendiquent ce que l’on refusait aux réfugiés palestiniens.

Le conflit israélo-arabe, dès lors qu’il est perçu comme un jeu à somme nulle, suppose ainsi la fabrication de mythes afin que chaque partie puisse faire porter toute la responsabilité du conflit sur l’adversaire et sur lui seulement : les Arabes de Palestine étaient partis volontairement pour combattre l’État d’Israël de l’extérieur ; les Juifs étaient des sionistes dont on devait se débarrasser, de sorte qu’il n’y ait de réfugiés que les Palestiniens. Cela fait plus de trente ans déjà que des historiens israéliens ont ébranlé le roman national en rétablissant la vérité historique, montrant qu’il y eut aussi expulsion et que ceux qui étaient partis l’avaient fait dans la panique et non pour rejoindre d’improbables armées arabes conquérantes. Cette vérité, relayée par des acteurs du monde intellectuel et de la culture, a pénétré la société israélienne. Mais cet effort n’a pas connu sa symétrie dans le monde arabe, bien qu’un premier pas ait été fait par Elias Khoury lorsqu’il admet que le départ des juifs d’Orient fut une épuration, à l’instar de la Nakba des Palestiniens. À la critique de l’État d’Israël, dont il reproduit les poncifs de la rhétorique officielle arabe, Khoury ajoute l’autocritique. Qu’il vise exclusivement les « régimes arabes » peut paraître insuffisant puisqu’il dispense de la sorte les sociétés arabes, qui demeurent largement acritiques et indifférentes à cette histoire. Pourtant, il s’agit d’une étape cruciale qui laisse espérer que son geste ouvre une brèche dans laquelle d’autres pourront s’engouffrer. C’est seulement à cette condition que l’on pourra voir la lumière dans un conflit qui se nourrit sciemment des obscurités et du déni. Le conflit israélo-arabe a un caractère circulaire qui, pour être rompu, doit l’être simultanément des deux côtés. Chacun des camps doit d’abord fouiller dans les poubelles de sa propre histoire. Ce travail est douloureux et exigeant, mais un avenir meilleur en dépend.

Denis Charbit

Denis Charbit est directeur de l’Institut de recherche sur les relations entre juifs, chrétiens et musulmans et professeur de science politique à l’Open University d’Israël (Ra’anana). Il a participé au Comité scientifique de l’exposition « Juifs d’Orient » (IMA), présidé par Benjamin Stora.