Le trait de Kafka est accessible à nouveau : des centaines de dessins nous parviennent en libre-accès depuis la bibliothèque nationale d’Israël, où les archives de Kafka sauvées par son ami Max Brod demeurent. Une déception, semble-t-il, il n’y a pas de texte inédit parmi les papiers retrouvés. En revanche, on insiste sur le nombre de dessins et d’illustrations, qui doivent alors revêtir un sens plus important que prévu…

« Les âmes ondoient, les corps tremblent » écrit le poète de langue yiddish Morris Rosenfeld, décrivant une tempête en mer. Alors que Kafka reprend ce vers récité par Löwy un soir de janvier 1912, je repense à un des aphorismes marins que l’écrivain pragois formulait ainsi « Ce sentiment : ici je ne jette pas l’ancre » et aussitôt sentir autour de soi le flot houleux qui porte »[1]

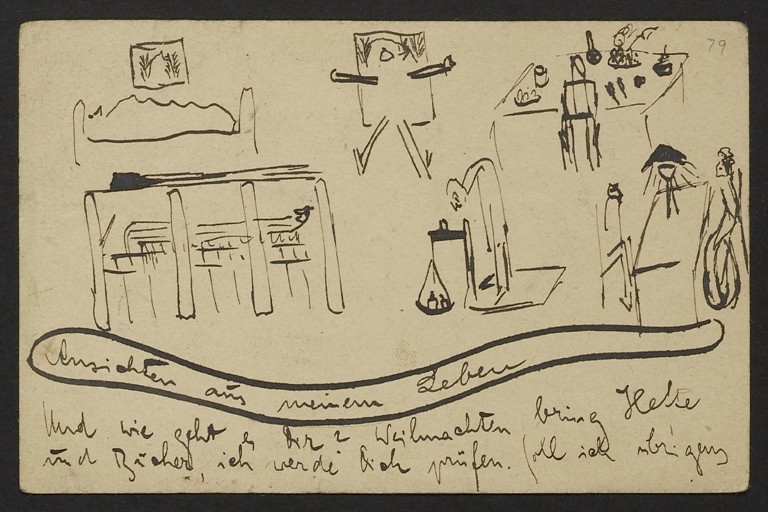

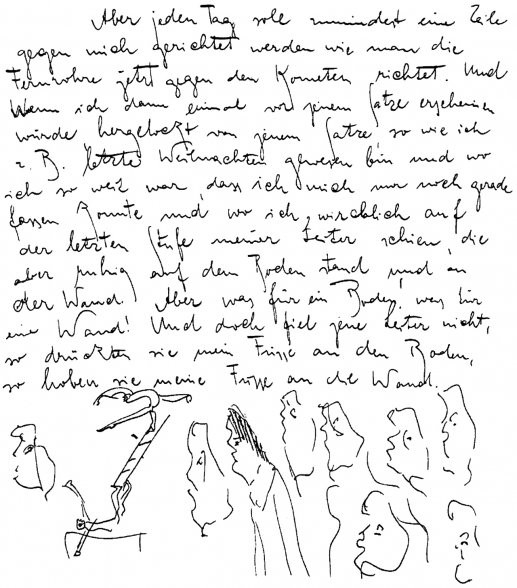

Les dessins de Kafka ondoient et tremblent, figurent des corps comme des lettres, et de cet alphabet en marge de ses cahiers, il faut déduire quelque chose de la liberté, aussi démesuré que cela puisse paraître. Dans un rare livre consacré à l’interprétation des dessins de Kafka, Jacqueline Sudaka-Bénazéraf recueille les précieuses indications de l’écrivain, dont le rêve était de savoir dessiner, rêve contraint par un académisme trop tôt rencontré et contrariant ainsi les intentions plus expressionnistes de Kafka. Passion enfouie et empêchée, elle continuait à exister sous une forme souterraine, privée, et contradictoire. Opposée à la narration, elle prend l’allure d’une ponctuation, et d’un langage. Kafka dit, comme pour se protéger d’une vocation impossible : « Nous autres Juifs, nous ne sommes pas peintres, à vrai dire. Nous ne savons pas nous représenter les choses de façon statique. Nous les voyons toujours s’écouler, se mouvoir, se métamorphoser. Nous sommes des narrateurs (…) Que voulez-vous, je suis toujours captif en Égypte. Je n’ai pas encore traversé la Mer Rouge. »[2].

Le peintre juif est-il sorti d’Égypte ? Chaïm Soutine, dont le trait ondule et se tord sous les effets de la transition du monde ancien à la vie de Montparnasse, est-il arrivé, par l’art – et une transgression des interdits de la représentation – en Terre promise ? Ou bien, le trait contient lui-même une narration mouvante, de sorte que l’image, suffisamment fuyante, ne puisse pas devenir idole. Les acrobates de Kafka, par exemple – mais la représentation des corps en général – est souvent identifiée à une forme idéogramme, ou hiéroglyphique, or il vient plus facilement à l’esprit l’idée d’un hébreu errant sous la langue allemande de la narration chez Kafka. De loin, il m’a semblé voir des lettres de l’aleph-beth qui s’agençaient, parfois avec humour, sur les papiers vieillis des archives. Des corps penchés comme des lettres vers une lettre suivante pour composer la racine d’un mot. De cette chorégraphie, Deleuze et Guattari ont déduit un agencement du désir étouffé ou transfiguré dans l’œuvre de Kafka. Ils écrivent : « Les bonshommes et les silhouettes linéaires qu’il aime dessiner sont surtout des têtes penchées, des têtes dressées ou redressées et des têtes-la-première. »[3] La tête penchée signifie le désir bloqué, le souvenir d’enfance ; et la tête relevée, le désir qui se redresse, ou se défile. Ces têtes, qui prolongent des lignes droites ou courbées, indiquent plus précisément une segmentation, une architecture du pouvoir dans les écrits de Kafka, qui devient aux yeux des philosophes le réceptacle littéraire des sociétés disciplinaires. Ils retracent alors le nombre de couloirs qui encadrent les récits kafkaïens, les couloirs administratifs qui obligent à répéter les allers-retours d’un homme perdu. Au labyrinthe des segments et des traits rigides, il faut répondre par des contours souples. Le dessin opère donc un déplacement des lignes pré-tracées par les chaînes d’une étrange justice terrestre, vers des lignes de vie fugitives – on aimerait dire exiliques. En réalité, il ne s’agit pas d’être libre, « mais, écrivent Deleuze et Guattari, de trouver une issue, ou bien une entrée, ou bien un couloir, une adjacence etc… », car le processus, plus que son résultat importerait à l’écrivain. En tout cas, il modifie la disposition des corps, et il n’y a pas de corps plus plastiques que ceux dessinés par Kafka – tandis que le sien, sous les assauts de la tuberculose, s’amenuise et l’empêche de parler. Les dessins de Kafka sont très diversifiés. Si parmi eux, je projette un alphabet hébraïque en cours de formation, c’est aussi par rétrospection. Kafka, qui commence à apprendre l’hébreu avec ferveur dit-on, à peu près au même moment où la tuberculose fait son apparition et abîmera son larynx jusqu’au silence, compose une mélodie mineure par la voix de ses dessins. Un genre de sifflement ? La dernière nouvelle raconte la vie d’une cantatrice, Joséphine – Joséphine la cantatrice ou le Peuple des souris. Kafka écrit à Robert Klopstock : « Je crois que j’ai commencé à temps à étudier le couinement animal. »[4].

« Je voulais voir et fixer ce que je voyais. »[5] Par l’écriture, mais aussi le dessin instantané, la permission de saisir en quelques traits et zigzags tout le panorama d’une vie. Le dessin indique quelque chose du corps, plus radicalement que l’écriture. Le corps, la main, font ce qu’ils peuvent pour représenter ce que l’œil voit. À moins que le corps lui-même perçoive et anticipe. Soutine par exemple vieillissait ses modèles avec son trait qui brouillait le temps. Kafka écrit encore sur cette torsion idiosyncrasique: « Le monde, va s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut rien faire d’autre, il va se tordre extasié devant toi. »[6]. Un rêve ou un pressentiment – Freud parlait du préconscient de l’artiste de cette manière – les dessins de Kafka nous invitent à nous interroger sur ce que son corps éprouvait et voyait, avec un trait, une longueur d’avance.

Kafka, dit Max Brod lors d’une émission radiophonique, avait de beaux yeux gris. Walter Benjamin, au sujet de Proust et Kafka, disait que « chez ses écrivains, le sujet prend mimétiquement la couleur de la planète qui, dans les prochaines, catastrophes, va devenir grise »[7]. Pourtant, en-deçà de ce savoir mélancolique, il existe une petite joie rebondie perceptible dans le trait de Kafka, une issue à nouveau et surtout un élan. Cette tension/torsion qui se retrouve dans les effets de la perception, narrative, ou manuelle du dessin, exprime le paradoxe d’un départ qui est simultanément une fin et une vision. Dans son Journal, Kafka écrit au sujet de Moïse : « Il a durant toute sa vie le flair qu’il faut pour découvrir Chanaan ; qu’il ne doive voir la Terre promise qu’à la veille de sa mort est peu plausible. Ce dernier point de vue ne peut avoir qu’un sens, celui de montrer la vie comme un instant imparfait, et combien imparfait, puisqu’une vie de cette nature pourrait durer indéfiniment sans qu’il en résulte jamais autre chose qu’un instant. Ce n’est pas parce que sa vie était trop brève que Moïse n’est pas entré en Chanaan, c’est parce que c’était une vie humaine. »[8]

La conscience d’une vie fragmentaire donne une forme à la vision des choses (une tête dressée, et à la fois inclinée sur le papier), à partir des morceaux de dessins inachevés, forme dans laquelle un philosophe comme Ernst Bloch voit une ruine et une promesse à la fois.

Avishag Zafrani

Notes

| 1 | Aphorisme 76, in Réflexions sur le péché, la souffrance et l‘espérance et le vrai chemin, trad. Bernard Pautrat, Payot & Rivages, Paris, 2001 |

| 2 | In Le Regard de Franz Kafka, dessins d’un écrivain, Maisonneuve et Larose, Paris, 2001, p.43. Extrait de Conversation avec Kafka de G. Janouch, Ed. Maurice Nadeau, 1978, p.202. |

| 3 | In Gilles Deleuze et Felix Guattari, Kafka : pour une littérature mineure, Éditions de Minuit, Paris, p.13. |

| 4 | In Kafka par lui-même, Klaus Wagenbach, Éditions du Seuil, Paris, 1969, p.171. |

| 5 | In Le Regard de Franz Kafka, dessins d’un écrivain, op.cit., p. 25, extrait des conversations avec G. Janouch. |

| 6 | Aphorisme 109, op.cit. |

| 7 | In Sur Kafka, Editions Nous, Paris, 2015, p. 285 |

| 8 | In Journal, trad. Marthe Robert, 19 octobre 1921, Ldp, Paris, 2018. |