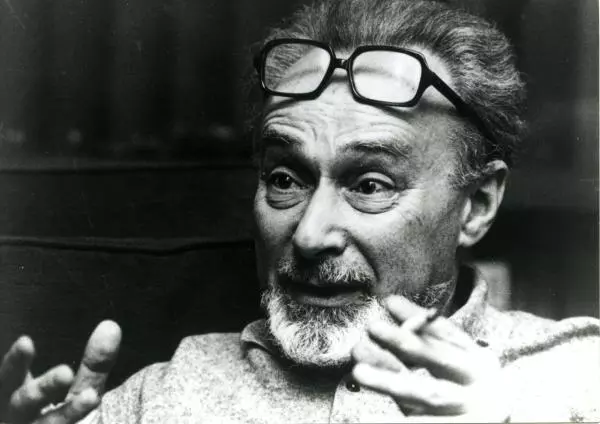

Lors de la remise du Prix Primo Levi 2025 à Gênes, le grand écrivain américain Jonathan Safran Foer a livré un discours puissant sur la mémoire, la responsabilité et l’indifférence contemporaine. Dans une filiation revendiquée avec la pensée de Levi, il y évoque Gaza, appelle à rester moralement éveillés face aux souffrances du monde, à faire du trouble non pas une faiblesse mais une force éthique – et à ne pas se transformer en ombre…

*

Bonsoir.

Je me tiens devant vous ce soir, profondément honoré, mais aussi troublé — troublé par la responsabilité qu’implique le fait d’invoquer le nom de Primo Levi. Il est approprié qu’il en soit ainsi. Levi n’écrivait pas pour nous réconforter. Il n’écrivait pas pour nous divertir, ni même pour nous sauver. Il écrivait pour nous déranger. Il croyait, comme il le disait lui-même, que « c’est arrivé, donc cela peut arriver à nouveau ». Ce « cela », ce n’est pas simplement la catastrophe de la Shoah, mais l’insensibilité qui l’a rendue possible. Une exigence traverse toute l’œuvre de Levi : restez éveillés. Non seulement attentifs à l’histoire, mais vulnérables au présent.

Levi ne cherchait pas à choquer, mais à troubler. Son trouble n’était ni esthétique ni psychologique — il était moral. Il visait à nous maintenir dans une forme d’inconfort suspendu. Il n’était pas seulement un survivant relatant une catastrophe morale, mais un penseur juif, profondément enraciné dans une tradition qui se méfie du confort et regarde l’âme trop tranquille avec suspicion.

Le judaïsme a toujours placé l’inconfort au cœur de l’éveil moral. Abraham, patriarche du monothéisme, reçoit l’ordre de ne pas rester là où il est, mais de « partir » — lech lecha — un double impératif : quitter un lieu physique et se quitter soi-même, quitter le confort, quitter l’inertie. Moïse ne devient pas prophète par son lignage ni par son intelligence, mais parce qu’il s’arrête pour voir une violence infligée à un esclave. Sa grandeur commence par l’attention, par le trouble.

Les prophètes de la Torah sont des figures profondément troublées. Ils traversent leurs villes en hurlant contre l’injustice, leurs paroles comme des sirènes contre la complaisance du confort. Ils n’étaient pas révérés de leur vivant. Ils étaient moqués, exilés, ignorés. Et pourtant, dans la conscience juive, ils sont la conscience du peuple. Ceux qui refusaient que la souffrance devienne normale. Selon les mots du prophète Amos : « Malheur à ceux qui sont à l’aise ». Non pas parce que le confort est en soi mauvais, mais parce qu’il engendre la négligence. Et la négligence est la semence de la cruauté.

Être troublé, dans l’imaginaire moral juif, n’est pas une faiblesse. C’est une force. C’est ce que Dieu loue chez Job — son refus d’accepter en silence une souffrance injuste. Job débat avec Dieu. Abraham débat avec Dieu. Moïse débat avec Dieu. Le trait caractéristique du modèle moral juif, c’est la protestation. Non pas comme simple bruit, mais comme empathie — comme refus d’un monde où le bien-être humain n’est pas défendu coûte que coûte.

En hébreu, le mot pour compassion — rachamim — partage sa racine avec rechem, l’utérus. La compassion dans le judaïsme n’est pas sentimentale. Ce n’est pas de la pitié. Elle est féroce, incarnée, générative. Elle naît en nous comme un travail d’enfantement. Elle est douloureuse. Et elle nous transforme. Le Talmud enseigne que quiconque n’est pas troublé par la souffrance d’autrui est suspect — non seulement comme citoyen, mais comme être humain. Comme l’a écrit le rabbin Abraham Joshua Heschel : « Le contraire du bien n’est pas le mal ; c’est l’indifférence ».

Le trouble de Levi n’était pas une pose complaisante, mais un positionnement exigeant. Il était à la fois scientifique et écrivain, et il a utilisé les outils des deux disciplines pour exposer les mécanismes de la déshumanisation : le langage, les systèmes, les silences. Il ne nous a pas seulement montré ce qui s’est passé à Auschwitz, mais comment cela s’est produit — comment cette absence de réaction pourrait survenir n’importe où.

Ce soir, je veux donc parler non seulement de Levi, mais de cette tradition plus profonde dans laquelle il s’inscrivait. Une tradition qui affirme : être humain, c’est être troublé.

Il y a deux semaines, le monde a perdu le pape François — un homme dont le leadership spirituel fut remarquable non pas parce qu’il nous réconfortait, mais parce qu’il nous offrait l’inconfort avec grâce. Il nous a avertis, à plusieurs reprises, de ce qu’il appelait « la mondialisation de l’indifférence ». Je ne connais pas de description plus juste ni plus puissante de notre époque. L’indifférence mondialisée n’est pas passive. Elle est construite. Elle est intégrée dans nos économies, nos technologies, nos cycles médiatiques. C’est le logiciel qui fonctionne silencieusement en arrière-plan de notre quotidien — projetant des ombres sur ce que nous voyons, ressentons, et sur qui nous considérons comme humain.

Regardons le monde dans lequel nous vivons.

À Gaza, plus de 30 000 civils ont été tués — beaucoup incinérés dans leurs maisons, leurs noms jamais enregistrés, leurs vies à peine pleurées. C’est une reconnaissance, une urgence, qui précède la politique. Les humains ne sont pas des statistiques. Ce sont des enfants cherchant les bras de leur mère, des mères cherchant à protéger leurs enfants…

Un an et demi plus tard, des otages israéliens sont toujours détenus sous terre, leurs noms oubliés des gros titres, leurs sorts absents de nos conversations. Leur captivité reflète notre propre détachement. Chaque jour où ils ne sont pas libérés met à l’épreuve la profondeur de notre empathie.

Au Soudan, près de neuf millions de personnes ont été déplacées par la guerre, la famine, l’effondrement politique. Des villes brûlent, des villages disparaissent. Et pourtant, pour la plupart d’entre nous, le Soudan n’est qu’un nom sur une carte — un lieu que nous ne saurions situer, et que nous n’essaierons probablement jamais de trouver.

En Ukraine, une guerre qui autrefois a bouleversé la conscience occidentale est devenue un simple fond d’écran. Chaque jour, des civils meurent. Des hôpitaux sont bombardés. Des enfants dorment dans des caves. Et pourtant, nous sommes passés à autre chose. Nous avons appris à faire défiler la souffrance, à détourner les yeux et la bouche. Mais le silence, Levi le savait, n’est pas une absence. C’est une complicité.

Pendant que nous actualisons discrètement nos fils d’actualité, 45 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent d’émaciation — la forme la plus mortelle de malnutrition. C’est l’équivalent de la population espagnole. Arrêtez-vous un instant et imaginez le pays entier peuplé uniquement d’enfants affamés. Imaginez-les errant comme des ombres sur les Ramblas, assis sur le sol du Reina Sofia, remplissant les restaurants sans nourriture…

Chaque minute, onze enfants meurent de faim. Faites une pause. Réfléchissez à cela. On m’a dit que ce discours ne devait pas dépasser trente minutes. D’ici la fin de celui-ci, 330 enfants mourront de faim. Il y a environ 330 personnes dans cette salle. Imaginez chaque siège occupé par un enfant. Et imaginez qu’à la fin de ce discours, chacun de ces enfants sera mort. Non pas de sécheresse. Non pas de pénurie. Mais des inégalités délibérément construites de notre monde. Parce que nous, les véritables occupants de ce théâtre, avons décidé que c’était acceptable.

Près d’un milliard de personnes se couchent chaque soir le ventre vide. Imaginez la ville entière de Gênes endormie dans la faim. Chaque grand-père, chaque enfant, chaque nourrisson. Et imaginez que cela se reproduise chaque soir. Puis imaginez 2 000 villes de la taille de Gênes dans cette situation. C’est notre réalité. Quand avez-vous eu faim pour la dernière fois ? Une faim sans issue connue ? Pour moi — et je suppose pour chacun ici — la faim est une idée. Mais pour ceux qui ont besoin de nourriture, ce n’est pas une abstraction. C’est une enfant qui s’endort en pleurant. Une mère qui prétend avoir mangé pour que son fils finisse la dernière cuillère de riz.

Ce n’est pas seulement une honte, ni une tragédie. C’est un sacrilège — une trahison de l’idée sacrée selon laquelle chaque humain possède une dignité.

Primo Levi a compris une chose essentielle : l’atrocité ne commence pas par la brutalité. Elle commence par le haussement d’épaules. Par les bureaucraties tranquilles, les administrateurs sans émotion, ce que Levi appelait « les fonctionnaires prêts à croire et à agir sans se poser de questions ».

Les écrits de Levi plaçaient l’être humain — et non le simple fait historique — au cœur de l’événement. Il ne nous livrait pas des données, mais une texture. Et cette texture — de la faim, de l’humiliation, de la mémoire — nous trouble non seulement par ce qu’elle révèle, mais aussi par son refus d’être résolue. Son témoignage n’est pas un chapitre clos. C’est une plaie ouverte.

Notre plus grand danger aujourd’hui n’est pas une menace extérieure, mais que nous ne soyons plus suffisamment horrifiés.

Nous disons : « C’est terrible », et nous passons à autre chose. Nous disons : « Je n’en peux plus », comme si c’était une charge qui nous pesait, à nous, et non la mort de l’enfant d’un autre.

Et pourtant, être troublé n’est pas désespérer. Être troublé, ce n’est pas être paralysé. C’est être vivant. C’est se soucier — souvent de manière inconfortable, douloureuse. Le trouble est la réponse immunitaire de l’âme.

Dans le Talmud, on enseigne :

« Quiconque peut protester contre les fautes de sa maison et ne le fait pas est tenu responsable des fautes de sa maison.

Quiconque peut protester contre les fautes de sa ville et ne le fait pas est tenu responsable des fautes de sa ville.

Et quiconque peut protester contre les fautes du monde et ne le fait pas est tenu responsable des fautes du monde. »

Le silence, dans cette tradition, est une culpabilité.

Dans ses derniers sermons publics, le pape François affirmait que notre espoir réside dans ce qu’il appelait une « culture de la rencontre ». Non pas la charité à distance, non pas la pitié depuis un écran, mais la rencontre. Comme il le disait : « Nous devons ouvrir nos cœurs à ceux que l’on rejette, et les reconnaître non comme des fardeaux, mais comme des miroirs ».

Ce n’est pas de la poésie. C’est une stratégie.

On ne combat pas l’indifférence avec des statistiques. On la combat avec des visages, des noms, des histoires. C’est à cela que sert la littérature : non pas à nous distraire, mais à nous désarmer. À nous faire ressentir plus que ce qui est confortable. À réhumaniser ce que le monde a rendu anonyme — à faire la lumière là où l’ombre s’est installée.

Le trouble n’est pas notre état naturel. Il doit être choisi. Nourri. Protégé. Et trop souvent, nous échouons. J’échoue constamment. Je vois des titres d’articles que je ne clique pas, car je ne veux pas savoir. Chaque jour, je passe devant la souffrance avec une cécité apprise. Je laisse des demandes urgentes, justes, de dons dans ma boîte de réception. Combien de fois ai-je confondu la sympathie avec l’action, la colère avec le courage ?

Il y a un étrange confort dans l’indignation — elle nous donne l’illusion d’être éveillés, justes, actifs. Mais l’indignation sans action, c’est du théâtre. Et j’ai souvent été cet acteur.

Je ne vous parle donc pas ce soir depuis une hauteur morale. Je suis à vos côtés, comme quelqu’un qui essaie, encore et encore, de rester troublé. Et qui échoue. Et qui recommence.

Le mot « troubler » vient du latin disturbare : dis — « séparer » — et turbare — « jeter dans le désordre, agiter ». Être troublé, c’est être déstabilisé, arraché au confort. Mais l’étymologie révèle une vérité plus profonde : si nous voulons changer le monde, il faut d’abord accepter d’être jetés dans le désordre intérieur. Le monde ne peut être renouvelé si nous-mêmes ne sommes jamais bouleversés.

Par où commencer ? L’avalanche de souffrances ne vit pas seulement dans les gros titres des pays lointains. Elle vit dans nos quartiers. Elle se cache à vue.

Ici, à Gênes, quinze pour cent des personnes âgées vivent dans la pauvreté — silencieusement, invisiblement, souvent seules. Derrière les volets fermés, des vies s’éteignent non d’une maladie incurable, mais d’abandon. Et comment appelle-t-on une société qui abandonne ses anciens ? Nous ne le remarquons même pas assez pour lui donner un nom. Tout au plus, un haussement d’épaules.

Dans les classes à travers la Ligurie, un jeune sur dix ne sait pas lire suffisamment pour comprendre le texte de ce discours. Qu’est-ce que cela signifie pour leur avenir ? Et que signifie le fait que nous ne le considérions pas comme une urgence civique ? Dans le Talmud, l’enfant illettré n’est pas seulement privé d’éducation — il est sans protection. Car la lecture n’est pas qu’une compétence, c’est une armure contre l’invisibilité.

Cette région est si riche d’histoire, de patrimoine, de beauté. Et pourtant, que fait-on de cet héritage ? Que signifie vivre entouré de cathédrales, d’archives, de places en marbre, alors que des êtres humains parmi nous disparaissent dans les statistiques économiques et les catégories administratives ? Il y a là aussi une forme de violence silencieuse — une violence par effacement.

Que signifierait regarder vraiment les sans-abris ? Non pas comme des archétypes, mais comme des individus ? Cet homme qui dort près de la gare, enveloppé dans des couvertures récupérées. Cette femme qui murmure pour elle-même près du supermarché, dont le chariot contient les restes d’une vie passée. Nous les voyons. Mais nous ne les voyons pas. Et ce voir sans voir n’est pas neutre — il est corrosif, pour la société et pour nos cœurs.

Et l’enfant qui ne mange qu’à l’école, pour qui les vacances d’été sont une saison de la faim ? Et le voisin malade mental dont nous ne connaissons pas le nom, dont la souffrance se vit derrière une porte fermée, sans paroles et sans aide ? Ou l’immigré dont les diplômes ne sont jamais reconnus, qui conduit un taxi au lieu de pratiquer la médecine ? Leurs vies ne sont pas des notes de bas de page à nos vies. Ce sont leurs propres textes — des textes sacrés. Et nous les ignorons.

Primo Levi exigeait que nous nous arrêtions pour les lire.

Levi n’a pas seulement écrit sur Auschwitz. Il a écrit depuis Auschwitz, et peut-être plus encore, au-delà d’Auschwitz. Il a écrit pour préserver non seulement la mémoire, mais la capacité morale. Ses mots refusent l’abstraction. Ses détails ne sont pas des métaphores — ce sont des ancres, qui fixent le lecteur à la réalité dont il témoigne : un numéro tatoué, une cuillère volée, une formule chimique récitée pour ne pas perdre la raison.

Dans le judaïsme, on approche Dieu par l’action, par le rituel, par la relation. « Nous ferons, puis nous comprendrons » — na’assé v’nishma — est la réponse du peuple au Sinaï. L’éthique précède la théologie.

L’imagination éthique de Levi appartient à cette tradition. Son écriture est une forme de témoignage — non seulement de l’horreur, mais de la structure même de la conscience. En cela, son œuvre résonne avec la philosophie d’Emmanuel Levinas, pour qui le visage de l’autre est le commencement de toute éthique. Le visage humain n’est pas un masque — c’est un appel. Il dit, sans mots : « Tu ne tueras point ». Mais à condition qu’on le regarde.

Martin Buber, autre penseur juif qui hante l’œuvre de Levi, parlait de la relation Je-Tu — cet espace dans lequel un être humain se tourne pleinement vers un autre, non comme un objet, mais comme une présence. L’éthique de Buber ne commence pas par la loi, mais par la rencontre. Et l’œuvre de Levi est remplie de telles rencontres : le codétenu qu’il ne peut oublier, le garde dont il n’a jamais su le nom, les gestes de bonté inattendue qui ont percé le brouillard de l’atrocité. Ce ne sont pas des moments sentimentaux. Ce sont des événements éthiques.

Hannah Arendt, elle-même façonnée par les traumatismes du totalitarisme, affirmait que le mal prend souvent la forme de la banalité — non pas des monstres, mais des fonctionnaires. Levi le savait aussi. Il n’écrivait pas seulement sur la cruauté, mais sur l’ordre. Sur les gens qui suivaient les règles. Qui cochaient des cases. Qui ne levaient jamais la voix. Et pourtant, dont le silence a permis le meurtre de masse. C’est cela qu’il voulait dire quand il nous avertissait : « C’est arrivé, donc cela peut arriver encore ».

Ce n’est pas du pessimisme. C’est du réalisme moral. Levi ne nous demande pas de désespérer. Il nous demande de voir. De rester troublés par les petits signes : l’euphémisme, le haussement d’épaules, la fatigue. Ce sont là les commencements. Et ce qui commence dans l’indifférence finit dans l’anéantissement.

La tradition juive ne traite pas la mémoire comme un acte passif de rappel, mais comme une forme de résistance. La Torah ordonne, encore et encore : zachor — souviens-toi. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Souviens-toi de ce qu’Amalek t’a fait sur le chemin. Souviens-toi du Shabbat. Souviens-toi de l’étranger. Dans le judaïsme, la mémoire n’est pas un entrepôt du passé — c’est un appel à agir dans le présent.

Se souvenir, c’est se lier à une continuité morale. C’est comprendre que nous ne tournons pas la page de l’histoire ; l’histoire passe par nous. Nous ne sommes pas la fin du récit. Nous en sommes le chapitre actuel. Et chaque oubli est une rupture — une incapacité à porter le poids de ce qui a précédé.

C’est pour cela que Levi écrivait. Et c’est pour cela que nous devons être des lecteurs — de livres, mais aussi les uns des autres. Lire Si c’est un homme, ce n’est pas pleurer les morts, mais lire leurs visages, et par ce geste, faire de leur mémoire une protestation contre le monde tel qu’il est.

Mais la mémoire ne suffit pas. Il faut agir. Le Talmud nous dit que dans un monde à la dérive, chaque petit acte devient une ancre. Visiter le malade. Vêtir le dénudé. Enseigner à l’ignorant. Ce ne sont pas des options charitables — ce sont des obligations.

Notre tâche n’est pas d’être des héros. C’est de choisir des actes simples d’attention humaine : aimer les personnes âgées même si elles ne sont pas de notre famille ; donner du temps à un enfant qui n’est pas le nôtre ; croiser le regard d’une mère réfugiée à la gare au lieu de le fuir ; venir à la banque alimentaire — non pas comme sauveurs, mais comme voisins.

Le concept de tikkoun olam, la réparation du monde, est fondamental dans le judaïsme. Il ne signifie pas tout réparer. Il signifie refuser de ne rien réparer. Il signifie comprendre que chaque geste de bonté est un point de suture dans le tissu déchiré de la création. Et qu’aucun geste n’est trop petit pour compter.

Oui, le monde est vaste. Oui, ses plaies sont profondes. Mais nous devons résister à la paralysie de l’ampleur. Choisir : l’attention plutôt que la distraction, la rencontre plutôt que l’évitement, la conscience plutôt que le confort.

Nous devons interrompre la machine de l’injustice par notre présence.

Même noter une souffrance, c’est une forme de protestation. Dire : Je te vois. Tu n’es pas une ombre. Tu n’es pas un bruit. Tu n’es pas l’autre. Ta vie compte autant que la mienne. Nous devons enseigner cela à nos enfants. Construire des rituels de mémoire qui ne soient pas seulement des commémorations, mais des engagements. Nous devons faire en sorte que nos fêtes soient hantées par la conscience.

Le peuple juif s’est toujours défini par la mémoire et la présence : nous étions esclaves en Égypte, et nous avons marché à Selma. Notre tradition est celle de la disruption, pas du détachement. Et pourtant, aujourd’hui, nous détournons trop souvent le regard.

Cela doit nous troubler. Primo Levi serait troublé. Lui qui a chroniqué non seulement l’atrocité des camps, mais la résignation graduelle de la conscience — il serait blessé par l’isolation que le confort matériel procure. Par la façon dont le confort juif en Occident a, en trop d’endroits, émoussé notre impulsion prophétique. Peuple autrefois attentif à toute injustice, nous avons été engourdis par notre propre réussite.

Nous sommes les héritiers d’Abraham, qui marchanda avec Dieu pour des étrangers ; de Moïse, qui brisa les Tables pour ne pas trahir l’éthique ; d’Esther, qui risqua sa vie pour sauver son peuple. Et de Levi, qui comprit que survivre ne suffit pas — il faut témoigner.

Que penserait Levi d’une communauté qui lève des millions pour des musées mais reste silencieuse alors que ses voisins ont faim ? Qui raconte l’histoire de son asservissement passé sans répondre avec urgence à l’asservissement présent des autres ? Qui a pour maxime : « Celui qui sauve une vie sauve l’humanité entière », mais accepte en pratique tant de morts ?

Ne nous contentons pas de nous souvenir de la souffrance juive, réactivons la responsabilité juive.

Que chaque plateau de seder porte, avec les symboles du passé, les questions du présent : Qui est esclave aujourd’hui ? Qui est invisible à nos portes ?

La synagogue n’a jamais été conçue comme un abri contre le monde. Elle devait être un moteur de compassion radicale. Un lieu où le monde ne disparaît pas, mais où il devient plus net — où l’injustice n’est pas fuie, mais nommée, étudiée, affrontée. Où nous formulons nos responsabilités.

Que vaut une prière qui ne nous dérange pas, qui ne nous transforme pas ?

Le judaïsme que nous avons trop souvent bâti évite la rue. Il parle doucement autour des tables, pas bruyamment dans les manifestations. Il bénit ses enfants, mais oublie les affamés, les démunis, les opprimés. Il brandit les souffrances de nos ancêtres, tout en fermant les yeux sur les souffrances qui nous entourent — y compris celles que nous contribuons à infliger.

Nous parlons des prophètes, mais nous ne parlons pas comme eux.

Un judaïsme qui ne se consacre pas aux besoins du monde n’est pas un judaïsme.

Le Talmud enseigne : « La Torah n’a pas été donnée dans une ville, mais dans un désert ». Parce que la Torah doit voyager. Elle doit être portative. Elle doit être emportée dans le chaos.

Notre judaïsme craint trop souvent ce chaos. Nous avons peur du tumulte de la rue, de la douleur du manifestant, de la fureur de celui qui n’est pas entendu. Nous percevons le jugement comme une violence, au lieu d’un don. Nous étouffons nos propres doutes.

Les prophètes ne restaient pas dans la synagogue. Jérémie pleurait parmi les ruines. Isaïe tonnait sur la place publique. Amos dénonçait l’hypocrisie des rituels sans justice : « Je hais vos fêtes. Que la justice ruisselle comme les eaux ! ». Ils savaient, et nous devons nous en souvenir : Dieu ne réside pas seulement dans un texte sous une arche, mais dans les visages du monde.

Alors que signifierait retransformer nos synagogues en moteurs de conscience ?

Que la synagogue devienne une base d’action, et non un musée de mémoire. Que le rabbin soit un agitateur du confort, non son aumônier. Que le livre de prières commence par : Quels enfants ont faim ? Quels foyers ont été perdus ? Quelles voix n’ont pas été entendues cette semaine ? Que la Torah soit lue à côté des avis d’expulsion et des cartes de suppression électorale.

Que la coupe de kiddouch soit levée non seulement pour le vin, mais pour chaque dignité humaine restaurée. Que le shabbat soit un moment non seulement de repos, mais pour nous dédier à nouveau au travail de la compassion.

Et n’accueillons pas seulement l’étranger dans la synagogue — ce n’est que le tout début de notre devoir. Sortons pour le trouver, dans les refuges, les tribunaux, les camps, les salles de classe, les prisons — et apportons notre judaïsme là-bas. Non comme charité, mais comme alliance.

Le judaïsme doit vivre dans le monde. Car le monde crie, et il ne demande pas si nous avons allumé les bougies vendredi soir. Il demande : Où étiez-vous quand l’enfant avait besoin de protection ? Quand l’humain, tout aussi digne, mourait de faim à quelques pas de votre maison ? Quand le vote a été volé ? Quand le réfugié a été expulsé ? Quand ce père a brandi son bébé mort au-dessus de sa tête ?

Et nous devons pouvoir répondre, non avec des théories ou des justifications, mais avec tremblement et vérité : Nous étions là. Notre judaïsme nous y a conduits.

Nous n’avons pas besoin d’être des sauveurs. Nous devons être des participants. Des témoins. Des voisins. Des lecteurs les uns des autres.

Levi nous a rappelé que « le fascisme n’a pas convaincu, il a épuisé — il a transformé les gens en ombres ». Notre tâche, en tant que lecteurs, écrivains, citoyens, croyants ou non, êtres vivants et capables, est de retransformer les ombres en êtres humains : d’insister sur la couleur, sur la singularité, sur l’humanité.

Merci.

Jonathan Safran Foer