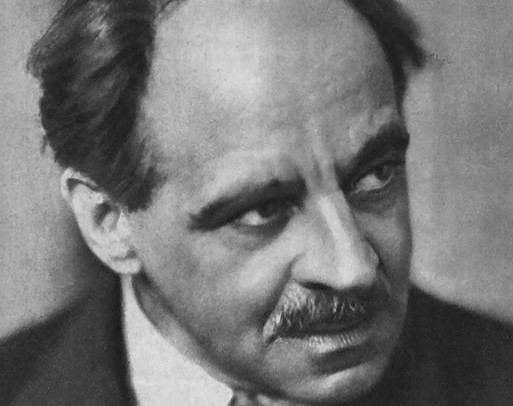

« Éhontément juif », c’est ainsi que l’on pourrait, très littéralement, traduire le dernier livre en Allemand (inédit en français) publié par Barbara Honigmann : Unverschämt Jüdisch (Hanser, 2021). Le portrait de l’écrivain Jakob Wassermann (1873-1934) y figure en bonne place pour dire le malaise qu’a pu ressentir une génération, au début du XXe siècle, à l’idée d’être à la fois juive et allemande – ou de ne pas être vraiment ni l’un, ni l’autre. Wassermann disait croire en une symbiose possible des deux identités, tout en jugeant déplorable la condition du juif occidental de son époque, coupé de son passé. À travers la figure de l’auteur de Mon chemin comme Allemand et comme Juif (1921), le texte de Barbara Honigmann nous plonge au cœur d’une tension vécue comme une épreuve de force.

« S’interroger sur l’identité juive, c’est déjà l’avoir perdue. Mais c’est encore s’y tenir, sans quoi on éviterait l’interrogatoire. Entre ce déjà et cet encore, se dessine la limite, tendu comme une corde raide sur laquelle s’aventure et se risque le judaïsme des juifs occidentaux »[1], écrit Emmanuel Levinas dans ses Essais sur le judaïsme qu’il a réunis sous le titre si juste Difficile liberté.

Cette liberté difficile n’est apparue, comme pour tous les autres hommes, qu’avec la modernité, lorsque les appartenances fixes de nature religieuse, sociale et culturelle ont commencé à se dissoudre et que la voie menant du ghetto à la nouvelle société civile s’est ouverte pour les Juifs. Auparavant, ils vivaient dans le groupement fermé d’une communauté traditionaliste, à côté de la société majoritaire. Le judaïsme et le christianisme s’excluaient mutuellement, les frontières étaient bien définies, même si elles n’étaient pas toujours ni partout imperméables, puisque bien évidemment on commerçait les uns avec les autres, on était exposé aux mêmes événements politiques et naturels et on vivait dans le même paysage.

« Toute poésie juive en exil dédaigne d’ignorer cet état d’exil. C’est ce qui arriverait si, comme toute autre poésie, elle s’imprégnait directement du monde. Car le monde qui l’entoure est exil et, pour elle, doit le rester » écrit Franz Rosenzweig dans le commentaire de sa traduction des poèmes de Yehuda Halevi, le grand poète juif médiéval qui a écrit ses poèmes en hébreu, son œuvre philosophique, le Kusari – une défense du judaïsme –, en arabe, certains de ses poèmes en vieil espagnol et sur lequel Heinrich Heine a écrit son célèbre et très long poème :

« Les années viennent et passent. / Depuis Yehuda ben Halevy /

Il y a sept cent cinquante ans que je suis né. »

Lorsque Franz Kafka, après avoir écrit dans la nuit du 22 au 23 septembre 1912 son histoire « Le jugement », dont il consigne la genèse enivrante dans une note de son journal, y mentionne : « Pensé à Freud bien sûr, à un endroit à Arnold Beer et à un autre à Wassermann … », une littérature juive allemande était établie depuis longtemps. Depuis Heinrich Heine, dont Wassermann se distancie si absolument, et depuis Berthold Auerbach, qui fut au XIXe siècle un écrivain au succès comparable à celui de Wassermann au XXe siècle, mais que ce dernier ne mentionne curieusement à aucun moment, tout comme il ne mentionne pas non plus l’affaire Dreyfus, qui eut pourtant lieu à l’époque où parut son premier roman Les Juifs de Zirndorf. Un an plus tard, Émile Zola publiait son « J’accuse », après avoir déjà publié en 1896 son grand article « Pour les juifs », et je ne peux en fait pas imaginer que Jakob Wassermann n’ait pas commenté le scandale publique autour du capitaine juif Dreyfus, qui a divisé la société française jusqu’au bord de la guerre civile.

Kafka avait donc lu Wassermann. Tout le monde le lisait à l’époque. Malheureusement, on ignore à quel texte de Wassermann Kafka fait référence. Wassermann était souvent à Prague pour des lectures, et en tant qu’écrivain qui, en tant que juif, importait des thèmes et des problématiques juives dans la littérature allemande, il suscitait un grand intérêt chez les jeunes intellectuels et artistes juifs allemands. C’est précisément à cette époque que toute une génération de Juifs occidentaux prit de plus en plus conscience de son malaise et de sa difficile liberté. Une liberté qui consistait à pouvoir se sentir sujet de sa propre vie, mais au prix de ne pas être vraiment juif ni vraiment allemand. Beaucoup de Juifs de cette génération et de la suivante ont alors écrit et réfléchi sur ce nouveau problème d’identité et se sont parfois engagés politiquement, par exemple pour le projet sioniste, pour lequel Wassermann n’avait nulle sympathie.

La prose de Kafka et celle de Wassermann ne pourraient pas être plus différentes ; bien que dix ans seulement séparent les deux écrivains, ils appartiennent, pourrait-on dire, à des siècles différents. Wassermann est encore un grand narrateur, le « dernier parmi les grands romanciers conventionnels allemands », comme l’appelle justement Jean Améry.

C’est un écrivain à la voix parfois mélodramatique, qui ne doute aucunement du pouvoir de la langue et de la force du récit, contrairement, par exemple, à son ami Hugo von Hofmannsthal. Et Wassermann veut être un narrateur allemand, et sa confiance totale dans la narration conventionnelle correspondait à sa croyance, probablement jamais abandonnée, en une fusion du juif et de l’allemand, même s’il a finalement été déçu en cela, contrairement au héros de son roman Christoph Columbus qui, au moins jusqu’à la fin, ne savait même pas à quel point il s’était trompé. « Il n’a jamais su qui il était, il savait seulement qui il voulait être », écrit en effet Wassermann non pas sur lui-même, mais sur Christophe Colomb, qu’il appelle dès le titre le « Don Quichotte de l’océan ». Il est probable – il s’agit d’une œuvre tardive – qu’il s’identifie à lui en ce qui concerne le mauvais cap sur lequel il a navigué toute sa vie et la vaine reconnaissance de l’exploit de sa vie, puisqu’il avait découvert l’Amérique, alors même qu’il s’est cru jusqu’à la fin en Inde. La narration conventionnelle fait de l’histoire de Colomb un roman passionnant dans le meilleur sens du terme, qui trouve la vérité intérieure dans l’action extérieure, un peu comme les meilleures biographies de Stefan Zweig, et l’on comprend pourquoi il fut un auteur très lu.

Kafka, quant à lui, se débat avec « l’impossibilité de ne pas écrire, l’impossibilité d’écrire en allemand et l’impossibilité d’écrire autrement » et conçoit à partir de ces trois impossibilités son idée de « littérature mineure », la littérature d’une minorité dans une société majoritaire. Ce qui sonne pour moi comme un lointain écho du commentaire de Rosenzweig « toute poésie juive en exil dédaigne d’ignorer cet être en exil qui lui est propre ». Kafka lutte davantage avec sa judéité, tandis que Wassermann lutte davantage avec l’antisémitisme, se bat contre lui et écrit contre lui pour abattre les frontières invisibles qui remplacent désormais les frontières visibles prémodernes, et pour forcer carrément la symbiose germano-juive : « Je suis Allemand, je suis Juif, l’un autant que l’autre, aucun ne peut être détaché de l’autre ». Berthold Auerbach, qui contrairement à Heine n’était pas un juif baptisé, avait pourtant déjà reconnu deux générations avant Wassermann qu’il « est une tâche difficile que d’être un Allemand et un écrivain allemand, et de surcroît un juif. »

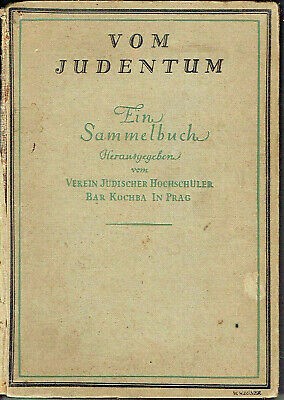

En 1913, à l’instigation de Martin Buber, Jakob Wassermann publie dans le recueil De la judéité, édité par l’association Bar Kochba de Prague, son essai « Le Juif comme oriental » [Der Jude als Orientale]. Par « oriental », il entend un Juif, disons, « authentique », qu’il ne retrouve cependant pas parmi les Juifs de l’Est, comme Kafka à peu près à la même époque lors de sa rencontre avec les artistes du théâtre yiddish de Lemberg, et Rosenzweig un peu plus tard, en tant que soldat de la Première Guerre mondiale à Varsovie, mais il oppose cet « oriental », qu’il appelle aussi « l’accompli » et qui est une figure purement symbolique, à la déplorable condition des Juifs de l’Ouest. Il dépeint ainsi l’opposition entre « flétrissure et fécondité, entre anarchie et tradition », et caractérise le Juif occidental avant tout dans son effort passionné pour se couper du passé, « précisément parce que le milieu, la réminiscence, l’habitude et l’obligation de toutes sortes, le relient extérieurement et intérieurement au passé. Mais il ne trouve pas la loi dans ce lien et c’est ainsi qu’il le détruit et devient un individu, un individualiste (…) Il ne possède également rien d’autre que cette même personnalité dont il est l’esclave et la victime ».

Wassermann décrit ici le malaise de presque tous les Juifs occidentaux, comme le déploraient les écrivains parmi eux, et pas seulement eux, de Schnitzler à Joseph Roth en passant par Kafka, un état de vidage mental, d’effilochage spirituel progressif (Scholem), de force d’âme perdue (Buber) et de sens communautaire tourmenté (Kafka), auxquels ils n’opposaient pas un Oriental symbolique, mais le judaïsme de l’Est encore intact – en tout cas à leurs yeux – « sans curiosité ni désir de chrétiens », comme l’exprime Kafka dans son journal, même si c’était là une image idéalisée.

Le malaise a toutefois donné naissance à un désir de renouveau qui s’est manifesté dans de nombreuses directions.

« Notre relation avec l’Allemagne est celle d’un amour malheureux : nous voulons enfin être assez virils pour arracher la bien-aimée de notre cœur par une décision vigoureuse, au lieu de languir indéfiniment et lamentablement après elle – quand bien même un morceau de cœur y resterait accroché », avait écrit Moritz Goldstein en 1912 dans son essai « Le Parnasse judéo-allemand » [Der deutsch-jüdische Parnaß], déclenchant ainsi la grande controverse sur l’assimilation qui dura jusqu’au début de la Première Guerre mondiale. Le recueil de l’association Bar Kochba de Prague, dans lequel l’essai de Wassermann a été publié, s’inscrit dans ce contexte et fut l’une des nombreuses contributions à ce sujet. Le premier congrès sioniste, qui s’était tenu en 1897, l’année de la parution du premier roman de Wassermann, formulait son refus de l’humiliante existence de la diaspora dans le programme d’un mouvement national juif et le projet de créer un foyer juif, même si l’on ne savait pas encore où il pourrait se trouver. Une autre forme était le sionisme culturel inspiré par Martin Buber. Buber a appelé à la renaissance juive dans la foulée de ses trois discours de Prague « Sur la judéité », qu’il a, là encore, prononcés devant l’association Bar Kochba. Parmi les auditeurs se trouvait toute la jeune intelligentsia juive allemande de Prague, dont Kafka, Brod, Bergmann, Weltsch, dont beaucoup se laissèrent contaminer par l’élan de Buber. Felix Weltsch publia plus tard l’hebdomadaire juif Selbstwehr [autodéfense], Hugo Bergmann émigra en Palestine dès 1920, y fonda la Bibliothèque nationale hébraïque et devint plus tard le premier recteur de l’Université hébraïque de Jérusalem.

Le 7 juillet 1913, une « discussion nocturne » religieuse eut lieu à Leipzig entre Franz Rosenzweig, son ami Rosenstock et son cousin Ehrenberg, qui voulaient le persuader de se faire baptiser. Le résultat en fut la décision de Rosenzweig : « Je reste donc juif. » Après la Première Guerre mondiale, dans les tranchées de laquelle il conçut et écrivit en partie son Étoile de la rédemption, Rosenzweig fonda à Francfort la maison d’enseignement juive libre [Freie jüdische Lehrhaus], qui fut suivie par la fondation d’autres maisons d’enseignement dans plusieurs villes allemandes, « pour l’enseignement d’ignorants par des ignorants », comme Rosenzweig le fait remarquer ironiquement dans l’une de ses lettres, conformément à la parabole par laquelle Buber conclut le premier de ses « Discours sur la judéité » : « Quand j’étais enfant, j’ai lu une vieille légende juive que je ne pouvais pas comprendre. Elle ne racontait rien d’autre que ceci : aux portes de Rome, un mendiant lépreux est assis et attend. C’est le Messie. A l’époque, je suis allé voir un vieil homme et je lui ai demandé : Qu’est-ce qu’il attend ? Et le vieil homme m’a répondu quelque chose que je n’ai pas compris à l’époque et que j’ai appris à comprendre bien plus tard. Il m’a dit : toi. »

C’est d’ailleurs dans le Berlin des années vingt et trente qu’ont étudié et obtenu leur doctorat certains Juifs de l’Est qui allaient ensuite fonder et diriger d’importants établissements d’enseignement juifs aux États-Unis et en Israël, comme la Yechiva-University de New York, qui cherche une nouvelle voie de conciliation entre les contenus séculiers et judéo-religieux. Car c’est dans le parallélisme de la double existence de la personnalité autonome moderne depuis les Lumières et le sentiment d’appartenance au peuple juif et l’antique attachement religieux, même s’il est « relâché, aplati, dilué et sans puissance d’âme », comme le dit Wassermann, que se trouvait aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles et se trouve encore aujourd’hui le défi de la vie juive. Jakob Katz résume ainsi ce processus dans son livre Hors du Gettho : l’émancipation des juifs en Europe : « Les Lumières avaient créé un instrument de critique rationaliste. Dans la lumière crue de la raison, l’unité de la tradition juive commença à se dissoudre ». La modernité commença, et le malaise dans la culture de la modernité commença avec elle : la vie dans une liberté difficile, dans laquelle chacun, et non seulement chaque Juif, devait désormais trouver son chemin tout seul et sur lequel il devait se confronter au problème nouvellement apparu de l’« identité ». Jakob Wassermann a vécu cette liberté comme une épreuve de force entre son être allemand et son être juif. « Le thème, fondamentalement inépuisable, se moque de tout effort pour en venir à bout » – c’est tout ce qu’il peut finalement en dire, après avoir essayé toute sa vie d’en prendre la pleine mesure.

Barbara Honigmann

© 2021 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

Traduit de l’allemand par Julia Christ

Barbara Honigmann est née à Berlin-Est en 1949. Elle a travaillé en tant que dramaturge et metteur en scène. En 1984, elle a émigré avec sa famille à Strasbourg, où elle vit encore aujourd’hui. L’œuvre de Honigmann a été récompensée par de nombreux prix, notamment le prix Heinrich Kleist, le prix Max Frisch de la ville de Zurich, le prix Jakob Wassermann et, plus récemment, le prix de littérature de Brême (2020) et le prix Jean Paul (2021) pour l’ensemble de son œuvre. On peut lire notamment en français : Les îles du passé, Jacqueline Chambon, 1999 ; Un amour fait de rien, Liana Lévi, 2001; Très affectueusement, Liana Lévi, 2001 ; Le dimanche, le rabbin joue au foot, Eden, 2001 ; L’agent recruteur, Denoël, 2008.

Notes

| 1 | Emmanuel Levinas, Difficile liberté, Paris, Livre de poche, 1986, p. 84. |