À l’université Paris Nanterre, la mobilisation antisioniste produit chez les étudiants juifs un malaise diffus, et soulève des enjeux de qualification. Car si ces étudiants ne sont pas ciblés en tant que juifs, c’est bien en tant que tels qu’ils se sentent menacés. Valérie Boussard, professeure de sociologie, a mené l’enquête sur leur vécu.

Les tueries et exactions de masse déclenchées par le Hamas le 7 octobre en Israël ont été passées sous silence par la grande majorité des universités françaises[1]. À l’université Paris Nanterre, aucun message de soutien n’a été adressé dans les jours qui ont suivi l’annonce des horreurs perpétrées. Ce qui, en revanche, a fait grand bruit, ce sont les mobilisations étudiantes et des personnels en faveur des Palestiniens et de Gaza, criminalisant l’État d’Israël : actions militantes de syndicats ou partis d’extrême gauche (UNEF-Nanterre, NPA, Le poing Levé, Du Pain et des Roses, Révolution permanente) ; création de deux collectifs d’étudiants et personnels pour la Palestine en lien avec des associations de soutien à la Palestine (Urgence Palestine, Samidoun, UJFP) ; meetings de LFI (Antoine Léaument le 10 octobre, Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard le 14 mars), organisation de conférences et débats « scientifiques » à l’initiative d’enseignants et syndiqués (FSU, Sud) et enfin explosion de tags et graffitis sur l’ensemble du campus. Un vacarme entendu à l’unisson de celui qui agitait les campus américains et celui, très médiatisé, de Sciences Po Paris.

Un conflit de définitions

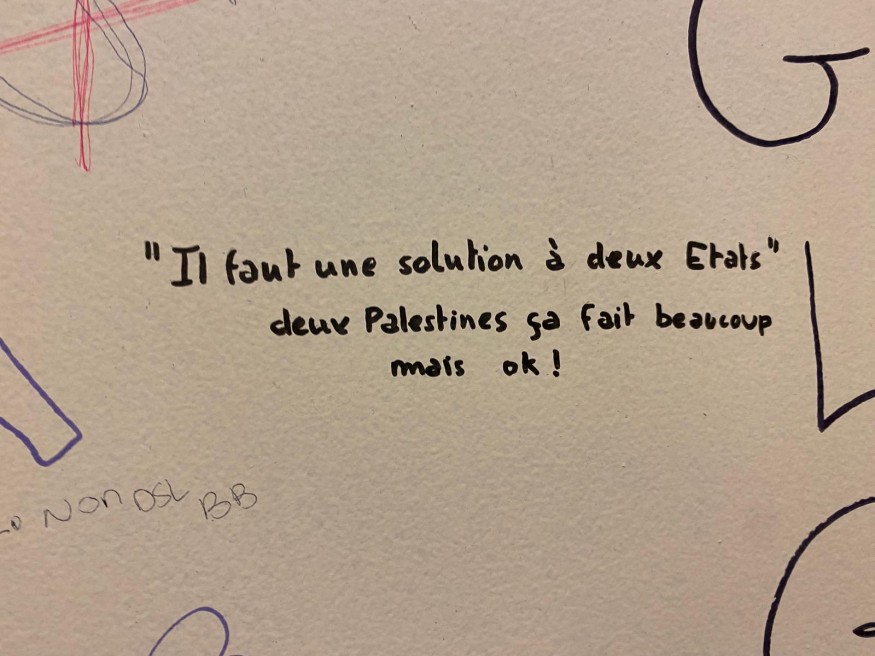

Quelque temps après le début de ces mobilisations sur le campus de Nanterre, le 27 octobre, des étudiants juifs ont alerté la Présidence de l’université sur une situation de malaise vécue par nombre d’entre eux. Ils l’ont souvent mise en mot sous la catégorie d’antisémitisme, dans un contexte de hausse significative d’actes antisémites en France après le 7 octobre. En réaction à cette plainte, le 29 octobre, la Présidence a envoyé un message à l’ensemble de la communauté universitaire, appelant « au respect d’autrui et à la tolérance ». Étonnamment, les termes « Israël », « Juif » et « antisémitisme » n’y figuraient pas, invisibilisant de fait la situation singulière qui avait été rapportée par les étudiants. Comment s’étonner dès lors que le problème ait alerté les médias ? Ces derniers utilisèrent la catégorie de l’antisémitisme pour qualifier la situation : « À Nanterre, l’antisémitisme prospère » (Le Figaro, 18 novembre 2023) ou « L’ombre de l’antisémitisme » (Le Monde, 1 décembre 2023). Cette couverture médiatique a déclenché une double réaction à l’université. D’une part, une réponse de la Présidence et de la ministre de l’Enseignement supérieur, qui a validé le terme et assuré tout faire pour contenir l’antisémitisme[2]. D’autre part, et de façon contradictoire, une remise en cause de ces plaintes pour antisémitisme, qualifiées « d’insulte »[3] et de « campagne diffamatoire » destinée à brider la liberté d’expression en faisant taire « toute analyse critique de la politique israélienne ou tout soutien au peuple palestinien »[4]. La situation avait été toute autre en avril 2022, quand la découverte de graffitis, reprenant des références nazies (croix gammées, apologie d’Hitler) et des tropes antisémites complotistes, avait conduit l’université à déclencher une enquête interne. L’hostilité antijuive y était alors visible dans sa dimension raciste, nationaliste et fasciste. Attribuée à l’extrême droite, elle pouvait être qualifiée sans hésitation d’antisémitisme, ce qui a été refusé aux faits rapportés en 2023 par le collectif d’étudiants et personnels de l’université qui s’est structuré à la suite de ces événements et dans lequel je suis personnellement engagée. Car quand le collectif alerte sur l’antisémitisme, exemples à l’appui, l’université considère de son côté qu’il ne s’agit que d’antisionisme, entendu comme l’expression d’une critique nécessaire de l’État d’Israël et de sa politique. D’ailleurs, les étudiants et personnels mobilisés pour la Palestine se défendent de viser les juifs eux-mêmes et s’absolvent d’autant plus facilement de tout antisémitisme qu’ils se présentent en acteurs de l’antiracisme. L’honnêteté des plaintes est même remise en cause. Les faits relatés seraient fantasmatiques. Selon la Présidence, le graffiti « Mort aux juifs », rapporté par un article du Figaro à partir du témoignage d’un étudiant, n’existerait pas. Des étudiants sur un groupe WhatsApp accusent le témoignage d’être faux et s’organisent pour obtenir un droit de réponse du journal. Des enseignants non-juifs disent qu’il n’y a pas d’antisémitisme puisqu’ils ne l’ont pas « vu ». Le malaise vécu par les étudiants est quant à lui considéré comme un simple « ressenti ». Ce déni rappelle celui qui avait concerné une pièce de théâtre écrite et jouée par une troupe étudiante de l’université de La Rochelle[5]. Il se double ici d’une accusation, celle d’une opération de manipulation pour disqualifier un mouvement progressiste, en écho à celle formulée par A. Badiou et E. Hazan en 2014[6]. La métaphore du « rayon paralysant »[7], selon laquelle l’antisémitisme est instrumentalisé pour bâillonner les critiques de la politique israélienne, est reprise au sein de l’université, entre autres par le Conseil d’Administration et par l’UNEF, effaçant l’antisémitisme au profit de catégories englobantes (tolérance, discriminations, racisme, xénophobie).

Cette lutte pour la qualification des faits témoigne de définitions concurrentes de la situation. La définition de la situation partagée par ceux qui dénient l’antisémitisme est assez connue, et elle dépasse largement le cas de Nanterre[8]. L’antisémitisme y est considéré comme une sous-catégorie du racisme et prend la forme d’une haine pour des raisons religieuses, racialistes ou essentialistes. Elle a une composante nationaliste, catholique de droite ou fasciste. Elle donne lieu facilement à une qualification juridique pour délit de discrimination ou provocation à la haine. Son usage pour décrire des manifestations antisionistes serait donc inapproprié et instrumentalisé à des fins politiques, pour faire taire le soutien à « la cause palestinienne » ou pour stigmatiser la jeunesse « des cités » à forte composante musulmane. Cette définition de la situation est hégémonique à gauche avec pour chef de file LFI et s’est trouvée exprimée dans le monde universitaire à travers plusieurs tribunes et pétitions.

Enquêter sur un vécu d’antisémitisme

Quelle est donc la définition de la situation qui conduit des étudiants à percevoir de l’antisémitisme ? De quels faits se plaignent-ils? Quelle signification leur donnent-ils ? Comment en arrivent-ils à user de la catégorie d’antisémitisme pour mettre en forme leur plainte ? Ces questions se posent, car ce qui apparaît après octobre 2023 à Nanterre, et ailleurs, mais dont on trouve trace depuis le début des années 2000 et la seconde Intifada[9], est une situation trouble dans laquelle l’hostilité antijuive prend des formes nouvelles. Les travaux n’ont d’ailleurs pas manqué pour caractériser ces formes et discuter de la pertinence du terme antisémitisme, parfois jugé mal adapté. L’une des difficultés relevées par ces travaux est qu’effectivement cette hostilité antijuive ne s’assume pas majoritairement comme telle. Comme le montre en effet la situation à Nanterre, le signifiant « juif » est peu présent alors que celui de « sioniste » domine (« Sionistes, racistes, C vous les terroristes[10] »), et s’il est question de haine, il s’agit surtout de celle de l’État d’Israël (« Vive Gaza/Hate Israël[11] »). La détestation d’Israël ne supposant aucune dimension raciale, religieuse ou essentialisante, la qualification juridique d’antisémitisme est rendue inopérante, de même qu’aucune discrimination, ni provocation à la haine en raison de la race ou de l’appartenance supposée, ne peut être invoqué. Comment dès lors parler d’antisémitisme s’il n’y a pas d’antisémites[12] ?

Pour répondre à ces questions, j’ai mené depuis le 7 octobre une enquête à partir d’observations de la vie du campus lors des mobilisations pour la Palestine, de ma participation observante en tant que membre du Collectif de lutte contre l’antisémitisme, et d’entretiens formels avec 25 étudiantes et étudiants juifs de Nanterre et 5 d’autres universités. Voici les éléments qui ressortent de cette enquête.

Commençons par un graffiti à plusieurs mains, retrouvé en février 2024, dans des toilettes pour filles. Une étudiante y a d’abord écrit, en référence au 7 octobre, que tuer des Juifs ne peut être considéré comme de la résistance (« Killing jews is not fighting for freedom »). Quatre étudiantes lui ont répondu. Une première répond qu’il faut différencier les sionistes des Juifs et en appelle à la libération de la Palestine (« Free Palestine »). Une autre précise qu’elle parle d’Israël et non des Juifs (« I said Israël, not Jews »). Une autre encore rajoute qu’il ne s’agit pas de tuer des Juifs mais des colonisateurs (« It’s not about Jews, it’s about colonialists »). Une dernière le justifie par les crimes « qu’ils » commettent (« They be using collective punishment on innocents. They don’t respect international LAW. Periodt [abréviation anglaise utilisée pour dire qu’il n’y a rien à dire de plus ou à débattre] »). Enfin, on peut lire en majuscule un énorme « Fuck them », sans que l’on sache à qui le « them » fait référence. On devine aussi, à moitié effacés, les slogans « Free Palestine » et « From the river to the sea, Palestine will be free ». Ainsi, tout en expliquant que les Juifs ne sont pas visés, le graffiti justifie les meurtres du 7 octobre au nom de l’antisionisme, en criminalisant, derrière Israël, un « They » indéfini qui fait des victimes innocentes. Ce graffiti, bien qu’il ne puisse être formellement considéré comme antisémite, est pourtant typique de ce qui provoque chez les étudiants la perception d’une hostilité envers les Juifs. À l’exemple de Georges, étudiant arrivé à l’université après avoir fréquenté un autre établissement supérieur où il remarque qu’il « y avait beaucoup moins d’antisémitisme », car « à part les plus fanatiques, Israël n’intéressait personne ». Même si, contrairement à Georges, la plupart des étudiants utilisent peu le terme d’antisémitisme, ils établissent un lien clair entre les discours anti-israéliens lors des mobilisations pour Gaza à Nanterre et l’hostilité antijuive. Ils évoquent un « climat », une « atmosphère » ou une « ambiance », quelque chose d’impalpable, qui suscite un sentiment général qu’ils ne sont pas les bienvenus à l’université en tant que Juifs (« On ne se sent pas légitimes. Je ne sais pas. On ne trouve pas vraiment notre place » dit Nicole). Ils disent ressentir des « tensions », de la « haine », de « la violence ». Ils se disent tous touchés (« choqués », « traumatisés », « perturbés », « agressés ») par des propos violents (« glaçants », « abominables », « atroces », « sanglants ») proférés ou écrits par leurs camarades. Et c’est bien en tant que Juifs, à la première personne du pluriel, qu’ils se disent agressés. C’est ce que Georges signale quand il évoque les changements intervenus pour lui après le 7 octobre :

« En fait, je vais vous dire honnêtement, tout allait bien dans ma vie et dans nos vies avant. Avant que le 7 octobre arrive et qu’en plus je me retrouve dans cette faculté, malheureusement en même temps, franchement, je n’avais pas de problème. Ma vie était idéale, honnêtement. Je ne me plaignais de rien […]. Mais voilà, tout a un peu changé pour nous dans nos vies ». Le 7 octobre semble avoir produit comme une rupture, la naissance d’un sentiment de séparation des autres étudiants, d’exclusion de la communauté de l’université, renforcé par le silence ou l’indifférence de leur environnement à leur détresse.

« Et c’est vrai que j’allais à la fac […] avec la boule au ventre, mais surtout [je leur en voulais]. C’est l’endroit où tous les étudiants savaient ce qui s’était passé et personne n’en a parlé. Et dès qu’il y a eu les retours d’Israël par rapport au Hamas, là d’un coup, tout le monde a ouvert sa bouche : “Regardez ce que fait Israël, regardez ce qu’il fait, c’est un état terroriste”. » (Michèle)

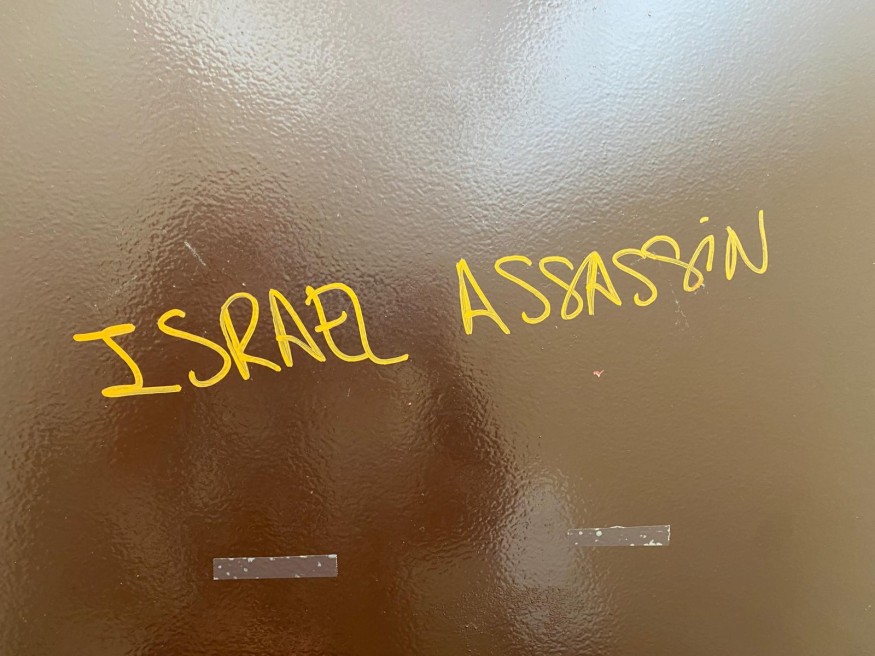

Cette hostilité ressentie est plus spécifiquement désignée comme celle émanant d’étudiants identifiés comme musulmans assumant des positions anti-israéliennes radicales (« Ici, on attend l’anéantissement d’Israël ») et de ceux identifiés comme « d’extrême gauche » ou sympathisants de LFI, qui criminalisent Israël et qualifient les massacres du 7 octobre de résistance (« Israël Assassin, Macron Complice », autocollant du NPA massivement placardé sur le campus), mais s’étend parfois jusqu’aux enseignants qui prennent position contre Israël et à l’administration de l’université en qui ils ont perdu confiance. L’hostilité ressentie est donc générale et entraîne une lecture obsidionale des relations à l’intérieur de l’université et au-delà :

« Même dans la rue, c’est dans ma vie en général, je me disais que lui, peut-être que demain, si j’étais morte, il se serait esclaffé de joie » (Colette).Sur le campus, les tentatives pour l’éliminer n’ont pas eu raison de l’hostilité antijuive franche, assumée, dont on peut certifier qu’elle est antisémite, car elle correspond à sa qualification juridique. « Mort aux Juifs », « Fuck les Juifs », « Nik les Juifs », comme de nombreuses croix gammées, ou encore des préjugés antijuifs (« complot juif », « la bouche des Juifs ment »), autant d’inscriptions qui laissent affleurer, sporadiquement, une haine explicitement antijuive que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme n’a pas réussi à endiguer. Mais ces inscriptions sont anonymes, sans auteurs à poursuivre, et difficiles à rattacher à un mouvement politique tangible sur le campus. Ainsi, l’antisémitisme caractéristique de l’extrême droite, qui se fait presque anecdotique, est à peine remarqué par les étudiants. Quant aux slogans « Hitler t’es le meilleur », « Soral a raison » ou « séparer le CRIF et l’État », ils laissent plus indéterminée l’origine de cet antisémitisme. Certains étudiants désignent alors univoquement les musulmans ou les islamistes comme la source de cette haine.

« Je ne sais pas si les gens se rendent comptent, mais cet État, c’est nous… »

En fait, les occurrences d’une hostilité franche et directe à l’égard des juifs sont rares. Il n’empêche que les étudiants juifs disent se sentir menacés. C’est aussi que, en cette période post 7 octobre, les étudiants juifs développent une espèce d’hypervigilance souvent déjà acquise via leur socialisation familiale, et dans leur milieu hanté par les spectres de la Shoah ou par le départ forcé de « terres d’Islam ». Mais si le sentiment d’hostilité se nourrit du passé, il se trouve renforcé par les expériences présentes de confrontation avec l’antisionisme militant, qu’il vient à son tour colorer : la réalité est vécue comme potentiellement menaçante, et demandant donc à être interprétée. C’est ce que manifeste Joëlle, tout en se sentant presque fautive de le penser :

« C’est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais quand je vois ça, c’est comme si quelqu’un était en face de moi et allait venir pour me tuer. Mais moi ? pourquoi ? Enfin, c’est du danger de mort, quoi. C’est une menace d’annulation. » (Joëlle)

Le « ça », qui provoque une telle angoisse n’est pas un « Mort aux Juifs » mais un drapeau palestinien et un slogan « Free Palestine ». Elle est consciente qu’ils ne formulent pas directement une menace de tuer des Juifs, mais pense qu’il faut chercher « ce qu’il y a derrière », c’est-à-dire l’intention réelle de ceux qui manipulent ces symboles et slogans : « Ils ne voient aucune chose positive à l’État d’Israël. Et que du coup, c’est un peu… Ça devient quelque chose d’irrationnel et que du coup, ça devient quelque chose d’une volonté d’annuler, de faire en sorte que cet État n’existe plus. Mais le problème, c’est que… En fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais cet État, c’est nous. »

L’hostilité antijuive dont rend compte Joëlle n’a pas pour objet les Juifs comme groupe, mais Israël comme État diabolisé et, par extension, les « sionistes », soit prioritairement des Juifs. C’est une hostilité qui passe par un autre objet, Israël, un État sans légitimité, voué à disparaître. Le passage à l’acte du 7 octobre actualise ici le danger historique d’extermination. La destruction potentielle de l’État refuge est vécue comme une menace existentielle pour les Juifs en tant que tels. Qu’ils aient de la famille en Israël ou pas, qu’ils y soient déjà allés ou pas, qu’ils soient de droite ou de gauche, qu’ils viennent de lycée public ou religieux juif, qu’ils soient pratiquants ou laïcs, d’origine sépharade ou ashkénaze, tous les étudiants juifs interrogés se disent « attachés » à l’existence de l’État d’Israël. Il s’ensuit que toute hostilité radicale à l’égard de Israël — (« From the River to the sea » ; État « colonialiste », État « Assassin » « Hamas= résistance ; Love Hamas[13] ») est reçue comme une menace de destruction des Juifs. Ces propos sonnent aux oreilles des étudiants comme autant d’équivalents de « mort aux Juifs » :

« Faire en sorte que cet État n’existe plus c’est faire en sorte que nous, on n’existe plus » (Joëlle).

Ce que Colette retraduit en utilisant la catégorie d’antisémitisme :

« Si on veut rayer Israël de la carte, on ne peut pas prétendre ne pas être antisémite » (Colette).

En ce sens, le sentiment d’être visé ne provient pas d’un amalgame fautif entre Juifs et sionistes, qui transformerait contre leur gré les Juifs en sionistes. « Sioniste » fonctionne effectivement comme un équivalent de Juif. Et lorsqu’à « sioniste » est associé tout un ensemble de qualités péjoratives (« sales sionistes », « racailles sionistes », « racistes et terroristes », « colonisateurs », « génocidaires », « fascistes », etc.), le signifiant renferme une disqualification morale, une tare, et l’antisionisme devient une vertu. Comme le formule Nicole :

« Quand on se prend des remarques “Je suis juive, donc je suis sioniste, donc [je suis] non antisioniste, donc… on est anti-toi”. »

Aussi comprend-on pourquoi les étudiants disent ne plus trouver leur place à l’université. Ils décèlent dans la diabolisation de l’État d’Israël les tropes antisémites les plus classiques, comme l’explique Jacques avec le dogwhistle « dragon céleste », utilisé sur les réseaux sociaux pour désigner et dénigrer les Juifs sans être accusé de le faire :

« En fait, je vis de plus en plus mal le fait d’avoir l’impression de passer pour le méchant de l’histoire. Notre communauté, j’ai l’impression qu’on est… On n’a jamais été autant les dragons célestes qu’on l’est actuellement […] quand on entend tous les jours, qu’on défend des monstres sanguinaires, ça n’aide pas. »

Cette hostilité, certains étudiants la qualifient directement d’antisémitisme, quand d’autres hésitent. Dans tous les cas, ils se trouvent démunis, impuissants devant une hostilité qui les atteint profondément, mais dont ils peinent à faire reconnaître la réalité, en dehors des milieux juifs vers lesquels ils se sont justement recentrés depuis le 7 octobre, pour se sentir moins isolés. Cela d’autant plus que cette hostilité chemine aussi dans les interactions les plus quotidiennes, dans des discussions anodines, parfois sur le mode de l’humour. À chaque fois, les étudiants signalent avoir été mal à l’aise, sans pour autant être sûrs d’une intention antisémite. Une hostilité non certifiée, bien réelle et pourtant incertaine, qu’il est difficile à mettre en mots, les alerte. Ils font face à quelque chose de sourd, qui se passe de mots. Ils décèlent l’hostilité dans les regards, dans les désabonnements inexpliqués à leur compte Instagram, dans leur mise à l’écart silencieuse. Et puis ce sont tous ces messages ambigus, tous les symboles dont ils connaissent la signification, mais dont ils ne peuvent jamais être certains qu’ils disent ce qu’ils disent. Ainsi, le graffiti « Fuck them » ne désigne pas les Israéliens explicitement, ni même les sionistes. Les Juifs peut-être ? « Je ne sais pas », c’est la formule utilisée par les étudiants pour dire leur malaise devant une telle indétermination. Là encore, une hostilité très nettement ressentie, mais dont ils ne peuvent dire avec certitude qu’elle est dirigée contre eux, en tant que Juifs[14]. Ils vivent l’impossibilité de la nommer avec certitude, mais savent en revanche avec certitude que sa nomination sera déniée. D’où certainement l’expression de « climat » ou d’« atmosphère » qui revient régulièrement dans les entretiens. Une hostilité éthérée, insaisissable, que la catégorie de l’antisémitisme ne peut capter, mais qui en même temps dit l’essentiel : antijuif.

Valérie Boussard

Professeure de sociologie, université Paris Nanterre, août 2024

Notes

| 1 | Julia Christ, « Le silence du savoir », revue K., 18 octobre 2023. |

| 2 | Message de la Présidence du 20 novembre ; visite médiatisée de la ministre Sylvie Retailleau sur le campus le 21 novembre |

| 3 | Message de la Présidence du 20 novembre |

| 4 | Motion 2 votée par le CA de l’université le 11 décembre 2023 |

| 5 | Goldberg, M., 2014, L’antisémitisme en toute liberté, Lormont, Le Bord de l’eau. |

| 6 | Badiou, A., Hazan, E., 2014, L’antisémitisme partout. Aujourd’hui en France, Paris, La Fabrique. |

| 7 | Lévy-Brühl, M., 2024, « La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et l’antisémitisme », in Histoire politique de l’antisémitisme en France. De 1967 à nos jours, Paris, Robert Laffont. |

| 8 | Zawadzki, P., 2022, « L’antisémitisme, tâche aveugle de la critique de la domination ? Eléments pour une sociologie non sociologiste de l’antisémitisme », in L’Antisémitisme contemporain en France, Paris, Hermann, 2022, pp. 315-347. |

| 9 | Crapez, M., Les années Nanterre (Interview de Shmuel Trigano), Pardès, 2017/2, n°61, pp. 237-251. |

| 10 | Graffiti trouvé en novembre 2024, Toilettes filles, Bat D. |

| 11 | Graffitti trouvé en Mai 2024, Toilettes filles, Bat D. |

| 12 | Wistrich, R. S., 2004, « L’antisémitisme sans antisémites », in Gerstenfeld M. et Trigano S., Les habits neufs de l’antisémitisme en Europe, Editions Café Noir, pp. 49-54. |

| 13 | Graffiti mars 2024, Toilettes, Bâtiment Veil, propos équivalents tenus également dans des groupes WhatsApp de promotion, entendus dans des conversations orales ou vus via les comptes Instagram. |

| 14 | Lyon-Caen, Judith, « Le retour du petit h », Revue K., 19 juin 2024. |