En mai dernier, Gallimard faisait paraître Guerre, le premier des manuscrits inédits de Céline, disparus depuis la fin de la guerre et disponibles à nouveau au terme d’une histoire rocambolesque encore largement secrète. Triomphe médiatique et succès financier sont au rendez-vous. L’antisémitisme de l’écrivain ? Quelques émissions de radio et de télévisions l’ont évoqué, bien sûr, mais comme un épisode regrettable et une donnée quasi périphérique, à la marge du génie de l’auteur. L’extase médiatique ne fut pas contrariée et on ne voit pas ce qui entraverait les éditions Gallimard dans leur volonté de republier ses pamphlets. Spécialiste de Louis-Ferdinand Céline, Philippe Roussin revient pour K. sur l’entreprise que constitue l’édition des manuscrits perdus de Céline, un travail problématique mais dont l’objectif est ailleurs. Car au fond c’est toujours du statut de gloire littéraire de Céline dont il est question, au prix d’une entreprise d’effacement et de réécriture visant à réintégrer l’auteur dans le panthéon national et à en faire une machine à cash.

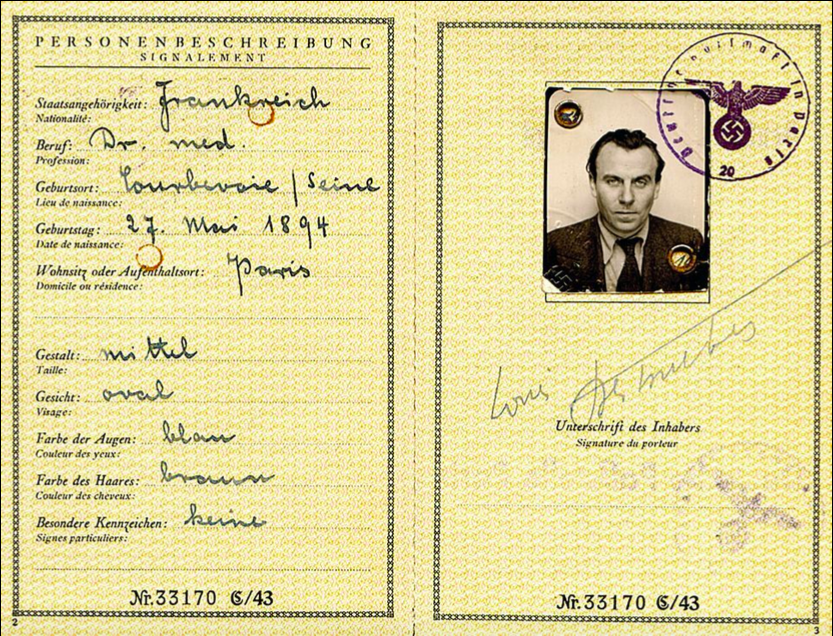

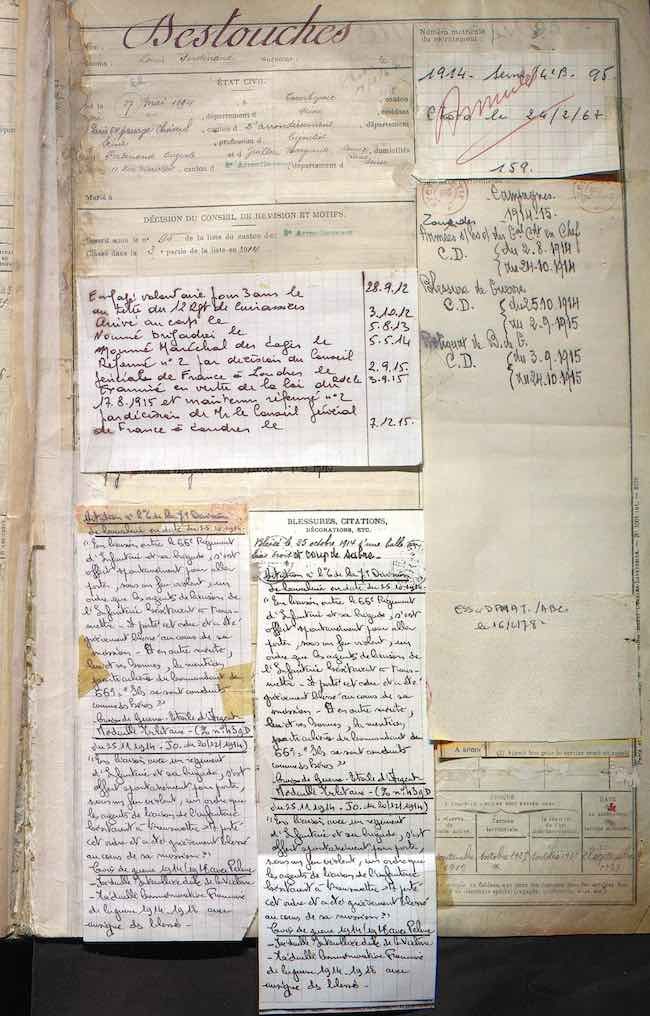

Les lecteurs, les éditeurs et les ayants droit, tous ont le fantasme de voir leurs écrivains préférés continuer d’écrire après leur mort. Ce désir est, ici, presque réalisé. Guerre est la première publication tirée des manuscrits de Céline disparus au cours de l’été 1944, sauvés par des enfants de résistants et Jean-Pierre Thibaudat, ancien critique dramatique de Libération, réapparus avec leurs pinces à linge en 2020, soixante ans après la mort de l’auteur. C’est là le texte le plus intéressant des manuscrits retrouvés, selon Henri Godard, éditeur historique de Céline. Le livre était en tête des ventes sur amazon avant même d’être mis en place. Les à-valoir consentis aux ayants droit, qui ont fait jouer la concurrence, sont très substantiels. D’autres volumes suivront bientôt, Londres, La Volonté du roi Krogold, une partie de Casse-Pipe. On ignore ce qui adviendra du dossier antisémite qui faisait partie de l’ensemble des manuscrits.

En attendant une édition critique

Que faire de Guerre ? A en juger par les exigences de Céline concernant l’établissement de ses textes, il n’aurait sans doute pas accepté l’édition qui nous est livrée, bien annotée par Pascal Fouché. Ces pages auraient mérité que soit établie une édition critique comme celle des volumes de la Pléiade, d’autant qu’elles posent des problèmes de datation, qui renvoient elle-même à la définition de leur statut. La cause n’en est pas l’éditeur, à qui on n’a guère laissé le temps de travailler, à peine six mois, mais la précipitation, avec laquelle les ayants droit ont souhaité voir publié ce texte. Des considérations extra-littéraires ont conduit à sacrifier l’édition critique d’un inédit d’un auteur important. On n’en connaissait pas l’existence avant 2020. On ne sait rien des intentions de l’auteur qui a abandonné ces manuscrits pour rédiger Mort à crédit (1936), avant de passer à la rédaction des pamphlets antisémites (1937, 1938, 1941), puis à celle de Guignol’s band (1944), sans jamais y revenir. On ignore comment cet ensemble, daté de 1934 par l’éditeur, s’inscrivait dans le présent de l’écrivain. Il est question d’une écriture de premier jet. Mais que signifie l’expression lorsqu’il s’agit de Céline ? Sans doute les ayants droit auraient-ils dû faire valoir le travail de Jean-Pierre Thibaudat qui est, à ce jour, celui qui a eu le plus long commerce avec ces manuscrits et les connaît le mieux. Pourquoi le travail éditorial n’a-t-il pas été réalisé à partir de ces transcriptions déjà faites, alors même que les délais de publication étaient très courts ? Peut-être aurait-on dû procéder a minima, et assumer le fait que le texte n’est pas achevé. Peut-être eût-il fallu intituler l’ouvrage Feuillets de guerre. Car Guerre n’est pas un titre, mais une indication, de l’auteur[1], et titrer ainsi cet ensemble de feuillets revient à donner pour continu et fini un texte qui ne l’est pas. Le manuscrit commence à la page 10, mais ses premiers mots « Pas tout à fait» – c’eût été un titre possible… – sont omis dans la transcription ; le texte publié commence ainsi in medias res, sans que soit signalé ce début manquant. Les photos de certains feuillets en fin de volume et leur exposition à la galerie Gallimard l’attestent : ces folios montrent nombre de repentirs et d’ajouts et, parfois, de grands blancs. Pourquoi ces blancs ont-ils été réduits à des lignes de points en deux endroits du texte édité (p. 113 et p. 114) ?

La question de la datation fait partie des questions qu’une édition critique devrait soulever. Henri Godard penche pour 1933, la date conjecturée par l’éditeur est 1934[2]. S’il s’agit de 1934, l’année est tout sauf anodine : c’est celle du vingtième anniversaire de la déclaration de guerre de 1914, « fêté » avec pompe en France, et auquel journaux et magazines consacrent des numéros spéciaux. 1934, c’est aussi le temps du bilan, jugé désastreux, des vingt années écoulées, et les premiers signes d’un nouvel avenir sombre, après l’accession d’Hitler au pouvoir en 1933. A la suite de la crise du 6 février 1934, un cabinet d’union nationale a été formé ; Pétain y est ministre de la Guerre : il lance une nouvelle politique de défense et de « réveil de l’esprit militaire». Dans le numéro spécial d’Europe de novembre 1934, paraît le premier des manifestes pacifistes de Giono, « Je ne peux pas oublier », et on peut lire ailleurs dans ce numéro : « nous n’avons plus aujourd’hui de raisons de douter de l’avènement proche de la guerre […] la guerre est déjà au milieu de nous […] la plupart en admettent l’augure »[3]. Quels sont les rapports de l’écriture et des feuillets de Guerre avec ce contexte politico-historique lourd ?

Scènes de Guerre

De quoi est-il question dans Guerre ? Le manuscrit est fait de six « séquences », pour reprendre l’expression de l’éditeur, Pascal Fouché. La première, longue de 38 pages, est, de loin, la plus impressionnante. Elle s’ouvre avec un je qui reprend conscience et parle, blessé au bras et survivant en état de choc, entouré de camarades morts : « J’ai bien dû rester là encore une partie de la nuit suivante. Toute l’oreille à gauche était collée par terre avec du sang, la bouche aussi. Entre les deux, y avait un bruit immense». Un homme s’efforce de rassembler son corps explosé, le flux de la parole coule comme d’un crâne ouvert. L’écriture est hallucinée, faite de phrases courtes. Le narrateur pose la question de la fiabilité de la mémoire (« Faut se méfier. C’est putain le passé ») mais, vingt ans après le choc, tout est là, reconstruit : le récit est hypermnésique, alors même que le texte, très dense, est sursaturé d’évènements. Le prénom de Ferdinand apparaît une quinzaine de pages plus tard seulement. Céline revient une nouvelle fois sur la scène primitive de l’écriture, le trauma de 1914, maintes fois conté il le sait, d’où ce moment de réflexivité où l’écrivain qu’il est devenu en 1932 observe celui qui écrit, par dessus l’épaule : « J’ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec de petits morceaux d’horreur arrachés au bruit qui n’en finira jamais ». Comme le fait remarquer Mohamed Mbougar Sarr, l’auteur de La plus secrète mémoire des hommes, grand lecteur, on a du mal à « croire qu’il s’agit là d’un premier jet ». Ces pages sont « très belles », « même si le texte ne dit rien de nouveau par rapport à celui de Voyage au bout de la nuit » ; les « sons dominent »[4].

Le moment qui fait l’objet du récit de Céline se place au début du conflit, pendant la guerre de mouvement, des plus meurtrière. Parmi les écrivains qui tombent alors, Péguy, le 5 septembre 1914, à 41 ans ; Alain Fournier l’auteur du Grand Meaulnes, le 23 septembre 1914, à 28 ans. Céline est blessé au bras droit le 25 octobre 1914, au cours de la bataille des Flandres, de l’offensive allemande sur les ports du Nord de la France qui s’arrête le 17 novembre devant la résistance des troupes anglaises, françaises et belges. Le front se stabilise.

Relecture de Huysmans ?

Les cinq séquences suivantes, de facture plus classique et très dialoguées, avec des scènes virant au désastre comme Céline sait en écrire, ont pour théâtre les hôpitaux à l’arrière du front. On a, jusqu’à présent, mis en avant la dimension gore ou salace de ces séquences. Une édition critique, à l’image de celle des Soixante-quinze feuillets de Proust publiée chez Gallimard il y a quelques mois, devrait établir, c’est mon deuxième exemple, les proximités que ces pages entretiennent – si nombreuses qu’elles semblent en être la réécriture – avec Sac au dos, la contribution de Huysmans au manifeste naturaliste des Soirées de Medan (1880)[5].

La nouvelle de Huysmans évoque la guerre franco-prussienne de 1870, dans un style réaliste, à l’opposé de l’esthétique patriotique dominante. Son auteur a 22 ans, il ne participe que brièvement à la campagne. La guerre est vue depuis les wagons de bestiaux et les salles puantes d’hôpital. On retrouve, dans Guerre, le même personnel et le même décor que dans Sac au dos : « Cour des Miracles », médecins, blessés, estropiés sautant à pieds joints, malades « Guignols hors d’âge » (Huysmans), prostituées dénonçant aux autorités militaires les soldats qui sont leurs clients. Même personnage d’infirmière délivrant la permission de sortie de l’hôpital : « si frêle, si jolie […] les beaux grands yeux ! les longs cils blonds ! les jolies dents !» (Huysmans, encore). Celle de 1870 est encore une sœur hospitalière ; celle de Guerre, nymphomane, branle les blessés, les agonisants et est nécrophile. L’infirmière de Sac au dos s’appelle Angèle, prénom donné dans Guerre à la prostituée venue au front pour travailler à la demande de son proxénète, et qui le dénoncera. Tandis que le personnage de Huysmans rentre finalement chez lui à Paris, celui de Céline quitte la guerre en passant à l’étranger : « C’était fini cette saloperie, elle avait [répandu] tout son fumier de paysage la terre de France, enfoui ses millions d’assassins purulents ; ses bosquets, ses charognes ». On ne trouve la paix qu’à l’étranger, hors de la langue française. Car le français doit rester la langue réservée à l’exécration (mot de Jean-Marie Le Clézio au moment de la mort de Céline en 1961), à hauteur de la violence subie dans la guerre.

Langue et politique de la pègre

Le troisième exemple, parmi d’autres, sur lequel une édition critique devrait nous éclairer, concerne la place du milieu et de la pègre dans Guerre. Le souteneur, qui ne faisait qu’une apparition furtive dans Sac au dos, est au centre du texte de Céline. La place accordée au milieu et à la pègre est la grande révélation de Guerre. On connaissait, bien sûr, Guignol’s band (1944) et les pages sur le milieu français de la prostitution à Londres qui, pendant le conflit, entendait à la fois se soustraire au massacre et engranger les « bénéfices de guerre » : « Moi je vois qu’une chose dans la guerre !… ça fait de la grive et du pognon ! Y a qu’à se coucher pour en prendre !…C’est le travail des dames ! » (Guignol’s band, 1944). Mais il s’agit, ici, de tout autre chose que de la peinture « pittoresque » du milieu de la prostitution.

Chez Céline, comme chez Huysmans, il s’agit de « fuir au plus vite cette lamentable geôle » (Huysmans). Au moment où la guerre vient anéantir tous les enseignements patriotiques comme la morale transmise des parents et où Ferdinand comprend que cette guerre est celle de tous contre tous (les blessés sont toujours suspectés d’être des déserteurs ou de simuler, et alors le peloton d’exécution est là pour eux), l’éthique hors la loi du monde des caïds s’offre comme une morale de rechange et un kit de survie. Avec le personnage de Bébert appelé aussi Cascade, soit le nom du maquereau londonien de Guignol’s band, la pègre se révèle être la grande école de la vie. Si Céline n’a pas réécrit Les années d’apprentissage de Wilhelm Meister, Guerre, pourtant, est bien, à sa manière un (rude) roman de formation : « On est puceau de l’horreur comme on l’est de la volupté » (Voyage au bout de la nuit). « On est partis dans la vie avec les conseils des parents. Ils n’ont pas tenu devant l’existence » (Guignol’s band, 1944).

Au contact de Cascade, maquereau, Ferdinand quitte le monde des pékins, des jobards, des caves et des petits mecs, que la pègre « méprise, dévalise et piétine » (Cendrars, Panorama de la pègre, 1935). Il s’affranchit : « j’ai pas cédé à la surprise qu’aurait voulu que je reste aussi con qu’avant à manger du malheur […] parce qu’il y avait que ça que je connaissais depuis mon éducation […] Top que j’ai dit […] Ferdinand […] laisse les cons dans la merde […] croye plus à rien » ; « je devais plus rien à l’humanité ». La loi du milieu régit ainsi les rapports avec l’autre sexe : « occupe toi de tes miches que j’ai répondu, comme Cascade. C’était des dôles de façons de causer mais quand même elle a abouti».

Le monde de la pègre éclaire, incontestablement, à nouveaux frais, la question de la langue populaire et argotique de Céline : c’est bien la fréquentation du jargon du milieu qui fait de l’argot cette langue de haine dont il a parlé. Car la guerre, bien sûr, est aussi dans la langue. Celle des affranchis tranche les liens avec la langue serve des parents, avec la langue de l’arrière, celle de Barrès, le chantre de l’exaltation des combats, que Céline, pour cette raison, exècre dans Voyage au bout de la nuit.

La pègre, enfin, est ce milieu social où tout se monnaie, où il n’y a ni honneur ni solidarité. En lieu et place, on trouve la dénonciation, présente dans Guerre à deux moments nodaux du texte. Elle est une question de vie et de mort. Angèle dénonce Cascade, qui sera fusillé ; débarrassée de son proxénète et libre, elle peut passer à un autre homme. Ferdinand menace de dénoncer l’infirmière aux pratiques sexuelles coupables, si elle ne signe pas la permission de quitter l’hôpital, qui doit lui permettre de passer avec Angèle en Angleterre.

La liberté de pensée et l’intrépidité de Cascade font immanquablement songer aux analyses d’Alexandre Soljenitsyne et de Varlam Chalamov sur la place des criminels et des droits communs au Goulag. Dans « A propos d’une faute commise par la littérature », Chalamov écrit : « la littérature de fiction a toujours représenté le monde des criminels avec sympathie et parfois complaisance. Elle a paré la pègre d’une auréole romantique, se laissant séduire par son clinquant de pacotille. Les artistes n’ont pas su discerner le véritable et répugnant visage de cet univers. C’est un péché pédagogique, une erreur que notre jeunesse paye très cher […] Hugo croyait que le monde du crime était une couche de la société qui protestait vigoureusement, résolument et ouvertement, contre l’hypocrisie de l’ordre régnant. Mais Hugo ne s’est pas donné la peine d’examiner de quel point de vue cette communauté de voleurs combattait n’importe quel pouvoir en place »[6].

Sur les liens entre pègre et politique, comment ne pas penser à La résistible ascension d’Arturo Ui (1941), la pièce de Brecht où Hitler, Goebbels, etc. ont les expressions et les traits des gangsters de Chicago. Comment ne pas penser, aussi, aux réflexions d’Hannah Arendt sur la fonction jouée par la pègre dans la montée du nazisme : « l’élite était heureuse chaque fois que la pègre réussissait, par la terreur, à se faire admettre sur un pied d’égalité par la société respectable […] L’alliance provisoire entre l’élite et la populace reposait en grande partie sur le plaisir réel avec lequel la première observait la seconde détruire la respectabilité […] Ce qui séduisait l’élite, c’était l’extrémisme en tant que tel »[7]. L’importance de la pègre dans Guerre permet de mieux comprendre l’antisémitisme des bas-fonds qui est celui de Céline dans les pamphlets, et ses liens avec les officines de l’ombre, à partir de 1937.

L’école du délabrement

Guerre confirme ce que l’on savait : Céline n’est pas l’auteur de Guerre et paix. Car il n’y a pas de paix après la guerre, expérience définitive dont on ne sort pas. Certaines des réflexions d’Hannah Arendt consacrées à Brecht valent encore d’être rappelées ici, car elles s’appliquent à Céline : il « fut incorporé comme ambulancier la dernière année de la guerre : le monde lui apparut d’abord comme la scène d’une absurde tuerie, et la parole sous les dehors de déclamations grotesques » ; il faisait partie « des hommes de cette génération, qui s’étaient initiés au monde dans les tranchées et sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale […] ils commencèrent à produire une curieuse sorte de littérature, surtout des romans où rien ne leur semble digne d’intérêt que la dégradation sur le plan psychologique, la souffrance sur le plan social, la frustration personnelle et le désenchantement général »[8]. Hannah Arendt, dans ce même texte, distingue Brecht de l’« école du délabrement fascinée de manière morbide par la mort qui, dans sa génération, fut peut-être le mieux représentée en Allemagne par Gottfried Benn et, en France, par Louis-Ferdinand Céline».

L’histoire commence et s’achève avec la guerre, depuis Voyage au bout de la nuit (1932) jusqu’à Rigodon (posthume, 1969). Les dernières pages de l’œuvre racontent la sortie du Reich en ruines dans un train convoyant des enfants mongoliens vers le Danemark, en mars 1945. La guerre étend rétrospectivement son ombre jusqu’à l’enfance : dans Mort à crédit, elle prend la forme de la violence conjugale ou de l’enfant qu’on bat. La guerre sans la paix, car la paix manque : « J’ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête » (Guerre). Celle de la paix – car jamais, dans le récit, le mot n’apparait sous la plume de Céline – plane sur la fin du texte, lorsque Ferdinand s’apprête à quitter le territoire français : « faudrait pouvoir passer à l’étranger dans un pays où on ne se tue pas » ; « Y avait pas la guerre à Londres».

Un antisémitisme exceptionnel

Dans Mort à crédit (1936), les ruminations antisémites du père font partie du tableau clinique féroce dressé par le narrateur : « Mon père, il se causait tout seul, il s’en allait en monologues. Il vitupérait, il arrêtait pas… Tout le bataclan des maléfices… Le Destin… Les Juifs… » (p. 688) ; « Il remettait ça aux ‘Francs-maçons’… Contre Dreyfus » (p. 600)[9].

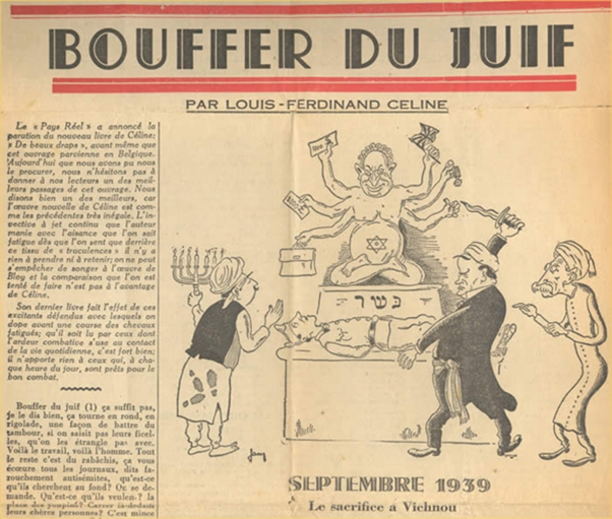

Un an après, en 1937, Céline publiait Bagatelles pour un massacre. On peut risquer plusieurs hypothèses. L’antisémitisme de Céline s’était exprimé dès L’Eglise, pièce de théâtre dénonçant la S.D.N., écrite en 1927 mais publiée en 1933. Cet antisémitisme était celui de cette partie du corps médical, courtisée par l’Action française, qui se mobilisait contre la « pléthore » et la présence de médecins juifs venus de Pologne ou de Roumanie. Il faut compter aussi avec l’arrivée du Front populaire au pouvoir, à la suite des élections de mai 1936 qui faisaient de Léon Blum le Premier ministre du gouvernement. La détestation du peuple républicain et souverain, présenté comme un peuple abruti de bistrot, explose dans Bagatelles pour un massacre : « il n’y a pas de ‘peuple’ au sens touchant où vous l’entendez, il n’y a que des exploiteurs et des exploités, et chaque exploité ne demande qu’à devenir exploiteur. Il ne comprend pas autre chose », écrivait Céline à un correspondant en juillet 1935[10]. Le peuple de Céline n’est ni celui de Louis Guilloux ni celui de Camus : Guilloux et Camus ne déshonorent pas le peuple dont ils viennent.

Il faut aussi faire la part, après Mort à crédit, de ce qu’on a appelé une panne de la fiction. Céline l’a laissé entendre à plusieurs reprises, à la fin de sa vie : « Un auteur n’a pas tellement de livres en lui. Le Voyage au bout de la nuit, Mort à Crédit, ça aurait suffi […] au fond j’avais dit tout ce que j’avais à dire […] Je n’avais plus grand-chose à dire »[11]. Bagatelles pour un massacre lui a permis d’obtenir la reconnaissance que les milieux littéraires lui avaient refusée en 1936 : Mort à crédit était trop obscène à leurs yeux. Son antisémitisme ne s’encombrait pas des limitations de l’antisémitisme du nationalisme intégral. Il ne distinguait pas entre Juifs nationaux et étrangers. Et on peut se demander quelle fut sa contribution au second statut des juifs de juin 1941 : dans Les beaux draps (février 1941), il est plus collaborateur que Vichy, plus radical que Xavier Vallat et veut un statut qui soit le plus restrictif possible.

H. Arendt vivait encore à Paris au moment de la parution de Bagatelles pour un massacre (1937) et de L’École des cadavres (1938). Dans un article publié au milieu de l’année 1942, elle écrit : « la France avait produit un antisémite exceptionnel […] le fait que cet homme ait été un romancier de valeur est caractéristique de la situation particulière de la France, où l’antisémitisme n’avait pas été socialement et intellectuellement discrédité comme dans les autres pays d’Europe. La thèse de Louis-Ferdinand Céline était simple, ingénieuse, et elle avait juste ce qu’il fallait d’imagination idéologique pour compléter l’antisémitisme plus rationaliste des Français. Selon Céline, les Juifs avaient empêché l’unité politique de l’Europe, provoqué toutes les guerres européennes depuis 843 et tramé la ruine de la France et de l’Allemagne en suscitant leur hostilité mutuelle »[12]. Curieusement, on trouve un écho de cette thèse dans l’avant-propos de Guerre : le blessé d’octobre 1914, y lit-on, a été « le témoin de la seconde guerre mondiale puisque l’Allemagne et la France ces deux nations chrétiennes n’ont pas attendu plus de vingt ans pour se jeter l’une contre l’autre » (p.18).

Les affaires sont les affaires

Si nous ne sommes pas, avec Guerre, devant une édition critique de texte, nous sommes bien, cependant, face à une opération éditoriale rondement menée. De quelle nature ? Pour l’éditeur, il s’agit d’abord de combler le déficit du compte laissé par la veuve de Céline à son décès en 2019 et de se rembourser des à-valoir consistants versés aux ayants droit. Pour ces derniers, il s’agit de grandes manœuvres en même temps que d’une affaire financière juteuse.

Depuis son procès et sa condamnation en 1950 (un an de prison et la confiscation générale de la moitié de tous ses biens), Céline n’a plus jamais échappé à ses avocats. Avocat d’extrême droite, tel Jean-Louis Tixier-Vignancour, qui avait obtenu son amnistie en 1951, que Jean-Marie Le Pen, son directeur lors de la campagne présidentielle en 1965, trouvait « trop antisémite » et dont de Gaulle disait : « Tixier, c’est Vichy, la collaboration fière d’elle-même, la milice et l’OAS ». François Gibault, « anarchiste de droite », dont la carrière a débuté dans le cabinet de Tixier-Vignancour, lequel reste son « modèle », est aujourd’hui l’un des deux ayants droit de l’écrivain, après avoir été le conseil de sa veuve, jusqu’à sa disparition en 2019. Céline a manipulé ses avocats entre 1946 et 1951 mais ce sont eux qui ont décidé de la destinée éditoriale de son œuvre et de son image publique. Il est peut-être le seul écrivain dont le patrimoine n’est géré ni par la famille, ni par un éditeur, ni par une fondation, ni par un agent littéraire mais par sa défense. D’où le sentiment d’une œuvre sous tutelle et les biais considérables dans son édition et son interprétation. Cela donne une biographie à décharge, des manuscrits qui se vendent cher sur le marché des autographes, que personne ne voit qui n’y est autorisé, des fourches caudines imposées à l’éditeur, l’idée, en 2018, de republier, contre la volonté de l’auteur, les pamphlets antisémites : au total, une entreprise d’effacement, de de-historicisation et de réécriture visant à réintégrer Céline dans le panthéon national et à en faire une machine à cash.

Car c’est au fond, toujours, du statut de Céline comme écrivain national qu’il s’agit. La longue marche de la réhabilitation avait commencé en 1957, avec la parution de D’un château l’autre, chronique de la vie des Français exilés à Sigmaringen, en 1944-1945, autour de Pétain et de Laval. Les années 60 du gaullisme et des Prix Nobel de littérature décernés à Camus (1957), à Sartre (1964) puis à Beckett (1969) n’ont guère été favorables. C’est à la suite de la vague rétro des années soixante-dix que l’œuvre de Céline est venue, progressivement, se placer au centre du paysage littéraire français. On dispose aujourd’hui de plus de dix biographies de l’écrivain, de quelques unes de son épouse et d’une de son chat.

En 2011, la commémoration avortée du cinquantenaire de la mort de Céline, inscrite puis retirée du Recueil des célébrations nationales, avait déstabilisé le statut de l’écrivain national. Il s’agit aujourd’hui de remédier à la commémoration ratée de 2011. Sans être, loin de là, le chef d’œuvre annoncé, Guerre vient à point : la première guerre mondiale vient effacer la seconde, et blanchir le Céline des années 1937-1944. La publication produit déjà des effets de retournement. En 2018, Gallimard souhaitait publier les pamphlets dans une édition annotée, voire critique, au risque de ternir sa réputation d’éditeur en refaisant de l’antisémitisme un « marché éditorial » (Michel Winock). Aujourd’hui, avec les manuscrits réapparus, Céline redevient un écrivain, celui des années 1932-1936, avant la descente aux enfers antisémite (qui semble n’être plus qu’un purgatoire puisqu’il est à nouveau question de rééditer les pamphlets).

La réapparition, en 2020, de plus de 5300 feuillets disparus, conservés et transmis intacts par les enfants des résistants, et Jean-Pierre Thibaudat leur médiateur, change la donne. Le «manuscrit disparu en 1944» de Guerre, prend soin de préciser l’éditeur, Pascal Fouché, est « bien conservé ». L’ayant-droit s’obstine à parler de manuscrits « volés » dans l’avant-propos. L’avocat épouse le point de vue de son client : « épuré, n’est-ce pas, avant tout, ça veut dire volé » (Entretiens avec le professeur Y, 1955).

Peut-on escompter que les manuscrits de Céline, une fois édités, rejoindront le rouleau des Cent vingt journées de Sodome et les 75 feuillets de Proust proustiens dans les fonds patrimoniaux des collections publiques ? Cela permettrait de solder une partie du contentieux entre Céline et la République. Il n’est pas sûr pas que les ayants droit le souhaitent. Testaments trahis, dirait Milan Kundera. Ils ont indiqué qu’ils déposeraient le manuscrit de Mort à crédit, pour régler les frais de succession. Guerre est aujourd’hui tiré à 140.000 exemplaires. Les ayants droit percevront des droits élevés. Le manuscrit de Guerre n’entrera sans doute pas dans les collections de la Bibliothèque nationale, mais les amateurs s’en verront proposer une reproduction par les éditions des Saints Pères, dès le 20 mai. Le volume est mis en vente à 160 euros et il est tiré à 1000 exemplaires. Faites les comptes. Pendant les travaux de réhabilitation et en attendant les éditions critiques, les affaires continuent. En célébrant cette année le quatrième centenaire de la naissance de Molière, nous rendons aussi hommage au père du Tartuffe.

Philippe Roussin

Philippe Roussin est directeur de recherche au CNRS. Il est notamment l’auteur de Misère de la littérature, terreur de l’histoire : Céline et la littérature contemporaine (2005) et a co-dirigé Céline à l’épreuve. Réceptions, critiques, influences (2016).

Notes

| 1 | Dans une lettre à Eugène Dabit, datée du 14 juillet [1934] ; en 2009, les éditeurs de la correspondance dans la Pléiade pensent que Guerre désigne Casse-Pipe, un autre texte, connu. |

| 2 | Henri Godard « En 1933, il est loin d’avoir trouvé son style » : Guerre « est le plus long, le plus lisible et le plus intéressant des textes retrouvés. Il a été écrit en 1933, alors que Céline, sans lui donner de titre, tâtonne à la recherche de ce qu’il va pouvoir écrire après le Voyage», Figaro littéraire, 28 avril 2022. |

| 3 | Jean Blanzat, « Interrogation », Europe, numéro spécial 1914-1934, 15 novembre 1934, p. 337. |

| 4 | Conversation aves Mohamed Mbougar Sarr, après la rencontre scientifique organisée autour et avec lui à l’EHESS, Campus Condorcet, Aubervilliers, 11 mai 2022 |

| 5 | Cela n’a pas échappé à Damien Zanone, Professeur de littérature française du XIXe siècle à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). |

| 6 | Varlam Chalamov, Essais sur le monde du crime, traduit du russe par Sophie Benech, Arcades Gallimard, 1993, p.1. |

| 7 | Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, édition établie sous la direction de Pierre Bouretz, Gallimard, Quarto, 2010, p. 646 et p. 651. |

| 8 | Hannah Arendt, « Bertolt Brecht », Vies politiques, Tel, Gallimard, 1986. |

| 9 | Les références sont celles de l’édition des romans dans la Bibliothèque de la Pléiade. |

| 10 | Lettre à Elie Faure, 22 ou 23 juillet 1935. |

| 11 | Cahiers Céline, 2, Céline et l’actualité littéraire 1957-1961, Gallimard, 1976, p.169, p.196, p.199. |

| 12 | Hannah Arendt, « From the Dreyfus Affair to France today », Jewish Social Studies vol. IV, n°3, juillet 1942, p.195-240, Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, op.ci. p. 277. |