Qu’est-ce que la droite de Giorgia Meloni entend exactement par Patrie et Nation ? De quelle Italie rêve-t-elle quand elle martèle aujourd’hui ces deux notions ? Simone Disegni se pose la question en revenant sur deux histoires d’enfants juifs italiens : celle d’Edgardo Mortara, arraché à sa famille par le Vatican en 1858, et celle de Franco Cesana, partisan mort au combat en 1944 à l’âge de 13 ans.

« J’ai toujours pensé que la Nation et la Patrie étaient des sociétés naturelles, c’est-à-dire quelque chose qui se trouve naturellement dans le cœur des hommes et des peuples, indépendamment de toute convention. (…) Mon rêve est de vivre dans une Italie où, malgré les différences, chacun puisse se définir et agir en tant que patriote, c’est-à-dire en tant que personne qui place l’intérêt de la Nation avant les intérêts des groupes et des partis ». Le sens profond de la direction que Giorgia Meloni semble vouloir donner à l’Italie est bien résumé dans ces quelques phrases d’un discours prononcé au Sénat le 30 mai dernier, lors de la conférence Nazione e Patria. Idee ritrovate [Nation et Patrie. Idées retrouvées].

Nation et Patrie… Ces deux mots reviennent régulièrement dans le discours de Meloni, de ses ministres les plus fidèles ainsi que de la nouvelle intelligentsia, promue progressivement ces derniers mois à des postes de premier plan. Or, au risque de surprendre, il faut rappeler que l’utilisation insistante de ces deux notions dans le langage public du gouvernement est rare en Italie, pays par excellence des mémoires multiples et divisées. Unifiée tardivement, l’Italie reste un territoire marqué par les identités régionales, avec un sens très fragile de sa cohésion nationale et, plus généralement, de l’État. Sur le plan politique, le dénouement du chapitre le plus dramatique de son histoire – celui du fascisme, de la guerre et de la Résistance – a laissé en héritage un pays structurellement clivé. Comme l’a montré de manière éclairante l’historien Claudio Pavone (Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Bollati Boringhieri, 1991), le passé n’est pas vraiment révolu et les résidus de la « guerre civile » entre les fascistes et les partisans coulent encore dans les veines du pays. Pour la gauche, dans ses déclinaisons les plus diverses, la Résistance est le moment fondateur incontestable de la nouvelle Italie née avec la République – l’antifascisme étant le noyau essentiel et durable de son ADN. Pour la droite, ou du moins une partie d’entre elle, « le fascisme a aussi fait de bonnes choses », la Résistance est un mythe à déconstruire et l’antifascisme un fardeau culturel encombrant qui fait perdre aux Italiens la fierté de leur patrie ou nation. Voilà pourquoi ces deux termes – en soi neutres et a priori non attribuables à un camp politique plutôt qu’un autre – paraissent suspects dans le langage public italien.

On peut donc se demander ce que les nouveaux dirigeants italiens entendent exactement par Patrie et Nation ? Quels sont les objectifs de la relance de ces notions par le gouvernement ? Si la première ministre, conformément à sa méthode bien rodée, adopte un ton modéré dans ses interventions publiques, ce sont les déclarations de Francesco Lollobrigida, ministre de l’agriculture, ancien dirigeant de Fratelli d’Italia et homme de confiance de Mme Meloni qui interroge. « Nous ne pouvons pas céder devant la perspective d’un remplacement ethnique. Or, les Italiens ont moins d’enfants et nous les remplaçons par d’autres. Ce n’est pas la bonne solution » a soutenu Lollobrigida lors d’une conférence organisée le 18 avril 2023. Accusé de diffuser le poison culturel du suprématisme blanc au sein du gouvernement, Lollobrigida s’est défendu quelques semaines plus tard en donnant des explications qui, pour beaucoup, paraissent encore plus inquiétantes. « Il n’y a pas de race italienne. Il existe cependant une culture italienne, une ethnie italienne, qui doivent être protégées », a précisé le ministre. Est-ce là la notion « moderne » de patrie que la droite italienne entend placer au centre de l’horizon culturel du pays, dans les programmes scolaires et jusque sur les antennes de la télévision publique ? Et quelles en seraient les répercussions sur les différentes minorités vivant en Italie, certaines depuis des décennies, d’autres depuis des siècles ?

En attente de réponses à ces questions, on se tournera vers deux épisodes de l’histoire juive et italienne contemporaine qui, s’ils sont peu connus du grand public, ont incidemment refait surface au même moment. Il s’agit de deux histoires d’enfants – tous deux juifs, tous deux bolonais, nés à 80 ans d’intervalle – qui peuvent être lues comme des paraboles riches d’enseignements. Sur la ténacité de l’antisémitisme, certes, mais aussi sur la contribution des Juifs italiens à la construction d’un pays libre et juste, et finalement sur la notion même de patrie. Au printemps dernier, un film et un projet culturel ont contribué à faire réémerger l’histoire d’Edgardo Mortara – un petit garçon juif arraché à sa famille par le Vatican en 1858 pour devenir prêtre – et celle de Franco Cesana – un autre garçon juif qui aurait été le plus jeune partisan d’Italie, mort au combat à l’âge de 13 ans en 1944. Ils apportent des éclaircissements féconds sur le passé et le présent de l’Italie, comme de sa communauté juive.

Le cas Mortara.

Bologne, État Pontifical, juin 1858. Tandis que les vents forts du libéralisme politique et de l’autodétermination soufflent sur toute l’Europe et que l’Italie renforce sa volonté de réunifier la Péninsule, brisant ainsi le joug politico-culturel du Vatican, la papauté s’est rendue coupable d’un acte criminel. Un acte criminel parmi tant d’autres dans l’histoire, mais qui est devenu à l’époque une affaire internationale. Par une décision soudaine et brutale, le petit Edgardo, sixième enfant de Marianna et Salomon Mortara, est arraché de force à sa famille par la Gendarmerie de l’État Pontifical. La raison donnée est celle-ci : la nourrice catholique de l’enfant, Anna Morisi, l’avait fait secrètement baptisé. Bien qu’éduqué dans la religion juive avec ses frères et sœurs, Edgardo est dès lors considéré comme catholique par les autorités pontificales. Il doit donc grandir dans sa nouvelle foi et être littéralement « rééduqué » selon les principes chrétiens. Quel meilleur endroit pour cela que la cour même du Pape Pie IX ?

Le petit Mortara, arraché à sa famille à l’âge de sept ans, est envoyé à la Casa dei Catecumeni, tout près de la Basilique Saint-Pierre. Il devient un protégé du Pontife qui veille sur lui comme sur un fils adoptif. Les résultats seront aussi flatteurs pour ses éducateurs qu’intolérables pour sa famille et sa communauté d’origine : après avoir complètement renoncé à sa foi natale, Edgardo Mortara devient un prêtre animé de profondes intentions évangélistes – et cela même à l’endroit de ses ex-coreligionnaires. Après avoir vécu pendant de nombreuses années dans un monastère en Belgique, il y meurt peu de temps avant que l’antisémitisme européen ne connaisse son tournant le plus dramatique, en 1940.

C’est un film tourné par le réalisateur Marco Bellocchio – présenté en avant-première au dernier festival de Cannes sous le titre, sans équivoque, Rapito [L’enlèvement] qui vient de rouvrir cette page oubliée de l’histoire en Italie, même par une partie de ses Juifs. Il a le mérite de donner un visage, une voix et des expressions fortes aux protagonistes de cet épisode dramatique. Bellocchio a plusieurs fois expliqué que le film visait avant tout à mettre en relief les dommages irréparables que peuvent faire subir les dogmes religieux. Mais bien sûr, pour un regard juif, le film évoque avant tout l’inquiétude liée à cette « soif d’âmes » de l’Église qui, comme le Grand Rabbin de Rome Riccardo Di Segni n’a pas manqué de le rappeler publiquement à l’occasion de la sortie de Rapito en Italie, a fait de nombreuses victimes dans l’histoire. Une inquiétude qui a été ravivée en 2000 avec la béatification de Pie IX, le pape même qui avait commandé l’enlèvement du petit Mortara.

Elèna Mortara, éminente spécialiste de littérature américaine et arrière-petite-nièce du petit Edgardo, a toujours fait partie des personnalités les plus actives en vue de faire vivre la mémoire de l’abus dont son grand-oncle a été la victime. « Dans notre famille, nous avons toujours veillé à cultiver le souvenir de cet évènement, avec la conscience qu’il avait une signification bien au-delà de notre seule famille et de la communauté juive italienne » a rappelé l’universitaire lors de la présentation du film de Bellocchio à Rome. En effet, si on l’observe du bon angle, dans ce drame même se trouve le germe d’une évolution politique. Elèna Mortara rappelle une de ses conséquences : « Cette histoire contribua significativement à l’émancipation juive de la seconde moitié du XIXe siècle. Mais pas uniquement : peu de temps après, toujours dans le sillage de cette affaire, un nouvel État italien allait voir le jour, dans lequel tous ses citoyens étaient libres et égaux en droit ». Le fait est que la mobilisation de la famille Mortara et de la communauté juive de Bologne suscita à l’époque un écho considérable, pas seulement en Italie, mais aussi dans le monde entier. Comme le film le rappelle, l’affaire Mortara a fait scandale dans la presse et l’opinion publique en Europe comme aux États-Unis. En France, les Juifs créent l’Alliance Israélite Universelle en tirant notamment la leçon de cet épisode, lequel aurait laissé Napoléon III sans voix. C’est ce crime même qui a fait perdre tout résidu de crédibilité et ôté ses soutiens internationaux à Pie IX et à son État Pontifical anachronique et réactionnaire.

Les militants du Risorgimento l’ont bien compris et, moins d’un an après l’enlèvement de Mortara – le 12 juin 1859 – ils s’attaquèrent à Bologne, y dressant le drapeau Tricolore à la place des armoiries papales. Onze ans plus tard, pour achever l’unification du Royaume d’Italie, ils terminèrent le travail en entrant dans Rome et en confinant définitivement l’État Pontifical au seul territoire du Vatican. C’est l’officier juif Giacomo Segre qui avait dirigé l’assaut victorieux de la porta Pia. « Certes, les catholiques ont beaucoup de leçons à tirer du film de Bellochio. Mais les Juifs italiens aussi » avance Elèna Mortara. « Ils peuvent, et doivent, s’approprier davantage cette histoire. Il n’y a pas de quoi en avoir honte. Il est totalement logique qu’un enfant arraché de sa maison à six ans et endoctriné pendant les douze années suivantes ne soit pas revenu parmi les siens. En revanche, il faut être fier de la bataille menée par les communautés juives de toute l’Europe pour que, suite à la condamnation de ce cas et de beaucoup d’autres similaires, les fondations d’un nouvel État puissent être construites, où tout le monde pourrait jouir de droits égaux et être délivré de ce genre d’abus. » Telles étaient les idées que les patriotes du Risorgimento portaient au bout de leurs baïonnettes, tout en pensant au petit Edgardo.

Franco Cesana, le plus jeune partisan d’Italie

Sept décennies plus tard. Les fondements libéraux du Royaume d’Italie ont été démantelés et mis en pièces pendant vingt ans par le fascisme qui, après son alliance avec les nazis, a d’abord tourné le dos aux Juifs, conduit ensuite le pays à la catastrophe de la guerre pour enfin le livrer directement aux mains de l’occupant allemand. Des milliers de jeunes gens de toutes les régions occupées — militaires ou simples citoyens, juifs ou catholiques, communistes ou démocrates-chrétiens — se sont rassemblés et sont montés dans les montagnes pour organiser la Résistance. Les témoignages de cette période regorgent de récits des actes de bravoure de ces partisans qui, pour leur liberté, celle de leurs proches et de leurs descendants, ont tout donné, parfois même jusqu’à leur vie, avant que les forces alliées ne parviennent à délivrer définitivement le pays et que ne soient jetées les bases de la future république. Et qui fut le partisan italien le plus jeune ? Selon les reconstitutions convergentes des historiens, il s’agissait d’un jeune garçon d’à peine douze ans : un Juifs bolonais du nom de Franco Cesana. Au printemps dernier, un projet multimédia du Centre de Documentation Juive Contemporaine de Milan (CDEC), qui recueille, répertorie et met à disposition sur une plateforme dédiée – Resistenti ebrei d’Italia [Juifs résistants d’Italie] – les récits des résistants juifs de toute l’Italie, a donné une lumière nouvelle et de la profondeur à son histoire.

Qui était donc Franco Cesana ? Il fut l’un de ces milliers d’enfants italiens, nés entre les années 1920 et 1930, qui, à l’automne 1938, ont été expulsés de l’école publique pour la seule raison qu’ils étaient juifs. C’était un jeune garçon au tempérament particulièrement vif, pleins de rêves et d’idéaux, qui va vite, très vite, comprendre l’importance de se battre pour tous ces enfants juifs. « Il était sioniste et religieux. Il était tout petit, un enfant, et il allait devenir un héros », écrit Giancarlo Sacerdoti dans ses Ricordi di un ebreo bolognese [Souvenirs d’un juif de Bologne], qui a partagé avec le petit Franco une partie de cette période sombre. Cesana avait appris très tôt à faire de nécessité vertu et à se débrouiller seul. En 1939, après la mort de son père au terme d’une longue maladie, sa mère, en proie à des difficultés financières, tente d’offrir au petit garçon un foyer et une éducation juive en l’envoyant à l’orphelinat juif de Turin. Trois ans plus tard, les bombardements alliés sur la ville obligent la communauté locale à déplacer les enfants : Cesana est placé à l’orphelinat juif de Rome, où vivent son oncle et sa tante. Mais la guerre n’a pas fini de bouleverser sa trajectoire, ni celle de ses coreligionnaires. En septembre 1943, c’est Bologne qui est la cible des bombardements alliés, obligeant la population civile – dont la famille de Cesana – à se réfugier dans les collines environnantes. Lors de ces mêmes semaines, les troupes allemandes assiègent Rome et préparent la rafle de ses Juifs. Franco retrouve ainsi sa famille qui avait fini par s’y cacher. Le jeune homme de 12 ans brûle d’envie d’entrer dans l’Histoire, suivant l’exemple de son frère aîné Lelio (23 ans) et de nombreux autres jeunes et moins jeunes qu’il voit s’enrôler dans des groupes de partisans pour lutter contre les nazis et les fascistes. Sa mère lui interdit de franchir ce pas aussi longtemps qu’elle le peut, jusqu’à ce que – nous sommes le 1er avril 1944 – Franco, partant sous prétexte d’aller chercher du lait, se présente à la brigade des partisans de Gombola. Pour entrer dans la Résistance, il déclare au commandant qu’il a 16 ans. Il est enrôlé comme messager. Quelques mois plus tard, en septembre, les partisans disputent aux Allemands le contrôle du territoire qui entoure Bologne : Franco, avec son frère Lelio et d’autres camarades, doit inspecter la région de Pescarola.

Un habitant de l’endroit leur indique la direction à suivre et les dirige vers un lieu où sont stationnées des troupes allemandes : cinq partisans meurent dans la fusillade qui s’ensuit. Franco Cesana est l’un d’entre eux. Cinq jours plus tard, le 20 septembre 1944, il aurait eu 13 ans, l’âge où on fait sa bar mitzvà. Son frère aîné entend les derniers mots qui sortent d’entre ses lèvres, ceux du Shema Israël.

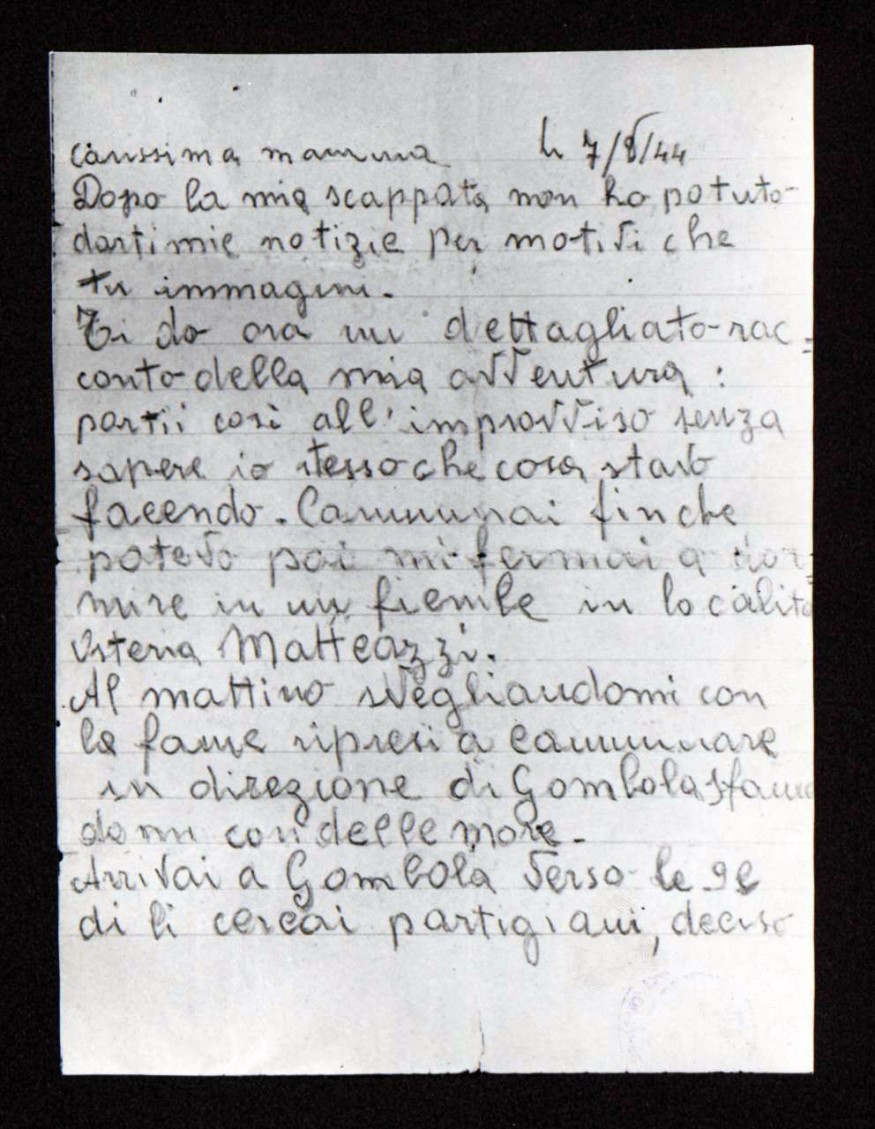

La lettre qu’il envoie à sa mère après de longs mois de silence (et d’angoisse pour elle), en juin 44, est celle qui illustre le mieux le tempérament et l’esprit de l’enfant-partisan. Il vaut la peine de la lire dans son intégralité :

« Chère maman, après mon évasion, je n’ai pas pu te donner de mes nouvelles pour les raisons que tu peux imaginer. Je te donne maintenant un récit détaillé de mon aventure : je suis parti si soudainement sans savoir moi-même ce que je faisais. J’ai marché le plus loin possible, puis je me suis arrêté pour dormir dans une grange de l’Osteria Matteazzi. Le matin, je me suis réveillé affamé et j’ai repris la marche en direction de Gombola en me nourrissant de mûres. Je suis arrivé à Gombola vers neuf heures et, de là, j’ai cherché des partisans, déterminé à rejoindre une brigade. J’ai réussi à trouver des patriotes [je souligne] qui m’ont indiqué le chemin vers le poste de commandement de Maranello di Gombola. J’y suis arrivé très fatigué, mais j’ai pris mon courage à deux mains et je me suis présenté. Au bout d’un certain temps, l’occasion s’est présentée de rejoindre la formation de Marcello.

Tu es contente ? Je me suis présenté à Marcello, j’ai été engagé et comme j’ai étudié, j’ai été affecté au commandement et je suis maintenant assez en sécurité dans un endroit au-dessus de Gombola. Tu n’as donc pas à t’inquiéter. Ma santé est excellente, mais mon sommeil est un peu instable. Pour clarifier un incident malheureux, je vous préviens que je n’ai pas dit ce que vous m’avez fait jurer de taire. Je finis cette lettre en vous invitant à garder le moral. Je t’embrasse affectueusement et pense à toi, maman. N.B. Transmets mes salutations à Lelio et dis-lui de ne pas être un mauvais garçon. Je vous recommande de brûler ma lettre dès que vous l’aurez reçue. Je te dis au revoir et je t’embrasse encore. »

Outre l’extraordinaire maturité et tendresse dont fait preuve le petit Cesana, cette lettre nous rappelle comment les résistants de l’époque s’appelaient et se considéraient entre eux, et comment ils apparaissaient aux yeux d’un jeune Juif désireux de libérer l’Italie et sa famille du joug du fascisme : des patriotes. La patrie… Un concept clé, naturel pour ces combattants, qui a été repris, comme en réponse à la lettre adressée par Cesana à sa mère, dans un article à la mémoire du plus jeune résistant et martyr d’Italie, publié dans le journal La Voce del Partigiano [La voix du partisan] quelques jours après sa mort : « Il avait treize ans et il sut répondre à l’appel de la patrie, laissant de côté le confort et la tranquillité du foyer familial, pour combattre et achever sa jeune vie dans un glorieux holocauste. »

Quelle patrie ?

Quelle est donc la patrie que Meloni et sa nouvelle intelligentsia voudraient ramener au centre de l’horizon politique et culturel italien ? Si c’est celle pour laquelle les combattants du Risorgimento étaient prêts à mourir, y compris pour « venger » l’enlèvement et la conversion forcée d’Edgardo Mortara, ou encore celle, moins d’un siècle plus tard, des partisans antifascistes de tous âges, de toutes confessions et de toutes tendances politiques, dont le petit Cesana, alors oui, l’opération aura un sens. Si, en revanche, on se réfère à « la patrie » pour exclure ou pour stimuler, plus ou moins ouvertement, de nouvelles discriminations et de nouveaux racismes, un fragment d’Italie est déjà prêt à intervenir. C’est le message, à bien y regarder, que le Président de la République Sergio Mattarella semble avoir fait passer à la fin du mois de mai dernier dans son style inimitable, à la fois grave et ferme. A l’occasion du 150e anniversaire de la mort de l’écrivain Alessandro Manzoni, l’un des pères culturels de l’Italie unifiée, le chef de l’État a prononcé des paroles qui ont pour beaucoup paru fournir une réponse à Lollobrigida et à tous les théoriciens du nouveau racisme italien, explicites ou implicites, présents au sein du gouvernement Meloni : « C’est la personne, en tant qu’enfant de Dieu, et non la filiation, l’appartenance à un groupe ethnique ou à une communauté nationale, qui est le bénéficiaire des droits universels. C’est l’homme en tant que tel, pas seulement en tant que membre d’une nation, mais en tant que citoyen, qui est porteur de dignité et de droits » a rappelé Mattarella en se référant à Manzoni.

Dans ces mêmes semaines, cohérent avec lui-même, Mattarella s’apprêtait à remettre l’une des plus hautes distinctions de la République – le titre de Commendatore – à la personne même qui, depuis des décennies, est chargée de répertorier la mémoire des épreuves subies pendant les années de fascisme et de guerre par le judaïsme italien, en même temps que ses réalisations : l’historienne Liliana Picciotto, coordinatrice du projet Resistenti ebrei d’Italia. Pour Mme Picciotto, la signification d’une telle reconnaissance est sans équivoque. « Comme ce fut le cas lorsque Liliana Segre a été nommée sénatrice à vie, l’attribution de ce titre, plus qu’une reconnaissance à mon égard, signifie surtout que certaines choses ne doivent pas être oubliées » explique l’historienne pour K. « Elle témoigne, certes, de la reconnaissance d’un travail de compilation humble et constant, mais dont Mattarella, compte tenu de son intelligence, a compris la valeur historique générale. Il a voulu le mettre en valeur ». Picciotto n’a aucun doute sur le sens que revêt un nouveau grand projet de documentation sur la Résistance juive italienne, pour l’opinion publique mais aussi pour les Juifs eux-mêmes. Et ses mots à son propos convergent avec ceux d’Elèna Mortara quand elle évoque le cas de son ancêtre : « La raison d’être de ce travail est de mettre en lumière le rôle des Juifs dans l’histoire de l’Italie moderne. Or, ils sont surtout considérés comme des victimes et dans certains livres d’histoire, ils sont comme absents. Il est important de dire, documents en main, qu’ils étaient bel et bien là, de rappeler ce qu’ils ont fait et à quel point ils ont contribué à la création d’une nouvelle démocratie. »

Simone Disegni