Chambon-sur-Lignon, commune protestante, est la seule à avoir reçu en France – au nom de tout le Plateau Vivarais-Lignon – le titre de « Juste parmi les nations ». Le 10 août 1942, un groupe de jeunes lurent devant le temple une lettre de protestation publique contre la rafle du Vel d’hiv’ et la persécution des Juifs. Cette année, à l’occasion de la « marche du souvenir » organisée tous les 10 août dans ce haut-lieu français dans l’histoire de l’accueil des réfugiés (dès les années trente pendant la guerre d’Espagne), des Résistants et des Juifs pourchassés par les nazis, Nathalie Heinich lira un texte consacré à la présence conjointe, dés aout 1942, d’Albert Camus et d’André Chouraqui au Chambon-sur-Lignon, que K. est heureux de publier cette semaine.

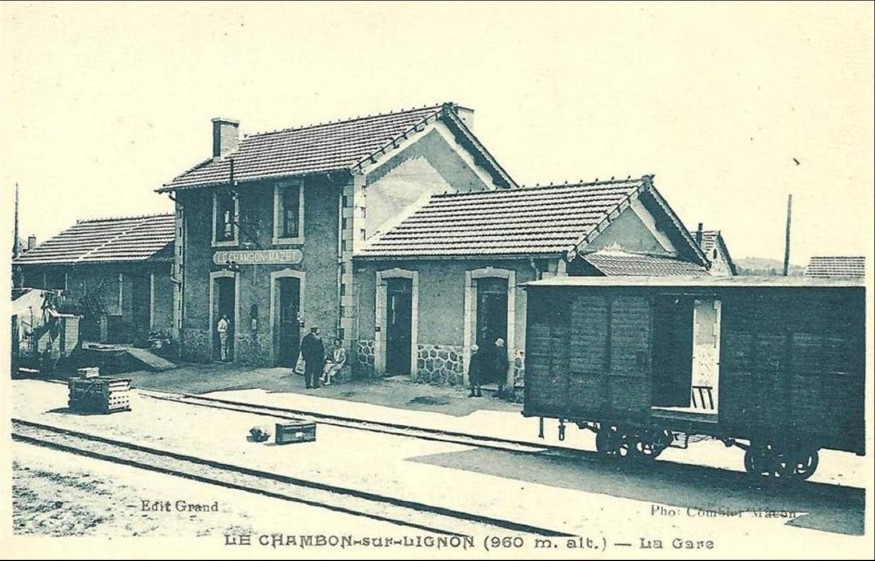

En ce mois d’août 1942 la guerre est déclarée depuis près de trois ans, la défaite actée depuis plus de deux ans, et la rafle du Vel’d’Hiv a eu lieu quelques semaines plus tôt, marquant un tournant de la persécution des Juifs par le régime de Vichy et l’occupant. Bien loin de Paris, sur le « plateau » Vivarais-Lignon arrivent dans la petite gare du Chambon-sur-Lignon deux jeunes hommes, sans doute pas le même jour mais, témoignera l’un d’eux, « vers le 20 ou le 25 août »[1]. Ils se nomment Albert Camus et André Chouraqui, et se connaissent déjà. Ils sont accompagnés l’un de son épouse et l’autre de sa compagne – Francine pour le premier, Colette pour le second.

Albert et Francine s’installent au hameau du Panelier, sur la commune du Mazet-Saint-Voy, dans une pension de famille tenue par la belle-mère de la tante de Francine – une protestante alsacienne du nom de Sarah Oetly – dans une maison forte construite au XVIIIe siècle par une famille de notaires huguenots et située « dans un paysage de sources, de prés et de bois », comme le décrira Chouraqui dans son autobiographie. André et Colette se rendent un peu plus loin, au hameau de Chaumargeais sur la commune de Tence, où un médecin ami du pasteur Leehnhardt, le docteur Paul Héritier, met gracieusement à leur disposition sa maison de vacances.[2]

Certes, on aurait aimé imaginer que Camus et Chouraqui aient été présents au Chambon le 10 août, jour de la visite du secrétaire d’État Lamirand, auquel fut lue devant le temple la lettre rédigée par un groupe de jeunes qui, en protestant publiquement contre la rafle du 17 juillet et la persécution des Juifs, inaugurèrent le premier acte de résistance civile sur le Plateau – cet acte que nous commémorons chaque 10 août depuis la création en 2014 de l’association des Amis du Lieu de Mémoire. Mais non : l’histoire ne fait pas toujours de tels cadeaux, et le 10 août 1942 – il y a exactement quatre-vingts ans – Camus était sans doute en partance d’Oran pour Marseille, et Chouraqui encore caché à Clermont-Ferrand d’où il cherchait désespérément un refuge pour échapper à la traque après l’arrêté d’expulsion des Juifs du 8 juillet.

Mais quand même : l’histoire ne fait pas si mal les choses, puisque c’est à peu près au même moment qu’ils prirent le train pour se retrouver, à quelques kilomètres près, au même endroit – loin de tout.

Ce qui les rapproche

Ce n’était pas seulement cet heureux hasard qui les rapprochait, mais aussi un certain nombre de points communs. Leur ancrage à Oran, tout d’abord : Chouraqui en était originaire, comme Francine Camus, et ils s’y étaient déjà rencontrés[3]. Chouraqui témoigne : « Nous avions en commun notre amour de la Méditerranée, notre enracinement algérien, de nombreuses amitiés dans les milieux que nous fréquentions à Alger et à Oran. Notre séjour en Haute-Loire resserre nos liens : depuis le 11 novembre, nous sommes faits ‘comme des rats’, selon son expression, coupés de nos familles, lui de sa femme, et dans une situation aussi précaire l’un que l’autre. Il vient nous voir d’autant plus volontiers à Chaumargeais qu’il y trouve une cuisine dont il risquerait d’oublier le goût, celle de notre Algérie natale. »[4]

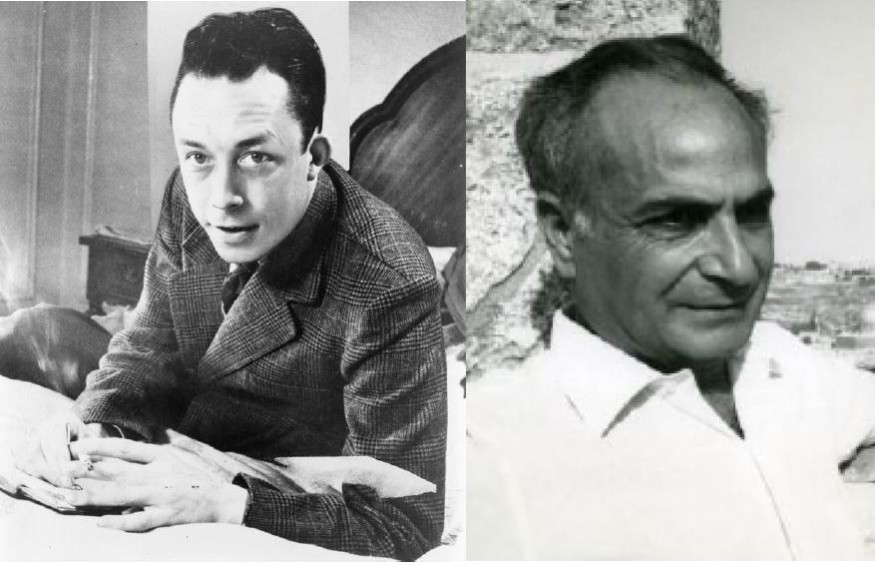

Ils ont aussi en commun leur jeunesse : vingt-neuf ans pour Camus, qui n’était encore à l’époque qu’un jeune espoir des lettres françaises après le succès de L’Étranger ; vingt-cinq pour Chouraqui, qui hésitait encore entre une carrière d’avocat, entravée par les interdictions d’exercer, et son intérêt pour les études hébraïques. Ici, il nous faut faire un effort de contextualisation rétrospective, tant il est vrai que tous les grands ont commencé petits : pour nous aujourd’hui, « Albert Camus » est synonyme de grand écrivain, prix Nobel de littérature précocement disparu, lumière intellectuelle dans un paysage politique de la France d’après-guerre brouillé par le stalinisme ; mais à l’époque ce n’était encore qu’un jeune écrivain d’origine très modeste, boursier, originaire d’Algérie et qui n’était «monté » que depuis peu dans la capitale. De même, « André Chouraqui » nous évoque une célèbre traduction de la Bible et, pour ceux qui connaissent un peu l’histoire d’Israël, le conseiller du président Ben Gourion et le maire adjoint de Jérusalem en 1965, après avoir été après la guerre secrétaire général adjoint puis délégué permanent de l’Alliance israélite universelle. Mais en août 1942, ni l’un ni l’autre ne savent encore qu’ils deviendront, chacun dans leur domaine, des célébrités.

Leur troisième point commun, après Oran et la jeunesse, c’est la Résistance, à laquelle l’un et l’autre participèrent mais via des réseaux différents. Nous savons que Camus profita de ses passages à Saint-Étienne pour nouer des liens avec la Résistance lyonnaise – il se fit faire des faux papiers au nom d’Albert Mathé – et que, de retour à Paris, il contribuera activement au journal clandestin Combat. Chouraqui, de son côté, avait pris contact avec l’OSE (l’œuvre de secours aux enfants) et le réseau Garrel, et il profitera de son séjour forcé en Haute-Loire pour secourir des Juifs en quête de refuge, et notamment des enfants, pour lesquels il trouvera – toujours pédalant sur sa bicyclette – nombre de caches dans les fermes des environs[5]. Étaient-ils l’un et l’autre au courant de leurs activités clandestines respectives ? Probablement, mais il ne semble pas que leurs écrits aient gardé trace d’une telle complicité. Camus fut-il en rapport avec les maquisards de la Résistance armée sur le Plateau ? Là encore, l’on n’en sait rien. En revanche Chouraqui, par ses liens avérés avec les pasteurs du Chambon – André Trocmé et Édouard Theis – était étroitement lié à la Résistance civile, par l’aide aux réfugiés, et à la Résistance spirituelle, par ces « armes de l’esprit » qu’invoqua Trocmé du haut de sa chaire pour inciter ses ouailles à ne pas collaborer, en droite ligne de ses convictions pacifistes[6].

Leur quatrième et dernier point commun, c’était un rapport privilégié à la nature, empreint d’une passion chargée de spiritualité (« À ceux qui n’ont pas connu l’ivresse que peut procurer la nature, il est inutile d’en parler ; aux autres, c’est superflu », écrivait Camus). Écoutons Chouraqui : « Et je dansais, solitaire, sur mon vélo, chantant ma joie sur cette terre que j’aimais d’une façon humaine, presque sensuelle. Colette était restée derrière moi, mais cette terre où j’avançais était pour moi davantage qu’une amie. Chaque arbre, chaque fleur, chaque fruit épousait le regard de mes ferveurs dans la lumière du printemps. »[7] Et écoutons Camus : « Panelier. Avant le lever du soleil, au-dessus des hautes collines, les sapins ne se distinguent pas des ondulations qui les soutiennent… Ainsi et sur le fond à peine décoloré du ciel on dirait une armée de sauvages empennés surgissant de derrière la colline. À mesure que le soleil monte et que le ciel s’éclaire, les sapins grandissent et l’armée barbare semble progresser… Puis, quand le soleil est assez haut, il éclaire d’un coup les sapins qui dévalent le flanc des montagnes. »[8]

Ce qui les sépare

Tous ces points communs, et l’heureux hasard qui les a faits se retrouver au même moment sur le Plateau, ne doivent pas masquer cependant tout ce qui les sépare, et au premier chef les motifs de leur exil. Pour Camus, c’est la maladie : la tuberculose qui s’était déclarée et dont il cherchait à se guérir grâce à l’air du Plateau, réputé pour sa pureté au point que les touristes allaient à Saint-Agrève, un village tout proche, pour y faire des « cures d’air ». Or Colette est atteinte du même mal, ce qui permet à Camus de se confier au couple à propos de « cette tuberculose dont il refuse de parler, comme d’une faiblesse qu’il est incongru d’étaler en public »[9].

Pour Chouraqui, la raison de l’exil est tout autre : c’est la persécution des Juifs, qui lui a valu, à la suite de la promulgation du statut des Juifs, de devoir démissionner du barreau d’Oran auquel, jeune avocat, il s’était inscrit en 1940. Ayant mené, parallèlement à ses études de droit, des études d’hébreu et de pensée juive à l’École pratique des hautes études et au Séminaire israélite, il part à Clermont-Ferrand en novembre 1941 pour y fréquenter l’école rabbinique. Et c’est grâce à ses liens avec des protestants qu’il entrera en relations avec le pasteur de Tence et trouvera à Chaumargeais un refuge inespéré – et d’autant plus commode que la maison du docteur Héritier, agrémentée d’un jardinet sur le devant, possède à l’arrière une porte qui permet de fuir dans les bois en cas de nécessité. Chouraqui est donc le premier intellectuel juif à se réfugier sur le Plateau, si du moins l’on excepte le cas d’Alexandre Grothendieck qui, encore adolescent, venait d’être exfiltré d’un camp d’internement par le Secours suisse et avait été accueilli au Chambon en juin 42 dans une maison d’enfants.

Ce qui les sépare en outre, c’est leur vécu durant le temps de ce séjour. Celui-ci dura quatorze mois pour Camus, qui devait repartir à l’automne pour rejoindre Francine rentrée à Oran et se trouva « pris au piège » par l’envahissement de la zone Sud ; et deux ans pour Chouraqui, qui ne quittera Chaumargeais qu’à l’été 1944. Camus, si l’on en croit ses rares témoignages de cette période noire de sa vie, s’y ennuya ferme, avec pour seules occupations la pêche dans le Lignon ou dans la Ligne, qui coulent tout près du Panelier ; et – quand même – l’écriture, puisque c’est là qu’il écrira la majeure partie de La Peste, publié en 1947.

Il y composa aussi une pièce de théâtre intitulée Le Malentendu, dont il dira : « Le Malentendu est certainement une pièce sombre. Elle a été écrite en 1943, au milieu d’un pays encerclé et occupé, loin de tout ce que j’aimais. Elle porte les couleurs de l’exil. » Voilà qui donne la couleur – bien grise – du vécu de Camus lors de ces longs mois passés sur le Plateau. Il écrit ainsi, le 5 novembre : « Je commence à en avoir assez des ciels couverts et des chemins pleins de neige. C’est vraiment l’exil ! Ce pays me pèse. Je n’ai jamais pensé autant à la lumière et à la chaleur. » ; et à Francis Ponge, près d’un an après son arrivée, le 11 juillet 1943 : « Toujours ici, sans grand espoir maintenant. Mais l’atmosphère est agaçante. Une pension de famille c’est déjà emmerdant. Mais une pension de famille protestante, ça vous fait gagner le paradis sans le savoir. Tout est pleur, et sauf un ou deux visages, tout est laid. (…) Non, mon dernier mot n’est pas désespoir. Mais j’y ai du mérite. Pour le moment il est ‘patience’ quant à la conduite, et ‘pauvreté’ quant à la morale. Ça n’empêche pas que j’en ai assez de ce pays, et de la misère, et du malheur qu’on rencontre dans les villes. Ne croyez-vous pas que l’esprit a besoin de sa part de beauté et de liberté heureuse – et que cette vie prolongée pendant des années nous laisserait une mutilation pire qu’un ventre tranché. » Au minimum, Camus fut ambivalent à l’égard de cet exil forcé : « J’ai lié une intrigue avec ce pays, c’est-à-dire que j’ai des raisons de l’aimer et des raisons de le détester », note-t-il le 15 janvier 1943 ; au pire il s’en trouva franchement malheureux (ce qui ne l’empêchera pas toutefois d’y revenir plusieurs fois en vacances après la guerre).

En comparaison, le vécu de Chouraqui est nettement plus heureux : « La maison ‘très modeste’ nous parut être un palais des mille et une nuits où Colette et moi allions vivre, au sein de l’universelle tragédie, les années les plus heureuses et les plus fécondes de notre vie commune », se souvient-il dans son autobiographie[10]. Il faut dire qu’il bénéficiait de la présence de sa compagne, de la complicité amicale des voisins épiciers qui l’assistaient dans ses activités clandestines, ainsi que des relations nouées avec quelques grands intellectuels juifs également réfugiés à proximité – Georges Vajda, Jules Isaac, Jacob Gordin, Georges Levitte et, à partir d’avril 44, Léon Poliakov, réunis à quelques centaines de mètres de Chaumargeais dans ce qu’ils nommèrent ironiquement « l’école des Prophètes »[11]. Par ailleurs son intense activité de résistance civile, par le sauvetage de centaines d’enfants juifs, lui donnait certainement le sentiment que sa présence sur le Plateau, au-delà de sa propre sauvegarde, relevait d’une mission d’intérêt général. Enfin, dans ses moments de tranquillité il put s’adonner à une activité de traduction qui dut se révéler suffisamment passionnante pour qu’elle détermine une vocation qui se concrétisera plus tard par sa traduction de la Bible hébraïque.

Bref, Chouraqui semble avoir vécu son séjour sur le Plateau avec un bonheur inversement proportionnel à celui de son ami Camus : bonheur et malheur qui se renverseront dans l’immédiat après-guerre, lorsque Chouraqui subit un épisode psychotique de plusieurs mois consécutif à la découverte des camps, tandis que Camus retrouvait au sein de Combat une vie parisienne et intellectuelle intense, doublée d’une créativité inentamée et d’une vie amoureuse renouvelée par sa passion partagée avec Maria Casarès.

Mais à ce stade nous voilà arrivés bien après ce mois d’août 1942 où Albert et André se retrouvent, à quelques kilomètres de distance, dans ce pays éloigné de tout dont ils espèrent qu’il les sauvera, l’un de la maladie, l’autre de la déportation – et qui, en effet, les sauva, comme il en sauva tant d’autres.

Nathalie Heinich

NB : Ce texte sera lu à l’occasion de la « marche du souvenir » organisée le 10 août au Chambon-sur-Lignon : programme disponible sur le site de l’Association des amis du Lieu de Mémoire et à l’office du tourisme du Haut-Lignon (tel. 04 71 59 71 56).

Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, est liée à la région du Chambon par son histoire familiale, narrée dans trois récits autobiographiques: ‘Une histoire de France’ (Les Impressions nouvelles, 2018), ‘Maisons perdues’ (éd. Thierry Marchaisse, 2013) et ‘La Maison qui soigne’ (éd. Thierry Marchaisse, 2018). Elle a été le commissaire de l’exposition « Ecrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon », présentée au Lieu de Mémoire du Chambon en 2018 et à la Maison des Sciences de l’Homme de Paris en 2019.

Notes

| 1 | André Chouraqui, L’Amour fort comme la mort. Une autobiographie, éditions du Rocher [1990], 1998, p. 242. |

| 2 | « Pour Colette et pour moi, le salut vint d’un ami de Roland [Leenhardt], le docteur Paul Héritier. Dès qu’il apprit que nous cherchions un refuge dans la région, il vint à moi : ʺMa maison natale, à Chaumargeais, est à votre disposition. Nous y venons seulement l’été, mais nous trouverons une autre solution pour nos vacances, l’an prochain et si nécessaire jusqu’à la fin de la guerre. Vous pourrez faire de ce lieu ce que vous voudrez, pour vous et pour toutes les activités que vous voudrez y organiser. Nous sommes de cœur avec vous, dans votre résistance à la persécution. Bien entendu, vous n’aurez rien à payer pour votre séjour ʺ. » (ibid. p. 233) |

| 3 | « J’avais rencontré Camus, sa femme Francine et sa belle-sœur Christiane Faure à Oran qu’ils habitaient depuis janvier 1941. Nous nous retrouvons un soir, entre Saint-Étienne et Saint-Agrève, dans le train que j’empruntais souvent avec mes réfugiés à égailler dans les campagnes cévenoles. Il prenait ce train pour entretenir son pneumothorax : tous les douze jours, il allait à Saint-Étienne subir ses insufflations. » (ibid. p. 242) |

| 4 | Ibid. |

| 5 | « Je faisais partie d’un réseau de résistance, et à ce titre nous camouflions toutes sortes de gens en danger d’être déportés, principalement des enfants. Nous les arrachions aux risques qui les menaçaient, leur procurant des faux papiers et un refuge en lieu sûr. Le secteur qui m’était dévolu se trouvait là où le pasteur Roland Leenhardt m’avait aidé à trouver un refuge. Grâce à l’appui des pasteurs Trocmé, Theis et de plusieurs de leurs collègues, nous avions placé dans la région des centaines d’enfants et de familles arrachées à la déportation. » (ibid. p. 146-147). |

| 6 | Cf. notamment A. Trocmé, Mémoires, Genève, Labor et Fides, 2020. |

| 7 | A. Chouraqui, L’Amour fort comme la mort, op. cit. p. 207. |

| 8 | Cité dans Gérard Bollon, Les Séjours d’Albert Camus sur le Plateau Vellave (1942-1952), 2006 (toutes les citations de Camus sont tirées de cet ouvrage). |

| 9 | « Il sait que Colette souffre de la même maladie que lui, cette tuberculose dont il refuse de parler, comme d’une faiblesse qu’il est incongru d’étaler en public. Avec moi, c’est différent : je fais partie de cette même famille à laquelle il appartient depuis le début de l’année, celle des cracheurs de sang, son sang à lui, et moi, par alliance, celui de Colette. Il me pose des questions précises : quelle est la nature de la tuberculose de ma femme, la périodicité de ses hémoptysies, l’évolution du mal. Nous nous voyons régulièrement au Panelier ou dans notre tortillard : là, dans la nuit, nous parlons longuement de tout ce qui nous tient à cœur. » (A. Chouraqui, L’Amour fort comme la mort, op. cit. p. 242) |

| 10 | Ibid. p. 233. |

| 11 | Cf. N. Heinich, Écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon (catalogue d’exposition), Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2018. |