Le livre des historiens Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani – Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècle) – croise beaucoup de problématiques familières aux lecteurs de la Revue K. Il raconte la construction du concept de « race », tel qu’il intervient dans la pensée raciste, comme un processus s’étendant sur plusieurs siècles, depuis l’Ancien Régime impérialiste jusqu’à la période moderne. Il offre ainsi une histoire du racisme beaucoup plus riche que celles qui se limitent souvent aux théories scientistes de la fin du XIXe siècle. Surtout, le livre place la « question juive » au cœur de son histoire du concept de race : l’élection, l’obstination, l’invisibilité des différences sont autant de problématiques qu’ont rencontrées les sociétés chrétiennes dans leur rapport aux juifs et dont le racisme porte la marque. Entretien avec ses auteurs.

Revue K. : Votre livre retrace l’histoire du concept de « race » depuis une perspective très large. Vous montrez comment il s’est formé dans la pré-modernité, que vous commencez à dater avec l’expulsion des Juifs d’Espagne. On assiste alors à un premier basculement : un concept d’abord défini en termes d’auto-attribution de vertus positives – la « race » comme une qualité de la noblesse – devient progressivement un concept négatif, stigmatisant et produisant de l’infériorisation. Ce qu’on comprend en vous lisant, c’est que ce basculement est lié à un problème nouveau que rencontrent certaines sociétés : un problème de gestion de la mobilité sociale. C’est comme si le concept de « race » commençait à être mobilisé de manière négative pour empêcher certaines couches de la société de se fondre, pour ainsi dire, dans la société majoritaire, avec les possibilités d’ascension sociale que cette intégration à la société majoritaire permet. Ou, pour le dire autrement encore, la « race » permet de produire de nouvelles distinctions qui valent blocage de la mobilité. Elle s’impose progressivement comme le bon moyen pour certaines couches sociales, pour l’État, et pour des parties de la société, de contrôler « le temps, le délai et le rythme de la mobilité » comme vous dîtes. Cette hypothèse est très intéressante et elle suscite beaucoup de questions que nous allons aborder dans cet entretien : Qu’est-ce qui s’est passé sur ces trois siècles, qui a conduit à cet enjeu de temporiser l’intégration ? Qu’est ce qui fait qu’on a eu recours à un concept naturel et pas un concept social pour réguler la mobilité sociale ? Et surtout comment s’est construit ce concept de race, dans quelles références à quels groupes, etc. Mais d’abord, on aimerait savoir comment vous en êtes venus à formuler cette hypothèse générale ?

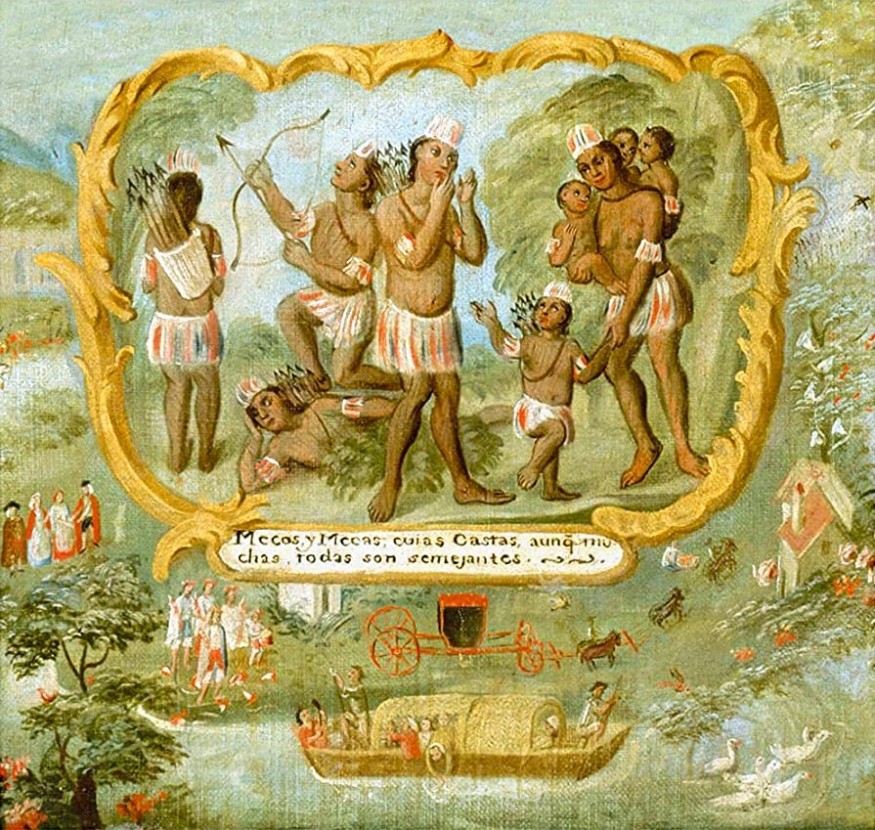

Jean-Frédéric Schaub : Notre travail repose sur l’idée, si ce n’est d’un invariant anthropologique, du moins d’une structure historique dans laquelle le rapport entre le même et l’autre n’est jamais binaire mais ternaire. La vie sociale n’est pas faite de riches et de pauvres, mais de riches, de pauvres et de nouveaux riches ; elle n’est pas faite de nobles et de gens du commun, mais de nobles, de gens du commun et de récemment anoblis ; elle n’est pas faite d’hommes libres et d’esclaves, mais d’hommes libres, d’esclaves et d’anciens esclaves ; elle n’est pas faite de Juifs et de chrétiens, mais de chrétiens sans origine juive, de Juifs et de chrétiens d’origine juive ; elle n’est pas faite de colonisateurs et de colonisés, mais de colonisateurs, de colonisés, et de métisses. On retrouve cette ternarité, c’est-à-dire un temps d’attente, dont seul le pôle dominant de la société peut décider qu’il est terminé et que ceux qui stationnent dans cette zone grise peuvent être admis du côté du pôle dominant. Un des éléments les plus puissants pris en compte dans cette décision a été le sang, c’est-à-dire la « race ».

Élection et invisibilité : la matrice antisémite du racisme

Revue K. : Le « sang » et la « race », ce sont des « naturalisations » de différences sociales qui semblent encore métaphoriques entre le XVe et le XVIIe siècle. Pour cette période ces concepts visent encore une « fixation » des populations, sans l’idée d’une « nature » ou d’une « substance » qui s’incarnerait dans la « race ». La « race » est-elle à ses débuts un concept qui permet de réguler la société mais auquel les gens au fond ne croyaient pas ? Une sorte de marquage imaginaire qui a son utilité sociale mais dont tout le monde sait qu’il ne correspond à rien de réel ?

Jean-Frédéric Schaub : Ce point fait l’objet d’un désaccord entre historiens. Certains, comme nous, pensent que le sang n’est pas une métaphore. Le monde chrétien est le monde de l’incarnation. Dieu s’est incarné dans le Fils en chair et en os. Le monde est sauvé par le sang du Christ et les chrétiens consomment le sang du Christ par le miracle de l’Eucharistie tous les dimanches. Si bien que les chrétiens de l’Ancien Régime ne voient pas le sang comme une abstraction, ce serait une hérésie. Au contraire, l’idée que le sang véhicule véritablement des qualités morales est tout à fait cohérente avec la pensée chrétienne. Le sang est ainsi compris comme un véhicule substantiel. Ce n’est pas un autre mot pour évoquer de façon poétique la généalogie. C’est un agent actif et réel de la reproduction sociale. Le sang était à la fois un lieu de spiritualité, le véhicule d’un statut social et la garantie de procédures juridiques.

Silvia Sebastiani : Le sang joue un rôle capital. Il reste un élément de distinction et de discrimination même dans les sociétés esclavagistes les plus racialisées, où la question de la couleur de la peau est dominante. Il est aussi, et c’est une caractéristique de l’époque moderne, l’objet d’investigations de nature médicale qui donnent au cœur une fonction nouvelle, avec le développement de l’anatomie et la mise en évidence des réseaux par lesquels le sang circule dans le corps ; sa mise en image s’impose dès le XVIe siècle européen dans les traités de André Vésale ou de Juan de Valverde. Dans le sillage de ces travaux, la question de la couleur du sang comme de celle de la peau est discutée entre médecins et mondes savants, de l’Italie à l’Espagne en passant par la France et l’Angleterre. Nous ne pouvons pas alors considérer qu’il s’agit d’une question métaphorique.

Revue K. : Quand vous traitez des suites de l’expulsion des Juifs d’Espagne, donc du moment où les Espagnols se sentent appelés à distinguer entre « nouveaux chrétiens » et « vrais chrétiens », vous écrivez que le christianisme devient un « culte du sang ». C’est une expression forte et polémique mais qui se justifie au regard des Statuts sur la pureté du sang qui entrent en vigueur à cette époque et qui sont censés permettre distinguer entre anciens juifs et vrais chrétiens. Autrement dit, c’est un moment où le catholicisme espagnol abolit le baptême et la foi comme critère du « chrétien » pour les remplacer par la généalogie, par la question de savoir depuis combien de générations quelqu’un est chrétien. Ces lois ont eu un écho notable au sein de la chrétienté et constituent une des cibles de choix du protestantisme. Les protestants voulant rappeler que selon les Évangiles ce qui fait le chrétien est le baptême et la foi, et non pas du tout le lignage. Autrement dit, qu’il n’y a de chrétiens que des individus chrétiens, indépendants de leur provenance ou origine ou famille. On a là une dissociation très précoce entre d’un côté le sang et de l’autre l’élection par la grâce divine, qui s’éprouve dans la foi. Pourtant, paradoxalement, c’est dans cet espace germanique de marque protestante que le racisme biologique, donc centré sur des questions d’origine, de sang, d’ascendance, prendra ses formes exterminatrices. La question est donc de savoir ce que vous faites de cette généalogie protestante de l’élection divine – qui honnit la thématique de la pureté du sang pour renvoyer l’élection à un problème individuel que chacun doit gérer – dont on pourrait croire qu’elle ne peut ménager de place au racisme biologique, et qui pourtant, paradoxalement, aboutit à une exacerbation des motifs racistes propres à l’espace catholique latin ?

Jean-Frédéric Schaub : Luther reconnaît l’enracinement juif, tout en considérant que l’extension de la « Bonne Nouvelle » à l’ensemble des hommes est la clé de la régénération chrétienne. On peut ainsi reconnaître l’histoire juive du christianisme et se débarrasser de l’orthopraxie juive. De fait, il existe chez Luther un antijudaïsme extrêmement véhément.

Pour les Espagnols, le principe du sang comme véhicule de la vraie foi demeure problématique y compris pour les catholiques, puisque les fameux Statuts de pureté de sang ne sont jamais hissés au rang de loi. Les Statuts de pureté de sang sont littéralement hérétiques, puisqu’ils signifient que le sacrement du baptême n’est pas efficace, et pire encore que la grâce divine n’est pas opératoire. Ainsi, dans une partie du monde catholique, ce mécanisme de contrôle de la mobilité donne naissance à une institution hétérodoxe.

Le monde protestant n’est en effet pas l’héritier de cette mystique du sang venue du catholicisme et, néanmoins, le monde germanique protestant est le foyer d’une re-naturalisation, racialisation, du fait juif. Yerushalmi suggère qu’il existe une analogie entre ce qui se passe entre 1880 et 1945 dans le monde germanique, et pas seulement germanique d’ailleurs, et des mécanismes qu’on a vu à l’œuvre dans l’Espagne du XVᵉ siècle, c’est-à-dire le fait de considérer comme menaçant non pas le juif du shtetl, non pas le rabbin d’Afrique du Nord pour l’Espagne du XVᵉ siècle, mais précisément le Juif invisible, celui qui est lutheranisé, celui qui a épousé une luthérienne, celui qui n’est peut-être pas converti mais qui n’a aucun signe vestimentaire ou comportemental qui le désigne comme juif, etc. Là, en effet, il y a quelque chose qui rappelle l’Espagne inquisitoriale. Mais Yerushalmi signale également que ni Wilhelm Marr, ni les membres du mouvement völkisch ni le NSDAP ne se sont réclamé du modèle espagnol. Pas de généalogie entre ces deux réalités historiques donc, mais une analogie formelle.

La « race » est un fruit de l’Ancien Régime européen : elle n’est donc pas une question « importée » des États-Unis, comme on tend à le dire de plus en plus souvent aujourd’hui

Revue K. : Vous montrez que l’argument de la race émerge à partir du moment où l’indistinction est la plus forte, où on ne peut plus distinguer juifs et chrétiens puisque les juifs sont devenus des nouveaux chrétiens. Le fait de ne pas pouvoir supporter l’identité, et donc de vouloir voir de la différence invisible, est central pour la question de la construction du concept de « race ». Pour vous c’est vraiment le risque de la réduction de l’écart, le risque qu’on aille vers une seule identité, qui engendre la réaction raciste et ceci dans un monde chrétien qui se fonde pourtant sur le postulat de l’égalité spirituelle de tous les chrétiens. C’est comme si, en un certain sens, la chrétienté n’avait pas supporté son propre présupposé à partir du moment où elle a réussi ce qu’elle voulait, à savoir un espace entièrement chrétien, sans étrangeté : l’Espagne après la Reconquista et l’expulsion des juifs. On voit donc bien que la race est un construit, mais un construit qui surgit parce qu’il y a ce risque de l’identité, de l’homogénéité inacceptable. Or cela accorde à la question juive un rôle séminal et induit une histoire du racisme qui repose sur la nécessité absolue de distinguer antisémitisme et racisme si on veut arriver à les comprendre et à les articuler correctement. D’un point de vue politique, votre livre dit en creux que si on ne distingue pas le moment dans l’histoire du concept de « race » où la différence invisible a été déterminante, on n’y comprend rien.

Jean-Frédéric Schaub : Je suis entièrement d’accord avec votre formulation, à la condition de distinguer deux choses. La question qui nous est posée en tant que citoyens, dans le combat politique, sur l’articulation « lutte contre le racisme, l’antisémitisme », LICRA, MRAP, etc., appelle toutes sortes de réponses selon les sensibilités mais n’est pas du tout le terrain sur lequel nous nous plaçons. Notre rôle n’est pas de réprimander les gens en disant, par exemple, « si vous ne distinguez pas antisémitisme et racisme, c’est que vous êtes antisémite », ce que certains juifs pourraient dire ; et la proposition inverse – « si vous distinguez, c’est que vous êtes racistes » – existe aussi. Ce débat existe dans la société française et il est investi de mille façons, pas toutes rassurantes.

Revue K. : Bien sûr, mais votre livre permet d’en sortir, justement parce qu’il ne prend pas la question frontalement mais par l’histoire.

Jean-Frédéric Schaub : Selon la tradition, en devenant chrétien on devient effectivement descendant d’Abraham, Isaac et Jacob, et en ne reconnaissant pas le caractère messianique de Jésus on cesse d’être effectivement descendant d’Abraham, Isaac et Jacob. Ces généalogies ne sont pas des métaphores, mais des réalités. C’est en cela que l’antisémitisme est matriciel. Les Juifs formaient le peuple le plus noble de la terre et il devient le plus ignoble, car celui auquel le message était adressé est celui qui ne l’entend pas. À l’époque où se pose la question, c’est-à-dire le siècle d’Auguste et de Tibère, l’esclavage romain – qui concerne 25 à 30 % de la population – n’est pas racial. Il ne l’est ni du point de vue de la couleur, ni du point de vue du choix des populations ciblées par la pratique de l’esclavage ; et l’esclavage – en proportion – est beaucoup plus massif à Rome qu’il ne l’est au XVIIIᵉ siècle. Donc, au cours des tout premiers siècles de notre ère, la question juive dans son rapport au christianisme se traduit en termes de généalogie, et l’esclavage n’enclenche pas de processus de racialisation. Voilà qui justifie la position matricielle et chronologique que nous accordons à la question juive.

Silvia Sebastiani : Je voudrais compléter cette réponse d’un point de vue historiographique. Je pense surtout au livre, important, de Colin Kidd, The Forging of Races. Race and Scripture in the Protestant Atlantic World, 1600-2000 (2006), qui aborde cette question de front. Pour reprendre ses propres termes : « Bien que de nombreux facteurs aient contribué de manière significative à la construction occidentale de la race, l’influence culturelle de l’Écriture a été, pour l’essentiel de l’époque moderne et contemporaine, primordiale dans le façonnage de la race. La « race-comme-théologie » devrait être un élément constitutif de l’étude des constructions raciales par les sciences humaines, aux côtés des récits de la « race-comme-biologie », de la « race-comme-ethnicité » et de la « race-comme-classe ou caste[1] ». En rapprochant discours racial et discours religieux, Kidd s’éloigne de ceux qui lient la naissance de la race au désenchantement du monde et à la sécularisation provoquée par les Lumières, l’un des principaux leitmotivs de l’historiographie sur le sujet. Tout au long de l’époque moderne, selon lui, la discussion s’est centrée sur les différences de culte religieux, plutôt que sur les diversités physiques entre les peuples, et c’est pourquoi le problème de « l’altérité raciale » est resté secondaire par rapport à celui de « l’altérité païenne ». Dans cette lecture, la « race » comme théologie devient l’une des racines du racisme protestant.

A mon sens, il convient de prendre au sérieux cette proposition. Mais Kidd commence son enquête au XVIIe, soit plus tardivement par rapport à la datation que nous proposons : par conséquent la question juive est évacuée de son propos. Son histoire est tout d’abord une histoire atlantique et coloniale, centrée sur l’empire britannique, puis sur les États-Unis. Notre tentative est à l’inverse de remettre l’Europe au centre de l’analyse de la race. Ce que notre livre cherche à montrer c’est que la « race » est un fruit de l’Ancien Régime européen : elle n’est donc pas une question « importée » des États-Unis, comme on tend à le dire de plus en plus souvent aujourd’hui. C’est une question qui est au cœur de la construction de la modernité européenne, au cœur de nos sociétés, tant catholiques que protestantes. L’élargissement de la chronologie nous permet d’aborder non seulement la question des conversos en Espagne, mais aussi celle des Irlandais, qui ont fait l’objet d’une des premières colonisations intra-européennes par l’Angleterre et ont été qualifiés de « noirs » au moins jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Dans notre livre, nous invitons à prêter attention à ce point, lui aussi souvent négligé : la perception des couleurs de l’humanité évolue dans le temps, elle a sa propre histoire, qui doit être reconstruite précisément. Aujourd’hui personne ne dirait que « les Irlandais sont noirs », mais tout au long de l’époque moderne, c’est ainsi qu’ils sont décrits, en tant que pauvres et vaincus. Cela montre qu’il n’y a pas besoin de traits évidents pour distinguer les groupes humains : la différence peut toujours être créée, inventée, naturalisée, et sur n’importe quel sujet. La race n’est pas une évidence naturelle ; notre thèse est plutôt qu’elle a été « mise en évidence ». C’est pourquoi nous avons choisi, dans le sillage de Claude-Olivier Doron[2], de parler « d’altération », entendue comme un processus de construction de la différence, plutôt que « d’altérité », comprise comme établie et immuable.

Notre histoire est ainsi une histoire enracinée au cœur de l’Europe, qui met l’accent autant sur la colonisation intra-européenne que sur celle extra-européenne. Nous essayons de montrer à la fois les continuités et les discontinuités de cette histoire, ainsi que ses changements de rythme, qui trouvent dans la traite transatlantique un important accélérateur. Il convient de rappeler que la traite représente un phénomène sans parallèle dans l’histoire de l’humanité pour son intensité et sa brutalité : que ce soit par le nombre de victimes (12 millions et demi d’Africains ont été déportés aux Amériques comme esclaves), la période de prédation (350 ans, avec une croissance considérable pendant les 80 dernières années), les distances océaniques et continentales parcourues, la naissance de certaines sociétés dont 90% de la population étaient esclaves. Il s’agit ici d’une discontinuité, mais elle entretient des liens évidents avec les institutions et les législations européennes : il suffit de dire qu’une partie de la législation concernant les conversos est exportée au Nouveau Monde et appliquée aux Amérindiens et aux Africains mis en esclavage.

Revue K. : Mais de toute évidence, cet enjeu de l’indistinction, on aurait pu le régler de manière pragmatique : on aurait pu tout simplement faire des distinctions. C’est pour établir une hiérarchie entre des êtres distincts que le thème de l’élection est l’opérateur idéal : non seulement il permet de distinguer, mais aussi de hiérarchiser. D’où le statut matriciel de la question juive parce que face à eux le thème de l’élection est primordial pour les chrétiens. C’est quand même ça l’enjeu du combat contre les Juifs : qui est réellement le peuple élu ?

Silvia Sebastiani : Bien sûr, et c’est primordial pour les sociétés européennes même au-delà de la religion : avec la noblesse c’est exactement la même chose qui est en jeu, l’élection de quelques-uns qui les pose comme différents par nature. Dans la longue histoire de la race dans les sociétés occidentales, en effet, la croyance dans le caractère naturel et héréditaire des qualités personnelles a servi aussi bien à distinguer les meilleurs qu’à stigmatiser les réprouvés, les deux opérations formant un tout.

Archaïsmes de la modernité

Revue K. : Permettez-nous d’insister encore un instant sur le protestantisme pour formuler cette question sur la noblesse – c’est-à-dire sur l’articulation de la position supérieure au sang, à la lignée ou encore au lignage. Si on a du côté protestant l’exigence d’une qualification des individus exclusivement par la foi et non plus par la généalogie ou par le sang, on pourrait voir ici une sorte de poussée de la bourgeoisie, une forme de mobilité sociale relativement précoce. Pour une société moderne issue des révolutions bourgeoises du XVIIIe et XIXe siècle, effectivement l’importance de la lignée, du sang, doit être abolie. Ce qui compte pour ces sociétés ce sont les individus et leurs mérites. Ce qui pose la question de savoir comment le schème de pensée raciste fondé sur la généalogie et sur le sang dont vous retracez l’histoire peut-il entrer dans une société moderne, c’est-à-dire dans une société qui se conçoit elle-même comme une société où les individus ne sont pas qualifiés par leur naissance. Autrement dit : comment intègre-t-on un schème de pensée raciste dans une société individualiste ?

Jean-Frédéric Schaub : Nous nous arrêtons avant la Révolution Française, parce que nous pensons que la Révolution est révolutionnaire, c’est-à-dire qu’elle pose une rupture radicale. La question du statut de l’individu ne peut absolument pas être formulée dans les mêmes termes dès lors qu’un nouveau régime fonde en droit et de manière indissociable l’État comme la forme d’organisation de l’autorité politique, la nation comme la population et le territoire sur lesquels s’exerce cette autorité et l’individu comme le sujet de droit légitime. Ces trois opérations qui fondent le monde libéral, changent les règles du jeu à la racine. La question raciale change alors de façon inéluctable.

Notre point de vue c’est que la modernité est plus archaïque qu’on ne le croit.

Silvia Sebastiani : Tout à fait. Le cadre juridique nouveau qui se dégage progressivement de la Révolution change les données juridiques du problème. Ici encore cependant, les dynamiques temporelles doivent être distinguées en fonction des objets que l’on observe. Le temps de l’anatomie ou de l’histoire naturelle, celui de l’exploitation esclavagiste, ou encore celui des économies impériales sont autant de temps qui se distinguent de celui de la loi. La question de la race continue à être travaillée par des paradigmes d’Ancien Régime, en particulier du côté des savoirs naturalistes.

Revue K. : Vous n’allez pas plus loin que 1789, certes, mais la continuité de votre histoire repose sur l’idée que dans une société de corps se jouent déjà des dynamiques qui correspondent à ce qui va avoir lieu dans une société de classes faite d’individus ?

Jean-Frédéric Schaub : Oui, notre point de vue c’est que la modernité est plus archaïque qu’on ne le croit.

Revue K. : Ce point est très important.

Jean-Frédéric Schaub : Prenons l’exemple des lois de Nuremberg de 1935. Les citoyens qui ont quatre grands-parents allemands appartiennent au sang allemand. Ceux qui ont un quart de sang juif et trois quarts de sang allemand peuvent, sur autorisation de l’État, épouser une personne de sang allemand afin qu’à la quatrième génération l’enfant à naître n’ait plus qu’un huitième de sang juif ; et la personne en question, ayant un quart de sang juif, sera – si c’est un homme – mobilisé dans la Wehrmacht. Pour les demi-juif, c’est plus compliqué, mais il demeure une possibilité de rédemption dans le sang allemand. Pour les citoyens qui n’ont qu’un quart de sang allemand et ceux qui sont complètement juifs, pas de possibilité de rédemption : l’administration de sang allemand ne peut pas les sauver par une trajectoire de purification transgénérationnelle. Mais – et c’est le point décisif – les grands-parents juifs ne « salissent » pas le sang des petits-enfants à la condition de ne pas avoir été affiliés à une synagogue. Pour les nazis, il existe deux juifs : le juif par le sang, le juif par la volonté d’être juif, c’est-à-dire celui qui par un acte volontaire s’inscrit dans une histoire juive. Telles sont les conditions de l’effacement de la présence juive dans le sang du citoyen. Du point de vue nazi, quand un juif et une juive se marient, ils manifestent la volonté de persister dans leur identité. La question du mariage entre Juifs n’est pas limitée au pourcentage de sang juif dans les veines des descendants, c’est la manifestation d’une volonté politique de reconduire leur être juif. C’est en cela que je dis que la modernité du nazisme, en fait, s’enracine dans des réflexes traditionnels, qui n’ont rien de modernes. Le recours au Zyklon B est moderne mais les lois de Nuremberg sont archaïques.

Revue K. : La question que pose cette lecture, c’est que les nazis n’ont pas éliminé l’idée de la volonté d’être juif dans l’être juif. C’est la question du passage de l’obstination au sang. C’est la « nuque raide », devenue caractère indélébile.

Jean-Frédéric Schaub : C’est de la cécité qui de temporaire devient permanente.

Revue K. : Ça nous semble un aspect très important de votre histoire : votre insistance à dire que la race non seulement n’est pas une métaphore mais est pensée comme substance, mais qu’en plus dans cette substance se projette du spirituel, du volontaire, de l’intentionnel, ou des déterminations morales. Tout ça remet, encore une fois, les Juifs au principe du problème, parce que dès lors on voit que la question juive n’a pas seulement une fonction matricielle sur le plan distinction/indistinction, mais qu’elle l’a aussi sur le plan « substance équivaut à qualité morale ». Et si c’est matriciel, ces couples distinctifs doivent nécessairement opérer, même modifiés, quand on se déplace sur d’autres terrains, aux différents moments de votre histoire. Et effectivement, le motif de la substance équivalant à une qualité morale traverse l’histoire de la conquête des Amériques qui a été pensée par les Espagnols comme mission et transformation morale des individus autochtones. Mais la même question se repose d’une certaine manière dans la façon dont on va concevoir le destin des anciens esclaves, autrement dit la sortie de l’esclavage. Est-ce que vous pourriez tenter de faire jouer ce basculement de l’obstination/substance équivalant à une qualité morale dans des contextes où la différence visible, donc la perception du phénotype, viennent surdéterminer le processus ? C’est là qu’on saisit vraiment le passage du matriciel aux autres figures du racisme.

Silvia Sebastiani : La race n’est jamais définie par l’hérédité des caractères phénotypiques seulement, mais elle est fondée sur la continuité entre le physique et le moral – et cela vaut pour l’âge moderne et jusqu’à aujourd’hui. C’est l’une des raisons pour lesquelles il n’est plus possibles d’utiliser de façon neutre le mot « race », parce que dans toute son histoire, même dans la conceptualisation des Lumières, caractéristiques physiques et morales vont toujours ensemble, créent une hiérarchie. Cela est vrai vis-à-vis des Juifs comme vis-à-vis des autres, les Irlandais, les Africains, les Amérindiens, etc.

Mon deuxième point est lié à la question de l’individualisme moderne : la race, par définition, annule l’individu. Elle n’est jamais définie sur la base d’un individu seul mais toujours à partir d’un groupe plus large. C’est le cas, là aussi, pour les Juifs, comme pour les autres. En ce sens, la race conserve paradoxalement un caractère prémoderne.

Ensuite, je voudrais revenir sur la question de la « volonté » d’être juif comme « obstination », car c’est un problème central pour Voltaire. Pourquoi Voltaire est-il obsédé par la question des juifs ? Parce que pour lui les juifs sont à la fois « nos maîtres » et « nos pères », ainsi que « nos ennemis », très éloignés et inassimilables dans l’Europe éclairée, précisément parce qu’ils veulent rester « juifs », une « nation » distincte et séparée. L’usure, l’avarice, l’animalité, le cannibalisme et la superstition sont leurs caractéristiques. La polémique anti-mosaïque de Voltaire s’ajoute à la critique des juifs en tant que secte fermée et intolérante, qui ne veut pas se mélanger. Leur fermeture se manifeste par un attachement « obstiné » à leurs traditions et à leurs croyances. Même s’ils font du commerce, que Voltaire considère comme le moteur de la tolérance et du cosmopolitisme et le symbole de la modernité elle-même, les juifs ne renoncent pas à leurs rituels distinctifs. Francesca Trivellato a bien montré la difficulté des philosophes à concilier l’image du juif commerçant et usurier avec le trope propre aux Lumières de l’esprit du commerce comme expression de la sociabilité, du cosmopolitisme et de la modernité[3]. Si Voltaire, le polygéniste, ne regarde pas les Juifs comme une « espèce » séparée, mais plutôt comme une « nation » particulière, c’est néanmoins sous l’angle de l’altérité et de « l’estrangement » qu’il s’y réfère, faisant d’eux « des animaux calculants », plutôt que « pensants » : voilà bien l’une des questions problématiques où l’on peut mesurer les limites de l’universalisme des Lumières, ce qu’Antoine Lilti[4] appelle les « pathologies de l’universel ». Voltaire, d’un côté, plaide pour la tolérance – il ne faut pas les tuer, il faut les défendre – mais il n’en demeure pas moins que pour lui les juifs posent un problème majeur aux sociétés modernes.

Jean-Frédéric Schaub : Pour donner à la question de l’obstination sa place dans l’histoire, il faut tenir comptes des déceptions qu’elle a engendrées. La volonté d’obtenir la conversion de tous les Juifs ibériques est portée par un espoir eschatologique. C’est la condition à l’avènement de la fin des temps. D’où les massacres, mais une partie des juifs résiste. Or ce processus n’a de sens que si tous les Juifs se convertissent, ce qui ne se produit pas. Cet échec hante les acteurs de la conquête des Amériques, où se rejoue avec les Amérindiens la même déception qu’avec les juifs. Car après quatre, cinq, six décennies les Amérindiens ne sont encore que mal christianisés et continuent de rendre des cultes à leurs divinités. La régénération espérée de la chrétienté ne va pas s’opérer en Amérique. Ce constat déclenche le processus de racialisation des métis et des Amérindiens qui deviennent par nature des gens inaptes à devenir ces chrétiens qu’on espérait. L’expérience de l’échec américain est à son tour le cadre dans lequel vont être reçus les Africains. On juge alors que les Africains ne sont pas plus aptes à atteindre la perfection chrétienne que ne l’ont été les Juifs ou les Amérindiens. Quant à la société esclavagiste et racialisée des XVIIIᵉ siècle et XIXᵉ siècles, sa violence nous est revenue au visage avec une force décuplée. En effet, les États confédérés du Sud ont besoin de devises pour acheter des armes pendant la Guerre Civile américaine. À Berlin, à Milan, à Barcelone, à Paris, à Londres, les sudistes ouvrent des officines de propagande sur la défense la civilisation blanche contre la barbarie noire que veulent leur imposer les États du Nord. Une recharge raciste d’une violence verbale inouïe déferle alors sur l’Europe, au moment exact où Galton, le beau-frère de Darwin, le trahit et commence à devenir le père du darwinisme social et de l’eugénisme, etc. Donc on pourrait dire que la déception est partie d’Europe, qu’elle s’est éprouvée dans la longue histoire coloniale et qu’elle revient avec force en Europe au XIXᵉ siècle.

Face à la persécution : les formes de la persistance juive

Revue K. : Parlons alors de ceux qui sont communément pris comme l’exemple même de l’obstination : les marranes. Les marranes veulent rester Juifs et, plus intéressant encore, quand ils ne le sont plus et qu’ils se retrouvent exilés dans des lieux où ils retrouvent la possibilité de l’être, il arrive qu’ils le redeviennent.

Jean-Frédéric Schaub : L’historien Benzion Netanyahou, parce qu’il défend une définition haute de ce qu’est « l’être juif » considère que ces marranes ne sont pas juifs et qu’ils sont fabriqués en tant que juifs par la répression. Dans les deux sociétés ibériques, les convertis d’origine juive n’ont plus de contact avec le judaïsme vivant, avec les rabbins d’Afrique du Nord, d’Italie, de l’Empire Ottoman ou d’Amsterdam. Plus on avance dans le temps après l’expulsion de 1492, plus la probabilité d’une transmission doctrinale des contenus juifs s’amenuise.

Que dire de la contre-épreuve d’Amsterdam, ou Ferrare, ou Salonique où les marranes seraient « redevenus » juifs ? Prenons le cas d’Amsterdam. Les « juifs » qui y viennent depuis le Portugal et l’Espagne à la fin du XVIᵉ siècle sont des familles de nouveaux chrétiens qui fuient l’Inquisition, qu’ils aient gardé ou pas des gestes, des mots, des prières, des pratiques enracinées dans le judaïsme. Il leur suffit d’avoir la réputation d’être descendants de juifs convertis pour que plane sur eux la menace de l’Inquisition. Certains savent qu’ils sont d’origine juive, et cela d’autant mieux que l’une des stratégies de protection de ces familles contre les risques consiste à se marier entre eux. Car quand une branche de la famille est vieille chrétienne et l’autre nouvelle chrétienne, il est arrivé que la branche vieille chrétienne se désolidarise de l’autre et dénonce les cousins ou les beaux frères nouveaux chrétiens, ce qui les mène au bûcher. Se marier entre nouveaux chrétiens limite les risques. Cela n’implique pas nécessairement qu’il y ait une perpétuation des doctrines et des gestes anciens. Ça peut vouloir le dire ou pas et on ne le sait pas, sauf à accorder un grand crédit à des aveux stéréotypés arrachés sous la torture.

Pour comprendre ce qui s’est produit à Amsterdam, il faut partir de deux phénomènes. Des familles chrétiennes d’origine juive quittent la péninsule Ibérique parce qu’elles ont peur d’une répression inquisitoriale – non pas parce qu’elles font des choses interdites, mais parce qu’elles ont une origine maudite – et elles vont à Amsterdam où deux synagogues séfarades sont inaugurées pendant la première décennie du XVIIᵉ siècle. Que veut dire synagogue séfarade ? Les Portugais et les Espagnols qui ont fui la péninsule les ont-ils fondées ? Nullement. Les fondateurs des deux synagogues viennent du Maroc et de Salonique pour l’une et de Hambourg pour l’autre. Ce sont des juifs qui proviennent des sociétés où la présence de communautés juives est tolérée, qui fondent ces synagogues. Ce ne sont pas des nouveaux chrétiens.

C’est simplement ça la persistance : les juifs donnent sens à ce qui leur est arrivé et à la trajectoire qui les a menés là où ils sont

Revue K. : On ne dit pas que les marranes vont créer des synagogues, on dit qu’ils peuvent les rejoindre.

Jean-Frédéric Schaub : Oui, mais ces familles redeviennent-elles juives ou bien sont-elles converties au judaïsme à Amsterdam ? Les autorités municipales d’Amsterdam, pour libérales qu’elles soient, n’ont jamais autorisé les juifs à exercer le prosélytisme. Les juifs qui ont créé les synagogues d’Amsterdam, quand ils convertissent au judaïsme des familles chrétiennes d’Espagne ou du Portugal, argumentent que ces familles reviennent à leur judaïsme premier. S’ils disaient autre chose, ils se trouveraient hors la loi. Ces deux données permettent de « dé-romantiser » un tout petit peu cette affaire-là.

Revue K. : Il y a là un paradoxe puisque vous avez dit que la conversion des juifs n’avait pas réussi.

Jean-Frédéric Schaub : Au XVe siècle, elle n’avait pas pleinement réussi, ce qui explique l’expulsion. Mais le XVIIe siècle est une autre époque. Lorsqu’il n’y a plus eu que des chrétiens pendant plus d’un siècle, la conversion est réussie sauf qu’il reste un soupçon.

Revue K. : L’expérience d’Amsterdam est très particulière par rapport à d’autres expériences parce que c’est un milieu économique qui effectivement a permis à des familles de commerçants internationaux de s’installer. Donc c’est une configuration tout de même assez particulière par rapport à d’autres « recréations », à Salonique par exemple.

Jean-Frédéric Schaub : Oui mais à Salonique l’implantation suit immédiatement l’expulsion au début du XVIe. Ce qui est intéressant dans le cas d’Amsterdam c’est le caractère tardif de ce processus.

Revue K. : Les faits que vous avez évoqués concernant Amsterdam contredisent donc l’idée que les nouveaux chrétiens, arrivés dans des lieux où il y avait déjà des communautés juives installées, y trouvent la possibilité de réactiver des rites ou des croyances auxquels ils restaient attachés. Ce n’est pas exactement de cela qu’on a parlé en évoquant le thème de la persistance. Ce qu’on veut dire c’est qu’ils retrouvent dans ce milieu la possibilité de donner sens à ce qui leur est arrivé. C’est simplement ça la persistance : donner sens à ce qui leur est arrivé et à la trajectoire qui les a menés là où ils sont. Et c’est cela être « juif par l’histoire ». C’est tout à fait indépendant de la croyance, indépendant de la judéité active. Des destins juifs très divers s’articulent à partir de là, mais qui rentrent dans la catégorie de la persistance.

Jean-Frédéric Schaub : Là-dessus, il n’y a pas de discussion. Je suis d’accord.

Les sociétés modernes face à « l’obstination »

Revue K. : À la fin de votre histoire, vous traitez des Lumières et de leur usage et reprise du concept de « race ». Vous montrez que la catégorie d’humanité – l’universalité de la catégorie – devient paradoxalement l’opportunité d’une relance de la conception de la race, sur des bases où universalisme et exception à l’universalisme deviennent la nouvelle manière de comprendre la catégorie de la race. La question que cela pose aujourd’hui encore, est de savoir ce qui fait que dans la suite de l’histoire au XIXᵉ, avec la mise en place complète d’une société moderne, où, en droit, chaque individu est affecté d’une qualité d’universalité, la « race », au lieu de s’effacer, est amplifiée. Ce n’est pas simplement qu’on va puiser dans des sources anciennes, l’usage du concept de « race » explose littéralement. Comment explique-t-on cette explosion ?

Silvia Sebastiani : On l’a dit : la race n’existe pas d’un point de vue biologique ; toutefois, les discriminations et le racisme ont structuré et structurent encore nos sociétés. Dès lors, la race devient, pour les sciences sociales, un outil pour comprendre nos sociétés et les discriminations réelles, créées par cette catégorie imaginaire. La question que vous posez par rapport aux Lumières est importante. Il faut en effet reconnaitre, et ce n’est pas un moindre paradoxe, que les Lumières représentent à la fois le moment de la formulation des droits de l’homme et celui d’une théorisation de la race. Il s’agit d’une des questions les plus débattues aujourd’hui dans l’historiographie : comment expliquer que le mouvement intellectuel qui a tant fait pour inventer la notion moderne d’égalité ait également contribué à forger les théories de la race ? La difficulté est celle de comprendre comment l’universalisme des Lumières a également induit de nouvelles hiérarchies entre les groupes humains. La question peut sembler paradoxale et contre-intuitive : c’est lorsque s’affirme un droit universaliste et égalitaire des êtres humains, qu’il devient d’autant plus nécessaire d’inventer des catégories qui justifient l’inégalité et décrètent la différence – comme la race. Quand la hiérarchie et l’inégalité forment un cadre incontesté, comme dans le système de l’esclavage, il n’y a guère besoin de justifications théoriques de l’inégalité : l’inégalité entre les esclaves et les libres est un fait statutaire, décrété par la loi. La distance juridique est telle qu’on n’a pas besoin de dire que les esclaves sont inférieurs d’un point de vue naturel : ils le sont de jure et de facto. Mais la politisation du concept d’égalité va ici de pair avec la naturalisation des inégalités au sein de l’humanité. C’est pourquoi le racisme devient un problème plus fort que jamais, au moment même de l’abolition de l’esclavage.

Mais ce même paradoxe, avant de qualifier l’universalisme des Lumières, avait caractérisé l’universalisme chrétien. La justification de l’esclavage et de son hérédité posait déjà un problème pour les Chrétiens : s’ils pouvaient justifier la mise en esclavage des prisonniers en tant que butin de guerre ou pour l’expiation d’une faute, cette condition ne pouvait pas peser sur les fils des vaincus. Alors que faire ? On a tenté de dire que les esclaves n’étaient pas des humains… Mon travail sur l’orang-outan des Lumières porte précisément sur cette question : en humanisant l’orang-outan, on a aussi pu déshumaniser une partie de l’humanité. Les anti-esclavagistes en Grande-Bretagne ont dit aux esclavagistes qu’il fallait qu’ils démontrent que les Noirs n’étaient pas humains pour maintenir l’esclavage, et la race a été mobilisée, dans ce cas, pour justifier la déshumanisation qui conditionnait l’esclavage.

Revue K. : D’accord, mais permettez-nous de revenir sur l’idée de l’obstination. Est-ce que l’idée des Lumières n’est pas, dans un certain sens, de dire que les seuls individus libres et égaux qui existent, au sens moderne, sont les chrétiens ? C’est quand même ça l’argument social de Voltaire, tout anti-chrétien soit-il sur le plan dogmatique, à l’égard des juifs : c’est parce qu’ils ne veulent pas y entrer, qu’ils ne veulent pas devenir chrétiens, qu’ils ne peuvent pas être libres et égaux « comme nous ». Cet universalisme, on le voit bien, vient avec une condition de taille, qui est l’exigence de renoncer à sa propre histoire pour épouser celle des nations chrétiennes. Donc le problème de l’universalisme des Lumières n’est-il pas qu’il reste structurellement chrétien ? Qu’il ne supporte l’égalité qu’à la condition d’une homogénéité, tout en déclarant cette homogénéité impossible à cause des histoires différentes dont les individus sont issus ? C’est comme si l’égalité était d’emblée pensée exclusivement pour ceux qui appartiennent déjà au groupe, pas pour les autres sur lesquels on rejette la faute de ne pas être « comme nous » en les appelant obstinés ?

Silvia Sebastiani : L’universalisme des Lumières comme structurellement chrétien est une idée qui prend à contre-pied l’historiographie classique, bien qu’elle ait été remise en cause depuis plusieurs années déjà, et qu’on ait insisté sur le caractère sécularisateur des Lumières. C’est une idée plausible, et sans doute vraie pour une partie des philosophes. Mais d’autres ouvrages des Lumières – Les Lettres Persanes de Montesquieu, par exemple – proposent une approche plus relative et critique qui côtoie cette vision universaliste englobante dans le sillage du modèle européen et chrétien. Cependant, comme on l’a dit, les ambivalences imprègnent également l’œuvre de Voltaire : au moment où il écrit les pires choses sur les juifs, il fait aussi appel à la « tolérance universelle », invitant à accepter les différences entre les êtres humains, leur croyances et traditions. Ce n’est pas l’expression d’un point d’équilibre, mais il s’agit en fait d’une profonde contradiction qui reste sans solution. Je peux donc partager votre lecture, mais à condition de bien voir qu’il y a aussi dans les Lumières toute une série de critiques des modèles qu’elles-mêmes contribuent à construire. Les Lumières, en effet, sont un mouvement pluriel, polyphonique, hétérogène, qui ne porte pas un seul et unique discours sur l’être humain, sa définition, et son histoire. C’est pourquoi il convient de les regarder comme un espace de débat, en se concentrant sur les controverses, les réseaux et les pratiques y compris intellectuelles, plutôt que d’examiner des concepts figés.

Jean-Frédéric Schaub : Prenez l’exemple des outils de propagande d’un Éric Zemmour. Il a posé la question de l’adoption des prénoms « français » par les familles immigrées. Dans sa bouche, l’invocation du choix des prénoms n’est pas une invitation à l’intégration, mais le constat historique, à deux ou trois générations de distance du moment de l’arrivée en France, que les familles en question ont apporté la démonstration qu’elles n’ont pas les dispositions personnelles, politiques, spirituelles, etc. qui auraient déjà dû leur permettre, de faire le choix des bons prénoms. Cette attaque polémique ne vise pas l’intégration comme projet, elle se place dans un temps rétroactif pour avancer que la main tendue de l’intégration n’ayant pas été saisie, qu’il y a précisément obstination, il faut en tirer la conclusion que ces familles ont déjà apporté la preuve de leur incapacité à entrer dans la nation. Ils ne veulent pas, c’est ça ce qu’on leur reproche, « être comme nous ».

Difficulté des analogies historiques

Revue K. : Vous avez dit plus tôt que vous pouviez, en tant qu’historiens, établir une analogie formelle entre l’inquisition, les lois de la pureté du sang d’une part, et le nazisme, les lois du droit nazi d’autre part, mais évidemment c’est une analogie purement formelle. Comment vous opérez, en tant qu’historiens, avec l’analogie ? C’est une question très importante pour notre revue, puisque nous sommes constamment confrontés à ce problème de l’analogie, par exemple entre le colonialisme et la Shoah. Comment l’histoire, comme discipline, use-t-elle de l’analogie ?

Jean-Frédéric Schaub : Depuis le quatrième concile du Latran de 1215 jusqu’aux ghettoïsations, on demande aux juifs de porter un signe vestimentaire distinctif parce qu’on ne peut pas les reconnaître sans. Le Gauleiter de Berlin, Joseph Goebbels impose l’étoile jaune à la population juive berlinoise que rien ne distingue dans son apparence des Berlinois non juifs. Ici, le fait de coudre sur le vêtement un signe vestimentaire distinctif crée un effet d’analogie. Ça ne veut pas dire qu’on peut comprendre la persécution des conversos dans l’Espagne du XVIᵉ siècle depuis la politique de Goebbels. Nous faisons donc de l’analogie un usage minimal.

L’histoire est une opération de désagrégation qui appelle une tentative de réagrégation tant soit peu consistante d’un récit. Sinon, on ne livre qu’un discours pulvérulent.

Silvia Sebastiani : Nos acteurs utilisent l’analogie. Tout l’âge moderne est construit par analogie : l’analogie avec la nature, l’analogie avec les autres espèces animales, etc. Mais, en tant qu’historienne, je pense qu’il faut en user le moins possible, d’autant que les outils conceptuels dont nous disposons, comme les pratiques intellectuelles que nous mobilisons, sont différents de ceux de nos acteurs : l’analogie a aussi une histoire. Nous terminons le livre sur deux citations, une phrase très connue de Frantz Fanon – « si vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l’oreille, on parle de vous » –, et une autre de James Baldwin, appelant à trouver une histoire commune, dans laquelle les Noirs, les Juifs, les Blancs puissent enfin se reconnaître. Notre intention n’est pas de proposer une analogie entre les Juifs et les Afro-descendants, mais de dire que le racisme touche les deux, de manière différente, contrairement à ce que produit un raisonnement analogique.

Ce livre nous rassemble sur un point, malgré le fait que nous travaillons sur d’espaces différents, de chronologies distinctes, et à partir d’approches diverses : tous les deux, nous prenons position contre un récit historique unique et linéaire. Nous construisons une histoire problème. Nous écrivons tous les deux en cherchant à problématiser, à conceptualiser une question, puis en cherchant à la démontrer à travers une pluralité d’exemples qui peuvent aussi contredire notre propre propos, parce que l’histoire n’est jamais si simple, si lisse, si linéaire. Ce qui est précisément opposé à un grand récit de la modernité, ou à un grand récit de la race.

Personnellement, je reste une historienne – et c’est probablement ma limite : je ne pense pas, ou du moins je ne sais pas, s’il existe des formules qui s’appliquent à tous les temps et à tous les espaces. Ce que nous écrivons dans le livre est avant tout lié à la situation spécifique dont nous parlons. Cela ne signifie pas que nous renonçons à une lecture générale des sociétés passées et présentes. Nous nous proposons d’expliquer comment, quand et pourquoi la race se forme et s’affirme, à la fois comme expérience sociale et politique et comme concept, tant dans l’Europe d’Ancien Régime qu’au-delà de l’Atlantique. C’est la malléabilité et l’adaptabilité de la race qui font sa force et déterminent sa longévité. Dans notre ouvrage, nous étudions le passage de la race « invisible », ancrée dans la généalogie, de la fin du Moyen Âge et du début de l’âge moderne, à celle déterminée par la couleur de la peau, dominante au siècle des Lumières. Nous proposons ainsi une chronologie, qui n’est pas consensuelle parmi les historiens, mais que nous espérons avoir expliquée à partir d’une analyse située.

Jean-Frédéric Schaub : J’ajoute cependant que l’argument de la complexité est en train de détruire l’histoire telle qu’elle s’écrit aujourd’hui. L’argument du « c’est plus compliqué que cela » rapporté au cas particulier est un argument qui marche à tous les coups. On a toujours raison de démontrer qu’un cas introduit une nuance qui ne peut pas être reprise dans la montée en généralité, laquelle sacrifie une part du réel. L’histoire est une opération de désagrégation qui appelle une tentative de réagrégation tant soit peu consistante d’un récit. Sinon, on ne livre qu’un discours pulvérulent. C’est la raison pour laquelle au début de notre discussion, je me suis risqué à proposer une sorte de quasi invariant anthropologique, c’est-à-dire la structure ternaire du classement des hommes.

Propos recueillis par Bruno Karsenti et Julia Christ

Silvia Sebastiani est historienne, directrice d’études à l’EHESS. Elle est spécialiste de l’histoire européenne, notamment des Lumières et de l’évolution des notions de genre et de race à l’époque moderne. Elle est l’autrice de The Scottish Enlightenment. Race, Gender and the Limits of Progress, New York, Palgrave-Macmillan, 2013.

Jean-Frédéric Schaub est historien, directeur d’études à l’EHESS. Il est spécialiste de l’histoire du monde ibérique, et notamment du Brésil, à l’époque moderne. Il est l’auteur de Pour une histoire politique de la race, Paris, Editions du Seuil, coll. La Librairie du XXIe siècle.

Notes

| 1 | Colin Kidd, The Forging of Races : Race and Scripture in the Protestant Atlantic World, 1600-2000, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 19. |

| 2 | Claude-Olivier Doron, L’Homme altéré : races et dégénérescence (XVIIe-XIXe siècles), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016. |

| 3 | Francesca Trivellato, The Promise and Peril of Credit. What a Forgotten Legend about Jews and Finance Tells Us about the Making of European Commercial Society, Princeton, Princeton University Press, 2019. |

| 4 | Antoine Lilti, L’Héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité, Paris, Hautes Études-Seuil-Gallimard, 2019 |