Il y a quinze jours, Bruno Karsenti lisait et analysait pour K. la nouvelle résolution déposée par le député communiste Jean-Paul Lecoq visant à condamner « l’institutionnalisation par l’État d’Israël d’un régime d’apartheid ». L’usage de cette référence à la politique ségrégationniste de l’Afrique du sud pour rendre compte de la réalité politique d’Israël n’est pas nouvelle. En 1977, N. Oleynikov écrivait pour TASS, l’organe de propagande officiel de l’URSS : « Tel Aviv et Pretoria sont apparentés, tout comme l’apartheid en République sud-africaine et le sionisme en Israël sont simplement des formes différentes de racialisme »[1]. Si elle n’est pas récente, elle est toutefois devenue toujours plus centrale dans l’expression de l’antisionisme actuel à partir de la « Conférence mondiale contre le racisme » organisée par les Nations unies à Durban en 2001. David Hirsh, le directeur du London Centre for the Study of Contemporary Antisemitism [Centre de Londres pour l’étude de l’antisémitisme contemporain] et Hilary Miller reviennent sur cet événement et montrent comment de nombreux participants de la conférence de Durban ont intériorisé et adopté l’antisionisme qui y a été reconfiguré, et comment la proposition de reconnaître le sionisme comme la forme par excellence du racisme et de l’apartheid dans le monde après la chute du régime sud-africain a permis d’unifier différents mouvements et milieux politiques, notamment à gauche. Une enquête en deux parties dont nous publions la première cette semaine.

La guerre que Poutine mène à l’Ukraine ravive parfois, par contrecoup, une douleur sourde dans le rapport des Juifs européens au pays injustement agressé, eu égard à l’histoire de celui-ci. Il en résulte parfois, malgré l’absolue nécessité de défendre l’indépendance ukrainienne, une certaine gêne. Une gêne liée à la mise en valeur par l’Ukraine de héros nationaux comme Stepan Bandera, autant qu’à la relativisation de la Shoah qu’elle opère parfois, aussi bien pour décrire son histoire nationale que la guerre qu’elle affronte. Dans ces conditions, au-delà du soutien évident face à l’agression, comment considérer la perspective, défendue par certains, d’une intégration à l’Union Européenne d’un pays qui pourrait y appartenir sur le modèle polonais ? C’est la question difficile que pose Boris Czerny dans son article en montrant comment le cas de l’Ukraine conduit à une ré-interrogation de l’Europe sur ses valeurs.

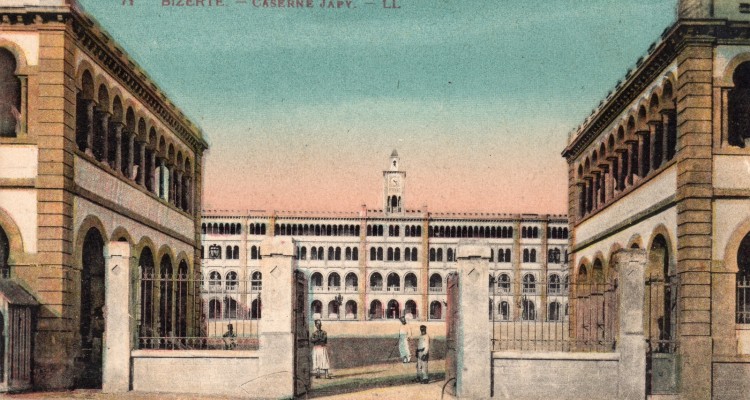

L’attentat commis le mardi 9 mai contre la synagogue de la Ghriba, sur l’île de Djerba, ne sera pas sans effet sur les relations qu’entretiennent les Juifs tunisiens avec leur patrie. Comme l’écrit aussitôt Le Monde, « de vieilles blessures sont ravivées, un sentiment d’insécurité enfoui refait surface. » Médiapart souligne pour sa part, dans un article publié le 20 mai, que « quatre commémorations ont été organisées en France après l’attentat contre la synagogue de la Ghriba, en Tunisie. Aucun ministre français n’y a participé. Du côté des pèlerins français, le traumatisme se mêle au sentiment d’abandon. » Dans ce contexte, nous republions l’article d’Agnès Bensimon sur le départ des Juifs de Tunisie, généralement associé aux conséquences de la guerre des Six Jours, mais qui prend en fait racine dans un conflit tuniso-français, celui de la crise de Bizerte, en 1961. L’accusation de trahison formulée à l’encontre des Juifs de Bizerte, puis leur sauvetage in extremis inaugure le mouvement de départ, provoquant la disparition rapide de la présence juive dans le pays.

Notes

| 1 | N. Oleynikov, TASS in Russian for abroad and in English,23 août 1977, in Soviet Antisemitic Propaganda (London: Institute of Jewish Affairs, 1978). |