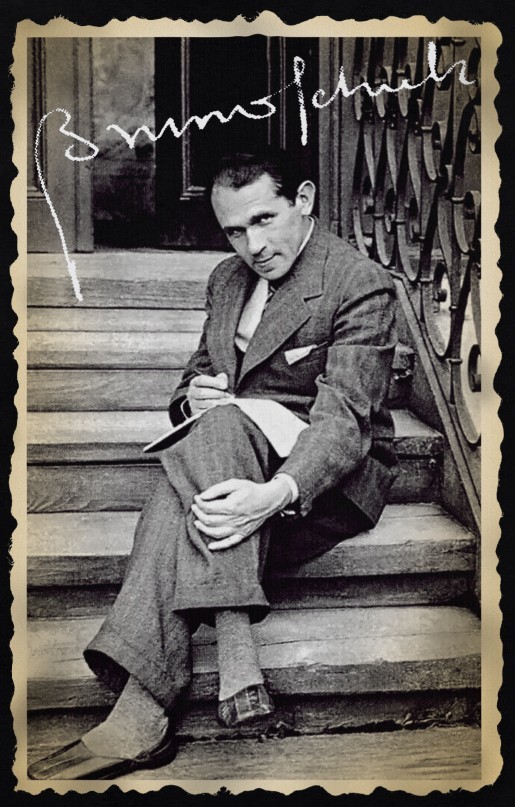

Benjamin Balint est connu des lecteurs français pour son remarquable Dernier Procès de Kafka (La Découverte, 2020), récit pionnier de la saga judiciaire qui s’est jouée en Israël autour des manuscrits de Franz Kafka[1]. Poursuivant son exploration des grands artistes juifs, de leur présence vive dans notre monde contemporain et de la question de leur « legs » collectif, Benjamin Balint a publié un livre stupéfiant, à la croisée de la biographie, de l’histoire culturelle et du récit littéraire, sur Bruno Schulz. Dans Bruno Shultz: An Artist, a Murder, and the Hijacking of History[2], on découvre la postérité fascinante d’une partie de son œuvre : notamment des fresques peintes dans les chambres d’enfants d’un officier nazi, redécouvertes, puis « sauvées » par des agents israéliens et exposées à Yad Vashem. Mais qui était Bruno Shultz ? Entretien avec Benjamin Balint.

Léa Veinstein : Votre livre commence par la rencontre directe avec des fresques peintes par Bruno Schulz en 1942, « rendues muettes par le temps », écrivez-vous, aujourd’hui exposées au musée de Yad Vashem à Jérusalem. Avant de revenir avec vous sur les circonstances de leur création et de leur arrivée en ce lieu singulier, j’aimerais repartir de ce que vous avez ressenti en les découvrant : « elles nous invitent à spéculer, à combler les manques ». Est-ce ce « manque » qui vous a poussé à écrire cette histoire ?

Benjamin Balint : Oui, sans doute. Comme toute œuvre d’art véritablement signifiante, ces fresques fragmentaires posaient plus de questions qu’elles n’en résolvaient, éveillant en moi l’élan de reconstituer un portrait plus complet, aussi insaisissable soit-il, de cette vie extraordinaire et brisée. « La réalité est aussi mince que du papier », écrivait un jour Schulz, et c’est précisément cette fragilité que j’ai ressentie face à ces contes fanés. Elles ont suscité une quête des pièces manquantes, des récits effacés, de la voix disparue d’un artiste perdu dans les ombres de l’histoire.

LV : Bruno Schulz occupe une place singulière dans cette galaxie des écrivains juifs d’Europe de l’Est, d’abord parce qu’il fut à la fois écrivain et artiste, ensuite parce qu’il est difficile à situer géographiquement : vous écrivez qu’il est « né autrichien, a vécu en Polonais, est mort en tant que Juif ». Comment tracer le portrait de quelqu’un d’aussi difficile à définir ? Que diriez-vous à un lecteur qui ne le connaît pas ?

BB : C’est vrai — Bruno Schulz échappe à toute catégorisation confortable. Les contours se brouillent dès l’abord : né sujet austro-hongrois dans la province disparue de Galicie, il devient adulte dans la Pologne indépendante et meurt, traqué et abattu, en tant que Juif sous l’occupation nazie. Alors, comment présenter un tel être aux lecteurs qui ne l’ont jamais rencontré ? Je dirais qu’il fut un alchimiste de l’ordinaire, croyant à ce qu’il appelait « la fécondité infinie de la matière » ; un écrivain qui transforma sa ville de province, Drohobycz, en un lieu de mythe universel ; un artiste dont le judaïsme n’était pas inscrit sur sa manche, ni même tout à fait lisible pour ses contemporains, mais profondément tissé dans la grammaire de sa vision. Je dirais : commencez à le lire où vous voulez, et préparez-vous à être dérangé.

LV : Ses textes sont accessibles en français dans deux ouvrages publiés chez Gallimard : Les Boutiques de Cannelle et Le Sanatorium au croque-mort. Sa prose est captivante, légèrement inquiétante, avec une forme de réalisme qui bascule sans cesse dans le monde du fantastique. Certains des plus grands noms de la littérature contemporaine, notamment aux États-Unis, se réclament de son influence (comme Jonathan Safran Foer, que vous citez disant : « les deux livres de Schulz sont les haches les plus affûtées que j’aie jamais croisées »). Pouvez-vous nous dire quelques mots de son style, et de ce qui, selon vous, fait sa grandeur ?

BB : Schulz écrit dans une langue dense, sensuelle, riche en métaphores saisissantes. Sa prose possède une densité enivrante, elle convie le lecteur à un état de perception accrue, où le réalisme plie et se dissout sous la pression de l’imaginaire. Ses phrases – luxuriantes, ramifiées, en fermentation permanente – ne décrivent pas tant un monde qu’elles le rêvent dans l’être. Ce qui, à mes yeux, fait la grandeur de Schulz, c’est sa capacité à capter l’imagination sans bornes de l’enfance, où il n’existe pas de frontière nette entre l’animé et l’inanimé, entre le passé et le présent. Le père devient un cafard, un album de timbres devient un registre métaphysique. Il transforme la « tandeta » – ce qui est bon marché, démodé, rejeté – en objets de merveille. Ces métamorphoses sont pour moi ce qui rend Schulz inimitable et inoubliable.

LV : De manière remarquable, Schulz était aussi artiste (et d’abord artiste, puisqu’il enseignait le dessin dans sa première vie professionnelle). Je l’avoue, je connaissais peu ses dessins. En préparant cet entretien, je suis allé en chercher, et sur Wikipédia, je suis tombé sur cette phrase énumérant les motifs récurrents de son œuvre graphique, qui m’a beaucoup fait rire par sa juxtaposition : « Les motifs récurrents de l’œuvre graphique de Bruno Schulz sont l’idole féminine et l’idolâtrie, le sadomasochisme, les scènes de table, les scènes de rue, les carrosses, le judaïsme et les nus féminins ». Est-ce aussi hétéroclite que cela ?

BB : Cela sonne effectivement assez cocasse, présenté ainsi ! Mais derrière ce bouquet excentrique, il y a quelque chose de plus profond : un artiste visuel dont les obsessions sont aussi symboliquement structurées que ses phrases. Le style graphique de Schulz — en particulier dans son cycle précoce Le Livre de l’Idolâtrie — est saturé par la figure de la femme en tant que fétiche, déesse punitive, détentrice de mystère et d’humiliation. Ces images ne sont pas de simples fantasmes voyeuristes. Elles naissent d’une dialectique masochiste profondément intériorisée : révérence et abaissement, désir et effroi. Appeler cela « éclectique » manquerait la cohérence interne de l’économie symbolique de Schulz : le talon aiguille devient un stylet ; la laisse, une ligne d’écriture. Comme il l’écrivait : « Dans notre enfance mythologisée, le monde était entier ». Ses dessins cherchent, trait d’encre après trait d’encre, à retrouver cette totalité à travers ses fragmentations érotiques et spirituelles.

LV : Revenons à votre travail. On sait que Schulz entretient un lien fort avec Kafka, auquel on le compare souvent. Vous consacrez un chapitre à cette relation, intitulé “Métamorphose : Kafka et Schulz”, où vous relevez notamment que les deux écrivains choisissent le prénom Joseph pour des personnages fortement autobiographiques. Comment comprenez-vous cela ?

BB : Il y a quelque chose d’intime et de révélateur dans le fait que Kafka et Schulz aient tous deux choisi « Joseph » pour leurs protagonistes. Le jeune narrateur Józef de Schulz est manifestement une figure de l’auteur lui-même, errant dans une version fantasmagorique de sa ville natale. Josef K. chez Kafka peut aussi se lire comme un autoportrait voilé – moins explicite, dissimulé derrière une initiale, mais hanté par les mêmes angoisses que Kafka a affrontées dans sa vie. Ce prénom commun résonne aussi bibliquement. Joseph, dans la Genèse, est un rêveur, un interprète, un fils chéri trahi et exilé. Schulz tisse délibérément cette résonance biblique dans son œuvre. Comme le Joseph de la Bible, le Joseph de Schulz est un visionnaire, qui voit à travers le masque de la réalité.

Josef K., dans Le Procès, se réveille dans un cauchemar d’accusation, homme innocent poursuivi pour un crime inconnu – ce qui ne peut manquer d’évoquer l’emprisonnement injuste du Joseph biblique. Mais Kafka inverse le modèle biblique : Josef K. est un rêveur enfermé dans un rêve éveillé de culpabilité, un exilé dans sa propre ville.

Tous deux, à travers Joseph, posent la question : comment lire l’énigme de notre vie ? Kafka y répond avec une sorte d’ironie tragique – Josef K. ne peut décoder la Loi et meurt en se sentant condamné et abandonné. Schulz y répond par une imagination défiant la fatalité – Joseph trouve de petites épiphanies qui sauvent des instants fugaces du néant.

LV : On dit souvent que Schulz fut le traducteur de Kafka en polonais. Vous expliquez que ce fut en réalité sa compagne Józefina Szelińska qui fit la traduction…

BB : La première traduction polonaise du Procès (1936) portait le nom de Bruno Schulz sur la page de titre. Mais c’est en réalité sa fiancée, Józefina Szelińska — brillante, discrète et trop souvent oubliée — qui fit ce travail de transposition du texte allemand. « Nous avons reçu 1000 zlotys, écrivait-elle plus tard, 600 pour moi et 400 pour Bruno – une répartition juste, puisque sans son inspiration, il n’y aurait pas eu de traduction. » Ce n’était pas de la simple générosité. C’était – disons-le ainsi – une reconnaissance de la présence catalytique de Schulz dans ce travail. Et même si Schulz n’a pas traduit les mots de Kafka, il a bel et bien traduit son univers dans son propre idiome. « Kafka décolle la surface réaliste de l’existence comme une membrane délicate », écrit-il dans la postface à la traduction du Procès, « et la plaque sur son monde transcendantal ». Cette postface n’est pas tant une lecture de Kafka qu’un autoportrait en miroir. « Son rapport à la réalité, écrit Schulz, est radicalement ironique, perfide, foncièrement malveillant – le rapport d’un prestidigitateur à sa matière première. » Cette phrase pourrait s’appliquer tout autant à Schulz lui-même.

Il ne faut pas oublier non plus la dimension amoureuse de cette collaboration littéraire. Józefina — que Schulz appelait « Juna » dans ses lettres — n’était pas une simple assistante littéraire. Elle était son égale, parfois même sa supérieure. Leur « co-auteurisation », si l’on peut dire, du Procès de Kafka fut un moment de double création. Mais c’est elle, pas lui, qui se pencha sur la page pour trouver le bon rythme, la syntaxe de l’angoisse, la cadence de l’absurde. Il lui prêta son nom ; elle prêta à Kafka son oreille.

LV : La relation de Schulz aux femmes est tout aussi complexe que celle de Kafka – et l’on voit à travers votre livre combien elles ont influencé son art. En France, on a redécouvert récemment Deborah Vogel grâce aux recueils de poèmes Figures du jour 1930 et Mannequins 1934, publiés par La Barque dans une édition bilingue français-yiddish. Que pouvez-vous dire de leur relation ?

BB : Deborah Vogel fut en effet une influence profonde, une correspondante et une âme sœur pour Schulz. Leur relation fut intellectuellement intense, émotionnellement chargée, nourrie d’admiration réciproque et de dialogue artistique. La sensibilité d’avant-garde de Vogel et sa rigueur intellectuelle stimulaient et défiaient Schulz à la fois. La poésie de Vogel — ses expérimentations de simultanéité et de montage, ce qu’elle appelait « une lyrique de l’immobilité froide et de l’ornementalité géométrique » — était aussi éloignée de la mythopoétique floride de Schulz que le verre l’est de la gaze. Et pourtant, ils se reconnaissaient. Dans ses lettres, Vogel évoquait leurs promenades et conversations comme « l’une de ces choses rares et merveilleuses qui ne se produisent qu’une fois dans une vie ».

Ce qui se jouait entre eux — érotique ? intellectuel ? les deux ? — demeure en partie voilé. Mais on peut dire ceci : elle le comprenait. Peut-être mieux que quiconque. Non comme un artiste à expliquer, mais comme une âme à contempler.

LV : On apprend que Deborah Vogel choisit d’apprendre le yiddish, langue relativement méprisée dans les cercles littéraires avant-gardistes de Lwów, pour y créer une poésie contemporaine. Schulz, lui, écrivait en polonais. Savait-il le yiddish ?

BB : Bruno Schulz vivait au carrefour des cultures. Mais la langue de son art fut le polonais, non le yiddish. Il appartenait à une génération de Juifs galiciens majoritairement élevés dans la langue polonaise, y compris dans sa ville natale — une ville où la vie juive orthodoxe cohabitait avec une forte influence polonaise. Il n’a pas reçu d’éducation juive traditionnelle, et rien n’indique qu’il ait lu l’hébreu ou le yiddish dans le texte. Il s’est engagé dans la littérature polonaise par instinct autant que par choix. Ce choix ne fut pas isolé : il faisait partie d’une construction de soi face à la culture dominante. Mais à travers Vogel, Schulz eut un accès indirect au milieu littéraire yiddish. Leurs échanges lui offrirent un terreau fécond pour élaborer une écriture moderniste juive en langue polonaise. Il fréquentait aussi d’autres écrivains juifs de Galicie qui franchissaient la barrière des langues, comme Rachel Auerbach, jeune essayiste et critique yiddishophone. Et les contemporains du monde yiddish remarquèrent le talent de Schulz. Certains, comme Vogel, le soutinrent de son vivant, d’autres le découvrirent après la guerre. Isaac Bashevis Singer, par exemple, le célébra plus tard comme un génie perdu de leur génération, qui avait transposé la musique du yiddish dans les tonalités du polonais. Comme le disait le critique Chone Shmeruk, Schulz représentait une situation emblématique des Juifs polonais de son temps : formés en polonais, mais héritiers d’un imaginaire juif.

LV : Deborah Vogel a été assassinée lors de la liquidation du ghetto de Lwów en 1942, avec sa mère, son mari et son fils de cinq ans. Bruno Schulz, lui, fut contraint de vivre dans le ghetto de Drohobycz. Comment sa vie a-t-elle changé à partir de ce moment-là ?

BB : Le transfert forcé dans le ghetto de Drohobycz a marqué l’effondrement tragique de la vie de Schulz. La violence, la perte, l’isolement ont creusé un fossé encore plus aigu entre sa vie intérieure — nourrie d’imagination — et l’horreur extérieure. Et pourtant, même là, dans des conditions de privation extrême, il a continué à créer — son imagination devenant un acte désespéré de dignité, de défi, et de survie spirituelle.

LV : Et puis il y a cette « rencontre » avec Felix Landau, un officier SS « au nom juif », dites-vous… vivant dans le ghetto, et qui connaissait déjà Bruno Schulz ?

BB : Felix Landau incarne en effet les sinistres ironies de cette époque : un SS nommé Felix, « l’heureux », dont la présence fit peser une terrible menace sur Schulz. Landau, « le démon gardien » de Schulz, devint l’arbitre pervers de son existence. Schulz était prisonnier d’un rôle tordu d’artiste-serviteur, son génie réduit à une monnaie de survie. Il devint un peintre de cour contraint d’esthétiser sa propre oppression, peignant des contes pour enfants à l’ombre du génocide.

LV : C’est dans ce contexte que Landau demanda — ou força — Schulz à peindre des fresques sur les murs des chambres d’enfants dans la villa qu’il occupait. Pouvez-vous les décrire, et dire ce qu’on sait de leur création ?

BB : C’est le genre d’ironie que le diable lui-même aurait pu inventer. Commander à Schulz de peindre des contes d’innocence et de merveilles sur les murs d’une chambre d’enfants dans une villa nazie n’était pas seulement grotesque : c’était une forme de sadisme. Schulz fut contraint d’évoquer l’innocence et la joie dans un monde où les deux avaient été anéanties. Et pourtant, à partir de cette coercition, il parvint à convoquer un reste d’autonomie. L’une des fresques représente un cocher — un conducteur casqué de bleu, les rênes tendues. C’est le dernier autoportrait de Schulz, et j’y vois une affirmation subtile de dignité.

LV : Le jeudi 19 novembre 1942, appelé « Jeudi noir », Bruno Schulz est abattu d’une balle dans la tête dans une rue du ghetto. Il existe plusieurs versions de son assassinat, et on ne sait toujours pas où son corps a été jeté. Vous écrivez de très belles pages sur cette incertitude : vous reprenez chaque hypothèse avec la précision d’un enquêteur. Et vous écrivez : « il nous reste une polyphonie de la mémoire ». Pourquoi était-ce important pour vous de restituer cette polyphonie ?

BB : Le récit de la mort de Bruno Schulz a toujours été enveloppé d’ambiguïté. Certains parlent d’un acte de vengeance — « tu as tué mon Juif, j’ai tué le tien » — selon une logique transactionnelle grotesque. Réduire son meurtre à cette seule ligne de dialogue nazi, c’est risquer de le mythifier, comme ce que David Grossman a appelé « un échantillon dévastateur de syntaxe nazie » — certes mémorable, mais insuffisant pour porter tout le poids de la réalité. Mais il existe d’autres versions. D’autres témoins. D’autres silences.

Écrire sur la mort de Schulz, ce n’est pas trancher pour une version, c’est écouter ce que j’appelle la « polyphonie de la mémoire » : une fugue de voix, contradictoires et incomplètes, chacune déformée par le traumatisme, le temps, ou l’insuffisance même du langage à fixer l’horreur. Pourquoi fallait-il recréer cette polyphonie ? Parce qu’elle est plus fidèle — plus fidèle à la nature même de l’histoire dans ses extrêmes, où les événements passent à travers le kaléidoscope de la peur et où aucun point de vue ne reste intact. Et, enfin : restituer les versions multiples du dernier jour de Schulz, c’est, à sa manière, affirmer la légitimité même de la pluralité. C’est aussi une forme de fidélité.

LV : L’histoire géopolitique complexe de la région a « déplacé » la ville de l’Empire austro-hongrois à la Pologne, puis à l’URSS, ensuite au Troisième Reich, et aujourd’hui à l’Ukraine (elle s’appelle désormais Drohobytch, à 64 km au sud-ouest de Lviv). La mémoire y est littéralement recouverte de strates, et il en va de même des fresques peintes par Schulz dans cette villa. Votre livre raconte leur redécouverte incroyable, en 2001, par un documentariste…

BB : Exactement. C’est un réalisateur allemand, Benjamin Geissler, qui les redécouvre, déclenchant un débat extraordinaire sur l’héritage et la mémoire. Que ces contes de fées refassent surface dans l’Ukraine postsoviétique, sous le plâtre écaillé de l’oubli, c’est presque trop emblématique. Leur redécouverte fut miraculeuse, leur extraction par des agents israéliens, controversée. L’héritage de Schulz se retrouva soudain pris dans des revendications nationales concurrentes — polonaises, ukrainiennes, juives — chacune voulant s’en faire la dépositaire. J’évoque une « martyrologie concurrentielle ». Cette dynamique troublante souligne la complexité politique entourant la mémoire de la Shoah. Elle montre comment la mémoire elle-même devient un champ de bataille, comment la « mémoire officielle » peut déformer et marchandiser la souffrance.

LV : Vous écrivez dans votre prologue que ces fresques nous montrent « comment la Shoah devient un objet de Realpolitik ». Qu’est-ce que cette histoire vous a appris sur ce sujet complexe, que vous n’aviez pas encore perçu dans « l’affaire Kafka » ?

BB : Très bonne question. Oui, j’ai toujours été fasciné par la façon dont le passé n’est pas seulement préservé mais disputé, par la manière dont les volontés d’un auteur peuvent entrer en conflit avec la façon dont les générations suivantes s’approprient son héritage, et par le paradoxe qu’il y a à vouloir « posséder » quelque chose d’essentiellement intangible – le génie, la création, l’héritage. Je m’intéresse à la distinction entre la possession possible d’un artefact et l’appropriation impossible d’un legs. Ces histoires concernent toujours bien plus qu’un individu ; elles reflètent la manière dont les sociétés se débattent avec la mémoire elle-même. Dans l’affaire Kafka, le conflit s’est déroulé dans une salle d’audience. En surface, il s’agissait de savoir qui possédait les manuscrits originaux — une vieille dame héritière, l’archive littéraire allemande de Marbach, ou la Bibliothèque nationale d’Israël ? Mais en creusant, il apparaissait que ce procès était symbolique : Israël et l’Allemagne — deux nations aux rapports très différents à Kafka — disaient en substance : « Kafka nous appartient ».

Avec Schulz, le contexte est différent — la Pologne de la guerre, l’après-Shoah — mais les questions sont tout aussi essentielles. Schulz était un écrivain et artiste juif polonais tué dans la Shoah, longtemps resté dans une relative obscurité. Puis, des décennies après sa mort, une fresque peinte dans une chambre d’enfant sous la contrainte nazie est redécouverte dans l’Ukraine moderne, et ce qui se passe ensuite est presque irréel : des agents de Yad Vashem s’emparent des fresques et les transfèrent en Israël, déclenchant un conflit international. C’est cela, le « détournement de l’Histoire » auquel renvoie le sous-titre du livre : un exemple frappant d’art littéralement et symboliquement approprié. En écrivant sur l’après-vie de Schulz, j’interroge la manière dont ces fresques sont devenues le centre d’un débat sur la propriété culturelle : appartiennent-elles au lieu de leur création (Drohobytch, aujourd’hui en Ukraine) ? au peuple juif, puisque Schulz fut une victime juive de la Shoah ? à la Pologne, puisqu’il écrivait en polonais et reste une figure majeure de sa littérature ? Ces questions n’ont pas de réponses simples — et c’est ce qui les rend si stimulantes.

LV : La dernière visite officielle d’une délégation ukrainienne aux fresques de Yad Vashem remonte à 2009. En lisant tout cela, on ne peut s’empêcher de penser que cette histoire s’est déroulée avant la guerre — laquelle aurait certainement mis ces fresques en péril…

BB : Les fresques de Schulz ont survécu à la Shoah par miracle — dissimulées sous des couches de peinture jusqu’à leur redécouverte en 2001 — puis furent extraites en secret et transférées à Jérusalem, dans ce qui fut qualifié à l’époque de « vol culturel ». Mais aujourd’hui, alors que des missiles russes frappent l’Ukraine, cet acte de « sauvetage » prend une tout autre signification. L’idée que les fresques soient plus en sécurité en Israël, autrefois controversée, apparaît désormais sous un jour différent, au moment où cette guerre menace directement les trésors culturels ukrainiens. Des musées sont pillés, des œuvres d’art volées en masse — comme si les envahisseurs ne cherchaient pas seulement à effacer un peuple, mais sa mémoire. À Marioupol, par exemple, des soldats russes ont vidé systématiquement les galeries, emportant tout, des bijoux scythes aux rouleaux de Torah. Des conservateurs ont risqué leur vie pour cacher les collections ; certains ont été kidnappés pour avoir refusé de révéler où elles se trouvaient. Des observateurs disent qu’il s’agit du plus grand vol d’art en Europe depuis les pillages nazis.

Le sort de Schulz illustre tragiquement ce que cette forme d’effacement culturel signifie : la guerre lui a tout pris. Il fut abattu dans laf rue, alors qu’il rapportait du pain à des amis affamés. Son corps fut enterré à la hâte dans le cimetière juif, mais même ce cimetière fut rasé — aucune trace ne subsiste. Son manuscrit final a disparu dans le chaos. Voilà ce que fait la guerre : elle réduit au silence les voix et brise les vases fragiles de la mémoire. Mais l’histoire de Schulz porte aussi une leçon de résistance. Face à la volonté de la guerre d’annihiler l’identité, tout acte de mémoire devient un geste de défi. Son legs nous rappelle que préserver la mémoire est une réponse — une réponse à ceux qui veulent l’effacer, dans cette guerre ou dans toute autre.

LV : Après les années passées sur l’affaire Kafka, et maintenant celles consacrées aux fresques de Schulz, vous continuez à observer comment Israël traite l’héritage complexe des écrivains juifs européens. Pourquoi cela vous semble-t-il si important aujourd’hui ?

BB : On pourrait dire des héritages culturels d’écrivains diasporiques comme Kafka, Schulz, ou les modernistes oubliés de Bucovine (qui seront au cœur de mon prochain projet) que les revendiquer entièrement, les nationaliser, c’est risquer de trahir ce centre fragile autour duquel leur vie et leur œuvre se sont construites — souvent en tension avec toute idée d’appartenance. Et pourtant, cet effort — pour garder, interpréter, débattre ces legs — me semble inévitable et nécessaire. Israël, né dans l’ombre d’une catastrophe et animé par une promesse de renaissance culturelle, a toujours entretenu un rapport complexe à la judéité diasporique — en particulier aux mondes juifs d’Europe anéantis. Les archives de Kafka, les fresques de Schulz : chacun constitue un cas d’étude de cette ambivalence. Chaque cas réanime la question de l’héritage culturel : comment un État fondé pour rassembler les exilés gère-t-il les restes textuels et artistiques d’un monde détruit ? Lorsque la Cour suprême israélienne a délibéré sur les manuscrits de Kafka, la question n’était pas seulement de savoir qui en détenait la propriété légale, mais qui pouvait en revendiquer la garde spirituelle. La même question surgit avec les fresques de Schulz — peintes sous la contrainte, disparues, puis exfiltrées par des agents israéliens. L’effort d’Israël pour les sauver a mis au jour la tension entre patrimoine et possession, entre honorer la mémoire et se l’approprier. Il faut se demander non seulement où ces voix doivent être archivées, mais où elles peuvent vraiment être entendues.

Propos recueillis par Léa Veinstein

Notes

| 1 | Voir dans K., de Philippe Zard : « Kafka : traité du méshéritage« . |

| 2 | Publié chez W. W. Norton & Company, non traduit en français |