Para el filósofo Bruno Karsenti, la forma que ha adoptado el auge contemporáneo del antisemitismo —que se organiza principalmente en torno a la negación— es prueba de que se está llevando a cabo un nuevo juicio contra los judíos. En esta conferencia, impartida en el Memorial de la Shoah el 4 de julio de 2025 con motivo del seminario anual de formación para los referentes «Racismo y antisemitismo» de las universidades, se propone abrirnos los ojos para que podamos reconocer lo inédito de la situación actual. Entonces surge una pregunta, dirigida tanto a los judíos como a Europa: la de su persistencia.

El antisemitismo es un fenómeno tan unánimemente condenado en nuestras sociedades que nos preguntamos cuáles son las razones de las polémicas que desencadena su análisis objetivo y las acciones para combatirlo.

Cuando el antisemitismo no se convierte en un problema público

Por sí sola, la intensidad de estas polémicas es un signo de los tiempos, un signo de nuestro malestar. Este malestar nace de la impresión de que, entre las sociedades europeas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, en las que el antisemitismo era una opinión manifiesta que tenía cabida en el debate público, y las posteriores al Holocausto, en las que ya no es así, algo perdura al tiempo que se transforma. Los judíos siguen siendo un problema, con la única diferencia de que ya no lo son simplemente por sí mismos, suscitando actitudes positivas o negativas en relación con lo que son, sino que también lo son, y quizás sobre todo, a través de los conflictos que se establecen sobre la forma de relacionarse con el odio del que siguen siendo objeto. Una parte importante del problema se centra en la medida de ese odio, en la consideración o no de su gravedad y en la aplicación de una política decidida para contrarrestarlo. En resumen, los judíos son ahora un problema a través de la lucha incómoda contra el antisemitismo, un antisemitismo que nadie puede ignorar, pero que nadie se pone de acuerdo en ver y calificar de la misma manera. Tal parece ser el destino de las sociedades democráticas liberales posteriores al Holocausto, en el momento en que hablamos.

Por lo tanto, hablar directamente de lo que conviene hacer o no hacer, decir o no decir sobre el fenómeno, no puede ser el mejor método. Hay que proceder de otra manera. Para referirse al antisemitismo contemporáneo, nos vemos obligados a pasar por la incomodidad que precisamente supone referirse a él, ya que forma parte integrante del fenómeno. En resumen, dado que el antisemitismo y el hecho de protestar contra él, sus manifestaciones efectivas en actos o palabras y las tachaduras e indignaciones reales o fingidas que suscitan, están inextricablemente entremezclados.

Eso es lo que haré para empezar: una serie de observaciones que no son tanto puntos de partida para abordar el problema planteado —las tendencias actuales del antisemitismo— como observaciones sobre lo que lo oculta. Y solo en un segundo momento, una vez extraídas las conclusiones de estas observaciones negativas e indirectas, intentaré hablar más directamente sobre el fenómeno.

Primera observación: si todo el mundo está de acuerdo en las cifras que importan, es decir, que el antisemitismo es un fenómeno que no ha dejado de crecer desde principios del siglo XXI, que los discursos que lo expresan están experimentando una difusión impresionante, que su proporción entre el conjunto de los delitos de odio por motivos religiosos o de origen es desorbitada, que el tipo de violencia que desencadena llega hasta el crimen sangriento y el asesinato de niños y que, desde el 7 de octubre, se ha alcanzado un nuevo pico, la síntesis de todos estos datos en un auténtico problema público no es, sin embargo, evidente. Porque para que haya un problema público, se necesitan ciertas condiciones que no se cumplen. La voluntad de los dirigentes políticos forma parte, sin duda, de esas condiciones, y la reciente celebración de unas jornadas sobre el antisemitismo bajo los auspicios del ministerio encargado de la lucha contra la discriminación, así como los textos legislativos presentados en las asambleas, señalan un punto de inflexión en este sentido. Pero la sociología de los problemas públicos nos enseña una cosa: esa voluntad solo tiene efectos si se apoya en lo que los sociólogos denominan «cultura pública».

Los judíos, ahora, son un problema debido a la difícil lucha contra el antisemitismo, un antisemitismo que nadie puede ignorar, pero que nadie está de acuerdo en ver y calificar de la misma manera.

La cultura pública es el plano en el que se elabora, dentro de la sociedad, la «problematización» de los hechos. En esta operación intervienen actores sociales muy diversos, pertenecientes a grupos variados, políticos y no políticos, académicos y no académicos, educativos y no educativos, mediáticos y no mediáticos… Para ello, es necesario que, a nivel de la conciencia colectiva, se tenga relativamente claro qué es el antisemitismo como problema específico, es decir, como fenómeno que atenta contra la convivencia en su conjunto, pero que lo hace en función del problema concreto que representa. O, dicho de otro modo, que lo hace en la medida en que expresa el odio hacia esa minoría tan particular que son los judíos.

Ahora bien, creo que, a pesar de todos los indicios que apuntan a que nos gustaría llegar a ese punto, todavía no lo hemos conseguido. El antisemitismo, como problema social y político trabajado y compartido, todavía no se ha configurado como un «problema público».

Racismo y antisemitismo: la tenaza de los dos extremos

Esto me lleva a mi segunda observación: el bloqueo parece depender principalmente de la dificultad que tiene la cultura pública (o la conciencia colectiva, si se quiere) para abordar hoy en día la distinción entre racismo y antisemitismo. Distinción que, sin embargo, no puede evitar hacer, como si algo le impidiera reducir completamente el segundo al primero, al tiempo que parece aberrante, aunque solo sea por el antisemitismo racialista históricamente demostrado, su completa descorrelación. Tendremos que volver sobre ello. Lo que se puede decir en un primer acercamiento, ya que se trata aquí de examinar un elemento de novedad en el período reciente, es que pronunciar ahora en un mismo aliento la fórmula «racismo y antisemitismo», o incluso denunciar a bombo y platillo «el antisemitismo y todos los racismos», se ha vuelto mucho más ambiguo que en los años 80 y 90.

La confusión que se manifiesta aquí tiene dos razones, que juntas forman una trampa de la que es muy difícil liberarse.

Por un lado, nos enfrentamos al hecho de que el racismo encuentra sin duda su eco en la extrema derecha, en el argumento de la defensa selectiva de los judíos, y solo de ellos entre las minorías, contra sus supuestos enemigos predilectos, que serían los sujetos procedentes de otras minorías, en particular las poscoloniales. En este extremo se ha instaurado una estrategia que politiza la lucha contra el antisemitismo de forma contraproducente, ocultando el hecho de que, en el destino de cada minoría, sea cual sea, se juega en términos de derechos e integración el destino de todas las minorías.

Por otra parte, nos enfrentamos al hecho de que el antirracismo, esgrimido por la extrema izquierda como causa eminente y punto culminante de la lucha contra la dominación, se convierte efectivamente en vector de antisemitismo. Esto ocurre de tres maneras: bien de forma negativa, al borrar la especificidad de este tipo de odio (pues, si bien el destino de cada minoría afecta potencialmente a todas las minorías, los destinos no son equivalentes entre sí); bien transmitiendo con complacencia o inconsciencia tropos antisemitas bajo el pretexto de la oposición a las élites (negar el recrudecimiento de este fenómeno es de mala fe); o, por último, y lo más importante, negando la realidad de un antisemitismo que efectivamente opera por parte de aquellos a quienes se designa y que se designan a sí mismos como «dominados» y «racializados» (este último punto se solapa con el segundo, pero no se confunde con él).

Se ve entonces la encrucijada en la que se encuentra la lucha contra el racismo y el antisemitismo. El problema se resume en el hecho de que, por un lado, se combate la distinción entre los dos términos, racismo y antisemitismo, y por otro, se aboga por la descorrelación, y que ambas posiciones permiten, e incluso favorecen, tanto el racismo como el antisemitismo.

En la etapa en la que nos encontramos en la lucha contra la discriminación y la persecución en general, es urgente replantearse la distinción entre racismo y antisemitismo, que se está volviendo analíticamente crucial.

Insistamos. No basta con decir, como para tranquilizarnos, que el antisemitismo sigue existiendo en la extrema derecha, subyacente a un racismo manifiesto (más a menudo de tipo culturalista-diferencialista que biológico), subrayar que este antisemitismo se manifiesta en cuanto se examinan las opiniones con suficiente detenimiento es muy insuficiente teniendo en cuenta la magnitud actual del antisemitismo en el otro extremo del espectro político. Por lo tanto, es necesario llamar la atención del público sobre el hecho de que el antisemitismo está experimentando su mayor auge fuera de la extrema derecha, que a menudo es impulsado por el antirracismo del que la izquierda se erige en abanderada, lo que a su vez proporciona argumentos fácilmente explotables por la extrema derecha en su estrategia política de defensa selectiva de una minoría frente a otras.

Esta observación lleva a una conclusión importante: en la etapa en la que nos encontramos en la lucha contra la discriminación y la persecución en general, es urgente reelaborar la distinción entre racismo y antisemitismo, que se vuelve analíticamente crucial. Pero la dificultad radica en que es crucial precisamente en un contexto en el que sabemos que el gesto se espera como una oportunidad por malas razones. En resumen, donde el riesgo de instrumentalización es real.

Pero como la invocación de este riesgo de instrumentalización sirve precisamente para que no se hable del antisemitismo, o solo se hable de él como un racismo que no distingue entre las minorías, ocultando el antisemitismo que se reinvierte en el antirracismo, no tenemos absolutamente ninguna opción. Solo a partir de la distinción reexplicitada —reexplicitación que, cabe señalar, no quieren ni la extrema izquierda ni, en realidad, la extrema derecha, que debe limitarse a postularla— podrá reconstruirse una lucha global contra la discriminación y la persecución, la que todas las democracias necesitan más. Por el contrario, si partimos de su unión bajo el epígrafe de un odio genérico hacia la alteridad en todas sus formas, nos encontramos atrapados. Porque este universalismo abstracto, ya sea bienintencionado o malintencionado, resulta en cualquier caso superado a la luz de las condiciones reales.

Antisionismo, Islam político y nuevo caldo de cultivo para el odio

Llego a mi tercera observación preliminar indirecta, sobre lo que hace que la lucha contra el antisemitismo tenga dificultades para articularse. Se trata de la evaluación del papel del islam político, como doctrina internacional con ramificaciones intranacionales, en el antisemitismo actual. Este papel puede adoptar diferentes aspectos. A menudo se combina con motivos que no tienen nada que ver con los musulmanes y el islam, pero también puede recurrir a fuentes teológico-políticas disponibles que interpreta en función de sus propósitos. Ya sea en su expresión internacional o en sus manifestaciones a escala nacional, negar que es una faceta del antisemitismo contemporáneo es absurdo.

Ahora bien, el problema aquí es que el análisis necesario, a nivel de la conciencia colectiva o de la cultura pública, sobre este punto, vuelve a estar bloqueado. La causa principal parece relativamente clara. El bloqueo se produce a favor del auge del antisionismo, que en los últimos años se ha convertido en una posición cuyo alcance ha crecido notablemente. El 7 de octubre no fue más que un amplificador y un acelerador espectacular, cuyos efectos no tardaron en manifestarse más de un día y no necesitaron, para manifestarse, los crímenes cometidos por Israel en Gaza en los meses siguientes.

Lo nuevo es el fondo de aceptación generalizada de la ilegitimidad intrínseca del sionismo, que permite que se propaguen y renueven posiciones claramente antisemitas.

Lo que me gustaría señalar en lo que a nosotros respecta es que, también en este caso, estamos muy lejos de los años 70 u 80, es decir, de aquella época en la que el antisionismo era una postura que se denominaba tercermundista, en apoyo a las luchas de emancipación nacional anticolonial. En veinticinco años se ha producido un doble movimiento. Por un lado, se han unido los términos «sionismo» y «colonialismo» en amplios sectores de la opinión progresista, mucho más allá de las posiciones radicales defendidas por grupos reducidos. Esta unión se produjo en un contexto de asombrosa ignorancia de las respectivas historias nacionales de los pueblos implicados y de una simplificación drástica de lo que se engloba bajo el término «colonialismo». Por otra parte, la segunda tendencia fundamental ha sido la inhibición sistemática de cualquier cuestionamiento sobre la naturaleza de las supuestas fuerzas liberadoras, incluso cuando su proyecto nacional se deterioraba manifiestamente en un programa religioso reaccionario de tipo islamista, programa en el que la abolición de toda soberanía judía, e incluso de toda existencia judía en Oriente Medio, tiene el valor de un credo unificador que nada puede cambiar.

Por supuesto, la relación entre el tercermundismo, el antisemitismo y el islamismo, en sí misma, no es nueva. Basta pensar en la obra de mediados de los años 90, editada por La Vieille taupe, Les Mythes fondateurs de la politique israélienne (Los mitos fundadores de la política israelí), de Roger Garaudy. Lo que sí es nuevo, en cambio, es la aceptación generalizada de la ilegitimidad intrínseca del sionismo, que permite que se extiendan y renueven posiciones radicales de este tipo, claramente antisemitas. Ahora bien, esto tiene como consecuencia que la lucha contra el antisemitismo debe llevarse a cabo necesariamente hasta alcanzar ese fondo común de rechazo de la legitimidad.

Aquí es donde se capta un punto fundamental: este fondo está constituido por opiniones que no se consideran antisemitas y que no ven en absoluto nada reprochable en la confusión que hacen constantemente entre antisionismo y crítica de la política israelí. Sin embargo, es cierto que ahí, en lo que corresponde entonces a la negación en sentido estricto, se encuentra uno de los principales caldos de cultivo del antisemitismo. Por esta razón, independientemente de sus giros tautológicos, hay que aplaudir la pertinencia de la definición de antisemitismo de la IHRA: al haber sabido dar todo su lugar a este factor, sigue siendo el mejor apoyo con el que contamos por el momento. Su mérito, en efecto, es que, sin caer en la confusión, orienta correctamente la mirada hacia el antisemitismo del que el antisionismo se ha convertido hoy en día en canal. Negarlo, como quiso hacer, en nombre de una idea totalmente formal de la libertad de expresión, la «Declaración de Jerusalén» que se le opuso, es dar la espalda al problema real, una vez más por miedo a la instrumentalización. Pero, como anteriormente, la invocación del riesgo de instrumentalización se denuncia como una estrategia para ocultar el hecho objetivo del antisemitismo alojado en el antisionismo. Que haya algo real detrás de la instrumentalización, que la instrumentalización solo sea posible sobre lo real, es lo que la denuncia de la instrumentalización se esfuerza por hacer olvidar. Desde el 7 de octubre, ante la explosión de esta realidad, algunos firmantes de la Declaración de Jerusalén se han dado cuenta de ello, lo que les ha llevado, de forma más o menos explícita, a retractarse.

El caldo de cultivo del antisemitismo actual está formado por opiniones que no se consideran antisemitas y que no ven absolutamente nada reprochable en la confusión que constantemente hacen entre antisionismo y crítica de la política israelí.

Así, mientras que hoy en día hay que partir de la distinción entre racismo y antisemitismo para reelaborar un panorama general, aquí, por el contrario, es imperativo poner de manifiesto el punto exacto en el que el antisionismo y el antisemitismo se comunican, su profunda correlación. Esto debe hacerse sin equiparar un término con el otro, sin lanzar la acusación de que todo antisionismo es ipso facto antisemita, sino confrontando al antisionismo con la explicación de sus fundamentos. Y desenmascarando así el hecho de que hoy en día no hay justificación para el antisionismo —si por ello entendemos una postura que no se contenta con criticar la política israelí, sino que llega a rechazar que el Estado de Israel, tal y como se constituyó en 1948, merezca seguir existiendo—, que no existe ninguna postura de crítica radical de este tipo que no deba rendir cuentas al antisemitismo que se reaviva en ella, a través de la idea de que se quiere destruir uno de los ejes en torno a los cuales se ha construido la existencia de todo el pueblo judío. Esta labor de desenmascaramiento del razonamiento antisionista ha sido llevada a cabo magistralmente por Julia Christ en las columnas de la revista K., y me limito a invitarles a leerla.

El «hecho judío» europeo y la singularidad francesa

Por último, una última observación indirecta. Es a la vez la más sencilla y la más difícil de explicar. Dicho de forma sencilla: se refiere a la negativa a ver quiénes son los judíos. A ver quiénes son, no de forma abstracta como sujeto colectivo atemporal, ese otro mítico y fantaseado sobre el que se han proyectado tantas cosas a lo largo de la historia, sino como grupo minoritario con su propia historia. Una historia cuyo centro de gravedad fue Europa en la época moderna, hasta el Holocausto, y cuya existencia policéntrica, distribuida por todo el mundo en diferentes centros judíos, se reconfiguró en cierta medida en la época posterior al Holocausto. En este policentrismo posterior al Holocausto, como sabemos, son Israel y Estados Unidos los que, con diferencia, ocupan el lugar más importante. Pero lo que sería un gran error olvidar es que Francia no ha dejado de constituir una singularidad, debido al importante centro de vida cultural y espiritual que ha resurgido tras la catástrofe.

Esto nos concierne en primer lugar, y quiero detenerme un momento en este punto. Francia no es un país cualquiera para los judíos. Nunca lo ha sido, pero se puede decir que lo que era cierto ayer lo es aún más hoy. Esta singularidad del centro judío francés se ha acentuado en la época contemporánea gracias a que, a pesar de Vichy, se evitó la erradicación, y luego gracias a las migraciones relacionadas con los procesos de descolonización de los años sesenta.

Que Francia sea, a partir de ese periodo, el único centro judío de Europa que cuenta con más judíos después de la destrucción que antes, es algo que no se destaca lo suficiente. Sin embargo, se comprende el alcance de este hecho tan pronto como se expresa con todas las letras y se intenta comprender lo que significa. Aquí, en el país revolucionario que fue el detonante de la emancipación civil y política de los judíos —propuesta a la que los judíos se ajustaron como al gradiente de su destino moderno—, su persistencia se declinó después de 1945 a modo de renacimiento. El sentido del verbo persistir adquirió un significado distinto al de subsistir. Y esto ocurrió de manera diferente que en Israel y Estados Unidos. Porque, en comparación con estos dos grandes centros, el centro judío francés se ve afectado por una característica única: lo quiera o no, le corresponde encarnar cada día la negación factual de que la existencia judía europea ya no tiene futuro después del Holocausto. O también que la «destrucción de los judíos de Europa», por retomar el sobrio y claro título del libro de Raul Hilberg, no se sancionó en todos los lugares de Europa con su desaparición o con una subsistencia que no fuera más que residual.

Debemos volver a aprender a ver, y al mismo tiempo a mostrar, quiénes son los judíos. Lo que nos impide hacerlo, además del temor a pronunciar palabras «excluyentes» para otros, es el riesgo de que el argumento sea captado de forma reaccionaria, lo que equivale a seleccionar una «minoría buena» frente a otras que se estigmatizan como inasimilables.

Ahora bien, si esta afirmación nos llama la atención, es porque sentimos el esfuerzo que hay que hacer para que sea plenamente comprensible, en contra de todo lo que la oscurece hoy en día. Por lo tanto, existe un hecho judío europeo, y la situación francesa es el ángulo privilegiado desde el que se aborda esta realidad. Este hecho es inseparablemente sociológico e histórico. Tiene una densidad presente, pero esta densidad, o esta «facticidad», se debe a que en él se refleja una larga historia que, más allá de todas las fallas y todos los abismos, continúa. Esta historia es la de una minoría muy particular, cuya trayectoria está evidentemente marcada por el odio, la discriminación y la persecución de la que fue y sigue siendo objeto —el antisemitismo—, pero que no se limita a ello, ya que la paradoja es que esta cara negativa es inseparable de una cara positiva: la contribución judía al propio proyecto europeo, considerado en todo su desarrollo y su vocación emancipadora de individuos y pueblos.

Al redactar el informe en el que participé este año en el marco de las Jornadas contra el antisemitismo, pude comprobar hasta qué punto hablar del «hecho judío europeo» o del «hecho judío en Europa» hería sensibilidades. Lamentablemente, la expresión fue descartada y se optó por la más vaga «mundos judíos». Tampoco en este caso es difícil entender por qué.

El temor es siempre el mismo, como en el caso de la distinción demasiado marcada entre racismo y antisemitismo, o en el de la conjunción entre antisionismo e islam político: se teme que al hablar así se ofenda a otras minorías, cuyo grado de «facticidad» no sería tan reconocible. Es decir, que no podrían prevalerse de la misma incorporación a la historia de Europa y a los procesos de emancipación nacional que la conforman. Más aún, lo que se teme, si se va un poco más allá, es que la historia colonial y poscolonial de Europa quede relativizada, que su dimensión, igualmente constitutiva de la Europa moderna, pero en un sentido fundamentalmente diferente de la historia de los judíos, quede relegada a un segundo plano y que los crímenes y las opresiones que la conforman queden ocultos.

Se trata, en efecto, de una tarea difícil, ya que estos escollos no son ficticios. Pero hoy en día es esencial superar las evasivas si queremos ver con claridad la realidad del antisemitismo contemporáneo. Porque aquí llegamos a la raíz del problema: si la especificidad del antisemitismo actual es tan difícil de identificar, no es porque otras víctimas muy diferentes se presenten protestando contra el olvido que afecta a los crímenes y sufrimientos que les conciernen, olvido supuestamente imputable a la sombra que el Holocausto proyectaría sobre la representación global de los crímenes europeos. Esta tesis, la de una competencia en el reconocimiento de los males, es superficial, y limitarse a recordarla no sirve de nada. El verdadero problema es la incapacidad actual de Europa para autoanalizarse en todas sus dimensiones, es decir, para distinguir los diferentes hilos que componen su realidad, en la que se han visto implicados, de maneras irreductibles entre sí, los diferentes grupos minoritarios presentes.

Entre estos grupos figuran los judíos, como minoría singular. No esforzarse por desentrañar esta singularidad del ser minoritario que encarnan los judíos, no intentar comprender y hacer comprender en qué consiste esta declinación judía de la condición minoritaria —donde, y esto es una parte importante del problema, se trata del ser minoritario como tal—, es privarse de cualquier medio para avanzar. Por lo tanto, debemos volver a aprender a ver, y al mismo tiempo hacer ver, quiénes son los judíos.

Lo que nos impide hacerlo, además del temor a pronunciar palabras «excluyentes» para otros, no lo ignoro, es el riesgo de que el argumento sea captado de forma reaccionaria, lo que equivale a seleccionar, como ya se ha señalado, una «buena minoría», a ennoblecerla decretándola siempre «doméstica», en contraposición a otras que entonces se estigmatizan aún más como inasimilables. El hecho de que no se trate precisamente de asimilación y domesticación, sino de integración y diferenciación interna de una sociedad política que se renueva, basta evidentemente para descalificar el argumento. Al menos si se adopta, como creo que es absolutamente necesario hacer en estas cuestiones, una posición socialdemócrata coherente. En cualquier caso, a quienes les preocupa este riesgo, se les responderá lo mismo que antes: hacer prevalecer sistemáticamente el argumento de la instrumentalización es un error tanto político como moral. Porque eso supone presuponer que el hecho de la instrumentalización importaría más que la realidad de lo que se instrumentaliza, cubierta así con un velo pudoroso: el antisemitismo como tal, el hecho judío como tal. Por el contrario, debemos atravesar todas las pantallas que se interponen entre nuestra mirada y lo que es, si queremos combatir el antisemitismo y restituir su consistencia histórica al hecho judío.

Recapitulemos los obstáculos que han revelado nuestras observaciones preliminares: deficiencia de la cultura pública sobre el hecho de que el antisemitismo es un problema de todos (y no de un segmento restringido de la sociedad); incapacidad para distinguir y articular correctamente el racismo y el antisemitismo, donde, con el pretexto de un universalismo fácil, se disuelven los rasgos salientes del segundo en la buena conciencia que confiere la lucha contra el primero; patología del antisionismo que, con o sin mala fe, no percibe lo que conlleva en términos de rechazo a la persistencia de los judíos; y, por último, la reticencia a restituir el sentido europeo del «hecho judío», en la época postholocausto en la que nos encontramos, es decir, después de que se hayan reconstruido tanto la existencia judía en Europa como el proyecto europeo, elevado a una mayor conciencia de sí mismo después de 1945.

Entonces, para terminar, habiendo aprendido todas estas dificultades, ¿podemos decir algo más directo sobre el antisemitismo al que nos enfrentamos en este momento? Hasta ahora lo hemos visto perfilarse de forma implícita. ¿Podemos ahora rasgar el velo y abordarlo de frente, captarlo de un vistazo?

Es posible, si partimos de lo que acabamos de ver sobre la realidad judía y las reticencias que suscita el reconocimiento de su singularidad.

De los antiguos juicios contra los judíos al «nunca más» europeo

Cuando se analizan los diferentes juicios contra los judíos a lo largo de su dilatada historia, la postexílica, que, al ritmo de las migraciones, encontró en Europa su principal espacio, y la que, entre finales del siglo XVIII y finales del XIX, se situó bajo el signo de la emancipación, es decir, de su integración en las naciones como sujetos dotados de los mismos derechos que todos los demás, se observan dos grandes bloques. La cuestión, debatida por filósofos e historiadores, es saber qué permanece y qué cambia de un bloque a otro, si el término «antisemitismo» ya era utilizable en la época premoderna, qué cambia con su racialización y su determinación como discriminación y persecución más sociales que legales e institucionales, dado que la vida de los judíos se desarrolla en sociedades nacionales supuestamente igualitarias.

Hay que repetir que la negación del antisemitismo es tan activa como el propio antisemitismo, se manifieste o no. Y que se expresa tanto de buena como de mala fe.

No intervendré en este debate, que gira en torno a la articulación a largo plazo entre el odio antijudío de carácter predominantemente religioso y el antisemitismo «racional», basado en argumentos cientificistas, si no científicos, en los que se restablece la desigualdad sobre un fondo de igualdad. Sin embargo, me parece que se puede apreciar un contraste entre dos modalidades de odio, cuyas lógicas pueden combinarse evidentemente —los productos de estas combinaciones se superponen en el tiempo—, pero que no por ello son menos distintas en sus principios.

Durante mucho tiempo, el juicio contra los judíos ha sido lo que yo llamaría un juicio de separación. No quieren escuchar la buena nueva, no quieren fundirse en la unidad inseparablemente humana y divina instanciada en el cuerpo de Cristo, el que define a la Iglesia en su forma cristiana. No quieren «unirse a nosotros», siendo el «nosotros» no solo mayoritario, sino que pretende ser totalizador bajo la égida del universalismo cristiano, irritado por la resistencia que encuentra por parte de aquellos que dicen «no», aferrados a su afirmación inicial, renovada, que es la palabra clave del odio que se les profesa, a su «obstinación».

Desde el punto de vista de este odio muy antiguo, debido a una separación insoportable, a un rechazo inaceptable de la convivencia, es cierto que la modernidad nacional laica ha cambiado muchas cosas. Al integrar a los judíos en las naciones en construcción y al conseguir que los judíos aceptaran otro tipo de bautismo, esta vez no cristiano (a veces con reticencia, a veces con entusiasmo, sin prejuzgar la gradación entre ambos), se cambió de paradigma. Tanto es así que se podría haber creído en la extinción del odio. No fue así, y lo que el antisemitismo sigue significando para nosotros lo entendemos sobre todo a partir de ahí. El juicio que se hizo a los judíos fue menos un juicio de separación que un juicio de integración, es decir, casi lo contrario. Integración, pero una integración falseada, una incorporación denunciada como corruptora y patológica. Dicen que se unen a la historia de todos, pretenden jugar el juego de la igualdad ciudadana, pero es para promover mejor sus intereses particularistas ocultos, conspirar en la sombra, desviar el movimiento en su beneficio, actuar para dominar el mundo. O también, para corromper la pureza de las comunidades nacionales, introducir en ellas un elemento extraño patógeno, precipitar la degeneración, poniendo en grave peligro la unidad que la «mayoría» pretende encarnar al realizarse en forma de nación.

Europa se ha propuesto superar tanto el antijudaísmo por motivos de separación como el antisemitismo por motivos de integración corruptora. Al reconstruirse en cada una de sus naciones y hacerlas converger en valores comunes, Europa se ha alineado bajo el lema «nunca más».

Desde la separación insoportable hasta la integración desviada, el juicio contra los judíos se complicó y se intensificó. Con un eco continuo, se alimentaba de un odio fabricado en los recovecos de la socialización moderna. Tan pronto como estuvo en condiciones de ganar el aparato del Estado y definir su eje, ocurrió lo peor. El Holocausto fue el punto culminante del antisemitismo moderno, que acabó con la vida de dos tercios de los judíos europeos en todo el continente.

Precisamente, de estos dos juicios clásicos contra los judíos, la Europa posterior al Holocausto quiso y sigue queriendo ser la conjura. Esta resolución tácita no se instauró en un día, pero las décadas de la posguerra la impusieron progresivamente: Europa se propuso superar tanto el antijudaísmo por motivos de separación como el antisemitismo por motivos de integración corruptora. Al reconstruirse en cada una de sus naciones y hacerlas converger en valores comunes, Europa se ha alineado bajo el lema «nunca más». Y es igualmente notable que lo haya hecho concibiendo de manera positiva la función que ha venido a cumplir el Estado judío, Israel, una vez fundado. En resumen, finalmente dio crédito al sionismo realizado. Es legítimo que exista un Estado dedicado a la defensa de los judíos, entendiéndose que no se puede confiar en las naciones modernas no judías para garantizar absolutamente que este tipo de discriminación y persecución, la que se abate sobre la minoría estructuralmente minoritaria, sobreexpuesta por definición, nunca pueda culminar en la repetición del crimen.

Sobre todo porque el antisemitismo no ha desaparecido en absoluto. En la curva de la Europa posterior al Holocausto, no ha dejado de reavivarse, tomando nuevos relevos.

Por lo general, cuando se cuestiona el «nuevo antisemitismo», se presta atención a estos nuevos actores y sus mutaciones: a los negacionistas de derecha e izquierda de los años 70 y 80 se han sumado los islamistas radicales, los populistas de derecha e izquierda, los neocristianos… El recorrido indirecto que hemos seguido aquí tenía precisamente como objetivo cambiar de enfoque. Porque lo «nuevo» reside sobre todo en un nuevo caldo de cultivo, en otra problemática, que hace posibles las acciones o las declaraciones manifiestas de estos agentes antisemitas visibles. Sobre todo, en este terreno mucho más amplio, hay que repetir que la negación del antisemitismo es tan activa como el propio antisemitismo, se manifieste o no. Y que se expresa tanto de buena como de mala fe.

La pregunta pertinente a la que conduce este desvío es, entonces, si se ha puesto en marcha un nuevo juicio contra los judíos en el espacio temporal y mental de la Europa posterior al Holocausto, o si los nuevos actores siguen recurriendo a los mismos resortes lógicos de los que procede históricamente el odio, y si solo se trata de los dos juicios anteriores, perpetuamente reestructurados.

Creo que sí existe una nueva lógica y que, si bien es perceptible desde principios de la década de 2000, el período posterior al 7 de octubre la ha puesto al descubierto. Aún queda por describir y nombrar lo que todos tienen ante sus ojos.

El nuevo antisemitismo es aquel que busca abrir la era posterior al Holocausto y respirar en un mundo en el que los judíos no persistan.

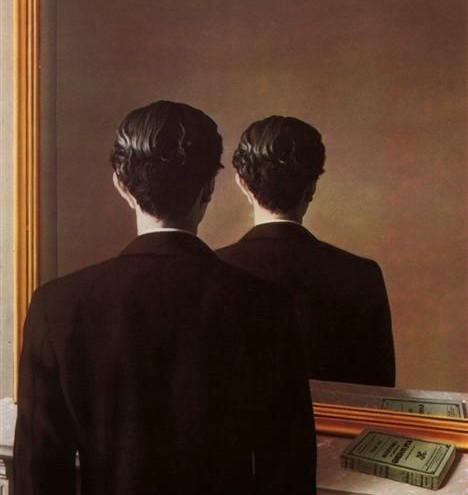

Se trata de la lógica de un nuevo juicio al estilo de Kafka. Los judíos son juzgados y, al igual que Joseph K. en El proceso, se esfuerzan por comprender de qué se trata. No lo son por causa de la separación, ni por causa de una integración corruptora, sino por causa de la persistencia. Persisten en ser judíos, persisten en decirse judíos, persisten en un ser judío que no debe tener cabida en un mundo en el que, sin duda, se fomenta y se acoge favorablemente el hecho de decir y reivindicar la propia identidad, pero precisamente no de esa manera.

Es el nivel de análisis, el grano exacto de los fenómenos al que hay que llegar para abordar hoy de frente el antisemitismo. ¿Qué hay de tan problemático en esa persistencia, según su modalidad, para ciertos sectores de la opinión europea? Responder a esta pregunta es un programa de investigación en sí mismo, tanto en filosofía política como en ciencias sociales.

El antisemitismo tras el Holocausto: odiar la persistencia

Lo que se puede decir a modo de introducción es que, en este caso, persistir en considerarse judíos y persistir en el proyecto moderno de Europa se presentan como inseparables. Los judíos persisten en la Europa posterior al Holocausto y, al persistir, hacen que Europa persista. Fuera de Europa, esta doble persistencia tiene un apoyo esencial en la realización del sionismo y el mantenimiento de la existencia de Israel. Los judíos, al persistir, llevan la persistencia como virtud cardinal de Europa, tal y como ha sabido reconstruirse a pesar de todo. Que la conciencia europea, y más generalmente occidental, pero que se ha forjado desde el centro europeo, ya no pueda soportar verse a sí misma así, que tropiece con la cuestión de su propia persistencia, es una causa que creo poderosa y nueva del antisemitismo contemporáneo. De ahí se deriva el hecho señalado anteriormente: la dificultad de reconocer la densidad y la profundidad del hecho judío, del que forma parte el sionismo realizado, por muy criticable que sea, pero como rasgo constitutivo de la persistencia judía, como modalidad, precisamente política, de existencia de los judíos en la época posterior al Holocausto.

Los judíos sienten ahora este odio por su persistencia como una mordedura casi permanente. Desde el 7 de octubre, se ha convertido en el doloroso trasfondo de su condición.

Los judíos, pero no solo ellos. Digamos todos aquellos y aquellas que sienten que en torno a la persistencia del hecho judío, y a la reacción repulsiva que desencadena, se está desarrollando una crisis política y social de gran envergadura. Terminaré mi exposición con lo que para mí ha sido revelador de este odio y su mordedura. Un odio cuyos portadores, muy a menudo, no se consideran antisemitas, pero que en realidad lo son profundamente y que, en mi opinión, son el verdadero sustrato del antisemitismo actual, más allá de los actores antisemitas comúnmente catalogados. Retrospectivamente, se podría decir que fue el tono general de la época el que marcó el inicio de lo que hoy vemos constantemente en las manifestaciones de antisemitismo que se registran y se borran indefinidamente.

Este punto de partida fue el arranque en múltiples lugares públicos donde habían sido colocados —en particular en centros escolares y universitarios, supuestos lugares emblemáticos de la reflexividad en democracia— de carteles que reproducían los retratos de los rehenes que habían sido secuestrados por Hamás. ¿Qué motivación hay detrás de este acto de rabia, de este gesto de violencia inseparablemente simbólica y real? Si nos limitamos al acto en sí, ¿qué intención mueve al actor que rasga el retrato de hombres, mujeres y niños, cuyo destino es el de cautivos judíos, en manos de secuestradores que tienen sobre ellos el poder de vida o muerte?

Se ha recordado en varias ocasiones en K., tanto contra los antisionistas como contra la política del Gobierno israelí durante la guerra. Un rehén no es cualquier tipo de víctima. Hombre, mujer, niño o anciano, es alguien de quien se espera, sin poder estar completamente seguro, que siga «vivo». Entendamos que sigue vivo y que puede volver a vivir entre los suyos. El rehén judío es, por tanto, el portador eminente de la persistencia de la vida judía, en quien se encarna la esperanza de que «los judíos», en algún lugar, sigan vivos. ¿Sabían lo que hacían quienes arrancaban los carteles de los rehenes? Sí y no. Las disposiciones deben variar entre los individuos, entre la negación como negación (inconsciente) y el simple ocultamiento (consciente). Lo que se puede decir en cualquier caso es que algo en ellos lo sabía, y que actuaban en consecuencia. Ese algo que lo sabe en ellos es su confusa conciencia de que quieren salir de la Europa y del mundo posterior al Holocausto. Pero esa salida no se produce sin pagar un precio, en términos de repetición, simbólica en su caso, real para los asesinos de judíos que no han faltado en las últimas dos décadas.

Terminar con estas palabras precisamente en este lugar, el memorial del Holocausto, hará, espero, que mi discurso sea más fácilmente audible que en cualquier otro sitio. El nuevo antisemitismo es aquel que busca abrir la era de la posguerra posterior al Holocausto y respirar en un mundo en el que los judíos no persistan, invitados en el mejor de los casos a disolverse en la variedad de identidades múltiples, todas ellas reducidas a preferencias subjetivas que no dicen nada de nuestro mundo común. Es el antisemitismo de un después redoblado, de un después del después. Su objetivo es la persistencia de los judíos. Es a él a quien hay que cerrarle el paso.