Sobre Benjamin Balint, El último proceso de Kafka. El sionismo y el legado de la diáspora, La Découverte, 2020[1].

La historia es bien conocida: Kafka pidió a su amigo Max Brod que destruyera sus manuscritos. Max Brod no sólo no lo hizo, sino que se convirtió en el guardián de la memoria del escritor, su biógrafo y editor, y el propietario de la mayoría de sus manuscritos, que se llevó a Israel. ¿A quién pertenecen ahora todos estos archivos? En su libro-investigación, Benjamin Balint ha seguido los avatares de los manuscritos de Kafka, desde las querellas políticas y literarias hasta el desenlace judicial. Philippe Zard lo ha leído, y vuelve a contar para K. la historia de una malherencia.

Tendríamos que inventar una palabra. Probemos: malheredar[2].

malheredar (verbo): heredar de forma torcida

Malherencia: herencia indebida. “Complejo de malherencia”: sentimiento de no poseer realmente lo que se ha heredado, de no ser digno de ello, de haberlo usurpado. Por ejemplo, la malherencia de los manuscritos de Kafka por Max Brod, Ester Hoffe, Eva Hoffe, la Biblioteca Bodleian (Oxford), la Biblioteca Marbach, la Biblioteca Nacional de Israel, etc.

El último proceso de Franz Kafka

Las fábulas de Kafka están llenas de estos accidentes de transmisión. En “Die Kreuzung” (traducido al español como “El híbrido” o “La cruza”), reescritura juguetona e inquieta de una rima de Pascua, el narrador expresa su desconcierto ante un animal híbrido, incómodo consigo mismo, mitad gato, mitad cordero, que ha heredado de los “bienes de su padre” y concluye, impotente y perplejo: “Tal vez el cuchillo del carnicero sería una liberación para el animal, pero debo rechazarlo: ¿no es mi herencia?”[3] En “Die Sorge des Hausvaters” (“La preocupación de un padre de familia”) el narrador sufre al pensar que esa entidad heteróclita, dotada de vida y habla, llamada Odradek, “bobina de hilo plana con forma de estrella” que ronda su casa, podría sobrevivirle.[4]. ¿Qué hacer con Odradek? ¿Qué hacer con la masa informe de notas póstumas de Franz Kafka? Aún más, ¿quién tiene derecho a heredar de Kafka? ¿A quién pertenece Kafka?

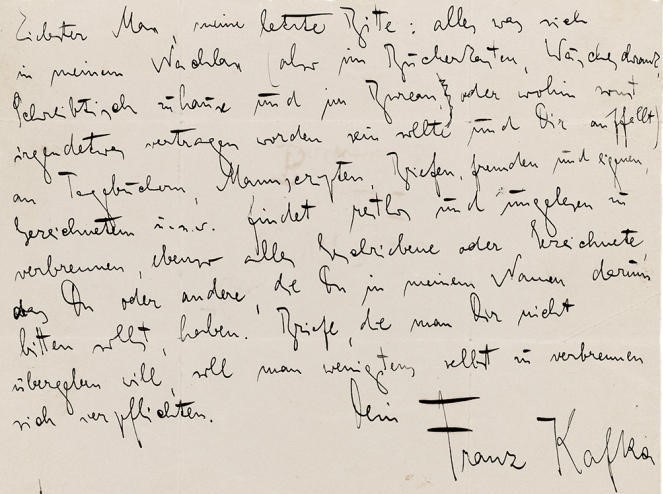

Estas son las preguntas que alimentan el bello ensayo de Benjamin Balint, “Kafka’s Last Trial” (2018) (“El último proceso de Kafka”), cuya traducción al francés publica La Découverte (por desgracia, plagada de errores manifiestos). El punto de partida es bien conocido: tras el funeral de Franz Kafka (11 de junio de 1924), Max Brod descubre en el despacho de Kafka “una voluminosa colección de cuadernos inéditos, borradores inacabados y su diario” (p. 142), así como dos notas sin fecha en las que se le ordenaba “quemar sin restricciones” todos los cuadernos, manuscritos y cartas que hubiera dejado. Sabemos lo que ocurrió: Max Brod se encargó de contravenir estos últimos deseos publicando las páginas que su autor había consignado a las llamas. Porque estaba convencido de que Kafka -habitado por un ideal artístico que se creía incapaz de alcanzar- nunca había reconocido su propio genio; porque había llegado a convencerse de que Kafka, conocedor de la admiración que su amigo le profesaba, sabía que confiaba esta tarea destructiva a la persona menos dispuesta a llevarla a cabo…

Balint podría haberse contentado con desenrollar linealmente el hilo de este problemático legado: la labor editorial de Brod en los años 20 y 30, el parón de 1935 (cuando los libros de Brod y Kafka, publicados por Salman Schocken, fueron incluidos en la lista negra del Tercer Reich ), la precipitada salida de Max Brod de Checoslovaquia, huyendo del avance de las tropas nazis con su maleta llena de manuscritos de su amigo (1939), la donación de sus manuscritos en 1945 a su secretaria y amante Ester Hoffe, el legado por Ester Hoffe de esos mismos manuscritos a sus dos hijas, Ruth y Eva, en 1970… El libro reconstruye los episodios de una larga batalla legal que, de 1973 a 2016, terminaría con la desposesión de Eva Hoffe en favor de la Biblioteca Nacional de Israel: la primera victoria de Ester Hoffe, cuando los tribunales israelíes confirmaron su derecho a la propiedad de los manuscritos (1974); la reanudación del proceso judicial tras la muerte de Ester Hoffe, cuando el Estado impugnó la legalidad de su última voluntad y testamento (2007); y, por último, la derrota final de Eva Hoffe en 2012, confirmada por el Tribunal Supremo en 2016….

El ensayo de Benjamin Balint, sin embargo, va más allá de la crónica judicial. El asunto del manuscrito se reordena primero en una ingeniosa dramaturgia. La escena original de junio de 1924 no se relata hasta la mitad del libro: a uno y otro lado de esta línea, el lector es transportado de una época y un país a otro, situándose cada capítulo bajo una unidad de lugar: del Tribunal Supremo de Jerusalén a la casa de Kafka en Praga, de una librería de libros antiguos en Múnich al Ministerio de Propaganda en Berlín, de la frontera checo-polaca a un auditorio londinense, pasando por el piso de Max Brod en Tel Aviv… – y de tiempo (de 1902 a 2018), puntos de anclaje de una narración que luego se desarrolla libremente, compuesta por investigaciones de campo, entrevistas con los principales protagonistas y testigos del “asunto”, académicos y escritores, intercaladas con reflexiones personales sobre la obra de Kafka. El conjunto se lee como una novela policíaca política-literaria, con un trasfondo de conflicto judicial y de guerra de memorias.

Existen varias maneras de tirar del hilo de este libro. Una de ellas consiste en leer en él el entrelazamiento de destinos individuales y lógicas colectivas. El primer capítulo, que tiene lugar en el Tribunal Supremo de Israel, pone en escena a tres actores: la Biblioteca Nacional de Israel, los Archivos Literarios Alemanes de Marbach -dos “poderes” estatales- y Eva Hoffe, de ochenta y dos años, reducida a sus escasas fuerzas en un caso que ya no podía entender ni controlar. Lucha de una ola de barro contra dos ollas de hierro. La obra de Kafka, de la aventura confidencial que había sido en vida del escritor, se había convertido entretanto en una cuestión simbólica para dos pueblos, un campo de batalla cultural donde la hermenéutica se codeaba con los cálculos políticos y las “geografías de la mente” (préstamo de Marc Crépon).

Max Brod, “amigo de Kafka” y amante de Ester Hoffe

Ése es, en primera instancia, el hilo errático de la transmisión privada. Juicio por juicio, el libro de Balint podría presentarse en primer lugar como un “proceso de apelación” para Max Brod: ni apología ni rehabilitación, sino un ejercicio de equidad hacia una personalidad compleja, un polígrafo desigual, pero un hombre de cultura a menudo maltratado por la historia, por sus contemporáneos, y más aún por la posteridad. Brod no es en absoluto el simplón bajo cuya apariencia se le ha retratado con demasiada frecuencia, o incluso despreciado. Es él, en el fondo, el protagonista de esta rocambolesca narración. Balint da vida a los episodios de una amistad literaria que roza la oblación, no sin desviarse hacia el vodevil. Reconstruye el encuentro entre los dos jóvenes en la Universidad Carolina de Praga, el 23 de octubre de 1902 (durante una conferencia de Max Brod sobre Schopenhauer), y recuerda la clarividencia de Brod sobre el genio que se avecinaba. Su devoción comienza en vida de Kafka, cuando le anima a escribir, le arrebata literalmente publicaciones y utiliza su propia fama para recomendarle a los editores: es el lado San Juan Bautista de Max Brod, que anunciaba que la luz de Kafka crecería cuando la suya disminuyera.

A continuación se relata el día de junio de 1924 en que Hermann Kafka, tras conceder a Max Brod el derecho a publicar póstumamente las obras de su hijo, le da acceso a los manuscritos y al famoso “testamento”. Primera traición de Brod quien, no contento con no destruir los manuscritos, se dispuso a publicarlos. Pero traiciona a Kafka como el Judas de Amos Oz traiciona a su Maestro: para que se revele.

Comienza otra historia, en la que resulta difícil distinguir entre fidelidad y traición: la que convierte a Brod en el “creador de Kafka”, el hombre que, al editar los textos cuyo autor había querido destruir, se apodera de ellos para imponer su visión personal, funda algo así como una hagiografía, interviene sin excesivos escrúpulos para corregirlos o imponer elecciones editoriales erróneas, y adjunta las novelas a una interpretación que debe más a la teología que a la estética. Si hubiera que hilar una analogía, estaríamos ante un retrato de Max Brod como San Pablo, inventor del cristianismo…

Si bien esta primera parte de la historia es bien conocida, la segunda vida de Brod lo es menos: comienza el 15 de marzo de 1939, cuando, huyendo de la Wehrmacht, el escritor cruza la frontera checo-polaca con su maleta llena de manuscritos de Kafka (tras haberse arriesgado (en un arrebato de abnegación) a abandonar los suyos en un baúl en Praga) para llegar a Palestina, donde continua su apostolado, trabajando en la publicación de los escritos póstumos de su amigo, especialmente su Diario, mediando algunos caviardages (expurgaciones) circunstanciales.

Max Brod, a quien Martin Buber había incorporado a la causa sionista ya en 1909, había planeado originalmente emigrar a Estados Unidos en lugar de a la Palestina del Mandato. ¿Fue el presentimiento de que allí habría sido más feliz? En cualquier caso, el relato de la difícil aculturación de este producto puro de “Mitteleuropa” a la cultura del yishuv (la población judía asentada en Palestina antes de 1948), y luego a la del joven Estado de Israel, se cuentan entre las páginas más conmovedoras del ensayo. Brod sigue produciendo abundante obra en Israel, pero ha perdido su público y lucha por darse a conocer y reconocer: incluso el prestigioso Premio Bialik, que le fue concedido en 1948, el mismo año de la fundación de Israel, le fue regateado. Asignado a la ingrata profesión de asesor literario en el teatro Habimah de Tel Aviv, procedente de un mundo antiguo, con un dominio imperfecto del hebreo, no es ya, a los ojos de la sociedad en la que vive, más que “el amigo de Kafka” su albacea e intérprete cada vez más controvertido…

Con este telón de fondo de soledad y crisis personal de Max Brod (la muerte de su esposa en 1942, la ruptura con su amante), Balint inscribe, bajo un título deliberadamente romántico (“El último amor de Brod”), el episodio Hoffe: Ilse (pronto rebautizada Ester) Reich, judía checa y esposa de Otto Hoffe, había llegado a Palestina tras un desvío por Francia en 1940; habiendo entablado amistad con esta pareja de refugiados checos, Brod se beneficia de la ayuda cotidiana de Ester para poner en orden sus manuscritos. Nuevo giro en la historia póstuma de las obras de Kafka: ya sea por debilidad o por gratitud, en 1945 Brod dona los textos de Kafka que poseía a la mujer que se había convertido en su amante (el texto de Balint se mantiene delicadamente discreto sobre este punto…) – regalo confirmado por escrito en 1952. Última traición de Brod, sin duda la más sorprendente y la menos justificable de todas, y que daría lugar a todo lo que sucederá.

Así, Brod “malhereda” los manuscritos de Kafka, y Ester Hoffe “malhereda” los manuscritos de Brod.

El caso Eva Hoffe

El testamento de Kafka, diría Brod, era ambiguo. ¿Qué decir entonces del propio testamento de Brod, que nombraba a Ester Hoffe su única heredera y albacea, al tiempo que expresaba el deseo (en junio de 1961, siete años antes de su muerte) de que su patrimonio literario fuera confiado a una biblioteca israelí o, en su defecto, a una biblioteca extranjera, y sin mencionar formalmente los manuscritos de Kafka? En 1970, Ester ya había donado a sus hijas los manuscritos de Kafka que Brod le había regalado, conservando el derecho de supervisar su destino e intereses en su eventual venta. Abandonada a su suerte, confirmados sus derechos como propietaria por sentencia de un tribunal israelí en 1974, Ester Hoffe cruza sin duda la línea roja cuando empieza a vender algunos manuscritos, entre ellos El proceso, en subasta pública en Sotheby’s, Londres, en 1988. Balint relata detalladamente este episodio, narrando la estratagema mediante la cual los Archivos Marbach ganaron la puja, impidiendo así que el tesoro volviera a caer en manos privadas.

Sin embargo, habría que esperar hasta la muerte de Ester Hoffe en 2007 para que comenzara el desenlace judicial, con el telón de fondo de un patético drama relatado en varios episodios dispersos a lo largo del libro, entre Jerusalén y Ramat-Gan, entre el “juzgado de familia” en 2007 y el “Tribunal Supremo” en 2016. El proceso culminará con la apertura de las cajas fuertes del Banco Leumi y el traslado y archivo de las cajas de manuscritos depositadas en la Biblioteca Nacional de Israel (a la espera del traslado, en 2019, de las cajas depositadas en Suiza). Esta es la historia de una expropiación, la de Eva Hoffe (y su hermana, fallecida en 2012), dos ancianas abrumadas por lo que les sucede.

El personaje de Eva Hoffe, abrumada por la guerra jurídica emprendida por el Estado de Israel y, en segundo lugar, por Alemania, que interpreta como un intento de expolio, de violencia, incluso de violación, suscita la evidente empatía de Balint. Y si los jueces israelíes juegan a veces con las mises en abyme kafkianas, el ensayista no se queda atrás cuando compara a la última heredera con el “hombre de campo” de la parábola del guardián de la Ley. Como él, “Eva Hoffe se quedó varada y desconcertada ante las puertas de la ley. No habría verdad redentora para ella. No comprendía la ley ni las sutilezas del razonamiento jurídico, pero comprendía la sentencia. Su legado fue el propio proceso judicial. Paradójicamente, había heredado su desheredación, heredado la imposibilidad de cumplir los últimos deseos de su madre. Lo único que poseía era su desposesión.” Soltera y sin hijos, Eva Hoffe muere derrotada y desesperada, y los agentes de la Biblioteca Nacional que entran en su piso de la calle Spinoza de Tel Aviv tras su muerte descubren, en un cuchitril insalubre, unas sesenta cajas con miles de páginas (muchas de Max Brod, sólo unas pocas de Kafka) abandonadas al polvo, los gatos y las cucarachas.

Al final de su libro, Balint contrasta acertadamente esta serie de “fallos” de transmisión, esta cadena accidentada de herencias problemáticas, con el ideal de transmisión establecido por la tradición talmúdica y cuya fórmula inaugura la compilación de las Máximas de los padres: “Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Josué. Josué la transmitió a los Ancianos, los Ancianos a los profetas, los profetas a los hombres de la Gran Asamblea […]” A la luz de este modelo, la cadena que va de Kafka a Brod, de Brod a Ester Hoffe y de ésta a sus hijas no está hecha más que de vicisitudes, irregularidades, palabras no dichas, equívocos y malentendidos. Se derivan del hecho de que la voluntad del dador no es clara, de que revela vacilaciones o escrúpulos, de que se expresa con reservas, hasta el punto de que puede ser objeto de interpretaciones y desviaciones. ¿Había cedido Brod la plena propiedad de sus manuscritos a Ester Hoffe, o simplemente le había concedido el usufructo? ¿Eran vinculantes sus instrucciones de entregar los manuscritos a instituciones culturales? ¿Tenía Ester Hoffe derecho a donar y a vender los manuscritos?

La complejidad de la situación jurídica se veía agravada por la propia naturaleza de la transmisión, que dependía, por ejemplo, de si se trataba de una donación ante mortem, de reliquias póstumas o de una sucesión formal. Kafka había entregado a Max Brod el manuscrito de El proceso ya en 1921, y Brod era naturalmente el propietario de las cartas que Kafka le había escrito; esta posesión era de naturaleza distinta a la de los manuscritos que Kafka dejó a su cuidado tras su muerte, que debían ser quemados -y, en el caso ya problemático de que no lo fueran, debían revertir a los herederos legales de Kafka, en este caso su sobrina Marianna Steiner (de soltera Pollak) y su hijo (Michaël), que se refugiaron en Londres desde 1939. Esta distinción entre aquello que era suyo por derecho y aquello de lo que no era más que el administrador ocasional fue plenamente reconocida por Max Brod, quien, por otra parte, nunca vio sus iniciativas cuestionadas por los verdaderos herederos de Kafka -que, sin embargo, tuvieron mucho que decir sobre las libertades tomadas por el editor Salman Schoken, que había trasladado algunos manuscritos a Suiza sin informar a nadie, y sobre el prolongado silencio del Estado de Israel, que había esperado hasta 2010 para solicitarlos… El resto es sabido: Brod dona sus manuscritos a Ester Hoffe y le confía su sucesión.

Determinar de qué se es legítimo propietario, qué se tiene derecho a ceder, qué simplemente se transmite sin pronunciarse sobre su estatus jurídico, es una tarea ardua, ya que cada nuevo eslabón de la cadena es más frágil, menos legítimo que el anterior. El caso de Eva Hoffe fue sin duda humanamente desgarrador y jurídicamente escabroso, pero parecía casi inevitable que, llegado a tal punto de fragilidad, el derecho privado cediera ante la apisonadora de los gobiernos y las políticas patrimoniales.

Este es el segundo aspecto del libro de Balint, el que da a la edición francesa un subtítulo mucho más orientado políticamente y más reductor (Le sionisme et l’héritage de la diaspora-El sionismo y el legado de la diáspora) que la versión original, mucho más amplia (The Case of a Literary Legacy-El caso de un legado literario). La habilidad del ensayista reside en la forma en que entrelaza una espinosa disputa moral y jurídica con una intriga política y literaria en la que la cuestión no es tanto de propiedad como de pertenencia.

¿A quién pertenece Kafka?

Pero, ¿quién puede decidir a quién pertenece un escritor, y a fortiori una obra literaria? ¿Luchar por “poseer el legado artístico del hombre menos posesivo que jamás haya existido” (Joseph Brodsky, citado en la p. 253) no es indecente ya de por sí? Pero ¿qué se puede decir, parece añadir Balint, cuando se trata de reivindicar como propio a un escritor que siempre se ha retractado contra cualquier asignación de identidad o de comunidad? Y para citar, después de tantos otros, el inevitable extracto del Diario de Kafka: “¿Qué tengo en común con los judíos? Apenas tengo nada en común conmigo mismo.” (8 de enero de 1914).

Las páginas que Balint dedica a las cuestiones de identidad son, ciertamente, bastante incompletas, un poco impresionistas, y apenas pueden compararse en absoluto con los trabajos que desde hace tiempo son autoridad en la materia; pero sí contienen, sin ningún orden en particular, los principales elementos del debate: el retrato del joven Kafka que se rebela contra toda identificación, su culto a los grandes autores alemanes y franceses (Goethe, Kleist, Flaubert…), su entusiasmo por el teatro yidis, sus clases de hebreo y su interés tardío (desvinculado de toda observancia) por el judaísmo, sus juicios fluctuantes y su ambivalencia con respecto al sionismo “admiro el sionismo y me repugna”) – que Balint asemeja con razón a su relación con las mujeres y la sexualidad -, lo que no le impidió acariciar, en su último año de vida, el sueño platónico de emigrar a Palestina.

Del mismo modo, Balint ofrece una sugerente panorámica de las disputas académicas que durante mucho tiempo enfrentaron a los defensores de una lectura “universalista” con los partidarios de lecturas “judías” (pues hay tantas como intérpretes) -sin mostrar lo suficiente, no obstante, el carácter artificial y estéril de tal oposición incluso hoy en día: como si todas las lecturas judías de Kafka tuvieran que reducirlo a un estrecho gueto, o como si el alcance universal de Kafka sólo pudiera conseguirse a costa de una ceguera voluntaria ante las determinaciones culturales de su inspiración. Queda el diagnóstico, por lo general acertado, de una obra y una vida que, más que muchas otras, frustran los intentos de anexión – hermenéuticos y, sobre todo, políticos.

¿Qué hacer con el corpus de sufridos manuscritos? Sobre los enclenques hombros de Max Brod, Ester y Eva Hoffe proyecta su sombra medio siglo de trágica historia. Una historia, por cierto, dramáticamente simplificada ya que, a decir verdad, por diferentes razones, los dos únicos Estados de los que Kafka poseyó alguna vez la nacionalidad (Austria y la República Checa) se encontraron fuera de juego en esta disputa por la herencia, para ser sustituidos por otros dos, Alemania e Israel. Dado que la expropiación de Eva Hoffe parecía inevitable, ¿quién debía heredar Kafka?

Alemania versus Israel

Considerado desde un punto de vista fríamente racional, el traslado de estos manuscritos al Archivo de Marbach, que ya poseía las cartas a Milena y otro de los manuscritos de Kafka (“El topo gigante”), parecía perfectamente enjuiciable. La prestigiosa institución ofrecía todas las garantías en materia de conservación, archivo y filología. Fundada en 1955 en la ciudad natal de Schiller, respondía al deseo de una intelectualidad progresista (el Grupo 47: Grass, Böll, Walser, etc.) de superar la maldición política del pasado nazi mediante la renovación cultural. El plan de repatriar a Kafka como parte del “tesoro nacional” de Alemania era, desde esta perspectiva, una forma de expiación, un sueño de reparación. Kafka se había convertido, al igual que Dante, Shakespeare o Goethe, en un hombre de su tiempo, del que también se decía que había tenido una premonición de la barbarie de la que sólo su muerte prematura le había permitido escapar. Todo parecía favorecer esta elección y darle sentido.

Ciertamente, pero las objeciones externas y las inhibiciones internas debilitaron no obstante estas pretensiones y acabaron por derrotarlas. Algunos factores objetivos pesaron: los manuscritos habían sido confiados a Brod, que había pasado su vida en Israel y expresado su preferencia por una institución cultural de ese país; Kafka no era ciertamente israelí, ni siquiera precisamente sionista (aunque su amigo lo quisiera hacer creer), pero tampoco alemán, salvo por una lengua que había llegado a considerar “propiedad extranjera”. Y si bien es cierto que la investigación académica alemana sobre Kafka ha sido más fructífera que la israelí, se ha visto permanentemente dificultada por la dimensión judía de la obra. Sobre todo, dado que el mundo de Kafka había sido completamente devastado por la Alemania nazi y su familia diezmada, podría haber parecido inapropiado reclamar la propiedad de un escritor que, de haber vivido otros diecisiete años, habría acabado en un crematorio. Este fue el argumento esencial esgrimido por el abogado de la Biblioteca Nacional de Israel: dado que el juicio se estaba celebrando en Israel, ¿qué se podía decir a tal argumento?

La sombra del genocidio “planeaba sobre el tribunal”, dijo el albacea de Ester Hoffe: la enormidad de las responsabilidades políticas era tal que, cuenta Balint, la parte alemana no intentó realmente llegar hasta el final con sus reclamaciones: era importante no ceder a la sospecha políticamente insostenible de un intento de saqueo de la propiedad judía; era mejor buscar un compromiso, aunque, sugiere Balint, adoptando una postura algo artificial de puro desinterés científico para dejar a los israelíes el ingrato papel de nacionalistas obtusos. …

¿Estaba la causa más clara del lado del Estado judío? No verdaderamente, y el ensayo de Balint también ofrece una visión de los entresijos de una cultura israelí que no es ajena a una paradoja -y a una mutación- en su relación con su legado diaspórico. Mientras Balint recuerda el bochorno que pudo causar el judaísmo de Kafka, expone aún más la indiferencia que la sociedad israelí mostró durante mucho tiempo hacia la obra de Kafka -con algunas excepciones, como la de Gershom Scholem que, desde sus inicios en la Universidad Hebrea, hizo del autor de El proceso un pilar de la literatura judía. Hay muchos indicios de ello: ninguna calle Kafka en Israel, escribe Balint (se equivoca, sin embargo, pero su error es disculpable, ya que ahora existe una en los barrios del norte de Tel Aviv), ni ninguna edición de las obras completas como las que existen en Estados Unidos, Alemania o Francia.

Hay muchas razones para ello -y no debe pasarse por alto la tardía apertura (1973) de los departamentos de literatura alemana en las universidades israelíes-, pero la más obvia tiene que ver con la propia naturaleza de esta obra y de esta vida: el modelo de judío representado por Kafka era precisamente aquel del que la renacida cultura hebrea trataba de liberarse. Vulnerabilidad política, hipocondría, intelectualidad al descubierto, vaguedad frente al alma de la identidad, un sentimiento de impotencia: todo en la personalidad del genio valetudinario de Praga parecía incompatible con el modelo del “sabra”, el pionero vigoroso que el sionismo pretendía promover, y la irreductible soledad del escritor era decididamente insoluble en la aventura colectiva del joven Estado hebreo. ¿Es de extrañar que las obras de ficción (Balint menciona Forest Dark de Nicole Krauss) jueguen con la hipótesis contrafáctica de un “Kafka en Palestina” (título de un polémico cuento de Alain Brossat, que Balint no cita)?

No obstante, la otra cara del proyecto sionista desempeñó su papel en el desenlace de este extraño asunto de Kafka: para los fundadores de Israel, la utopía del hombre nuevo estaba casada, casi de forma nativa, con la ambición de un acervo de recuerdos y patrimonio en virtud del cual el “viejo nuevo país” (Altneuland) soñado por Theodor Herzl se erigiría en heredero de la totalidad de la historia judía, arrogándose la responsabilidad de salvaguardar el pasado diaspórico, restaurando la continuidad de un pueblo disperso. En este sentido, la disputa sobre el legado de Kafka debe entenderse como lo que realmente fue: una “guerra cultural” de baja intensidad, en la que lo que estaba en juego era nada menos, por citar las palabras de la académica Nurit Pagi (especialista en Max Brod), que la afirmación de la legitimidad política de Israel, de su vínculo con la historia judía europea y una apuesta por su perdurabilidad.

Es cierto que, como dice Lali Tsipi Michaeli, “los manuscritos de Kafka deberían haber sido enviados a la Luna”; también es cierto que la expropiación de la propiedad de Eva Hoffe y la oportunista recuperación y apropiación de su herencia por parte del Estado de Israel son poco gloriosas; también es cierto que, desde un punto de vista universitario, la Biblioteca Bodleian (que posee, entre otras cosas, dos de los tres manuscritos de novelas de Kafka) o los Archivos Marbach habrían ofrecido mayores ventajas (aunque, como recuerda Balint, la digitalización de los archivos ha convertido este debate en casi ocioso).[5] Pero, ¿quién podría decretar perentoriamente que la Biblioteca Nacional de Jerusalén era el peor hogar posible para albergar la obra de un escritor que dijo de sí mismo: “Llevo cuarenta años vagando a la salida de Canaán”?

Philippe Zard

Philippe Zard es catedrático de literatura comparada en la Universidad de París-Nanterre. Ha publicado recientemente “De Shylock à Cinoc. Essai sur les judaïsmes apocryphes” (Classique Garnier, 2018) y una edición crítica (prefacios y notas) de la tetralogía de novelas de Albert Cohen: “Solal et les Solal”, coll. Quarto, Gallimard, 2018.

Apéndice a la edición francesa[6].

Notes

| 1 | Este artículo es la versión ampliada de una reseña aparecida en la revista en línea La Vie des idées : Philippe Zard, “Le méshéritage de Kafka”, La Vie des idées, 15 de abril de 2020. |

| 2 | Las nociones de “meshéritage” y “meshéritier” fueron acuñadas por la socióloga de la educación Gaëlle Henri-Panabière (Des héritiers en échec scolaire, 2010), aunque con un significado claramente diferente al que aquí se propone. Me complace concederle el beneficio de su descubrimiento léxico. |

| 3 | Franz Kafka, “Un croisement” (“Eine Kreuzung”), en Kafka, Nouvelles et récits, Œuvres complètes I, ed. de J.-P. Lefebvre, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2018, pp. 668-669. |

| 4 | “Le souci du père de famille”, op. cit. p. 184. |

| 5 | Biblioteca de la Universidad de Oxford (la más importante del Reino Unido después de la Biblioteca Británica). |

| 6 | Estos comentarios se refieren a la primera edición de 2020. Es posible que en la edición de bolsillo se hayan introducido las correcciones necesarias. |